- +1106

大涤草堂:石涛的最后归宿

石涛与扬州的缘分很深,在定居扬州前,他至少来过四次。晚年石涛定居扬州,开始着手为自己建一个“家”,“大涤草堂”为石涛的最后归宿。有研究者称大涤草堂古树老屋、有堂有阁,颇具园林特征,实际恐怕不然。因了自己的居所“大涤草堂”,石涛生命的最后几年,也自取别号为“大涤子”。

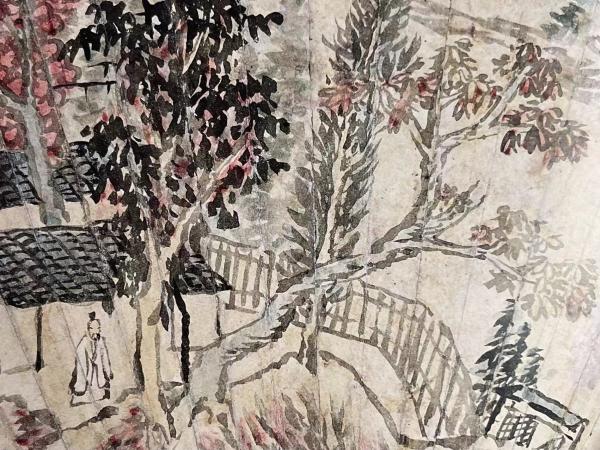

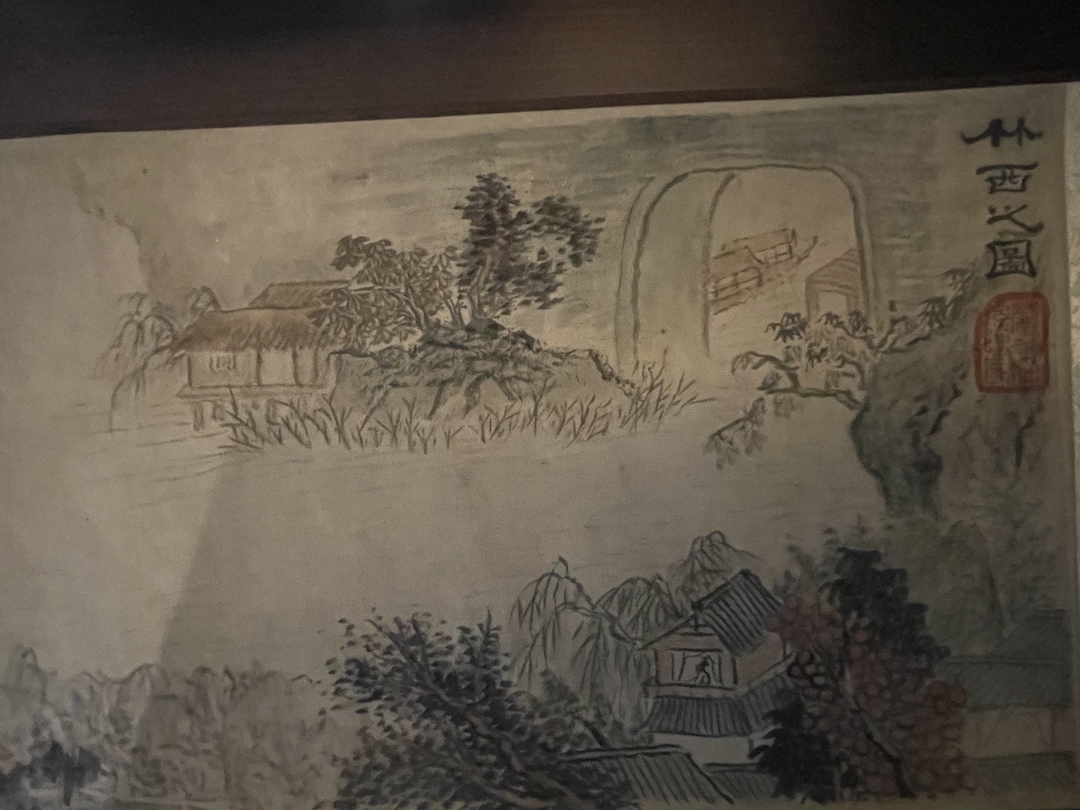

石涛山水扇面《山居赏秋》(上海博物馆藏)中的大涤草堂局部,此画跋有:“雨若翁自秦淮访予大涤堂下……索写数笔,庭前老翁,似有悲秋意于怀。”

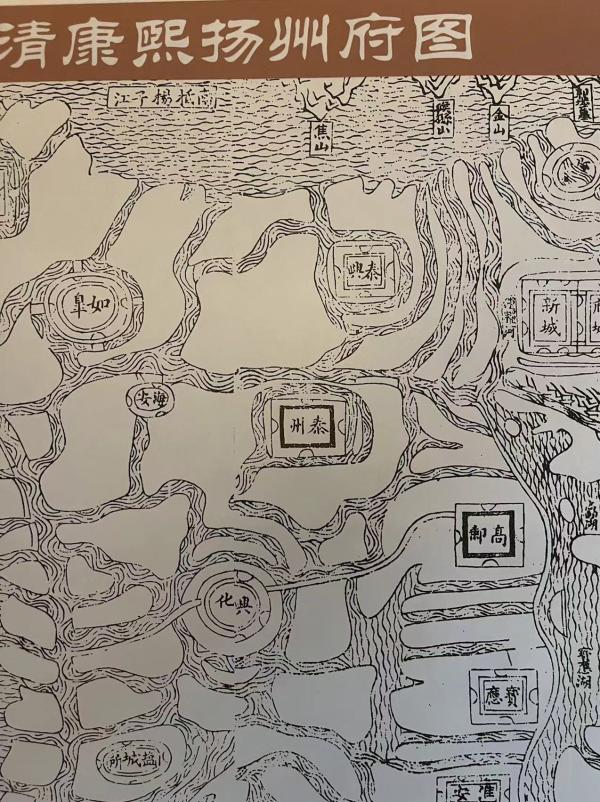

旧扬州城当时被分为东、西也即新城和旧城两部分——旧城是在明嘉靖三十五年(1556)年东向扩展形成新城,保留了旧城的东墙及两个大门,原本围绕旧城东墙的护城河,则变成新城区内的一条南北交通水道。

由于联系中国南北交通动脉的大运河环绕其周围,也由于以两淮盐运司为代表的政府单位设在这里,同时盐商以及过往船运司都将总部设在这里,因而扬州成了一个兼具行政管理和商业运营两种性质的繁华大城市。

石涛与扬州的缘分很深,在定居扬州前,他至少来过四次。

清代康熙年间的扬州府图

石涛的师祖木陈道忞(1596—1674)曾在扬州八大名刹之一的净慧寺做过住持,康熙十二年(1673),三十二岁的石涛第一次到扬州,就住进了净慧寺,当时的住持为祥光本吉,从辈分上说,他是石涛的师叔。祥光本吉圆寂于康熙二十年(1681),他的徒弟破愚原智接任住持——此后,石涛每来扬州,基本都会住在净慧寺中,相信也会受到破愚原智的照顾。

净慧寺位于扬州南门外古运河西侧,今双桥乡裴庄村境内,始建于宋代初年,本为席氏园,后改为寺。清顺治年间,僧人照吉始建禅堂,邀请了名僧木陈道忞居之。顺治十六年(1659),奉诏入宫为顺治帝说法,道忞应诏入京,顺治帝赐号弘觉禅师,御书“大护法不见僧过,善知识能调物情”对联,又作七言诗一幅赐寺。

道忞之后,净慧寺渐衰落。后经歙县人吴家龙重修,河道总督杨茂勋为寺建殿。康熙二年(1663),巡盐御史张政、知府雷应元重建天王殿及寮房;四十四年(1705),康熙皇帝南巡,赐该寺“真成佛国香云界,不数淮山桂树丛”一联;四十六年(1707),康熙帝又赐“静慧寺”匾额及诗扇、金佛等物。据记载,此时的净慧寺周长一里多,前有方墙,后有竹林,殿宇错落有致,木陈道忞的塔矗立寺中,这是净慧寺的鼎盛时期。

咸丰三年(1853),毁于太平军的兵火。

康熙三十二年(1693),对帝都再无任何幻想的石涛离开北京,南返扬州。

康熙三十四年(1695),石涛暂时离开扬州,去了仪征、巢湖、合肥,秋天,借住于净慧院。后来,又小住于许松龄的园子里。

这一年的春夏之交,石涛在《巢湖图》上题诗云:

且喜无家杖笠轻,别君回首片湖明。

从来学道都非住,住处天然未可成。

诗下有款:“乙亥夏月,合淝李容斋相国与太守张见阳两先生相招予,以昔时芝麓先生稻香楼施予为挂笠处。予性懒不能受,相谢而归。”

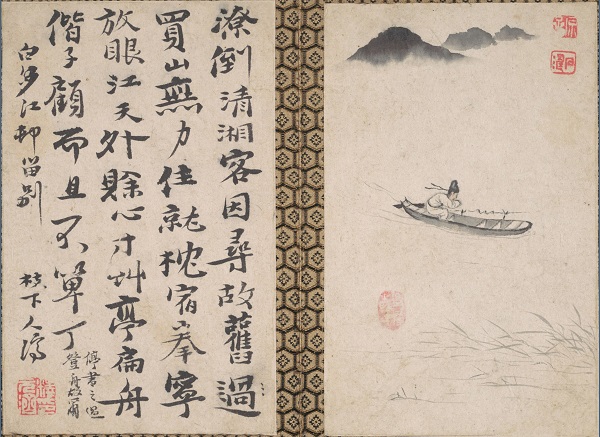

陆心源《穰梨馆过眼录》卷三十六《石涛方文山书画合册》,石涛在第三页设色山水上题诗:

无发无冠泱两般,解成画里一渔竿。

芦花浅水不知处,偌大乾坤收拾间。

显然,石涛这次的安徽之行,是在寻求一个能够自己安住的地方。从这时的“无冠无发”,到他给八大山人写信说自己是“有冠有发之人”,也仅仅五年时间而已。

晚年石涛所居的扬州,已经不是40年前的扬州,此时的扬州是苏、皖、赣、湘、鄂、豫六省官民食盐的集散地,各省的商人云集扬州,扬州的商业日渐繁荣,它已经从战乱中恢复过来。

大涤草堂所在的扬州小秦淮

运河北来绕城向瓜洲流去,城里东南沿河一带的地方叫河下,商人们大都聚集在河下,他们在这里一边做着贸易,一边忙于游宴。热衷于藏画的富商也日益增多,且不同于北京、南京那样一些政治中心,书画市场十分活跃。商人中的风雅之士,许多人成了石涛的朋友。

尤其是一些徽商,在石涛的生活中更为重要。

徽州府由歙县、休宁、婺源、祁门、黟县和绩溪等县组成,因而所谓的“徽商”,可能来自其中的任何一县——有人统计,歙县人主要为盐商,休宁人主要为典当商,祁门主要为茶商——扬州的徽商大部分是歙县人,休宁排在第二位。不过,大部分的休宁人更多是在两浙而不是在两淮从事盐县贸易。

出版于明代的《士商工览》中有一条史料极有意思:扬州府与徽州之间的线路,是以仪征为起点,而不是以扬州府城为起点;另外,盐引是由南京颁发,而不是扬州,从地理位置上来说,仪征比扬州更接近南京,所以,仪征是长江北岸商业活动的重要中心,是盐务监掣所在处,外运的食盐必须在这里称掣,并从淮扬运河中使用的运盐驳船转至可以在长江上航行的大船上。

弄明白这一点,就可以知道石涛一些重要的朋友为什么会住在仪征了。

因扬州处于当日交通枢纽,繁华、富裕,石涛的许多旧友,也住在扬州。

排比一下石涛创作于这段时间内的作品,经常可以发现他的作品是作于“大树堂”“大树下”“于河下”等处。

石涛这些年创作的书画上,经常署有青莲草阁、耕心草堂、岱瞻草堂等,除了康熙二十六年(1687)所作黄海云涛题语“丁卯冬日,北游不果,客广陵大树下”之外,他在康熙三十七年(1698)所作澄心堂纸上的题款为:“戊寅冬曰,广陵东城草堂并识。”康熙三十八年(1699)所作《黄山图卷跋》云:“劲庵先生游黄山还广陵,招集河下,说黄山之胜……己卯又七月。”

石涛画作

南河下街是清代官宦豪商的住宅区,徽、鄂、湘、赣盐商的聚集地。

现在的南河下,有大大小小的街巷70多条,曲折勾连,蜿蜒相通——丁家湾右边到头有一条幽深小巷叫苏唱街,是明清时代苏昆艺人寓居的地方;在苏唱街的右边有一条小巷叫青莲巷,据说是李白来扬州居住过的地方。

大树巷在丁家湾中段东侧——大树巷名称的由来,有两种说法。一是大树巷是由几条巷子组成,形似一棵大树的枝枝丫丫。另一种说法是因为清初巷内有盐商聚义的“大树堂”。石涛在住进大涤草堂之前,就多次在大树巷作画。

特别需要指出的是,现存石涛叠石的片石山房在城东南,其前为南河下,东为北河下,后有巷名大树巷。

石涛有一首《题隔江山色图》:

才结新茅屋,欣逢好友回。

三千余里外,一水隔江来。

霜色明沙渚,钟声隐废台。

相期真绝倒,持赠二难才。

这首诗作于丙子冬,即康熙三十五年(1696)的冬天,证明他的大涤草堂已经建成,在冬天,他搬进了新居。

迁至大涤堂后,石涛明显地淡化了自己曾经为僧的经历,甚至还刻意改为道士装束,虽然他依然与僧人交游,到寺院参拜,在书画作品上仍然使用刻有原本法号的印章,唯一的区别是他开始将创作地点写成“大涤堂”。

康熙三十八年(1699)五月,石涛的老友许颐民(劲庵)到大涤草堂中拜访石涛。

许氏家族不仅富有,还热心于社会公益事业,曾多次捐款修学校,而且许颐民较早涉足于艺术收藏领域,他的弟弟许桓龄也是清初重要的艺术赞助人。武汉东湖屈原纪念馆藏有《郑板桥题许柏庵隶书轴》,可见郑板桥对许颐民的书法较为推崇,也证明许颐民在书法上有相当的成就。

石涛画作

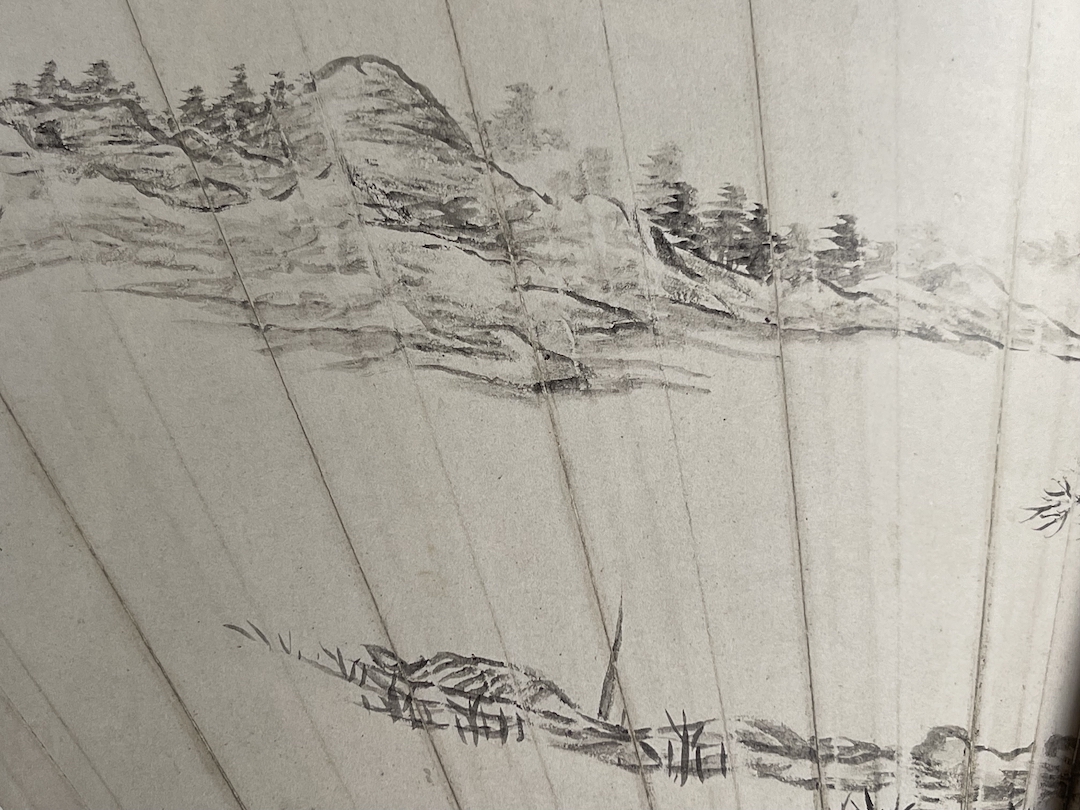

石涛画作《竹西之图》局部

石涛和他聊起黄山之美,因而作《黄山图卷》,这件作品遂成为石涛晚年画黄山的代表作品。画卷结尾处题有长诗,对黄山的胜境作了热情生动的赞颂,同时石涛也提到,当五年前石涛给劲庵先生谈黄山的胜景时,劲庵先生还不以为然,认为言过其实,而当他亲身游历之后,马上宴请宾客,对黄山赞不绝口。从诗里的“座中尽是黄山友”之句来看,赴劲庵先生宴请的那些人,也基本都是徽州人。

徽商江世栋(岱瞻)也是石涛书画作品的长期收藏者和赞助人。江世栋本人擅长书法,世为富商,为人豪爽,见义必为,家富收藏。江世栋有8个儿子,以江昱、江恂最为知名,时人称为“广陵二江”。江恂收藏的金石书画,可谓富甲天下,到其子江德量仍子承父业,以收藏闻名。康熙三十八年(1699)二月,石涛在江世栋的岱瞻草堂观画,看到《汪柳涧摹黄大痴江山无尽图卷》,石涛在卷后作一长题,表达他对当时画坛的看法,是研究石涛绘画 思想的重要文献之一。这一年的四月,石涛又应江世栋之约,为八大山人所作之山水一补景。

然而,不管在哪里,不管友人对石涛有多好,毕竟都是寄居,不是自己的“家”。

石涛开始着手为自己建一个“家”。

石涛选的这个地方,位于旧城东墙的北门即大东门外一个拥挤的住宅区。这块地挤在城墙和运河之间,甚至都无法确定被归入新旧哪一个城区。

大东门一带和拱宸门外的天宁寺连在一起,在晋代,这里都是谢安的别墅。时光流逝,这一带拦腰建城,城里城外都挖了市河,除了几棵千年银杏以外,其余都难寻当日遗踪了。

在清代,这里除了规模宏大的天宁寺外,真武庙、火星庙、弥陀寺、昙花庵、准提庵、九莲庵、小司徒庙也沿河延绵不断。

距石涛年代并不算久远的李斗在《扬州画舫录》卷九中对这一地段有这样的描写:

大东门外城脚下,河边皆屋。路在城下,宽三五尺,里中呼为拦城巷。东折入河边。巷中旧多怪,每晚有碧衣人长四尺许,见人则牵衣索生肉片,遇灯火则匿去,居人苦之。有道士乞缘,且言此怪易除也。命立泰山石敢当,除夕日用生肉三片祭之。以法立石,怪遂帖然。

大东门外城脚河边,半为居人屋后围墙,半为河边行路。无河房,惟土娼王天福家,门外有河房三间,半居河中,半在岸上,外围花架,中充窗棂,东水关最胜处也。

这里的环境当然算不上优雅,石涛说,他睡觉的时候,甚至可以听到行人的脚步声。但这个地方也有“优势”:比如地价不会比繁华的地区贵,邻近城内最为热闹的小秦淮运河区,不远的新城内,也有许多他的商人朋友,他们是他作品主要的购买者与收藏者。在河的对岸,还可以看见扬州的地标性建筑:董子祠。琼花观则坐落于经过大东门通往新城的大道上。

在李驎写的《大涤子传》中,对大涤草堂的描述极为简单:

南还,栖息于扬之大东门外,临水结屋数椽,自题曰“大涤堂”。而“大涤子”之号因此称焉。

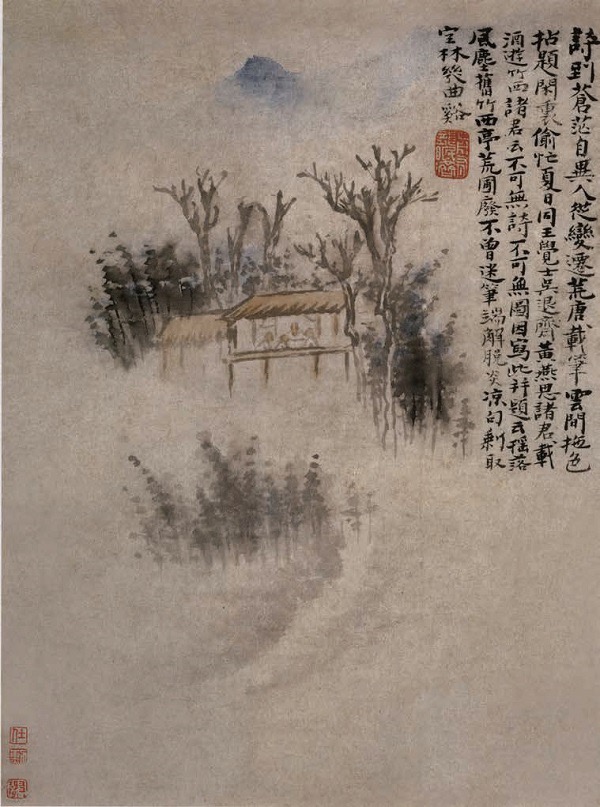

正因为房子不算宽敞高大,所以石涛没有办法将八大山人送他的《大涤草堂图》挂在一个合适的地方。他致八大山人的信中,希望八大能按他的要求另画一幅《大涤草堂图》:

济欲求先生三尺高一尺阔小幅,平坡上老屋数椽,古木樗散数枝,阁中一老叟,空诸所有,即大涤子大涤草堂也。

有研究者称大涤草堂古树老屋、有堂有阁,颇具园林特征,实际恐怕不然。

因了自己的居所“大涤草堂”,石涛生命的最后几年,也自取别号为“大涤子”。

1697年的春天,他在创作的一系列作品上,开始署上“大涤堂”的字样。

“大涤”的“涤”除了荡涤、洗净之义外,还与余杭的大涤山有关。

大涂山是余杭的两座名山之一。《咸淳临安志》卷二十四《大涤洞天》解释它的名字含义为:“此山清幽,大可洗涤尘心,故名。”更有人将大涤山的道教源头,追溯到汉武帝元封三年(前108)。顺治元年(1644),明灭,大涤山一方面吸引了许多明遗民归隐于此;一方面又受到顺治与康熙皇帝的支持,其兴盛可想而知。

大涤山道教三十六洞天的第三十四洞天,属于道教中的龙门支派,其地位足以与佛教禅宗的临 济宗相提并论。康熙三十二年(1693),石涛离开北京回到扬州。夏季,友人张景蔚有浙西之行,临行前,石涛应友人之约,仍然以回忆的形式,为他画了一幅手卷:《余杭看山图》。题款为:“余杭看山图,为少文先生打稿,寄请博教。苦瓜和尚济。”

石涛所谓的“打稿”,正如他一贯主张的“搜尽奇峰打草稿”一样,他不屑于对景作机械的描摹,而是来自于山川对他的感动,那些山川中的隐居者、垂钓者、探友者、独行者都能唤起他的感动,而自汉代起就备受推崇的仙山题材,更为石涛的山水画卷增添了不可言说的幻境之美。

等到张景蔚从余杭回来,石涛在画上又补了一段题跋:

湖外青青大涤山,写来寄去浑茫然。

不知果是余杭道,纸上重游老眼闲。

癸酉冬日,借亭先生携此卷游余杭,归来云与大涤不异,君戏印证,我得重游,再寄博笑。

实际上,当石涛做这段题跋时,距他上次过余杭,已经过去了差不多30年了。

石涛将“大涤”作为自己的名号,第一次是出现在《秦淮忆旧》的册页上。这意味着,石涛告别了佛门,也告别了自己的过去。

康熙三十九年(1700),石涛在《庚辰除夜诗》中说:

生不逢年岂可堪,非家非室冒瞿昙。

而今大涤齐抛掷,此夜中心夙响惭。

错怪本根呼不悯,只缘见过忽轻谈。

人闻此语莫伤感,吾道清湘岂是男!

六十岁的石涛在诗中表明,“即此血心,亦非以愧耻自了生平也。”从现在起,他抛弃了自己的一切过往,迎接新的自我。

康熙三十九年(1700)左右,石涛致书八大——两人只是以书信联系,从未谋面——先是称“闻先生花甲七十四五,登山如飞,真神仙中人。济将六十,诸事不堪”,然后说前面那幅画的尺寸有些大,“屋小放不下”,最好能够重新再画一幅小一点的立轴,三尺高,一尺阔,画上大涤草堂,几棵古树。石涛还特别强调:

款求书大涤子大涤草堂,莫书和尚。济有冠有发之人,向上一齐涤。

这是石涛最后的觉悟,也是石涛一生最后的归宿。

石涛画作

不过,他的生计似乎一直一直处于艰难之中,除了卖画糊口之外,还潜心撰写被后人奉为经典的《画语录》——这是他一生艺术的总结。

在石涛作画时,有一位少年时常呆在他的身边,这个人就是扬州八怪之一的高翔,此时只有18岁。

康熙四十六年(1707),七月,石涛在创作的作品上说“病腕”,以后署年的作品就再也没有发现过了。“病腕”,其实可能并不仅仅是手腕出了问题,也许是身体的其他部位病了,影响到了执笔的手腕。随着病情的恶化,石涛应该在这一年的秋冬之际就去世了,葬在生前就已定下的墓地扬州蜀岗。

石涛墓

石涛生前并无子嗣,同年早些时候,他为自己画了一幅《墓门图》,题了一首透着清冷、凄苦的诗:

谁将一石春前酒,漫洒孤山雪后坟。

- 一座酒店三门心思

- 中方驱离日非法进入钓鱼岛领海船只

- “最强县域CP”拉高标杆

- 重庆:有关部门已起草了促进生育、推动生育友好型社会建设相关文件

- 俄美会谈将在联合国等国际社会成员参与下继续进行

- 达尔文提出的生物进化理论中,适者生存,不适者淘汰的现象

- 宋代名画《清明上河图》描绘了一座城市的繁华景象,这座城市现代的名称

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司