- 684

- +122

王希谈哈佛校长的美国内战史研究:亡灵的穿越与民族的新生

【编者按】德鲁·福斯特(Drew Faust)现任哈佛大学校长(2007年至今,为第28任校长)。她2008年出版的《这受难的国度》(This Republic of Suffering)颇受“同行的赞赏和大众读者的喜爱”,中译本于2015年问世。北京大学历史系教授王希撰文讨论此书。经微信公众号“雅理读书”授权,澎湃新闻予以转载。小标题为编者所加。

死亡是一种无法描述的人生经历,因为生者不曾死过,死者不再生还。然而,生命的终结并不意味着死者从幸存者的世界中彻底地消失。更经常的情况是,死者会以一种特殊的方式,进入生者的记忆之中,延续自己的存在,并左右生者的未来。亡灵能够穿越生死的界限,实在是因为生者的需要。生者为了有意义地活下去,需要构建对死者的记忆,死者因此而得以“复活”,继续与生者的对话。

这种“生”与“死”的对话不仅是一种个人或家庭的体验,也往往会被铸造成为一个国家的集体体验,尤其是当公民为了国家的存亡曾做出了大规模的集体牺牲之后。德鲁·福斯特教授的著作《这受难的国度:死亡与美国内战》所讲述的正是这样一种对话的产生及其形成。对话发生在19世纪后半叶的美国,参与者是那些在美国内战中丧生的和从中幸存下来的美国人。

美国内战的近因是19世纪中叶南北区域关于奴隶制是否可以蔓延到西部的争论,远因则可追溯到“建国之父们”对奴隶制问题的一系列妥协。在1860年大选中,反对奴隶制蔓延的共和党人领袖林肯仅凭北部选票便当选为总统,南部蓄奴州对此深感恐惧,宣布脱离联邦,组成南部邦联(Confederacy),并于1861年4月12日打响了第一枪。林肯则誓言捍卫宪法,保护联邦(Union)的统一,发布了镇压“叛乱”的命令,南北之间长达四年的血腥冲突就此拉开序幕。

即便在当时,南北双方的美国人也清楚地认识到,这是一场决定美利坚民族未来的生存方式的战争。林肯则看得更远,认为内战将决定民主政体能否在人类文明史上存活下去。为此,联邦和邦联进行了美国历史上最大规模的战争动员,双方参战人数总共300万人左右,相当于当时美国人口的十分之一。最终在南北双方总共付出了62万人的生命代价之后(新近研究认为应该是75万人),联邦获胜,邦联的分离主义的理论与实践遭到否定。

但内战带来的更重要的结果却是对在北美盛行了两个世纪之久的奴隶制的废除和对400万南部奴隶的解放。这个战前不曾为双方所想象的结果迫使美国接受一个“自由的新生”——即一个没有奴隶制的美国,战后重建围绕如何界定新的美国自由创造了一个新的宪政秩序,在关键意义上为美国在20世纪的全面崛起奠定了制度基础。内战因而被称为是美国的“第二次革命”,重建则被称为是美国的“第二次制宪”。

因为如此,自19世纪末以来,内战与重建(Civil War and Reconstruction)一直是美国史研究的热门领域,吸引无数学者在其中皓首穷经,耕耘不止,研究成果只能用“浩如烟海”来形容,要在其中做到创新并非易事。但《这受难的国度》自2008年出版以来却毫不费力地赢得了同行的赞赏和大众读者的喜爱,有人甚至视其为内战史研究的经典之一。作者的名气自然对该书的成功功不可没。1996年出版的《发明之母:美国内战时期的南部妇女》曾以极富想象力的问题意识、创意迭出的研究构思、炉火纯青的史料运用以及饱含人文关怀的细腻笔触赢得学界认可,奠定了福斯特在内战史、南部史和妇女史等领域中的前沿学者的地位。毫无疑问,她的治史风格在新著中得到了忠实的再现,但《这受难的国度》真正令人感到眼睛为之一亮、心灵为之一颤的则是福斯特的选题——“内战死亡”(Civil War Death)——以及对选题的处理,两者都颇具匠心。

的确,“死亡”是美国内战的最明显、最令人难忘的特征。对于经历了20世纪两次世界大战的人来说,62万人的死亡也许不是一个令人感到震撼的数字,但对于生活在19世纪的美国人来说,这已经是一个最为血腥的“死亡的丰收”了。直到今天,这个数字在美国历史上仍然具有相当特殊的意义,因为它超过了从独立战争(1776-1783)到朝鲜战争(1950-1953)之间的美国参与的所有其他战争(包括一战和二战)的死亡人数的总和。按当今的比例,内战死亡的62万人相当于今天美国人口的600万人左右。

“内战死亡”的惨烈与残酷还在于它是一场“民主”大家庭内部的自相残杀的结果。为捍卫以奴隶制为基础的南部生活方式,南部邦联在其500万白人人口中动员了90万人入伍,占适龄入伍(15-50岁)白人男性人口的百分之八十以上,南部士兵的死亡率也因此大大高于北部,每5个邦联士兵中平均有一人在内战中丧生。联邦各州动员了大约210万人参战,其中包括将近20万前奴隶和自由黑人,伤亡总数超过南部,但战死士兵的比例是南部的三分之一。

突如其来的大规模杀戮给生活在19世纪中叶的美国人带来了一种前所未有的生理和心理震撼,普遍的死亡更给南北无数的家庭留下了无尽的悲痛,哀伤弥漫全国,成为一种不可逃避的日常生活体验。福斯特借用19世纪改革人物奥穆斯塔特(Frederick Law Olmstead)的名言 “这受难的国度”(this republic of suffering)作为书名,可以说是非常准确地捕捉到了“内战死亡”拥有的那种具有穿透性的影响力。

如何处理“内战死亡”这样众所周知的主题,如何在研究和写作上突破传统的内战史学模式,这是福斯特面临的挑战。在福斯特眼中,62万人的死亡绝非只是一个数字概念,而是一个信息量丰富的历史存在,“内战死亡”则是一个帮助我们理解内战之于美国历史的转换功能的切入视角。

从《这受难的国度》的结构来看,福斯特力图追求的是一种立体的叙事方法,将战争史、文化史、社会史和政治史所关注的内容和使用的材料同时融入叙事之中,遵循“死亡的艺术”(art of death)和“亡灵的业绩”(the work of death)两条时而相交的主线,依序讨论了死亡的发生、死亡的认知、死亡的处理、死亡的利用等四大主题,从而展示“内战死亡”对于个人、家庭、社区乃至国家所产生的具有深刻转换意义的影响。显然,这样的处理是想说明,“内战死亡”不是一般意义上的战争死亡,而是一种具有深刻政治含义的死亡,但政治意义并非是一开始就具备的,而是通过战时和战后对内战死者的认知、处理和利用而逐渐演进和展示出来的。“内战死亡”对当时美国的宗教习俗、政治文化、政府责任以及公民与国家的关系都构成了严峻的挑战,但民间和联邦政府通过对“内战死者”的处理最终帮助塑造了一种新型的国家记忆,并将其变成了新的国家意识形态的重要内容,亡灵以悄然无声的穿越维系了美利坚民族的新生。

福斯特对“内战死亡”的发生的讨论借用了传统军事史的研究成果,指出造成“内战死亡”惨重的原因是多方面的,包括战争进程中武器的改进、有限的训练、战争秩序的混乱以及战争后期消耗战战术的大量使用等。与此同时,她将士兵对杀戮的态度列为重点讨论的内容。福斯特注意到,绝大多数的内战士兵都没有作战的经验,许多人最初不敢面对、也不愿意参与杀戮,但为了生存,他们必须说服自己无视和平时代的道德规范,必须学会将对手想象成为仇恨的对象。在经历了这样的思想转变之后,士兵往往变成了杀戮的积极行动者。南部白人在面对黑人士兵时,往往受到种族主义情绪的驱使,对后者抱有非常明显的仇视,而黑人士兵在面临邦联士兵时,也往往没有北部白人士兵的种种顾虑,把与南部邦联的斗争看成是争取自身解放的必然过程。在克服了最初的恐惧和犹豫之后,士兵们对杀戮开始变得麻木,将其视为是一种军人的职责。但福斯特也指出,这种在战场上对人类感情的否定和回避也使存活下来的士兵付出巨大的感情代价,致使他们在战后许多年内无法走出参与杀戮的心理阴影。

内战虽然是一种集体行为,但每个士兵必须单独地面对和承受死亡。在讨论死亡的认知时,福斯特花大量笔墨来描述士兵们的个体经历,讨论他们如何在心理上处理基督教的“善终”文化与死亡现实之间所造成的紧张关系。在这方面,她非常有效地将社会史(对基层人物和行为的关注)与文化史(注重对宗教、习俗和内心世界的研究)与战争史结合起来,通过阅读和解读阵亡士兵留下来的信件等原始材料,剖析和呈现他们对死亡的态度及其转变。内战发生之前,美国刚刚经历了“第二次大觉醒”的宗教复兴运动,南北的宗教气息非常浓厚,基督教的“善终”观——死亡是上帝的意志,如何接受死亡则是人的工作——为人们普遍接受。但福斯特注意到,在面对内战死亡时,无论是士兵还是他们的亲人,并不只是停留在扮演一个“被动的牺牲者”的角色,而是积极参与对“死亡”的解释和应对,对传统的“善终”概念和仪式做出调整,寻求新的“善终”解释,找到新的“善终”方式。这些力图在恐怖与想象中寻求心理平衡的行为都是对战前“死亡的艺术”的修正。

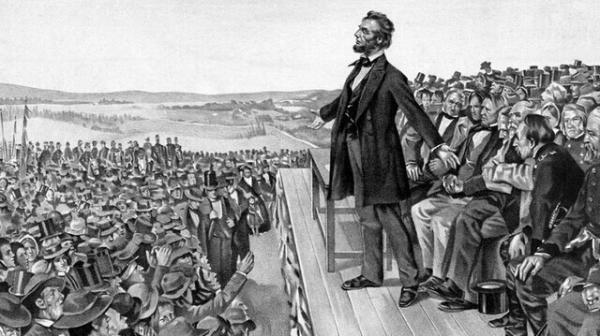

然而,新“善终”方式的创造在很大程度上是为了拯救活着的人。大规模死亡的突然发生使得死者的亲人陷入束手无策之中,如何减轻失去亲人的痛苦则需要重新解读死亡的意义。死者的遗书和遗言往往充满了士兵为自己的牺牲所想象出来的冠冕堂皇的理由,由家庭和社区领袖写作的悼词也刻意渲染死者的临终遗言,将死者的一生和死亡的意义进行升华。这种渲染对亲人及听众都产生了强大的教化影响,悼念死者也因此成为美国的一种政治文化。林肯的《葛底斯堡演讲》(1863年)正是这种文化的经典作品。

林肯在他的第二次总统就职演说(1865年)中对内战的起因和历史意义进行了反思,但在发表演说40天之后遇刺身亡,这篇演说在某种意义上也成为为包括他在内的“内战死者”所写的悼词。这两篇演说在美国历史上可以与《独立宣言》齐名,因为它们将美国从内战中得以幸存的事实与美国人所想象的上帝意志锁定在一起,把美利坚民族对“天定命运”的信仰推向了极致。

“内战死亡”对生者的冲击则更为深刻和长久,引发了19世纪中叶的美国人对死亡的本质和死亡的意义的思考——死亡是什么,人为何死亡,应该如何懂得和接受死亡等。面对巨大的死亡,人们不再将死亡视为生命的终结或消失,而将其视为是一种生命的“穿越”(crossing)或转型。换言之,死者是不存在的,死亡不再可怕;相反,死亡可以是有意义的,也可以是有目的的。

新的死亡认知很快被联邦和邦联政府所利用,将士兵之死与政治的需要结合起来,士兵的牺牲被解释为国家幸存的必然条件,人民的受难与民族的新生被铸为一体。通过这样的死亡观的转换,基督教的“善终”与世俗的“爱国主义”交融在一起,构成了一种以追求正义和效忠国家为基础的政治信仰,并通过19世纪后半叶的文学创作和历史写作,变成了一种新型国家主义的叙事,“亡灵的业绩”获得了极大的成功。宗教与政治通过内战死者而连接起来,相互依存,相互印证,福斯特在这一点上的剖析极为精致,深刻揭示了“内战死亡”对美国政治和宗教文化转型的影响。

最初的死者找寻、识别和登记工作,也不是由联邦或邦联政府发起的,而是由两家非官方的民间慈善机构发起和组织的。这些机构的工作者多数并不领取任何薪金,他们深入各地的战区医院,对阵亡者和受伤者进行登记,收集阵亡士兵的信息,并予以发布。到1865年,仅合众国救济会(United States Sanitary Commission)就已经登记了100万士兵的信息,并回答了来自各地的70%的寻人征询。福斯特认为,推动这项极为艰苦的事业的力量来自19世纪中叶的包括废奴运动和“第二次大觉醒”在内的启蒙运动,这些运动帮助营造了新的充满人文主义精神的美国文化。民间组织的行动最终推动了联邦政府对死亡处理的介入。

1863年葛底斯堡战场对阵亡士兵的安葬对联邦政府的介入起了重要的推动作用。在这之前,对阵亡士兵的掩埋都是由地方民众自愿承担的责任。1864年,联邦国会建立起国家公墓制度,开始有计划地在主要战场对阵亡士兵的身份进行核实,并将他们予以安葬。这个项目开启了延续至今的国家公墓制度和美国军队的传统。

联邦政府的介入,不光是对为了死者表示尊重,而是为了对死者为之捐躯的原则致以敬意。当联邦国家接手履行原由死者家庭承担的“善终”职责的时候,一个新的原则——“亡者的身体属于国家”——便得以建立。依据这个原则,死者及其亲属(乃至整个人民)与国家的关系便发生了质的变化:如果士兵是为国家而死的,死亡就不再是个人或家庭的伤痛,而变成了一种国家的伤痛,需要所有的公民来共同承担,而国家必须对士兵的牺牲予以承认和尊重,国家公墓的建立正是为了给予这种承认和尊重以最高形式的表现。在这个意义上,对内战死者的处理开辟了一种新的人民与国家的关系,造就了一个具有现代性的美利坚民族国家。

但对死者的处理并没有随战争而结束。内战结束之后,联邦政府开创了内战老兵抚恤金制度,向内战阵亡老兵的遗属提供生活支持,同时在国会立法和拨款的支持下,开启了联邦士兵战后再安葬(reburial)项目。联邦政府极力寻找、核实、登记和安葬每一位在内战中牺牲的联邦士兵,将他们安葬在新建立的国家公墓之中。到1871年时,联邦政府建立了74处国家公墓,重新安葬了30万联邦士兵,其中包括3万黑人士兵(他们被安葬在与白人士兵相隔离的公墓中。这是战后美国最大的联邦工程,总共花费400万美元。南部也对原邦联士兵进行了再安葬,推动者主要是由妇女组成的私人团体。

国家公墓制度和再安葬项目将无数阵亡士兵变成了国家的财产,将他们从无名之辈变成了英雄人物。但福斯特指出,这种意义上的“国家建设”并非是事先设定的,内战士兵也并不是冲着这些后来想象的所产生的“亡灵的业绩”来献身的。对内战死者的态度和处理方式的转变是随着死亡规模的扩大而出现的,是阵亡士兵、阵亡士兵亲属、民间组织与政府互动的结果。

再安葬项目使阵亡士兵获得了政治上的永生,“内战死者”因此而成为一个集体概念,由此产生出一种不同于个人或家庭记忆的、受国家政治左右的集体记忆。在某种意义上,“内战死者”成为一个特殊的公民群体,他们静静地长眠于内战战场底下,没有声音,没有议程,也不卷入生者的政治,他们似乎在战后美国政治生活中处于“缺席”的状态。然而,国家公墓构成了他们的“在场”,用福斯特的话说,“内战死者”成为一种“强大和不朽的”力量,在战后的一个世纪里左右着美国的公共生活。

模糊的结尾

在《这受难的国度》的结尾,福斯特讲述了1913年在葛底斯堡战役50周年纪念日上发生的故事。联邦和邦联的白人士兵在当年的战场重逢,一笑泯恩仇,象征着南北之间终于化解敌意,取得“谅解”,“内战死者”(Civil War Dead)从此变成了“我们的死者”(Our Dead)。这个转换发生的时候,正是南部各州明目张胆地大肆剥夺黑人公民的选举权和公民权的时候,也正是美国开始向世界范围扩张美国国家利益的时候,因此显得格外具有讽刺意义。相对于“内战死者”而言,“我们的死者”抹杀了内战原本所表现的“要自由”还是“要奴役制”的严肃的意识形态的对立,混淆了为自由而战与为奴隶制而战的区别,构建起一种以种族主义和社会达尔文主义为基础的国家忠诚,制造了黑人和白人拥有的两种不同的美国国家认同。

福斯特的故事是精彩的,但到结束的时候却给人一种模糊、仓促和进退两难的感觉。也许这是一种刻意的模糊,意在显示“内战死亡”本身在构建真实而长久的国家认同方面所具有的内在局限性。

- 男乒失守,“狼”来了

- 丢冠不稀奇,谁来扛起男乒大旗

- 重大偷税骗补案涉700余名主播

- 全球在役最大火电厂被通报

- 国务院国资委:推动央企强化资金统筹,确保及时付款

- 一项世界性的环境保护纪念日,在每年4月22日

- 中国南北朝时期传唱的乐府民歌,后人把它与《孔雀东南飞》合称为“乐府双璧”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司