- +1

身为被规训者的我们,已经失去了像他一样只身生活在山野之中的能力了

本周 Editor's Pick 当班编辑张頔,他推荐的书是英国作家伊莎贝拉·博得的《山旅书札》。

单读编辑张頔的推荐语:

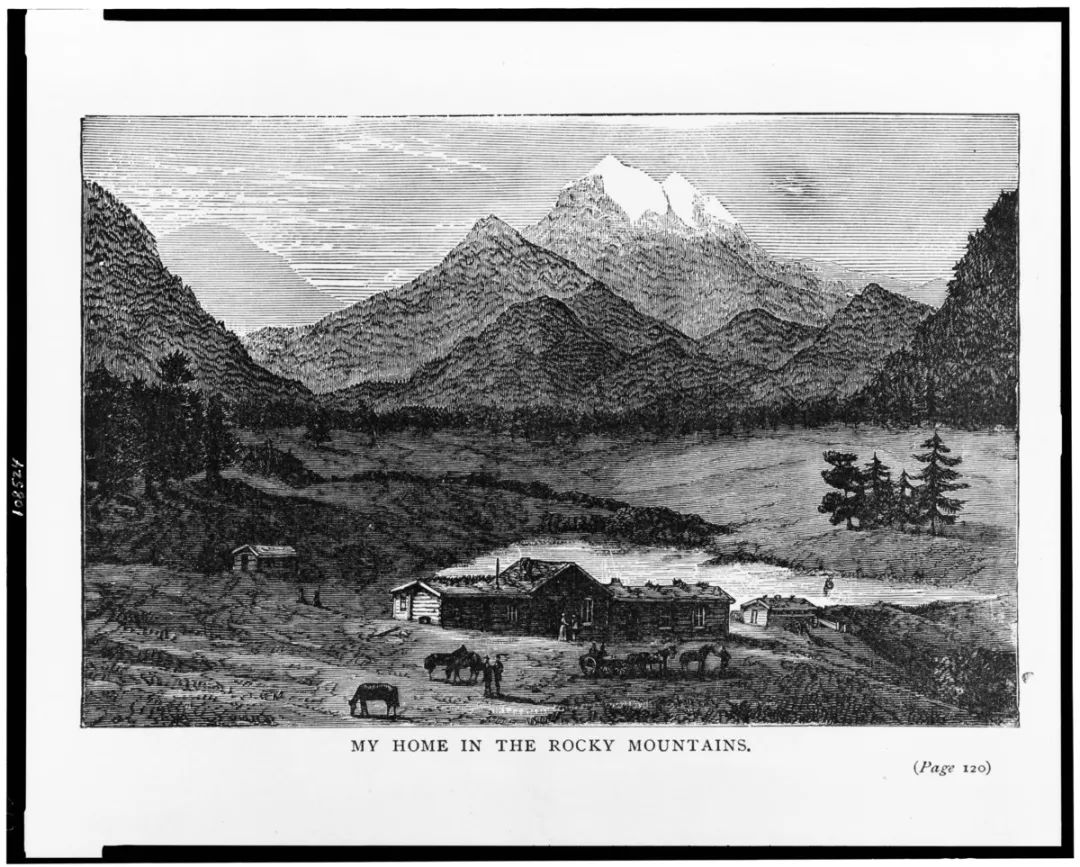

1873 年的秋天,南北战争刚刚结束的美国,迎来了一位身材矮小、体弱多病的英国女士。这位名叫伊莎贝拉·博德的女士只身一人来到落基山,开启了数月之久的荒野旅行。她将旅行中的见闻写信寄给她的妹妹。信中所写,也即我们今天看到的这本《山旅书札》。

想象这段发生在 1873 年美国荒野的旅行,并不是一件困难的事情,因为有太多电影、小说为我们讲述那个传奇时代的西部往事。无论是从上世纪 60 年代意大利导演赛尔乔·莱翁内拍摄的“镖客三部曲”、《西部往事》,还是从近年来的杰出导演保罗·托马斯·安德森的《血色将至》、昆汀·塔伦迪诺的《八恶人》,抑或是从大作家威廉·福克纳、约翰·威廉斯的小说杰作里,又或是从 Rockstar 开发的系列电子游戏 Red Dead Redemption 里,我们都能清晰看到一个处于荒蛮与文明界限不明、原始与工业化交错纵横、法度时隐时现、暴力一触即发的美国西部。

带着这样的认知去翻看《山旅书札》,便不免惊奇于伊莎贝拉·博德的种种经历。其中最为传奇的,是她与臭名昭著的亡命徒“山中的吉姆”结下的古怪又深厚的友谊。吉姆曾自告奋勇协助伊莎贝拉攀登朗斯峰,那是一条稍有不慎便会坠入万丈深渊的险路。伊莎贝拉笔下的吉姆,很难与当地人口中那个恶贯满盈的,“小儿闻其名不敢夜啼”的吉姆对应上。就连伊莎贝拉自己也说不清,究竟吉姆本就是一个善良的人,只是没人曾像伊莎贝拉一样走近他,还是伊莎贝拉这样一位英国女子的出现刺激到吉姆善良的一面。就在伊莎贝拉结束西部之旅几个月后,吉姆的死讯传来了,凶手是伊莎贝拉在旅行中结识的另一位热情、善良、慷慨的朋友。

山中的吉姆就像美国西部时代的一个缩影、化身,你无法用现代文明的条条框框去评判他,亦如你没办法评判灰熊与鹿孰恶孰善,奔流江水与潺潺溪流孰优孰劣。

同时,你很难用现代人的眼光去理解他的人生。但身为被规训者的我们,已经失去了像他一样只身生活在山野之中的能力了。

在这本书中,伊莎贝拉有意对种种私人恩怨不予置评,而是将视线放在旅行沿途的自然风光上。她喜欢描写壮阔的景色,文笔简练,鲜少矫揉造作,这与醉心于花草石木的东方文人有着鲜明的区别。也正因此,伊莎贝拉才得以在离开落基山后,继续前往日本、马来西亚、伊朗、朝鲜、中国等地,让旅行持续到她 70 岁那年。

[英]伊莎贝拉·博得 著

王知一 译

99 读书人丨上海文艺出版社 出版

2014-8

山旅书札 - 第一封信

撰文:伊莎贝拉·博得

塔霍湖,九月二日

我找到了梦想中的美景,一个人们可能穷其一生都在寻找而且赞叹的地方。它并不如桑威奇群岛那样可爱,却有其独特的美!一种纯北美式的美——缀着白雪的山脉,高大挺拔的苍松、红桧、糖松和银枞;晶莹透明的空气,层层叠叠浓郁的山色;以及一面苍松倒悬的湖,湖面映着山青天蓝美丽的倒影。塔霍湖就展现在眼前,湖面二十二英里长、十英里宽,有的地方深及一千七百英尺。它坐落在六千英尺的高处,周围环绕着八千到一万一千英尺白雪覆盖的山峰。那儿的空气爽利而强劲。除了远处传来的乐铃般刀斧砍伐声之外,四周一片寂静。

此情此景,即使只是想象回到了喧闹的旧金山,都使人疲惫不堪。昨天在清冷的晨雾中,我搭车离开了塔霍湖,前往奥克兰渡口。一路穿过路旁堆满了无以计数的瓜果的街道,包括:哈密瓜、西瓜、番茄、黄瓜、丝瓜、梨、葡萄、桃、杏——个头全都大得惊人,是我前所未见的。其他的街道也都堆满了一袋袋的面粉,整夜留置在户外,在这个季节不必担心会下雨。我匆匆走过旅程的前半段,没时间留意周遭的一切。渡过金山湾时,清冷的晨雾有如十一月的天气;堆满“餐篮”的车辆看起来像是去参加野宴的车队。最后一次回首凝望这看了将近一年的太平洋,火红的太阳,艳丽的天际,还有人们不称为干旱的漫长“无雨季”,山谷两旁的毒橡木为山谷抹上一片酒红,烟雾迷蒙中的葡萄园,叶间一串串浓郁的紫色果实,以及躺在尘沙地上蔓藤间的肥大瓜果。在无止境丰收的田边,稻谷已在六月收成,现在一袋袋堆在小径上,等待运送。加利福尼亚是片“流着蜜与乳的土地”,谷仓爆满。尘沙飞扬的果园中,苹果及梨的枝干必须辅以支架,才不会被累累果实的重量折断;硕大的西瓜、番茄、丝瓜落在地上,几乎没人理睬;肥壮的家畜饱餐后,躲在橡树下乘凉;高大俊美的“红鬃”马,毛色闪闪发光,这身光泽并不是因为照料得宜,而是因为马儿身强体壮,自然毛色焕发。这里的每一块农田,都显示出这个“黄金之州” 的欣欣向荣。然而,不论多么富裕,萨克拉门托河谷却毫不吸引人,萨克拉门托市也使人厌倦;它距离太平洋一百二十五英里,海拔只有三十英尺;即使是阴凉处,水银柱仍高达一百零三度(约三十九点五摄氏度),白色的细尘也令人窒息难耐。

傍晚前,我们开始攀登内华达山脉,它的锯齿状山尖,好几英里外就可以看见。肥沃的大地已被抛在身后,山野变得多岩并布满碎石,夹带着山上金矿冲刷下来泥沙的溪流,在岩石上留下深深的刻痕,把泥沙带到泥尘更多的萨克拉门托。长而断续的山脊及深谷开始出现,然后,当我们登上了空气清新凉爽的地方时,山脊变得越来越长,山谷则越来越深,松柏也越来越浓密高大。下午六点前,最后一丝文明,最后一株阔叶木,都已留在身后。

我在两千四百英尺高的科尔法克斯车站下车散步,走过火车车身的全长。迎面而来是两座俗丽的车头——灰熊与白狐,它们各自衔接着载满原木的煤水车,车头的排障板上方各有一盏大型反光灯,一堆擦亮的黄铜制品,宽大的玻璃屋,以及供驾驶员垫坐在厚实座位上的椅垫。车头及煤水车后紧跟着行李车、邮车,以及富国银行的货车,后者装满了金条、银块及贵重的包裹,由两名“列车管理员”守卫。每一节车厢有四十五英尺长。再接下来是两节装满桃子及葡萄的车厢;然后是两节“银宫”车厢,各有六十英尺长;后面是一节吸烟车厢,里面坐的大部分是中国人;跟着是五节普通客车厢,都有着相同的平台;全部加起来,这列火车一共有七百英尺长。前四节车的平台上,挤满了掘食族印第安人及他们的妻子和工具。他们个子矮小,我想平均高度大约五英尺一英寸(一百五十五厘米),鼻子扁平,嘴巴宽阔,黑发在眼睛上方剪成整齐的刘海,其余则披挂下来。印第安妇女以厚厚的松脂浆平头发,从两颊越过鼻梁,涂上一条宽宽的绘饰,把婴儿用板条绑在背上。他们不论男女,都穿着褴褛肮脏的粗糙毛布及兽皮做成的衣服,足履毫无装饰的鹿皮靴。他们个个面目可怖,脏、臭,身上爬满了虱子。男人都带着短弓及箭,其中一人似乎是首领,有一个山猫皮制的箭囊。少数几人带着鱼钩,可是旁边的人说他们几乎以蚱蜢为生。他们是人类万能文明中最落伍的一群。

落日的霞光在那时罩上了内华达山脉,夜露凝聚,静止的空气吐出甜美的芳香。单轨铁道有部分路段开凿自山侧狭窄的岩壁,这是由山顶用篮子把人徐徐降下去,挂在两千到三千英尺深的山壑上挖掘出来的。巨大的火车依轨“蜿蜒蛇行”而上,偶尔在几间木板屋前停下,有些停驻点只见一间小木屋,以及屋外几个徘徊溜达的中国人,没有什么可看的东西,倒是山涧两旁的小径,分别指向上下两方的金矿地带,值得一访。有些地方铁道弯曲得十分厉害,由车窗望出去,只能看见火车一小部分的车身。在霍恩角,铁道沿着两千五百英尺深的悬崖边缘盘旋而上,过程简直惊心动魄,每个人都吓得屏息闭目。但我觉得这段路还算好,反而是通过一座架在大角度急转的山壁断层上的桥梁时,才令我十分害怕。这座桥完全被车身挡住,以至于向下望去时,感觉上火车像是直接行驶在荒凉原始的峡谷之上,其下万丈深处,有急湍奔流。

我们一步步接近山巅冷冽刺骨的冷空气,颤抖地越过了内华达山脉,进入一道道“雪棚”般的木廊,足足延展了五十英里长,其中一道“雪棚”长达二十七英里。我们完全看不见如西洋镜般奇幻的美景,对有“内华达山脉之珠”荣衔的可爱的唐纳湖也无法瞥上一眼。数小时之内,水银柱由一百零三度降到二十九度(约摄氏零下一度半),我们约在一百零五英里中上升了六千九百八十七英尺!经过木廊之后,我们清楚地看到几处松林大火,在晚上十一点,抵达特拉基,总共行走了两百五十八英里。特拉基是内华达山脉的“伐木区”中心,是人们口中“一个杂乱的山镇”。W 先生告诉我,这一区所有的暴徒都聚集在这里,夜晚的酒店时有枪战等等,不过他坦白,女士在这儿仍是受到尊敬的。G 先生大力建议我留下来欣赏这里的湖光山色。我昏昏然走出车厢,羡慕卧车中的旅客,此刻他们已在舒适的车厢中睡得不省人事。车厢缓慢移到街上——如果那块有铁道交错的宽阔空地可以称为街道的话——月光下,街上四处散放着锯切树木时余留下的断干残枝,以及一摞摞堆砌锯好的木块,其间错落着一些檐板歪曲的尖顶板屋,板屋的大门大多敞开着,屋内灯火通明,挤满了寻欢作乐的男人。我们停在一间简陋的西式旅店半敞的大门前,那是间挤满了抽烟喝酒的客人的酒吧,于是一时间,车厢与酒吧之间开始流动着大批闲逛的人及乘客。轨道上,火车的引擎发出长鸣,缓缓推移,它们头上巨大的灯光,使山边阵阵燃烧的森林火光显得黯然失色。在大块空地上,松木的营火熊熊燃烧着,一群人围绕营火而坐。一组乐队喧闹地奏乐,邪恶的长筒手鼓声就在不远处。内华达山脉——许多炉边之梦出现的山脉——似乎把这个小镇包围住了,巨大挺立的松柏清晰地映在布满清冷月光与闪闪星辉的夜空。

在这么高的海拔,天寒地冻,冷风刺骨。当一名似乎是旅店派出的“无法约束的黑人”,把我及我毡制的行李包安置到一间所谓的“客厅”时,我十分高兴炉中仍然有些松木碎块在燃烧着。一名男子走了进来,说火车走后他会替我找个房间,不过旅店几乎都已客满,可能没有什么好房间了。客厅里挤满了清一色的男客。此刻已是晚上十一点了,从早上六点开始,我一餐也没吃。当我以渴望的语气问道是否可以有餐热饭及茶时, 他告诉我,这种时间已经不可能有餐饭了;不过半小时后,那人回来了,带了一杯淡而无味的冷茶,以及一小片似乎已被许多人碰过的面包。

我问那个黑人杂役,是否能租到马,从酒吧立刻走来了一名男子,说他可以提供我的需要。此人是个典型的西部拓荒者,欠了欠身后,一屁股坐进摇椅,把痰盂拖到身边,切了块新鲜的口嚼烟草,起劲地嚼了起来,还一面把他那双满是污泥、塞着裤脚的长筒靴跷到火炉上。他说,他有既能“慢跑”又能疾驰的马,还有女士们较喜欢的墨西哥座鞍,可以让我在独自驰骋时确保安全。旅途规划确定后,我租了两天的马。这人佩戴了一个最初期移民加利福尼亚先锋的徽章,可是一旦某地对他来说变得过于文明时,他就又迁移到另一个地方。“可是,”他又说道,“特拉基不太可能再有什么改变。”后来有人告诉我,这里的人不太管正常的睡觉时间。对一个有两千人口,而且大多是男人及临时驻足旅人的小镇而言,可供住宿的地方实在是太少了;这里的床位,一天二十四小时之内几乎都有人占据。因此我发现,指定给我的房间及床铺都十分杂乱,到处挂着男人的外衣及手杖,脏污的靴子四处散置,屋角还有一管长枪。房间没有窗户可以透进外面的空气,可是我睡得很好,只有一次被一连串的喧闹声及连发三响的枪声吵醒。

今天早上,特拉基又呈现了一种完全不同的面目。昨晚的人群不见了,营火也只剩下一堆灰烬。一名瞌睡兮兮的德国侍者似乎是屋中唯一的人,开张的酒吧里几乎空无酒客,所谓的街道上也只有少数几个一脸睡意的人闲散晃荡着——也许是因为星期天,可是他们说那会带来更多的人群及欢闹。公开的礼拜此时已绝迹,星期天也不工作了,这一天完全用来享乐。我放了些必要的东西在袋中,在丝绸裙上又套上夏威夷骑装,外加一件宽大的罩衫,轻轻穿过“广场”溜到马房。那间马房是特拉基最大的建筑,有十二匹马分别安置在宽阔的车道两旁的马厩中。前一晚的朋友给我看了三个几乎没有鞍头的绒垫侧骑马鞍,他说有些女士会用墨西哥鞍的鞍头,可是在“这个区域” 没有人以这种随性的方式骑马。他的说法令我感到困窘不安。若采用传统的骑马方式,我势必没法走远。就在我准备放弃这趟美好的“践踏”之旅时,这人又说道:“如果在世界其他地方人们可以随心所欲,那么在特拉基,你也可以用你自己的方式骑马。”真要为特拉基欢呼!随即有匹漂亮、高大的灰马被牵了出来,马背上铺着缀有银饰的墨西哥鞍,马镫上垂着皮穗,背上罩着一块黑熊皮。我把丝绸裙系在马鞍上,把罩衫收进小箱篮里,在马主人想出如何让我上马之前,我已经安然骑上了马背。马主人和一旁聚集的闲杂人都没有流露出丝毫惊诧的表情,倒是一副十分佩服的模样。

一旦上了马背,我的羞涩一扫而空。我穿过特拉基不规则的尖顶房舍及简陋小屋,这些房屋坐落在山边的空地,高山森林环绕,像是暂时的营地。穿过太平洋铁路后,沿着蜿蜒的特拉基河走了十二英里。这是一条清澈的山间急流,河中搁浅了许多锯好的松木,等待下一次涨潮时可以顺流而下。冰冷的河水喧闹作响,岸边没有下垂的青蕨或葛藤,急湍中植物的翠绿叶片也褪了色。周遭的一切都与明亮的天空和空气一般清澈,一直要到加利福尼亚后我才看到的闪亮阳光,再加上迎面拂来的强劲空气,把所有的疲乏一扫而空,赋予人无穷的精力。在特拉基的两侧,山脉像高墙般升起,山上林立的巨型松柏,如城堡,如布阵,如裙裾,如冠帽般铺天盖地四处蔓生。山墙偶尔分开,露出白雪覆盖的巅峰,耸立在蔚蓝无云的天空中。在这六千英尺的高处,你至少必须不讨厌针叶植物才行,因为此处除了有些松柏被砍除的地点长了些白杨,或者山涧的低岸边冒出些河杨之外,放眼所及,就只剩矮灌木、覆盆子、醋莓、野葡萄及湍流,其他就一无所有了。不过在特拉基附近是连这些都不长的,我的双眼饱览了一趟巨松翠柏的飨宴。这些松树虽然没有约塞米蒂公园的威灵顿尼亚红木那么巨大,却也十分高大,约有两百五十英尺高,粗大的树干呈暖红色,挺直耸立,干身的三分之一完全没有枝干,树干直径有七到十五英尺。它们的外形颇似落叶松,不过松针长而色深,松果有一英尺长。这些松树直冲云霄,劈开天空,只要遇见平坦的地势就一路延展下去;它们与特拉基或呈直角,或交叉横卧,十分壮观。到处都是树木的残枝断根。山上平坦的“童山濯濯”之地,显示了该处有树木被砍伐成“断木”,然后这些树干会被丢入河中, 顺流而下。对他们而言,这片原始区域属于本地散居的少数居民,伐木人尖锐的刀斧砍伐声,早已与山中野兽的吼叫声,以及山间急流的奔腾巨响混杂在一起。

小径是天然的软泥篷车道,在上面骑马很舒服。这匹马对我来说太大了一点,而且喜欢自作主张;不过偶尔路况允许,我试着让它“大步慢跑”,还蛮有意思的。一路上,我没有遇见任何人,只碰到一辆载了二十二头牛的载货篷车,由三名俊美的年轻人驱赶着;交会时,他们颇为困难地让路给我通过。走了十英里路后,我走上一个陡坡进入森林,接下来小径突然急转,穿过生长在山谷中的大片暗蓝松林,谷中还躲藏了一湾清溪。跟着便瞥见两座山头,约有一万一千英尺高,灰色的山峰全是白雪。那是一幅令人惊叹的美景,美得让人不觉想弯身膜拜上苍。森林很浓密,有一些矮小的针枞及灌木,可是马儿开始显得烦躁不安,而且有些“害怕”,于是我打消了抄捷径的念头,悠闲地坐在马上,收紧马镫。突然,一只毛茸茸的巨大黑兽在我面前纠结的树丛中站了起来,对着我咆哮。我只瞥了一眼,以为自己看到的幻象是只野猪,但那却是如假包换的熊。马儿喷着鼻息狂跳起来,似乎要冲下河去,却不期然地掉转回头,狂跳着奔上一个陡坡;等到我发现自己会摔下来时,我朝右翻下,因为那侧的地面高出很多,不至于摔得太重。我爬了起来,浑身是泥,心中并没有恐惧,身上也没有瘀伤,只是又好气又好笑。大熊朝一边跑去,马朝另一边奔驰。我急急向马儿追去,它停下两次,可是每当我到了它面前,它又转身跑掉。带了满身泥泞走了一英里左右,我先捡到了坐毯,然后是我的背包,最后终于来到它面前,它看着我,浑身颤抖个不停。我以为这次可以逮住它了,可是当我走上前去时,它又转身,踢了几次后蹄,朝小径一路冲下去,绕着圈子不停飞奔、冲撞,踢踏了好一阵子,然后甩出蹄,像是迎接最后的挑战,随即朝特拉基的方向疾驰而去,马鞍挂在它肩上,木马镫在它身侧晃荡,而我则垂头丧气地背着背包,抓着坐毯,带着全身的污泥继续跋涉。

走了将近一个小时,我又热又饿,十分欣喜地发现那支牛车队停在前面的隘道顶端,一名车夫牵着马向我走来。这名年轻人说,看到马跑过来时,他们将整队车打横摆在路中间,好不容易才把马拦下来。他们记得有位女士曾经骑着这匹马经过他们,他们怕发生了意外,刚在自己的马上放了马鞍准备来找我。他拿了些水让我洗去脸上的泥泞,并帮我把马鞍系好,可是那畜牲又踢又嘶了好一会儿,才让我骑上去。由于马儿的步履显得紧张胆怯,那名车夫于是陪我走了一段路,确定一切“没问题”后才离去。他说,塔霍湖附近最近有很多棕色或灰色的熊出没,可是并没有伤人。我让马小跑了一长段路,超过我刚才摔下马的地方,好让它安静下来,但它一直很不安分。

接下来的景色变得更加神奇了,而且充满生命力。头顶羽冠的蓝鸟在深暗的松林间穿梭,上百只松鼠在林中到处跳窜,红蜻蜓有如闪烁的“灯泡”,美丽的花栗鼠在小径两侧跑来跑去,不过只有各处蔓生的蓝色羽扁豆使我想起了纯洁的孩童。然后,河流变得平缓而宽阔,清澈如镜的河水映着高耸的松树倒影,笔直如箭,艳黄浓绿的青苔地衣紧紧攀附在树枝上,冷杉木和胶枞夹杂在林间。隘道渐宽,群山环绕、糖松俯视的塔霍湖呈现在我眼前,如诗如画,湖缘的裂口形成了水湾及岬。正午的阳光在群山间焕发出璀璨的笑容,一如十五年前只有捕兽者及印第安人知晓这地方那样,全然的原始动人。只有一个人终年住在这里;十月初,湖边的少数居民就收拾离去,这以后的七个月,除非穿上厚重的雪靴,否则无法在此涉足。即使入冬,塔霍湖也不会结冰。在湖边的浓密森林及山脉底部三分之二林木贫瘠的地方,有许多动物族群:灰熊、棕熊、狼、麋鹿、鹿、花栗鼠、貂鼠、山貂、鼬鼠、狐狸、松鼠及蛇。在湖边,我看到了一个不成形的小木屋酒店,门口停了一辆运材车,上面躺了一具灰熊的尸体,是今天早上在屋后射杀到的。本来我打算再走十英里路,可是发现小径有些路段躲在丛林后不可见,而刚好我也为塔霍湖的静谧美景深深着迷,于是决定继续留在这里素描写生,或由小木屋的阳台饱览附近的景色,或单单在林中漫步。在这种高度,一年四季每晚都会降霜,我的手指全都冻僵了。

美景令人狂喜。落日已西沉,悬在西侧岬湾上方的松树全染上了一层靛蓝,湖水的红光使树间幽暗处变成了深紫色调。此时山巅仍沐浴在阳光下,仍是亮丽的玫瑰红,另一边的山脉则呈现出粉红色泽,连远处白雪覆盖的山巅也染上粉红的光彩。靛蓝、酒红、橘黄的缤纷天色,为巍峨松树下的幽暗平静湖水,增添了另类色彩。一个钟点后,一轮圆月——不是苍白扁平,而是明亮立体的圆月——由暗红的天空升起。日落带来了不同阶段的美,各种璀璨的光彩,从缤纷绚丽,凄恻柔和,然后进入了幽远梦幻的安详休憩。继之而起的是庄严深远的月光,只有芳香树林中偶尔传来的野兽夜嚎,打破这片静谧。

原标题:《她以孱弱的身躯征服了狂野美洲丨Editor's Pick》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司