- +1

不俗文章 无瑕人格——忆恩师王庆成先生

王庆成先生(1928-2018)

曾有学者对我说:你有两位好老师,祁先生、王先生都是好老师。王先生即王庆成先生,我1988年入中国社会科学院研究生院攻读博士学位时的导师。这层师生关系延续30年,老师对我影响之大不言而喻。

一

老师生于1928年4月,浙江绍兴市嵊县(今嵊州市)桃源乡人。其父毕业于北京大学经济系,是当地首位受过高等教育的人。1942年日寇入侵浙东,老师时年14岁,随母亲躲避至深山,在甘霖镇的家中房屋被焚烧一空。老师回忆说:“这次逃难,山农的善良,山村风光之优美,与邻人的相识,给我留下了终身难忘的印象。”次年母亲病逝,老师作为家中长子,与姐姐带着年幼的弟弟、妹妹长途跋涉,赴西南投靠父亲。旅途劳顿,伴有风险,但也有趣事。据老师回忆,途中有一段路是搭乘运货车队,同行者有一军人,人称傅营长;另有一位钱女士,被私下谑称为“金勾勾(戈戈)”。某日,金勾勾问傅:“副营长,你贵姓?”引得傅和众人大笑。

经浙南、闽北、江西、湖南、广西辗转抵贵阳后,老师在大夏大学附中读高一。受时局刺激,在填写学习志向时,选择了“边疆屯垦”。因日寇侵黔,曾避走湄潭、遵义,辍学半年多。1945年独自赴重庆求学。抗战胜利后,老师搭木船顺江赴南京,泊船时上岸观光。行至白帝城,船陷入漩涡,船的女主人吓得不停地向江中洒米作揖,船夫在船老大皮鞭猛抽下拼命划船,挣扎十余分钟才脱险。据讲,幸亏是新船,若是旧船早就散架了,谁也活不成。

这段动荡年月的特殊经历,使老师对社会、人生、生活有了较多的体验与感悟。对历史学家而言,对现实社会的了解和思索对解读历史大有裨益,两者之间存在着紧密关联。

不过,老师起初所学专业并非历史。1947年高中毕业后,老师先后就读于上海复旦大学、南京中央大学(今南京大学),攻读社会学,仅在课余随周予同教授学习历史。1951年大学毕业前夕,一个偶然因素,开始对太平天国史产生兴趣。同年8月分配到北京,在中宣部干训班学习。1953年5月,分到中宣部理论宣传处工作,曾任“联共党史”小组负责人。

1958年1月,老师与同事下放河北定县劳动锻炼,帮助《定县日报》开展工作,亲历了亩产“放卫星”、大炼钢铁等事。据老师回忆,这年秋冬,他们这些下放干部参加搞运动,有村民反映所在大队的支部书记有问题。当时农村搞大跃进,村民们昼夜“鏖战”。某晚,有人向书记汇报大家饿了,要食堂给些吃的。他正在喝酒,一边把一块肉送到嘴边,一边说:才多大一会儿,就饿了?于是下放干部整了他一阵。但下放干部一走,他也就没事了。当时大办公共食堂,要各户把粮食拿出来,大家吃食堂。农户大都私藏些粮食,下放干部就去搜。有一次,老师等三人来到一户农家,用铁棍敲地面,发觉某处声音不对,判定地下藏有粮食。户主顿时吓得面如土色。老师说,这件事他后来很后悔。

1959年2月,老师调到中国科学院哲学社会科学部(中国社会科学院前身),任《新建设》杂志历史编辑组负责人,从此与史学研究有了更多更直接的联系。在学部经历文化大革命。1975年1月,借调到文物出版社。1977年12月,调入中国社会科学院近代史研究所。老师调侃说,自己从此由太平天国史战线上的一名“散兵游勇”变成了正规军。在近代史研究所,老师历任资料编辑室副主任、政治史研究室副主任、经济史研究室主任;1982年至1983年,为研究所分党组成员;1985年担任副所长;1988年9月至1994年1月,担任所长。2006年中国社会科学院组建学部,被推选为荣誉学部委员。

王庆成、许培德夫妇于北京寓所前合影

二

大学读书期间,老师在报刊发表过散文和文史类文章。其学位论文《苏联的妇女和家庭》于1951年由上海群众书店出版。在中宣部工作期间,撰刊不少有关哲学、政治经济学、苏联党史等方面的理论文章;翻译英文本《英雄的列宁格勒》,上海出版公司1953年出版。1957年,撰文参与恢复社会学问题的讨论,主张建立马克思主义社会学学科。

老师对太平天国史感兴趣,源于大学毕业前夕在校园旁一个小书店读到罗尔纲先生《忠王李秀成自传原稿笺证》一书。他稍作浏览,对书中谈到的太平天国历史产生兴趣,便买下该书细读,并在书眉写下一些按语,以帮助自己记忆和理清头绪。老师回忆说:“这本书从此一直伴随着我,1958年下放劳动锻炼,1970年去‘五七’干校,它都是我随身携带的少数几本书之一。自此,尽管我的工作岗位几经变化,但读关于太平天国的书,研究太平天国的历史,始终是我的主要业余兴趣所在,成为太平天国史战线上的一名‘散兵游勇’。”

从大环境讲,随着新中国成立,太平天国史研究受到空前重视。1955年,老师从一本旧杂志读到“太平天国起义100周年纪念编纂委员会”公布的一份将要出版的史料集目录,认为这可使研究者开阔眼界,便马上致函设在南京的该编纂委员会,询问何处出版和有售。罗尔纲先生回信说,这些史料早已编好,但中国史学会认为这些属反面资料,不宜出版,应先出太平天国自身文献。老师不以为然,向中宣部领导反映这一情况和个人意见,促使该问题得到解决——《太平天国史料丛编简辑》6册后来得以面世。

1956年,史学界围绕李秀成供词(时称“自述”)的真伪展开大讨论。有学者撰文指出,这份供词系曾国藩伪造,时下积极评价忠王,同时又肯定其供词是真迹,这是在宣传“曲线救国”。老师对此十分关注,经于光远介绍,登门向近代史研究所著名学者荣孟源请教;又经荣先生介绍,拜访了罗尔纲先生。“这是我首次面见心仪已久的老师”,老师后来回忆说。面谈时,罗先生运用书家八法理论,说明李秀成供词确系真迹。他强调:做研究,一定要寻根问底;说李秀成自述非亲笔,经过了法医鉴定——如果是人命官司,司法鉴定如此,岂不误大事!老师感慨说:“罗老师的诚恳、朴素,给我留下了深刻印象;他在这一研究中所给予我的研究历史必须认真彻底、寻根究底的教育,是使我得益无穷的。”

从1955年起,老师陆续在报刊发表数篇文章,分别论及韦昌辉的出身、太平天国后期朝政紊乱的原因等。老师后来说,这些文章的结论可能有理,但分析论证不充实,有的还很肤浅。1957年后,国家政治生活波澜起伏,本职工作尚难有所建树,业余研究更是时断时续。调到《新建设》后,通过李一氓等记述红军强渡大渡河情景的文章和梁启超、章太炎等对石达开形象的描述,老师对石达开这一历史人物产生兴趣,写出一本十万字的《石达开》。书稿排出清样后,恰逢国内兴起批判李秀成的政治运动,出版遂被搁置,直到1978年才由三联书店重新排印出版。

在近代史研究所,担任各种学术行政工作占去大量时间,但与过去相比,研究环境和条件已显著改善。老师坦言,随着工作岗位变动,业余兴趣成为专业兴趣,这是有利条件,但同时也遇到某种考验——二三十年来在各种本职工作中所获得的知识、经验和所写的作品,与近代史研究所无关了,其基础仅有过去的业余兴趣所积累的一点成绩。与长期的专业研究者相比,这点成绩和基础自然是薄弱的,但研究工作所需要的,毕竟包括了许多有普遍性的知识和经验,需要各种社会科学的知识,尤其需要有理论思维能力,这是至关重要的。老师分析说:“我在过去年代中在这些方面得到的训练,帮助我去弥补我的短处。这样的训练和经验,对于像我这样有短处的人,可以弥补短处;对于没有这样短处的人,可以如虎添翼,事半功倍;而如果缺乏这样的训练和经验,就会事倍而功半,甚至提不出什么有意义的问题和见解。”老师是社会学专业出身,在中央理论部门工作多年,理论思维能力强,又当过史学编辑。这对他形成自己的治学风格很有帮助。

王庆成先生(中)与张海鹏研究员(右)交谈

进入改革开放新时期后,举国万象更新,老师也进入学术研究高峰期,几年内在《历史研究》发表七八篇重要论文。老师治学,重视创新性研究,重视文章的思想性,所写论文大多探讨新问题,或是对老问题提出新见解。他曾表示:“我的论文和书籍的学术评价,自有待同行研判。我自信所坚持的一条是,不炒剩饭,必须是对新的问题的研究,这是主要的。”《论洪秀全的早期思想及其发展》是老师研究太平天国史的一个名篇。该文结合洪秀全的著作和活动,对洪的思想轨迹条分缕析,认为洪的早期思想经历了从追求功名、以道德说教手段改造世道人心到立志反清的发展过程,1843年皈依上帝是其思想异端的开始,但不是反清革命的标志,直至1847年重游广西后,他才开始确立反清志向;强调“太平天国革命的根源在于社会上的阶级斗争,而不是产生于宗教教义”。该文还对太平天国是中国历史上第一次提出政治、经济、民族、男女四大平等的革命运动这一长期流行的观点提出质疑,指出:“如果相信洪秀全已经提出了这种平等思想,并且竟成了太平天国革命的理论基础,那我们就无法解释洪秀全和太平天国的历史,也不能解释太平天国迄今的一百多年的历史。”1979年5月,老师以此文参加在南京召开的太平天国史国际学术讨论会,被罗尔纲先生喻作“向讨论会投掷了重磅炸弹”。该文以连载形式刊发于《历史研究》同年第八、第九期,引起学界广泛关注和重视。国内几种较重要的中国近代史著作吸收了其主要论点。1979年美国明清史学者访华团在《中国的明清史研究》一书中详细介绍该文;英国太平天国史专家柯文南(Charles Curwen)教授将全文英译,在1981年春季号《译丛》(Rendition)发表。1995年夏,我即将结束在哈佛大学为期一年的访学,著名学者孔飞力(Philip Kuhn)教授在为我饯行时谈到,他最早正是通过该文关注到王庆成教授的。

老师同期的多篇论文对正本清源、纠正“左”的偏向起了推进作用,从一个侧面反映了研究新气象。譬如,《太平天国研究的历史和方法》一文回顾近30年来的研究历史,指出:正确处理科学与政治的关系,对太平天国研究中的成绩和失误是十分重要的问题。问题的征结在于对于历史研究如何为政治服务有错误的理解,而不重视历史研究应有自己独立的对象、任务和要求。对阶级立场、观点的简单化,对歌颂、暴露公式的错误搬用,都是对太平天国研究发生错误的根源。再如,《关于“天父天兄天王太平天国”》一文考释洪秀全后期改国号的具体时间以及原因、意义,认为太平天国自杨、韦、石内部矛盾事件后,政治和宗教信仰受严重伤害,迫切需要更张,而洪秀全以“改号”作为“改政”,意欲加强自己的权威,实际上毫无成效可言。《太平天国上帝的“大家庭”和“小家庭”》一文指出,洪秀全以上帝为天地人万物的创造者,由此引申出人人是上帝子女和天下一家的理论;同时,太平天国又以洪秀全为上帝的儿子,洪的长子洪天贵福为上帝的孙子,由此又有以他们父子公孙为主的小家庭。大小家庭互相交织和矛盾,包含着洪秀全思想的积极方面和消极方面。

1982年,老师完成《太平天国的历史和思想》一书的编写,1985年由中华书局出版,计辑录38篇论文、47万字,大部系近年撰写,大多涉及太平天国研究中留有空白或存疑的问题,有创见和思想性。太平天国以宗教起家,又以宗教立国,因此,研究太平天国不能撇开宗教。但宗教通常被视为人民的精神鸦片,这使得在一味正面歌颂太平天国的年代里,人们讳言宗教,宗教因而成为一个无形的研究禁区。老师对该课题作了若干开拓性研究,视角独特,通过研究宗教来认识太平天国的思想和历史,诸如太平天国宗教与西方基督教的关系和异同,对太平天国思想、政策和制度的影响。这构成该书的一大特点。该书还对一些重要史事作了新考释、提出新见解,诸如金田起义的准备、实现和日期,太平军内部对建都问题的论争及其影响,太平天国早期的军制和“军”的数目等。既发掘史事,更注重诠释,小处着手、大处着眼。这构成该书的又一显著特点。

《太平天国的历史和思想》一书计发行13000册。罗尔纲先生在序言中称赞老师“是我认识的同志里第一个以业余研究而很有成就的太平天国史专家”,“是个心细思精的人”,“有细微的功夫,又在理论锻炼上有一定的修养,因而他研究问题既观察入微,同时又能从微知著。本书《圣神风、圣神电及其他》一篇,他抓着‘圣神风’、‘圣神电’这些别人忽视的细微的地方,然而也正是反映太平天国历史的重大地方,进行分析,进行有关的联系研究,丝丝入扣地指出了太平天国的重大历史,特别是后期的历史,便是其中最精密的一篇。”罗老在序言中还有“他细微的功夫,不下我国古代的经师”“使他超越了前人”等语。老师不敢承受,予以删除。1989年,罗老出版《困学丛书》(下册),收入该序,仍采用其原稿。

研究历史,离不开原始史料。在搜访、整理太平天国文献上,老师作出了特殊贡献。

太平天国败亡后,其书籍、文书被毁殆尽,所幸有些被与太平天国接触过的西方传教士、外交官等带到海外,得以保存下来。民国年间,程演生、萧一山、王重民等学者在欧洲搜访并带回大批太平天国文献,为研究提供了宝贵的第一手资料。1978年中国实行改革开放后,中西方学术交流日益加强,使这项中断许久的工作得以恢复。自1983年起,老师历在美、英、德、法、日、俄等国和中国香港、台北等地留意搜访,共计获见太平天国印书原刻本43种240册、文书百余件,多有前人所未知未见者,内以1984年在英国图书馆寻访到的《天父圣旨》《天兄圣旨》最为珍贵。杨秀清、萧朝贵各以天父、天兄下凡名义所传“圣旨”是太平天国的最高指示。据老师记述,当他找到这两种书打开封面见到第一页时,“不禁激动得双手剧烈震颤,翻不开第二页”。老师将这两种文献予以编注,辑成《天父天兄圣旨》一书,1986年由辽宁人民出版社出版,为破解长期聚讼未决的一些历史疑案提供了有力依据,成为研究太平天国早期史不可或缺的史料。老师在文书方面也有重大发现,如《天王御照》,以及干王洪仁玕、幼主洪天贵福被俘后的亲书自述等。老师因而成为1949年后在海外搜访太平天国文献用力最勤、贡献最大的一位学者。

老师在编纂文献史料上还做了其他工作。譬如,与同事合作编辑整理《太平天国文献史料集》,1982年由中国社会科学出版社出版,计33万字,辑录215件史料,包括新近在英国发现的一批太平天国文书。与罗尔纲先生共同主编《中国近代史资料丛刊续编·太平天国》,分太平天国文献、清方记载、外人记载三部分,2004年由广西师范大学出版社出版,计10册352万字,是20世纪60年代以来陆续刊布和未刊的新资料的集大成者。

老师对太平天国文献有独到研究,推出了多项重要研究成果。

1993年,40万言《太平天国的文献和历史——海外新文献刊布和文献史事研究》由社会科学文献出版社出版,著名学者、中国社会科学院院长胡绳题写书名。全书共附有文献图片108页。正文7章,第一章“绪论”专论太平天国文献的形成、湮没、搜辑、汇编出版;随后数章分别对“印书”和“文书”作了介绍、校读,并结合新文献进行相关史事考释。太平天国有一套自成体系的典章制度,头绪繁杂、研究难度大,但引人入胜。老师对太平天国印书制度及其演变作了深入研究,订正了一些误解或讹传。他指出,太平天国的同一种书籍有多种刊刻于不同年份的版本,内容粗看起来完全一样,但每以贴纸、挖补等方式在细微处作了修改,都与太平天国史事有关,隐含着重要信息。老师分析了运用目录、版本、校勘之学研究太平天国印书的独特性,认为“以版本、校勘而论,研究太平天国印书不是要发现‘善本’以校订真伪错讹,而是要发掘各种版本,比较、推究其异同,藉以发明史事”;同一种印书再刊时每有细微修改,这些修改隐含着政策、思想的变化,更是研究太平天国的重要史料,“异本越多,价值越大”。此说实为过人之见。该书还在学界首次详细考察了“旨准颁行诏书总目”制度,认为太平天国于1853年开始实行这一制度,规定只有列入“总目”、钤有“旨准”印的书才准传播阅读,否则问罪;该制度后来出现松懈和变例,1861年废弃。过去传回的太平天国文书有不少错简和编辑上的错误,该书通过校读作了校正,为研究者在利用上提供了便利。史事研究方面,该书论及洪秀全与美国传教士罗孝全(I.J.Roberts)的关系,太平天国的国际观念和对外关系,太平天国与上海小刀会起义者的关系,儒学在太平天国的命运,等等,把相关研究推向深入。总之,该书写得很厚实,新意扑面,颇显功力。

1998年,《稀见清世史料并考释》由武汉出版社出版。在“造反者文书”部分,老师对30件太平天国文书逐一加以考释。以《洪仁玕亲书供词》为例,20世纪50年代出版的《中国近代史资料丛刊·太平天国》业已转录,题名《洪仁玕自述》,但其中的错、讹、衍字多达50余处。老师一一予以订正,并考证出这篇供词写于南昌,时间为清同治三年(1864)九月二十九日。

2004年,《影印太平天国文献十二种》由中华书局出版,共编辑影印为前人影印集所无的八种印书、四种文书,具有很高的文物和史料价值。影印太平天国文献之所以必要,其原因有三:一是这些流落海外的文献既是史料,同时又是文物,影印具有保存文物和史料的双重意义;二是可以避免因辗转抄录造成排印时出现鲁鱼亥豕和衍、脱字之误;三是太平天国文献有着特定的形制和格式,反映了太平天国具体的制度和思想,倘若排印便无法展现其原貌,不利于研究。将这12种文献影印出版,也衔接了20世纪以来前辈学者大都将搜访所得予以影印的传统。英国图书馆中国收藏部主任吴芳思(Francis Wood)博士在该书前言中说:在英国图书馆,敦煌文书、《永乐大典》散存卷册为中西学者所重视,而太平天国文献则被低估;如果没有王庆成教授的学术经验,其中有些文献,特别是残缺的《天父圣旨》,或许永远不为人所知。该书在每种文献之首附有“题注”,逐一交代其收藏地点、形制和格式,并对其要旨、史料价值等作了若干说明或考订。鉴于所收文书都是手写,间有行、草字或勾画,多数“题注”还附录该文书的正体文字。第十种“军中档册”为护王陈坤书部属的手写名册、兵册,在被洋枪队头目戈登俘获后,页面有散失,次序有错乱。早年出版的排印本《太平天国资料》《太平天国文书汇编》均未能妥善解决这一问题。老师经反复磨勘校核,调整其页码,理清了头绪。

太平天国史研究至今已持续近一个世纪,是一门世界性学问,名家辈出,著述如林。20世纪五六十年代,太平天国与美国内战、法国大革命同为欧美历史专业博士论文的热门选题。在国内,以太平天国为主体的农民战争史研究曾因成绩巨大而被誉为史学界的“五朵金花”之一,圈内学者甚至一度将太平天国史研究冠名为“太学”。但曾几何时,该研究日趋寥落,门可罗雀。老师对此并不感到意外。他认为,搞了这么多年,研究队伍出现萎缩是不可避免的,问题不在于研究队伍的大小;该研究园地虽是一方熟地,但继续耕耘的余地和潜力仍然很大;耕耘熟地而要获得丰收,意味着必须“精耕细作”。老师在耄耋之年发表多篇重要论文,说明研究远未穷尽。他对后学寄予厚望,指出:“太平天国虽经几代人的研究,取得了重大成绩,但继续深入的余地仍很大。从科学研究发展的一般规律来说,许多问题还可以重新研究。有志者只要在充分利用史料、扩展研究视野和加强理论思维三方面下功夫,丰富的新课题、新成果就在眼前。”

老师特别强调提高理论思维能力。他分析说:“研究历史当然要依靠史料,但无论史料多么丰富,也不可能记载过去所发生的一切,更不用说有些重要问题的史料很贫乏了。以局部性的史料研究历史,需要充分发挥思考和分析的作用,给予历史以尽可能正确的解释。反过来说,也正因为记载过去的史料是不完整的,历史学家才有充分发挥自己的才能、驰骋于历史领域的宽阔余地。”老师强调,提出问题、回答问题可以说是一项研究、一篇论文的本质。在他看来,思考和分析应该贯穿于整个研究的过程。阅读史料,同时进行思考、形成问题;进一步积累史料,或许原问题的范围扩大了,或许原问题得到了解决,出现了新问题。这样,经过一定时间的阅读、研究,可能既发现了问题,同时又有了解决问题的答案;也可能业已发现问题,但解决问题的根据还不足,那就进一步去寻找根据。这样的过程,其成效的大小取决于研究者的思考分析功夫。所以,提出问题是研究过程的必要条件,也是研究过程必不可少的一个阶段,这不是积累史料所能自行实现的,需要充分发挥理论思维的作用。把积累史料和思考分析结合起来,只要用心,是受过研究训练的人都可以做到的。老师还指出:“研究者的基础、功力不同,马克思主义的水平不同,在研究工作中即使提出了问题,解释是否充分圆满,可能不尽相同。但无论如何,在研究中尽可能地发挥思考分析的能力,就一定会较多地提出问题,在不同程度上解决问题,这就活跃、丰富了这一领域的研究。”

老师精于太平天国史研究,同时还涉足其他研究领域,也多有建树。

前引《稀见清世史料并考释》计46万字,所收史料稀见,所作考释精湛。全书共收辑在海外搜访所得的清代史料190余篇(件),上至顺康,下迄同光,多为此前国内学者所未知未见的孤本秘籍,分经济、宗教、行政、中外关系、军事、造反者文书、社会七类编排。正文之前均附有考释文字,除从文献学角度对史料加以整理外,还揭示相关史实的背景、阐释史料所蕴含的意旨。内有数篇文字实际上是完整的专题研究论文,对上海开埠之初华商对外贸易情况的考察便是一例。

此外,老师相继在《燕京学报》发表《不列颠图书馆藏<谕示抄存>的年代和价值》《清代学政官制之变化》《清初巡按御史》《〈东华录〉点校本中的点校问题》等论文,都是新选题。其中,《清初巡按御史》刊《燕京学报》新11期,约4万字。

2003年,75岁的老师正式退休。此前一年,他已有所准备,以十余年前在日本访学获见的直隶青县、深州两种“村图”为基本资料,结合地方志,转而研究晚清华北农村。相继在《历史研究》《近代史研究》发表系列论文,如《晚清华北村落》《晚清华北村镇人口》《晚清华北的集市和集市圈》等,多有创见,获得好评。生命不息,治学不止,生命因而更加绚丽多彩。

三

除个人研究外,老师在学科建设、学术组织上也多有建树。

1978年,老师参与筹建北京太平天国历史研究会。1981年担任会长,组织学术讨论、交流,亲自主持编印《太平天国研究通讯》40多期;主编《太平天国学刊》5辑、《太平天国史译丛》3辑,均由中华书局出版,对研究起了推动作用。其中,《学刊》是国内权威性刊物,成为反映该领域研究动态的一个重要窗口。1987年,这两种刊物因经费问题被迫停刊,老师为此颇为无奈和怅然。

老师在中国近代史学科体系的建设上也有特殊贡献。1986年,经国务院批准,设立国家社会科学基金,成立全国哲学社会科学规划小组。老师兼任中国近代史学科小组组长,牵头制定该学科“七五”规划。鉴于过去在设计中国近代史课题时大都以政治史为主线(如太平天国、戊戌变法、义和团、辛亥革命),老师提出新思路,认为应重视研究近代的农村、城市、边疆、文化、华侨、近代化等。这一倡议得到包括近代史研究所李宗一副所长在内的众人的一致赞成。“七五”规划遂根据这一思路而设计,从而极大改变了中国近代史研究的传统格局,为中国近代史学科开辟了新天地。近代社会史研究、近代化研究等从此蔚然成风,列入规划的上海、天津、武汉、重庆四城市及冀鲁豫乡村等研究,后来都有很好的成果问世。

1977年末调到近代史研究所后,老师先在多个研究室担任学术行政工作,接着担任副所长三年、所长五年多。任所长之初,用近一个月时间与所内人员交谈,了解对本所长处与弱点的看法,然后形成中近期工作设想。老师同我谈到,近代史研究所过去以搞集体项目、写通史类书籍为主,如写中国近代史、中外关系史、帝国主义侵华史等,而在写书之前和写书过程中研究不足,对书稿的讨论、争论,大都是一些提法、用语问题,用所里老同志钱宏的话说,所讨论的大都是些“树在庙前”还是“庙在树后”的问题。因此,老师大力提倡专题研究,虽未触动原来的写书项目,但提倡要在专题研究的基础上写书,产生一些正面影响。老师担任所领导多年,从未以主编之名举全所之力做课题、写书。

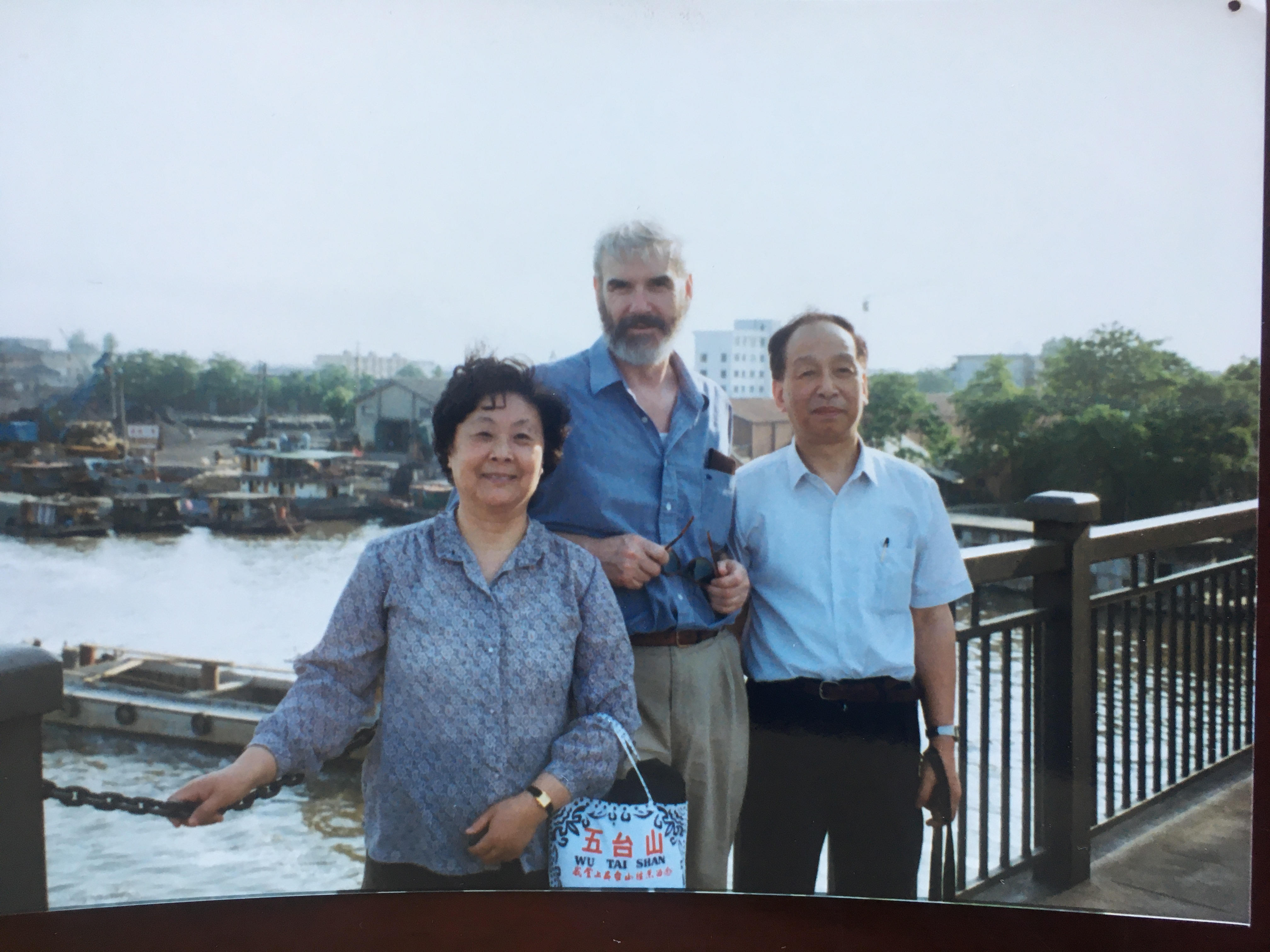

老师当过主编,个别属职务行为(主编会议论文集)。较有影响的是主编《中国近代史研究译丛》——那是老师于1986年与中国社会科学出版社商定,旨在了解借鉴国外研究成果。基于对西方学界的了解,他亲自选定书籍,并为多种中译本撰写“前言”,讲述该书在研究领域、研究方法等方面的参考借鉴意义。丛书相继推出魏斐德(Jr.F.E.Wakeman)《大门口的陌生人》、孔飞力《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》、费维恺(A.Feuerwerker)《中国早期工业化》等书,使国内更多的人借此了解到这些海外一流学者的研究成果。通过学术交流,老师与魏斐德、孔飞力等美国学者,以及英国柯文南教授、日本小岛晋治教授,结下很深友谊。

王庆成夫妇与孔飞力、韩书瑞合影

王庆成夫妇与史景迁合影

此外,老师还曾担任中国史学会秘书长、副会长,近代史研究所学术委员会主任等职。兹不赘述。

老师淡泊名利,襟怀坦荡,儒雅谦和。1983年,老师获鲁斯(Luce)基金会资助赴美国密西根州立大学访学,每月领1050美元。某次,发现校方给的支票金额是10500美元,便当即退回,请他们另开一张数字正确的支票。对方笑着问:给你钱,为什么不要?当时,其他中国访问学者通常两三人合住一室,老师考虑要顾些体面,一人租了校园里一套房子,所以使领馆每次来人,都在他的住处开会。回国前,校方举行招待会,对老师大加赞誉,称他是“留下了极好印象的中国民间大使”。

还可以举一例。国家清史纂修工程启动后,老师受邀在国家清史编纂委员会挂职,有限参与,不会太劳神,每月可领薪酬。老师担心名实不符,对不起所领的钱,故婉言谢绝。

无论治学还是管理,老师都很用心,但前者可以自我掌控,后者则要面对许多复杂因素。老师做人无城府,做事讲规矩,所以有时不免碰壁。当时,研究所的行政办事人员每年动用人员、车辆去外地采购水果,卖给所里人员。某次偶然谈及此事,办公室人员说:不这样,大家就吃不到水果了。老师说:北京市面上水果还不多吗?对方愕然。20世纪90年代初,为增加所内人员收入,在老师倡议下,集资购买15辆“夏利”轿车,准备开出租车公司创收。起初得到一致响应,不意随后的运作突然卡壳,新车趴在院子里任凭风吹雨打日晒。在出租车行业看好的情形下,被迫将车辆折价转让。改革失败,弄得老师有些狼狈。他后来说:其实此类事尽可由行政副所长管,我去过问,实在是自找苦吃。

当年在近代史研究所入党时,所党委委员、黄克诚大将的夫人唐棣华对老师有很高评价,引列宁的话,说他是“真正的人”。某友人赠给老师一幅字:“无瑕人格清于玉 不俗文章淡似仙”,诚哉斯言。

四

老师1986年起担任博士生导师,前后招收7名学生。我是大弟子,与老师接触的机会更多一些,感受更深一点。

王庆成与同事、学生合影(前排左起:夏春涛,虞和平,王庆成,朱从兵)

关于如何指导学生,老师曾借用严中平先生的话,诙谐地说:研究生可不好带,学位论文怎么指导啊?自己研究过的问题,不用学生再去做;自己没有研究过的问题,怎能指导学生?关于我的博士论文选题,老师提出两个题目让我选:太平天国宗教,晚清华北农村。我选了前者。在太平天国史研究遭遇瓶颈的情况下,该课题是个很好的突破口。老师的智慧使我得以“突围”,确定了我此后十余年的研究方向。1992年博士论文出版,老师写序。2006年《天国的陨落——太平天国宗教再研究》出版,老师再次写序,说了一些谬奖的话,其中写道:“从宗教方面研究太平天国,在过去相当长的时期中是困难的……我在七八十年代写过若干篇论文,讨论和研究太平天国的宗教,编入《太平天国的历史和思想》一书,但并没有对太平天国宗教做总体全面的研究。春涛的这部著作完成了弥补这一缺陷和遗憾的任务。”十年后,该书增订本被列入中国人民大学出版社的“当代中国人文大系”出版。饮水思源,没有老师指导,我不可能涉猎该研究,其中的因果、传承关系十分清晰。

读书期间,老师很忙,接触机会并不多。毕业后,我听从老师意见留所,与老师成了同事,后来又在同一个办公室,耳提面命机会增多。我奉命接受的第一项任务是参与编纂《中国近代史资料丛刊续编·太平天国》。国务院古籍整理规划出版领导小组指定老师主持该项目,老师邀请罗尔纲先生共同担任主编。后来,罗老及参与此事的几位先生相继辞世,而书的出版尚遥遥无期,主要遇到两大问题:一是为了避免亏损,原先谈好的出版社反悔;二是西文资料(《英国议会文书》节选和《西方关于太平天国的报道》一书)约80万字,由多人翻译,尚未译完,且迟迟无人接手。老师让我接着译完,并校订所有译稿。这项工作比较棘手,近乎收拾残局。剩余没译的,多为翻译难度大的文献。翻译历史文献除了具有相应的外语水平,还须熟悉相关史事、人物、典章制度(尤其是官制)、文献、历史地理等,而原有译稿在这些方面存在不少错讹。譬如,多处将清方奏折、太平天国文献回译,而不是查核、引用原始文献。再就是无人统稿,同一个外国人名或职衔、军舰等名称,译稿前后译名不一。补译、校订、统稿持续数年。在老师主持、赵云田研究员襄助下,收尾工作向前推进。出版也有了着落,师弟宾长初在广西师范大学出版社工作,慨然担任这套书的责任编辑。于是,立项20余年、几经波折,书稿最终得以面世,老师如释重负。在丛书“前言”中,老师写道:“夏春涛对西文记载的译稿作了十分繁重的编辑审订工作。在广西师范大学出版社决定出版此书以后,赵云田和夏春涛同我一起对书稿作了最后的编辑和校核。交付书稿后,夏春涛协同出版社处理了很多校订工作和联络事务。”老师还对我解释说,因为你最年轻,所以把你的名字排在“编辑组成员”最后一个,委屈你了。

老师对我很用心。1992年我发表在《历史研究》的论文系老师推荐,责任编辑是章鸣九老师。老师曾建议我转移研究方向,向我介绍《青县村图》。后来我到美国访学一年,即从事《晚清时期的华北农村》课题研究,合作导师为孔飞力教授。这次访学是老师促成的,为哈佛—燕京学社访问学者项目。老师为此给孔飞力教授写信,后者力挺,我遂于1994年成行,在哈佛访学一年。但后来工作调动,被迫缩短战线,华北农村研究只好搁置。

此外,经老师推荐,戴逸先生找我面谈,确定由我主持国家清史纂修工程《通纪·第六卷》的写作,2004年立项。那时我已工作调动,无法全力以赴,但丝毫不敢懈怠,所以搞得很累。关于我提交的写作提纲,评价不一。有种意见认为,提纲以太平天国为主体,清史线索不够突出。这引发关于清史纂修主体性的讨论。 我起初有点不以为然,直至老师指出提纲须作适当调整,要向清史靠拢,我当即听进去了。某次闲聊,我谈到,有关方面一再强调清史是国家工程,须代表国家水平、成为传世之作,感到压力很大。老师笑吟吟地问:那你说怎样才算是国家水平?淡淡一句话,使我走出困窘。40万字,我前后写了八年。某日,我们给刚从美国回来的老师、师母接风。老师见面就说:昨天,我们几个老头聚会,戴逸老师和我谈起你写的那一卷,表扬了你,说你写得不错。老师略作停顿,又说:以戴老师的资历,他很少夸人,我听了以后很高兴。后来我从郑起东研究员转赠的《清史编纂通讯》2013年第1期看到,戴逸先生在2012年年终总结会上说,《通纪》项目有3卷可以评定为“优秀”,包括我写的第六卷。后又辗转得知,戴先生还给《通纪》9卷逐一打分,我这一卷为86分。

师生关系有雅俗之分。在我看来,所谓“雅”,指既不失礼,又不俗套,能交心。我留所后,住在所内食堂旁一间八平方米的小屋。1994年1月12日下午,老师一阵风进屋,平静地说:刚开完会,院里来人,宣布免去我的所长职务。又说,1989年国内政治风波后,我从国外回来,给院里递了辞职报告。院里表示慰留,说你又没有犯错,把你免职,这在社科院没有先例。于是只好又干了几年。现在来看,我当初下的决心不够大。言罢,神情有点落寞。我一时语塞。师生相视无语,周围难得一片寂静。我能理解老师。他原本无意仕途,自然会为岁月蹉跎而怅然若失——多点自由,多点时间做学问、做自己想做的事,远离那些是非和利益之争,何乐而不为?

老师厌倦人事纠葛,绝少臧否人物;偶有论及,也是点到为止。对于官场贪腐之风、趋炎附势之辈,颇为鄙夷不屑,偶或点评一二。我从中感受到当下稀缺的那种血性和风骨。

卸职后,老师多了份从容淡定。每到岁末年初,我们师兄弟雷打不动地与老师、师母聚会,其乐融融。更多的是平素无拘束地交谈,老师的智慧常使我如坐春风。师生亲如一家。老师子女均在美定居,所以他与师母定期赴美团聚。作为大弟子,我必然多承担一些事。老两口一旦出国,照例会把住宅钥匙、房产证、工资卡、存折以及写明注意事项、存折密码、在美联系方式的纸条一并交我。我还每月到协和医院卫干门诊部替老师取药,挂内科、神经科、外科三个号;攒几个月后再去国际邮局寄药,每次都因药价超过限额而饶舌半天。北京刮大风,老师会用Email嘱咐我去看一下,窗户是否有损坏。有次,老师寓所门锁被撬,室内一片狼藉。我得知后赶紧报警,并电话告诉老师。老师受到惊吓。好在家中并无金银细软,虽有一些珍贵图书,但小偷不识货,也不感兴趣。穆益斌师弟随即为老师装了防盗门。

老师退休后,在美居住时间增多。每次他与师母回国,我们师兄弟照例机场接送,聚会畅叙。2010年秋的那次,年逾八旬的老师苦笑地说:这恐怕是最后一次回国,以后就终老异国他乡了。他和师母走亲访友,并特意回浙江老家盘桓数日,算是告别。师生自此远隔重洋,相见不易。某年夏,师兄弟数人相约一同赴美看望,老师大喜。可惜手续繁杂,未能成行。

我曾几次想给老师编文集。2006年春,为着手庆贺老师80华诞,我们几人商定编本文集。我为此拟好约稿名单、约稿函,并做了一些联系工作。老师知道后劝止,说国内资历比他深或资历相当的人大多没有这么做,搞得动静太大,不妥。我未能说服老师,只好作罢。后来又想给老师出论文集,我草拟了目录,穆益斌联系好了中华书局。但老师迟迟没有明确表态,遂不了了之。

2018年8月,旅居美国的老师病逝,享年91岁。我以近代史研究所党委书记身份审定“王庆成同志生平”,百感交集,无限怅惘。短短5年,我的两位恩师相继驾鹤西归,从此不再嘘寒问暖、替我遮风挡雨。老师,您在天上好吗?

经与北京师范大学出版社谈定,整理出版多卷本老师文集。我代签了出版合同,参与一些具体事务。目前编辑工作正在有序推进。我想,老爷子知道了,一定会很开心。

2019年11月

本文收入夏春涛所著《触摸历史》一书,2020年9月由浙江古籍出版社出版,澎湃新闻经授权转载。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司