- +1

为什么恩斯特·康托洛维茨值得写一本传记?

在1960年的一部名为《电梯》(Die Rolltreppe)的德国小说中,有一个人物是一位中世纪史学家。他是霍亨施陶芬皇帝腓特烈二世的传记作者,亦是环绕着斯特凡·格奥尔格的秘密小圈子的成员。在第一次世界大战期间,他随利曼·冯·赞德尔斯将军在安纳托利亚服役。这部小说的一个场景被安排在1928年一座优雅的罗马饭店“拉涅利”。普鲁士历史研究所的所长在主持一次晚餐,出席的成员包括一位博物馆馆长、一位著名实业家、一位知名历史学家。他们吃着烤斯堪比虾、火鸡胸肉配菜蓟、红菊苣沙拉(“尤其合时令”)、奶酪蛋奶酥(“餐厅的招牌”)、水果和咖啡,佐以一瓶巴罗洛葡萄酒、一瓶弗拉斯卡蒂白葡萄甜酒和一瓶阿斯蒂白葡萄汽酒。

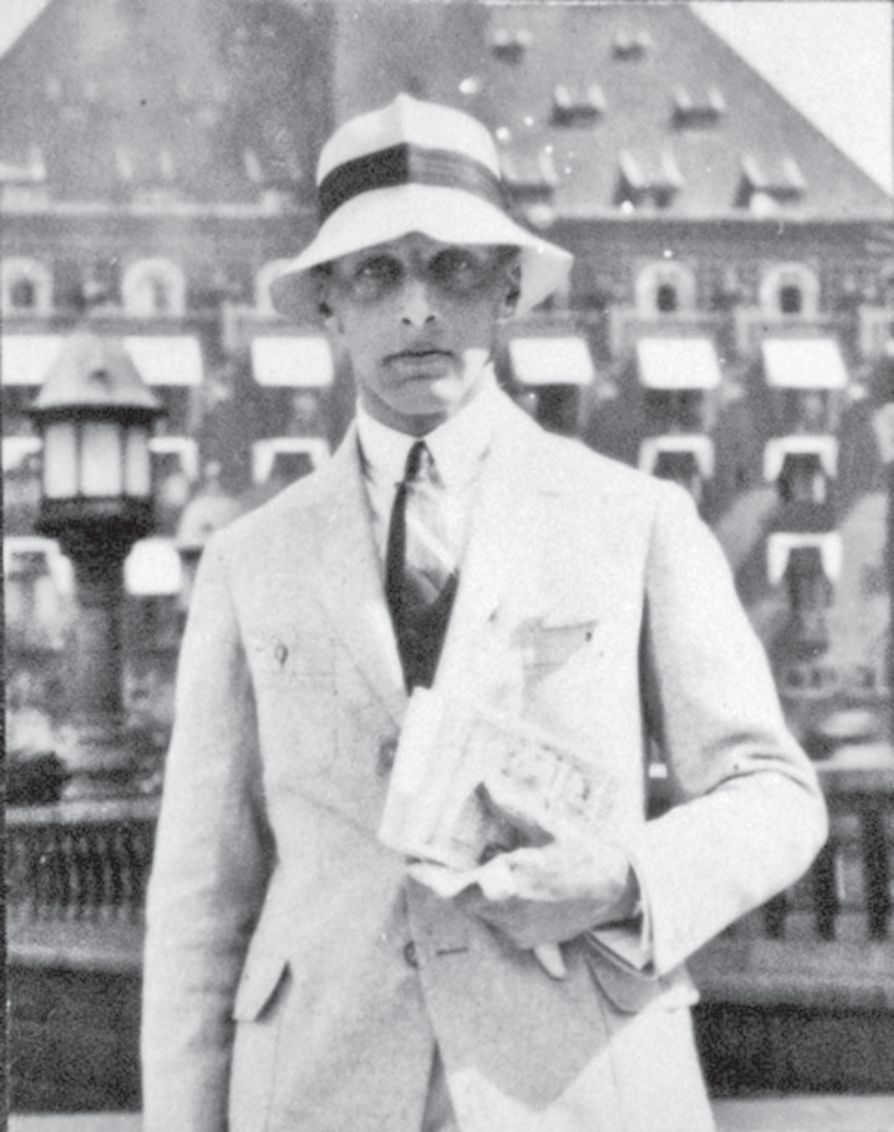

书中被称为“维特科夫斯基”的历史学家,显然就是恩斯特·康托洛维茨,1928年他在罗马生活,经常光顾这家餐厅,格外享受罗马“引人入胜的弗拉斯卡蒂白葡萄甜酒”。在这部小说的后面,“维特科夫斯基”出现的时候,穿“热带风格的白色西装、米色衬衫,系红丝绒领带”,而在同一时期拍摄的一张照片显示,康托洛维茨正是如此衣着,外加一顶白色的渔夫帽和一对白手套。

恩斯特·康托洛维茨在哥本哈根,1925年夏(勒纳档案)

在20世纪的历史学家中,很少有人像恩斯特·康托洛维茨(1895-1963)这样,值得基于其工作和生活,为其作一部全面的传记。在去世五十多年后,康托洛维茨依然是最有影响力的中世纪史学家之一,这个“之一”甚至可以拿掉。当然,其他人的工作可能有着同等的分量:说这话的时候我们的脑海中会浮现出亨利·皮雷纳、马克·布洛赫、R.W. 萨瑟恩、查尔斯·霍默·哈斯金斯以及约瑟夫·R.斯特雷耶的名字。他们的学术成就是开拓性的,而且他们的有些作品依然有读者,但没有哪一本像康托洛维茨的《国王的两个身体》这般依然畅销。自1957年面世以来,该书被普林斯顿大学出版社一印再印,并已译成德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、波兰语、斯洛文尼亚语和日语。稳定的销量和诸多译本反映了这一事实,即康托洛维茨的著作在好几个学科都有着非同寻常的反响:不仅是历史,还有艺术史、文学批评和政治思想。在该书出版五十年后,斯蒂芬·格林布拉特写道,这“依然是一部至关重要、博大精深、充满生命力的作品”。乔吉奥·阿甘本则称之为“无可置疑的杰作”,是“我们这个时代关于权力技术的伟大文本之一”。

虽然康托洛维茨的声誉,主要得于《国王的两个身体》,但凭其他作品,他亦可彰显令名。他的第一本书《腓特烈二世皇帝》,1927年出版于德国,是魏玛德国最受争议的历史著作之一。手握话语权的学院派攻击它,因它对霍亨施陶芬皇帝持有所谓的“神秘见解”,而其他人则看到了历史编纂学从实证主义中的解脱而予以欢迎。该书面世的时候并无脚注,导致许多人认为作者是向壁虚构;康托洛维茨于1931年出版“续篇”,为其写过的大部分内容提供引证,使得批评他的人陷入尴尬。虽然这本书已经被其他有关腓特烈二世的传记取代,但它依然是历史编纂学的丰碑,而对于学术研究来说,续篇依然必不可少。(“手头没有康托洛维茨,你不会想进入13世纪的意大利史。”)

然后是《基督君王颂》(Laudes Regiae),写作历时十年,直到1946年才出版。从主要的方法论而言,《腓特烈二世皇帝》的重要性在于文学资源的使用(诗歌、预言和颂词),《国王的两个身体》在于法律资源的使用,而《基督君王颂》则在于礼拜学资源的使用。如同康托洛维茨在前言中指出的,在此之前学者们只是“惬意地探讨中世纪思想文化史,而不曾翻开一本弥撒书”,他希望这一点不久变得不再可能。比起其他两本书,《基督君王颂》引起的关注要更少,但它依然重要,既因为它对王权史的重大贡献,也因为它在研究中世纪政治神学上的策略。最后不能忽视的是康托洛维茨的文章,其中许多是学术上的瑰宝(“椟玉”)。林恩·怀特曾为其中的一篇向他致谢:“这无疑是当代学术中最为非凡的功绩之一。我以认识你为傲!”

康托洛维茨的一项与众不同之处,在于其才思的广博。可以想象一下,把他的文集交给一群初学者看而隐去他的名字,叫他们识别作者的专业。有的可能会说他是个艺术史家,有的可能会说他是个对教会法有广泛了解的神学家,有的可能会依据他对派生词的迷恋而指认他为语言学者。最后他们可能会总结说,作者在教父学、拜占庭史、中世纪哲学、中世纪文学领域的知识很渊博,表明他是一个涉猎广泛的中世纪史学家。但是如果这时告诉他们,这个中世纪史学家从未上过一堂中世纪史的课,他们将会觉得不可思议。

尽管这么说,学者生涯很少是读来引人入胜的素材。“与你的书桌保持密切联系,你将赢得一个捐赠教席。”然而恩斯特·康托洛维茨的一生是个例外。出生于波森(现在的波兹南)一个从事利口酒生产的富裕犹太家庭,在他的早期生涯,康托洛维茨是一个狂热的德国民族主义者。在第一次世界大战中,他志愿为德国皇帝而战,因在西线的服役(在“凡尔登地狱”受伤),获得一枚铁十字勋章,因在安纳托利亚的表现,获得奥斯曼帝国铁新月勋章。战争末期,他在几个月之内三次拿起武器:在他出生的城市抵抗波兰人、在柏林抵抗斯巴达克同盟、在慕尼黑抵抗短命的苏维埃共和国“赤色分子”。据说,康托洛维茨在战后声称“我的右边只是一堵墙”;1922年他写道,德国政策应致力于摧毁法国。与他的政治见解紧密联系的,是他作为德国诗人-先知斯特凡·格奥尔格精英圈子成员的身份。作为当时公认的德国最伟大的在世诗人,格奥尔格是令人着迷的偶像。他信奉反理性主义、反现代主义、英雄崇拜以及对国家地下资源的忠诚(“秘密德意志”)。他着力于打造一个由聪俊的年轻人组成的同人小圈子:他们被期待用第三人称称呼他,倾听他的每句话,通过写作和示范来宣传他的理念,其目标在于将德国变成真理与纯洁之地。康托洛维茨是格奥尔格圈中最为突出的年轻人之一(另一个是克劳斯·冯·施陶芬贝格,后来向希特勒行刺),腓特烈二世传记的写作,正是得于“大师”(Meister)的鼓励。

1933年11月,身为正教授的康托洛维茨在法兰克福大学的讲台上,当着爆满的听众,勇敢地反对掌权的纳粹。(这大概是唯一的一次德国教授公然顶撞政权。)由于受到纳粹学生的联合抵制,他无法继续教学,被迫“退休”,成为一名私人学者。1938年,他差点没躲过“水晶之夜”,先逃亡到英国,后至美国。1939年秋,他在伯克利获得一份为期一年的教职,而后通过进一步的临时任命而续任,直到1945年终于成为正教授。他本乐于在伯克利度过余生,但大学的效忠誓言争端使他未能如愿。康托洛维茨——当然从不是一个共产主义者——旋即成为反对宣誓的全体教员的领导者,一直坚决拒绝签字。1950年8月他被解雇,然后“从梯子上跌到”普林斯顿高等研究院。在那里,他追求他的学术志趣,同时与诸多当时最有名的知识分子保持友谊。

康托洛维茨有着迷人的个性。他文雅而机智(有时会使点坏),知道怎样衣着光鲜,对葡萄酒的品鉴很内行,厨艺也是一绝。他在夜晚精力旺盛,厌恶别人在上午十点之前给他打电话。从1934年直到逝世,他最亲密的朋友是牛津大学的莫里斯·包腊,后者被公认为牛津最为机智的人。两人在1930年代中期曾共游欧洲,并在1950年代一起在雅典消夏。其他的朋友则包括魏玛德国的知识分子和普林斯顿高等研究院的知名人士。在伯克利的时候,康托洛维茨便是个高妙的演讲者、有名的老师。在校园里可以看到一群学生簇拥着他,然后把他交到另一群学生中间,由他们继续护送。他有女友和男友。在土耳其,因为和司令官的情妇有染,他被调离德国第五军。1920年代初,他先后和一个好友的妻子以及格奥尔格圈中的一位年轻贵族子弟发生情事。在和那位年轻贵族的同父异母姐姐短暂处过一段时间后,他和包腊成为恋人。在美国,他和他的一位侄女保持着长期的亲密关系。

关于康托洛维茨,迄今尚未有差强人意的传记。其中的一个原因是作传者需要德语和英语都很流利,熟悉两种语言各自的情境。此外,用两种语言写就的大量文献是个拦路虎。康托洛维茨常说他“懒于提笔”,然而就已知的情况而言,他给别人写的信大约有一千五百封。(我找到了两百封,有的是原件,有的是复印件,都是别人捐献给我的。在书中提到的时候,我将称之为“勒纳档案”。)此外,还有大约五百封别人写给他的信。康托洛维茨在遗嘱中指示执行人“将[他的]所有通信集中起来付之一炬”,但这一指令被有意无视。有权检阅他所持信件的近亲销毁了其中的两部分,一部分是他一度的情人露西·冯·旺根海姆写的,一部分是莫里斯·包腊写的。但他的另一密友莱昂纳多·奥勒思吉的遗孀,被允许取回丈夫的诸多信件,使得我们现在几乎可以知道他们之间完整的交流。同样地,他的研究生罗伯特·本森,保留了写给康托洛维茨的信的复写纸和收到的信,使得另一部分的存在成为可能。而尤其重要的是,康托洛维茨本人保存了大量来信,大部分具有官方性质,近来可通过纽约利奥·贝克研究所的数字档案查阅。

无论以何种标准衡量,文献还不止于此。在贝克研究所(同样是数字形式)还有康托洛维茨未发表的学术著述、对已发表文章的手写的补遗,以及许多给伯克利的本科生上课时留下的完整讲义。由于他的人格魅力,他经常出现在别人的信件和回忆录中。文献如此密集,以至于可以确定无疑地告知我们,1957年9月27日中午康托洛维茨点了哪些菜(当时他在费城住院),包括汤、牛腩配辣根酱、土豆泥、黑面包抹黄油、水果和奶油咖啡。(病人略过了花椰菜和烤南瓜。)1938年,在就慕尼黑危机进行一系列通信后,康托洛维茨在给包腊的信中打趣道,他们“未来的传记作者”会在文献上对他们心存感激。现在看来,这不再那么有趣了。

不用说,文献的无尽将允许我们完全进入对象的心智。就康托洛维茨的情况而言,一个基本的问题是他的转变:此前他是一部高度修辞、没有脚注、饱含政治情感的传记的作者,他的写作面对广大读者,但之后他成了一部政治神学著作的作者,分析有条理而无温度(“事实和理性的寒冷探照灯”),由脚注加以夯实,预设的读者是少数学者。同样,他为什么从兴登堡右派转为肯尼迪左派?我们可以对他如何一步步走来予以纪实性描述,但要解释他的动机,则是有风险的。本书依照相当严格的年代学,为了弄清楚传主的发展,既提到延续性,也提到改变。至于动机,我竭尽所能。

人们会问我是不是康托洛维茨的学生,但我不是。1961年4月,当时我在普林斯顿念研一,学习中世纪史。我的教授约瑟夫·斯特雷耶主持了一个系里的鸡尾酒会,研究生也受到邀请。很难说我觉得我融入其中:那时我才二十一岁出头。当我和斯特雷耶交谈不久,系里知名的法国史学家R.R.帕尔默加入进来。法国史研究学会的一次会议不久将在普林斯顿举行,两人开始讨论起这次会议的计划。虽然我帮不上忙,但他们似乎并不介意我在场。

这时另外一位客人进入房间,朝斯特雷耶和帕尔默阔步走来。我不知道他是谁,但看他的风度便知是位“大人物”。我从未见过如斯人物。他的衣着剪裁精当,让人想起萨维尔街或者博·布鲁梅尔。我从未听过如此印象深刻的谈吐,那奇异的抑扬顿挫,传达着这样一个信息:“无人像我这样说话。”由于斯特雷耶和帕尔默的衣装谈吐都很单调乏味,这个人站在他们旁边,看起来就像来自另一个世界。然而这三人相处愉快,知道如何打趣对方的习惯。这个后来者希望知道他的一位弟子在即将召开的会议上被安排在什么时间发言,因为他想届时出现在那里。当帕尔默告知该学生被排在上午的会议,后来者告诫这绝不可能,因为就像其他两位深知的,他的生活箴言是,理智清明之人在天明时才就寝。帕尔默和斯特雷耶一本正经地提出夜猫子必须遭罪。在一阵笑声迸发之后——结果怎么样我不记得了——我们便散开了,一如人们在鸡尾酒会上做的。至于我,我找到一位高年级的研究生,想打听这位大人物是谁。回答是“恩斯特·康托洛维茨”。

这次偶遇标志着一个开端。在阅读《国王的两个身体》并得知他是围绕着诗人斯特凡·格奥尔格的奇异圈子的成员后,我对他更为着迷。后来我在他的房子里待过一两个小时,这进一步增加了他的魅力。康托洛维茨于1963年9月逝世时,我才开始知道拉尔夫·基西,也就是那次斯特雷耶酒会上谈到的弟子。拉尔夫是康托洛维茨遗嘱上指定的两个遗著保管人之一,他当时在普林斯顿高等研究院休假,因而得以在场。在稍早一些时候,斯特雷耶将我写的一篇论文转给康托洛维茨,让他帮着看一看,所以我便问拉尔夫是否曾在康托洛维茨的所有物中留意到这篇东西。(我很好奇他有没有写下什么意见。)他没有发现,但他有一把房子的钥匙,因此我可以跟他一起去找找。我并没有找到论文,但得到了补偿。在我们离开前,我们喝掉了康托洛维茨的一瓶莱茵白葡萄酒;拉尔夫继承了那个著名的酒窖,将不再保藏的酒都打开了。

1988年,恩斯特·康托洛维茨的工作和生活成了我的一项雄心勃勃的研究项目。在那年秋天,我受邀参加一个关于“1933年后流亡美国的德语历史学家”的研讨会,这次会议标志着华盛顿德国历史研究所的揭幕。因为分派给我的任务是讲杰出的中世纪史学家,我决定选择康托洛维茨。巧合的是,那一学年我是普林斯顿高等研究院的成员,因而能够和当地诸多熟悉康托洛维茨的高士晤谈。任务便这么完成了。在作完华盛顿的演讲后,我决心收集“朝向一部传记”所需的资料。大约在那时,我心里开始把康托洛维茨称作“埃卡”(EKa)——来自他的姓名的首字母,发音与“嘿,妈”押韵——因为他的朋友们便是被要求这么喊他,在这里我遵从这一惯例。有人可能会说我在这部传记上花了二十五年,这不完全对,因为我是从四年前才开始动手写。但因为埃卡“结合了思想的深邃与精神的宏富”——我从他的友人费利克斯·法兰克福特那里借用这一短语——长久的投入从未停止给予回报。

(本文为罗伯特·E.勒纳著《天使时间:康托洛维茨传》导言,宋宁刚译,新民说·广西师范大学出版社,2020年11月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司