- +1

圆桌|藏经洞发现120周年,看敦煌学研究的海纳百川

120年前被无意发现的敦煌藏经洞,被认为是人类文化史上的重大发现之一,并很快进入了国际学术的视野,持续成为国际显学。由于藏经洞文献文物随后被盗与大量流失或遗失,敦煌也被陈寅恪先生称之为“吾国学术之伤心史”。

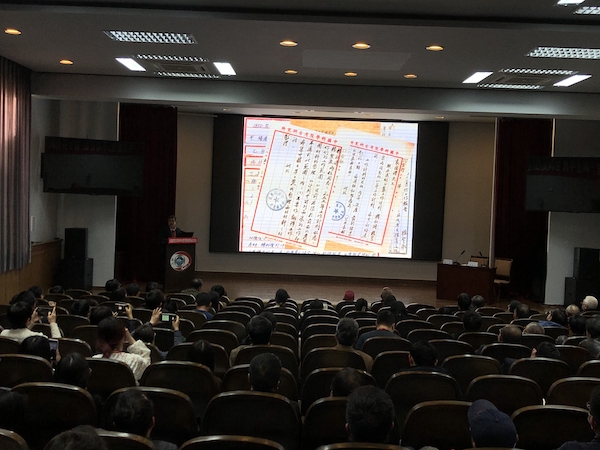

澎湃新闻获悉,在昨天落幕的由敦煌研究院与中国敦煌吐鲁番学会共同主办的 "2020 敦煌论坛 : 纪念藏经洞发现 120 周年学术研讨会暨中国敦煌吐鲁番学会会员代表大会 ”上,150多位资深敦煌学专家学者,通过聚焦敦煌藏经洞及其出土文物研究、流失海外敦煌藏经洞文物数字化回归模式研究、丝绸之路多宗教多民族文明交融与文化互鉴研究、丝绸之路艺术与考古研究等议题,展开了专题发言和研讨。

随着多领域层出不穷的研究成果被推出,中国敦煌学研究已占据了国际话语权和主导权。北京大学历史学系暨中国古代史研究中心教授荣新江在总结发言中表示, 敦煌文化真实反映了中华文明海纳百川、开放包容的广阔胸襟,敦煌学研究从一开始就是海纳百川, 把其他相关的研究, 随着丝绸之路研究的热潮,以后可以串联在一起进行深度研究。澎湃新闻特整理选刊部分发言。

敦煌研究院院长赵声良认为,进入21世纪,以“敦煌学”为中心的史学、宗教学、古代文学、语言学、艺术学、科技史等学科得到了极大发展。同时,对敦煌石窟研究的深入,也不断地推动如绘画、雕塑、建筑、书法、音乐、舞蹈乃至服装设计等现代艺术创作领域的发展。

敦煌研究院旧址

"2020 敦煌论坛 : 纪念藏经洞发现 120 周年学术研讨会”闭幕式

敦煌研究院藏经洞对面的石碑所刻:敦煌者,吾国学术之伤心史

在昨天的 "2020 敦煌论坛 : 纪念藏经洞发现 120 周年学术研讨会暨中国敦煌吐鲁番学会会员代表大会”的总结发言中,北京大学历史学系暨中国古代史研究中心教授荣新江说,“文献和文物是敦煌学成为一门学科与学问的主要因素,时至今日,敦煌遗书也仍然是敦煌学的主要研究对象之一, 敦煌藏经洞的发现是值得纪念的重大文化事件,在敦煌藏经洞发现120周年之际召开学术研讨会。 必将进一步推进对敦煌学与敦煌艺术的深入研究。这次如此大规模的学术会议也是因为中国的疫情得到了有效控制,尤其是敦煌在这次疫情中一直是一方净土,保证了会议圆满成功,本次学术研讨会的主题是纪念与学术研究,除了对敦煌文书、文物研究,也包括对敦煌藏经洞织物、纹饰等物质文化方面的研究,以及美术史的研究。 除了一些具体的图像的研究之外,会议集中讨论了争论较多的归义军晚期沙洲时期的西夏早期洞窟年代问题,各家观点虽然不同,但在争论中推进了研究。 我还有一个感受,就是这次会议,中青年学者已经成为敦煌研究,特别是敦煌石窟美术研究的主力, 而且中青年学者畅所欲言,相互发问,创造出良好的学术氛围。 敦煌文化真实反映了中华文明海纳百川、开放包容的广阔胸襟,敦煌学研究从一开始就是海纳百川, 把其他相关的研究,无论是专辑方面还是其他地域方面都吸引到本次敦煌论坛当中。 现在随着丝绸之路研究的热潮,这些可以串联在一起进行研究。”

以下为“澎湃新闻|古代艺术”(www.thepaper.cn)整理选刊的部分发言摘要。

敦煌文物的数字化

敦煌研究院副院长罗华庆在《数字敦煌:藏经洞文物数字化项目——流失海外敦煌文物数字化回归》为题的发言中说:“经过前贤的不懈努力,藏经洞流散文物在上世纪末通过出版的方式使大部分文物资料得以刊布。但对于国外的一些集成机构,由于多方面的原因,工作进展较为缓慢。根据国家的战略要求,更好地实现敦煌文化艺术资源在全球范围内的数字化共享,敦煌研究院计划在‘数字敦煌:敦煌壁画数据库’的基础上,拓展数字化资料领域,通过数字化、信息化等高技术手段,开展‘数字敦煌藏经洞文物数字化项目—一流失海外敦煌文物数字化回归’,推动流散海外的敦煌文物的数字化回归,引导支持各国学者更好的研究敦煌文物,讲好敦煌故事。”

敦煌研究院方面表示,该院加强国内外合作交流,在敦煌学信息资源网中搭建“敦煌藏经洞出土文献目录”和“藏经洞文献研究目录”专题模块,通过网络将院藏敦煌学术资源全球共享。今年将派专家组分赴英国、法国和俄罗斯相关机构商讨所藏文物数字化可行方案。

流失海外的敦煌藏经洞出土巨幅《释迦牟尼灵鹫山说法图》局部

敦煌研究院数字化研究所吴健在《莫高窟藏经洞流失海外文物数字化技术问题探讨》发言中说,1900年6月22日,敦煌藏经洞发现约5万余文物。目前,大部分藏经洞的文物流失海外,分散在世界多个国家。近年来,通过国际敦煌项目(IDP)、国外文博机构捐赠,国家社科基金重大项目“敦煌遗书数据库建设”以及高校科研院所开发的“敦煌文献库”、“敦煌文献数字图书馆”等不同规模的数据库,完成了部分敦煌藏经洞文物基本信息录入,但是缺乏数字化技术的全面支持,未采集文物的体量、形状、质感、肌理、精度等完整数据,并未建立系统的数字资源管理平台,导致数字资源的管理效率和共享程度较低。

敦煌文物数字化后的“云游敦煌”项目

敦煌研究院文献研究所马德在《海外敦煌文物数字化回归的可行性》表示,敦煌藏经洞遗书和文物问世已经整整120年了,各方面都曾为文物回归提了些建议,并做过一些尝试。去年中央领导专门强调(敦煌)研究院要“推动流散海外的敦煌遗书等文物的数字化回归,实现敦煌文化艺术资源在全球范围内的数字化共享。”敦煌研究院主持的2012年国家社科基金重大招标项目“敦煌遗书数据库建设”正是在认准这两个方面的价值意义,并以此作为目标而付诸实施;本项目侧重于敦煌藏经洞出土的汉、藏遗书文献,包括写经和社会文书,主要分基本信息、遗书高清图片、录文和研究文献信息,以及敦煌遗书数据库建设理论研究五大部分内容;目前已经建成了敦煌遗书数据库平台,主要完成了甘肃省内所藏品的全部数据,及省外、国外藏品的基本信息和研究文献信息的大部分数据。通过八年多的工作,已经积累了一定的经验,奠定了良好的基础。

按照习总书记的指示,在本项目现有的基础上,增加除敦煌遗书外的敦煌文物,主要是艺术品,包括绢画(含麻布等织物画)、纸画、雕版印画和刺绣等工艺品四大类和其他民族文字文献,以及相应的研究文献,即可以在现有的数据库平台和数据的基础上建成完整的全球敦煌文物数据库。另外,还有两大项工作:一是全球各地的敦煌类数据库进行统筹统编梳理,二是出版全球所有敦煌文物的彩色高清图录和相关的工具书、分类研究成果等。同时继续加强数据库建设、数字化回归、资源共享等一系列的重大理论问题和技术问题的探索和研究,完善敦煌文物的数字化回归,为敦煌学术研究提供完备、系统的敦煌文物资料和全面、详细的研究文献信息,实现敦煌文化艺术资源在全球范围内的数字化共享,使敦煌文物的保护、研究、弘扬和传承事业不断得到进步和发展。

敦煌动画剧《神鹿与告密者》中的九色鹿

敦煌研究院张先堂、敦煌研究院陈列中心盛岩海在《“国际敦煌项目”(DP)在敦煌》介绍了敦煌研究院参与IDP的进展情况:2006年与英图签订《关于国际敦煌项目的合作备忘录》,14年来开展了多方面的工作,如设立IDP工作室与培养人才。2007年,在英图帮助下建立了IDP工作室,获得了一套数字拍摄设备,配备了专业的工作人员,派遣2人4次赴英图接受培训,掌握了文献数字拍摄、4D软件使用等技术。敦煌文献数字化。2007-2013年开展第一期合作,完成了院藏381件汉文、179件藏文文献数字化扫描,并将2000余幅数字图片上传IDP网站。2014年至今第二期合作,完成院外10余家机构馆藏敦煌藏经洞出土汉藏写本635件数字化,数字化图片47500幅。为学术界提供研究资料。利用敦煌文献数字图片,计划出版全彩图版的《甘肃藏敦煌藏文文献》30册,已出版26册,其余将于年底前完成出版。

敦煌莫高窟文物

敦煌文物、文献与图像研究

敦煌研究院考古研究所张小刚的《敦煌壁画中的昆仑奴图像研究》中介绍,“昆仑”一词,在中国古代除指昆仑山外还指黑色的东西。唐人沿用此义将黑色皮肤的人统称为昆仑人。这些黑人大多来自南洋诸岛和非洲地区,所以昆仑是一个泛称,非专指某一地区或国家。这些人大多数是被贩运到唐朝的,至中土后,或精习乐舞,供人娱乐,或为奴仆,供主人役使,所以时人称其为昆仑奴。在唐朝时黑人奴仆和黑人艺人很多,长安是当时的国际化大都市,各种肤色的人满街走,当时流传“昆仑奴,新罗婢”的说法。考古发现的昆仑奴俑多赤裸上身,下着羊皮短裤。敦煌壁画中也绘有大量昆仑奴的图像,出现在维摩诘经变问疾品的各国王子图以及文殊菩萨及其眷属赴会图或普贤菩萨及其眷属赴会图等等画面中。这些图像是中外文化交流形象的例证。

陕西师范大学人文社会科学高等研究院历史文化学院沙武田所作的《新型统治阶层功德主对善变新图样的追求:西夏瓜州佛教洞窟营建的时代特性》表示,瓜州是西夏统治的重要地区,也是西夏佛教的重镇,榆林窟和东千佛洞的西夏洞窟及其精美的壁画,虽然数量有限,但却是西夏佛教艺术的代表,能够体现多元艺术互动交融的西夏艺术精神,也是具有汉藏艺术灵魂的西夏艺术精品。通过梳理瓜州洞窟营建的历史,可以看到瓜州地区西夏洞窟的营建功德主们,他们作为西夏新政权的统治阶层党项人,结合洞窟壁画强调新样及新样的善变特性,可以认为这些西夏的统治者党项功德主们,把瓜州的佛教洞窟营建作为他们与中央政府在佛教信仰方面保持高度一致的基本宗旨和核心思想的体现,瓜州成为这些新型的地方统治阶层功德主们展示真正具有西夏时代特性的佛教艺术的场所。

袁复礼(左)与斯文·赫定(中)

北京大学历史学系朱玉麒在《袁复礼对中国西北科学考查团文物文献的整理与研究》介绍,1927-1935年的“中国西北科学考查团”是中国学者第一次参与西北地区科学考察的学术团体,在中国现代科学发展史上意义深远。参与考察的袁复礼(1893-1987)是杰出的地学家,后期担任中方代理团长,也是在西北连续考察时间最长、获得采集品最多的工作者。考察归来后,对于西北科考团时期的采集品整理与研究工作,由于遭遇频仍的战乱和各种政治运动,始终未能完成,因此也不为外界所知。本文根据袁复礼先生后人捐赠给新疆师范大学黄文弼中心的文物、文献资料,结合西北科考团其他相关史料,对袁复礼先生考察归来后的整理与研究工作进行了探析。文章主要分为两个部分:一是将袁复礼先生的工作按照时间顺序,分成若干阶段(1933-1937、1937-1949、19491958、1959-1976、1977-1987)进行了系统梳理。二是总结袁复礼先生在西北科学考查团文物文献方面的贡献,主要表现在采集品的编目与分工合作研究,地理与地质图的测绘,行程纪的撰写,摄影资料的建档等。这些阶段性的工作与相关文献的保存,为西北科考团学术史的研究,提供了丰富的史料。

北京大学历史学系朱玉麒发言现场

甘肃省博物馆李永平《甘肃、青海新发现三座武周时期唐墓及出土文物初识》,2019年年末,国家文物局通报了甘肃、青海新发现三座武周时期大型唐墓的发掘情况。青海两座唐墓墓主人与吐蕃王室有密切关系,或者是王室嫡亲。甘肃天祝墓主人为吐谷浑慕容家族成员,墓茔在吐谷浑“可汗陵”陵园内。三座墓出土大量的金银器、纺织品、木器等,并有壁画、棺板画、墓志和写古藏文的器物出土,具有重要的历史和艺术价值。三座墓出土文物有其独具的青藏高原地域特色,并受到中原文化、北方少数民族文化、西域风格的影响,或者有些就来自于中原或者西域,反映了隋唐时期“青海道”的繁荣。

甘肃天祝墓文物

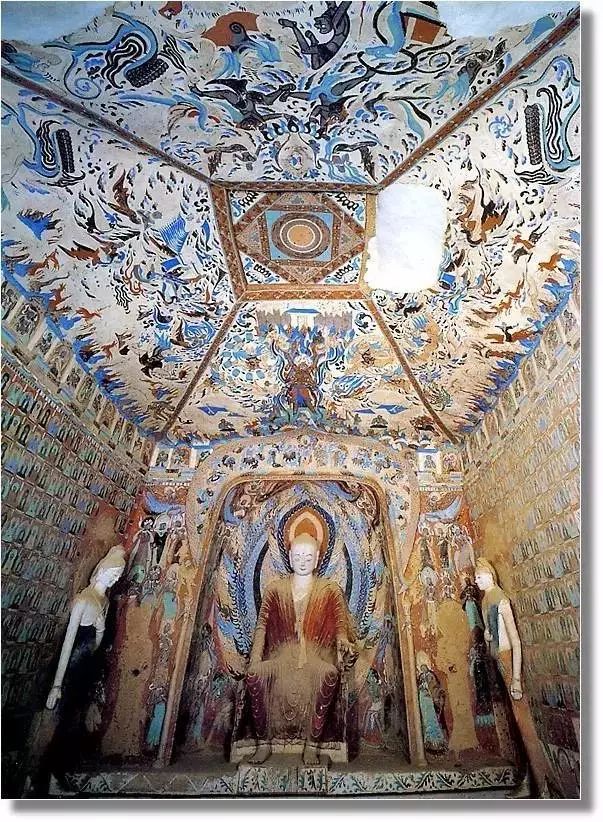

南京师范大学副教授张春佳《敦煌莫高窟唐前期装饰研究》中表示,敦煌莫高窟唐代前期装饰纹样历经北凉到隋的发展,到初唐时期呈现出日益富丽的唐代风格,及至盛唐,各类装饰纹样基本都达到了空前的繁盛状态。文章的研究主要针对初唐和盛唐洞窟中出现的各类植物装饰纹样,它们按照造型特点大致可以分为团形、线形和混合形。团形纹样在北朝只表现为简单的俯视莲花,到了初唐时期开始全面复合各类植物纹样,并且于盛唐时期达到繁盛复杂的巅峰线性纹样在北朝时期以各类忍冬纹为代表,到了初唐表现为不同风格的石榴和葡萄卷草纹,后期带入茶花与混合各类花果的百花草纹样。混合形纹样在本研究中特指以团花和半团花为组成元素的边饰。这些装饰纹样的在初唐和盛唐时期的发展状态虽然是洞窟艺术创作的局部案例,但同时也可以以小见大,来深入探究其背后的指导思想一一也就是唐代艺术发展具有怎样的思想脉络贯穿始终,这样的观念的变迁带动唐代装饰艺术发生着时代性的迁演流变。

僧人求法、国外文献与其他研究

前往印度的中国僧人,除了瞻仰胜迹之外,如何服务于当时的中国,是求法僧人的主要目的。获得梵文经典,学习熟悉梵文,了解印度佛寺制度,弄清佛学理论等等,都对中国的佛教发展有益。特别是经过求法僧人的努力,佛教传入中国的状况,一改以往的被动接受局面,为佛教中国化做出很重要的贡献。

四川省博物院侯世新在《蜀道与丝路——佛教传入我国中原线路再考证》认为,巴蜀地处长江上游,是连接海上丝绸之路和陆上丝绸之路的中转站、西南丝绸之路的起点。大量考古资料证明,早在先秦之际,古蜀人沿着“蜀毒身道”就与域外文明有着密切的经济、文化交流。南北朝时期始于“益州”(成都)的“吐谷浑道”使因战乱险些被中断的丝绸之路再次畅通。故“蜀道”做为丝绸之路重要的组成部分,在不同历史时期为丝绸之路的启蒙、发展、畅通和繁荣做出了积极的重要贡献。佛教在阿育王时期向周边迅速传播,由于地域优势,东汉时期的巴蜀在升仙意识的主导下,民间很快接受了佛教思想并在人们丧葬习俗中传播,出土的与佛教思想内容相关的文物、图像再次证明:沿滇、缅、川至印度的古蜀道不仅将“蜀布”、“邛杖”在汉之前运往“大夏国”,同时,印度的佛教思想在吸纳了希腊、罗马雕塑艺术基础上的犍陀罗佛教艺术,也随这条商道传入蜀地。西晋僧人经“蜀川胖炣道”赴印度求法,透露出佛教与西南丝绸之路的密切关联。巴蜀佛教在其发展、传播过程中,与丝绸之路沿线国家和区域保持着绵延的交流互动,成都万佛寺做为南朝佛造像代表,其“褒衣博带”彰显了佛教中国本土化程度。故印度佛教其传播线路即有从西域沿陆路丝绸之路传入,更有从西南丝绸之路传入我国。

敦煌莫高窟第249窟

敦煌研究院文献研究所王志鹏在《从敦煌〈韩擒虎话本〉看我国古代小说的发展与嬗变》介绍,敦煌变文中有不少是以历史人物为中心而演绎故事,展开情节,如《伍子胥变文》《孟姜女变文》《王昭君变文》《汉将王陵变》《捉季布传文一卷》《李陵变文》《韩擒虎话本》《叶净能诗》等,其中敦煌S.2144卷的《韩擒虎话本》对后世小说发生了深远影响,堪称我国古代小说史上英雄人物演义之祖。目前已有不少学者对《韩擒虎话本》的话本小说特征、韩擒虎英雄形象的塑造等方面进行了多方面的探讨,并取得不少重要研究成果。但迄今较少有人注意《韩擒虎话本》在整体结构上对后代小说的重要影响,或对此仅仅提出了一些粗略的看法,尚有未尽之处。有鉴于此,笔者拟在前人研究的基础上,对此进行较为全面、具体的考察,认为《韩擒虎话本》的整体结构具有后世章回小说前后呼应的特征并有佛教因果观念的影响。

“秀骨清像”“褒衣博带” 西魏 敦煌莫高窟第285窟

兰州财经大学高启安《玉米传入中国确切时间发微以〈肃镇华夷志〉的一条材料为线索》,玉米之名物,最早出现在明代中后叶的方志史料当中。出现描述明确为玉米的史料来源,有明代嘉靖、万历时人田艺蘅所著《留青日札》、李时珍的《本草纲目》以及刊于嘉靖三十九年(1560年)的《平凉府志》中。初修于嘉靖二十年到二十三年间(1542-1544)、刊刻于万历四十四年(1617)的《肃镇华夷志》,其中“回回大麦:肃州昔无。近年西夷带种,方树之,亦不多。形大而圆,白色而黄,茎穗异于他麦,又名‘西天麦’”的记载,应该是明确传来大致时间、由何人传入的最早记载。其他地区较早出现玉米种植的记载,很可能与“西夷”入贡“方物”和明政府流放“西夷”人有关。

玉米

雨中耕作 盛唐 敦煌莫高窟第23窟

兰州大学敦煌学研究所王冀青在《伯希和为英藏斯坦因所获敦煌汉文文献编目始末》中介绍,英国考古学家斯坦因、法国汉学家伯希和分别于1907年5-6月、1909年3-5月在敦煌莫高窟考古,将藏经洞文物劫往欧洲。斯坦因返回欧洲后,于1909—1910年给英国汉学家白克好司、禧在明、庄延龄等人写信,邀请他们协助考释英藏敦煌汉文文献,终无结果。庄延龄给斯坦因写回信时,建议由伯希和为英藏敦煌汉文文献编目。斯坦因于1910年1月14-16日逗留巴黎时,第一次见到刚返回法国的伯希和,邀请他为英藏敦煌汉文文献编制目录。1910年5月7日,伯希和从巴黎给斯坦因写信,正式表示愿意为英藏敦煌汉文写本编目。

1910年6—7月,伯希和访问大英博物院,对英藏敦煌汉文文献进行了全面的调查。在斯坦因的请求下,伯希和为英藏敦煌汉文写本写了一份鉴定书。伯希和在鉴定完英藏敦煌汉文文献后,要求承担全部英藏敦煌汉文写本的编目工作。随后,大英博物院于1911年1月将第一批装有敦煌汉文写本的两只箱子寄给伯希和。但不久后,法兰西学院于1911年2月为伯希和特设中亚语言学、历史学和考古学讲座教授。此后,教学任务繁重的伯希和不得不放缓为英藏获敦煌汉文文献编目的工作。

1913年,日本汉学家狩野直喜、泷精一赴大英博物院调査英藏敦煌汉文文献,暗示可为英藏敦煌文献编目。1913年6月4日,大英博物院院长肯雍给斯坦因写信,以伯希和编目工作进展缓慢为由,建议由狩野直喜取而代之。斯坦因对此建议非常生气,于1913年6月28日给大英博物院写信质问说:“肯雍先生在信中提到,有一个日本人想要做编目工作。这个日本人是狩野先生吗?是谁鼓励他向一项已经说好了的任务提供他自己的服务呢?”

据介绍,斯坦因于1913年6月30日给肯雍回信,反复强调只有伯希和才有资格为英藏敦煌汉文文献编目,反对由日本人编目。已无暇为英藏敦煌汉文文献编目的伯希和乘机撂挑子,于1913年7月31日给大英博物院写信,宣布放弃为斯坦因写本编目的工作。1914年7月第一次世界大战爆发后,伯希和应征入伍,彻底放弃了为英藏敦煌汉文文献编目的想法。

伯希和

流失海外的敦煌藏经洞出土巨幅《释迦牟尼灵鹫山说法图》,现藏大英博物馆

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司