- +1

郑异凡|不舍涓滴:我这十年与书的故事

郑异凡著《苏联春秋》三卷(《革命与改良》《大转变》《改建与易帜》),上海人民出版社,2018年12月版

春华秋实——一份书单

新世纪的第二个十年过去了,十年中收到出版的样书,送给朋友之后,就放到书架上,不予理会了。看到网上有学者对这十年的成果做了总结,觉得也应当给自己的这十年总结一下,这一总结看到了意想不到的成果——十年期间竟然出版了著作四册。编译十四册。开列如下:

著作

《新经济政策的俄国》人民出版社2013年版(被人民出版社评为2013年优秀学术著作,这是从当年出版的几百本学术著作中评选出的十本之一,列第四);《苏联春秋》三卷(《革命与改良》《大转变》《改建与易帜》),上海人民出版社,2018年12月版。

编译

主编:《苏联史》,已出五卷,(一、姚海著《俄国革命》。二、郑异凡著《新经济政策的俄国》。三、徐天新著《斯大林模式的形成》。四、叶书宗著《勃列日涅夫的十年》。五、左凤荣著《戈尔巴乔夫改革》,人民出版社,2013年版),尚有四卷待出;《布哈林文集》四卷(郑异凡译《社会主义及其文化》,孟广钧译《辩证法概论》,赵永穆译《时代》,郑异凡、余大章译列宁批注版布哈林《过渡时期经济学》),重庆出版社2015年版;《灰皮书——回忆与研究》,漓江出版社2015年版。

编译:《布哈林文选》,人民出版社2014年版;《谁发动了十月革命》,上海人民出版社,2017年版;布哈林《社会主义及其文化》,重庆出版社2015年版。

翻译:布哈林《过渡时期经济学》中的列宁批注,重庆出版社2015年版。

不言而喻,这些书并非这十年写作、翻译和编辑的成果,老朽之年没有这么大的能量,其中的一大部分图书是此前多年的成果,几年、几十年前的成果,春华秋实,只是到了二十一世纪的第二个十年时来命转得以问世,与作者和读者见面。

这些书籍的出版几乎都有自己的故事,从这些故事里可以看到一本书出版的艰难历程,也可以看到出版者与作者为出书所付出的努力。

《布哈林文集》

布哈林曾经被列宁誉为党的最大的理论家,全党所喜爱的人物。1928到1929年,布哈林在一系列问题上同斯大林发生严重分歧。争论的结果布哈林失败,被解除政治局委员、《真理报》主编和共产国际的领导职务,成为奥尔忠尼启则领导的重工业人民委员部下面的一个工作人员。1934年政治局委员基洛夫遇刺身亡。斯大林借机进行了大清洗。1937年3月,布哈林被捕入狱。1938年3月举行所谓的公审,布哈林被判处死刑,立即执行。

布哈林在狱中的一年时间里写了三部著作:一本是《社会主义及其文化》。早在二十世纪二十年代初布哈林就想就社会主义文化问题写一部书,但由于工作繁忙,发表了几篇文章就停下来了,现在趁狱中的“闲暇”时间完成此夙愿。第二本是《辩证法概论》。列宁曾经批评布哈林不太懂辩证法,布哈林接受列宁的批评,在狱中写作这本论辩证法的书,自称此书从头到尾充满了辩证法。第三本是自传体小说《时代》。此书秉承俄罗斯古典小说的现实主义传统,细致描述了一个革命者的成长经历,可惜斯大林不给他更多的时间来完成这部著作,写到二十世纪初就像他的作者的生命那样戛然中断了。

布哈林这三部书边写边上交给监狱的领导,最后交到斯大林手上,从此这三部著作就被斯大林藏在秘密档案库里,不见天日。

照正常人的思维设想,对这位能在一年之内写出三部巨著的天才人物,对这位被列宁誉为全党所喜爱的理论家,理应枪下留人,至少留他一命。然而对斯大林来说,这三部著作不仅不是布哈林的保命符,反而是他的催命符,斯大林容不得身边有这么一位天才,有布哈林在,他斯大林就成不了伟大的理论家。他肯定记得,1929年在评选科学院院士时,政治上失势的布哈林当选了,而他斯大林却落选了,原因是他没有有分量的著作。他的《论列宁主义基础》《论列宁主义的几个问题》,不被看作是什么学术著作,在二十年代论述列宁主义的著作有的是,并且水平不在他之下。这两本著作被奉为“经典著作”是在打倒那些大理论家大历史学家之后的事。显然,有布哈林的《辩证法概论》,他斯大林的《论辩证唯物主义和历史唯物主义》就难以成为“经典”。至于布哈林的长篇小说《时代》更是斯大林怎么也写不出来的。这样的天才人物是绝对不允许与斯大林并存的,列宁的那些杰出战友们有谁能够活下来!布哈林不能活下来,布哈林的狱中手稿也不能见天日!

1988年10月,联邦德国左派学者贝格曼等召开布哈林问题国际学术会议,我应邀与会,会上结识了布哈林与第二任妻子的女儿古尔维奇-布哈林娜。1992年我访问俄国时曾专门去拜访,布哈林获平反后,政府给她母亲一套两居室的房子,她和母亲各住一间。母亲去世后,这套房子归她使用,一间作为书房,这间书房墙上挂满布哈林的油画作品和照片,书架上放满布哈林的著作以及与他有关的著作。她告诉我,1988年布哈林获得彻底平反。研究人员感觉到布哈林留有狱中手稿,但是一直找不到踪迹。直到九十年代初。经布哈林家属和美国布哈林问题专家科恩的多方努力,在叶利钦总统的帮助下,才从斯大林的档案库里找到这三份手稿以及一札诗作。她希望我们能够译成中文出版,她答应为未来的中文版写一篇前言。后来我托在莫斯科进修的同事徐向梅女士去她家取来了她所撰写的致中国读者的前言。令人惋惜的是,书出来的时候,这位因父亲的问题久受磨难的历史学家已经去世!

郑异凡与古尔维奇-布哈林娜在恩格斯的故乡德国伍珀塔尔留影,1988年10月

古尔维奇母女

郑异凡在莫斯科访问古尔维奇-布哈林娜,2002年

俄国的出版界很快把这三部手稿加工出版了。我的列宁格勒大学的同学伊琳娜给我寄来了《时代》这部长篇小说。不久德国贝克曼教授给我寄来了另外两本著作——《辩证法概论》和《社会主义及其文化》的俄文复印件,希望能够在中国翻译出版。我和老朋友、著名出版家沈昌文先生商定,由我组织翻译,他联系出版。翻译问题不大,我找了编译局的资深翻译家赵永穆先生翻译小说《时代》,我自己翻译《社会主义及其文化》。《辩证法概论》则找到编译局专门翻译马恩哲学著作的一位资深翻译家。这是一个非常理想的翻译班子。但后来《辩证法概论》的译者由于其他工作繁忙推掉了这项工作。我请沈昌文先生帮忙另找一位译者。他找到了孟广钧先生。孟先生也是资深翻译家,是新中国第一部苏联影片《普通一兵》的译者。布哈林的这三部狱中遗著在上世纪末就翻译完毕,由沈昌文先生交给辽宁教育出版社。那时候教育出版社是收益很好的单位,在沈先生的策划下出了好多好书,如“书趣文丛”“新世纪万有文库”等。德国贝克曼教授曾表示可以给予资助,我们婉拒了。但是不巧,辽宁的出版界有了变化,辽教并入辽宁出版集团,资金受到限制。布哈林这三本书虽然排了版。但是出不来了。这件事儿就压下来了。

后来我找到中央编译出版社,同出版社的一位负责人谈妥出书,还通过沈昌文先生从辽教出版社要来已经排好的版。按说出版的准备工作已经基本就绪,出书指日可待。为促进此书的出版,我还特意把大出版家沈公介绍给编译出版社,给他们当顾问。但出书依然遥遥无期,不知为什么,就是一拖再拖。我每次见到这位女士,她都答应肯定要出,但是就是不见行动。我对她说,这三本书的译者都已经是七八十岁的老人了,不赶快出书,有人很可能都见不到书了。

年岁不饶人,实在拖不起了,我找到同事张文成先生,跟他谈起此事,他把我介绍给重庆出版社。重庆出版社的曾海龙先生对此非常重视,把它们作为重点书处理。

但是在编辑过程中发现一个问题。布哈林撰写《辩证法概论》时凭记忆引用了许多国外哲学家的言论,有拉丁文、意大利文、德文、法文、英文甚至中文等等。译者孟广钧先生不懂这些文字,都在脚注上写了“不明”两字了事。这样子出书是不行的。我找了编译局掌握多种外语的老朋友殷叙彝先生,两人利用各种工具书,把这些引文一一译成中文。这才使此书成为一个完整的译本。

布哈林狱中遗著

值得一提,我在这三本书之外,加上一本有列宁批注的布哈林《过渡时期经济学》,把全书取名为《布哈林文集》。

《过渡时期经济学》是布哈林在1920年出版的献给列宁五十大寿的专著,列宁收到书后当即仔细阅读并写下大量批注,给此书以高度评价,同时也对书中某些论点提出批评。布哈林此书1980年由三联书店出中文版,是余大章先生和我翻译的。列宁的批注收在俄文版《列宁文集》,按照苏联的传统做法,发表列宁批注时只收有列宁批注所针对的文字,所以《列宁文集》并没有刊载《过渡时期经济学》的全文(因为刊载全文等于为右倾分子布哈林做宣传,这是绝对不能允许的),列宁的批注本在上世纪五十年代出过中文单行本。

列宁的批注本身是非常有价值的,是研究列宁思想的必读书。不过由于那时译者并没有看到《过渡时期经济学》全书,同时受俄文水平的限制,批注的译文有许多差错。后来列宁的批注收入《列宁全集》中文第二版的第六十卷。可惜的是收入全集的列宁批注译文仍然存在不少错误,五十年代版怎么错,《全集》照样怎么错!

上世纪八十年代末我在研究布哈林的时候,看了列宁对《过渡时期经济学》批注的俄文本,发现中译文错误太多,于是我在三联版的边页上把批注重新翻译了一遍,供自己使用。我在《读书》上发表了一篇书评《吃透两头》,指出要准确翻译列宁的批注,必须既吃透布哈林的文本,也需要吃透列宁的思想。可这时候《列宁全集》中文第二版已经出来了,要修订几乎是不可能的,我修订的译文只好放在书架上了。这次编辑《布哈林文集》正好提供了一个极好的机会,把列宁批注本的《过渡时期经济学》纳入文集出版。

这样,到2015年作为“重庆市出版专项资金资助项目”的《布哈林文集》终于问世了。

上世纪五十年代版列宁批注布哈林《过渡时期经济学》

书出来了,照理说功德圆满,万事大吉了。不料又出现一个难题。我虽然是主编,处理包括《辩证法概论》在内的所有书稿,不过我同《辩证法概论》的译者孟广钧先生没有直接打过交道,重庆出版社也没有直接同他打交道,书稿中的问题都由我直接处理。出书后,出版社把孟先生的稿酬直接发到了我名下,让我转交给孟先生。我从电影出版社打听到孟先生已经作古,但不知如何同他的家属联系。我想这笔钱如果交到稿酬周转中心,很可能就永远到不了孟先生亲属的手里了。我设法从沈昌文先生那儿要来孟先生家的电话和住址,沈公说,好久不联系了,也不知道是否还有效。我把电话打到孟家,倒是有人接电话,听起来是一位老太太的声音,我刚说到有两万元的稿费,对方立即挂断了电话。打了几次电话都是这样,没有办法说清原委。我们的居民确实牢记民警的警示,只要陌生人的电话里一说到钱的事立即挂掉电话,天上不会掉馅饼的!我想利用节假日去电话,同她的子女谈谈,结果也是一谈钱的事,对方立即挂掉电话!民警的警告真有效啊!

后来我看了下他的住址,发现离我女儿家不太远,唯一的办法是让女儿登门拜访,把事情当面说清楚。第一次去他家,当着老太太及其子女,把孟先生翻译这本书的来龙去脉讲清楚。第二次,女儿女婿带着现金,把稿费交到孟先生的夫人手里,这才完成了最后一件大事,解除了我的一个负担,非常遗憾的是,孟先生生前没有能够看到《辩证法概论》的译本!

布哈林蒙冤五十年后始获平反,他的狱中遗著在我国历经二十来年才得以问世,真是磨难多多!

《人民文库》中的《布哈林文选》

本世纪初人民出版社准备出一批国际共运著名人物的文集,这包括考茨基、伯恩斯坦、普列汉诺夫、托洛茨基、布哈林等九人的著作。这次已经不是作为“灰皮书”,而是列入“人民文库”了。

我负责托洛茨基和布哈林两人文集的编辑工作。编辑这两人的文集对我来说并不困难,上世纪六十年代初,我和林基洲同志合作编译过两卷本的《托洛茨基反动言论摘录》,后来又编译过两卷本的《托洛茨基言论》。至于布哈林,在“文革”期间,我参与了《布哈林言论》的编译,后来又参加编译了三卷本的《布哈林文选》。所以编这两人的文集,对我来说是轻车熟路,问题只是怎么编选出能够真实反映他们观点的文集来。

《1938年布哈林案文件集》

《托洛茨基文选》很快编就出版了,问题是《布哈林文选》。我交稿不久,人民出版社的编辑突然告诉我,书稿丢失了。这真是怪事,一个大出版社竟然会把原稿给弄丢了,有点匪夷所思。

布哈林著作的出版确实命运多舛。上世纪六十年代初为配合中苏论战,编译局国际室奉命编译了一本《布哈林言论》,交人民出版社,出版社很快打出了清样,这时“文革”爆发,出版社和编译局都陷入混乱,清样没有能够变成书。“文革”后期,想起把刘少奇同“右倾机会主义分子”布哈林挂钩,出版社要出版《布哈林言论》。但是“文革”前的文稿和清样都弄丢了。那时不像现在有电脑、有复印设备,我们交稿时并没有留下备份,为了完成这项“光荣任务”,只好一切从头开始,重新选材,重新翻译,编出一本新的《布哈林言论》。

新世纪的新版《布哈林文选》的工作流程是把选出的文章复印,然后编辑修改,包括译文、错别字的改正,直接写在复印件上。原件丢了,编辑工作只好再来一遍。所以这九本书里《布哈林文选》一直拖到2014年才见书,是最后一本。

布哈林本人多磨难,他的著作在中国的出版也多磨难,这是命运使然?好在《布哈林文选》终于出版了,并且不再打入另册,而纳入“人民文库”,这正如俄罗斯的谚语所说的,结束好就什么都好!

人民出版社版《布哈林文选》

《苏联春秋》

在我国出一本书是相当艰难的事,写作、经费、审稿等等要过三关斩六将,磨难多多。不过三卷本《苏联春秋》的出版却相当顺利,没有多少故事可讲!

2015年上海人民出版社周峥先生来我家访问,要我推荐一些有关苏联的图书。我谈到苏联军史研究所所长沃尔科戈诺夫的三部曲:列宁、斯大林和托洛茨基三人的“政治肖像”,由于作者的身份,在苏联时期就能进入一般史家去不了的档案库,因此书中有不少珍贵资料。《斯大林政治肖像》国内已经出版,希望另两本也能翻译出书。

我顺便说起,我手头有两部现成的稿子,一本是布尔什维克自传,是十月革命直接参加者的自传,已经基本编定。另一部是我自己的著作,我在本世纪拉拉杂杂写了百万来字有关苏联的文章,想结集出版,我把文章的篇目交给周先生,请他看看是否可行。

周先生回到上海,很快就给我回信,说沃尔科戈诺夫的三部曲中,列宁政治肖像可能比较敏感,托洛茨基政治肖像可以出,请我帮忙物色一位合适的译者。现在精通俄语又熟悉苏联历史的译者并不多,经过多方联系,我找到编译局已经退休住养老院的资深翻译家赵永穆先生,他痛快地答应了。他在翻译中遇到的最大麻烦是核对书中引用的列宁语录。养老院离编译局很远,为核对引文,跑了几趟,非常辛苦。有一天他同我谈起此事,我告诉他,我家里有全套的《马恩全集》和《列宁全集》,可以来我家核查。他来了几趟,怕耽误我的时间,就改为从我家借书回去核查。我家离养老院约一站多路,一位耄耋老人就用小行李车拉五六本甚至七八本书来回跑,这已经不是脑力劳动,而是体力劳动了。

周先生说,出版社同意出我的文集,让我把它们编辑成书。我在新世纪写的那些文章。约有一百多万字,我把这些文章取名《苏联春秋》编成三卷:《革命与改良》《大转变》和《改建与易帜》。从书名就可以看出,苏联存在的七十多年历史就是一部改革(改良)与反改革直至改旗易帜的历史。

第一卷《革命与改良》是有关列宁时期的文集。列宁大半生都从事革命夺取政权的斗争,但直到1917年年初,他还悲观地说,我们这一辈人是看不到社会主义革命了。然而世界大战给了布尔什维克党意想不到机会来夺取政权。不过历史表明,列宁获得政权后所采取措施大多是各国在大战期间所采取的战时措施,而不是社会主义的建设措施。那时苏维埃政权面临的困难同临时政府不相上下,所能采取的措施也与临时政府大同小异,最大的不同是实施了无产阶级专政,这样就可以用专政手段把全国的生产与消费集中在政府手中,由政府掌控,列宁后来总结说,他们错误地以为这样就实现了共产主义,这就是所谓“军事共产主义”!军事共产主义的最主要措施是粮食征收制,把农民的大部分粮食,甚至口粮都收归国有,这种对农民的剥夺引发农民的反抗,农民暴动蜂起,直接危及苏维埃政权的存在,迫使布尔什维克党放弃以粮食征收制为核心的“军事共产主义”,改行以粮食税为起点的新经济政策,从革命走向改良。

所谓新经济政策,说白了就是恢复革命前的商业和市场机制,这对资本主义国家来说并不新,但对苏维埃政权来说,相对于“军事共产主义”而言,则是全新的政策,是对传统社会主义理论的重大突破。实施这一政策当然不是革命,而是改良,是完全符合当时俄国国情的,这一政策平息了农民暴动,拯救了苏维埃政权,也为建设社会主义提供了不同于传统社会主义观念的另一种道路!

可惜的是,列宁的新经济政策实行不到十年,就被斯大林的“大转变”所中断。大转变开启了斯大林新时代。在上世纪二十年代,党的领导人托洛茨基、季诺维也夫、加米涅夫、布哈林、李可夫、托姆斯基等等先后对斯大林的那一套进行了抵制和反抗,但最都遭到失败,斯大林得以独掌党政大权,中断新经济政策,实质上回到“军事共产主义”的体制上去。他强制实行农业集体化,剥夺农民积汲取资金以搞重工业化和军事工业化,造成两年大饥荒。此后不久,老百姓刚刚有饭吃,1936年斯大林匆匆宣布“建成”社会主义。就在这“社会主义”社会里实行大清洗、大镇压,使千百万人头落地,随后又提出单独一国建设共产主义的理论。卫国战争胜利是全国军民浴血奋战的结果,斯大林却借此认定他的体制的优越性,不久又故态复萌,在反“世界主义”的掩饰下展开新一轮的清洗,使得高层人人自危。只是斯大林的突然死亡才终止了这一进程。这是《大转变》这一卷的基本内容。

斯大林去世后的苏联历史更是一部改革反改革的历史。斯大林去世之时,苏联显然已经不能再这样继续下去了,无论贝利亚还是赫鲁晓夫都认识到必须改变现状,贝利亚的“百日新政”,赫鲁晓夫的所谓“解冻”,都是挽救苏联之举。赫鲁晓夫在苏共二十大的秘密报告,批判对斯大林的个人崇拜,揭开了斯大林问题的盖子,震撼了整个国际共产主义运动。但是赫鲁晓夫不敢触动斯大林制度或者说体制,只在个人崇拜问题上做文章。这种不彻底性后患无穷,勃列日涅夫通过宫廷政变打倒赫鲁晓夫后,很轻易地就恢复了没有斯大林的斯大林主义。勃列日涅夫去世后,接班的安德罗波夫又想搞改革,可惜他的寿命不长,接替他的契尔年科又走上回头路。

一年后契尔年科归西,这时的苏联经过几次反复,尤其是勃列日涅夫的“停滞”,已经走进死胡同,无以为继。人们把希望寄托在年轻的戈尔巴乔夫身上。戈氏知道苏联的现状已经到了不改不行的地步,但是他面临的是与列宁在二十世纪初同样的“怎么办”的问题。“怎么办?”戈氏并不清楚,所以他采取的第一个措施是“禁酒”,什么问题也解决不了,反而导致民怨沸腾。他这才冷静下来认真考虑改革的切实可行的方案。他提出“新思维”,彻底平反冤假错案,纠正伪造的历史,填补“空白点”,实行“公开性”,让人说话,改革联盟制度以维持苏维埃联邦,等等。他的改革措施触犯了“在册权贵”的利益,于是有了“八一九政变”,这是反改革的政变,其宗旨是原封不动地保留原来的苏联不变,停止改革回到过去,但是反改革不得人心,几天之后政变就烟消云散了。反戈氏改革的政变没有能够像当年反赫鲁晓夫政变那样获得成功,这皆因时代不同了,改革已经成为时代的潮流。“八一九政变”者本来想原封不动保留苏联,其结果反而加快苏联的解体进程,政变失败后不久,苏联解体,苏共解散,苏维埃时代宣告结束。

纵观苏联存在的七十多年,一直是改革反改革如此反复的历史。其中只有列宁的改革是一场自觉的改革,列宁不怕自我否定,不怕否定实行了三年的“军事共产主义”,改行新经济政策,这是列宁的伟大之处,在社会主义国家中还没有过这种自我否定,主动纠正错误,实施改革的领导人。

《苏联春秋》三卷所涉及的就是以上内容,都是单篇文章,所以不可能对苏联的整个历史做系统的叙述和评论,不过把苏联各个时期的问题搞清楚是描绘苏联完整图景的先决条件,这些年来我所致力的就是这项工作。

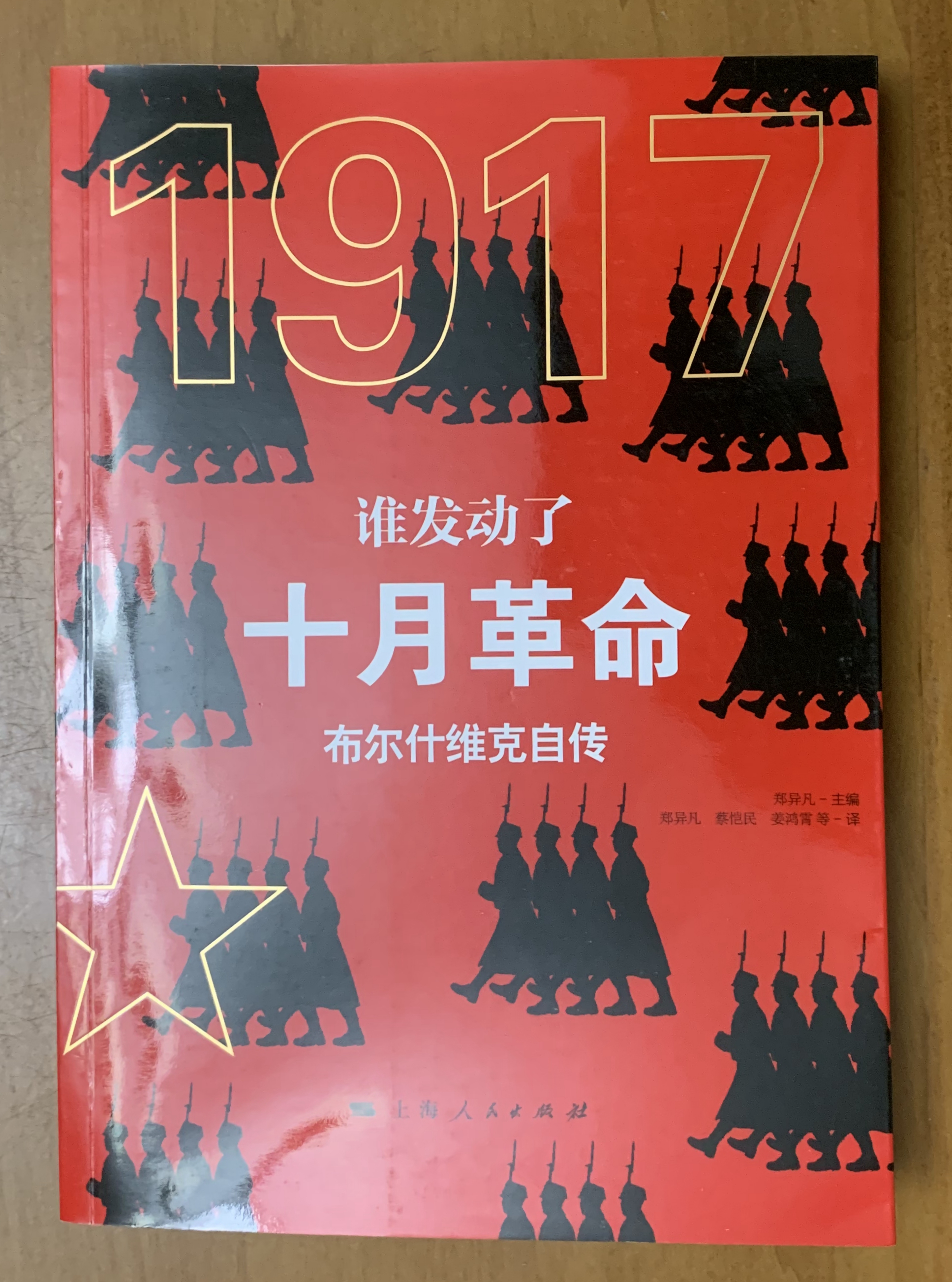

《谁发动了十月革命?》

一个人是打不下天下的,两个人也不行。领导革命,实施革命的是一个群体。苏联《格拉纳特百科词典》为纪念十月革命十周年,征集了几百名著名人士的自传,刊载在附录“苏联和十月革命活动家”专栏上,他们经历了沙皇时期的地下斗争,参加了十月武装起义,在国内战争中浴血奋战,参与了建国初期的国家建设,他们是革命的领导力量和中坚力量,是革命的功臣,是他们以及成千上万的赤卫队员、水兵、士兵、工人、农民、知识分子组成浩浩荡荡的大军,完成了十月革命,取得了内战的胜利。《格拉纳特百科词典》做了一件大好事,第一,趁传主们还活着,能够写下他们在革命中的所作所为,所闻所见。第二,传记写于上世纪二十年代中期,历史还没有被篡改,他们所提供的是比较真实的历史。这些自传有点像尘封多年的历史档案,不仅在中国,就是俄国也不容易找到。中央编译局图书馆存有苏联在五十年代赠送的全套《格拉纳特百科词典》,这在国内恐怕也是唯一的。

俄《格兰纳特百科词典》

上世纪八十年代中期,湖南出版社的编辑来编译局组稿,希望我们给出版社提供一些著作。我建议从《格拉纳特百科词典》中挑选一些有代表性的人物传记,编一本十月革命活动家的传记选,出版社同意了,签订了合同。

我从《格拉纳特百科词典》中挑选出的五十六名在十月革命中发挥过较大作用的活动家,编译成书,取名《十月的群星》。这些传记绝大部分是自传,一小部分是由他人撰写,经本人审定的传记,具有极大的史料价值。例如列宁的传记是他的姐姐撰写的,季诺维也夫、加米涅夫和布哈林的是他们自己撰写的,斯大林传记是他的秘书撰写的。这些人的传记使读者对俄国革命有一个直观的生动的认识。

我和同事们把这些自传一条一条地翻译出来。传记中的许多人最后都在上世纪三十年代的大清洗中遭到镇压,但在八十年代中期多数人还没有得到平反,因此他们最后的归宿不很清楚,我从一本法文书中发现一些资料,请精通法文的老友顾良先生给翻译出来。湖南出版社对出版这本书是很重视的,经过编辑加工,很快打出清样,万事俱备只等开印了。

不料1989年出版社内部好像发生了什么纠纷,有人将此书归入《斯大林的情妇》之类,虽然此书的出版是经中宣部审查批准的,但最后还是被告知书不出了,原稿加上清样退回给我们。

老友姜其煌先生原是编译局的资深翻译,后调到社科院情报所工作。该情报所有一个社科文献出版社,姜先生很热心,听说有这么一部书稿,表示可以把这它交给社科文献出版社出版。我托他把清样交给了出版社。我以为这下子出书有望了。不知道怎么回事,过一段时间出版社说清样丢了。只怪我自己太大意了,没有给清样复印留存,这样我手头只剩下一份手写的手稿了。这以后联系出版社的时候,我再不敢把原稿交出去了,只能介绍一下书稿的主要内容,提供目录。但是找了几家出版社都没有成功,稿子就一直压在我这儿。

这些材料确实是很珍贵的,我决定还是把手稿打印出来变成电子版保存,至少不会轻易丢失了。

2015年上海人民出版社的周峥先生来访,想了解一下有什么关于苏联的图书可以推荐出版的。我推荐了手头的这份布尔什维克自传的手稿。识货的周先生听完我的介绍,当即表示可以考虑出书。

鉴于这些传记只写到上世纪二十年代中期,以前收集到的资料不够准确,我根据苏联解体后的有关图书和网上资料,补写了他们以后的活动和遭遇的“续志”。这样可以看到他们在国内战争和新经济政策时期在军事、政治、经济、文化、外交等等各个方面所发挥的作用,可惜的是本书所收的五十六人中有二十七人遭枪决,三人自杀,四人遭暗杀。除被白卫暗杀的两人外,非正常死亡的共三十二人。

在十月革命一百周年的时候,上海人民出版推出《谁发动了十月革命》这本书是非常有意义的,这既是对革命先烈的纪念,也是真实历史的回归。

上海人民出版社2017年版谁《发动了十月革命》

《灰皮书——回忆与研究》

“灰皮书”起源于中央编译局,其他单位如中联部、商务印书馆等也编译出版过灰皮书,但其核心部分是编译局搞的。

上世纪六十年代初。为配合中苏论战,上级要编译局编译和推荐出版一批老修正主义者、机会主义者的著作。其中包括考茨基、伯恩斯坦、普列汉诺夫、托洛茨基、布哈林等人的著作。首先需要找到这些著作,我们先分别编出了各个机会主义者、修正主义者著作目录,然后跑遍北京的各图书馆寻找这些图书,包括北京图书馆、首都图书馆、北大、清华的图书馆,中联部、调查部的图书馆,等等。人民出版社还到上海公安局的图书馆去寻找托洛茨基的著作。这些著作目录后来汇集成一本《修正主义者、机会主义者著作目录》,以三联书店资料室名义刊印成书。

除推荐和翻译机会主义修正主义者的著作外,我们编选了《考茨基言论》《伯恩斯坦言论》《巴库宁言论》《布哈林言论》《托洛茨基言论》等等。我和林基洲同志还编选了《托洛茨基反动言论摘录》,共两卷十五个专题。编选这些言论不仅用了能找到的他们的著作,还去查阅德文的《新时代》杂志,俄文的《火星报》《真理报》和《布尔什维克》杂志。这项工作也相当艰苦,要一页一页地翻阅。在这过程中,我们发现《真理报》上的某些反对派的文章以及斯大林当年称赞托洛茨基等人的文章被剪掉了!不知道奥威尔当年写作《1984年》的时候是否掌握这一信息!

到了二十一世纪,当年参加编译“灰皮书”的这些人士都先后退休了。花城出版社的林贤治先生非常有想法,他认识编译局研究第二国际的专家殷叙彝先生,曾建议他找人编写有关“灰皮书”的回忆录,但是殷先生年老体弱,承担不了这项工作。林先生后来又找到我,希望我来组织同事编写回忆录。但是这时候我自己正主持九卷本的《苏联史》的撰写工作,并且负责撰写其中第三卷《新经济政策的俄国》,顾不上别的工作。2013年《苏联史》中的五卷出版,可以暂时告一个段落了。有一次我因病住院。闲着没事,突然想起了搞“灰皮书”的历史,我们这一代人从上世纪六十年代初一直到七十年代末,把二十年的青春都献给了“灰皮书”的编译工作,为我国这一独特的出版物做出了自己的贡献,这样一段历史值得回忆并记录下来。尤其是参加工作的这些同事,都已经八十岁上下,如果不抓紧时间,以后恐怕再也不会有人来做这项工作了。所以我在医院里用笔记本电脑起草了一份给局领导的报告,建议组织人编写有关“灰皮书”的回忆录,我特别强调这是一下抢救性的工程,必须抓紧。报告送上去,本来以为还得来回商量一下,谁知道不到一个月领导就批准了这项工作,同意立项,拨给经费,并把项目取名为《灰皮书——回忆与研究》。这完全出乎我的意料。

《灰皮书》部分编写人员:前排左起:于沪生,耿睿勤,周懋庸。后排左起:戴隆斌,胡文建,李兴耕,王学东,郑异凡,顾家庆。2013年

我自告奋勇担任主编,我之所以毛遂自荐,一个原因是我从头到尾一直参与“灰皮书”的编译工作。在史无前例期间,为应对对编译“灰皮书”的攻击,我和殷叙彝先生对“灰皮书”的来龙去脉进行了调查,清楚工作的真相。我把调查结果写了一个报告,寄给主持这项工作的康生,希望他能表个态,以结束单位内部的派战。但是康生并没有给与回应。后来在清查五一六运动中,康办把我的信转回驻编译局的军宣队,说我“整康老的黑材料”,我被隔离审查,关了五十多天,接着又下放到中办五七学校当了两年的“非革命群众”。这是“灰皮书”惹的祸。其实问题很简单,谁会把所整的某人的“黑材料”直接寄给他本人,天下哪有这样的傻瓜?不过,通过调查,我对“灰皮书”的来龙去脉确实比较了解。另一方面,在老人中间,我算是相对比较年轻点的,并且我掌握了电脑以及扫描复印的技术,家里有这一套设备,工作起来比较方便。

这确实是抢救性的项目。课题组召开第一次会议后不久,“灰皮书”的编译者之一杨彦君先生就去世了,他参加了《布哈林言论》的编译工作,是一位精通俄语和英语的专家。这里要特别提一下我们的老大哥殷叙彝先生。他是第二国际、考茨基和伯恩斯坦的研究专家,《考茨基言论》和《伯恩斯坦言论》的主编,他非常支持这项工作,竭尽全力来撰写有关回忆录。其间曾多次因病住院,出院后不能提笔书写,就改用录音的方式,讲述他从五十年代来编译局研究室工作,到成立国际共运史资料室,从研究马克思主义在中国的传播到研究和编译考茨基等人著作的历史。可惜的是他没有能够看到这本回忆与研究的书。在他离世的前三天,我和老伴去看他,他还问什么时候能见到书。为悼念殷先生,卢森堡著作的编译者周懋庸女士填了一首词:

临江仙——悼师兼友殷叙彝先生

忆昔国际所成立,

比肩都是豪英。

自甘寂寞总无声,

四壁图书里,

研史求明证。

生平友谊师兼友,

消息传来堪惊。

高年九十可慰情,

故人常在忆,

不眠到三更。

不料,一个月不到,2014年5月10日周懋庸女士也猝然西去,没有见到《灰皮书——回忆与研究》!懋庸曾在总政文工团工作,后入北京大学学习德语,是中央编译局大才女,演艺、翻译、研究样样皆精,退休后创作《长相思》,获上海第四届长中篇小说优秀作品大奖。我在悲痛中学填“临江仙”悼念:

去年鑫园曾共饮,

一堂欢笑才英,

地北天南论古今。

柳荫蝉声里,

相扶蹒跚行!

三十年来频噩梦,

优雅淡定不惊,

研究创作自多情。

才女从此逝,

何处觅知音!

一年后,2015年5月,我们又告别了一位资深翻译家蔡恺民女士。她是《托洛茨基言论》和《布哈林言论》以及后来公开出版的《布哈林文选》的主要译者之一,普列奥布拉任斯基《新经济学》的译者,评介过布哈林和普列奥布拉任斯基的经济著作和经济观点。我们合作多年,遗憾的是,她最后也没能见到《灰皮书——回忆与研究》!

撰写关于灰皮书的回忆录是林贤治先生首倡,后来他又把我们推荐给漓江出版社。我们非常感谢林先生的热心。出这样一本书是非常有价值的,它不仅有当事人,包括人民出版社总编辑张惠卿先生、人民出版社副总编辑沈昌文先生、中宣部出版处外国政治学术书籍编译出版办公室副主任冯修蕙女士等人的详实的珍贵回忆录,还收录了一批改革开放后重新评价这些所谓机会主义者、修正主义者的文章和不为人知的当年外国政治学术书籍编译办公室的几份简报(这是冯修蕙女士提供的)。我过去虽然为简报写过不少评介的文章,但始终没有见过此简报的全貌。

奉命编译“灰皮书”,是为当年“反修斗争”服务的,然而却让人们看到国际共运历史上的争论真相,看清一些被妖魔化被抹黑的人物的真实观点和主张,这些书“文革”期间流入社会,又成为某些知青的启蒙读物,这一切都是始料所不及的。

《灰皮书——回忆与研究》编写过程中,周懋庸女士颇有感慨,2013年8月曾写“暮年写《灰皮书》有感“记之:

暮年文采写千秋,

半世多艰已白头。

淡泊寂寥还萧瑟,

是真名士自风流!

我也跟着和了四句:

诸子百家写春秋,

亦幻亦真溯源头。

山路崎岖多荆棘,

不舍涓滴万古流!

2020年春于北京

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司