- +1

回看早期世界博览会上的中国身影,我们才会更理解这发展之路走得多么不易

原创 石子政 档案春秋

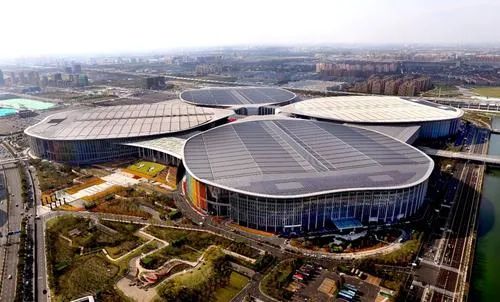

第三届中国国际进口博览会在上海开幕。进博会是世界上第一个以进口为主题的大型国家级展会,第三届进博会以“共天地、同风雨、聚进博、享机遇”为主题,字里行间都是中国扩大开放的决心和信心,本次展会上的展览品从大型数控机床到家居装饰品,从化妆洗护用品到精美水晶酒具,无不显示出进博会所代表的庞大中国市场对全球优秀商品的吸引力与包容力。

从1851年英国举办的第一个世界级博览会到如今的第三届中国国际进口博览会,已经过去了160余年。中国人从最初只能参加别国的博览会,到自己举办世博会、进博会,回看早期世界博览会上的中国身影,我们才会更理解这发展之路走得多么不易——

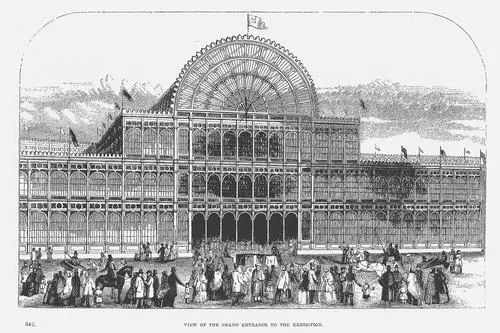

油画上的“中国官员”

19世纪中期,伴随着欧洲工业革命的到来,资本主义经济迅猛发展,社会生产力上升,科学技术进步,国际交通普遍发达。为了炫耀国家的实力,1851年(咸丰元年)英国举办了第一届世界博览会(5月1日—10月15日),英文名称“Great Exhibition”可译为“巨大的博览会”或“伟大的博览会”。会场设在伦敦的海德公园,英国政府耗用了大量资金和钢材在海德公园建造了一座100英尺高、1700英尺长的“水晶宫”。

当时的中国清政府庸顽守旧,把举办或参加商品赛会视为赛珍耀奇的无益之举,不予理会。而中国商界有人认为“开赛会以振兴商务”,“新奇多见生巧思”、“有益于工”。尤其一些在英商洋行任买办的中国商人最为积极。时任上海英商“宝顺洋行”买办的徐荣村,以私人身份到了伦敦,并把自己经营的各色“荣记湖丝”12包带到了第一届世博会,竟荣获了金、银奖各一枚。另据史料记载,当时有一名叫何兴(音译)的中国商船船长出席了开幕式,并在开幕式上站在非常醒目的位置上。现有史料所载,首届世博会上仅有这两位中国人。

当时没有留下照片,更无录像。现场情景只能从亨利·赛伦斯(英国著名画家)于1851年绘的水晶宫博览会开幕式的油画中,看到有一位“中国官员”,而且站在会场左侧前排位置上。对于绘画的主题内容,画家决不会也没有理由无中生有,开幕式上这个“中国官员”决不是画家的创意,那么这个中国人是谁呢?徐荣村是个商人,但是清朝商人被加封官衔是常有的事,由于这是一次商业性活动,不在官场,穿官服的可能性很小。何兴是船长,尽管是商船,航海的正规船舶上衔级管理严格,能出洋航海之管驾者(船长)必出自水师学堂,并有出洋留学、援案授衔的资历,穿着官服出场就不足为奇了。因此,油画上的这位“中国官员”是船长何兴的可能性很大。

此后,1867年(同治六年),王韬(江苏吴县人,后主讲格致书院、主编《申报》)应英国学者理雅谷之邀去英国翻译中国经籍,途经巴黎时以私人身份参观了正在举行的第四届巴黎博览会。他到了伦敦后,游览了第一届世博会的水晶宫。

所谓的“中国代表团”

1873年(同治十二年)举行的第五届世博会也称维也纳世博会(5月1日-11月1日),是年正逢奥匈帝国弗朗茨·约瑟夫(Franz Josef)皇帝加冕典礼25周年大庆,承办世博会也是为了面向世界展示自己的实力和惊人政绩。

当时,中国派人参加的职权,由清朝的海关总税务司掌管,而当时任总税务司的是颇受清廷信任的英国人赫德,他派了一个叫包腊的英国人代表中国参加。这怎么可称“中国代表团”呢?有的文章称:“11月4日为欢迎代表团组织了专场的音乐会”,在博览会闭幕后三天的音乐会岂能称“欢迎”,只能是“欢送”。

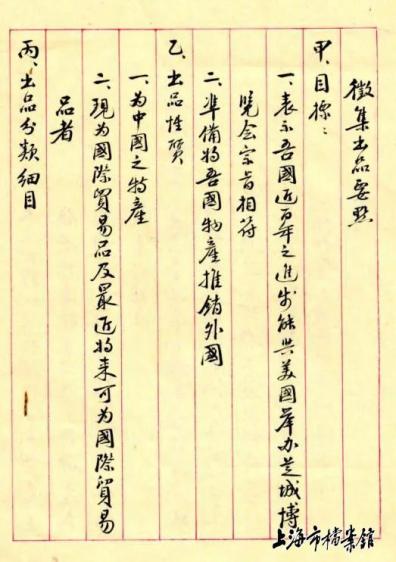

中国第一次以国家名义自派代表参加的是1876年(光绪二年)在费城举行的第六届世博会(5月10日-11月10日)。这是美国为庆祝独立100周年而特意举办的,史称“美国百年独立纪念世界博览会”。当时清政府派了一位中国工商业代表人物李圭去美国参加。李圭,江宁(现南京)人,原任宁波海关文牍。回国后,李圭写了一本《环游地球新录》,详细记录了这届世博会。李鸿章还为此书作序,云:“江宁李圭以东海关税务司德君璀琳之荐往赴于会……有志之士果能殚心考究,略其短而师其长,则为益于国家者,甚远且大,又岂仅一名一物为足,互资考镜也。”这确实是中国人“睁眼看世界”中的一个重要历史纪实。接着,1878年清政府又派郭嵩焘率员参加了巴黎世博会。

早期世博会的殖民秽迹

早期世博会是欧洲工业革命的产物。然而,随着资本主义的发展,殖民主义的渗透,早期世博会中除了展示主办国的进步,同时还以落后地区和国家的流弊来炫耀自己的实力。其中以1904年的圣路易斯世博会较为典型。

美国为了纪念路易斯安那纳入版图100周年(约100万平方英里的路易斯安那是在1803年4月30日,以1500万美元从拿破仑手中购置的),决定1903年4月30日在密苏里州的圣路易斯举办世博会,1901年12月20日举行了展馆破土仪式。由于当年美国总统麦金莱被暗杀身亡,继任的西奥多·罗斯福总统宣布圣路易斯世博会推迟一年到1904年开幕。当时没有人在乎比原计划晚开一年。

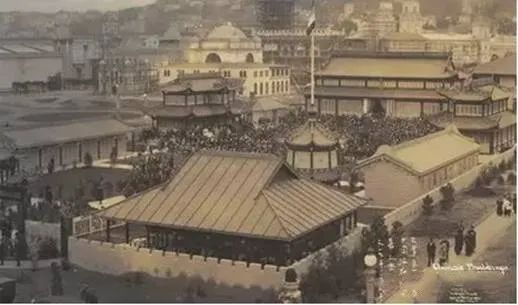

这届世博会上,清政府不仅派皇室成员溥伦贝子代表中国赴圣路易斯参加开幕式,还首次以官方形式率商界人士参展。事先,清政府派出副专员黄开甲(曾留学美国)及其随从,赴美国建造展馆,用6000多块精美手工木雕镶拼成了京城王府模样的中国馆。

圣路易斯世博会(4月30日-12月1日)正式开幕时,威廉·塔夫特代表罗斯福总统致词一完毕,罗斯福总统在一千英里外的华盛顿按下了金色的电钮,示意世博会正式启动,世博会主席弗朗西斯随即宣布世博会揭幕。为了配合世博会,原定在美国芝加哥举行的第三届奥运会,临时移到圣路易斯举行(7月1日至12月23日),使得这届世博会氛围更为炽盛火爆。随即进入盛夏,炎热无比,好在蛋卷冰淇淋首次在这届世博会上问世,给人们带来了丝丝凉意,深受欢迎。

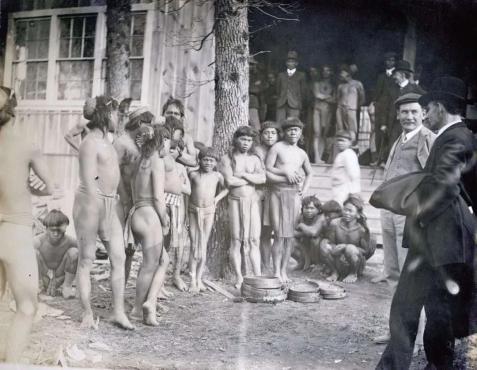

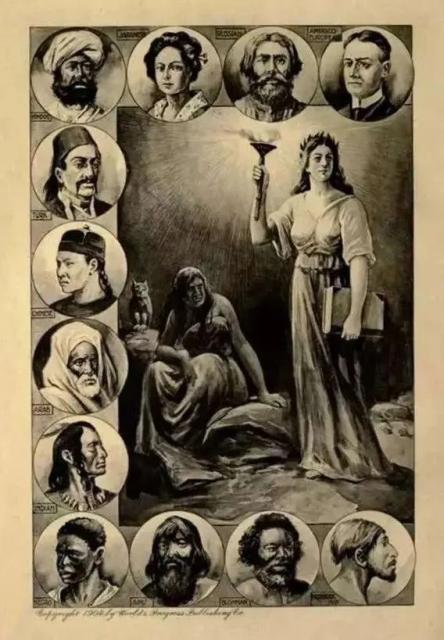

圣路易斯世博会同时给了美国显示其种族霸气的机会,在物质展品之外,打着异国情趣的幌子,专设了“人类学馆”,把世界各地的土著人搬到了世博会展馆,包括来自南美的巴塔哥尼亚巨人、非洲的侏儒、加拿大的爱斯基摩人和中国的劳工等。通过图片和人类学展览,力图让观众对“最原始和最先进的人”作一比较,意在宣传白色人优于有色人种。这种把活人与展品一起陈列的所谓“人类学展览”,实际上宣扬了人种优劣和种族歧视的殖民主义。会后遭到各地学者的严厉批评。

当时清政府参加世博会活动,是官方直接控制下委托海关总税务司洋人一手包办的,所送展品绝大部分是我国传统的农副产品和手工艺品,甚至将反映当时中国社会恶习和落后面的东西参展,使海内外爱国人士视为奇耻大辱。

1905年,留学美国的张继业曾撰写一篇《记圣路易博览会中国入赛情形》的文章,刊载于上海出版的《政艺通报》上,愤慨地予以揭露。文章指出:“他国入赛之品,皆实业学问,或当场试验,或当场制造,以比较学问上下,手艺高低”,“以视上列我国赛品之丑,奚啻天壤”,“嗟彼洋员,幸我国耻,言之痛心”,文章呼吁:“凡有血气之人闻之当如何兴起奋发,及时改良,以湔洗无穷之奇耻深恨。”当年上海正逢开展“抵制美货运动”,这篇揭露殖民主义的文章对当时上海民众、尤其工商界震动很大,无疑为运动添了一把火。

奖牌寥寥的尴尬场面

尽管如此,部分中国产品在世博会上仍具有摘金夺银的实力。除了1851年第一届世博会上,中国“荣记湖丝”荣获金奖、银奖各一枚外,1906年意大利米兰世博会上,中国江苏海门颐生酿酒公司的“颐生酒”荣获金奖。

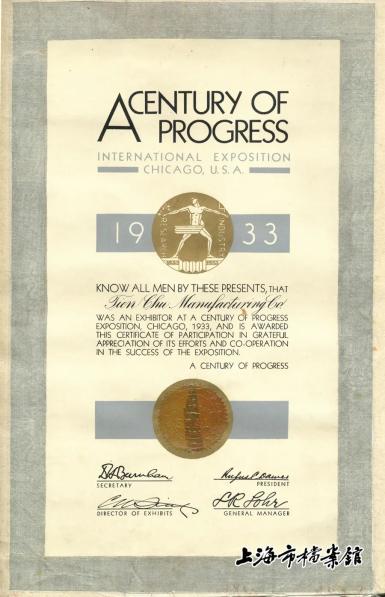

此后,在1915年于美国旧金山举行的巴拿马世博会上,中国江苏吴县沈寿所绣的《耶稣像》荣获一等奖、“常州梳篦”荣获银奖、中国贵州茅台酒荣获金奖、张裕酿酒公司的“可雅白兰地”酒荣获金奖(此后既更名为“金奖白兰地”);1926年美国费城世博会上,“常州梳篦”又荣获金奖,中国古画织锦《宫妃夜游图》荣获金奖等等。

但是相对于颁发奖牌的总数来说,仍属微不足道。第一届世博会共有5000多个展品获奖;1873年颁发了26000多奖牌,法国就得了3142枚;1926年费城世博会共颁发一等奖925枚、荣誉奖牌430枚、金牌1000枚、银牌500枚、铜牌225枚。相比之下,早期世博会上中国所得的奖牌只能算聊胜于无。

沦为陪衬、奖牌寥寥、没有像样的代表团……可以说早期博览会上的中国身影十分“单薄”,面对西方的傲慢无奈也无力还击,虽然展品精美,无论是丝绸、美酒还是画作,都十分具有中国特色,然而面对刚进行完工业革命的欧洲,仍显得底气不足。但幸好这并未使中国人民变得丧气,而是迎头赶上,于是才有了今日博览会上中国自信的身影。从“别人家”的博览会到自己主办的“进博会”,这是一条艰辛但充满希望的发展之路。

杂志编辑:陆其国

新媒体编辑:一茶、陆闻天

原标题:《回看早期世界博览会上的中国身影,我们才会更理解这发展之路走得多么不易》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司