- +1

【对话】王清华:梯田、丝路及影视人类学研究的开拓者(上)

本文摘编自《我们这一代——滇云人类学者访谈集萃》,因篇幅原因略有删节。

王清华,1979年考入云南大学历史系,学习云南民族历史专业。1983年毕业进入云南省社会科学院民族学研究所从事民族学研究工作至今,曾任民族学研究所所长、二级研究员。中国民族学会理事、中国影视人类学学会副会长。主要研究领域为民族学及影视人类学。著作有《梯田文化论——哈尼族生态农业》《南方陆上丝绸路》等多种,发表论文数十篇,参与拍摄《澜沧江》等影片45部(集)。

采访者:王吉甫,云南省民族艺术研究院研究人员。

一、民族学人类学研究领域

王吉甫:王清华老师,您在民族学研究领域成果丰厚、成绩卓著。您是如何走上民族学人类学研究之路的?

王清华:“成果丰厚、成绩卓著”不敢当,做过一些工作而已。其实,我走上民族学这条路,是一种规定。因为1979年我考上云南大学历史系,所学专业就是民族地方历史,这个专业有很多课程涉及了云南少数民族以及民族的理论,民族的研究方法等。在毕业前一年,历史系的毕业生进行了一次毕业实习,由云南省社会科学院历史研究所和我们历史系组织带领我们这个毕业班到云南省景洪市基诺山区进行基诺族考察。这个毕业实习在基诺山进行了40多天。当时规定两个人住一个寨子。这样,我和另外一个同学被分到一个叫作车尼的村子里,这个村子从乡政府走路要4个小时,穿过莽莽原始森林,到达密林中的车尼寨,真不敢相信这样的地方会有人居住。在车尼寨的40天,是我有生以来第一次接触到了真正的少数民族,他们奇异的、不同的生产生活方式深深震撼了我。如他们在进行“刀耕火种”原始农业,用火药枪打猎,住在简易的“干栏式”建筑中,日出而作,日入而息。在这40天里,我时时感到惊讶和难以理解,在这样原始森林的环境里面,在这样艰辛的非常不容易的生活中,这个民族还创造出了他们的农耕文化、歌舞文化,而且世世代代地传承下来,这是令我非常惊叹的一个事情。可以说,这40天,基诺族的生活给我留下了终生难以忘怀的印象。实习完成,我的毕业论文就选取了和民族有关的内容,叫作《地理环境决定论——以基诺族森林生活为例》,我认为基诺族之所以如此生活有了如此的文化就是由于他们的地理环境造成的,他们生活在原始森林里面,所以他们的衣食住行都靠这个森林,于是被森林塑造成了他们这样子的一个生活。大学毕业以后,我被分配到云南省社会科学院历史研究所民族研究室,从此开始了民族学人类学的研究工作。

王吉甫:王老师,民族学、人类学研究领域广阔,请您谈谈您的研究方向及领域。

王清华:民族学、人类学是相当广泛的领域,在中国我们称这一门学问为民族学,以研究少数民族,边远的地区,鲜为人知地区的或者人们了解不太多的民族文化的一门学问。在西方,称这门学问为文化、社会人类学,比如在英国,欧洲基本是称文化人类学,而在美国,则称人类学或社会人类学。实际上研究的是一样的,即在欧美也是研究其他国家或者本国的边远的鲜为人知的民族文化,美国也是一样,研究本国印第安人以及海外、岛国的民族,但研究范围则更广。一句话,人类学其实就是研究和认识人类的生活状态、人类的发展状态、人类的文化形态,人类各个民族、族群、群体所走的不同的社会发展道路,的确像你所说研究的领域非常广泛。那么,我的研究呢?我的研究可以概括为一个领域三个问题。一个领域是被所里安排的民族学族别研究的哈尼族,即在民族学领域当中将中国和东南亚的哈尼族进行研究。由于云南省红河南岸是哈尼族最集中的地区,因此成为我的哈尼族研究基地。对此一地带不知不觉就连续研究了30 多年。这是我的研究领域,也就是我研究的主要方面。三个问题呢,一是哈尼族的梯田文化。因为我在研究中发现,梯田是哈尼族所创造的最大的物质文化实体,是哈尼族一切文化的基础和核心,值得对它进行深入的研究。二是对南方丝绸之路的研究,这是一个很偶然的研究。三是影视人类学研究,这也是一个偶然碰到但持续了30年的研究。今天回想起来,我这一辈子在民族学领域中所涉及的就是这三个问题。

书房

王吉甫:王老师,您在哈尼族研究方面最为著名,研究哈尼族是您自己选的? 还是当时的工作要求?

王清华:是当时的工作要求。云南是一个多民族的地区,是民族研究得天独厚的宝地。当时历史研究所为了更好地,或者进一步地发展民族研究,成立了民族研究室,将才进所的我们几个大学毕业生进行了分工,我被安排搞民族学,要求要以一个民族为主,那就是哈尼族。当时所里对研究人员有三条要求,就是:熟悉一个民族;联系一个地区;研究一个专题。当时,历史研究所是希望每一个人一生就奉献给一个民族,因为当时历史研究所进行的是族别研究,希望云南25个少数民族都有研究人员来研究,所以这样子我就被分配研究哈尼族。没想到这一干就干了30多年。

我被分配搞哈尼族有两个理由:第一,20世纪50年代在云南进行过民族大调查,在学校里面我们学过了。这个大调查当时对云南几乎所有的少数民族都进行了调查,对哈尼族也进行了调查。但是当时对哈尼族的调查很少,之所以少的原因据说是在当时的民族识别中,把哈尼族认为是彝族的一种,争论很多,对彝族的调查比较多,对哈尼族的调查比较少,所以现在哈尼族应该补充调查,这是其一。第二个原因是,当时很少有人在研究哈尼族,或者说没有人用民族学的理论方法研究这个民族。像彝族、白族、傣族等都有很多学者对其进行民族研究,研究成果也已经很多。所以需要填补以民族学研究哈尼族这个空白。就是由于这两个原因,我被分配做哈尼族研究。

刚才你问我为什么要走上民族学这条路,我说觉得是一种规定,如大学毕业前到基诺山实习是一种先兆,分配进入历史研究所进行民族研究以及安排从事哈尼族研究真的是一种规定、一种工作要求。

王吉甫:在你们出发下乡调研以前,单位上有没有对你们做出什么要求?

王清华:有的,对我们的要求至今我还记得清清楚楚,有三条。一是要深入当地的人民中去,要像当年解放军一样同当地人同吃、同住、同劳动,这是一个要求,就是说必须要和你的调查研究对象融在一起,入乡要随俗。二是要按照调查研究提纲进行深入的调查。提纲是很大的一个提纲,是针对全国各民族的,非常广泛而细致,我们就要参照那个东西来调查,一点一滴地做。三是调查完了回来要写一个调查报告交给所里。另外,当时对调查时间的要求是一次性下乡最少半年,越长越好。

值得特别提出和注意的是,当时所里对年轻的我们进行了培训,特别对如何进行田野工作不仅进行培训,而且提出了很高的要求。这些培训和要求对我坚定走民族学之路和一生的研究都有深远的意义。

二、哈尼族研究

王吉甫:您的研究重点以及研究特色是什么?

王清华:哈尼族是我国南方一个有着丰厚文化、悠久历史的民族,这个民族在云南哀牢山中已经生活了1000多年了。对这个民族的研究我一开始并没有重点,而是对它进行全面的了解。主要从两个方面,一是从历史文献当中,从古到今的历史文献中,凡有记载哈尼族的资料我都摘抄整理分类存档。由于古代历史文献对哈尼族的记载很少,而且很零星,因而整理起来有披沙拣金的感觉。二是田野调查,在田野调查中,我发现这个民族的文化非常丰富,可以这样说,按照我所学的理论,我的眼睛看到的、耳朵听到的,甚至身体接触到的一切都是宝贵的资料。我觉得这个民族有着和我们不一样的、非常非常独特而深厚的文化。

这个民族虽然文化丰厚,由于50年代对它的调查粗浅,后又没有人深入地调查研究过,因而许多文化现象显得比较繁杂和凌乱,很多问题都没有头绪。尽管当地的文化工作者在努力收集整理哈尼族的风俗习惯和民间文学,有了诸如生活风俗、祭祀活动、民间故事、诗歌谚语等的成果,但总的来说哈尼族的研究还处在民族文化资源丰富但研究粗放,没有深入也没有系统的阶段。它需要一个较长期的田野调查和深入细致的研究。因此,当时我的研究还没有重点,或者说当时的重点就是全面深入地了解哈尼族。

后来我才发现,其实我的研究重点从一开始就注定了。

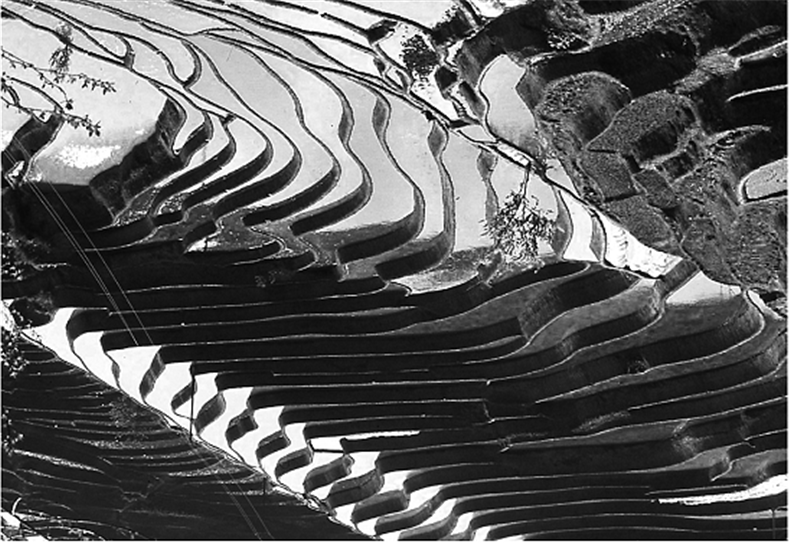

我刚到哀牢山的时候,看到的最震撼我的东西就是梯田。我当时站在山上看着那铺天盖地的梯田我就大声说过,我一定要写一本梯田的书,我觉得梯田太震撼、太漂亮啦!我觉得这个梯田太不简单了,怎么会在这个深山老林里面,这个崇山峻岭之中,会那么神奇地存在。所以,我就有了一个愿望,就是写一本关于梯田的书。

在田野调查当中,我对哈尼族的历史情况、传说、迁徙、信仰以及各种现实生产生活都进行了非常系统的了解,而在其中对哈尼梯田调查得最多最细,从哈尼族迁徙游耕、建造梯田、维护梯田、农业技术、农耕经验等都进行了深入细致的调查。

但尽管如此,当提笔来写关于梯田文化的文章时却写不下去。很长时间,我一直没有能力把关于梯田的文章写出来。在朋友的聚会上或是小型的学术会议上以及在接待外来学者的一些谈话当中,我多次讲述我的梯田调查和梯田研究,几乎所有听我讲的人都认为哈尼梯田是个非常非常好的选题。但是,我就是写不出来。对此,我进行了深刻的反思,我是从事民族学的,学的是历史,民族历史,所运用的知识和理论是民族学的,梯田虽然包含巨大的民族文化内涵,但它毕竟是农业的,要研究梯田必须要有农业的知识和理论,这正是我所缺乏的。于是我开始自学农业学,中国农业史我读过多次,以及对农田的研究我都关注,包括种子、肥料以及耕作的各种技艺我都进行了解和学习。另外,在整个农学学习和田野调查过程中,我发现哈尼梯田是在云南大山立体气候环境里面的农业,它本身也是一个立体的,是生态的东西,因此我又学习了生态学。

元阳:梯田

当我系统地学习农学和生态学后,我觉得哈尼梯田变成另外一个世界,在我眼前展现出无比壮阔的景观,而它无比深邃的内涵亦呼之欲出。这时再对哈尼族梯田展开田野调查时,我发现,哈尼梯田真是很不简单,它是一种特别的农业生态系统,是与自然生态系统完全吻合一体的农业生态系统。它不是一般的种植稻谷的农业,它是哀牢山极端复杂地理环境中的多样化稻谷种植生态系统。在这种环境中,哈尼族早已形成了一整套农业生产经验系统、知识系统、技术系统。这是一个农业系统群,它具有很高的科学性。现在我举一个例子你就可以看到哈尼梯田农业生态系统的复杂性和科学性:在哈尼族的梯田中,使用很多稻谷种子,可称稻谷品种极端多样性,仅元阳县就拥有180个当地品种。为什么要有这么多稻谷品种呢?因为梯田环境极为复杂多样,比如梯田因海拔高低而分高山梯田、中山梯田和低山梯田,不同海拔的梯田需要不同的谷种;再如由于山形地貌的关系,有的梯田在背阴面,有的则在向阳面。所需稻种又不一样。当然,还有因水土的不同而使用不同的稻种等等,总之,仅稻谷品种一项,就有丰富的、系统的农学和生态学知识、技术和理论。

随着调查的深入,我发现在梯田农业的基础上形成了完整的哈尼族社会系统、文化系统等,这些系统又是和梯田农业生态系统完全融为一体的。正如我在《梯田文化论——哈尼族生态农业》中所说:“研究哈尼族的梯田文化,首先即会发现,梯田的发生发展,直接联系着哈尼族社会和历史的发展,实际上它就是哈尼族社会历史发展的缩影。其次,哈尼族的梯田文化,是哈尼族文化的核心;哈尼族的政治制度、经济变迁、文化形态,甚至其居住文化、饮食文化、服饰文化、文学艺术等等文化单元都是从梯田文化中生发出来,并为梯田文化所统系。再次,哈尼族梯田和梯田文化是哈尼族社会生活的轴心,所有的生活都是围绕着梯田这一文化实体而展开的,无论出生取名、谈情说爱、婚丧嫁娶、节日喜庆,都与梯田息息相关,都打上了梯田文化的深刻烙印。”

在整个学习和田野调查及研究过程中,我真正领会到哈尼梯田确实需要更多的学科知识和更多的理论来笼罩它,来透视它,来研究它,才能得到一个完整的认识和理论架构。

总之,哈尼梯田是一个巨大而完整的生态系统群。对这个生态系统群,我调查了整整10年后,才开始写我的第一部哈尼族研究专著《梯田文化论——哈尼族生态农业》。这就是我的研究的重点。

王吉甫:王老师您的《梯田文化论》我也读过,对于书里的调查、数据我觉得让人不可思议,因为它太全面太深入了,而且文章优美、理论深邃,请您谈一下您在哈尼族研究中的特色。

王清华:研究特色,各有千秋。要说我的哈尼族研究有什么特色的话,今天想来大概有两点,但不知是不是特色。

第一点,把哀牢山变为我的故乡,与研究对象哈尼族成为永久的朋友。关于此,也许是种特殊的缘分,20世纪80年代初,我第一次来到红河南岸的哀牢山区时,就感到这里真是又陌生又熟悉,看着雄伟高壮的群山、漫漫云海和梯田,我知道我和这里已经结下了不解之缘,我暗下决心要将这里变为我的第二故乡。从一开始一句话也听不懂,到后来不说话也样样懂。生活从样样不习惯到处处都合适,今天想起来都觉得不可思议。

与哈尼族做朋友是件极开心的事,也是件极容易的事。因为哈尼族把所有的人都看成朋友。这是因为哈尼族经历过长时间的九死一生的迁徙而终于有了哀牢山的安定环境。为了永保这个环境,哈尼族表现出三样性格特征:一是坚强性,他们什么都不怕,所以面对大山,面对森林,他们能够开出梯田来。二是热情性,他们对人特别是外来人十分热情,即使生人到家,他们也会邀你就座,倒来茶水,拿来烟筒,然后与你聊天,你有需要他会尽其所能满足你。所以在哈尼族中搞调查是非常方便顺利的。三是忍耐性,他们样样事情都能忍,他们说只有能忍才能够生存。因此,他们对人总是谦虚有礼,不占便宜,情愿吃亏。所以哈尼族自从进入哀牢山区到今天,1300年,没有和任何一个民族发生过冲突,没有和任何一个民族发生过战争。他们追求的就是安定团结,他们追求的就是和谐融融。他们不仅对人是这样,对山对大自然也是这样。比如说,某座大山因下大雨坍塌了,或泥石流来了,这对哈尼族梯田是有相当大的损害。但是哈尼族会说没有关系,人会生病,山也会,它这次打摆子,它要抖的,它抖了以后就好了,然后我们再把它修好。对森林也是如此,尊重第一。哈尼族把森林都奉为神灵,同时也看成自己的乡亲、父母、兄弟、姐妹,要好好相处,互相敬爱,这就是哈尼族。与这样的人相处,会发现自己浑身都是缺点。不知不觉地我和哈尼族成为朋友。我的研究也和当地人紧密地联系在一起。当然,我深深领悟了哈尼族人的好,他们把他们的故事讲给我听,他们把他们的生活展示给我看,使我成为一个哈尼族的研究专家。哦,我曾经说过:“爱你爱的人,干你爱干的事,就有你的特色。”

哈尼族母子俩

第二点,活态的田野调查,即互动的田野工作。我的这种田野工作是由以下几个方面组成的。

一是“有准备”的田野工作。1. 资料准备。我在下乡调查之前对20世纪50年代大调查关于哈尼族的调查资料,包括直到今天都没有完全整理出来的资料,基本上读完了。2. 文献准备。历史文献记载的哈尼族情况我基本都了解。由于哈尼族没有本民族文字,他们的历史和文化基本是以口耳相传、示范身教的方式来传承,在中国古代历史、通史以及地方志中的记载是很少的,一直到元代以后对哈尼族记载才开始多起来,这个情况我是清楚的。3. 就是理论的准备,当时我们下去调查以前,都要求熟练掌握马克思主义的民族学理论,这个理论我们在上学期间都学过并且牢牢地记住;另外就是80年代初期我们毕业的时候,西方的一些民族学理论已经逐步地引入中国,比如马林诺夫斯基的功能主义,列维·斯特劳斯的结构主义,等等,都是要认真学习和准备的;再就是研究方法,如要准备细致的调查提纲,采取人类学的参与观察法等。

二是“带着问题”的田野工作。比如说,当时我在读20世纪50年代调查资料的时候就发现,调查报告里有说,哈尼族种田不施肥、不选种,不施肥的原因是耕种粗放,不选种的原因是农技简陋,因此认为哈尼族的农业落后。对于这种问题我就起怀疑了,哈尼族是个农业民族,历史文献、地方志记载这个民族从事了上千年的农业,维持了世世代代的生存繁衍及发展。这么一个历史悠久、创造了梯田农业的民族真的连施肥、选种这样的基本农业技术都不懂吗? 我不信,所以我就带着这样的问题下去调查。结果我发现,原来50年代关于哈尼族农业的调查是粗浅的、不深入的,有的甚至是错的。说哈尼族梯田不施肥,实际上是没有发现哈尼族有着非常好的利用高山流水施肥的系统,而且这个系统有别于所有民族,有别于内地,它是一种冲肥的,随着山水的运行来进行冲肥的施肥系统,是一种农业的特技。而且哈尼梯田育种、选种更有较高的科技含量,所以才有上面提到的多样化稻谷品种,而且这些稻谷的少退化、少病虫害品质直到今天还在引起农业专家的关注。再如,在以前的调查研究中说到哈尼族居住半山,而傣族居住山脚或者河谷,我就奇怪了,同样是民族,为什么哈尼族就要居住半山而别的民族要居住河谷呢?我就带着这样的问题下去调查。带着这个问题的调查才使我认识到哈尼族居住半山是和其上千年的迁徙、对平坝生活的历史记忆,以及梯田农业的水资源掌控密切相关而造成的。哈尼族是个很早就进入定居生活,从事农业,后来又经历过长途迁徙的民族,在从中国西北河湟地区一直向西南迁徙的过程中,他们一直在寻找一块平地来从事农业,居住过云南从北到南的所有坝子,但始终没有站住脚。云南这些坝子的海拔都在800米到1300米之间,这个海拔高度是冬暖夏凉的非常适宜人的生活,所以当哈尼族迁徙到红河南岸以后选择了半山居住,这里的海拔等同于平坝的高度,它是冬暖夏凉的,适宜生活的,用哈尼族的话来说就是“要吃肉上高山”其实就是打猎去了,“要吃粮下低山”,就是下山种梯田,“要生娃娃在半山”,就是半山适于人的生活。再一个重要原因就是,哈尼族从事梯田农业,水从山上来,田在山下,居住在半山有利于非常好地控制水资源。水是梯田的命脉,农业的命脉,有力地控制水、分配水是农业的头等大事。所以带着问题的田野工作,其调查就会比较深入,联系也较为广泛。

三是“融入生活”的田野工作。这个也是对民族学家的要求,融入生活就得与调查对象同吃、同住、同劳动、同玩(娱乐)、同策划等一切生活。

其实,其中的每一样都不容易,举一个吃的例子:才到哀牢山时我连哈尼族煮的饭都咽不下去。哈尼族的饭是用梯田所产的红米做成,那个饭叫“生撇”饭,硬得像石头,吃一口饭,牙巴骨都嚼得酸疼。而且真的难以下咽,咽下去以后也难以消化,记得第一次吃生撇饭,两天后肚子还是硬邦邦的。哈尼族之所以做如此硬的饭,是因为这样的饭“禁饿”,吃这样的饭才干得动梯田。这个饭的做法是,先将谷子在脚碓中舂成红米,然后将红米用水泡,然后放到甑子里蒸,然后边蒸边洒水直到蒸熟。后来我吃这种米饭,非常香,不要菜都可以,反而觉得昆明的饭烂唧唧的没法吃。

再举喝酒为例:喝酒是当地人的一大娱乐、一大快乐,逢年过节,家有喜丧,朋友到来,必定喝酒。用当地人话说,就是无酒不成宴,无酒不成生活。哈尼族人不爱多说话,但爱唱歌,往往一喝酒就唱歌。这是一种特殊的情感和思想的交流,所以哈尼族有句精彩的话,说是“麂子是狗撵出来的,话是酒撵出来的”, 也就是说酒不进去话不出来。所以,只有同吃,你才会深刻领会哈尼族的饮食文化、饮食特色,才能体会饮食对哈尼族生活、梯田农业以及思想情感交流的意义。

总而言之,只有同吃、同住、同劳动、同玩(娱乐)、同策划,即参加哈尼族的一切活动,融入其生活,才能获得真知。

哈尼族长街宴

四是“学习型”的田野工作。在我的田野调查中,我发现学习当地知识比迅速获得现成的资料更为重要,因为这种收获是永远的,铭刻在心的。

这种学习有几个方面:首先就是向研究对象学习。其一是要学习民族语言,不然无法和他们沟通,有翻译也隔了一层,一旦学习了语言,哪怕只会说一点,就很容易与他们亲近,而且他们还会很敬佩你。其二是学习当地民族的传统知识,它是那样丰富多彩、与众不同,如农业知识、农业科技、自然生态,以及世界观、人生观、宗教观,甚至生活方式、情感表达、草医草药等。其三是学习当地人的表达方式,它的精彩会让你终生不忘。例如,善用比喻,一切都与“主体梯田文化”有关,如“梯田是小伙子的脸,大腿是姑娘的美”等。

其次就是根据调查需要学习。其一是学习其他学科的知识和理论,如前面我说过的学习农学、生态学等方面的知识。其二是学习新的研究方法,如当时所学的PRA 方法(农村参与式评估)、传统知识系统运用、生态服务功能运用等现代研究方法。这些研究方法在学习、了解和解释当地传统知识方面收到了相当好的效果。总而言之,整个田野工作就是一个学习的过程。

五是“不失情感”的田野工作。我觉得田野工作是与当地人情感交流互换的过程,这是非常难以忘怀的,其中有几种情感令我终生难忘:

敬畏之情。我从当地的民族对大山的敬畏,对梯田的敬畏,对神灵的敬畏,对其他民族的敬畏,以及最后对自己的敬畏中体会到了如何处理人与人、人与自然、人与超自然的关系。这是非常重要的,里面包含非常深的敬畏感情。

怜悯之情。在融入当地的生活当中,我深刻感受到这个民族生活的艰苦、劳动的艰辛,在哀牢山所有的生活都将比其他地方要付出更多的代价。相比我们的城市生活及工作环境、待遇更是不可同日而语。因而,时时会在心中产生深深的怜悯之情。当然,这种怜悯之情还不是可怜他们,而是觉得他们的付出太巨大了,应该获得更好的生活回报。为此你会急他们之所急、想他们之所想,你会想帮助他们,这种情感是在田野调查中被激发出来的,尽管作为民族学田野工作者的你什么也做不到、帮不了。

爱慕之情。有两个方面:一是对异质文化的爱慕,二是对人的爱。

对异质文化的爱表现在,在田野工作中,你会突然发现这是一种你从来没接触过的文化,它会立刻就深深地吸引你。仅仅他们对大自然和对人的态度就令人倾慕不已。例如,下大雨了,我们就急了,这种鬼天气影响我出行了,哈尼族会说你别急,老天爷和人一样,有时候他也要休息嘛,有时候他也有情绪,他也会生病,也许他今天生病了嘛,所以不要着急,要理解天,天有天的难处,人有人的难处。另外,泥石流来了,梯田被大片冲掉,我们感到灾难来了,结果哈尼族会告诉你,无所谓的,山有它承载不起的时候,人也有老死的时候,这片被冲毁的山也许到了死的时候了,死了就是生了,你不要以为人死了就没有了,人死了在另外的时间和地方又出现了,等雨停了以后我们去挖地,把梯田修起来,所以它又“活”了。这种豁达的态度,非常理解大自然,也非常理解人。这种对我们来说的异质文化是可爱的,这样一种文化一定会让你产生爱慕之情,让你离不开这个地方,让你深深地眷恋。

再就是对人的爱。哈尼族人是可爱的,无论男女老幼都是天然而真实的,因此他们人与人之间的关系显得非常的大度,豁达,与人为善,与人为美。关于此,刚才在前面我已经说过一些。然而,对人的爱不仅表现在你对他们的感情上,而且他们表达出来的对你的情感,更让你终生难忘。例如,表达想念之情:“天和地离得虽远,雨丝把它相连;山和山离得虽远,云海把它连成一片;你和我离得虽远,一想你就在眼前。”例如,表达离别之情:“小河你把清泉带走,把石头留在后面,阿哥你把情爱带走,把难过留在我心头。……再见了,戴手表的阿哥。”等等,表情达意,极为生动,夺人心魄。

感激之情,感恩之情。长期的田野调查,你会对当地和当地人产生深深的感激感恩之情。虽然你是一个陌生人,一个外地人,也许来此以后就再也不会再来了。可他们却认为你来到这里不容易,会提供给你住,提供给你吃,提供给你资料,满足你所有的要求,而且一点也不图你的回报。你只要需要,他只要有,他一定会提供给你,虽然物质的东西他们没有太多,但是可以完全提供给你;精神的东西也一样,你要了解某个问题,他会尽全部力量来给你解答,他解答不清楚他会带你去找另外的人解答,硬是要把这个问题帮你搞清楚为止。这种无私的对你需求的满足,我们是要永远怀着感恩之心的。

我认为在田野工作中,要饱含着感情,因为这种感情是自然产生的,而且我觉得是不会消失的。因此民族学的作品和研究成果应在理论的观照下充满情感。那种文字苦涩、枯燥乏味的所谓民族学著作,我认为是没有灵魂或是失去心性的民族学,所以显得晦涩难懂、面目可憎。

我在写《梯田文化论》的时候我是饱含着情感,我饱含着对那片土地深而复杂的情感在写的。我认为民族学著作必须具有科学的内涵和富含情感的文字表述,我觉得才是好的,因为民族学是生活的、生动的、活的、有血有肉的,所以其研究和文字表达也应该是饱含情感的。

总之,我的田野工作的活态性是我的民族学研究的一个主要特色。

2013年6月22日,红河哈尼梯田申报世界文化遗产成功:云南电视台演播室

王吉甫:王清华老师您的民族学田野调查确实很精彩,您以与当地融为一体的、深入细致的田野工作为您的民族学研究特色,真是别开生面。您能否用一句话来概括真正深入了的民族学田野工作?

王清华:可以。有一次,在社会科学院与年轻人座谈,他们问了同样的问题。我的回答是四个字:“刻骨铭心。”如果你对你所调查的地区和你所调查的民族有了切肤切、心的感受,有了终生难以忘怀的认识和记忆,你就会得到这四个字的含义,当你真的有了这四个字的感受以后,你的民族学文章和著作就下笔若有神了。

王吉甫:您是哈尼族梯田及梯田文化最早的研究者,您是如何选定这项研究的?是什么动力使您一生研究哈尼族?

王清华:至于如何选定梯田文化作为研究重点和对象,是有几个原因的:第一是哈尼梯田这个形象,哈尼梯田这个雄伟壮观的形象深深地震撼着我,一直吸引我要研究它。第二是当地朋友告诉我梯田的重要。如我在元阳认识的第一个人是元阳县文化馆的馆长杨叔孔。他是一个老革命,中华人民共和国成立前夕就进入元阳,一直从事文化工作,对哈尼族最有兴趣,一直在收集哈尼族的风俗习惯和民间文学艺术。他曾经带我参加过许多哈尼族的活动。再如文化馆的摄影师邵字伯,他一生都在拍摄梯田,认为梯田是最值得研究的。也就是说研究梯田,有朋友的启示和提醒吧。第三是学界朋友的鼓励支持,比如段玉明每次见我都催我快点下笔写梯田,邓启耀也让我快写,说可以在他编的杂志上连载。在朋友的鼓励和追逼下,我一直盯着梯田进行调查和研究,终于一鼓作气写出了《梯田文化论》及一系列研究论文。

至于是什么动力使我一直研究哈尼族,其实在前面我已经说过,我研究哈尼族是我所在的历史研究所的安排、规定和工作的要求。但仔细回想,除了上述“规定”外其实还有其他原因。

首先,哈尼族深深地吸引了我。大学毕业才进云南历史研究所工作时被告知所里留存了20世纪50年代的几乎所有的民族调查资料。我把有关哈尼族的资料全部调出来看,的确不是太多,只有两本印成白皮书的内部资料,其他全部是手写的,有的写在土纸上,有的写在课本上,有的甚至写在纸烟壳上,有毛笔写的、有铅笔写的、有钢笔写的。我为这些调查所感动,并引起了我的极大兴趣。我看完这些材料以后就下乡了,我首先到的地方是红河南岸的元阳县,是哀牢山区哈尼族最集中的地方之一。在那个神秘的哈尼族地方进行了几个月的调查以后,我发觉我深深地喜欢上了这块土地,而且我对这块土地上的哈尼族产生了非常非常大的一种依赖。从此以后30年过去了,我觉得我都离不开那里的梯田,离不开那里的哈尼族,我总觉得我和他们有一种太深的缘了,我不知道是什么缘。总而言之,我去那里就会很高兴,而且我回来几天后又会想去那个地方,那个地方像磁石一样地吸引着我。

再就是,刚才所说,当地朋友帮助我,学界的朋友一直不间断地鼓励我。就这样,我走上了研究哈尼族这条路,而且一直走到了今天,可能以后还要一直走下去。

哈尼族村落

王吉甫:王老师,当您的《梯田文化论——哈尼族生态农业》及数十篇关于哈尼族文化的论文写出来后,有人说,每个民族的文化都有一个核心,说您真正把哈尼族文化的核心——梯田文化找到了。有了这个文化核心,哈尼族所有的文化都有了依靠,于是以这个核心,哈尼族的文化体系建立起来了,浩如烟海的哈尼文化成为一个科学的体系。因为您建立了哈尼族整个梯田文化的体系,学术界对您的研究领域和研究成果给予了很高的评价,这是您对哈尼族的贡献,对民族学的贡献。对于此您自己怎么看?

王清华:这种评价对我来说是过高的赞誉了,怎么敢当!说我建构了哈尼族梯田文化体系,这种说法和评价其实不是太准确,因为其实哈尼族文化早就形成自己的体系,只不过淹没在历史的迷雾中,我只是重新用文字将它呈现出来而已。

我写过4本关于哈尼族梯田的专著和一系列哈尼族研究论文。其中,《梯田文化论——哈尼族生态农业》是较完整、较为系统地把哈尼族的文化展示出来、透视出来的专著。这本专著得到学术界广泛的肯定,也得到了哈尼族人的肯定。因此,获得了1999—2000年云南省人民政府颁发的“云南省社会科学优秀成果”一等奖;2000年我被授予“云南省有突出贡献优秀专业技术人才”称号,这是给我的鼓励和荣誉。

在整个对哈尼族的研究过程中,我清楚明白地知道真正的受益者是我自己,因为我从对哈尼族一无所知到学会了哈尼族文化,从单一的民族研究学到学会了农业学、生态学的知识、理论和方法。所以,不是我对哈尼族、对民族学有贡献,而恰恰是哈尼族、民族学对我有贡献,是它们成就了我。研究哈尼梯田对我而言是一个非常重要的人生历程,同时更是一个非常重要的学习过程。在这里,我要感谢哈尼族,感谢他们创造了梯田!我要感谢民族学,感谢这门高级的学问使我的人生有了色彩。

王吉甫:其实我觉得真正的科研应该是能影响一个民族甚至一个地区的发展,那么像哈尼族梯田文化研究,您觉得是否对哈尼族这个民族产生了影响?

王清华:民族学家有三大使命,第一个就是增加世界的知识,通过你的调查通过你的研究让人们不认识的事物为人们所认识;第二个就是建构和创新理论,让人们对世界的认识增加一种方法、一种理论;第三个就是你的研究对你的研究对象要有帮助,说得通俗点就是对当地要有点用处。那么,我的哈尼族梯田及哈尼族文化的研究对当地哈尼族究竟有没有点用处呢?这个问题问得好。在一个很长的时期我都觉得我的研究是学术研究,对当地没有多少用处,而作为个人、作为学者更是人微言轻,当当地人遇到什么困难需要我们向上反映也往往是得不到解决。在当地,我常常觉得自己没有用处,反而是处处有求于当地和当地人,只有他们帮助我的,让我认识哈尼族的知识,让我认识哈尼族的梯田,认识哈尼族的一切。但是我呢,几乎提供不了他们什么东西,起不到帮助他们的作用,只有他们来到昆明的时候,领他们玩玩,请他们吃顿饭而已。当时我觉得民族学家是很可悲的,只会求人,不能帮人。

2000年,当红河州向世界遗产委员会申报哈尼梯田作为世界遗产的时候,政府为此而做一系列宣传、鼓动、展示等工作的时候,我的研究派上了用场,在宣传哈尼族文化的时候需要它,在申报世界遗产的论证过程中需要它。这时,我才发现民族学家的用处。而2013年6月22日“红河哈尼梯田”世界遗产申报成功,其民族文化知名度、旅游业及各项事业火爆兴起的时候,我才发觉我的研究对当地还是有些用处、有些贡献的,所以我感到非常的欣慰,我也感受到了作为一个民族学工作者的自豪感。

王吉甫:王老师,今天我们就谈到这里,谢谢您,辛苦了。明天我们要请您谈谈关于开启南方丝绸之路和影视人类学研究的问题。

(未完待续)

我们这一代:滇云人类学者访谈集萃

尹绍亭 主编

ISBN 978-7-5077-5955-6

2020年7月版

本书精选了24位中国人类学民族学学者的学术访谈,以赵捷、林超民、尹绍亭、李国文、杨福泉、邓启耀、何明等深根于云南地区的第三代人类学学者为主,亦收录曾在云南求学或工作过的日本学者秋道智弥、横山广子教授,澳大利亚唐立教授,美国学者施传刚教授,中国台湾的何翠萍教授5人的访谈记录。访谈中,他们不仅分享了各自的考察经历、调查足迹和成长轨迹,也谈到了云南等地的民族学、人类学调查,少数民族研究中心等大学学科建设的议题,以及对整个中国人类学发展的观察与展望,观点精彩,视野开阔,充分展现出一代人类学学者的学术追求与思想风貌。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司