- +1

摄影师|许海峰:上海绝响,虹镇老街

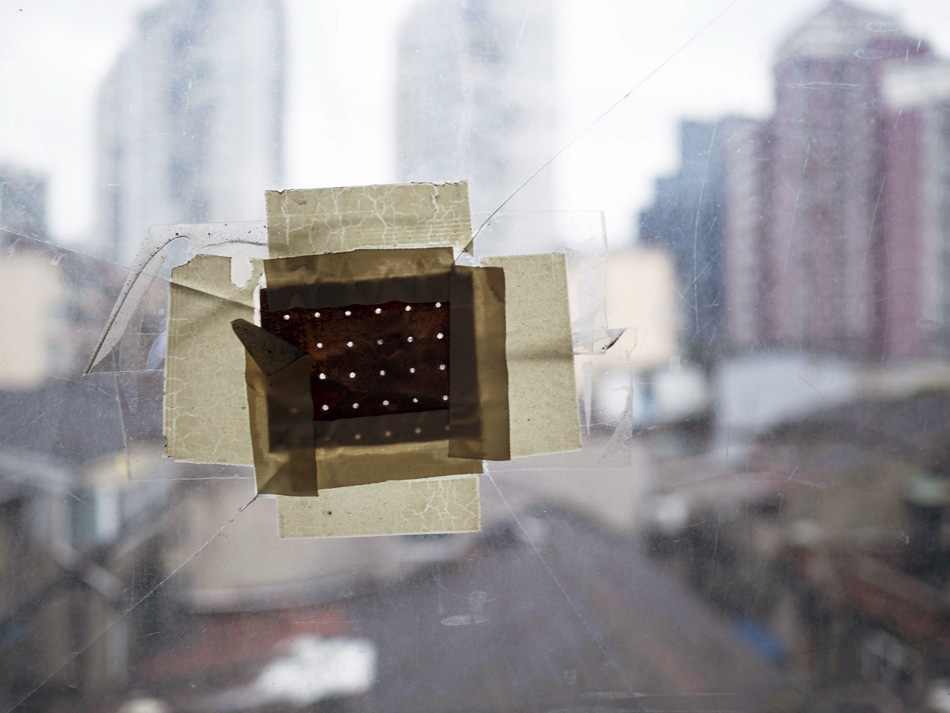

1997年,虹镇老街远眺。这片棚户简屋达90公顷,居住人员多为底层劳动人民。摄影 许海峰

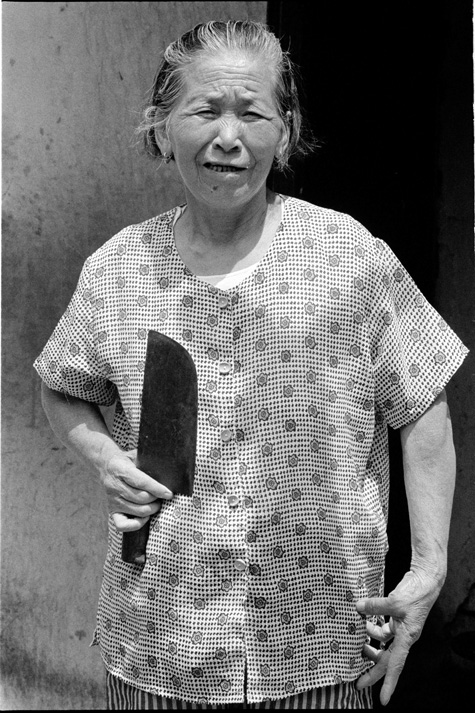

1998年,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

虹镇老街在民间有着草莽之地之称。它曾是上海规模最大的旧城区之一,危棚简屋紧紧相连、用地功能混杂、卫生环境不佳、居住条件差,治安环境堪忧。1990年代以后,鳞次栉比的住宅及商业用地构筑起的综合性社区拔地而起,一场“新”与“旧”的交替,如同潮水般一波波刷新着都市生活的色彩。通过摄影师许海峰于90年代开始拍摄的历史影像中,我们感受到了岁月的流逝,城市的不断发展。此项目不仅是以纪实的角度出发,摄影师的亲身经历更让照片富有生命力,在虹镇老街这样一个标志性的地域中,体会到上海的绝响。

1992年5月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

1992年4月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

澎湃新闻: 起初拍摄《虹镇老街》项目的契机是什么?

许海峰:虹镇老街像是上海的一块飞地,从外部窥视里面,密密麻麻的羊肠小道,全是岔口,人一旦迷路,心便不安起来。岔口低矮房子下一双双眼睛望着路人,让人不敢对视。凶险陡升,加上它的传奇,恐怕这便是外人不敢随意闯入这个区域的主要原因。于我,这里是江湖,也是日常生活。自有其规则,在规则下行事,便不慌。在二十岁前,我一直居住在那里。有人说虹镇老街像香港的九龙城寨,我没有去过九龙城寨,在做这个专题的时候通过网络看过多次,外部形态确实很像。不仅街巷的格局,空间,密度,居住其间人的生活方式,精神状态,甚至隔着屏幕能嗅出其中的气味与上海的虹镇老街差不多。一样被城市“遗忘的角落”,一样的草莽气息,看完,肾上腺素飙升。

2018年春节,我偶然地再度路过这个地区,看到正在上演一出淮剧——粗旷的唱腔,铿锵有力,台上台下全是垂垂暮老的观众,此番景象,瞬间勾起我很多心事,激起我要做这个专题的念头。整个项目是以视频为主导展开的,摄影仅是其中一小部分。(点击观看此项目H5|虹镇老街——上海市区最大的棚户区华丽转身)

1992年2月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

1996年8月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

1992年3月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

1996年1月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

1994年3月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

澎湃新闻:几十年时间里摄影是否也发生了转变?拍摄方向上,人物肖像与非肖像之间是怎么平衡的?

许海峰:90年代初的摄影还是承接着80年代的沙龙风——物质生活贫乏单调,摄影上便想着如何创造精神上的丰裕,结果更加的空洞苍白,陷入自娱自乐之境。再后来,纪实摄影在整个90年代的中国迅速崛起(这就像今天的当代摄影艺术一样),贴近生活、以人为本,纪实摄影成为当时的热词,成为主流表达语言。对于二十刚出头的我,这是最好的、最新的摄影。乐凯黑白胶卷和24毫米到50毫米的几个定焦镜头是我在城市街拍常用的搭配,也是训练自己与被摄对象在一瞬间的物理关系以及肉身受光影、人物情绪的微妙变化而相应做出应变(抓拍)能力,最重要是通过照相机镜头得以多一个视角观看周遭,这与眼睛直接去看不一样。

回头看,当时无非是想把照片拍的像摄影作品(目前又有一种将摄影作品拍成照片的逆风向),所以我没有想到人物肖像与非肖像之间的平衡,拍下来全是凭着青春的冲动。1989年春夏,攒钱买了一台海鸥DF-1相机,468元,开始摄影练习,进而自觉进入创作状态。一开始,拍摄对象自然首选身边的人,虹镇老街里面的人并不介意一个“内部”人员拍摄他们,拍坏了过几天还可以再去拍。在那个年代,日出日落清清楚楚,日子过的不紧不慢,他们有的是时间,我有的是热情,双方“共谋”而成就了这些照片。

1992年2月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

1993年11月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

澎湃新闻:相机/胶片的选择对于拍摄画面的影响。

许海峰:相机的选择取决于对观看事物的态度和视觉表达的需求。从海鸥DF-1、美能达x-700、尼康FM2F3,到2000年后的数码相机直到2008年添置了大画幅相机。 这么多年下来,钱花掉了不少,最贵的还是搭上——时间。

随着旧改的深入,我记得那一年是2009年,动迁标语张贴在弄堂的墙上,我开始与同为新闻工作者的妻子合力做了30多位动迁居民的视频版口述史、人像摄影和大画幅相机对空间的描绘。这一过程持续了约一年时间,但是大画幅相机所拍的照片目前还没有整理。

1994年6月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

澎湃新闻:请分享一下发生在虹镇老街里记忆深刻的故事或者人物。

许海峰:大概在我小学三年级的时候,贴隔壁邻居“老虎”在我们天宝路小学门口将我打了一顿,我的手臂被他扭在后背感觉快要折断了,痛死他却不放手。这番痛和羞辱,我发誓要报复,而我确实很快就付诸行动,捡了一块褚红色八五砖藏在书包里,在黄昏时分到了他家门口,勇敢地掏出来扔向他父母正在吃饭的饭桌上。人未砸到,却惊翻了整个弄堂。母亲羞愧难当,自然将我一顿暴揍。闻讯而来的隔壁山东青口小脚老奶奶急急跑来护住我,不让母亲的扫帚落在我身上。我躲在她怀里,整个弄堂只有她一人听我委屈的哭诉。这事的发生,弄堂里没人想到我这个平时大家眼里温顺的孩子,竟然是如此彪悍生猛的一个“坏小宁”(坏孩子),长大后这一场景总是在脑子里盘旋,为什么?孟母三迁,有一定的道理。打架斗殴在虹镇老街,在那个年代,是每天都会发生的事,无非程度不同而已。

1994年3月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

1990年11月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

1994年5月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

1993年11月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

1991年3月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

澎湃新闻:时隔这么久再回头来看此项目有什么新的发现和收获,或者遗憾吗?

许海峰:在2009年,有那么一阶段过于投入到动迁口述史的拍摄中,动迁政策也未及细察,人为地被剥夺了一些权利未能及时察觉,造成我和哥哥之间不必要的关系紧张,直至2018年在做这个专题时才发现其中的奥妙。当我们采访到一位当年该地块的动迁工作人员时才恍然大悟知道了内情。遗憾?确实遗憾,跟房子有关的事,都不是小事,损失不可谓不大。但生活就是如此,有得有失,否则我想可能会永久地伤害到兄弟情,而无法挽回,但是一只老鼠解救了我们兄弟俩。当时,因一只老鼠在深夜爬到电冰箱上方的电线,造成短路发生火灾,哥嫂和侄子从二楼阳台翻越到邻居家而得以脱身。闻讯,次日返回查看,房间的白墙大面积熏成黑色,家具、电冰箱自然报废掉。很快我便携带户口本身份证去动迁组签字,搬!说来话长,此后再没有力气继续拍了,好多年开车都绕道此地。

后来我注意到,在上海,还是有人断断续续在这个地区拍过不少照片,拍的特别朴实,是那种地方志样式的照片,我觉得这种照片最真实地反映了当时当地的面貌。在中国,棚户区各地也不少,形态上也差不多,能拍出新意的不是对着那些建筑,而是里面的人,他们的酸甜苦辣。虹镇老街,对个体摄影师而言,是一个创作实践,对这座城市来说,则是一份翔实史料的留存。就前期的一系列报道来看,我们听到来自官方的声音比民间更急切和肯定——居然有人对这个地区记录的这么完整。如果确实地真实的得到这份肯定,那么这份由摄影、视频、文字、绘画,声音所构成的文献性质的资料,希望接下来能得到相关部门实实在在的重视。

1998年,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

2009年6月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

2009年1月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

澎湃新闻:本次是以展览方式呈现,如果未来用摄影书或其他形式,会想要怎么展示?

许海峰:本次《城市记忆——虹镇老街影像展》获得海派文化中心的高度重视,进展得颇为顺利。但因为时间仓促,摄影书并未提到议事日程上,不过宣传册还是在开幕当天赶制了200册。在未来,随着时间的推移,摄影书这类文献性质的纸质刊物也许会受到重视,也许被彻底遗忘,最终这些照片可能会散失在古玩城、花鸟市场这类地方。我这样说,并非“丧”,而是因为我经常能在上述那些地方购买到一些令我惊喜和惊讶的照片。如果有幸能被社会再度关注,我想以目前如此丰富的采访素材,可以做出很多有趣的事情出来。比如,请原住民来复原一张虹镇老街街街巷巷的地图,并结合技术做触屏互动,让人们在短短的几分钟之内感受到这片草莽之地如何涅槃成为上海一座华丽的未来之城。

未来之城已然显现,它不是一蹴而就,是原住民的退让,是那些给予栖身的棚户简屋被推倒,是上海市各届政府二十多年不懈的努力,是开发商的眼光和资本,这些合力共同构建了一股巨大的力量,完成了上海市区最大一块棚户区——虹镇老街的旧改。虹镇老街已成为上海的绝响,今天,我们以薄薄数十张照片让虹镇老街、虹镇老街的原住民再度回到公众视野——这座城,曾经这样走来过。

2018年2月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

2019年1月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

2020年10月6日,一名男子在瑞虹新城的屋顶上整理衣服,防止吹落。瑞虹新城在原址虹镇老街上建造起来,完成了该区域的旧区改造。摄影 许海峰

2009年7月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

2009年10月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

2019年2月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

2009年6月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

澎湃新闻:请最后谈一谈作品中关于城市变化,身份认同与摄影之间的关系。

许海峰:虹镇老街的照片集中拍摄于三个阶段。一个是1992年到1998年,这一阶段主要是从1991年在上海大学美术学院学习摄影开始。2009年开始动迁到我家门口时,集中拍了一年多。这一时期主要做视频版动迁口述史,和大画幅人像摄影,以及扫街式的纪实摄影。最后一个阶段则是在2018年春始,纠集了一个4人核心团队,连续七个多月的时间,以视频加文字的形式进行新闻报道式的采访。

当这个专题以新闻报道的形式向公众呈现出来的时候,看着这些照片、底片我发现这不是一个摄影专题,而是综合性的文献类项目。这是我拍摄第一张虹镇老街照片时完全没有想到的结果。如果我后来不做记者,可能不会有2009年之后的那些照片,起码不会有那么多。这样想来,这些照片对于这个地区是重要的,对于这座城市是否重要则取决于这些照片最终如何被处置。

2009年10月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

2018年11月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

2020年10月,生活在虹镇老街。摄影 许海峰

2018年4月3日,上海。周传星老人站在工地的大门口张望眼前拔地而起的高楼,这里曾是他和子女生活的地方。原来的虹镇老街已改头换面成为瑞虹新城。摄影 许海峰

视频:草莽之地

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司