- +1

金斯伯格与她的同学们——59届哈佛女性法学生的故事①

【编者按】:

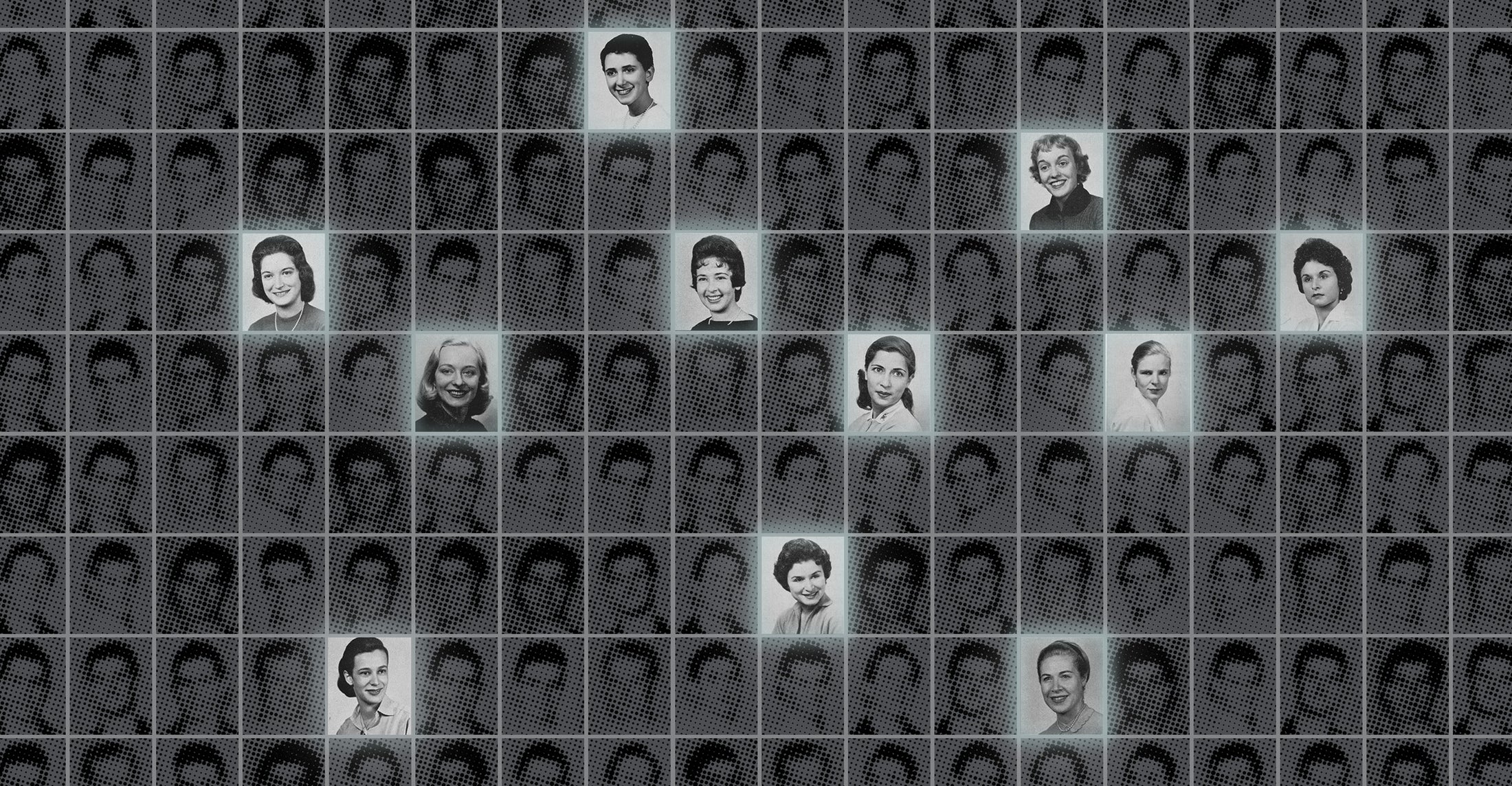

在常人看来,进入哈佛法学院的59届学生中的十位女性将在毕业后拥有光明的前途;但是,在她们排除万难来到竞争激烈的哈佛法学院后,她们所面对的才是真正的挑战和痛苦——教授的忽视或刁难、同学的排挤、平衡家庭与学习及工作之间的困难、“不欢迎女性”的就业市场,以及机会渺茫的晋升道路都让这些他人眼中的精英女性饱受煎熬。对于59届法学生中最为出众的大法官金斯伯格而言,这些曾经的同学的经历成为了她在法律道路上勇敢抗争、坚持正义的理由。本文记录了五十九届哈佛法学院另外九位女性的非凡故事——她们本人、她们的家人们以及一位记得她们的最高法院法官共同讲述了这些故事。本文原载于《Slate》杂志,并有音频系列“金斯伯格与她的同学们”,因篇幅较长,分三篇刊发,此为第一篇。

最近在我看完一部关于鲁斯·巴德·金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)的电影后,其中的一幕一直在我脑海里挥散不去。传记片的片名是《性别为本(On the Basis of Sex)》,讲述的是未来的大法官和她的一些哈佛法学院同学聚集在法学院院长欧文·格里斯沃尔德(Erwin Griswold)的家中共进晚餐的故事。那是1956年,距离法学院开始招收女生仅仅过去了6年。在那一幕中,院长要求班上的每个女性(包括金斯伯格在内的九名女性)分别站起来,解释她为什么要抢男人的位置来上哈佛法学院。

这个故事是真实发生过的。它在多年来被许多人(包括金斯伯格本人)复述了无数次 (《基于性别》是金斯伯格的侄子写的,我采访过他)。因此,这个故事本身就有了自己的生命力,这在一定程度上要归功于鲁斯•巴德•金斯伯格(惊人的法律生涯,这使得人们在回想这个故事时觉得它更加荒谬。在格里斯沃尔德院长家的那个晚上,已经成为围绕最高法院大法官的又一个“圣徒传记”(hagiography)。当然,在影片中,聚光灯落在金斯伯格身上,因为她冷冷地回答说,她在哈佛读书是因为她想更多地了解丈夫的工作。但当我看到这一幕时,我想:那些在背景里对鲁斯·巴德·金斯伯格的回应咯咯作笑的其他女性,她们来到法学院的理由又是什么呢?这些女性都是先驱,现在却只是在电影里扮演她们著名同学的配角。但她们是谁?是什么吸引她们加入男性数量多达500多名的法学院?她们希望用自己的学位做些什么?

此外,我下定决心要知道她们在哈佛以及毕业后的情况。他们是否在茫茫人海中团结一致,在面对偶尔不怀好意的教授和毕业后充满敌意的工作场所时互相支持?她们是否像金斯伯格大法官那样嫁给了生命中的挚爱,并找到了一份令人满意的法律工作?当这位身材娇小的同学打破玻璃天花板(glass ceilings)、建立起保护性别平等的宪法体系时,她们是否在整个职业生涯中都在远处为她喝彩?或者她们在暗地里相信,如果不是发生了那些命运的转折,她们也可能已经在这个国家的最高法院占据一席之地?

这项计划花了我们一年多的时间,但是我们找到了她们。对于那些仍然健在的对象,我们采用了口述历史的方式来采访记录,并将其中一些采访变成了两集的播客。对于那些已经逝去的毕业生,我们和她们的家庭成员进行了交谈,以便对1959届学生不同的发展道路有一个完整的了解。我们收集了照片、笔记和故事,试图建立一个档案,来记录这些女性的生活和职业。我们甚至找到了一个我们原先错过了的女性,因为她从哈佛法学院退学,没有出现在名录中。我们之所以能够发现她,是因为金斯伯格法官表示,我们得到的班上的女性数量有误的原因是因为她的一个女同学在毕业前辍学了。(我们在追踪报道她的过程中了解到,这位同学最终回去攻读法律学位,并且非常积极地参与宣传工作,以至于在80多岁时曾因抗议而被捕。)

我们收集了她们对在哈佛受到的欺辱、职业上经历的挫折和挫败、对人际关系和养育孩子,以及女权主义法律运动进展的看法。我们发现,虽然这些女性确实会密切关注彼此,有时还会在远处给予对方鼓励,但她们大多都很忙,忙于自己的事业、家庭和目标。我们了解到,她们所经历的并不是简单的友情故事,这些女性承受的巨大压力并不总是能使得她们建立起姐妹情谊(sisterhood)。有时,压力甚至会使得她们分道扬镳。

尽管人们很容易被“小小的竞争关系”的戏码,或者被“寻找关于哈佛法学院59届女学生的简单故事” 所吸引,但这从来都不是重点。我很清楚,这个故事并不是常青藤版本的《红粉联盟》(又名《女子棒球队》,讲述了二战期间一支史无前例的女子棒球队队内的冲突和故事)。但当我们开始着手这个项目时,最简单的结论:例如,成为鲁斯·巴德·金斯伯格和成为罗达·索林·伊塞尔巴赫尔(Rhoda Solin Isselbacher)或爱丽丝·沃格尔·斯特罗(Alice Vogel stroher)之间的明显区别,是拥有马蒂·金斯伯格这个人物,开始显得越来越不完整。因为在我重读了金斯伯格同学们的传记之后,我又回去重读了金斯伯格一些最著名的观点和反对意见。59届的毕业生们在其中反复出现。从金斯伯格在2007年莉莉·莱德贝特(Lilly Ledbetter)公平薪酬案中的异议中,我们可以看到卡罗尔·布罗斯纳汉(Carol Brosnahan)和荒谬的薪酬歧视的故事。罗达或爱丽丝的怀孕或流产都使得她们的职业生涯付之一炬,这些故事都在金斯伯格2014年对Burwell诉Hobby Lobby公司的那份异议书的表面下酝酿着,她在那份异议书内写下了难以获得避孕护理所带来的负担。这些女性在求职面试、晋升和公平薪酬等方面受到的歧视,构成了她在2011年杜克斯起诉沃尔玛性别歧视集体诉讼案中持不同意见的核心。所有这些女人的故事,以及在格里斯沃尔德院长家的臭名昭著的宴会,突然间成为了她在弗吉尼亚军事学院案件中写下历史性的多数意见书的潜台词;在1996年,弗吉尼亚军事学院废除了严苛的、只招收男性的性别隔离制度。

2007年,金斯伯格的一位同学爱丽丝·沃格尔·斯特罗(Alice Vogel Stroh)去世了,金斯伯格给爱丽丝的女儿们写了一封信,并告诉她们,她们的母亲没有成为一名伟大的法学家是运气或命运的问题。金斯伯格写道,她希望爱丽丝的女儿们能在生活和事业中茁壮成长。在她50年的职业生涯中,金斯伯格一直在努力确保爱丽丝的女儿或其他任何人不会复制1959届毕业生的生活经历。阻碍她的一些同学取得像鲁斯·巴德·金斯伯格那样伟大的事业成就的障碍和态度,并非运气或命运、甚至也和嫁没嫁对人也无关。这些障碍存在于那些把金斯伯格和她的同学们视为不便、不足或古怪的制度之中。在某种意义上,金斯伯格一生的工作,是对她的同学们的奋斗、胜利和遗产的一座聚集的、活生生的纪念碑。她们的故事被写进了信条中,而女性在宪法和司法系统中争取平等的斗争仍在继续,这些女性以不同的方式,在不同的程度上为这场斗争奉献着自己的生命。

卡罗尔·布罗斯纳罕,1934年生

卡罗尔·布罗斯纳罕

当卡罗尔·布罗斯纳罕(Carol Brosnahan)还是一名职业生涯中期的律师时,她就知道自己的工作量与她的两位上司一样,甚至更多。但当她要求被提升到他们的级别时,她却被拒绝了。她说:“所以我说,‘见鬼去吧,我要去当法官,看看会发生什么。’”在去年,卡罗尔庆祝了她担任法官的40周年。

“女性不应该管钱”

卡罗尔·布罗斯纳罕(Carol Brosnahan)原名卡罗尔·西蒙(Carol Simon),在纽约皇后区长大。她是个爱读书、害羞的孩子,学习功课对她来说从不是难事。她被韦尔斯利学院录取,在那里学习经济学。后来,她在华尔街找到了一份工作,为富有的客户研究投资。“我不被允许会见客户,因为女性不应该管理他们(客户)的资金,”她回忆说。

那份工作她干了一年,在此期间她订婚了。“我的未婚夫说我不适合去工作,但我可以去上学,”她说,于是她开始申请哈佛法学院。但直到她解除了婚约后,她才决定去法学院念书。她在学期开始前一个半月给院长打了电话。他看了看她的在校成绩和考试成绩,告诉她可以报名。

充满敌意的教授,饥肠辘辘的男人

对卡萝尔来说,她曾就读于一所女子学院(韦尔斯利),在这样一个男性主导的环境中生活非常有趣。她说:“班上有9名女生和525名男生,如果我不想记笔记的话,我就不用记了。”她遇到她的丈夫是因为他糟糕的生活能力:她主动提出为家里的6个男人做饭(包括她未来的丈夫吉姆)以换取免费的食物。

不过,尽管她和许多男同学相处得很好,但她的教授们经常以羞辱的方式把她挑出来。她回忆起那天晚上,院长欧文·格里斯沃尔德问那些女生,她们为什么要来法学院,夺走男学生的位子。在她的记忆中,她当时太震惊了,以至于没有作出任何回应。她说:“比起那些真心不希望女生进入课堂的教授,院长的言论反而不是什么大问题。”一些教授对进入法学院的女生表示支持,但其他教授却对她们很有敌意。(鲁斯·巴德·金斯伯格Ruth Bader Ginsburg关于与格里斯沃尔德共进晚餐的回忆。)

她和室友弗洛拉·施纳尔(Flora Schnall)和贝蒂·简·奥斯特里希(Betty Jean Oestreich)非常亲近。但是,尽管她对其他女性很熟悉(“熟悉是必要的,因为只有一个女性卫生间”),她却从未觉得她们是一个有凝聚力的团体。“我们都是各种各样的怪人,”她说。“当你走进教室或房间时,每个人都会看着你。因为我们是一群奇怪的人,你知道,我们有乳房。”

吉姆和卡罗尔在毕业后开始了他们前往亚利桑那州的公路旅行。

“性别偏见这个词并不存在”

刚结婚不久的卡罗尔和吉姆考试一结束就从波士顿剑桥地区跑了出来,渴望开始一种没有人认识他们的新生活。“我是犹太人,而他是堕落的天主教徒;说真的,这在1959年是不被接受的。”她说。她和吉姆在一本书中读到,凤凰城“全是民主党人”,而且无论如何,他们都准备好去享受温暖的天气了。吉姆在一家原告人身伤害公司找到了一份工作,卡罗尔却为找到一份与法学领域有关的工作而苦苦挣扎。最终,她接受了一份文书工作。她还兼职为约翰·f·肯尼迪(John F. Kennedy)的竞选团队工作,直到她在生第一个孩子的前一周被解雇,原因是竞选团队没有为她购买保险。

到1960年秋天,卡罗尔已完全停止了工作。她在不到四年的时间内生了三个孩子。在第二次和第三次怀孕期间,为了吉姆在美国检察官办公室的工作,他们一家搬到了旧金山湾区。当她最小的女儿还是个婴儿的时候,卡罗尔参加了加州的律师考试,这是她继在亚利桑那州之后参加的第二次律师考试,因为当时她开始觉得呆在家里会让她“发疯”。因此,她接受了律师协会继续教育机构的工作,该机构为执业律师提供培训和出版书籍。她开始编辑和撰写有关法律的书籍,重点关注贫困、破产和租户法。吉姆很支持她,但“我丈夫不会给孩子换尿布,”她说。“他是一个伟大的父亲,但家庭和孩子是我的责任。我(陪孩子)玩了很多时间,没怎么睡觉。”

即使在公司里得到升职后,她也发现自己的职业发展道路非常有限。她说:“在那个时代,尽管性别偏见本身是存在的,但是‘性别偏见’这个词并不存在。”她说,尽管她在律师协会继续教育机构工作了十多年,但主管拒绝给她和男同事同样的头衔。“这就是为什么我要去做法官——因为性别偏见。”最终,她接到了杰里布朗(Jerry Brown)州长办公室里的一个男人的电话,通知她将被任命为伯克利市法院的法官。“告诉吉姆,这是你自己争取到的职位,”那人说。

卡罗尔仍然认为自己正处于职业生涯中最有价值的阶段。1999年左右,她在伯克利帮助成立了一个毒品法庭;直到她被调到奥克兰的阿拉米达县高级法院任职前,她一直保持着该法庭的运行。2009年前后,她向地方检察官联提出成立一个行为健康法庭以帮助成瘾者。每周有两天时间,她在精神病区的法院进行法律诉讼。她说:“我试图让(人们)不进监狱。看到这些家庭因为我们在法庭上所取得的成就而重新团聚,这太棒了。”

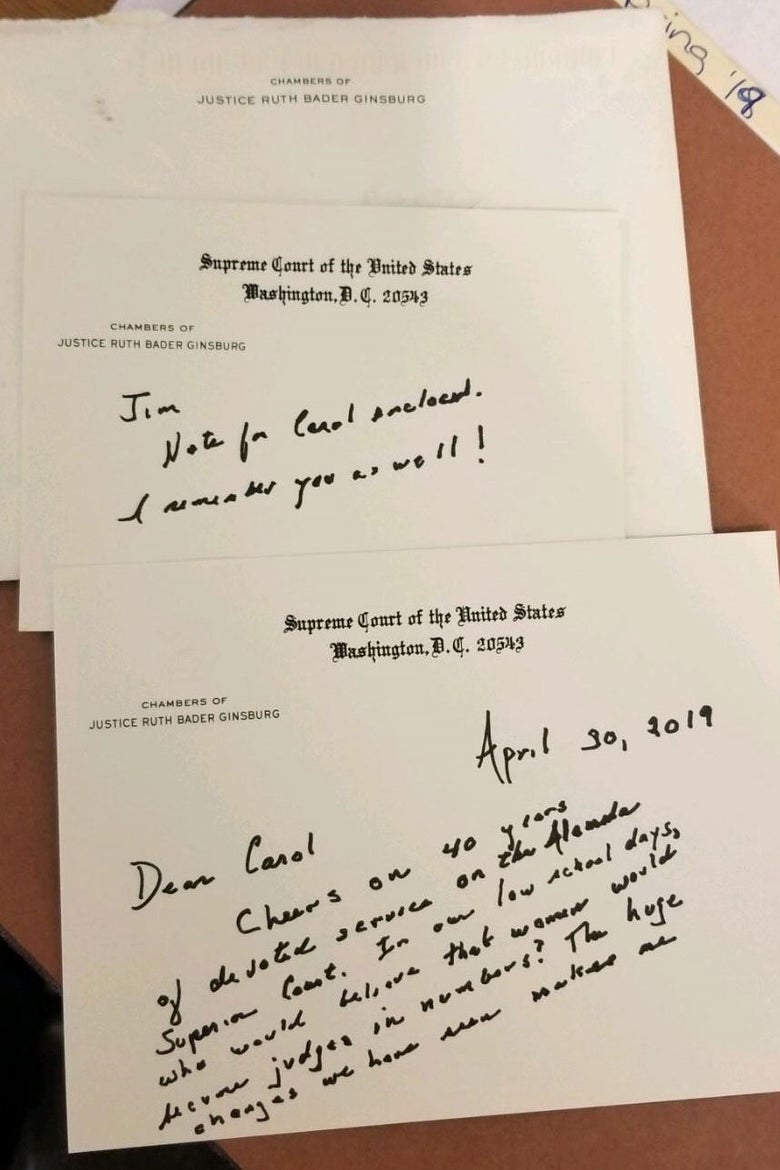

大法官金斯伯格向卡罗尔担任大法官40年表示祝贺。

“我不会放弃”

卡罗尔说,在她的职业生涯中,她经历了“自己曾经是法庭上唯一的女性”,到现在有时会主持“全部由女性律师组成的法庭”的转变。尽管如此,她仍然认为现在的女性在法律行业工作并不容易。“那种女性不适合为客户而战的感觉仍然存在,”她说。“在某些领域,女性被认为最适合从事家庭法的工作。偏见仍然存在。”

即使老一代“完全不能接受女性”从事法律工作,她也觉得自己已经比他们中的大多数要活得更久了。她去年告诉《Slate》杂志:“我已经84岁了,我还在工作。”卡罗尔计划下个月退休,届时她将会是85岁,但她说她会偶尔因任务回到法官岗位上去。“我不会完全放弃的,”她说。

罗达·索林·伊斯尔巴克,1932-2015

罗达·索林·伊斯塞尔巴克

当罗达·索林·伊斯塞尔巴克(Rhoda Solin Isselbacher)发现鲁斯·贝德·金斯伯格进入最高法院时,她哭了,但并不是出于喜悦。这两位女士本科时都就读于康奈尔大学,她们是哈佛法学院班上仅有的两位年轻母亲。然而,尽管有这些相似之处,她们却从未成为亲密的朋友。罗达的儿子埃里克说,使两位女性如此成功的特质:自信、智慧和决断力,也使得她们彼此对立。“对于那些想要进入男性世界的女性来说,她们都是榜样,”他说。“但事实上,她们最终变成了某种意义上的竞争对手。对此,我总是感觉很糟。”

“必要的强硬外表”

罗达的母亲在她还是婴儿的时候就去世了,所以她由父亲杰伊(Jay)抚养长大。他是一位粗暴的杂货店老板,后来又带来了一位新继母。据罗达的女儿凯特说,杰伊让家里的其他人来抚养孩子,而且他从来没有隐瞒过自己想要一个儿子的事实。凯特记得她母亲描述过她艰难的童年。“出于需要,她养成了强硬的外在。”

在康奈尔大学时,罗达学习哲学和宗教。但她对辩论的热爱促使她的一位教授告诉她,她是一名“天生”的律师。

在宾夕法尼亚大学作为法学生的第二学期,罗达前往华盛顿特区参加了一个婚礼,在那里她遇到了库尔特·伊斯尔巴彻(Kurt Isselbacher),一个很有前途的医学研究员。他们都抛弃了约会对象,跳了一整夜舞。约会两天后,他们同意结婚。罗达转学到乔治华盛顿大学法学院,以便于她和她的新婚丈夫住在一起。第二年,当库尔特在波士顿得到一份工作时,罗达又转到了哈佛。

罗达和鲁斯在康奈尔大学是“朋友”,罗达的女儿凯特说——“但彼此都很谨慎。”库尔特回忆道,罗达经常说她觉得鲁斯很美(库尔特在一年多前去世,就在他与《Slate》杂志谈话的几个月后)。罗达的女儿乔迪说,罗达认为任何竞争“都是有趣的”。不过,凯特说她的母亲可能在考虑真正的赌注。凯特说,她们都知道,当她们毕业时,彼此要为法学院有限的女性名额而竞争。(金斯伯格法官对这段关系的回忆并不像罗达的家人那么清楚。请在这里读她对罗达的回忆。)

罗达与她的两个孩子。

在哈佛法学院期间怀孕

罗达的家人认为罗达是第一个怀着孕进入哈佛法学院的学生。她曾经告诉整个讲堂,不能指望她走到另一栋大楼使用女性洗手间(整个法学院中唯一的那个),而是提出她可以使用讲堂的男性洗手间,只要她把标志贴在门上就行。男人们同意了。她的儿子埃里克(Eric)说:“我认为她把(不平等待遇)当作一个挑战,但她觉得自己完全有能力应对这一挑战。”罗达声称自己从来没有走进过法学院图书馆,而是在晚上照顾婴儿时把功课带回家——就像金斯伯格那样。

据库尔特说,罗达在1960年马萨诸塞州律师考试中得了最高分,而且那天她发烧了。尽管如此,她还是花了一段时间才开始发展自己的事业。为了照顾四个不到6岁的孩子,她做了一份兼职工作,还辗转到一些小型律师事务所工作,主要是做财产法。后来,她建议乔迪(乔迪也是一名律师)去学财产法,以平衡工作和生活。乔迪回忆道:“(妈妈)会说,‘这就像是死亡和垂死,但这不像他们死了那样,第二天就必须出庭。’”

罗达的高标准有时令人生畏。“她不喜欢空闲时间和无聊,”凯特说。“那就是,‘你知道自己必须做什么,那就去做吧。’”凯特说,他们一家与诺贝尔奖得主和大学院长一起在马萨诸塞州的伍兹霍尔(Woods Hole, Massachusetts)度过了夏天。乔迪说,孩子们得到了一个明确的信息:“在我家,你必须出人头地。”

罗达、库尔特和他们的四个孩子。

“那时候爸爸们不会这么做”

罗达有保姆帮忙抚养孩子。1993年,当金斯伯格被任命为大法官时,吉尔·艾布拉姆森(Jill Abramson)为《华尔街日报(the Wall Street Journal)》写了一篇文章,讲述1959届其他女性毕业生的职业生涯是如何发展的。罗达告诉艾布拉姆森,她在与客户会面时,曾因为孩子被狗咬伤而不得不带着孩子去医院。她记得自己在想:“我丈夫是医生,他为什么不在去儿童医院的路上呢?但那时候爸爸们不会这么做。”

库尔特把自己事业上的成功归功于罗达精明的战略。“她在我的职业生涯中一直指导着我,”他告诉《Slate》杂志。他们的孩子也记得。“她就像他的教练、幕僚长和知己。”埃里克说。

罗达近照。

为病人进行法律辩护的先驱

70年代中期,罗达成为达纳-法伯癌症研究所(Dana-Farber Cancer Institute)的内部法律顾问,当时称为西德尼法伯癌症研究所(Sidney Farber Cancer Institute)。罗达进行了谈判,促成了公司更名。她最近因为乳腺癌接受了两年的化疗,这份工作让她感觉很亲切。当时,生物技术引发了关于患者权利、临床试验和知识产权等棘手的法律和伦理问题。“这是她开创的一个新的法律领域,”她的儿子埃里克回忆道。她建立了全国医院中最早的病人倡议计划之一。

10年后,罗达被迫辞职,因为库尔特成为了她公司的竞争对手:马萨诸塞州总医院癌症中心的创始董事。为了避免任何利益冲突,她回到了她职业生涯大部分时间都在的小律师事务所Epstein, Salloway和Kaplan——它们后来成为了Epstein, King和Isselbacher律所。

“她嫁给了一个律师。你嫁给了一个医生。”

尽管罗达的职业道路从未以联邦法官为目标,但库尔特记得,当他们从科德角开车回家,听到比尔·克林顿提名金斯伯格担任最高法院法官时,她感到了失望。库尔特提醒她,她选择了一种可以有更多时间陪伴家人的职业道路。而她选择嫁给自己意味着她将永远得不到马蒂·金斯伯格能给予鲁斯的那种支持。“听着,罗达,”库尔特记得自己对她说,“她嫁给了一个律师。你嫁给了一个医生,我认为这是最大的不同。”

弗吉尼亚·戴维斯·诺丁,1934-2018

弗吉尼亚·戴维斯·诺丁

16岁的弗吉尼亚·戴维斯在她的日记中写道,她想成为一名政治家。“其他人有绘画、写作或作曲的冲动,但我有改革的冲动,”她在日记中写道,“到目前为止,我还没有明确的探索目标,但我很容易陷入任何适合的问题。”在后来的生活中,她发现了自己的事业:在学术界和工作场挑战存在着的性别歧视。“作为一个女性,我觉得自己晚生了50年,”弗吉尼亚在1971年对《安娜堡新闻》的一名记者说:“我本来可以成为一个妇女参政权论者(suffragette)。”

“典型的超越预期的成就者(overachiever)”

弗吉尼亚在底特律附近长大,是家中唯一的孩子,父母分别是建筑绘图员和小学教师。她的孩子肯德拉·诺丁·比托和代顿·诺丁称她为“典型的优等生”——她成绩都是A,为文学杂志写女权主义故事,还被选为年级政治家。

她毕业于Principia College,位于伊利诺斯州内的一所小型基督教科学学院,主修政府管理。法律一直是她的兴趣:1948年,在她13、14岁的时候,她给家里的一个朋友写了一封信,询问当律师是什么感觉。他警告她说,女性在这一领域通常是处处受限的,并强调她需要接受“秘书工作培训”,但他并没有建议她别去尝试。“你不必太失望,”他写道。“很多最好、最有利可图的‘实践’都是向女性开放的。”

孩子们说,她在哈佛法学院总是感觉不自在,就像一个局外人。肯德拉回忆说,她曾问母亲,作为为数不多的几个女性中的一员,会不会很难。“她说,‘不,因为我常常是唯一的女性。’”她同时也是美国中西部人,并不富裕:她靠做保姆、给老年妇女读书等零工来完成学业。

不过,她与鲁斯·巴德·金斯伯格成为了朋友。这两个女人在法学院的第一年时住在同一个区,弗吉尼亚的孩子记得母亲说过,她曾和鲁斯和马蒂一起去四人约会。第二年马蒂因癌症住院时,弗吉尼亚来看望他,这对鲁斯来说是一种安慰。请阅读金斯伯格大法官如何回忆她与弗吉尼亚的友谊,她称弗吉尼亚为Jinnie。

1963年,弗吉尼亚在纽约市的办公室里。

“你最后会开始讨论你的生育控制理论”

毕业后,弗吉尼亚发现她的潜在雇主们不愿意认真地对待她。1993年,她告诉《华尔街日报》,在早期的工作面试中,经常有人问她是否打算结婚或生孩子。她说:“最终,你会开始讨论你关于生育控制的理论,而非你的资历。”她在旧金山找到了一份联邦法官的助理工作,之后又在纽约一家船运公司担任内部法律顾问。她很喜欢这份工作,但最后却因为老板对她进行性骚扰而辞职。

1964年,弗吉尼亚搬到波士顿,担任第一基督科学教会的法律顾问,该教会是基督科学教的创始教会。在那里,她遇到了《基督科学教箴言报》(the Christian Science Monitor)的记者肯尼斯•诺丁(Kenneth Nordin)。三个月后,她结婚了。肯尼斯决定去密歇根安娜堡,在密歇根大学攻读美国研究博士学位,这决定了弗吉尼亚职业生涯的下一步。弗吉尼亚无法在安娜堡找到稳定的法律工作。于是她转行进入学术界。

弗吉尼亚,于2009年。

“通常是家里的经济支柱”

弗吉尼亚在她快30岁的时候有了孩子,当时她在密歇根大学工作。为了两个孩子,她一共只请了三周假,就像她在1971年对安娜堡新闻的一名记者说的那样,她认为这是“合理的假时”。坎德拉和代顿对母亲的看法是,她给予了他们空间。肯德拉告诉《Slate》杂志:“她不是最好的管家,当然也不会在我们面前担心地咯咯叫。”弗吉尼亚和肯尼斯(在1988年友好分手)的婚姻相当现代,他们共同分担家务。弗吉尼亚通常是家里的经济支柱,支撑她丈夫读完研究生,后来又做了一段时间的自由记者。“我们不是在白色尖桩篱笆下长大的,(母亲)不是那种快乐的家庭主妇,也不去扮演那种传统的角色,”代顿说。

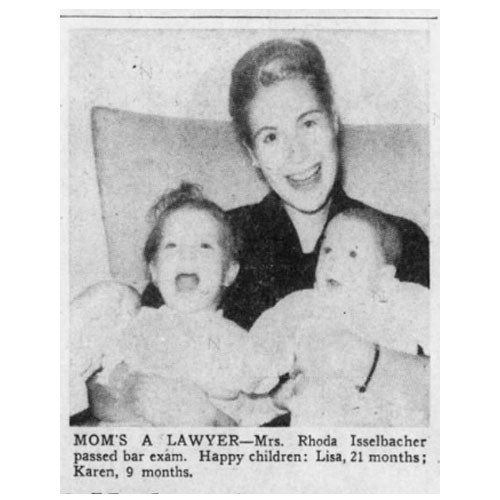

一篇关于妇女通过加州律师资格考试的报纸文章,大约发表于1960年。

“看来我得不停地敲门,大喊‘让女人进来’”

在安娜堡,弗吉尼亚为一些进步事业而努力着,包括在密歇根大学倡导性别平等。之后,她在威斯康星大学工作,在那里她领导了一个专门针对妇女进行高级行政工作培训的机构,并在达特茅斯学院担任了平权行动(affirmative action administrator)行政官。在1972年,在一篇文章中,她对《基督科学教箴言报》说,“看来我得不停地敲门,大喊让女人进来。”这篇文章把她形容为“好斗”。她还在密歇根大学(University of Michigan)法学院任教,与该校第一位黑人法律教授哈里·爱德华兹(Harry T. Edwards)合作,共同撰写了一本关于高等教育和法律的教科书,并于1979年出版。她的女儿肯德拉认为写这本书让她非常自豪,但她也承认,她的母亲一直倍感压力,觉得不能辜负哈佛学位。肯德拉说:“尽管她的创业生活令人难以置信,但我觉得她总是认为自己还不够好。”

据肯德拉说,她的母亲至少在五个州通过了律师考试。在一张关于“通过加州法律考试的女性”的剪报中,弗吉尼亚拿着化妆盒。肯德拉在一封电子邮件中写道:“这就好像在说,‘女律师既聪明又充满着女性气息。’”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司