- +1

漂移昆明|从宏仁村到滇池畔

昆明KISS小组在10月23日发起了一次围绕官渡区宏仁村废墟及周边区域的城市步行活动。KISS小组(Kunming International Situationist Society)是一个由居住在昆明的荷兰艺术家薇拉·纽文霍夫(Vera van de Nieuwenhof)、英国文化研究者肖恩·达菲(Sean Duffy)和笔者在2018年共同发起的昆明城市“漂移”步行小组,成员不固定。这个小组主要研究和实践情境主义(Situationism)有关城市空间的相关理念,通过城市步行(漂移dérive)、艺术节和读书会等形式,连接不同人群,探索当代社会空间中可能存在的自主性和肌理感,关注资本主义扩张现象。

KISS小组此前已举行两次城市步行,分别是参与者每人携带小凳从昆明新城呈贡大学城南站步行至老城中心的翠湖公园;以及绕昆明古城墙遗迹展开的“声音漫步”实地录音活动。

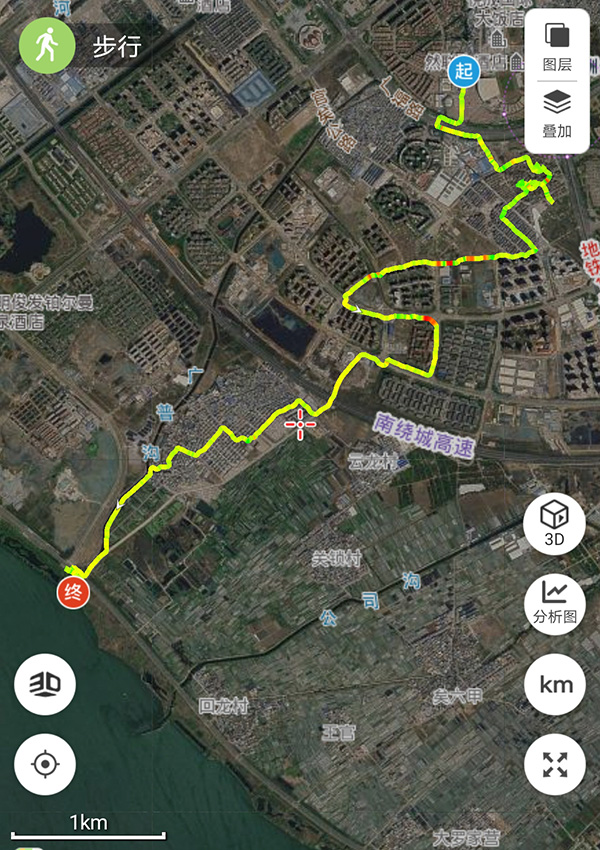

10月23日昆明KISS小组步行轨迹 罗菲 图

这次步行活动的最初想法与10月10日以来宏仁村莫正才家的滇中“一颗印”老宅面临拆迁有关。我们这次行走除了艺术圈的朋友,也征集了志愿者一起行走,总共十一人。我们的计划是围绕宏仁村废墟以及仅存的莫正才家的“一颗印”建筑展开步行与讲述,并尝试穿过新建的城市社区,最终抵达滇池东岸。

此次步行由艺术家,毕业于北京大学化学与分子工程学院的程新皓博士讲述宏仁村的前世今生,他在2008年曾参与朱晓阳教授在宏仁村的田野调查,拍摄过许多纪实照片。他与村落里现今留守的老人们也有着十分亲近的关系,最近半月他每天都在那里,对废墟中那些每天都可能消失的“小径”更是了然于胸。

宏仁村:一栋“一颗印”四小时内被拆除

宏仁村里有大片废墟 罗菲 视频截图

在过去二十年的城市扩张中,老宅所在的宏仁村已经成为一片废墟,和附近的新亚洲体育城、螺蛳湾商贸城、繁忙的地铁交通等新兴城市面貌显得格格不入,甚至不少居住在附近的人对宏仁村也一无所知。

这个坐落在彩云北路和广福路交叉口的村落在城市崛起中悄然消失,除了至今坚守在那里的老人们。在曾经大约300户村民中,仍然有20多户困守老村中。其中就包括了莫正才和他的“一颗印”百年老宅。

“一颗印”建筑形制典型形式为“三间四耳倒八尺”,即正房三间,两厢房为耳房,每耳两间,共四间;门廊为倒座,常见进深为八尺,大门在门廊正中间,中间被围成一个小天井,共同组成四合院,平面整体方方如印,因此得名“一颗印”。“一颗印”民居主要分布在云南滇池之畔及杞麓湖边。

来自北京大学的人类学家朱晓阳教授从上世纪七十年代就开始了对该村落的基于惩罚人类学的田野调查和写作,先后出版了与村落有关的《罪过与惩罚:小村故事(1931-1997)》和《小村故事:地志与家园(2003-2009)》,第三本已经交付出版社等待出版。加上诗人于坚以及其他研究者的系列纪录片,这个村落的命运在一些人群中被持续关注着。

近十年间,宏仁村改造因为种种原因,拆迁进程断断续续,大约自去年中旬起,拆迁再次重启,莫家老宅在拆迁范围内。在宏仁村田野考察超过20年的朱晓阳介绍,莫正才的老宅始建于1915年,建造者是其曾祖。祖父辈分家后,家族各自在四合院的一厢居住,莫正才从祖父一系传得此屋。

由于10月10日以来人们对老宅的持续关注,目前莫正才家的“一颗印”暂时保留,尽管前景依旧不明朗。10月17日,程新皓、高菲等关注老宅的年轻人造访宏仁村,再次通过网络直播的形式,对宏仁村废墟现状和莫家老宅展开了细致而富有情感的讲述。这里的三部短片就是对这场废墟上的直播现场进行的记录。

宏仁社区:对废墟村落的命名

宏仁寺 罗菲 视频截图

我们的行走是从新亚洲体育城开始的,跨过广福路的人行天桥,便进入宏仁村的农贸市场。宏仁社区,一个临时安置的醒目的蓝色路牌,是对眼前这个我们即将进入的废墟村落的命名。

在宏仁社区,我们首先造访了那个刚被拆掉的419号“一颗印”。随后是村落里的竹国寺、宏仁寺、财神庙等仍然保留的宗教场所,时不时有当地老人在里面值守或举办宗教仪式。穿过一条由废墟和植物组成的巷子,我们便来到莫正才家的“一颗印”,一位八十七岁的老人和一只小白狗坚守在这栋百年老宅中。

拜访莫正才家的一颗印院落 罗菲 视频截图

老人已经习惯了每天有客人来访的生活,他乐意让大家上楼转转自己的卧室,看看家族牌位、老照片和满是历史与法律书籍的书架。不难想象,这个不大的院落里曾经住过的四代人在其中有着怎样的日常。由于村落的消失,电信基站已被移走,村落里尤其是院落里的电话信号非常弱。入口处的屏风门也在前些天被人踹掉,堆在墙角。隔壁的“半颗印”院落已被完全拆毁,只剩堆积如山的木料。一些志愿者讨论要在旱季来临前帮老人清理掉这些火灾隐患。

10月21日,我们从昆明本地“都市条形码”的微信公众号上获知,当地街道办事处工作人员告知莫大爹,他的“一颗印”院落将由文物保护单位整体勘测后,计划纳入“异地迁移保护”。

宏仁新村:十年前的安置小区

离开莫大爹家的“一颗印”,我们跨过一条河沟,来到宏仁新村,这是由老村迁过来的村民开始新生活的地方,一个差点在十年前同样被拆掉的由联排楼房组成的新式村落。这些楼房以家庭为单元建楼,内部也同样保留着“一颗印”式的天井格局。

穿过新村,我们步入到宽阔的塔密路的在建路段,巨型压路机仍在工作,路边堆着一袋袋的水泥和其他建筑材料。走在尚未完工的大道上,可以远远望见我们刚路过的宏仁新村和更远处的老村废墟,好像从这里可以彻底告别过去,走向应许之地。

走过塔密路,在建路段回望宏仁新村。 罗菲 视频截图

新兴社区:城市尺度的扩大

天空中飘扬着活力四射的舞曲和童谣,那是来自附近关锁中心学校的运动会现场。看上去这是一所刚修起来不久的小学,教学楼体量巨大,远远看上去像严肃的单位大楼或者法院,以至于大家从远处都没猜出来这竟是一所学校。在路的尽头,我们爬上高高的土堆,绕过一洼水塘,找到了一个通往另一条街区的用挡板围起来的出口。

先锋路,一条与塔密路几乎平行的街道,在那里我们路过一个叫格拉斯·香水小镇的法式花园洋房小区。我们之前在塔密路看到过它的背面,惊叹这个小区家家户户都有重重叠叠的巨大阳台和花园。小区正对面是螺蛳湾国际商贸城的巨大的仓储区1区,占地大约是整个居民小区的三倍。城市的尺度在这些新开发的地方变得非常巨大,对步行者而言,眼前的荒凉感是需要克服的。

穿过隧道,钻进湿地

在环湖东路钻入海东湿地 罗菲 视频截图

走过一段城市新兴社区之后,我们穿过杭瑞高速的下穿隧道,来到另一个城中村:渔村。从名字不难看出,我们离滇池已经不远了。走在灰尘漫天的渔村,望着临街的小商品铺面,我们议论着土地、房子、产权、城市规划、情境主义、滇池畔的老村落……不知不觉汗水浸透了衣裳和背包,一些朋友的脚也起了水泡,前些天湿冷的天气在这天完全消失,高原烈日下,哪怕三四个小时的行走,也足以让人感到轻微的眩晕。

终于来到了环湖东路,寻找进入海东湿地的入口,这是一个正在升级改造的湿地公园。据称海东湿地将作为生物多样性存在的一个样本,为明年联合国生物多样性大会作准备。我们在路边的一个围栏处找到了“入口”,一个刚好够一个人猫着腰钻过去的围栏破口。

滇池:湖水冲刷城市边界

滇池湖畔 罗菲 视频截图

告别建筑废墟的乱石和城市公路,走在松软的草地和泥土上,穿过高高的芦苇,我们终于来到了滇池边。有人躺在草地上晒太阳,亲昵,不想被一群陌生人撞见,一些人在湖边钓鱼。隔着芦苇丛,伴着湖水冲刷岸边的声音,眺望波光粼粼的湖面,远处依稀可见的西山,这里已然是另一个让人休息和遐想的世界。

一位朋友蹲下用滇池水洗洗手,另一位朋友善意提醒说:“不要用这里的水。”即便在看上去充满田园诗意的滇池畔,也不能放松对城市环境的警惕。五十年前,滇池曾是昆明人游水嬉戏的地方,也是昆明地区淡水鱼主要生产基地。但在上世纪八十年代,滇池的水污染就开始了,后来迅速扩散,到了2000年代初,滇池水被藻类覆盖,一些湖岸散发着阵阵恶臭。滇池治理成为一项漫长的工作,最近两三年滇池水已经从五类改善到了四类,但水体仍然呈现明显绿色,而三类以下的水都不宜身体直接触碰。

我们站在岸堤上,结束了整个下午的行走。烈日底下,一些朋友的脸已被晒得通红。程新皓感慨道:“我们可以看到城市在十多年扩张过程中新造成的各种境况,不管是曾经的老社区变成现在的废墟,还是曾经的农田上新建起来的小区。或堵着或通着的路,让所有的地图都失效,然后你只能尝试绕过那些新增长出来的城市。所有这些都是在这十几年间发生的。在行走中,我们可以看到城市化的某个侧面,不管你怎么看它,它就是我们现在面对着的东西,不管是在老村落中的不知是会被保留下来还是会被拆掉的有价值的历史遗物——那些传统的滇中村落,还是这些新建起来的比我们的肉体要大得多的庞然大物,我们到底怎么来看它?怎么来看我们生活在其中的我们的城市,这是我们至少需要看到和我们所在生活社区不同的另外一面吧。”步行让我们体验到城市肌理丰富的一面,伴随着一些让人揪心的故事。

滇池湖水 罗菲 视频截图

KISS小组的第三回步行全程三个半小时,十公里。我们从新亚洲体育场、宏仁老村出发,寻访废墟中的“一颗印”建筑和它的主人,聆听宏仁村过去十多年发生目前仍在继续的让人惊悚的故事,目睹那些存放精神依托的建筑与遗物,废墟中的棺材……穿过宏仁新村和新兴城市社区,漫步在一些宽阔无边的尚未完工的大马路上,漫步在一些人可能一辈子也不会走路来到的陌生的土堆上,直到穿越围栏和芦苇,抵达滇池东岸,倾听湖水冲刷城市边界的声响……

城市,仍在继续。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司