- +1

上图观止︱陈先行说善本:两部宋本刊刻地之辨

本文整理自上海图书馆历史文献中心创办的“观止讲堂”,由上海图书馆历史文献中心高级研究员陈先行讲解善本古籍。

陈先行,1951年12月生于上海,祖籍江苏溧水。1973年入职上海图书馆,从顾廷龙、潘景郑先生习版本、金石之学,长期司事古籍编目与版本鉴定。曾为美国伯克莱加州大学、日本国文学研究资料馆访问学者,编著(包括与人合作)有《中国古籍稿抄校本图录》《打开金匮石室之门——古籍善本》《伯克莱加州大学东亚图书馆中文古籍善本书志》《明清稿抄校本鉴定》《上海图书馆藏宋本图录》《上海图书馆善本题跋真迹》《上海图书馆善本题跋辑录附版本考》等。现任国家文物鉴定委员会委员、上海市文史研究馆馆员、上海图书馆研究馆员。

两部宋本《增修互注礼部韵略》刊刻地之辨

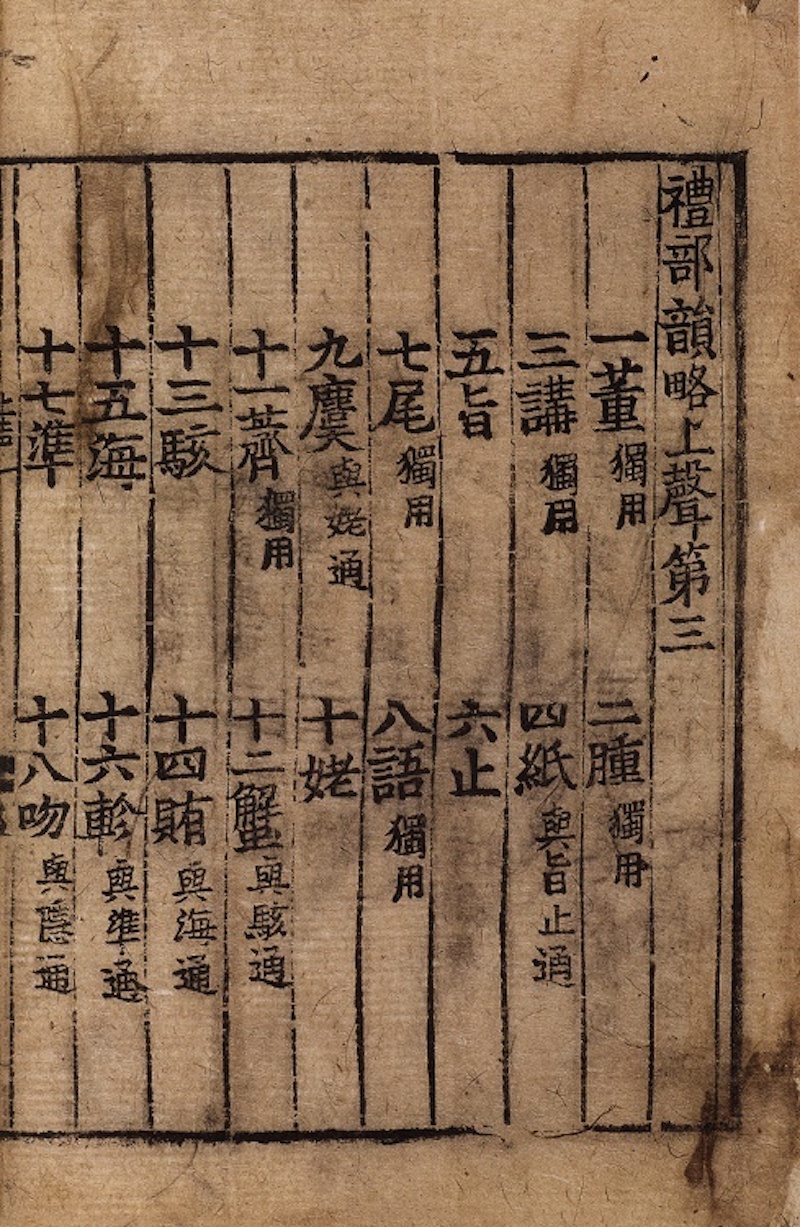

记得2012年,在江西发现了一部宋本《礼部韵略》,有人给我看了书影,问我这个本子刊刻于何时。我说,光凭书名,就可知刊刻于北宋,因为该书出于官修,主要用于科举考试,后朝后代为适应时需,一定要重加修订,反映在书名上就有所变化。在此本发现之前,仅知日本名古屋真福寺藏有一部北宋本,书名也是《礼部韵略》。这两部北宋本,彼此有何关系与异同,专家们自有研究,但至少与南宋使用的文本不同。南宋对北宋的文本已作较大的修订,其书名或曰《附释文互注礼部韵略》,或称《增修互注礼部韵略》,表明在南宋时代,北宋的《礼部韵略》文本已经过时而废置不用,当然也再无翻刻的必要。

北宋本《礼部韵略》书影

今天重点讨论的是刊刻于南宋的《增修互注礼部韵略》。该书由南宋毛晃增注,其子居正重增而成。根据记载,毛晃曾花十年功夫完成增注,于绍兴三十二年(1162)上表进呈,可惜未被采用。后来毛居正再事重增,方通过审核,于嘉定十六年(1223)由国子监正式发布,这时相去毛晃进呈此书,过了整整61年。尽管有著名学者魏了翁等为毛晃生前之不遇而鸣不平,但从另一侧面,反映出官方出版此类书籍是颇为谨慎的。

现存南宋刻本《增修互注礼部韵略》的足本有两部,一部藏上海图书馆,另一部藏台北故宫博物院。两本的相同之处有:都是十行本,避讳皆至宁宗,与嘉定时国子监刻书年相符。

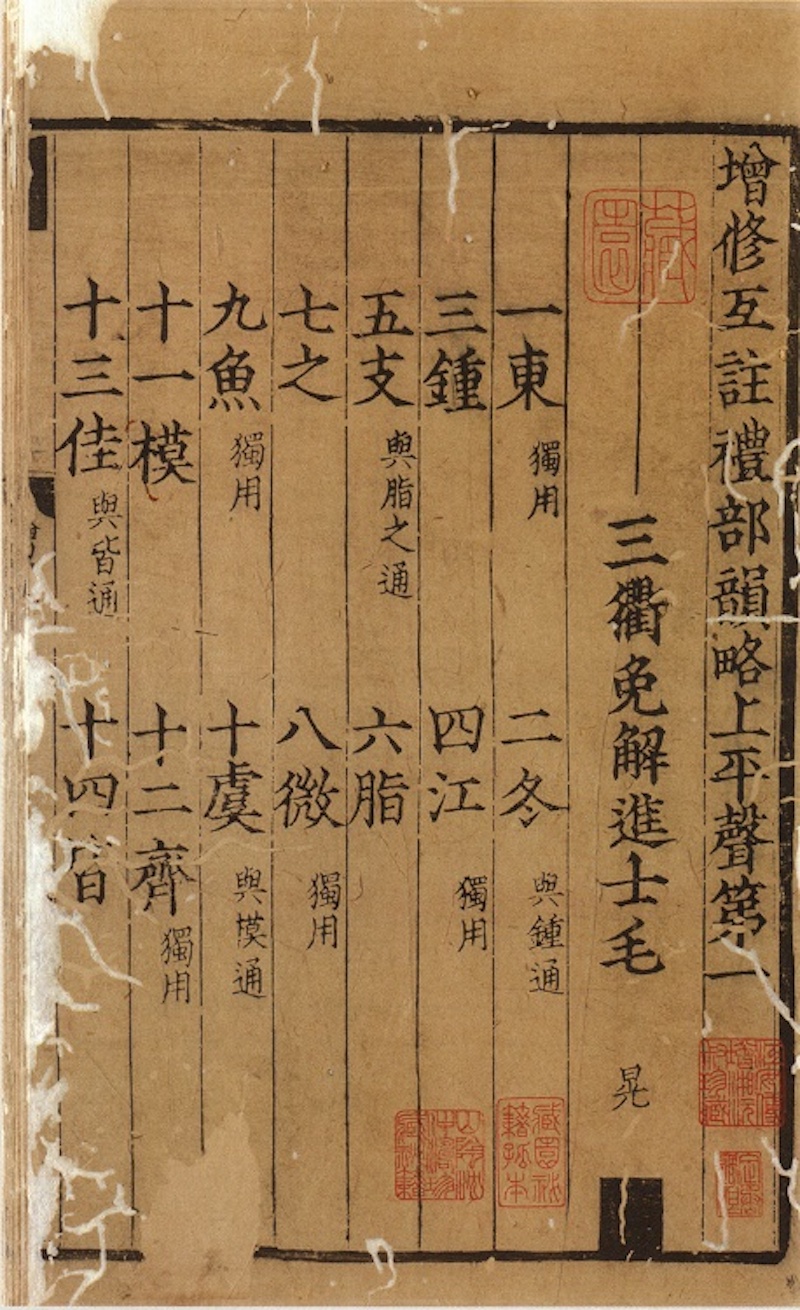

上海图书馆藏《增修互注礼部韵略》书影

但两本又有太多的不同,主要体现在:一、字体不同。上图本为欧体字,台北故宫博物院本为柳体字。二、纸张不同。上图本为白皮纸刷印,台北故宫博物院本为黄麻纸刷印。三、上图本卷端著者题名两行,前一行题“衢州免解进士毛晃增注”,后一行题“男进士居正校勘重增”;而台北故宫博物院本的卷端没有毛居正题名,毛晃的题名却占居两行。四、避讳方式不同。上图本大字正文不缺笔避讳,将须避讳之字或读音在小字注文中加以注明;台北故宫博物院本之避讳则采用通常的缺笔之法。五、刻工不同。上图本计有吴春、张明、宋琚等80余人,大都是在其他南宋中后期浙江刻本中出现的名匠;而台北故宫博物院本的刻工可计者近30人,因单字居多,难考其详,该院1986年出版的《宋版书特展目录》中曾说这批刻工皆南宋中叶杭州地区良工,不知其依据何在。

台北故宫博物院藏《增修互注礼部韵略》书影

上图本旧藏吴县潘氏滂喜斋,因为系用元代公文纸刷印,《滂喜斋藏书记》误作元刻本,入藏上图后,虽然予以纠正,因没有国子监刊刻的直接证据,仅著录为“宋刻元公文纸印本”。而台北故宫博物院本曾经傅增湘、沈仲涛递藏,有傅增湘民国三十二年癸未(1943)手书题跋,虽然该本也没有国子监刊刻的直接证据,但傅增湘的题跋则定为南宋嘉定十六年国子监刻本,言之凿凿。除此篇题跋外,傅氏曾对其藏本作过详考,在《双鉴楼藏书续记》中有其长文。但与上图本相较,我们对他下的结论有所怀疑。上述的五点不同之处,其实已经说明了问题,而有三条更值得关注:一、南宋浙刻而且又是官刻本,会有这种柳体字吗?这很可能是福建翻刻本;而上图本的欧体字则为南宋浙刻本的习用字体。二、两本避讳都至宁宗,但因为这是韵书,上图本的避讳虽与寻常做法不同,却显得更为合理。我甚至想到,如果不是官刻本,或许没人敢这么做。三、台北故宫博物院藏本的卷端没有毛居正题名,毛晃的题名却占居两行,与国子监发布的文本不相符合。此外,台北故宫博物院在1986年出版的《宋版书特展目录》曾说其藏本用元至元间公文纸刷印,《西湖书院重整书目》著录的就是此本,而在2006年出版的宋本图录《大观》中却没有提及,估计《宋版书特展目录》之说有误。上图藏本则是用元至元间公文纸刷印,是湖州路的公文纸。元人胡师安等纂的《西湖书院重整书目》中确实有《增修互注礼部韵略》的著录,可知其书版至少元代保存完好。

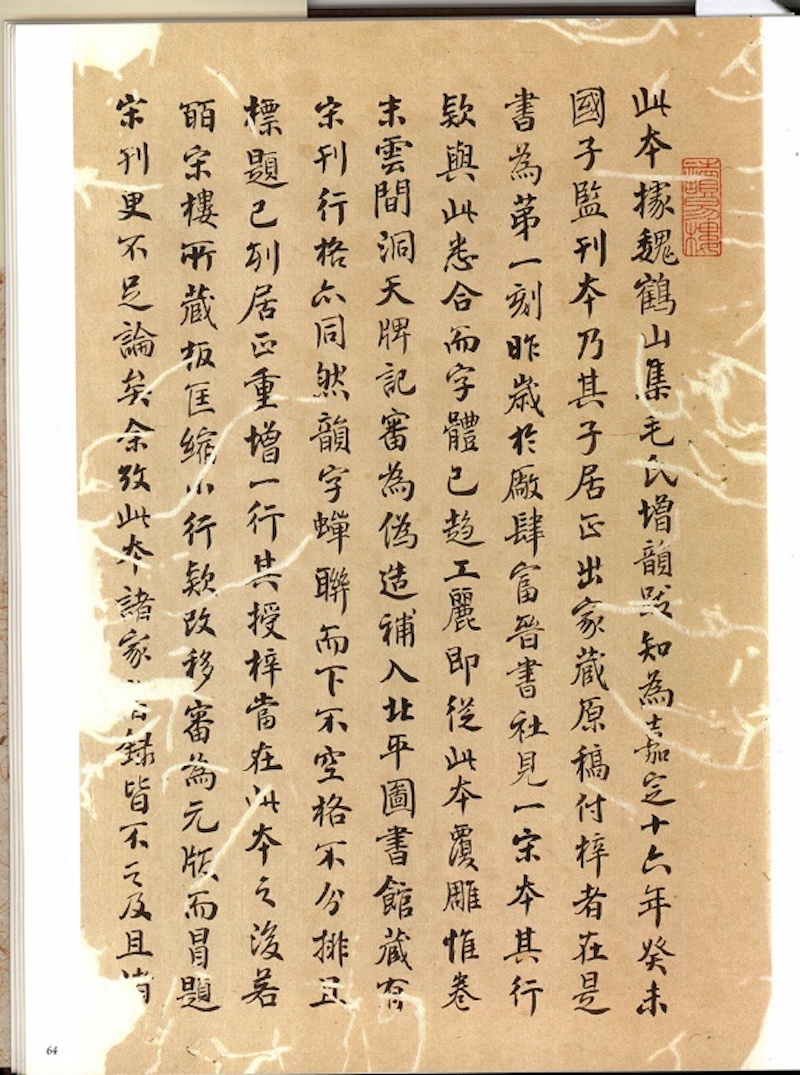

那么究竟哪一个本子是国子监本呢?我倾向上图本。说实话,我对傅增湘先生从版刻字体上没看出问题是不相信的。事实也正是如此。傅熹年先生所编《藏园群书题记》(1989年上海古籍出版社出版)附有《双鉴楼藏书杂咏》,其中《题宋本增修互注礼部韵略六首》中的第一首注文有云:“此书宋本流传绝少,忆共和初元曾见潘伯寅先生旧藏本,字体方严,为浙刻正宗,惜一瞥即逝,未克著录详考之。”而上图藏本正是潘氏滂喜斋旧物。其第三首注文又云:“此本仅标晃名(毛晃之名),不署居正重增,盖父可以统子也。以是观之,虽刀法非浙中风气,要也监本之嫡子。”这意味着台北故宫博物院藏本可能本非浙刻,而是翻刻本。显然,傅增湘先生对两本字体的判断洞若观火,他之所以在台北故宫博物院藏本上如此题跋,可能另有不为人所知的原因。

台北故宫博物院藏《增修互注礼部韵略》上的傅增湘手书题跋

由此可见,读题跋也是一门学问,鉴定版本,应重在对原书的审视判断,后人的题跋,哪怕是名家题跋,只能作为参考。我之所以在《古籍善本》修订版中增加这个实例,目的即在于此。

宋元刻本中的俗体字问题

汉字历来有正体字与俗体字的区别。所谓正体字,是指我国各个历史时期经官方规范的文字写法,又称“正字”;所谓俗体字,是指与正体字写法不合、主要流行于民间的文字,又称“俗字”。和正体字相较,大多数俗体字的笔画减少,所以后人又称作简体字,具有较强的实用性,因此千百年来,俗体字与正体字长期并存,甚至有些俗体字因被人们广泛接受而取代原来的正体字。比如我国解放以后由政府主导的文字改革,其中很多简体字就是古代的俗体字,在古代文献中都能找到出处。

俗体字在雕版印刷的书本上也时有出现,不用多说,主要出现在私家和书坊刻本中,官刻本一般不会使用俗体字。过去有的学者把俗体字作为鉴定元代刻本的主要依据之一,似乎只有元刻本有俗体字。我认为仅就元刻本而言,这种说法也太笼统,他们主要指的或许是福建书坊刻本。但问题是,俗体字在宋刻本中也并不鲜见。日本东福寺所藏北宋本《释氏六帖》中就有很多俗体字,但并非刊刻于福建。而在拙著《古籍善本》中,读者可以看到有三种南宋本有俗体字,我并非仅仅在作宋刻本有俗体字现象的罗列,更想揭示其各自版本特点。

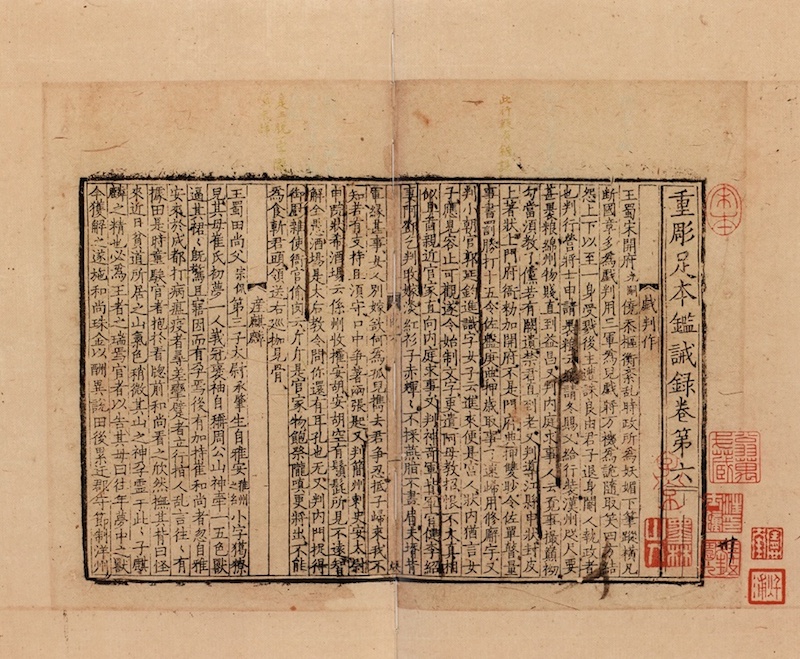

第一种《重彫足本鉴诫录》,有骵(体)、乱、宝、囯、弃、无、声、礼、数、灯、忻(惊)、断、迁、与、尽、楼、虫、献、炉、朴、斈(学)、㪯(举)等俗体字。我想说明的是,通常宋代福建书坊刻本会出现俗体字;此外包括蜀刻本在内,刻工的姓名往往也有作俗体字的现象。而这部《重彫足本鉴诫录》刊刻于南宋中期的浙江,表明浙江书坊刻本也有俗体字现象,虽然现在因传本原因已不多见。

南宋浙刻本《重彫足本鉴诫录》书影

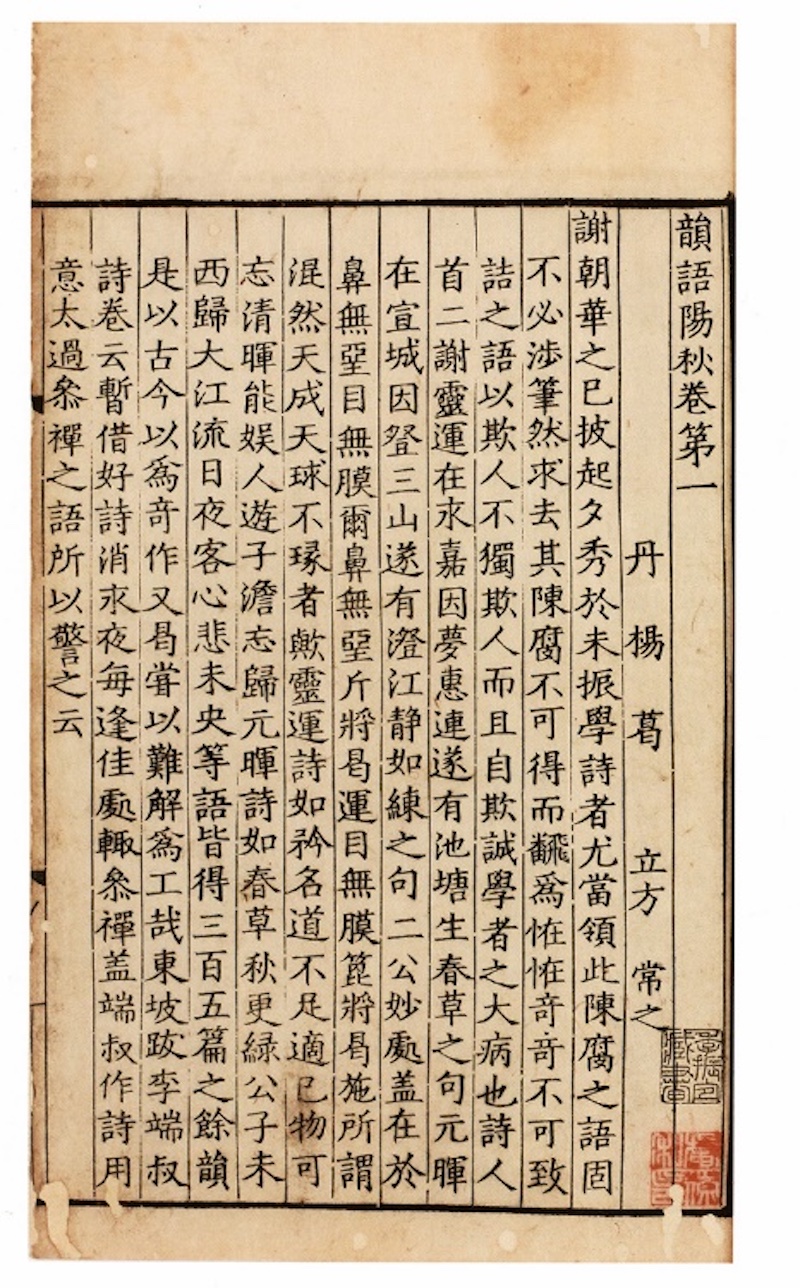

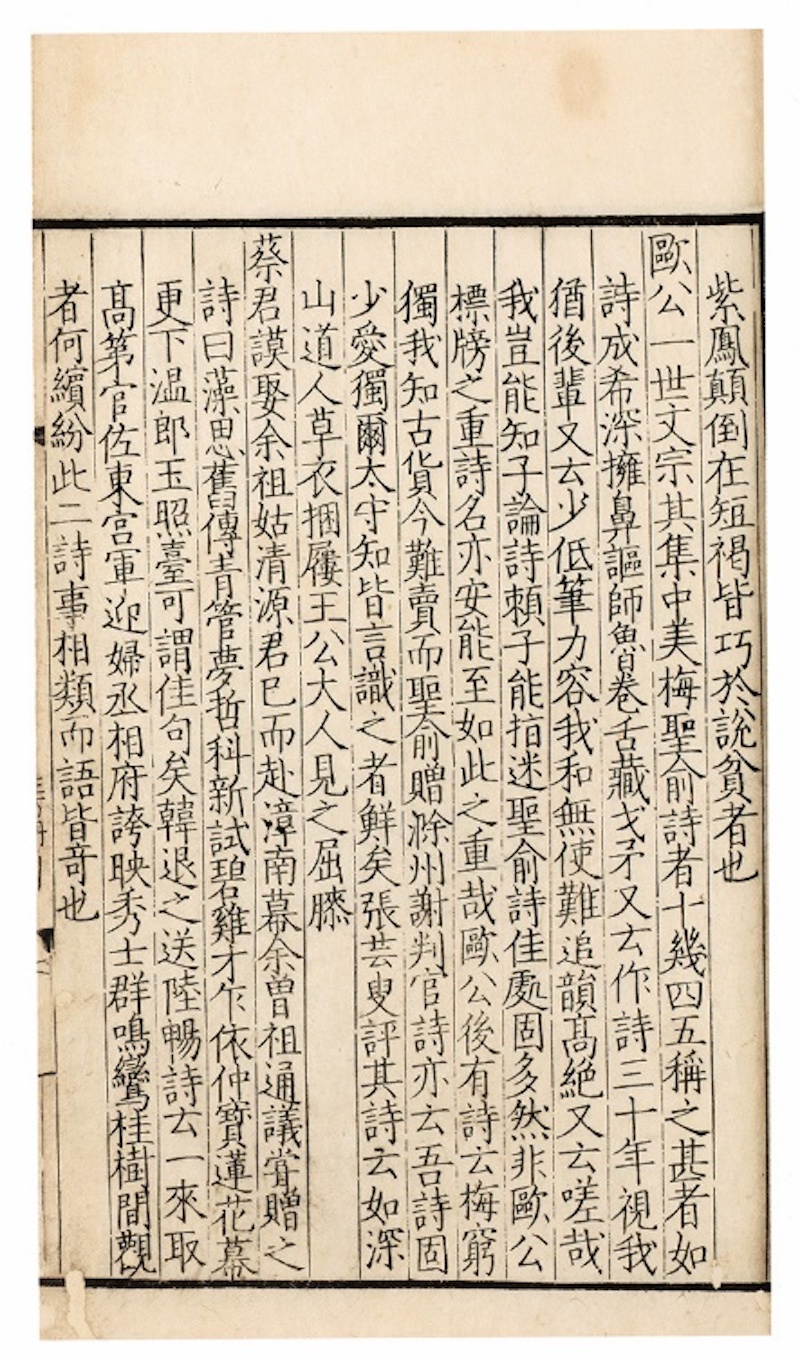

第二种《韵语阳秋》,此本刊刻甚精,白皮纸刷印。有乾道二年(1166)沈洵跋, “敦”、“郭”字皆不避讳,则该本应刻于孝宗年间。仔细翻阅,该字体并不相同,如卷一共七叶,前六叶字体小而精整,欧书典型,第七叶则字略大而结构较松,版心两鱼尾之间又刻字数,明显不同,应是补版所为。我想强调的是,该本有弃、蚕、刱(创)、与、处(处)、无、㪯(举)等俗体字,而这些俗体字多出现在补版之中,估计原版曾流入书坊,经书坊补版重印。这是一个以俗体字区别原刻与补版的实例。

南宋刻本《韵语阳秋》原版书影

南宋刻本《韵语阳秋》补版书影

第三种是《孔丛子》,上图的这部宋本,在清初曾经季振宜收藏,季氏《延令宋板书目》著录。清末为潘祖荫滂喜斋所得,叶昌炽在编《滂喜斋藏书记》时将它著录为元刻本。叶氏未留下考证文字,不明其定元本的理由。该本有俗体字也不少,如无、㪯(举)、辝(辞)、礼、斉(齐)、断、体(体)、浅、弥、弃、献、囯等。我想,可能因为有俗体字,叶氏遂将之定作元刻本。但是,仅以俗体字判断宋刻抑或元椠,依据不够,须小心谨慎。

南宋刻本《孔丛子》书影

其实不说更早,在六朝至隋唐的碑刻中,就有许多俗体字,那么宋代雕版印刷兴盛,出现俗体字并不奇怪。可能与见闻有关,过去一旦有人提出俗体字多见于元代书坊刻本,便有随声附和者将之归纳为鉴定元刻本的方法之一,而通过上述举例,足见该说法并不确切。

同样是与见闻有关,又有学者认为“囯”字仅见于太平天国政权机构刻印的文献,遂以此“囯”字作为鉴定太平天国文献及那个时代抄本、印本的依据,这也有问题。太平天国政权为了提升识字率,对汉字进行简化,其习用“囯”字固然不错,但既这不是他们的创造,也不是宋代的发明,唐初《历城县千佛崖》石刻就有“家囯安宁”的字语,则以“国”为“囯”,至少从那时便如此。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司