- +1

寻访哈尼墓:库尔德史诗《梅木与津》,与17世纪的民族意识

库尔德语诗人艾哈迈德·哈尼(Ehmedê Xanî)并不为中国读者所熟知,但对于库尔德人而言,他无异于莎士比亚,自从19世纪至今,就像但丁、拜伦和歌德一样,哈尼也被库尔德人认为是自己的民族诗人。本文作者在土耳其东部走访了哈尼的墓地,并借哈尼所著的库尔德史诗《梅木与津》的文本进入这位诗人的文学与政治意识。自20世纪以来,人们不断的从这部史诗中解读出库尔德民族主义,并因此在库尔德人所分属的民族国家(土耳其、叙利亚、伊朗、伊拉克),这部史诗在翻译过程中遭遇不同程度的审查与删紧。然而在17世纪偏远的库尔德群山,怎么会诞生出直到19世纪才在欧洲全面兴起的民族主义?

凡城至多乌贝亚泽特之旅

凡城(Van)是土耳其东部凡省省会,距该国第一大湖凡湖湖岸约3公里。遗憾的是,这座以凡猫和湖景驰名的城市,其市容市貌却简直可用恶俗来形容。灰扑扑的建筑和毫无特色的街景映衬着壮丽的湖岸和雄浑的城堡,形成一种颇显怪诞的反差。

和向导埃尔汗约定上午出发,他便早早开车来载我。先去他亲戚家逗留片刻,品尝他家栽种的果实,再简单用过早点,我们便开始了旅程。埃尔汗是凡城本地的中学英语教师,肤色黝黑,体格精瘦健壮,表情严肃,时不时也会流露一抹笑意。此行的目的地是凡城东北方向170多公里开外的多乌贝亚泽特(Doğubayazıt),一个对许多游客来说极为陌生的地名。

湖岸随着汽车的飞驰,从公路左侧蜿蜒屈折开来,向似乎无边无垠的前方伸展。凡湖的水域面积有3700多平方公里,幅员略小于青海湖,然而相比高原湖泊特有的峻厉,凡湖表现得更为温雅和浩渺。埃尔汗打开车载音乐,播放他喜欢的库尔德语歌曲。我第一次知道了这些库尔德语歌手的名字,Ayfer Düzdaş、Aynur Doğan、,哦,当然了,还有席万·佩瓦尔(Şivan Perwer),那位流亡海外40多年的民族歌手。碧波万顷的湖水和慷慨热烈的民族歌曲愉悦着我这异乡人的感官。一切就像天堂一样美好。

凡湖湖景。摄于2019年8月

车行两个多小时后,白雪皑皑的阿拉拉特山跃入眼帘。从地图上看,山脚下的多乌贝亚泽特处于颇为险要的位置:这里是阿勒省(Ağrı)的最东段,也是整个土耳其共和国的最东端。东北距亚美尼亚首都埃里温不到100公里,距离伊朗边境的古尔布拉克/巴扎尔甘(Gürbulak/Bazargan)边境口岸只有15公里。多乌贝亚泽特的土耳其语意思是“贝亚泽特以东”,老贝亚泽特城的历史可以追溯至2700多年前的乌拉尔图王国时期,而现址上兴建的新城尚不足百年历史。这座城市的库尔德语名字巴兹德(Bazîd)倒还约略保存了些许原初的记忆。

大亚美尼亚、库尔德斯坦、东安纳托利亚,这座小城在不同历史时期城市被划归不同的政治归属,贴上各异的地理标签。每一次的阵营转换往往也意味着权力的清洗和庶民的血泪。相斫的历史不必再赘述,自有满腹经纶的“国际问题专家”和“文明冲突论”的拥趸们迫不及待地向人们宣讲。我们来到此间只为探访一位诗人的足迹。

穿过市区,折向东南城郊山麓,沿着盘山路越转越高,终于一片开阔的山坡停车场上停下。埃尔汗锁上车门,立刻兴高采烈地引我来到伊斯哈克帕夏宫(İshak Paşa Sarayı)高耸的殿门前。这座始建于1685年、竣工于1785年的奥斯曼后期建筑是土耳其东部一座无与伦比的建筑瑰宝。它耸立山腰俯瞰全城,曾是地方总督的居所,在不算太大的占地面积内集兵营、监狱、膳房、后宫和清真寺各种功能于一身。宫室的外墙上雕着精美的郁金香,埃尔汗告诉我,此种图案乃是一项悠久的与神圣交言的奥斯曼传统,因为郁金香(Lâle)一词的写法与阿拉伯文“安拉”相仿,于是神学上的巧合激发美学上的灵感,更发展出无数变体寄寓超验情感。听完这番解释,我不禁惊讶于200多年前的匠人们表现神圣的能力。即便在这雄踞山峦、象征世俗权力的宫廷,庄重的美感亦不曾缺席。

伊斯哈克帕夏宫雕有精美郁金香图案的后宫正门。摄于2019年8月

八月初的天空澄净如练,山区的劲风时不时扑簌簌吹过,埃尔汗引我踏上天台,指点给我看远处的一座建筑:“那就是艾哈迈德·哈尼墓”。哦,就在那里,此行的真正目的地。王侯的宫府充其量是开胃的配菜,贤者的陵墓才是值得我们劳顿千里的正餐。

其实,本不必身为库尔德人的埃尔汗刻意引荐,我早早便知道哈尼的名声,阅读过他的诗篇,搜罗我能读懂的文献,甚至也曾三心二意地捧读过几天库尔德语文法。等到真正来到这片诗歌的疆土,才真正感到那点浅陋的了解不值一晒。

那么,这位值得远近遐迩的人们前来怀念的艾哈迈德·哈尼(Ehmedê Xanî),究竟是一位什么样的人物?

从哈尼墓远望伊斯哈克帕夏宫和山脚下的多乌贝亚泽特城。摄于2019年8月

谁是艾哈迈德·哈尼?

向一个库尔德人抛出这个问题,无异于问一个英国人谁是莎士比亚。1850年代,生于这座城市的库尔德诗人和学者马赫穆德·巴兹迪(Mehmûdê Bazîdî,1797-1859)应沙俄驻埃尔祖鲁姆领事的请求,撰写了一篇库尔德语文学的概论。用他的话说,艾哈迈德哈尼是最著名、和最受爱戴的库尔德语诗人。简单来说,自从19世纪至今,就像但丁、拜伦和歌德一样,哈尼也被库尔德人认为是自己的民族诗人。

人们对哈尼的生平了解很少,只知道他于1650年生于土耳其东南部的哈卡里(Hakkari),于1707年卒于多乌贝亚泽特。他在诗文中谦称自己是一位生活在山野里的鄙夫,但根据他作品中华丽的辞藻和强烈的苏非倾向,可以判定他受过良好教育,精通许多学科,除母语外还通晓阿拉伯语、波斯语和奥斯曼土耳其语,同时也是一位虔诚的苏非长老。他给后人留下了三部主要作品:神学著作《信仰原理》(ʿAqidā imān)、儿童训蒙词典(阿拉伯语-库尔德语)《孩子们的春天》(Nûbihara Biçûkan)以及影响深远的爱情史诗《梅木与津》(Mem û Zîn)。

《梅木与津》也叫《阿兰的梅木》(Memi Alan),在哈尼的长诗问世前,其主题就已经流传于库尔德斯坦和南高加索一带的民间。据美国学者Michael L. Chyet的研究,《阿兰的梅木》这部民间文学除了在库尔德人当中流行,也常常在亚美尼亚人、雅兹迪人和库尔德犹太人当中被长期传唱。艾哈迈德·哈尼在故事原型基础上注入了强烈的戏剧冲突和深邃的哲学思想,使之成为一部库尔德语文学史、乃至西亚和世界文学史上的杰作。

《梅木与津》共有2655联句,遵循波斯文学传统的玛斯纳维体,每联由押韵的两行诗句构成,每行又包含10个音节。长诗讲述了一个类似罗密欧与朱丽叶的故事:在强大的库尔德人国家波坦(Bohtan,位于今天土耳其东南部的吉兹莱),统治者宰因丁(Zeynedin)有两位艳若春花的妹妹希蒂(Siti)和津(Zîn);他同样有两位出类拔萃的青年部下塔吉丁(Tajdin)和梅木(Mem)。在某个春暖花开的诺鲁孜节(Nowruz),或许是出于少年人好玩乐的心性,或许是免得被人认出,塔吉丁和梅木穿上女装、扮作少女来到人群中欢庆佳节。二人与两位绝美少年不期而遇,顿时被其美貌和丰姿深深吸引。而这两位少年恰是同样扮作男子的希蒂和津。仿佛命中注定一般,两姐妹也立刻深爱上她们误认作女性的塔吉丁和梅木。趁后者不注意,两姐妹顽皮地偷偷摘下二人的戒指,又将自己的戒指戴在二人指上,随后便翩然而去。

这次短促的邂逅后,爱火在四位男女的心头越燃越旺。希蒂钟情于塔吉丁,津则倾心于梅木。两位少女都既难以忘怀另两位美人的容貌,又为自己怎能爱上同性而深感不安。有位从小照顾两女的老奶妈看出她们的心事,在发表了一通冗长的劝告后,发现她们偷摘下的戒指上刻有意中人的名字。老奶妈认得这二人其实是赳赳男儿,于是自告奋勇偷偷见了塔吉丁,并以戒指作为凭据。塔吉丁在悲喜交加中立刻委托老奶妈向希蒂传话表露爱意,于是二人择选吉日立刻完婚。

好友的结合反而让梅木与津越发痛楚。在传统库尔德社会中,男女双方绝无可能私定终身,亦不敢轻易托付他人为自己说合。正当二人情思困困之际,史诗的大反派、奸臣贝基尔(Bekir)上场了。此人是王宫的司阍,容貌丑恶、性情邪僻,他看出梅木与津之间的羁绊,决心横加阻挠。他不断向宰因丁进谗,诋毁梅木垂涎王妹、有篡位自立之心。恰好一日宰因丁外出行猎,互相思恋对方的梅木与津不约而同地走进王家花园排遣郁结。在见到对方的那一刻,二人都不敢相信眼前所见。哈尼如此书写梅木与津相会的情景:

“他俩迎面而立,怔忡木然,

一语不发,甚至不曾闲谈。

起初他俩只能做手势示意

接着口舌方才得到开释。

他俩交换了千言万语,

向对方将情思倾诉。

双唇啜饮了多少蜜意,

又将甜蜜向对方传递。

他们饮尽了多少杯盏,

又偿还了多少番誓愿。

眼目、胸膛、颈项和唇间,

脸庞、下颌、前胸和耳畔,

从此至彼,急切向对方索要,

有时轻吻,有时候又是啮咬。

他们用干渴的嘴唇热吻,

他们将对方的脖颈嗅闻。

津的面庞如点燃的灯烛,

明艳光亮,充满欢愉。

而梅木恰似一只飞蛾,

连身带魂扑向熊熊火舌。”

(第1553-1562联。本文中哈尼的诗句均由笔者参考英译本和法译本并对照原文译出。笔者不揣鄙陋,勉力为之)

正当爱火炽热之际,游猎的王公突然早早归来。惊慌失措的津立刻躲藏起来,而宰因丁心怀猜疑地责问梅木为何擅入御园。随侍的塔吉丁心知不妙,便立刻回家将自宅付之一炬,终于引开盘问的众人,解救了这对逾矩的恋人。

贝基尔见一计不成,便又生一计。他怂恿宰因丁王邀棋术高明的梅木对弈,赌约是胜者可以向败者提出一个要求。正当棋局紧要之际,贝基尔故意邀津前来观战。骤见意中人,梅木方寸大乱之下连战连败。获胜的宰因丁故作温和,表示他的要求便是令梅木吐露一个待实现的心愿。梅木不疑有诈,当即请求主公赐婚。宰因丁认为梅木果然有觊觎之心,大怒之下当即将他囚禁。一年后,梅木瘐死狱中,痛悼爱人逝去的津也随即辞世。塔吉丁闻讯,盛怒之下将奸臣贝基尔杀死。宰因丁也懊悔不已,下令将二人合葬。时至今日,在故事发生的吉兹莱城还有一座梅木与津的合葬墓,恰如维罗纳的朱丽叶阳台一般,寄寓世人的同情和哀伤。

笔者这番寡淡的描述实在难以穷尽这部长诗的奥妙。实际上,哈尼在诗中呈现出一种极为多样的写作风格,某个场景中的某段对话,往往具有浅表和隐微的多种含义。例如当老奶妈劝说希蒂与津时用到了本体(zat)和属性(sifat)、实体(cewher)和偶性(‘erez)这样的中古哲学概念;而在结尾处解释何谓真爱时,又提出了“如果不能完全消泯,便不能真正长存/消泯意味着你们长存,长存意味着你们相逢/并非通过团聚来实现,或许只能通过分别和离散”(2574-2576联)这一神秘辩证思想。哈尼非常熟悉哈菲兹、阿塔尔、尼扎米等古典波斯诗人,在字里行间娴熟地穿插着优素福和祖莱哈、莱拉和马杰农、盖斯(Qays)和姽姒(Wis)、谢赫桑安(Sheikh San’an)和基督徒少女等中古文人雅士耳熟能详的波斯语神秘诗歌主题;哈尼同时也是一位资深的穆斯林学者,擅长援引《古兰经》的经文和典故来说理和叙事,有时索性整段整段援引阿拉伯文原文;在思想方面,哈尼频频流露出源自新柏拉图主义的理型流溢学说和伊本·阿拉比的“存在单一论”的影响;而在序言和尾声部分,他又明确袒露自己是出于民族自豪感才选择用库尔德语、而不是当时整个伊斯兰世界宫廷和文坛通行的波斯语进行创作,为此他甚至用bid’ete(古典教法指标新立异的行为)来称呼这部作品。于是,普通读者会从诗文中看到凄美动人的爱情;诗歌爱好者赞叹精美的格律和丰瞻的辞藻;道学家重视诗中隐喻的人主之恋和求道历程;而民族主义者又会捕捉到似隐似显的库尔德民族情结。哈尼的才能恰恰体现在这里,他将尘世男女之爱、家国之爱、神秘之爱、超验之爱层叠在同一部文本中,就像一位出色的指挥家,使多个主题有条不紊地次第呈现,而每个主题似乎又都有各自的弦外之音,值得精明的读者反复咂摸品味。

长诗的结构看似松散,实则颇为巧妙精致。纵贯全诗,两位主人公其实只见过四次面,地点各自为诺鲁孜节会场、王宫御园、梅木与宰因丁弈棋的王宫、以及死别的牢狱,各自对应故事的开篇、中段、后段和末段。每次见面都是短暂的不期而遇,且都各自对应一场节庆盛会(开篇的诺鲁孜节、中段的狩猎赛会、以及末段梅木死后,津穿上节日盛装,宣布今日乃二人大喜之日)。两位主人公只有在第二次见面时有过交谈,而诗人甚至没有告诉我们具体的交谈内容!相反,诗人不惜笔墨地书写梅木与津分别时的痛苦和思念,其中大量运用波斯古典诗歌中常见的莲花与太阳、玫瑰与夜莺、烛火与飞蛾、笼中鸟、镜中景、贾姆希德之杯等等意象,写尽了思慕渴望、求而不得的心绪。将死之际,两位恋人褪去一切凡俗之思,实现灵魂上的结合和永聚。整部长诗既可以被视为一篇尘世间男女之爱的传奇,又不妨将其当成中古神秘主义的神爱、“寂灭”思想的纲领。因此,即使是一位不归属特定宗教的现代读者,只要他品尝过爱情的甘苦,也依然可以从这些火热的诗文中获得极大的精神愉悦与情感共鸣。

或许只有实实在在来到哈尼的墓前才能真切体会到《梅木与津》所传达的“爱”的理念。陵墓位于伊斯哈克帕夏宫东南约一公里处的山道一侧,墙体为棕灰色条纹相间的玄武岩,色彩朴实,颇似著名的迪亚巴克尔(Diyarbakir)大清真寺的外墙。陵墓顶部有两矮一高三座圆顶,高度约五六米。陵墓外尚另散布着几处坟茔。墓室共两间,主室20平米左右,内有五六具棺椁,隔间为礼拜所。哈尼的木制棺椁位于主室中间,上刻花卉图案。棺木顶端立一缠头巾,代表其苏非贤者身份。室内除吊灯和一些图籍、书法之外再无余物,异常简朴肃穆。然而这并不妨碍人民自发地表达对他们的诗人的爱。笔者探访之时,尚见到几位妇女端坐墓前,为诗人祈求彼世的幸福。数百年来该地访客络绎不绝,其中最著名的一位或许是同为库尔德族的贤哲、被誉为20世纪土耳其最杰出思想家的赛义德·努尔西(Said Nursi)。1888年,青年努尔西曾在贝亚泽特度过三个月时光。他夜以继日地在墓中学习和沉思,以致于当地人都觉得他得到了哈尼灵魂的真传。奥斯曼帝国行将解体之际,努尔西一度在伊斯坦布尔加入过一个名为“库尔德教育传播和出版协会”的民族主义团体。这个早夭的团体只在1919年出版过唯一一部著作,不消说,那本书正是《梅木与津》。

艾哈迈德·哈尼陵墓外观

艾哈迈德·哈尼陵墓主室。顶端有缠头巾状隆起物的棺椁即为哈尼。摄于2019年8月

《梅木与津》的民族主义

对于库尔德人来说,艾哈迈德·哈尼远不止是一位文学巨匠。1650年间埃乌利亚·切列比访问奥斯曼帝国的库尔德行省时,发现当地经学堂只使用阿拉伯语和波斯语教材;然而从17世纪下半叶起,本土库尔德语教材逐渐流传开来。哈尼的几部著作、尤其是《梅木与津》在其中发挥着举足轻重的作用。就像马什哈德的菲尔杜西墓之于波斯人、甘贾(Ganja)的尼扎米墓之于阿塞拜疆人一样,伴随着近代民族主义的崛起,多乌贝亚泽特的哈尼墓也成了库尔德民族精神的朝圣地。无论是19世纪伊拉克大诗人哈吉·卡德里·科伊(Haji Qadir Koyi,1817-1897)、还是世纪之交的贝迪尔汗(Bedir Khan)兄弟、又或是长期流亡瑞典的当代著名作家穆罕默德·埃明·博扎尔斯兰(Mehmed Emîn Bozarslan,生于1935年),无不高度推崇哈尼和《梅木与津》。在史诗的序章部分有一段脍炙人口的诗文,流露出诗人不甘本民族长期受强邻摆布、呼唤独立自强的的强烈情感:

“但愿我们有一位明主,

慷慨绝伦、达理知书。

我们的钱币将被他精心锻铸,

币值毫无可疑,流通畅行无阻。

一枚钱币纵使纯粹殊异,

若欠缺打磨便一文不值。

但愿我们能有一位君王,

配得上真主赐予的权杖。

......

他会恩恤我们这些孤寡,

保护众人不受强梁欺压。

罗马人休得再欺凌我等,

吾土不致沦为夜枭之境。

我等不再沦为降虏和俘囚,

臣服于塔吉克与突厥之手”。

这个片段(199-207联)中的罗马指奥斯曼帝国,塔吉克指萨法维帝国。有时候哈尼也用“阿贾米”(‘Ajami)指代波斯人。17世纪下半叶的库尔德各部如一盘散沙,时而投靠前者,时而又臣服后者。哈尼希望能崛起一位领袖带领人民打破任人宰割的状态,并一针见血地指出库尔德人不团结的原因(220-225联):

“你想想!从阿拉比亚到格鲁吉亚,

库尔德人如城堡一般雄姿英发。

罗马和阿贾米高踞雄城,

四面八方都是库尔德人。

从两个方向让库尔德人民,

沦为利箭的致命靶心。

只因他们堪称边疆的锁钥,

每个部落都是坚固的城阙。

每当有人不安分地搅拌

罗马怒海和塔吉克狂澜,

库尔德人就要喋血失和,

支离破碎好似阴阳两隔。”

不仅如此,哈尼甚至还用夸张的笔调鼓励库尔德人艰苦奋斗、颠覆当时三足鼎立的西亚国际秩序(231-234联):

“如果我们能够团结精诚,

齐心协力将一个号令尊奉,

不管罗马、阿拉伯还是阿贾米,

全都要规规矩矩做我们的臣子。

我们必将完善国政、阐扬正教,

我们必将砥砺学问、磨炼智巧。

正邪曲直要把它分辨清楚,

豪杰贤良要让他脱颖而出。”

出于这样宏伟的目标,哈尼决心采用人们日常使用的母语、而不是任何外语进行创作。他明确希望自己的长诗能够为库尔德人扬名辩诬(240-241联):

“好教人莫再说库尔德人

既乏学识,又无高尚出身。

休说各民族皆有其文教,

唯独库尔德族无足称道。”

这番对本民族大胆热烈的表白并不亚于正文中梅木与津的恋情,因此不少论者也指出哈尼表面写男女的离愁,实际上是悲叹库尔德民族和库尔德国家之间的分离。贝迪尔汗兄弟中的杰拉德特(Celadet Bedir Khan,1893-1951)是系统编纂现代库尔德语语法的第一人,他甚至盛赞哈尼是“我们的民族信仰的先知”(Pêxemberê diyaneta me a milî)。进入20世纪,这番民族主义解读显然不讨库尔德人所在各国的喜欢。后来成为现代叙利亚最重要的宗教学者的拉马丹·布推(Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti,1929-2013。布推本人恰恰出生在史诗发生地波坦,他的姓氏正是阿拉伯语“波坦人”的意思。布推的散文译本影响远达沙特阿拉伯等地)于1957年将史诗编译为阿拉伯语,但删去了具有民族独立意涵的序章;在土耳其共和国,博扎尔斯兰于1968年出版了附拉丁字库尔德语的土耳其语译文,迫于形势,他也毫不意外地删去了全部呼唤库尔德人统一团结的段落,即便如此这一版本仍然立刻被禁,许多购书者不得不亲手将其销毁。

那么,诗人哈尼是否就是一位民族主义者和库尔德民族运动的先驱?西方学者对此深表怀疑,他们认为,在17世纪偏远的库尔德群山,怎么会诞生出直到19世纪才在欧洲全面兴起的民族主义?有人甚至认为这些段落是后人杜撰的(如荷兰学者Martin van Bruinessen)。抛开其背后隐藏的东方主义情绪,笔者赞同他们的观点。哈尼在诗中很少使用单数的“库尔德人”(Kurd)一词,而是较多地使用复数(Ekrad)或专指今日土耳其和叙利亚库尔德人的“库尔曼齐人”(Kurmanci),这就说明哈尼心目中的本民族很可能只是一个松散的各库尔德酋邦和部落的统称,或者仅限于操库尔曼齐方言的人群,而不包括今天生活在伊朗和伊拉克、操索拉尼方言的库尔德人,而《梅木与津》的索拉尼方言译本也要迟至1960年才出版。另外,正如一些西方研究者(如Martin van Bruinessen和Michel Leezenberg等人)所指出的那样,哈尼心目中的库尔德国并非现代意义上的边界和族属明确的民族国家,而仍是一个传统的多种族君主国,只不过由库尔德人掌握其政权。作为这样一个库尔德国的对立面的罗马、阿贾米、塔吉克等用词也反映出哈尼对国家的理解并未超出传统的“族群”,不应和现代意义上的民族混淆。另外,我们知道哈尼非常熟悉古典波斯语文学典故,但他在诗中只字未提《列王纪》中暴君佐哈克和铁匠卡维的故事,而菲尔杜西正是在这个故事中明确记载了库尔德人的起源,这就反映出哈尼并无意创作一部寻根溯源的民族史诗。我们或许可以这样说:在中古文学遗产中,哈尼的政治思想是最接近现代民族主义者所需要的理念模型的,因此他们有意无意地将库尔德国族理念“前移”,奉哈尼为民族独立运动的先驱和源头。

这种“前移”甚至也不知不觉地体现在西方语言的译文中。例如在翻译236联的第二行诗句时,2002年出版的法语译本将其译为“而是出于爱国主义和对人民的爱”(Mais par patriotisme et amour du peuple,Sandrine Alexie和Akif Hasan译本第45页)。查考英译本,却发现该句被处理为“或许是由于部族意识和宗派偏好”(Perhaps due to tribalism and partiality,Salah Saadalla译本第33页)。对照原文,诗人在这里其实使用了两个阿拉伯语借词te‘essub和eşîrî。前者和伊本·赫勒敦的著名术语‘asabiyya来自同一词根,指的是部族或血缘亲族基础上的王朝统一和团结,而后者一般就是指氏族和部落。因此,哈尼心目中的库尔德族的统一仍然是前现代意义上以库尔曼齐人为主体的部族王朝的统一,而非近代才有的“想象的共同体”,更不可能是法律上人人平等、为所有国民共享的民族国家。严格来说英译本较为忠实,而法译本有意识地将近现代的爱国主义和人民主权学说“前移”到了哈尼的文本当中,难逃错译和误导之嫌。

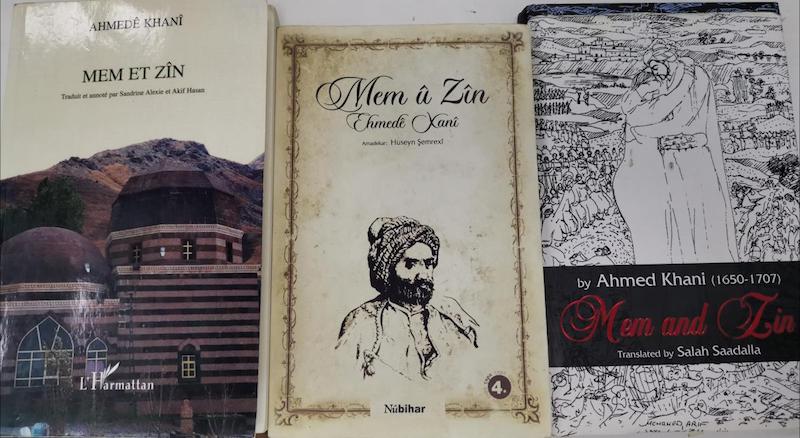

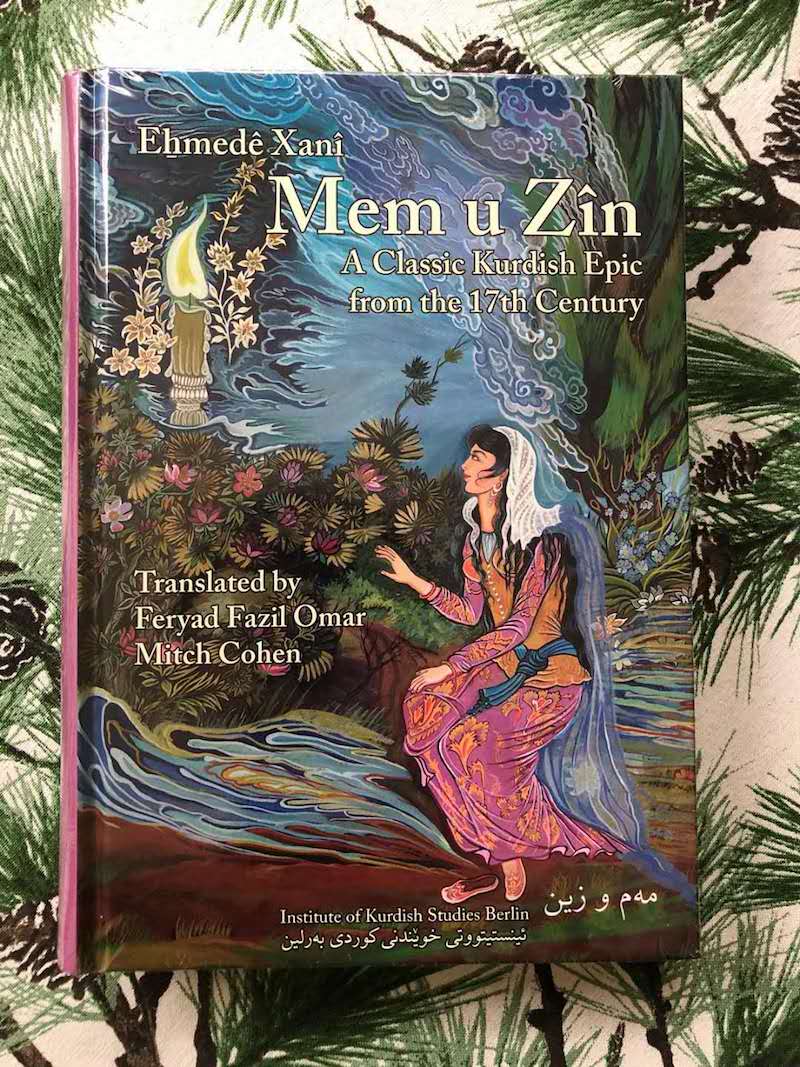

笔者收集的《梅木与津》原著和译本

《梅木与津》的政治与宽恕

如果我们进一步探究哈尼的政治思想,会更清楚地发现现代民族主义解读并不符合哈尼的本意。笔者想以宰因丁为例说明。宰因丁号称英主,从水中鱼到天上月皆闻其勇武之名(372联)。他为人慷慨豪迈、学识卓著,将国家治理得井井有条(373-382联),庶几就是哈尼在序言中所盼望的那位统治者。然而随着故事的展开,哈尼逐渐展现这位王公的种种阴暗面:他虽深知贝基尔乃奸邪之徒,却对他言听计从;一直疑心忠心耿耿的梅木和塔吉丁意图反叛;甚至在将梅木囚禁一年后,还酝酿出一条毒计,料定早已形销骨立的梅木与恋人一见之下,势必心神激荡性命不保,因此特意下令津前去探监,只盼既能除去心腹之患,又免掉妄杀忠良的恶名。读者读到这里不免困惑:这宰因丁不仁不义不智,分明就是个昏君,他如何能代表哈尼理想中那个统一库尔德人各部的贤王形象?哈尼为何要在故事开篇盛赞他的贤德?应该说,就全诗整体而言,哈尼的君主观念是模糊的、暧昧的。他毫不留情地谴责宰因丁的恶行,但并未因此否定他的贤明。他并未将悲剧全部归咎于宰因丁的个人缺陷,而是相当悲观地借他之口道破君主统治的本质(1140-1153联):

“我们君王好比磨坊的运转,

时刻不息,忽而退后、忽而向前。

磨坊必定需要碾磨的工人,

我也得有一个司阍看门。

治理国家也是如此这等,

有时行使公义,有时施行暴政。

虽然贝基尔是个私生的宵小,

有了他我的磨坊才运转良好。

奸臣和恶人组成的集团,

担任着皂隶、捕快和门官。

他们转动着压迫的磨盘,

榨取出被亏害者的谷餐。

尽管朕的磨坊是公共财宝,

里面却堆满了禁忌的粮草。

......

因此君主不会抛弃他的恶狗,

只因他们各自有其职守。

有的君主甚至不愿拿猎犬,

去和十匹阿拉伯骏马交换。”

于是哈尼得出如下结论(1191-1195联):

“君王的心思忽明忽暗,

无疑好似火焰一般。

明面上慷慨庄重,

暗地里将权谋搬弄。

仁慈时如太阳普照,

恼怒时将世界焚烧。

当心,决不要相信君王

哪怕是父亲、子侄或兄长。

尤其当奸臣在他们身边奔走,

只能求真主将我们护佑。”

如若将这一马基雅维利式的片段对照序章,或许能得出更加合理的解释:哈尼盼望一位圣君能够带领库尔德人摆脱受人欺凌的处境,但君主制本身依赖的是个人的贤明,统治者出于现实政治的需要,又常常会重用奸臣、玩弄诡计、甚至故意作恶。哈尼没有说明应如何解决这一矛盾,而是不言自明地将其当做人世间的天然秩序加以接受。这一处境令读者只能推导出一个结论:那位理想的库尔德领袖即便横空出世,充其量也只是率领本民族实现政治上的独立和统一,却不能指望他引导人民达到道德上的至善,更无法保障真正的幸福。真正的幸福只能体现在真爱、即中古神秘主义对寂灭和良善的追求当中。梅木与津的悲剧正是体现真爱的一则寓言,而不全是鼓吹独立的政治纲领。

《梅木与津》的另一项引人入胜的主题是宽恕。在超验和纯全的真爱作用下,史诗尾声出现了一个极为意外的情节。梅木与津的爱情悲剧的源头是贝基尔,一个伊阿古式的人物,他代表和神圣之爱相对立的纯粹之恶。此人并非为了任何利己的动机去拆散梅木与津,而完全出于嫉妒。在中古苏非思想中,尘世物质被认为是卑贱、恶浊的东西,人的灵魂被拘束在有形有质的囚笼中。唯有领悟神爱之人才能获得解脱和真知。贝基尔的嫉妒就象征了物质的这种本性,它天然地妨碍人们认知美善和智慧,转而沉溺于私欲和肉身的苦海。然而,哈尼并不满足于此。真正让笔者感到震撼、真正反映出哈尼思想的崇高深邃的地方在史诗结尾处。读者惊讶地发现,作恶多端的贝基尔居然也升上了天堂,而且他和梅木与津住在同一幢宫殿中,还担当起了二人的护卫!他如此解释自己获得这一荣宠的理由(2431-2434联):

“表面上我是他二人的仇雠,

实际上我与他们亲密为友。

是我将他们从尘世的朽坏救脱,

是我令他们遍尝苦痛与折磨。

我虽然夺走了他们凡俗的快乐,

我引导他们,通过忧伤与挫折。

我为他俩费尽了百策千计,

最终他俩获得了崇高品第。”

这段话颇有些诡辩色彩,就好像在说,如果不是坏人施加种种考验和障碍,那么梅木与津二人的爱情也只会流于庸常,做一对俗不可耐的鸳鸯眷侣罢了。多亏了他贝基尔,二人的爱情才臻于至善,最终名垂青史,被世世代代的男女爱侣们衷心传诵。哈尼肯定觉得这番道理如果光由悲剧的始作俑者来说未免显得强词夺理,因此他特意安排津在死前专门恳求朋友们饶恕贝基尔(2304-2308联):

“他是我们发现真理的缘故,

他暗中回归我们的道路。

他也为了我们的事业殒身,

心悦诚服并无半分悔恨。

请小心守护梅木捐躯的墓冢,

看管好我俩所在的坟茔。

贝基尔的墓地不得被侵犯,

只因这条狗曾护我俩周全。

当我俩前往至高的圣殿,

他将成为我们门前的忠犬。”

津死后,波坦人民忠实地履行了她的遗嘱,将她和梅木合葬一处,将贝基尔葬在二人不远处。直至今日仍有许多人会前去凭吊。宽恕这一主题在此达到高潮,而令笔者深感意外的是,宽恕的主角是一位女性,而被宽恕的对象则是一手摧毁了她的爱情的极恶之徒。此中的哲学动机虽然是对神圣秩序的绝对顺从,但其高尚的人道思想绝对不可被低估。津宽恕的对象是贝基尔,但她实际上针对的是她的哥哥和君主宰因丁。后者代表世俗的至高权力,而津只是一个爱人刚刚死去、本人也命不久矣的孤女。在一般人心目中,只有强者才有资格宽恕弱者。然而在这里,却是至弱者宽恕了至强者、女性宽恕了男性、妹妹宽恕了哥哥、臣下宽恕了主上!这完全背离许多人对西亚文化的刻板印象,颠覆了以牙还牙的报应观和唯唯诺诺的女性观。之所以会出现如此戏剧性的颠倒,恰恰在于梅木与津通晓了“爱”的真谛。真正的强弱取决于精神和道德的纯全程度,因此津才可以顺理成章地宽恕仍然沉湎于嫉妒、猜疑、憎恨等尘俗情感的贝基尔和宰因丁。

哈尼就好像在暗示,人类最美好的情感是至善至美的真爱,真爱的本质不在于“惩恶”,而只是在于“扬善”。尘世生活的真谛只应是追求善和美,达到这般崇高境界的人们眼中只有爱和真理,于是就没有什么是不可以宽恕的。从这个意义上来说,《梅木与津》对于这片曾经、并且仍在流淌血泪的土地来说,无疑具有永恒的意义。

旅程之终、探索之始

回程途中,埃尔汗特意载我在凡湖东岸的穆拉迪耶瀑布(Muradiye Şelalesi)歇息片刻。当我们走上瀑布上方的吊桥时,我又一次吃惊得说不出话来:眼前是一派极为壮美的景观,明朗的午后艳阳下,只见水流裹挟着巨大声势从陡坡奔腾而下,汇流成雅讷克塔尔河(Yanıktar Dersi),浩浩荡荡奔向西南注入凡湖。未曾料想在库尔德斯坦的冷峻群山之间,竟有这样一番胜景。的确,我对这片热土的知识实在太少太少,而发的议论又太多太多,就像哈尼也并不需要我这些浅薄的赞许。下次我会访问梅木与津的墓吧,我盘算着,顺道游览吉兹莱这座底格里斯河畔的名城。埃尔汗对于我一厢情愿的空想只是笑笑。或许在他眼中,我终究只是个奇怪的异乡人,从哪里来的勇气和学识侈谈哈尼和诗艺呢。但我还是下了决心:下一次,下一次我们一定要再好好聊聊,约几位通晓格律、心怀宽阔的朋友,要把哈尼琢磨个透......

穆拉迪耶瀑布。摄于2019年8月

今日的媒体似乎只有在争战与惨杀的场合才会如蝇嗜血地关注“边缘”。舆论场高谈阔论分析着列国的纵横捭阖,有时候肆意发射丑恶的毒箭,有时候也会洒几滴虚假的泪珠,然后把活生生的人们当作斗场的犬羊般品评。看客习惯了沿着地图上弯弯曲曲的疆界分配自己的爱憎,夺命的弹痕比笔端的诗文更容易令他们兴奋。幸好还有哈尼,幸好还有诗歌,幸好还有梅木的爱恋和津的祈祷。笔者想用《梅木与津》序章中最后几节自述(356-361联)作为这篇不成体统的文字的结尾,期待有缘的读者一探这位伟大的诗人和这个伟大的民族:

“我只是个游贩,并非珠宝客商,

曾自学过诗艺,并未通晓文章。

我是山野边鄙的一介库尔曼齐人,

讲述库尔德世界的若干见闻,

应当怀着慷慨善意将其传续,

并被端庄的耳朵听取。

耳音敏锐的不怀好意者

请莫怀恨,如果我犯了错讹。

请保全诗人的颜面,

如果可能,还请说几句赞言。

请莫为谬误和过失感到惊奇,

不要因宗派之见妄加解析。”

参考文献:

原著和参考译本:

Mem et Zîn, traduit et annoté par Sandrine Alexie et Akif Hasan, L’Harmattan, 2001.

Mem and Zin by Ahmed Khani, translated by Salah Saadalla, Avesta, 2008.

Ehmede Xani,Mem û Zîn,Nûbihar Yayınları,2013.

专著:

Chyet, Michael L., "And a thornbush sprang up between them" : studies on Mem u Zin, a Kurdish romance, University of California, Berkeley, 1991.

Mirawdeli, Kamal, Love and Existence: Analytical Study of Ahmadi Khnai's Tragedy of Mem U Zin, Khani Academy, 2012.

论文:

van Bruinessen, Martin, Ehmedê Xanî's Mem û Zîn and its role in the emergence of Kurdish nationalism, in Abbas Vali (ed.), Essays on the origins of Kurdish nationalism, Costa Mesa, Cal.: Mazda Publishers, 2003, pp. 40-57.

Bochenska, Joanna, Ehmede Khani’s Hymn to Forgiveness. Salvation of Satan in the Kurdish Classical Poem Mem and Zin, in Fritillaria Kurdica, no. 13-14, 09/2016, pp. 35-68.

Leezenberg, Michel, Ehmedê Xanî's Mem û Zîn: The Consecration of a Kurdish National Epic, in M. Gunter (ed.), The Routledge Handbook on the Kurds, 2018, p.79-89.

Leezenberg, Michel, Language, Kingship, and Nation: The Ambiguous Politics of Ehmedê Xanî's Mem û Zîn, in Kurdish Studies, Vol. 7 No. 1 (2019), pp. 31-50.

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司