- +1

新晋诺奖得主阿尔特:从写诗的文学青年到获诺奖的科研天才

原创 Harvey J. Alter 世界顶尖科学家论坛

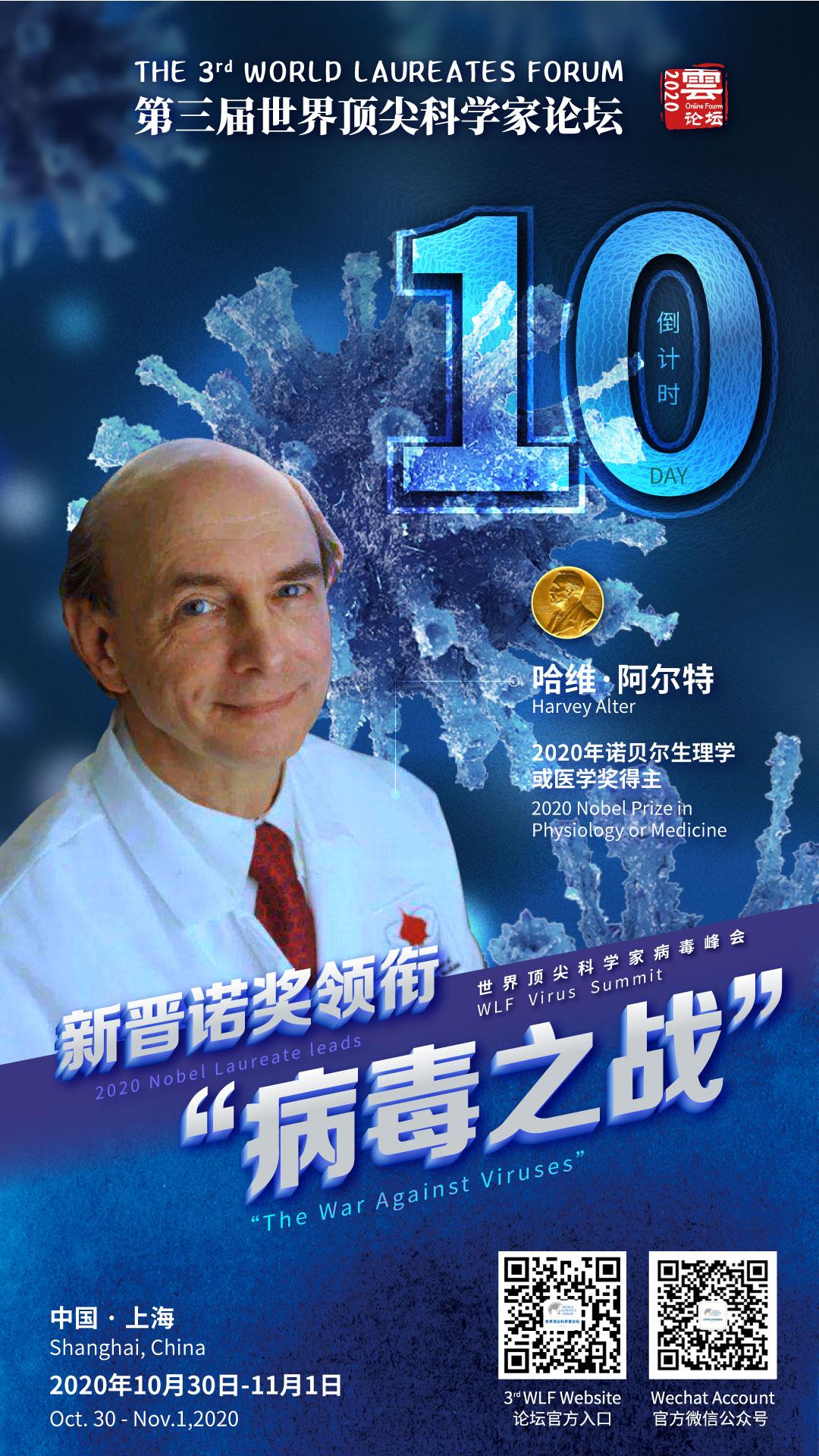

离第三届世界顶尖科学家论坛(WLF)召开还有不到10天。从今天起,WLF将每天推送重点参会科学家,介绍他们的研究和趣事,敬请期待。

率先登场的是2020年新科诺贝尔生理学或医学奖得主、美国病毒学家哈维·阿尔特(Harvey J. Alter)。

阿尔特将参加第三届世界顶尖科学家论坛,领衔病毒之战——世界顶尖科学家病毒峰会。他也将以顶尖科学家的身份,参加世界顶尖科学家青年论坛,给后辈科学家提供指导与经验。

然而,迈克尔·霍顿(Michael Houghton)在阿尔特之前发现了分离丙肝病毒的方法。得知消息的阿尔特再次赋诗,感叹自己可能与诺贝尔奖无缘了——他曾与1976年诺贝尔生理学及医学奖得主巴鲁克·塞缪尔·布隆伯格(Baruch Samuel Blumberg)共事,发现澳大利亚抗原(现名乙肝表面抗原),但与诺贝尔奖擦肩而过。

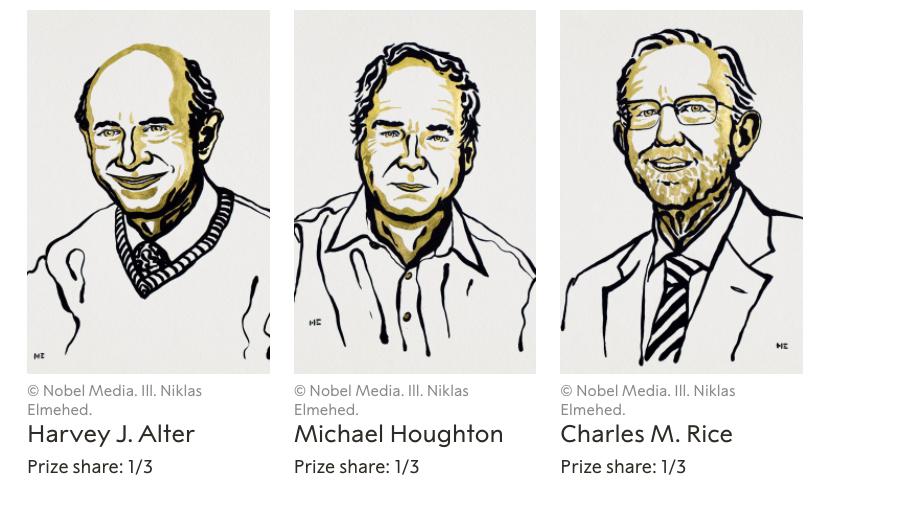

肝神最终还是眷顾了哈维·阿尔特。他与迈克尔·霍顿以及查尔斯·莱斯(Charles M. Rice),因对发现丙型肝炎病毒做出的贡献,共同获得了2020年诺贝尔生理学或医学奖。

在因年龄原因逐步退出研究一线之后,哈维·阿尔特以诙谐幽默的笔调撰写了自传《未选择的路,以及我是如何爱上肝脏的》(《未选择的路》是罗伯特·弗罗斯特的名篇——编者注),在2013年发表。

在第三届世界顶尖科学家论坛倒计时10天之际,我们编译此文,以便公众对这位新科诺奖得主有更深入的了解。因原文较长,将分几天推送;在不影响理解的前提下,内容有所精简。

01

诺奖得主初长成

我出生在纽约曼哈顿,是一对犹太夫妇的独子。从我在医院出生开始,我就感觉呆在医院里挺舒服的,大概命中注定我要成为一名医生。

我的父亲是犹太移民家庭九个孩子中最聪明的一个,他非常想成为一名医生,但由于经济原因未能如愿。尽管如此,他仍然是家族里第一个大学生,并在学校里表现优异。他最终成为了一个成功的商人,但从未对医学失去兴趣。他读科学文摘和其他的医学书籍,而不是看报纸的体育版;而我则正好相反。

不管怎样,父亲对我的医学之路有很大的影响。尽管我想,即使没有他的鼓励,我也会选择这条路。对我来说,生物科学比任何其他学科都更有趣——除了棒球。如果我能成为布鲁克林道奇队的球员,我会毫不犹豫地把医学扔到九霄云外。

遗憾的是,我的棒球打的非常烂。因此,我“升华”了我的梦想,成为一名医生。尽管如此,和父亲一起去埃贝特球场看球赛是我最美好的回忆之一。但是,在我狂热迷恋道奇队的时候,他们搬去了洛杉矶……这是我一生中最大的悲剧之一,耻辱程度仅次于珍珠港遭遇偷袭。

我母亲没有受过良好的教育,但她有街头历练出来的智慧,也是我父亲过激行为的平衡器。多年来,他们几乎没有在什么事情上达成过一致,但都具备正直和慷慨的品质。他们相伴近60年,直到80多岁去世。

我母亲很焦虑,使我也充满了神经质倾向。我母亲是一个高超的厨师,奇怪的是,我和妹妹却瘦得一塌糊涂。结果上小学时,我不得不和“正常”的孩子们分开,去一个“健康提高班”上课。

这个班由体弱、肥胖、轻度弱智和其他各色人等组成。学校以无限的智慧,认为只做室内教学、一杯牛奶和一段午休时间,就能让他们受益匪浅。在这里,我学会了在下午上课时打瞌睡;不久之后,我也掌握了在上午的课上打瞌睡的技巧。

分到这样的班级,对我脆弱的自尊造成了毁灭性的打击;这也是继失去心爱的道奇队之后,我生命中的第二大悲剧。尽管如此,我还是能苦中作乐、以祸为福——这个主题会贯穿我的整个人生——因为我是这个低成就群体中最聪明的一个。所以我提早了一年,在13岁的时候小学毕业了。

跳级的缺点是影响我的社交。我的中学生活与那些每个人都在跳舞、唱歌和约会的青春电影毫无相似之处。直到进入大学,我才学会了和女孩子调情(此处略去八百字,原注)。中学时的我是一个社交弃儿;但在学业上,我是“中等偏上”的人——并不聪明,但是个好学生。直到今天,我还是这样评价自己。

02

从校报总编到医学生

我对大学生活充满了幻想。在参观了几所学校后,我选择了罗切斯特大学,因为那里有一所医学院。我没有申请哈佛或耶鲁,我想如果他们真的想要我,他们会打电话来。不知怎么的,反正他们没给我电话。多年以后,当吉姆·博伊尔(James Boyer,耶鲁大学肝脏研究中心主任)邀请我去耶鲁大学做讲座时,我洋洋自得,在行政大楼大声嚷嚷:“你早就该打电话来了!”

大学的第一个学期,我发奋图强,却眼睁睁看着上医学院的希望化为泡影。尤其让我痛苦的是,我以为我英文很强,结果第一篇作文拿了“D”。老师说我太啰嗦了,就像你现在看到的文章一样。

尽管如此,我还是努力学习,成绩也有所提高。到大四的时候,我的导师称赞说,我做得比他们预想的要好得多。

我当上了校报的总编辑,写些幽默小品,甚至写严肃的社论。这给我带来了意外收获——罗切斯特大学医学院院长伦·芬宁格(Len Fenninger)是我的读者。有次我去医学院采访,和他交流了一个多小时。后来我才知道,芬宁格博士是个令人生畏的面试官,简直能把面试的学生给吃了。但我却和他一拍即合,于是我被只招70名学生的医学院录取了。

值得一提的是,那天我的第二个采访对象是一位非常和蔼的老先生,他名叫乔治·霍伊特·惠普尔(George Hoyt Whipple,1934年诺贝尔生理学或医学奖得主)。后来我才知道,他因为开创性地发现维生素B12与恶性贫血的关系而获得了诺贝尔奖。此后我每次诊疗巨幼细胞性贫血的病人,就会想起他和那次采访。

我喜欢医学院,甚至解剖学。我们上了整整一年的解剖课,我和尸体都成老朋友了,满身都是福尔马林的味道,一、两年都散不掉。前两年我最喜欢的课程是病理学,因为由罗威尔·奥比松(Lowell Orbison,罗切斯特大学医学院病理学教授)领导的教员团队非常出色,而且课程开始涉及临床问题。我报名参加为期一年的病理学研究,但在最后一刻,我拒绝了,因为我失去了对尸体的兴趣。

尽管学术生活挺吸引我,但当时我对做医学研究不感兴趣。关于临床诊疗和医学研究之间的心理斗争一直困扰着我,花了差不多10年时间才得到解决。医学院的所有课程和学科我都挺喜欢,我依次学了病理学、眼科、儿科,最后到内科,特别是血液学。虽然那时我还没特别留意肝脏病学,但我现在发现血液学和肝病学有相似之处。

我的高光时刻出现在四年级的时候,我率先对一名卡车司机的急性肾功能衰竭做出诊断。他的病情令人困惑,基于他的职业和偶然在《读者文摘》杂志上读到的文章,我推断他是四氯化碳中毒;我发现吸入四氯化碳是肾毒性,而不是肝毒性。我去他的卡车做实地考察,发现了一个空的四氯化碳灭火器,尽管从未使用过。

因为解决了这个案例,我声名鹊起。我以四年级学生的身份,不仅作了案例演示,还参加了大会诊研讨。我讲这个故事是因为今年(2013年),我将以罗切斯特大学杰出校友奖得主的身份,在同一个礼堂里做惠普尔冠名的演讲。我的生活就是这样循环往复。

(未完待续)

编辑|Kai

责编|小文

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司