- +1

从福克纳到莫里森:在诗意和痛苦间反复行走

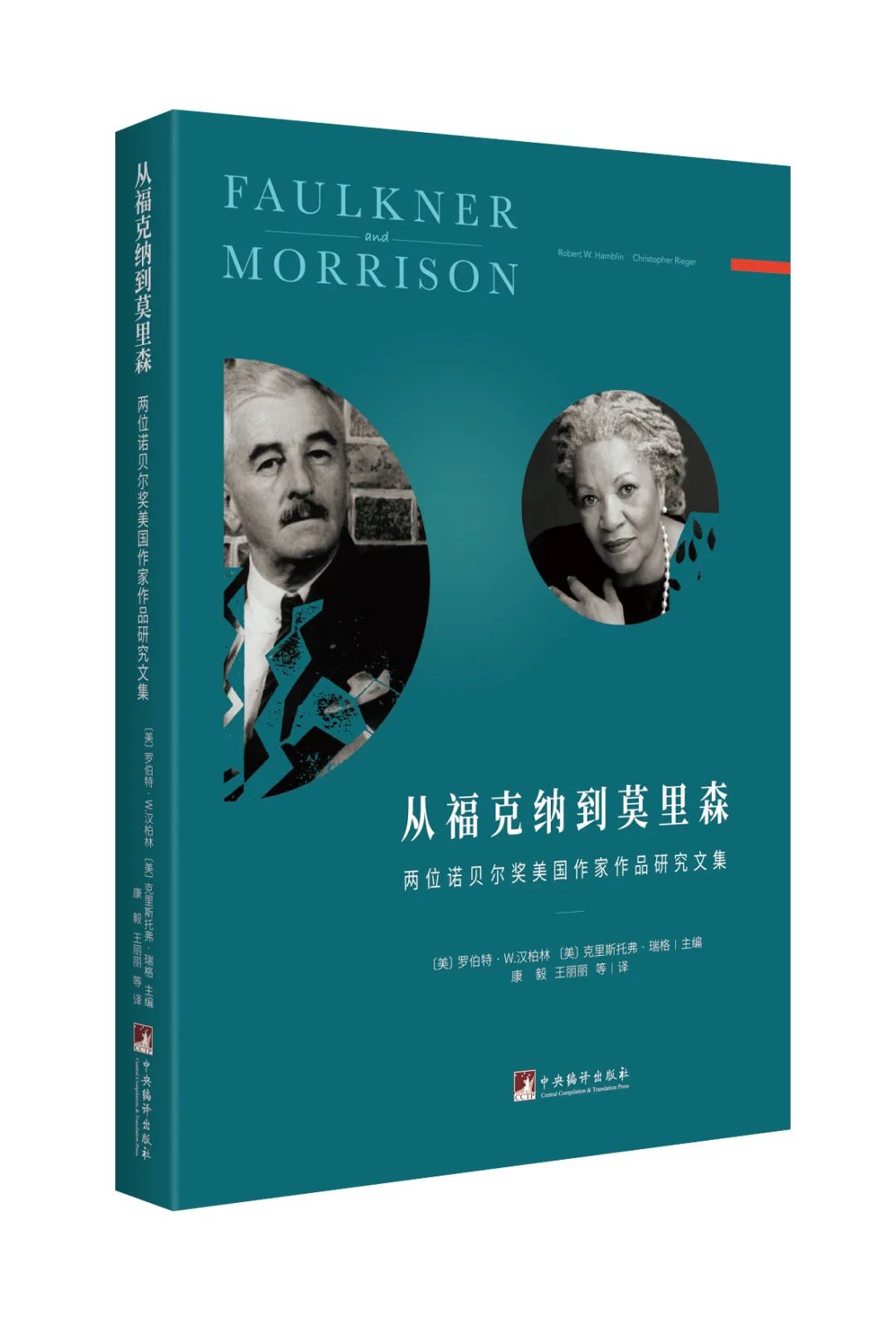

威廉·福克纳和托妮·莫里森都是诺贝尔文学奖及美国普利策文学奖获得者。今天为您带来的《从福克纳到莫里森 ——两位诺贝尔奖美国作家作品研究文集》,致力于两位美国作家福克纳和莫里森作品的分析和比较研究。论文来自包括中国在内的五个国家和美国二十三个州的专家学者,他们运用后殖民理论、美学视角、文化视角对种族、性别、社会经济以及叙述策略等主题展开两位作家的互文性研究。希望给广大外国文学爱好者,尤其是福克纳迷和莫里森迷,以及外国文学学习者和研究者提供一种新鲜视角去重新理解福克纳和莫里森的小说。

他一生共写了19部长篇小说与120多篇短篇小说,其中15部长篇与绝大多数短篇的故事都发生在约克纳帕塔法县,称为"约克纳帕塔法世系"。其主要脉络是这个县杰弗生镇及其郊区的属于不同社会阶层的若干个家族的几代人的故事,时间从1800年起直到第二次世界大战以后。世系中共600多个有名有姓的人物在各个长篇、短篇小说中穿插交替出现。最有代表性的作品是《喧哗与骚动》。

20世纪60年代末登上文坛,其作品情感炽热,简短而富有诗意,并以对美国黑人生活的敏锐观察闻名。主要作品有《最蓝的眼睛》、《苏拉》、《所罗门之歌》和《柏油娃》等。她所主编的《黑人之书》,记叙了美国黑人300年历史,被称为"美国黑人史的百科全书"。1989年起出任普林斯顿大学教授,讲授文学创作。主要成就在于长篇小说方面。1993年获诺贝尔文学奖。

莫里森与福克纳式的黑暗小说之屋

作者:汉柏林,克里斯托弗·瑞格

现在把托妮·莫里森与威廉·福克纳联系起来比过去要安全多了。犹记得二十年前我在一个会议上宣读一篇有关此话题的论文时被某位听众公然指责的情形。这位听众提出了两大反对意见:一、即使莫里森曾阅读过福克纳的作品(他也承认我很有可能是对的),但如果因此就说莫里森实际上在某些时候是借福克纳的素材来创作其小说,则是对莫里森才华的贬低;二、作为一个白人,我总归是无权谈论莫里森的。我无意中被卷入了某种甚为激烈的身份政治旋涡,就算我正要表明莫里森如今获得的所有真实性和文化权威并非来自于其种族身份,而是通过其小说甚至是一部以其自我身份为出发点的小小说得以建立的,也无济于事。

作为一名研究福克纳的学者,我研究莫里森时非常清楚小说家通常会构建他们的作家身份。而与许多经典作家一样,福克纳与莫里森也在他们的个人生活中大刀阔斧地进行了自我塑造,其势之大直接影响到他们为人所熟知的姓名。鉴于两位名字的特殊性,可以说二位创作的第一部小说是围绕单个英文字母而展开的。

同样地,对莫里森来说,也有一个字母对其作家身份的建立起到了至关重要的作用。她的字母是“A”。自1931年2月以克洛伊A.沃福德(Chole A.Wofford)之名出生以来,莫里森一直声称其中间名首字母“A”代表的是安东尼(Anthony),而她为人所熟知的名字托妮(Toni)正是安东尼的简称。然而几年以前我发现(先是她硕士论文的标题,再是她的出生证明)莫里森的中间名实际上是“阿德利亚(Ardelia)”(她外婆的名字)。莫里森想把安东尼作为自己的名字可能是因为她在霍华德大学求学期间曾为“克洛伊(Chole)”这个名字带有的贬抑形象所困扰,例如“克洛伊阿姨”“汤姆叔叔的妻子”。在哈丽叶特·比切·斯托(Harriet Beecher Stowe)所著的《汤姆叔叔的小屋》(Uncle Tom's Cabin)中,克洛伊阿姨是一位爱白人孩子胜过自己孩子的黑人保姆。克洛伊这个名字带有黑人性质的刻板印记,这对正要融入黑人中产阶级的莫里森来说并不合意。(莫里森彼时正努力融入这个阶级:她加入女子联谊会,甚至参加了选美比赛。)莫里森出身于俄亥俄州洛里安市的工人阶级,在那里,种族不会对其身份造成多大的影响,但霍华德大学不同,它所代表的这个世界充满了可能性。要是克洛伊这个名字是个困扰,那么阿德利亚可能并不能给莫里森带去多少帮助。因此,莫里森想用安东尼的“A”去解释自己的中间名首字母。但是,为什么选安东尼和其缩写托妮呢?这个安东尼的虚构很可能不知不觉中受到一款当时风靡全国的新护发产品的影响。1949年(也就是莫里森上大学的那年),吉列推出了这款家用卷发产品,而包装盒上印着的名字正是托妮。对于一个渴望进入中产阶级的年轻聪慧的女性来说,这款产品的名字几乎是为她量身定做:她想成为“托妮”(也就是这个名字背后的贵族气派)。

……

对作者与读者之关系的叩问再次把《恩惠》和《押沙龙,押沙龙!》联系起来。福克纳的小说中有多位叙述者,他们对萨德本的家族历史有着不同的叙述,这不仅体现了萨德本的悲剧,也体现了叙事的本质和局限。事实上,福克纳的小说通过元小说性极大地扰乱了我们的本体论方向,以致布莱恩·麦克哈尔(Brain McHale)在其著书《后现代小说》(Postmodernist Fiction)中认定后现代主义始于《押沙龙,押沙龙!》的第八章。在《恩惠》中,佛罗伦斯在其最后的叙述中担忧她的文本会没有读者,担忧她的目标读者,那个铁匠,再也不会走进那幢黑暗的屋子。要是没有读者,她的文字又会怎么样呢?

在《押沙龙,押沙龙!》里,奴隶克吕泰涅斯特拉(Clytemnestra)(克莱蒂),同时也是萨德本的一个女儿,为了保住家族悲剧的秘密,一把火把萨德本黑暗的宅子烧成了灰烬;在《恩惠》里,佛罗伦斯预言奴隶麦瑟琳娜(Messalina)(莉娜)会烧了伐尔克黑暗的宅子以去除这块土地的恐怖之状。尽管莉娜纵火烧房子的行为与克莱蒂有诸多相似之处,但是佛罗伦斯却把此火视为其文字的传播,因为这把火把写着她故事的“书页”烧成了灰烬,乡村里将漂浮着这些灰烬,大地上将充满着这些灰烬所讲的故事。

但是佛罗伦斯就作者最重要的问题——永远不知道自己的文字是不是有读者来读——所作的元小说式的反思则将莫里森笔下的人物与萨德本的另一个白人女儿朱迪思,联系起来。例如,佛罗伦斯担心自己为写故事的一切努力可能会付诸东流,这让我们联想到朱迪思把查尔斯·邦的一封信交给康普生将军之妻时所做的评论。康普生夫人不理解朱迪思为什么要送这封信,而且还不是送给写信人的目标对象。朱迪思对人类不懈奋斗的徒然沉思良久,为文字究竟能不能将信息传达给他人产生了怀疑。但是尽管徒然,朱迪思还是说:

文章摘自《从福克纳到莫里森 —— 两位诺贝尔奖美国作家作品研究文集》

图片授权:pexels

罗伯特·W.汉柏林(Robert W. Hamblin),密西西比人,福克纳研究专家、诗人、作家,美国东南密苏里州立大学荣休教授,是福克纳研究中心的创始主任,主编了包括《福克纳百科全书》在内的一系列福克纳研究著作,曾在英国、荷兰、日本等地讲学。

克里斯托弗·瑞格(Christopher Rieger),2002年美国路易斯安那州州立大学英文系最佳博士论文获得者,美国东南密苏里州立大学英文系教授,福克纳研究中心主任,美国南方文学专家,主编了系列文集《福克纳与肖邦》(2010)、《福克纳与莫里森》(2013)、《福克纳与华伦》(2015)、《福克纳与赫斯顿》(2016)。

译者简介:

康毅,北京外国语大学在站博士后,副教授,曾任教于哈尔滨工程大学外语系。主要研究方向为英美文学、西方文论、比较诗学等。

王丽丽,哈尔滨工程大学副教授,主要研究方向为美国文学,英语教学等。

白晶,哈尔滨工程大学讲师,主要研究方向为美国文学,英语教学。

岳铁艳,哈尔滨工程大学讲师,主要研究方向为英语语言文学,英语教学等。

郝红玲,哈尔滨工程大学讲师,主要研究方向为英美文学,英语教学等。

张毅,哈尔滨工程大学讲师,主要研究方向为英汉翻译,英语教学等。

回春,哈尔滨工程大学讲师,主要研究方向为英语语言文学,英语教学等。

叶晓燕,英语语言文学硕士,信永中和会计师事务所审计。

NEW

↑

扫描中央编译出版社淘宝旗舰店二维码

现在还有满158-20

折上折活动哦!

原标题:《从福克纳到莫里森:在诗意和痛苦间反复行走》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司