- +1

原乡|中铝生活区:时代洪流中的一家三代

自从去焦作市里念初中,跟同学们解释我的身份就变成了一件很费力的事情。

“我家在……中铝生活区”

“哪有这么长的区名,是在镇上?村里?”

“不是……我们小区很大的。每次去看爷爷奶奶,还会坐绿皮火车。”

自我的祖辈起,就在大型国有厂矿里工作,这种诞生于计划经济向市场经济过渡时期的产业形态和设施体系,给了我不同的童年体验。当我从记忆里安稳的温柔乡走出,抚开历史的皱褶,才发觉这个看似偏僻、简单、封闭的小圈子一直被裹挟在时代洪流的浪尖,体制的变迁如影随形,深深嵌入我们一家三代的命运当中。

卵石滩上的工厂

“在黄河之滨资源丰富的焦作一带建设一座大型铝工业基地,以适应我国国民经济发展的需求,缓解我国氧化铝供应紧张的局面,是时代的产物,是历史赋予的重任。”

——《中州铝厂厂志 1978-1998》

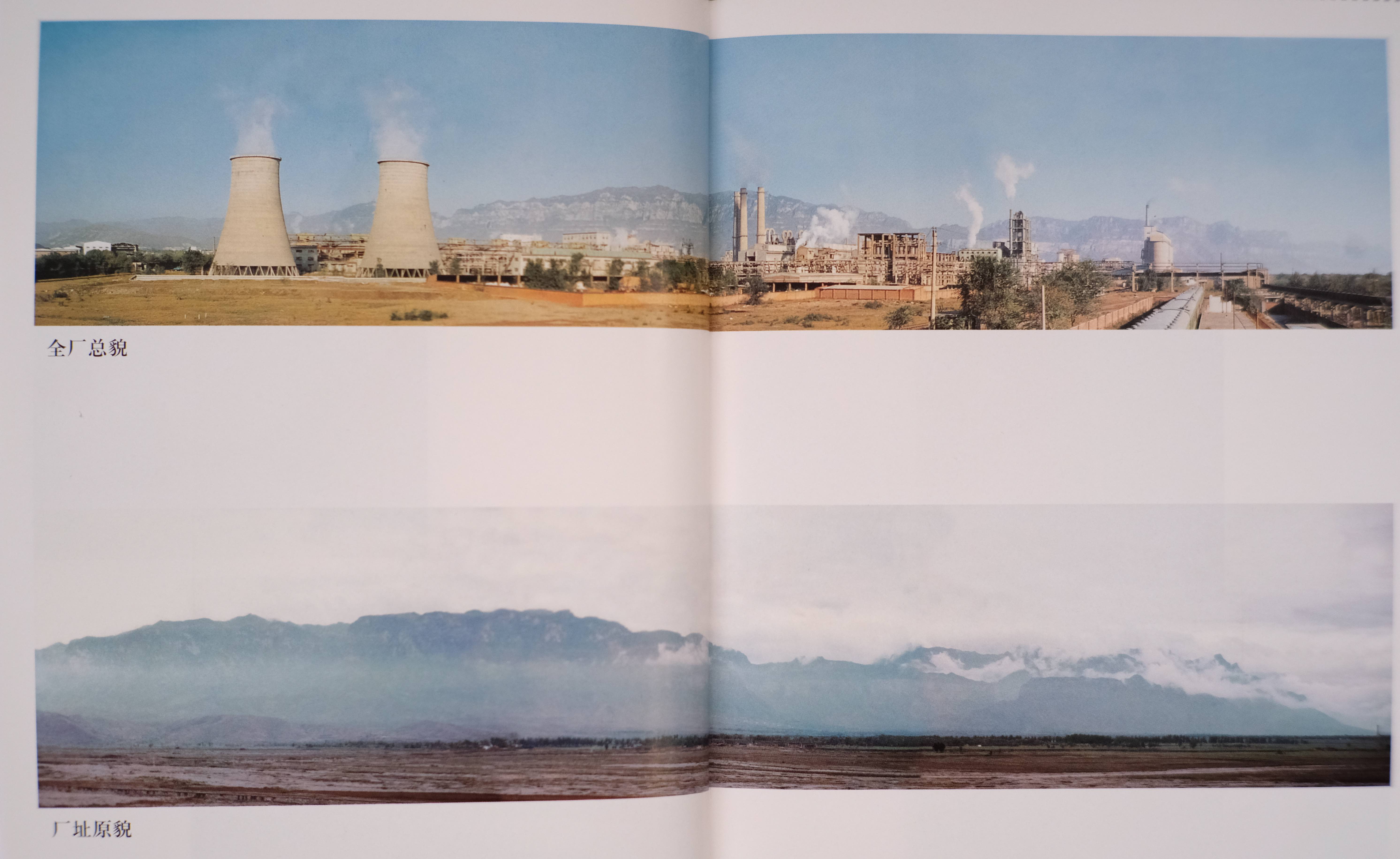

工厂建成前后对比图。图片来自:《中州铝厂厂志 1978-1998》

河南省焦作市城郊,位于太行山南麓脚下。绵延的山脉与远久的地质作用给这片土地孕育了丰富的地下水资源和矿产资源。中州铝厂在1987年末动工建设。那时,爷爷奶奶还在山西中条山有色金属公司工作。

1966年,爷爷奶奶分别在北师大和武大读书,他们参加了“全国大串联”。爷爷扛着面 “争朝夕”的黄字红旗,和六七个同学步行串联了一个多月,从北京走到西安,再到武汉,跟奶奶见了面。1967年,学校开始处理66届毕业生的工作分配,通知里称“毕业生要把公共利益放在首位,服从国家需要,到条件最艰苦的农村、工厂、矿山里去”。爷爷被分配到山西中条山有色金属公司,奶奶被造反派起了个“五分加绵羊”的外号,意思是她成绩好,还算老实,但出身不行,被分配到新疆建设兵团。

爷爷找单位人事部请求接收奶奶,又给新疆建设兵团和学校写信,奶奶再拿着盖了公章的信到省委请求改派,前前后后跑了很多次,都被拒绝了。奶奶一度想放弃,爷爷坚持写信鼓励她,僵持了一个多月,手续总算办下来了。

当时的大学生们到了厂矿一律要接受工人阶级再教育,做最基层的工作。爷爷是翻车工,负责把矿石翻到粉碎机里;奶奶是车工,要开车床,有时铁屑从机器里蹦到脸上,衣服上也经常沾着油渍。1969年和1971年,奶奶生下了我的父亲和姑姑。

1974年,爷爷抱着年幼的姑姑,在山西中条山胡家峪矿小学前合影。本文图片除特殊标注外,均由作者拍摄或提供

1973年,厂矿里的大学毕业生们可以转正,升为干部岗位。此时奶奶已有7年没碰过大学所学的水利工程专业了,想重新拾起专业。

奶奶被升调到公司设计科时,北京下放了几个被打为右派的老工程师到这里,他们都毕业于浙大土木工程系,技术底子好,还会讲英语。奶奶就跟着他们学习,描图纸、跑工地、看专业书,她一边做水利规划,一边学习房屋建筑设计的知识,不懂就问,几个老工程师也特别喜欢她。奶奶上学时学的是俄语,他们就在休息时教她英语。奶奶学得很快,解决了厂矿建设中的不少问题,慢慢地在公司里干出了名。

1983年,奶奶在厂设计处负责设计管理。

1991年,为了照顾想回河南老家的曾祖母,爷爷奶奶申请调到了河南焦作。第二年,父亲大学毕业,厂矿正需要大量新职工,他便顺理成章进了厂。进厂那天很热闹,办公楼前摆了张深色木桌,父亲拿着学校的派遣证明,和其他年轻人排队等待报道。“你报道后,就可以拿到第一个月的工资了,96块钱”,办手续的人说。

进厂职工有从全国有色系统的兄弟企业调入的,也有从附近招进来的,像父亲这样的年轻人是厂矿的主流,大家工作之余常常在一起喝酒、打球、聊天……密切的往来带来了凝聚感。人们来自不同地方,为了交流方便要用普通话。

1991年底,生活区建造了五幢单身职工宿舍,可住下两千多名职工。

老生活区的平面图,除了住宅,还有中小学、幼儿园、职工医院、浴室、健身房、殡仪馆等。

然而,铝厂的起步并不顺利。当时提出一个宏大的计划——利用外资建设50万吨电解铝及其配套设施,简称为“五0”工程,计划建成一条长约15公里,横跨焦作至新乡交接地带的狭长型大厂区。但1989年后,美方同意资助150万美金的协议成了一纸空文,工程至此搁浅,最终只完成了一期工程的设计部分,建造了一个东西宽1.8公里,南北长约2.5公里的工厂区。

企业背负着按远景规划的宏大目标,各项技术指标与设计指标相差甚远,固定费用高,致使产品成本居高不下,1993年刚投产就处于经营亏损的境地。此时又逢生活区需要扩建,为了节省设计费,奶奶带头扛起了设计新生活区的任务。协调、画图、管理,奶奶白天在单位工作,晚上把图纸带回家,画板垫在茶几上,弯着腰画图,有时候连碗面条也顾不上给爷爷做。

奶奶当年作图时使用的各种工具。

两个半月里,她和同事们画好了67张图纸,提前交付了施工图设计。画图时间久了,她的右手中指关节处磨出一个扁扁的黄豆大的茧子。奶奶工作上“闲不住”,待人接物和善,公司给她颁了“兴铝女标兵”的荣誉称号,年年被评为“先进工作者”,家里用的茶缸、脸盆、水壶大多是发的奖品。

1995年,父母在厂里相识并结婚。那年父亲26岁,是计量科的科员,成家意味着要背负更多的责任,其中最重要的就是挣钱。但此时的铝厂仍步履蹒跚,氧化铝市场受国际市场的冲击,亏损更加严重,企业背负着近20亿的建设贷款。

“原本工资是月初发,后来就往后延,推到10号、15号 、20号。再后来工资从100%降到80%、60%、50%,最严重的时候一分钱都没有”,父亲回忆说,“不是厂里子弟的年轻人们,许多都离开企业另谋生计了。”

父亲也决定出去试一试,应聘去了南京的一家私营企业工作。在父亲离家打工的1997年,母亲仍然留在厂矿工作,在厂里做电气试验工。这一年,厂矿形势有了好转。铝厂建成了“一窑一磨”工程,产量提高后便摊低了成本,国家又实行了“债转股”政策,减轻企业的债务负担,加之氧化铝市场回暖涨价,铝厂终于实现了盈亏平衡。1998年,父亲又回到了铝厂。

第二年,母亲生下了我。对父亲来说,这是一件充满期待与担忧的事情。在我成年生日那天,他在送给我的信中写道:那时,没有什么物质基础,单位和生活都处在偏僻的乡间农村。我担心不能给予你良好的生活,但很快就在等待的憧憬中,忘记了这些……

7个月后,姑姑生下了一个小男孩。家里因为我们两个娃娃的出生变得热闹起来,怕工作忙照料不好我们,奶奶请了保姆来家里帮忙。

2001年,我和弟弟——儿时最好的玩伴。

2003年,姑姑和姑父决定从厂里辞职,带着弟弟去上海打拼。我到了该上幼儿园的年纪,分别那天,我和弟弟哭得难舍难分,不过,这种难过很快就被结识的新伙伴冲淡了。

游乐园

新生活区面积很大,绿植种类丰富,成为了孩子们的乐园。

2001年,铝厂又新建了一个距离厂区不到1公里的生活区。父母便搬到这里居住,把我送到小区里厂办的幼儿园。小区占地五六百亩,绿化面积很大,成为了我和小伙伴们的游乐园。我时常拉着伙伴跳进修剪成圆环状的龟甲冬青丛,幼小的身体被茂密的叶丛包围覆盖,像身处史前的热带雨林。

站在小区的露天篮球场,能看到几根烟囱永远冒着白烟。烟气粉尘漂浮在空中,烈日不能朗照,海桐树也显出绿灰掺杂的色调。

小区旁的菜市场白天售卖蔬果,傍晚是火锅和烧烤夜市。

每年元宵节,小区的中心花园里面会放置厂里花费十几万购置的烟花,周围拉上警戒线,为焰火晚会做准备。傍晚吃完饭,孩子们就从家跑出来,找到最佳观看视角挤坐在一起。烟花的点燃从细碎如星点的喷花,到升空炸开喷射四周的大礼花,还有的绽放后飘下小红灯笼,引得人群惊呼。短暂而绚丽的火光创造出天旋地转的幻妙,我惊异于这种华丽,仿佛进入了另一种含混的福地。

2006年我上了小学。同年,铝厂将子弟学校移交给了市教育局。工人爬上教学楼顶,把“中铝二小”换成了“云台小学”。

每天早晨七点多,职工们骑着电瓶车进厂上班,大一点的孩子步行去学校上学。

四年级时,母亲第一次带我去了上海。她被《花样年华》中张曼玉身着旗袍的风韵打动,在长乐路找有名的老师傅定制了几件旗袍。其中一件价格最贵也最漂亮,粉橘色杂糅的真丝布料上,缀着极细的金丝。但这样的衣服带回厂区,总是华而不实的。从家走到厂里的一公里,成为她平日能穿二十分钟旗袍的机会。母亲踩着小高跟,穿着华丽的旗袍,到了厂里,再换回斜纹棉布料的红色工作服和发沉的绝缘鞋。随着她年龄增长,体形渐显臃肿,那几件袍子被她小心翼翼用大丝巾包着,挂在衣柜的深处。

这几年是厂矿效益最好的时段。国家基建上需要大量原材料,氧化铝几乎都由中国铝业生产,价格上有发言权,职工们因此攒下些钱,开始考虑在市区买房。父母看上了当时市区里最贵的房子,把攒下的十万块都拿了出来,爷爷奶奶又帮着垫了剩下的部分,买下了市区的房子。

爷爷奶奶退休后,除了过来照顾我,仍住在老生活区里。每次去看望他们,我都会乘厂里供职工通勤的绿皮火车,6节车厢里坐得满满的,不同的车厢号对应着不同的单位。40分钟车程里,职工们最爱扎堆打扑克,我喜欢看着他们娴熟地把牌交叠,纸牌摔在桌面上发出啪啪的脆响,输赢之时还会响起吆喝声。

在火车未出厂区时,能看到其他的货运轨道,露天车厢上面冒出矿石或氧化铝堆的丘顶。随着火车驶出厂区 ,窗外便会出现大片农田、泛着青色藻类的水塘和刷着售卖家居或饲料的砖瓦墙。很多年后,再见这些熟悉的场景,是在去上海念大学的高铁上。

一根舞蹈杆

为进一步深化结构调整和市场化开放型改革……至2013年12月底,共办理内退手续621人,协商解除劳动关系26人,圆满完成优化员工配置阶段工作任务。

——《中铝公司中州企业年鉴 2012·2013》

今年寒假,我回到生活区的家里,一推门愣了愣,父母把老房子重新装修了一遍,电视机不见了,取而代之的是一根两米长的舞蹈把杆。原来父母各自抱着手机就能满足观看需求。父亲最喜欢看抖音上的搞笑视频、体育赛事小片段;母亲则最喜欢各类舞蹈教程。自从我上了大学,母亲便尝试着参与广场舞队,然而跳舞也和企业的内退政策不无关系。

2008年金融危机之后,企业的发展状态并不乐观,产能过剩的铝行业无法扭转颓势,中州铝厂周边的小型矿山质量也在不断下降。2012年底开始,铝厂为优化员工配置实行了内退流程,普通工种的男职工到55岁,女职工到45岁就可以离开岗位,但仍然和企业保持劳动关系,母亲赶上了2017年的“最后一刀”。 内退之后,她每月只能领到两千块的基础工资,比原先少了三分之一,父母把市区里的房子租了出去,以填补损失。

“那时候你刚上大一,家里也没跟你讲,怕给你造成什么压力”,一提到内退,母亲的眼睛里充满了忧郁,眼眶开始发红。和母亲一样内退的女职工不少都选择出去干活,大多只能从事保姆、宿管老师、超市收银员等工作。母亲决定留在家里,照料好父亲的饮食作息,闲时便跳舞。

去年她报了个古典舞班,每周去市里跟专业老师练四个小时舞。“要从基本功练起,压腿、青蛙趴,我47岁了,韧带难拉开,经常疼得大叫”。如今,母亲成了广场舞队的领舞者。母亲一直在寻觅美好与凡俗的平衡点,就像当年穿着旗袍从家走向厂矿的一公里路。但这种尊严感往往会在不经意间变得暗淡。

母亲每天在舞蹈杆上练习基本功。

母亲在文体中心前的广场上带大家跳舞。

母亲的内退,让父亲心里也增添了几分压力。父亲当上了科级干部,兼任党支部书记。除了每天开会、处理数据,还要经常下现场查看情况,头上的安全帽在室内也顾不及摘。

“疫情一来全线亏损,管理得更严了。”我有些心疼,父亲宽慰我,“厂里的临时工更不容易,干一天活给一天钱,哪里舍得休假。”

在厂房里焊接材料的工人们。

在父亲的办公室,我举起相机给他拍照,他有些紧张,一直保持着这个姿势看着我。

父亲每隔两三天会去看望奶奶一次,爷爷去世后,奶奶一个人在老生活区居住。她住的一楼有个小院子,父亲移来几株蔷薇种在墙根。奶奶自己学着在淘宝上买了黄瓜、西红柿的种子和葡萄苗,种在了院子里。奶奶拍下乌鸦飞进院子里“作案”的照片,发到微信群里闷闷不乐。她又买了葡萄专用的育果套袋,在果子尚处青涩时套上,期待着夏天能吃上几串自己种的葡萄。

为了消灭蚜虫,父亲用烟蒂泡水,喷洒在奶奶院子里的蔷薇花上。

老生活区里大公告墙上贴了一层层交叠的纸张,有出售房屋的、招聘服务员的,也有老人去世的讣告。

奶奶年近八十,还留着工作时用的作图工具和专业书不舍得扔,“你爸爸要是跟着我学土建,至于现在为这些事闹心?”又觉得说的过火,“但我对你爸的教育从来没变过,厂里的事情是第一的,该加班就加班。”

我每隔半年去看望奶奶时,能明显感受到她衰老的速度在不断加快。

她习惯了集体主义的稳定生活,也希望晚辈们能有份安稳的工作。

作为教学和实践平台,Plan J 旨在鼓励和帮助大学生在真实的媒介生态中学习新闻传播。

(作者冯子凡系上海大学新闻传播学院新闻系2017级学生。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司