- +1

干货满满 | 探讨F-35B设计理念与“STOVL垂直/短距起降”飞行器的历史与优劣

以下文章来源于探空俱乐部 ,作者探空俱乐部编辑组

探空俱乐部

探航空,懂事界,——了解3×5+1多面手思想,带你走进世界。每周一次精品更新!欢迎来玩。

编者按

飞机研制与制造技能是一个大国的“树干”,先进的飞机是大国五彩缤纷的果实。这里,小编带大家领略世界上形形色色的飞行器,并且讨论它们的技术要点。文章比较长,约5400字,42张大图。阅读需要足够的时间。本文作者:探空俱乐部。

今天,小编和大家一起试着分析分析F-35B飞机的设计理念,来剖析短距离、垂直起降飞行器的历史与优劣。小编带大家了解这一类飞机的使用环境以及设计需求。

{图片来自视频截图:垂直起降飞机}

【壹】设计理念,垂直起降飞机的历史

1.1

历史与灵感

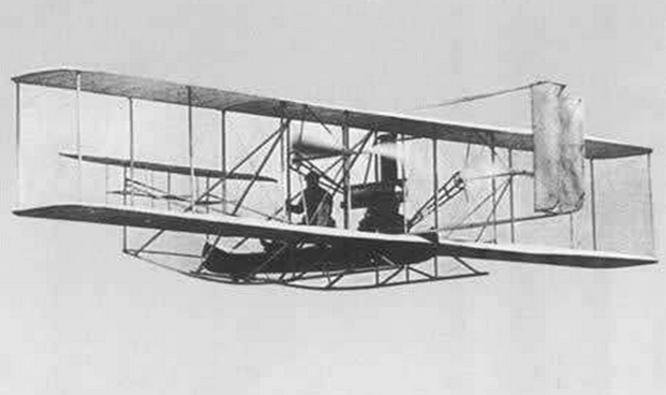

自从1903年莱特兄弟制造出飞行者1号飞机之后,人类就对重于空气的动力飞行器产生了狂热的兴趣。但是重于空气的飞行器大多都需要长长的机场跑道起降。这一点对于正常环境下起降的飞机倒是没什么,但是在恶劣环境下运行,却受到滑跑距离的诸多限制。

{图片来自网络百度图片:飞行者1号}

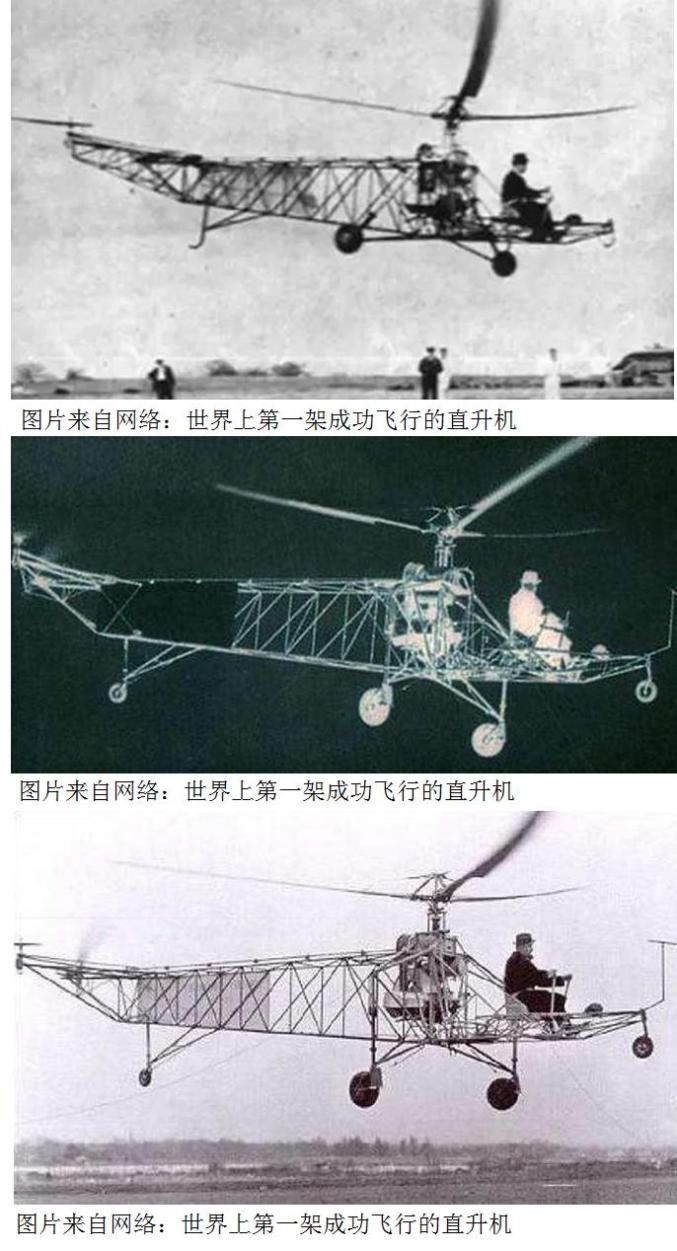

为了解决机场适应性的问题,人类想出了“直升机”的方案。1939年9月14日世界上第一架成功飞行的直升机诞生,它是美国飞机设计师西科斯基研制出来的VS-300直升机。该直升机最初有1副主旋翼和3副尾桨,后来经过多次试飞,将3副尾桨变成1副,成为了直升机的鼻祖机型。

VS-300直升机诞生之后,影响巨大,尤其是从20世纪50年代开始,直升机的制造技术突飞猛进。50年代中期以前,直升机的动力装置用的是活塞式发动机,之后就改用效率更高的涡轮轴发动机。旋翼材料结构技术也发生了突飞猛进的进展;40年代至50年代为金属木翼混合结构,50年代中期至60年代中期为金属结构,60年代中期至70年代中期为玻璃纤维结构,70年代中期以后发展成为新型复合材料结构。

大家看看,这两个图一个是直升机场,一个是固定翼机场。占地面积有很大的区别。这里,我找的还是一个比较高级的直升机场,提供可运输超高载荷起降的短跑道。但是,最简易的直升机场可能只有一个山头那么大。所以说,直升机是一个改变航空历史的飞行器,也是改变作战方式的飞行器,并且成本较低、军民通用。

{图片来自网络百度图片:普通通用机场和直升机场的对比}

对比一下,这张图就是比较简易的直升机场,来自中国尊顶部。

{图片来自网络百度图片:中国尊与停机坪}

木桶有长板也会有相对的短板,这是谁都明白的道理,直升机随着发展也慢慢暴露出了它的问题:载荷低、作战烈度低、生存能力低、速度慢等。所以有一些前线任务和海上任务,需要更先进的飞行器来替代直升机。

1.2

垂直、短距离起降战斗机概述

我们简单讲讲这一类飞机的用途,并聊聊早期的机型是怎么发展的。垂直、短距离起降战机不需长长的跑道就可以起落,对跑道条件要求降低,能在前线和攻击舰上起降,并能有效对地进行部署和攻击,使用非常灵活。

典型代表性作品有英国鹞式战斗机和美国F35B战斗机。现在的垂直、短距离起降飞机如F35B战斗机很有发展前途。它可以让美国的盟友小国仅依靠两栖攻击舰就执行航母任务。日本海上自卫队就是典型案例。当然这样的飞机对美国自身也有利,不需要太多的高价值航母。大量的两栖攻击舰就可以执行一些辅助航母的工作,增加作战烈度。

{图片来自网络:F35B与两栖攻击舰}

垂直/短距离起降技术是从50年代末期开始赢得大家重视的一项高精尖航空技术。垂直起降飞机在没有速度的情况下,产生升力的主流办法有三个:第一种是偏转发动机的喷管;第二种是直接使用升力风扇/发动机提供升力;第三种是前两种方法的组合使用,同时使用升力风扇/发动机以及主发偏转。

早些年,世界上服役的主流垂直起降战斗机有:英国的“鹞”式战机以及它的美国型AV-8、俄罗斯的雅克36、雅克38战斗机。此外,俄罗斯还有一种名叫雅克141的超音速垂直起降战斗机,但是由于没有足够的研发费用,没有进入大批量生产阶段。

1.3

第一架垂直起降验证机

世界上第一架垂直起降验证机——“ShortSC.1型垂直起降验证机”是英国在二战刚结束时研制的。这架飞机在背部有多个升力发动机,此飞机仅用于试验,并不量产,所以目前只生产了2架,不过好在两架原型机都保存了下来,现在收藏于英国的博物馆。

总而言之,垂直起降飞机适合在恶劣环境下起降。这一点也证明了发展垂直起降战斗机的重要性。因此,中国人也开展过不少研究。那么,我们看看中国最早设想过的方案吧!

1.4

我国早期的设想与思路

{图片来自网络:四号任务}

{图片来自网络:四号任务}

据媒体传言,中国曾经预研过一个叫四号任务的计划,如上图。该计划是使用歼六飞机改装升力风扇来让飞机垂直起降的,据说还差点让歼八下马。但是因为当时技术落后,它并没有那么顺利,最终以下马画上了句号。

【贰】F-35B飞机研发历史

2.1

F-35B发展背景

冷战后,F22的使用成本太高,无法大批量装备,还需要更便宜的飞行器来做数量上的补充,同时能够对卖给盟友来获取利润。因此,F35联合攻击战斗机计划就此启动。

F35A用来满足美国与盟友空军的需要,F35C成为美国海军航母的主力舰载战斗机。可是美国海军陆战队还在使用老的AV-8垂直起降战斗机,没有合适的替代机型。因此,设计新一代垂直、短距起降战斗机就提上了美军的重要日程。

{图片来自网络:F35B飞机设计图}

F35战斗机的制造商——洛克希德·马丁公司提出使用F35平台来改造成垂直起降战斗机,这就是F35B,主要用户为美国海军陆战队及英国皇家海军。它是单引擎攻击战斗机,能进行短距离起降、垂直起降,作战半径超过1000公里,拥有隐身性能。

{图片来自网络:F35B战斗机}

2007年12月18日,首架F-35B在洛马的德克萨斯州沃斯堡工厂下线,2008年6月成功完成首飞。

{图片来自网络:F35B战斗机}

F35B飞机是航空业历史上的创举,是唯一一款能够垂直起降的四代战斗机。该机的出口量较大,很受欢迎。很多本没有航空母舰的国家,利用两栖攻击舰搭载F35B,实现了航母梦。它与F35A(基本型)、F35C(舰载型)同时研发,运用了模块化设计,能共用零件,从而降低了制造成本与使用成本。

{动图来自公众号:百战不殆123,此飞机短距离起降过程}

{动图来自天生爱飞行公众号}

2.2

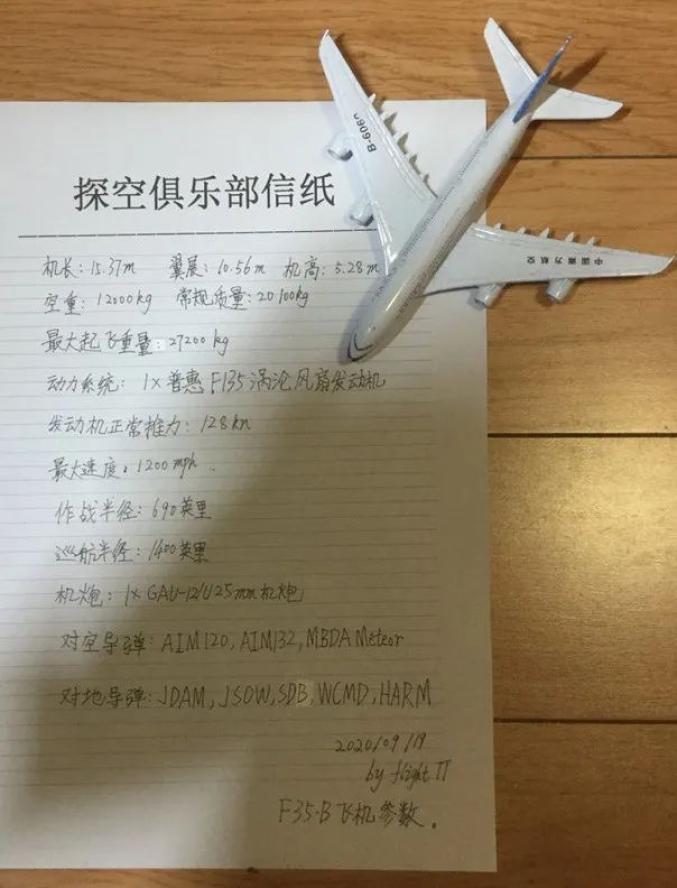

性能参数

聊了这么多,我们归纳一下F35B战斗机的性能参数吧(数据来源于百度)。

机长:15.37米

翼展:10.65米

机高:5.28米

空重:12,000 公斤

正常起飞重量:20,100公斤

最大起飞重量:27,200公斤

发动机:1台普惠公司的F135加升力风扇型涡扇发动机

{图片来自网络:F35B战斗机}

非加力正常推力:128千牛

最高速度:1,200英里/小时

作战半径:690 英里

巡航半径:1,400英里

机炮:1x GAU-12/U 25 mm 机炮

对空导弹:AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor

对地导弹:JDAM, JSOW, SDB, WCMD, HARM

【叁】F-35B实现垂直起降的独特设计方案

3.1

垂直起降动力与操纵布局

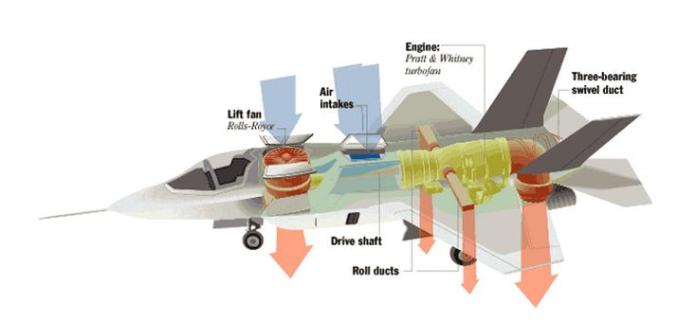

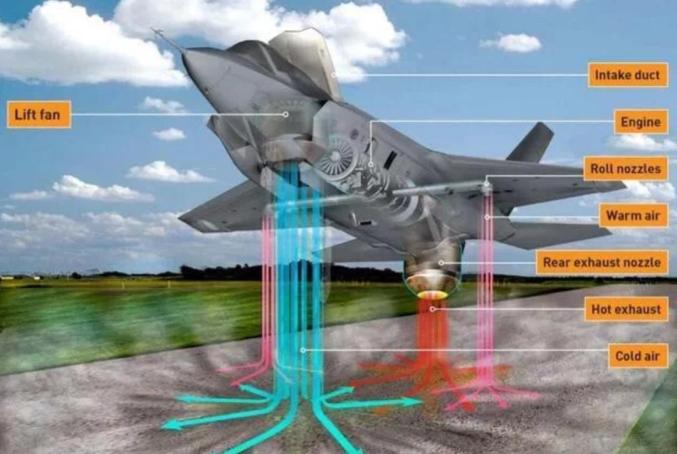

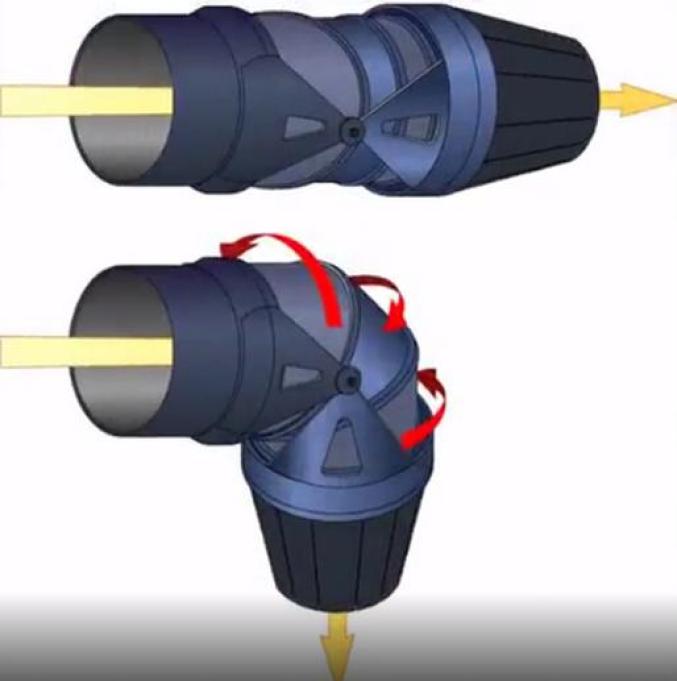

F35B要实现垂直起降,必须实现前后俯仰、左右滚转两个自由度的控制。

1

前后俯仰

由两个向下的推力来控制其平衡,同时推动飞机拔地而起。为此,飞机在机头座舱后的重心之前安装了特殊的升力风扇,靠升力风扇向下的推力。重心之后的传统发动机尾喷口能够向下偏转,靠升力风扇和尾喷管两个向下的气流来实现垂直起飞和俯仰平衡。

2

左右滚转

由飞机腋下两侧各一个压缩空气导管来实现滚转平衡,每个导管都有可以动态控制角度的摆动喷口,压缩空气来自飞机压气机。

{图片来自网络:F35B战斗机,笔者进行了标注}

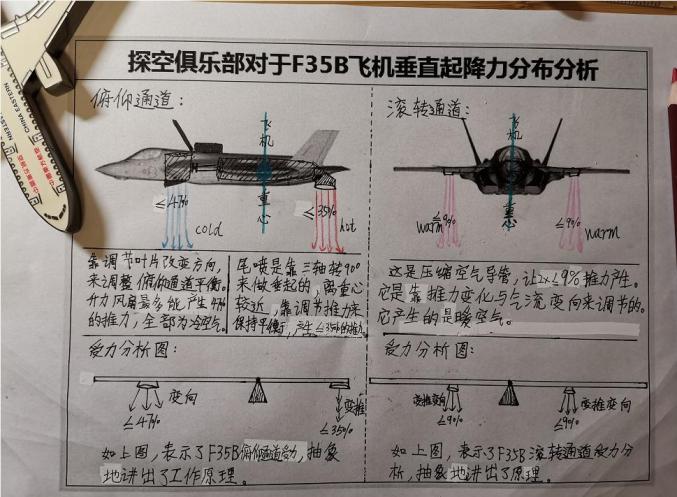

升力风扇是推力的主要提供者之一,提供≤47%的推力,从飞机背部吸气,向下吹出“凉”气流。主发动机的偏转喷管,提供≤35%的推力,是燃烧后的高温燃气。

控制滚转平衡的导管分别提供了≤9%的推力,是发动机压气机压缩后的“暖”气流,约一二百度。

四个可控喷口围绕飞机重心组成了前后、左右两组跷跷板,保持平衡的同时,就像四旋翼无人机一样,一起工作足以让飞机的最小平飞速度变成0,成功实现平稳的拔地而起。

{图片来自网络:F135发动机}

{图片来自网络:喷口布局}

下面这个图片更能看出尾部是热的燃气,机翼下方的是暖空气,升力风扇是冷空气。

{图片来自网络:红外相机}

此处,探空俱乐部对F35B垂直起降动力与操纵布局进行简单受力分析。

{图片为原创:受力分析}

这个图中得出了此飞机的受力特点,这架飞机设计的布局很新颖,而且只用1台发动机就能解决了。

3.2

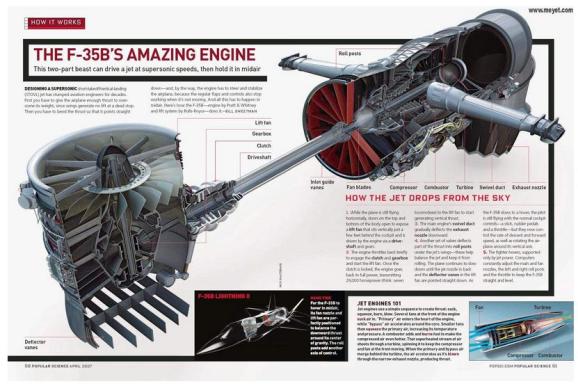

F135发动机概述

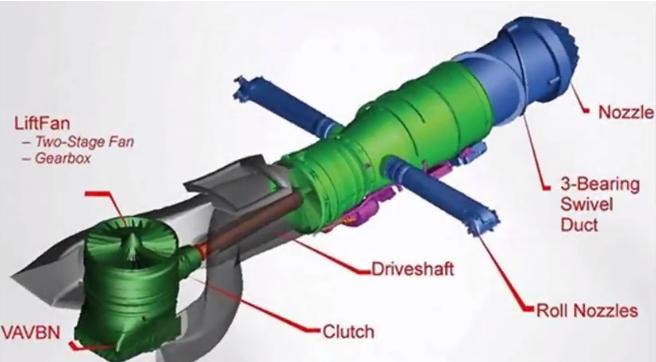

F35B采用F135发动机的改型,加上升力风扇和腋下的导管和偏转喷口,结构原理如下图。

{图片来自网络:F135发动机}

{图片来自网络:升力风扇介绍}

升力风扇的动力来自涡轮发动机的主轴。二者用一根强悍的传动轴连接。轴上置有离合器,在非垂直、短距起降的时候离合器就会断开,升力风扇不工作。升力风扇由罗罗公司研制,配套给普惠公司。

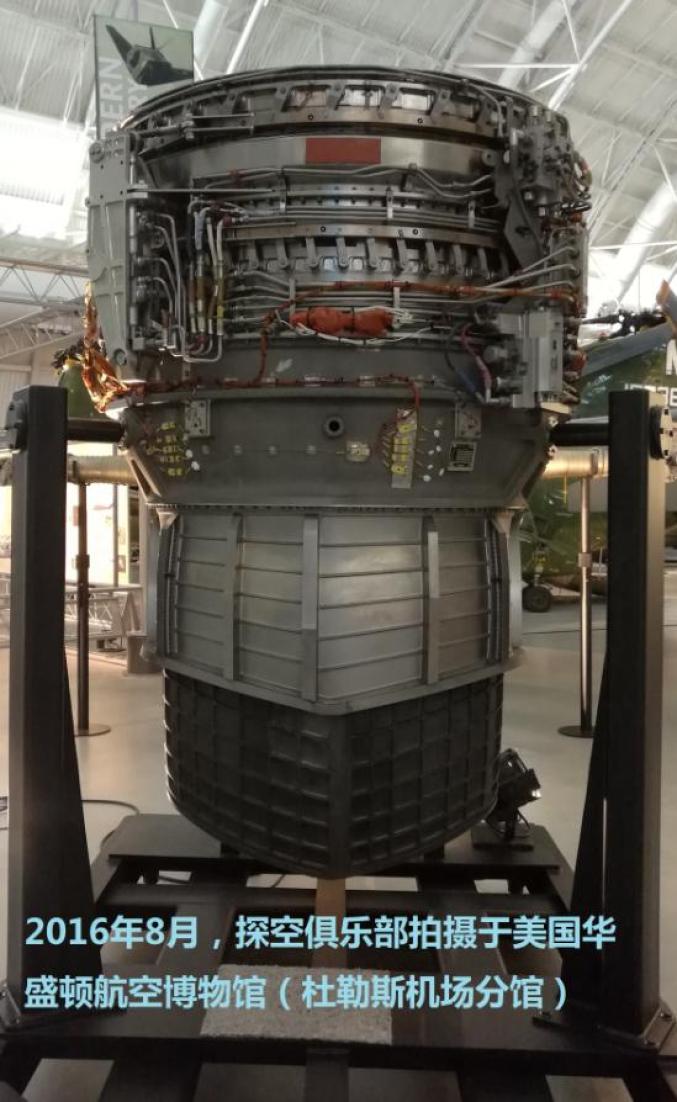

请查看下图,是本人拍摄的发动机结构,此处标注了离合器以及传动轴的位置,此图片供大家参考。

{图片为升力风扇与发动机的连接轴与离合器,摄影:探空俱乐部}

3.3

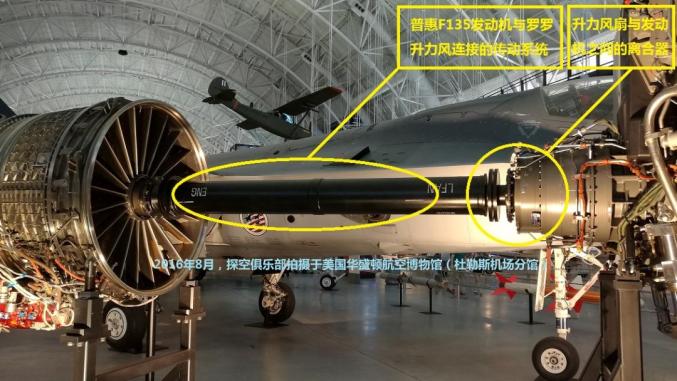

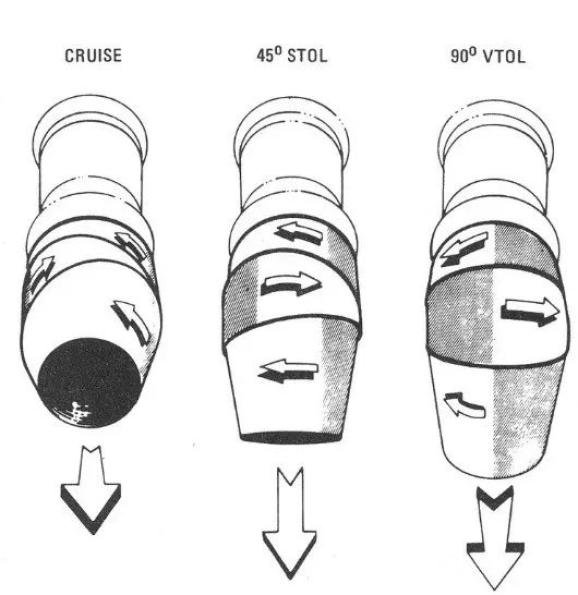

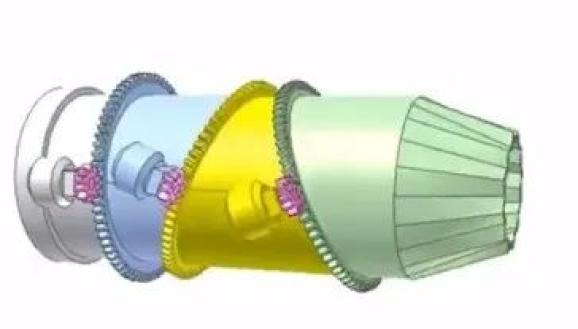

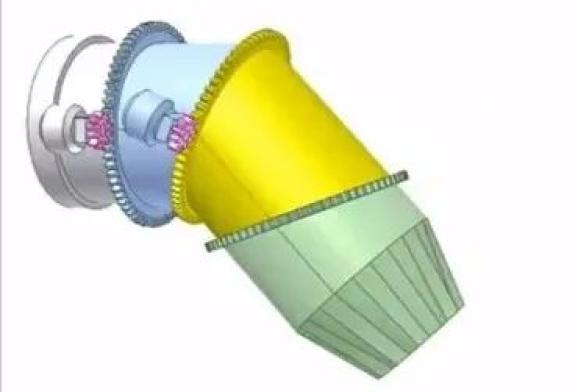

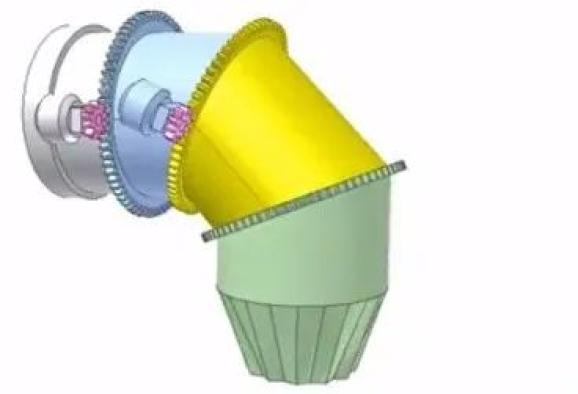

三轴旋转矢量喷管

三轴旋转矢量喷管是F35B飞机垂直、短距起降的一个重要“器官”了。它是由3个轴承组成的“铁桶”。它分别可以转动0度,45度以及90度,分别对应着平飞,短距起降以及垂直起降。据说美国人的这个设计来自俄罗斯雅克141的技术。

{图片来自网络:三轴承旋转矢量喷管的3种工作模式

{图片来自网络视频截图:垂直起降模式与平飞模式的对比}

{图片来自网络视频截图:平飞模式}

{图片来自网络视频截图:短距起降模式}

{图片来自网络视频截图:垂直起降模式}

大家观察一下喷管的工作原理。我们可以认为有3组齿轮环,分别为蓝环、黄环和绿环。黄环负责实现0到45度之间的角度改变。绿环负责实现从45到90度的角度改变。而蓝环则能让整个喷管的气流向飞机左下侧或者右下摆动,实现对腋下导管喷口的辅助滚转控制。

请查看下图,为F35B飞机的尾喷管实物照片。

{图片为尾喷管实物,摄影:探空俱乐部}

{图片为尾喷管实物,摄影:探空俱乐部}

三轴承旋转矢量喷管确实是一个很厉害的创新,下面欣赏动图来看看喷管的实际动态情况吧。

{动图来自公众号:天生爱飞行}

{动图来自公众号:天生爱飞行}

{动图来自公众号:天生爱飞行}

3.4

升力风扇

在这个升力风扇上,有一个调整喷流方向的百叶窗,它配着一个调整角度的作动器。下图为探空俱乐部拍摄的照片。

请查看下图,为F35B飞机的升力风扇全景图。

{图片为升力风扇全景,摄影:探空俱乐部}

请查看下图,下图是展示F35B飞机升力风扇调节的作动系统。注意图中标注了操作百叶窗的液压作动器。

{图片为升力风扇出口的百叶窗的液压作动器,摄影:探空俱乐部}

升力风扇的进气道在飞机背部,飞机为此专门开了一扇“大门”。见下图的标注。

{图片来自网络:笔者做了改动}

大家留意了没,在升力风扇的进气门背后,还有个左右开的双门,它是发动机的辅助进气口,在垂直起降的时候,飞机没有速度,飞机左右两侧的进气道不能提供足够的流量。同时它不光能提高进气量,还可以防止尾喷燃烧的缺氧废气从两侧的进气道吸入发动机,防止发动机推力下降和熄火。

3.5

腋下的滚转控制导管和喷口

这两个导管的气体来自发动机压气机压缩出来的空气,从而能实现滚转方向的可控。

{图片来自网络:机翼下方的导管}

请查看下图,为F35B飞机的腋下滚转控制导管和喷口实物照片。

{图片为腋下滚转控制导管和喷口,摄影:探空俱乐部}

这是F35B垂直、短距起降飞行器压气机导出的压缩空气导管。它是从F135发动机的压气机导出的,从飞机的腋下喷出。是F35B飞机滚转通道平衡保持的重要器官。

{图片为腋下滚转控制导管和喷口,摄影:探空俱乐部}

观察发现,在喷口处有一个旋转作动器。用来控制喷口的方向与流量,从而实现对飞机滚转姿态的调整。

【肆】垂直起降飞机未来展望

跟大家聊聊探空俱乐部对未来这类飞机的看法,以及我们思考的我国未来发展方向。

1

海军需求

首先是要考虑我国国情,我国未来研制的飞机必须能够配合075两栖攻击舰作战,能与航母一起协同作战,大大增强作战烈度。

2

高原需求

我们国家特殊的高原多山地形,决定了陆战可能需要此类飞机,可能需要考虑高原起降。

3

核心技术

引擎技术要加强,本文对F35B起降方式做了一个简单描述。垂直起降技术既要升力风扇,又需要推力矢量,发动机技术一定要过关。

4

开拓市场

如果扩大出口市场,就能增加我国飞机制造商的利润,就能提高飞机的技术水平,并且摊薄成本。但是,我国比较铁的国家如巴基斯坦、委内瑞拉这样的国家很穷。新研制的垂直起降战机必须尽量做到性价比高,让这些国家利用小型船舰和廉价飞机就可以实现航母梦。

…………

个人观点,大家讨论

总结一下

{图片来自网络}

垂直起降飞行器虽好,但是也有价值高、航程短等问题,这些缺点值得我们继续深入研究。探空俱乐部希望垂直起降飞机的明天能更好,也希望中国能研发出比F35B更强劲的飞行器。

最后的最后,无奖竞猜作者的年龄

编辑组:Flight TT

MIGE31

审核组:Flight TT

MIGE 31

群发:Flight TT

本文转载自公众号:探空俱乐部

原标题:《干货满满 | 探讨F-35B设计理念与“STOVL垂直/短距起降”飞行器的历史与优劣》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司