- +1

毒鹅膏:致命蘑菇在蔓延

利维坦按:

在鹅膏菌科里面,我们最眼熟的应该是毒蝇伞了。白色的菌杆、红色的伞帽,上头分布着细小的白色小点——游戏里那个让马里奥大叔吃下去就会变大的蘑菇,以及苹果系统emoji里面"蘑菇"的图案(��),就是这玩意儿。

如此一种色彩鲜艳的蘑菇,一看就不是什么正经菇。据记载,毒蝇伞在西伯利亚早期的萨满仪式中曾被当作致幻剂广泛使用(当然,这里的早期是指俄罗斯人将酒精饮品引入西伯利亚之前),印度的《吠陀经》里也有过相关记载。但也正因其鲜艳的色彩,误食毒蝇伞导致中毒的案例反倒并不算多。相比之下,该文中主要提及的毒鹅膏则是一种样貌十分低调、看似人畜无害的剧毒蘑菇——且按作者所言:分布在城市间,较为广泛,因此有了更大的隐蔽性和危险性。

利维坦友情提示:切忌轻易食用野生小菇。在蘑菇面前,我们都是小学生。

人行道和煤渣砖墙之间长了7朵蘑菇,每一朵大概都有半个门把手那么大。它们那银绿色的伞帽才刚刚露了个头,只有一小部分高出了地面,大部分都浅浅地掩埋在地下,像地雷那样鼓起来。这几朵蘑菇藏在木兰花丛里,旁边的地上躺着一根废弃的注射器,此外还有各种城郊垃圾。

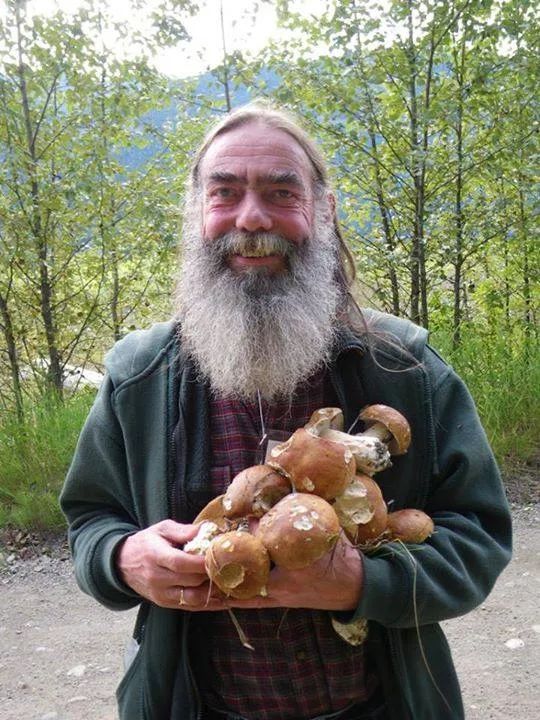

保罗·克勒格尔(Paul Kroeger)长得像是一名男巫师,浓密的长须梳得整整齐齐。此刻,他正跪着挖其中一朵颜色显病态的蘑菇。克勒格尔用一把不长的弯刀撬起蘑菇,然后把它整个拉出来。

这朵蘑菇就是毒鹅膏,也叫死帽蕈(Amanita Phalloides)。食用这种蘑菇,会导致严重疾病,最快6小时后就会发作,不过一般来说,发作时间往往要更久一些,大概36小时或者更长。通常72个小时后就会出现严重肝损伤,一周或更久以后就会致命。“发病漫长且缓慢是这类毒物的一大可怕之处,”克勒格尔说。

他和我都住在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华东区的一个安静街区。街对面是圣帕特里克小学的后区,小孩们正在打篮球,他们的叫喊声在偶尔路过的汽车声之间回荡。克勒格尔喜欢小孩。那天一早,我们就在人行道上找蘑菇,克勒格尔一看到婴儿车路过,就会轻声叫住推车的家长,警告他们这个街区里有毒鹅膏。

克勒格尔抖下了蘑菇上的土,把它放到蜡纸上排列整齐的蘑菇队列中。他端详了一下这些蘑菇,然后说:“足够毒死一整个天主教学校的学生了。”

毒鹅膏的伞帽略呈圆形,菌褶呈白色,茎干则带着些许绿色。茎干底部还有一段光滑的柱体,称为菌托,菌托是整株毒鹅膏中最白的部分。全世界与蘑菇有关的中毒及死亡事件中有90%的起因都是毒鹅膏。

克勒格尔在不列颠哥伦比亚大学担任实验室助手和技术员时,研究方向就是与药用蘑菇有关的生物化学。他是温哥华真菌学协会的创始成员和前主席,是西加拿大蘑菇中毒问题方面首屈一指的专家。1997年,毒鹅膏第一次在不列颠哥伦比亚省出现时,克勒格尔就作了详细记录。此前,从未有人在加拿大见过这种蘑菇。加拿大资料记录中的这第一株毒鹅膏出现在米申市(温哥华以东一小时车程)附近引进的欧洲甜栗树之间。

一年后,这种蘑菇又在位于温哥华岛南部的不列颠哥伦比亚省首府维多利亚市一座政府建筑的一棵观赏性欧洲山毛榉大树下现身了。10年后,毒鹅膏开始在一个满是成熟欧洲角树的街区出现。随后,克勒格尔就招募了志愿者搜索各大街区,还把这个消息放给了蘑菇猎手。搜索行动开展的第一年,他们在温哥华记录到了大概50个有毒鹅膏出现的地点。克勒格尔想要知道这些蘑菇的源头在哪儿,以及它们接下去又会在哪儿出现。他担心,这些毒性极强的蘑菇早晚会造成人员死亡。

不列颠哥伦比亚省第一起毒鹅膏重度中毒案例出现在2003年,2008年又出现了第二起。这两起案例中的受害者都活了下来。随后,在2016年,维多利亚市一名3岁的男孩因食用公寓外的野生蘑菇而丧命。克勒格尔说,他觉得自己预料到了最坏的情况,但没有做好“这样一个幼童因此丧命的准备”。

克勒格尔特别强调,毒鹅膏一定会出现在城市街区里,而非深山老林或是城市公园之中。它们最常出现在人行道和街道之间的狭长草地。

过去的几年间,克勒格尔和他的菌类研究者圈子一直在受到毒鹅膏侵袭的街区内张贴海报。不列颠哥伦比亚省疾病控制中心也通过新闻发布了他的警告。此外,克勒格尔还在街头活动中设立了一个摊位,警告那些愿意听取建议的人不要接触毒鹅膏。

我在温哥华东区加入克勒格尔的队伍时,他在人行道上劝诫的大部分人——推着婴儿车的家长和带着所购杂货的过路人——之前都已经听说过这个外来物种了。一名从正在改造的房子里走出且腰缠工具皮带的男子对我们说,他在温哥华东区几幢楼远的地方看到过毒鹅膏,克勒格尔则快速地写下了这个地址。我问这名男子他为什么对蘑菇这么感兴趣,他回答说,自己只是想知道街区里到底长着些什么。

克勒格尔那天找到的第一朵毒鹅膏是在一所还挂着万圣节(那是两周前的事了)装饰的房子前面。他挖开这朵毒鹅膏下树叶覆盖的土壤,又发现了几个绿色的蘑菇伞盖。克勒格尔一下跳过人行道,活像一个高高跃起的侏儒。他从海报上拽下一个塑料人类头骨,带过来放在刚才发现了毒鹅膏的位置上。他把这个假头骨嵌到了一窝紫色长春花里,旁边就是刚刚找到的毒鹅膏。然后,他自己哈哈大笑了起来,还拍了张照。有的时候,克勒格尔好像是站在毒鹅膏那边的一样,他很欣赏这种植物神秘的韧劲。他会兴奋地微笑问候每一朵毒鹅膏,对它们说:“原来你在这儿呢。”

那天,克勒格尔最后收集到了几十朵毒鹅膏,每朵都被他放在皱巴巴的蜡纸里,随后又会放到他褪了色的桶式日常背包中的一个塑料盒子里。再之后,这些毒鹅膏就会在经过干燥处理后,保存在大学里。这天找到的大部分毒鹅膏都出现在之前没有记录的新地点。结束了一天的工作之后,克勒格尔拿出一条湿毛巾擦了擦手,然后给自己卷了一根细细的烟。

他解释说,不能用含有酒精成分的毛巾,因为这会加速毒素进入皮肤的渗透过程。虽然克勒格尔认为,各类蘑菇通常都可以安全处理,但一整天都重复这种操作也仍有风险,因为你总有可能忘掉这件事的危险性,不自觉地触摸脸、鼻子、嘴唇。“只是为了安全起见,”他说着又擦了擦手,完了以后又把毛巾递给了我。

旧金山医学毒理学家凯西·沃博士(Dr. Kathy Vo)日前发表了有关罕见或不寻常中毒事件的案例研究。她告诉我,毒鹅膏中毒是最糟糕的中毒事件之一。“等到肝脏功能开始紊乱时,就会出现出血性疾病、脑水肿、多器官功能衰竭等症状。真的非常非常可怕,”她说。

沃说,毒鹅膏中毒导致的失水状况是她见过最严重的之一。身体会用水冲刷内部的一切。“这可不是解药,”她说:“相反,正是这个过程让毒鹅膏中毒变得尤为致命。我们准备了各种疗法,但这可不是A疗法不行,就试B,B不行就试C,C不行就试D。病人的情况不总是一样的。最大的救星是液体、液体、液体。始终监测肝脏状况,一旦肝功能衰竭,就要准备器官移植。”

平均来说,北美每年都有一人死于食用毒鹅膏,但这个数字还在随着这种蘑菇的扩散而增长。2012年北美地区有记录的毒鹅膏中毒事件超过30起,其中包括3起死亡案例,而2013年就只有5起中毒事件且无人死亡。2014年,加利福尼亚有两人因毒鹅膏中毒而死亡,后来温哥华又出现了第三起死亡案例:一名加拿大籍男子旅行去了加利福尼亚,用餐时吃了毒鹅膏,然后又回到了温哥华,最后发病、死亡。

据说,毒鹅膏的味道相当不错,吃下这种蘑菇的人在发病前会有那么一两天感觉良好。毒鹅膏的毒素会被肝细胞吸收,它会抑制一种负责蛋白质合成的酶。没有了蛋白质,细胞就会开始死亡,病人就可能会出现恶心和腹泻——这些症状很容易就会被误诊为一般食物中毒或其他疾病。

“如果病人没有意识到这些症状和食用毒鹅膏之间的联系,没有意识到这是他一两天前食用这种蘑菇的结果,那就很难诊断,”沃说。

1938年,北美大陆西海岸第一起毒鹅膏致人死亡事件出现在北加利福尼亚。自那之后,毒鹅膏就始终威胁着湾区人民的生命安全。沃说,雨季之后通常会爆发大规模中毒事件。2016年11月,在长时间的温热多雨天气之后,湾区真菌学协会联系了加利福尼亚毒物控制系统热线,警告说,毒鹅膏马上就要涌现。“5天后,我们开始接到求助电话,”她说。

2016年秋季发生了一连串(总共14起)毒鹅膏中毒事件,其中一起是这样的:湾区一个家庭,烤食了朋友采集的野生蘑菇,丝毫没有意识到这些蘑菇是毒鹅膏。食用这些蘑菇的是一对年轻的夫妇、他们18个月大的女儿以及其他两名成年人。这对夫妇和一名成年人经过积极的输液治疗,在入院几天后就出院了,但小女孩和另一名成年人则需要移植肝脏。

在这个过程中,据报道称只食用了半只蘑菇的小女孩出现了沃所说的永久性神经损伤症状,并且再也不能自主进食或接受指令了。

“每年,我们都会接到很多与食用蘑菇有关的电话,”沃说。“经常有小孩在自家后院发现了蘑菇,然后就吃了下去。我们会要求家长提供误食的蘑菇照片,结果通常不是什么大问题。我们称这些蘑菇为‘小棕菇’,它们会产生刺激性,有时还会引起恶心和呕吐。但毒鹅膏完全是另一码事。我会让他们把蘑菇翻过来,然后告诉我菌褶是不是白色的,如果是,那我就会很忧虑了。”

毒鹅膏在全球都有分布,但直到上个世纪才开始大范围传播。在野猫遍布澳大利亚、猪和猫鼬肆意在夏威夷撒欢之后许久,毒鹅膏的主要产地仍旧只是欧洲。它们大都生长在落叶林中,并且是从巴尔干地区到俄罗斯再到冰岛的蘑菇中毒事件的主要原因。

虽然历史记录没有给出肯定的结论,但北美地区的第一朵毒鹅膏疑似在20世纪初出现在东海岸。1938年,有人在蒙特利德尔蒙特酒店的地上看到了加利福尼亚第一朵毒鹅膏,它是从一棵移植过来的观赏性树木的根系上长出来的。在那之后,这个物种又慢慢扩散到了湾区。如今,毒鹅膏在湾区已经相当普遍,并且入侵了街道。整个加利福尼亚的毒鹅膏数量也已经超过了它的欧洲原产地。继湾区之后,一系列太平洋西北部城市也出现了毒鹅膏现身的报导,且这些城市一个比一个离海岸远。

毒鹅膏不止是在树木间传播,逐渐扩大自己的栖息地。相反,它们就像一颗颗孤立的炸弹,以登陆地点为中心,大面积向外辐射。虽然这种模式意味着不列颠哥伦比亚省的毒鹅膏或许来自加利福尼亚,但克勒格尔已经开始怀疑,这个地方的毒鹅膏其实是一次独立的物种入侵事件。

克勒格尔把温哥华第一次毒鹅膏爆发的地点放到一起时,毫不费力地发现了这种入侵模式。它们出现的街区都建造于20世纪60年代和70年代,且这些毒鹅膏都生长在苗圃里的阔叶树下。

大多数蘑菇都以孢子的形式繁殖。孢子会飞到空中,然后像种子一样落到地上“生根发芽”。毒鹅膏的孢子尤为脆弱,它们会在阳光下降解,不会飞得很远,也不会飞得很高。无论怎么看,这个物种都应该是欧洲稀有品种,但不知怎地,它成功地搭上了便车,一路来到北美——而且不止一次。

大多数蘑菇都长在地下,看不见。它们的生物量大部分由菌丝构成,菌丝就是一种生物丝状网络,偶尔能以蘑菇的形式结出子实体。毒鹅膏的菌丝只能生长在树木根系里。它们和某些树木结成了共生关系,菌丝依托树木根系形成的网络极大程度地拓展了后者的范围。

菌丝网络渗透到树木根系结构之后,蘑菇就成了树木不可分割的一部分,前者会依靠储存在树木根系里的糖分而活,而菌丝扩展的根系能让树木更好地从周围获取水、养分和化学递质。这种关系叫作“外生菌根”(ectomycorrhizal):词缀ecto代表外部,myco代表菌菇,rhyzal则代表根系。如果一棵带着外生菌根的树苗被拔起、移动,附着其上的蘑菇也会跟着它迁徙。克勒格尔推测,毒鹅膏正是在这样的情况下不经意地跨越了大西洋来到了不列颠哥伦比亚省南部。

克勒格尔站在温哥华一座小山丘上,或是从高速公路上眺望,就能辨认出最有可能发现毒鹅膏的那些街区。他寻找的特征是那些种有大量成熟阔叶树及欧洲观赏数种(尤其是角树)且带有20世纪中叶现代住宅建筑风格的街区。这类街区中的房屋,最长的那面墙与街道平行,而不是蜿蜒到一片景观空地里。上述这些特征表明,这个街区以及街区中栽种的树木始于20世纪60年代和70年代初。

按照克勒格尔的说法,虽然这个领域内的专家对毒鹅膏的来源还有些分歧,但一般认为,这些街区内的毒鹅膏在共生的树木种下数十年之后出现,是因为它们在这段时间内处于休眠状态。毒鹅膏的菌丝会一直在宿主树木的根系内生存,直到后者进入成熟期——这个时候,树木就不会把所有能量都倾注到生长上去了,它们会开始储存糖分。对这些来自欧洲的树种来说,这个过程大概需要半个世纪。等到多余的糖分进入菌丝网络,就会出现第一批蘑菇子实体。

在满是老阔叶树的街道上跟着克勒格尔行动就像是在追一只狐狸,他完全不像是在人行道上行走的生物。克勒格尔追踪的母体藏在地下。他叼着一根细细的香烟,在停泊着的车辆之间穿梭,心谙每一条长满青草的后路、每一条公寓和医疗场所的运输通道。

克勒格尔脚踩运动鞋、身披红色法兰绒夹克,轻快地在街区里“滑动”,时不时地会暂停一下。他发现的蘑菇大部分是一种色彩艳丽的本土物种,也就是红中带白的毒蝇伞(Amanita muscaria)。和毒鹅膏一样,这种伞形毒菌也附着在树木根系上,它们的伞帽沿着树桩结成一个环形,就像童话里仙子王国故事里的场景一样。

毒蝇伞有毒且有致幻性,雨水会带走它们的孢子、四处播撒。整个温哥华都有毒蝇伞分布,有些大得像餐盘一样,还有一些像是点缀着白色雪花的樱桃色门把手。克勒格尔带着相机在地上慢慢爬动,捕捉画面,同时轻触蘑菇顶部,感受它们在地下扎根的扎实程度。经常有路人驻足评论,为这些蘑菇的艳丽和数量之多感到惊奇。

毒鹅膏是潜伏者,必须耐心寻找才能找到它们。克勒格尔在一所房屋前的葡萄藤和花丛中找到了新毒鹅膏标本,一抬头却发现一位妇人猛地打开了门。

“你们在我家花园里干什么呢?”

克勒格尔结结巴巴地说自己是个专业的真菌学家。很明显,比起和人对话,他更享受同蘑菇的交流。此刻,他站得笔直,手里举着一朵毒鹅膏就像是举着刚摘除的阑尾一样。这位妇人知道自己的花园里长着这些致命的蘑菇吗?不等她答话,克勒格尔就温柔又质朴地说道:“我只是在这儿收集这些蘑菇。”

“好吧,”妇人说道,“但请离开我的花园。”

接着,门就重重地关上了,克勒格尔又等了一会儿,确定妇人离开了,然后就到一丛灌木的底部,用弯刀撬起另一朵银绿色蘑菇。

我们把刚才的斩获包裹好之后,就离开了这所房子,克勒格尔说:“城市的发展风格为毒鹅膏的引入和扩张奠定了基础。它们永远不会消失,至少不会因为目前已知的任何人类决定而消失。”

一旦外生菌根进入了土壤,即便杀死宿主树木也无法阻止它们的扩张了。之前曾有提议说要铲除城市里的所有角树,因为这个树种是毒鹅膏的主要宿主。“然而,按照这个思路,你还得铲除所有菩提树、甜栗树、红橡树和英国橡树。那整个城市就不剩下什么树了,最关键的是,即便真这么做了,我们仍旧无法根除毒鹅膏,”克勒格尔说。

几小时前,克勒格尔在一所天主教学校里采集毒鹅膏。学校对面的街区里高耸着一棵成熟角树,它的落叶树冠遮住了街道的两侧。距责备克勒格尔的那个妇人的房子30英尺(约9米)处,还有一棵很是高大的角树。克勒格尔有各种上个世纪的地图,它们详细记录了每一个街区、每一幢楼的变迁。在他看来,这些就是描绘毒鹅膏目前和未来分布的地图。

十年又十年,越来越多的毒鹅膏出现了,就像来自地下的回声一样。克勒格尔想知道人们要多久才能学会回避一种常见且致命的蘑菇。当然,毒鹅膏现在还不能算是常见,但他知道它们很可能会有那一天的,并且2016年出现的不列颠哥伦比亚省第一例本地毒鹅膏致人死亡事件也肯定不是最后一例。

真菌学期刊《真菌》(Fungi)的创始人、出版者兼主编布里特·伯恩亚德(Britt Bunyard)曾经尝过毒鹅膏。“确实很好吃,也很有蘑菇的味道,”他告诉我,“风味很不错,但你待会儿一定得把它吐掉。”

鹅膏毒素在开始起作用之前,必须先进入消化道,所以,快速咬一口但不吞咽几乎不会产生什么效果,但我们仍不建议读者这样做。

“有毒的蛇、蜥蜴、植物和蛇都有警戒色,向你宣示它们有毒,但蘑菇不会,”伯恩亚德说,“危险的蘑菇颜色大都比较单调,多是棕色、绿棕色或是青铜色,且吃起来也不会有什么异样会让你觉得会因它而死亡。”

北美地区一大部分因毒鹅膏而中毒的人都是越南赫蒙裔或是拉丁美洲移民。他们往往会把毒鹅膏误认为是他们家乡的一种珍贵食材,也就是有着“白凯撒”之称的高大鹅膏(Amanita princeps)。

毒鹅膏不止是北美地区的问题,它们已经扩散到了世界各地,那些为景观绿化和林业实践而引入外来树种的地区都出现了毒鹅膏,比如:北美、南美、新西兰、澳大利亚、南非、东非、马达加斯加。2012年,在澳大利亚堪培拉,一名颇有经验的中国主厨和他的助手在准备年夜饭的时候在不知情的情况下混入了当地采集的毒鹅膏。这两人两天内就死在了等待肝移植的过程中。还有一位顾客也因吃了毒鹅膏而发病,但在肝移植成功后活了下来。

“这类蘑菇尝起来不坏,所以它们很可能不是有意要进化出毒性以防止自己被吃掉或者采摘,”伯恩亚德说,“哺乳动物——甚至不是所有哺乳动物,某些松鼠和兔子吃了毒鹅膏后没有任何损伤——人类是唯一受到它毒素影响的。为什么它对人类毒性这么大呢——谁知道?有些毒素本来只是起通信功能的分子,只是恰巧对我们人类有毒罢了。”

在伯恩亚德看来,毒鹅膏的扩张之旅其实只是一个更宏大现象的表征,那就是整个真菌王国的全球迁徙。凭借能随风而动的孢子和埋在地下的菌丝,蘑菇们可以以各种人类能够携带他们的方式作长距离旅行。

拥有植物病理学博士学位的伯恩亚德现在比较担心蘑菇取代和改变新生态系统的方式。“动物的主要病原体是细菌,而植物的主要病原体就是真菌,”他说,“植物和真菌之间的纠葛发生在地下,我们看不到。某些本土菌根因为外来真菌的到来已经开始逐渐被取代,这进而又会让一些植物也随之被取代。”

外来蘑菇及其地下菌丝根系会如何影响周遭生命,对于这个问题我们现在的认识还非常有限。真菌的生命周期和分类还有很多悬而未决的地方。真菌在1968年才有了自己的专属王国,也就是我们现在熟知的“第五王国”(真菌界),在那之前,真菌一直被划分在植物界内。

然而,从遗传和进化的角度上说,真菌更接近动物,而非植物。真菌学是一门相对比较年轻的科学,并且,这一领域的研究人员们现在才刚刚开始了解,有益真菌几乎存在于所有生态系统中,它们不仅有助于分解及回收有机物质,而且还能帮助植物集中营养物质,并起到化学递质的作用。

克勒格尔报告说,毒鹅膏现在正从外来欧洲宿主树种向不列颠哥伦比亚省本土的橡树转移。这个地区第一起明确的物种跃迁案例出现在2015年。在加利福尼亚,人们在几十年前就观察到毒鹅膏的宿主开始向海岸橡树转移。树木根系在地下犬牙交错,毒鹅膏的菌丝则从中穿过,成了当地的新居民。毒鹅膏现在已经开始归化,无需外部辅助就能完成扩张。

“它们可以很大程度上摆脱人类和犬类,独立扩张了,”克勒格尔说。偶尔出现的毒鹅膏致人死亡事件是克勒格尔努力消除的对象,但是,他同伯恩亚德一样,更担心随现代文明发展脚步而来的生物入侵导致的“意想不到的后果”。

附着在树木根系上的蘑菇远渡重洋,这意味着什么?蒸汽船只的出现给了植物和蘑菇第一次进入全球贸易的机会。而现在,集装箱货轮和飞机可以带着它们前往地球的每一个角落。“我觉得,人类做的任何事都有出错的可能,”克勒格尔说,“我们这些灵长类动物在这方面有许多不良记录。”

第二天,在开往唐人街的公共汽车上,克勒格尔像轻盈的幽灵一样向后排走去。他的马尾辫梳得整整齐齐,一直垂到背上。坐下后,他把背包放到腿上,那是一个现在空空如也的“塑料桶”,等待新一天的搜寻和收获。公共汽车行驶到温哥华东区附近的主街道时,克勒格尔带着些许兴奋地搓了搓手,说道,“我们马上就要路过第十三大街的标记点了,一定要顶礼膜拜一下。”

克勒格尔指的是前一天他在天主教学校对面找到的一堆毒鹅膏。每年,他都会在人行道边上和街角花园里找到更多刚出现的毒鹅膏。他担心,这些蘑菇很快就会从城市扩张到附近的树林里去。就毒鹅膏的数量来说,不列颠哥伦比亚省南部可能要成为下一个湾区了,每一场大雨过后就会出现毒鹅膏致人死亡或是危及人类生命的事件。

公共汽车走走停停,在驶向温哥华市区边缘的时候,克勒格尔指出了蘑菇在全球扩张的方式:火山浮石筏、船舶压舱物、动物胃部、包装箱、植物、泥炭。人类那些把蘑菇引入新栖息地的活动同时也会带去其他外来物种。“大多数时候,你永远也不知道究竟发生了什么,”他说,“只是因为发生了蘑菇致人死亡事件,我们才关注它们。”

1987年,克勒格尔认证了一种此前科学界并不知晓的蘑菇。他在不列颠哥伦比亚大学的植物园里发现这种蘑菇成团生长——地膜上、湿润的池塘边以及小径旁,到处都是它们的身影。“很漂亮的小东西,”克勒格尔这样说,像是在描述某些珍贵的东西,“菌褶呈灰色,伞帽则带着琥珀色。”就和谈到其他蘑菇时一样,他说这番话的时候感觉就像恋爱了。

克勒格尔和一名同事把这个新物种命名为“土豆菇”(Hypholoma tuberosum),不久之后,纽约、日本、德国、比利时和澳大利亚等地就出现了目击这个物种的报告。

土豆菇不是不列颠哥伦比亚省的本地物种,但它也不是刚到此地。只是此前没有任何愿意大费周章为这些蘑菇命名的人注意到它们而已。由于土豆菇似乎对景观用地情有独钟,真菌学家开始寻找它们的源头,并且认为它们和毒鹅膏一样,一定是人们不经意间引入的。结果显示,这种蘑菇的源头似乎是澳大利亚悉尼市区的一个苗圃。那里的人们用携带土豆菇的泥炭土盆栽植物,这些观赏性植物随后通过海运流向全世界。他们使用的这些泥炭来自130千米之外的一个沼泽地——这很可能就是土豆菇的原产地,它们本来应该继续当个默默无闻的当地物种,但现在已经遍及全球。

公共汽车进入温哥华市区后,速度降了下来,克勒格尔拿起背包,说道,“我们该下车了。”

我们在黑斯廷斯大街下车,沿着一条宽阔但拥挤的人行道走动。这里到处是床单和压扁了的纸板,看着像是一个绵延几幢楼的跳蚤市场。一半的小贩都意识模糊地或蜷曲或四仰八叉地躺在自己的商品旁边,毕竟现在时间还早,这个地方人员比较混乱,监管也比较松散。克勒格尔说,他一直在犹豫要不要在这附近的街区竖起警示牌:“这个地方有不少人有精神问题、自杀倾向,甚至可能不怀好意。我不想他们在看到警示牌之后刻意寻找毒鹅膏。”

走过几幢楼,来到一个阴凉的街区,克勒格尔在东乔治亚大街和公主大道交汇处的一所房屋前停了下来。他用手把一株蕨类植物的叶子往后拨开,说道:“它们这就来了。”

灌木丛下的阴影里有一朵金属色的蘑菇,那是一种接近金色的浅绿色。克勒格尔说,这一排房屋附近总共有96株角树,他之前已经在其中8株的下面发现了毒鹅膏。现在,这个数字上升到了9株。

能让克勒格尔停下脚步的不止是毒鹅膏,其他蘑菇也同样可以。任何色彩明亮或者刚露头的蘑菇都会引起他的注意。“毒性很强,”他这样评价一朵长在街角草坪上、伞盖有如纽扣的落叶松蕈(Agaricus)。“不过,没有毒鹅膏那样致命,”他还补充说。

那天晚些时候,克勒格尔的塑料背包里就装满了蘑菇,而他也已经抽了五六根细香烟。他那天找到的最后一朵毒鹅膏已经成熟了,长在石墙底部附近的草丛里。克勒格尔环顾四周,注意到了最近的十字路口,记住了这个位置。接着,他就继续前进,没有对这朵蘑菇采取任何措施。那是漫长的一天,而克勒格尔的任务也不是清除每一朵毒鹅膏。他想知道它们最终会变得什么样,他也只想完成每天的工作量。毕竟,除了蘑菇之外,他也热爱孩子和狗。

他没有处置的那朵毒鹅膏,是从附近一棵角树的根系上长出来的,细长的白色茎干直挺挺地站立在草地上。把它挖出来丝毫不会减慢那些“地下工程”的进程,不会改变全球水土、根系(以及生活其中的植物)流失的现状,把它挖出来不过是个象征性的举动,连沧海一粟都算不上。因此,克勒格尔没有处置那朵蘑菇——这是在向第五王国点头致敬,它们不可阻挡。

文/Craig Childs

译/乔琦

校对/兔子的凌波微步

原文/www.theatlantic.com/science/archive/2019/02/deadly-mushroom-arrives-canada/581602/

本文基于创作共同协议(BY-NC),由乔琦在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

往期文章:

原标题:《毒鹅膏:致命蘑菇在蔓延》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司