- +1

徐冰:从天书到地书

在中国当代艺术家中,徐冰 是一个在任何意义上都无法忽视的存在。这不仅仅是因为他被看作是国际艺术品市场上的成功者和中国当代艺术的代言人,更为重要的是,这位前卫艺术家始终对社会敏感而有话要说。

作为一名活跃于国际舞台的中国当代艺术家,他拥有西方观念艺术家所不具备的文化背景,他的生活轨迹和过往经验给予他不同于西方历史观所建立的叙事角度,他以“文字”为载体,另辟蹊径,持续探索沟通中西的艺术语汇。

徐/冰/的/真/假/文/字

“我的艺术总是与文字纠缠不清”

无论文字的外表内在,真真假假,徐冰是一个与文字“纠缠”很深的艺术家,而这背后,是一代艺术家的思想背景。

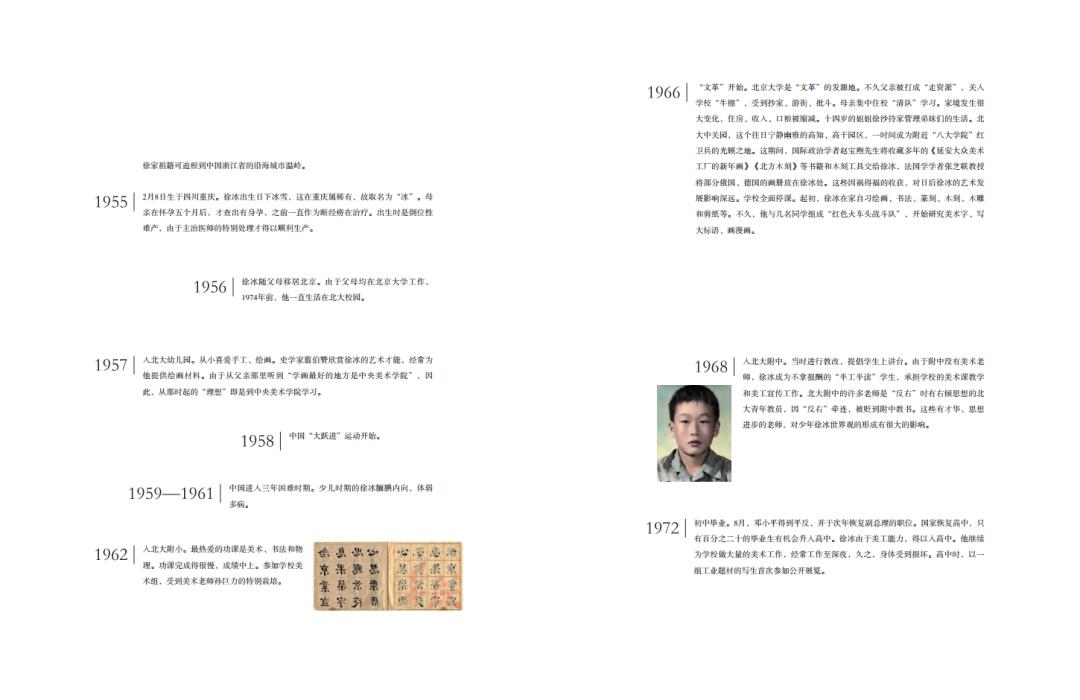

徐冰的母亲在北大图书馆学系工作,年幼时,徐冰常被母亲关在图书馆学系的书库,那里充斥着关于版式、字体设计、出版史的书籍,虽然读不懂,但对图书的“形制”、文字的“外表”有了深刻的印象。久而久之,徐冰就成为了艺术圈里最能“折腾”文字的人。

徐冰曾提到过,在他从小的文字概念中就埋下了一种特殊的基因:颠覆——文字是可以“玩”的。“文字是人类文化概念最基本的元素,触碰文字即触碰文化之根本。”而徐冰触碰文字的方式,带着点“颠覆”,带着点“调侃”,但又不失对文字本身的敬畏。有些很像“文字”却不能读(《天书》),有些明明不是文字却谁都能读(《地书》),其背后都有着共同之处:对知识等级的挑战以及抹平地域文化差异的尝试。

从/天/书/到/地/书

“艺术重要的不是它像不像艺术,

而是能否给人们新的看事情的角度。”

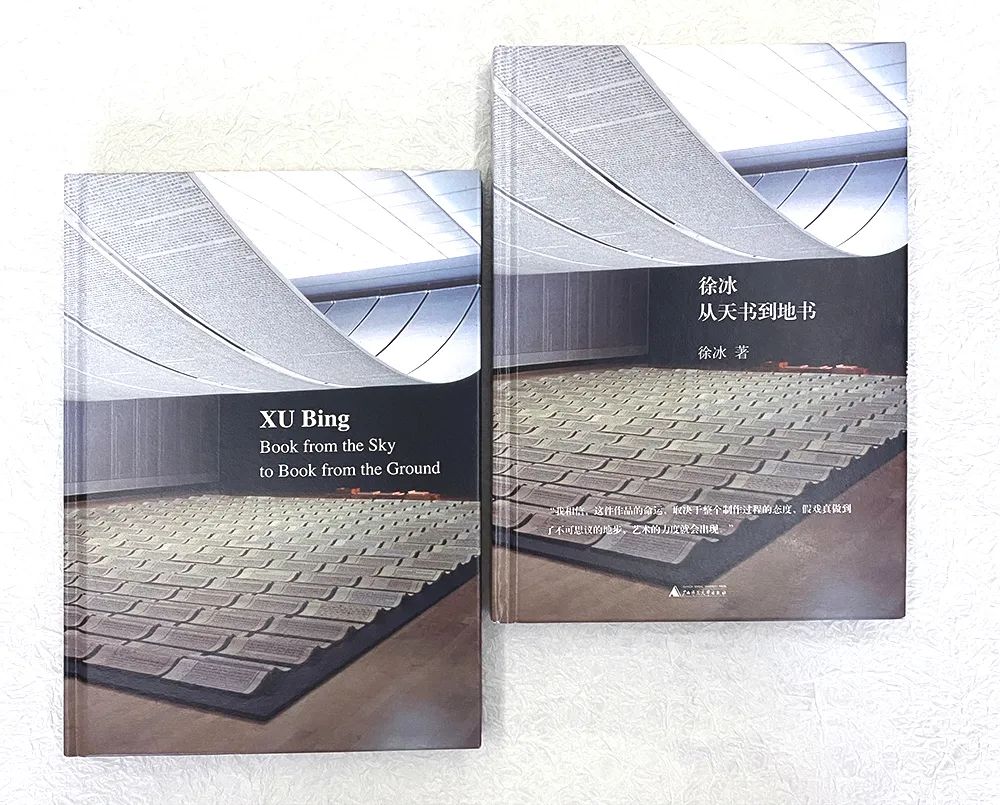

《从天书到地书》是徐冰第一本“用正常文字写的书”,在台湾出版。时隔8年,广西师范大学出版社和英国 ACC Art Books 携手推出中英文新版《徐冰:从天书到地书》(Xu Bing: Book from the Sky to book from the Ground)。

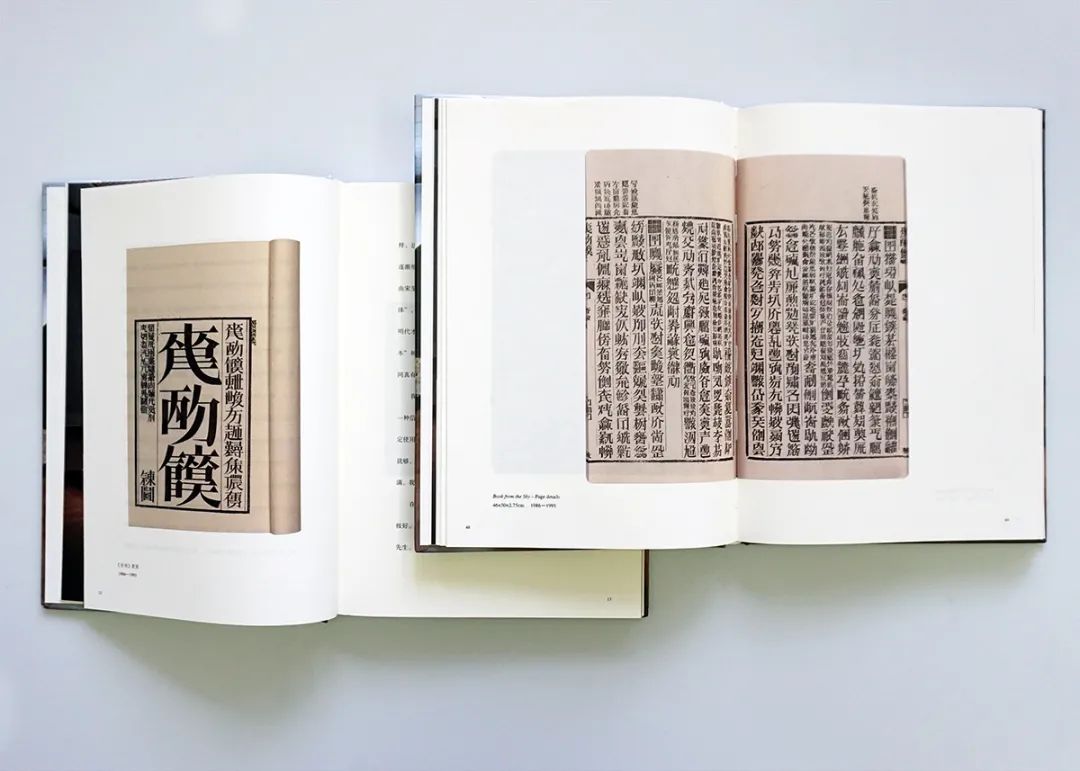

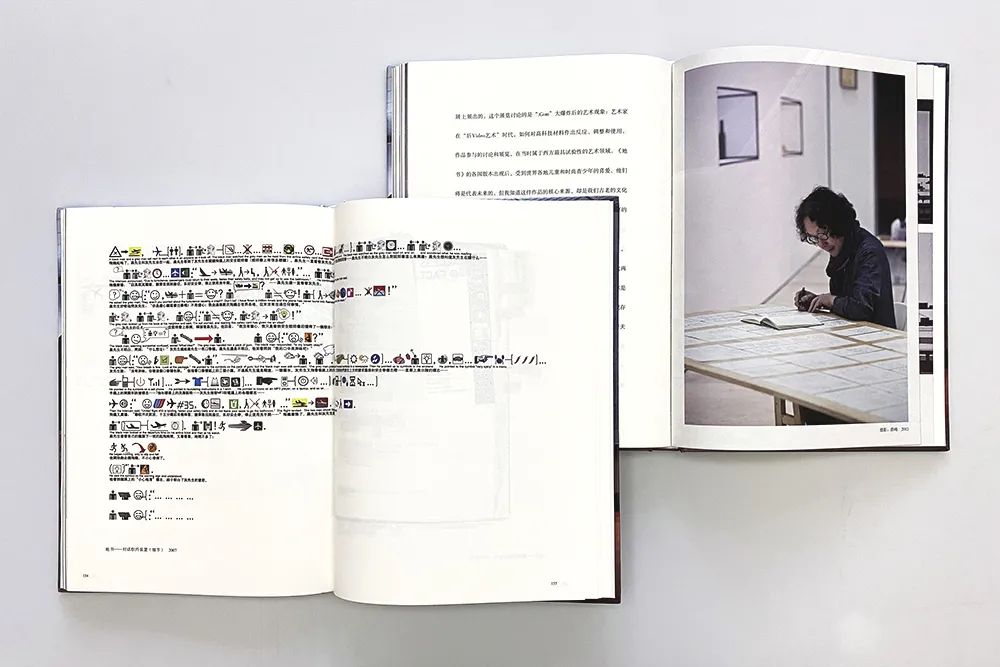

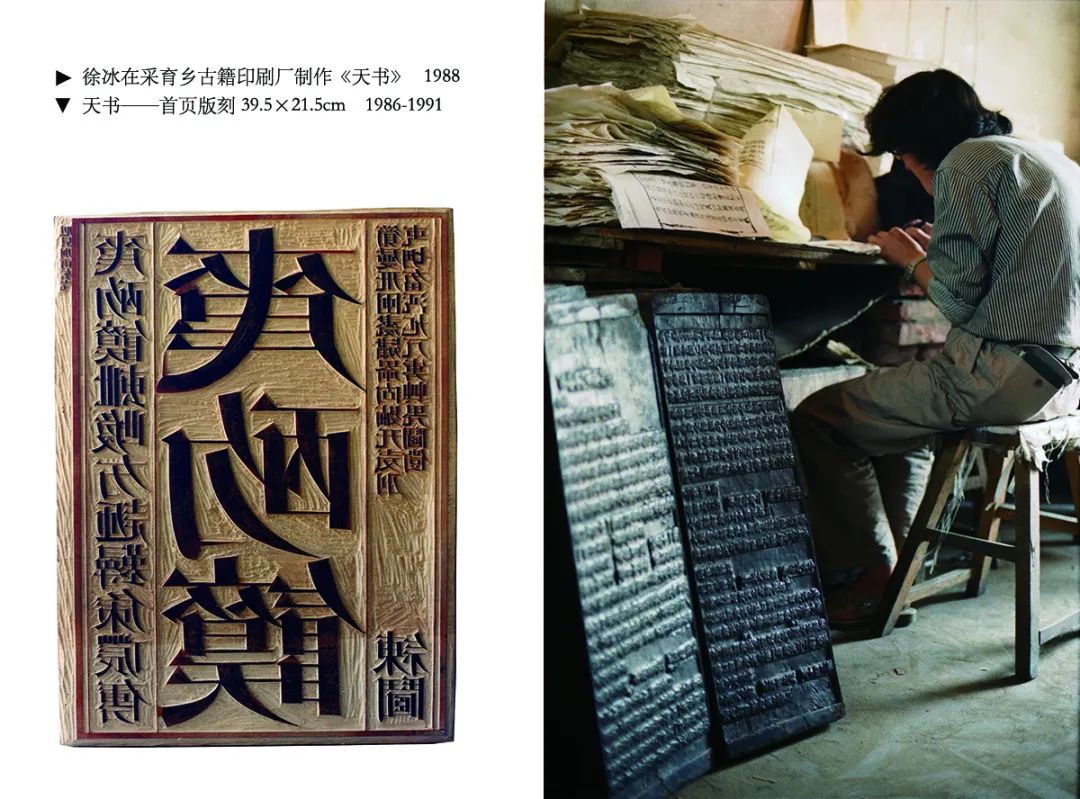

更以多种特殊装帧方式呈现大量图片,生动展示作品的细节面貌、创作过程和展览实况,十分具有收藏价值。(本条推送所有图片均选自《从天书到地书》)

天书

“一个人,花了四年的时间,

做了一件什么都没说的事情。”

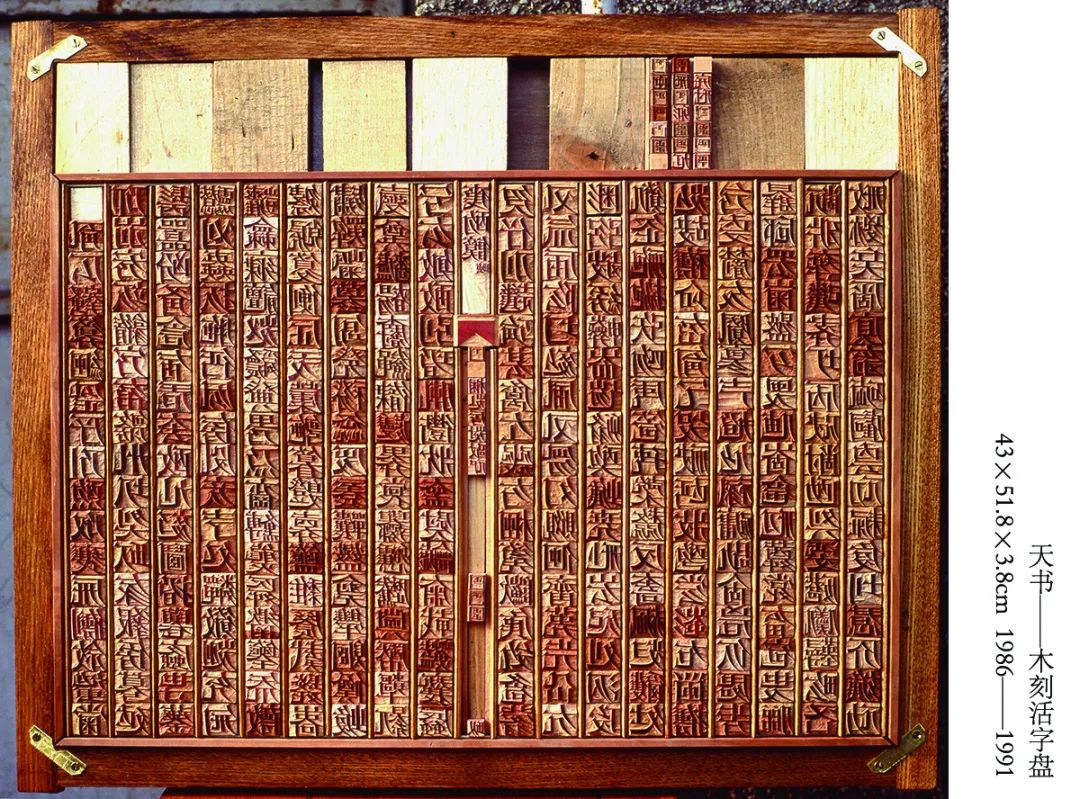

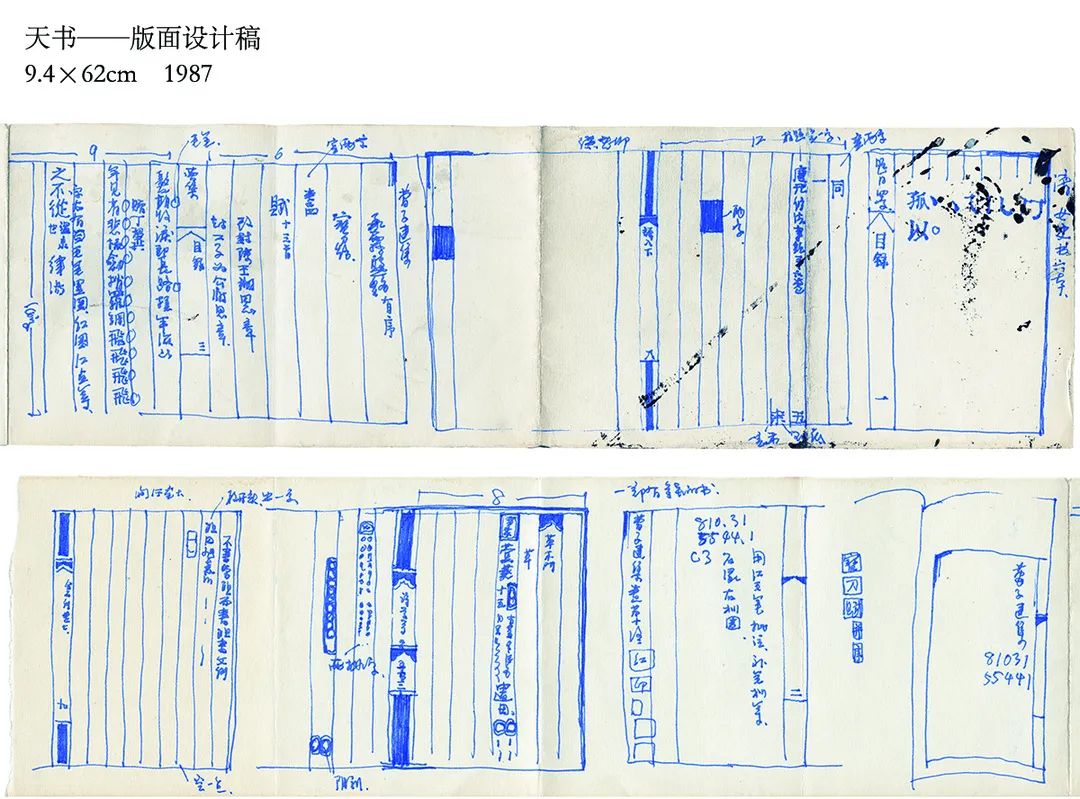

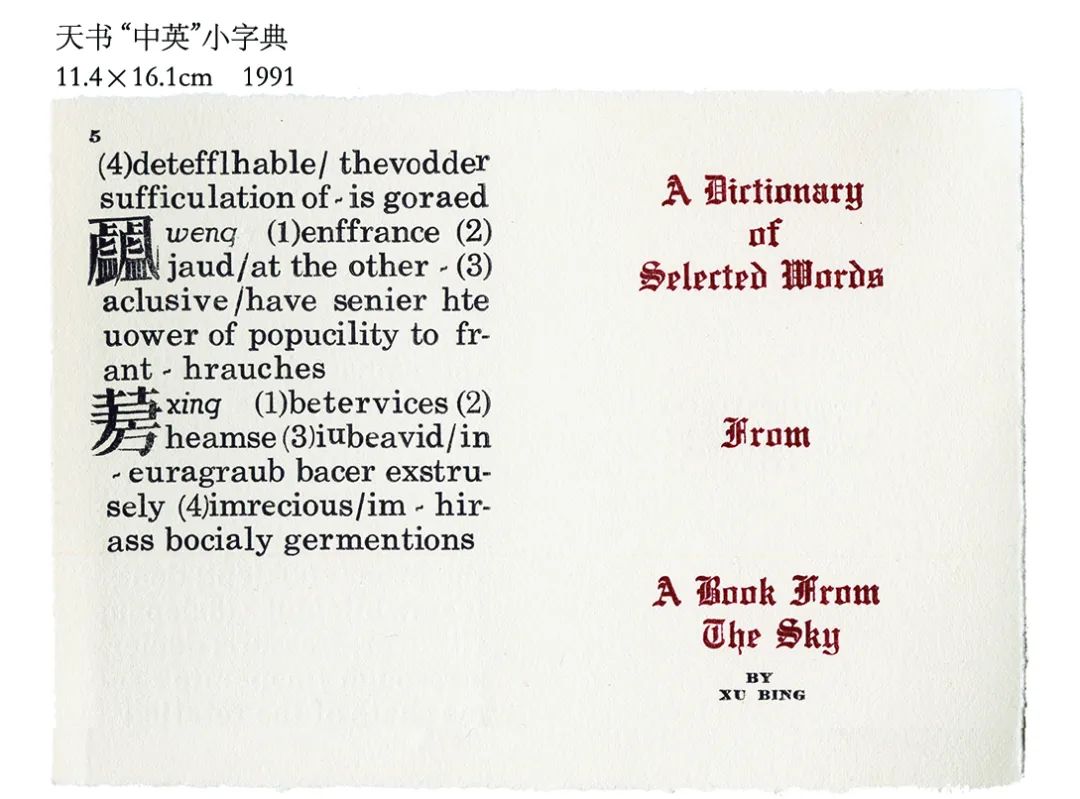

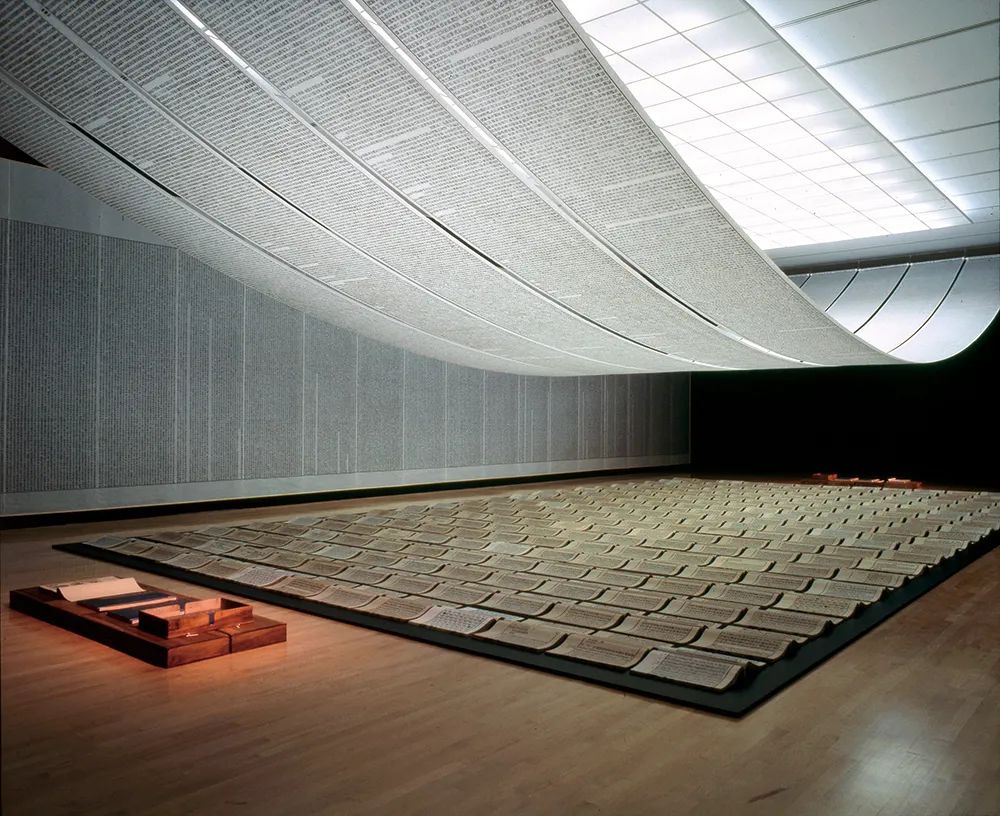

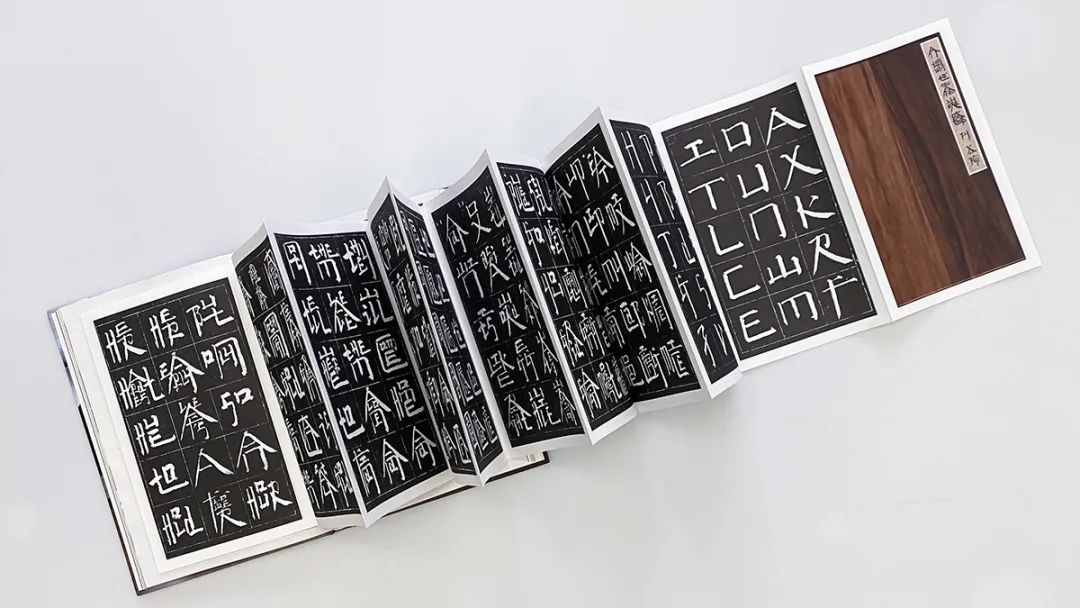

1988年首次在中国美术馆展出的《析世鉴》(俗称《天书》)无疑是徐冰最著名的作品。徐冰如仓颉造字般自创了2000多个“伪汉字”,用一年多时间刻了一套活字,按照宋版书的规格印制成上百册线装书。它们看起来经典又神圣,却是包括徐冰自己在内,世上没有人能读懂的书。

上百册古书、悬挂的古代经卷式卷轴和两侧墙壁上放大的书页组成一套艺术装置,这些“伪汉字”布满展厅,将进入其中的观众包围,直面这些似是而非的“汉字”,会在熟悉的茫然中感受到极为强烈的震撼。

加拿大国家美术馆 1998

英文方块字

“把中文、英文合为一体,

就像包办婚姻,不合适也得合适”

1999年,徐冰把一幅用英文方块字写的大标语高高挂在了纽约现代艺术博物馆的门外的半空里,这幅大标语的内容是:“艺术为人民”。中文与英文两种不同的书写体系被“硬捏”在了一起,看起来像是中文,却是真正的英文——一种的新的东西出现了。

现代艺术博物馆(MoMA),纽约

1097.3×273.4cm 1999

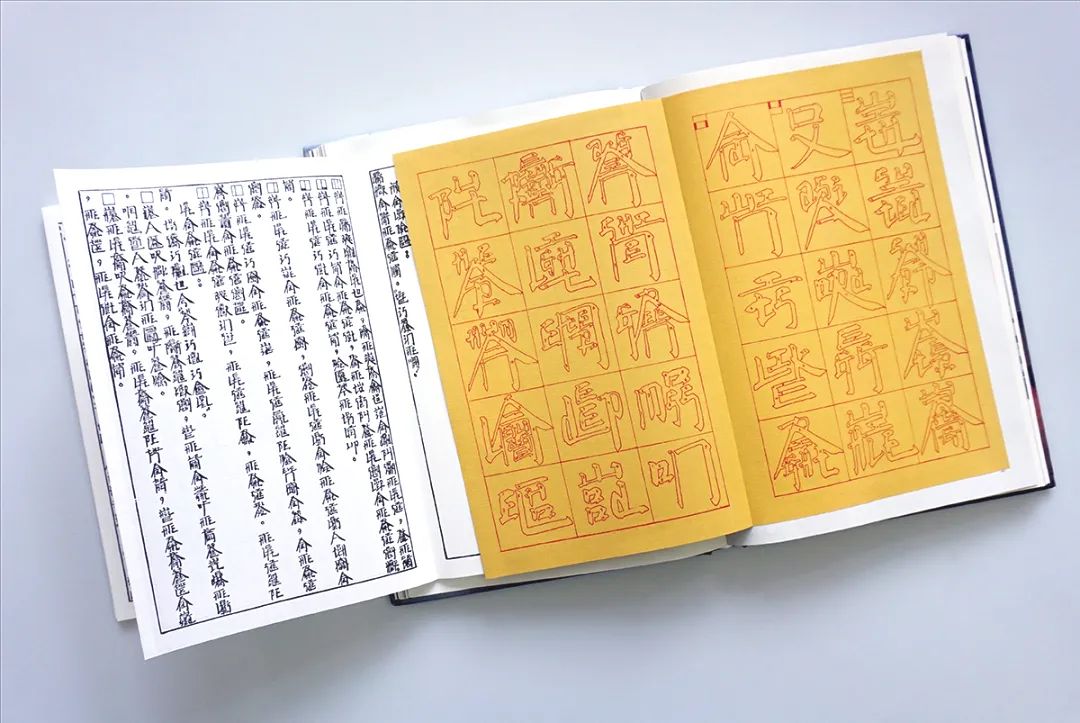

这是一次挑战,一次向在20世纪中形成、并且成熟起来的西方现代艺术的理念和原则的挑战———艺术到底为什么?所谓现代艺术又是为什么?徐冰用“新的文字”提出了新的理念,新的原则。《从天书到地书》认真细致地说明了这些理念和原则,也一并收录了徐冰为教人们写英文方块字而创作的《书法入门》。

英国ICA伦敦现代艺术协会 1994

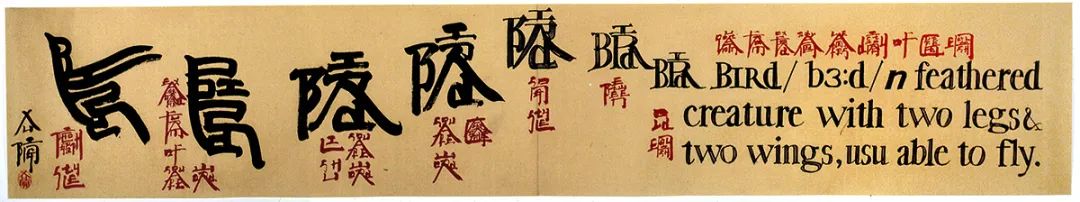

文字写生

“这些画可是真正的‘写生’,

因为它们都是用文字‘写’出来的。”

这是一些列徐冰用文字画的风景画。

一直以来,中国的画与字都与书法的笔墨和诗歌的意象紧密相连,而徐冰将文字转化成绘画,将书法的象征性置入绘画中,重塑绘画与文字之间的关系。

48.9×271.8cm 1994

韩国光州美术馆 2002

徐冰认为,中国人的性格、思维、看事情的方法、审美态度和艺术的核心部分甚至生理节奏,以及中国为什么是今天这个样子,几乎所有方面,都与“汉字的方式”有关。

(上层覆硫酸纸,印有画中所含中文字符的英文翻译)

地书

“一本在任何地方出版都不用翻译的书”

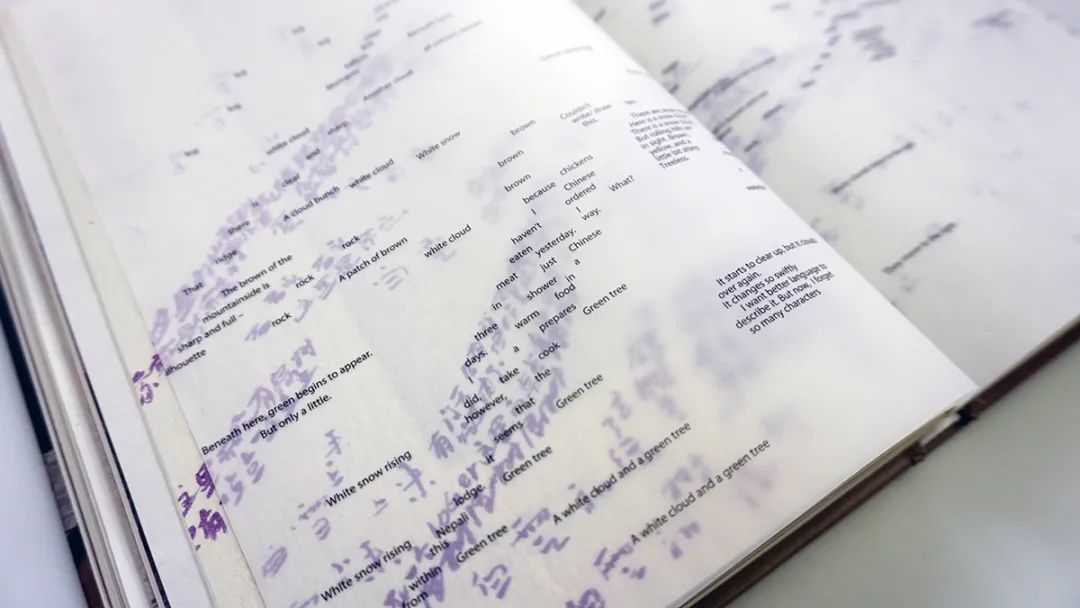

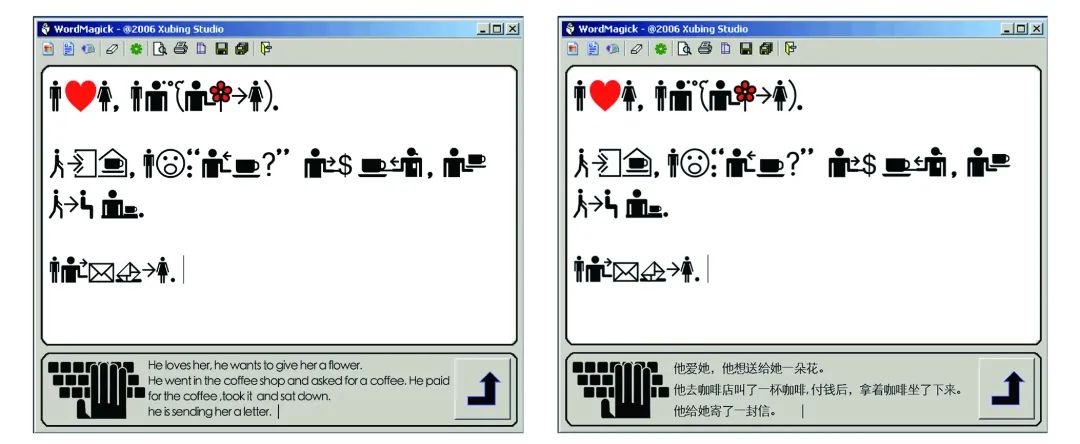

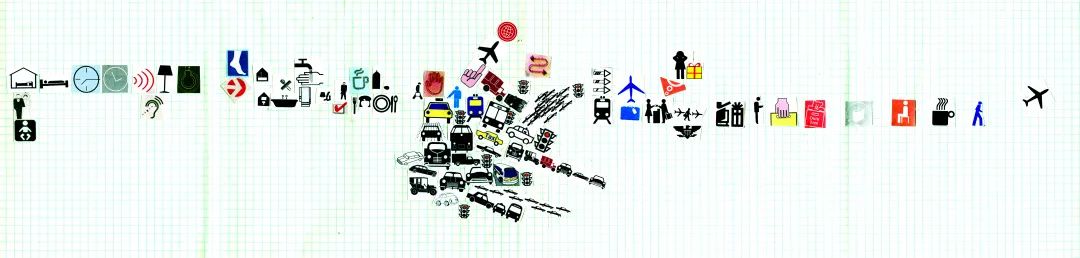

《地书》是一本用各类“标识语言”写成的书,妙趣横生地记录下现代城市白领一天二十四小时的典型生活。经过七年的材料收集、概念推敲、试验、改写、调整、推翻、重来,最终正式出版。这是一本连版权页都没用使用一个传统文字的读物,读者理解起来不受文化背景和教育程度的限制,在世界各地出版都无需翻译。

2006至今

现代艺术博物馆(MoMA),纽约 2006

(本图为徐冰工作室特别提供)

《天书》表达了对现存文字的遗憾和警觉,《地书》则表达了对当今文字趋向的看法和“普天同文”的理想。

28×84cm 2006

循环播放动画片 片长2分钟

上海外滩三号画廊 2012

徐冰文字中的美感不仅体现在艺术作品中,也在行文的字里行间。他文化基因里的“东方哲学”渗透在他文字的方方面面。

《从天书到地书》

再版序、自序 (节选)

这本《从天书到地书》由广西师范大学出版社再版,离初版快八年了。八年中《天书》仍然在世界各地美术馆作为装置艺术展出,并被不断讨论,这也许与《天书》2001年就被编入了《加德纳世界艺术史》教科书有关,又或许是由于我以戏仿故事电影形式完成的新作《蜻蜓之眼》近两年引起理论家、艺评家们重新回看和分析《天书》与这部新作的关系的缘故。《蜻蜓之眼》是一部没有摄影师也没有演员的剧情长片,所有画面都下载于网络上公开的监控视频,也就是说,这个虚构故事的每一帧画面都不是演出来的,整部作品由现实中不相干的真人的生活片段剪辑而成。从而人们看到了三十年前《天书》的影子;这个艺术家善于下大功夫制造一个“巨大的事实”,但这个事实又是虚幻的。数字时代的今天,现实与虚幻、真与假的边界会越来越多地纠缠和考验人类的判断力。

《地书》作为观念艺术作品始终在变异和生长着,其原因是《地书》所使用的标识符号、Emoji等相关的领域,这些年在快速地发展着。2012年《地书》刚出版时,很多人不信任这种“标识文字”是能够表达细腻情感和复杂思想的。但随着时间流逝,人们特别是新生代,强烈地爱上了这种视觉化的、简捷的、不费力就能掌握的交流方式。它在公共领域、在手机私信中被广泛地使用,这促使这种标识文字趋于成熟的速度加快并被发掘出其特有的表达力,这点我们从人们对Emoji使用的喜爱上就可以看到。比如,两个人在微信上来来回回,已经很晚了,谁都不好意思用传统文字说:“太晚了,应该停止了。”但发一个月亮的符号,就意会了。原来这种符号的表达也有优越于传统文字的地方。我在本书文章里也提到过:“其实任何文字都为用户预留了补充意义的‘空间’。我们感叹中文或英文表达上的细腻,这‘细腻’其实是在长期使用中,由用户在有限的符号与符号间发展起來的。”

……

一个人对什么感兴趣,不是计划出来的,而是命定的。当你回头看自己的创作时,才发现:原来自己对文字这么有兴趣。然后,理论家或自己再找出原因——果然,任何事情都是有缘由的。

我确实做过许多与文字有关的创作。通常的文字是通过传意、表达、沟通来起作用,我的“文字”却是通过误导、混淆或阻截沟通,起着影响人们思维的作用,这些文字经过了伪装,行文间藏着埋伏,有时它们给你一个熟悉的脸,你却又叫不出它的名字。我总说,我的“文字”不是一个好用的字形文件,而更像计算机中的病毒,却在人脑中起作用。在可读与不可读的转换中,在概念的倒错中,固有的思维模式被打乱,制造着连接与表达的障碍,思维的惰性受到挑战。在寻找新的依据和通路的过程中,思维被打开更多的从未触碰过的空间,找回那些思维及认知的原点。

徐冰 著

广西师范大学出版社

2020年08月

扫码购买

原标题:《徐冰:从天书到地书》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司