- +1

陈尚君︱《陈寅恪文集》与近四十年学术转型

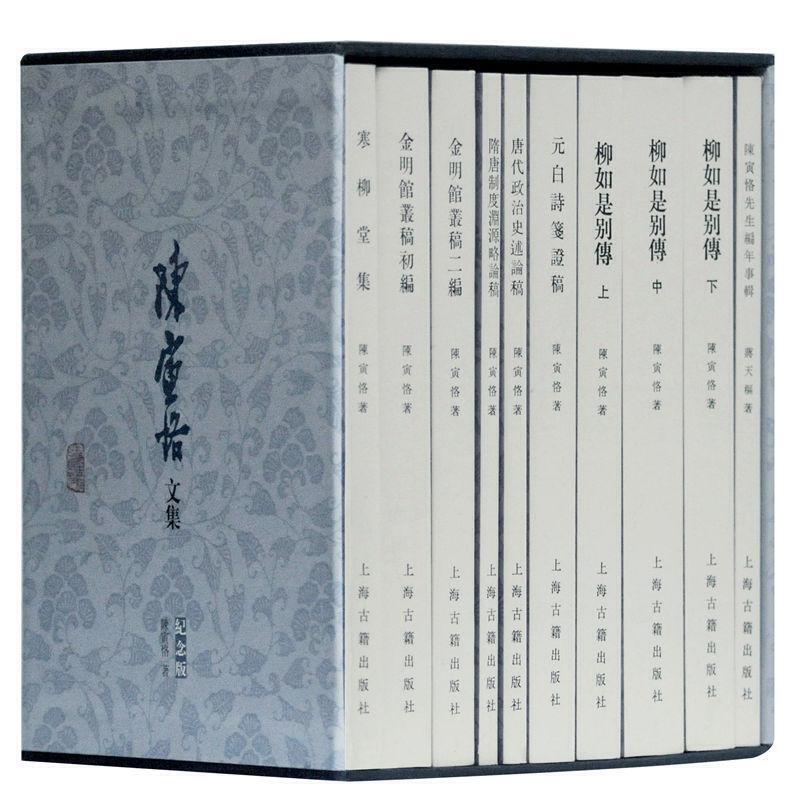

《陈寅恪文集》,陈寅恪著,上海古籍出版社2019年11月版

上海古籍出版社《陈寅恪文集》的再版,最初的动议是纪念这套书,也纪念陈寅恪、蒋天枢两位先生。《陈寅恪文集》的出版,当年是学术界的大事,现在回看,可以说带动了中国近四十年文史研究的转型。

知道陈寅恪先生,大概是在1972、1973年。最初是看郭沫若的《李白与杜甫》对陈寅恪先生提出的李太白氏族问题之推测,郭沫若引李白的《上云乐》诗来加以否定,后来更听到郭沫若说他大跃进的计划,是准备用十五年时间,在学问上超过陈寅恪。当时真不知道陈寅恪是何方神圣。

《陈寅恪文集》当年是陆续出版的,最早一册是《元白诗笺证稿》,1978年4月出版,那时还没有用文集的名义,仅是再版。那时我还在读本科,准备考研究生,立即就买了。1978年到1981年,文集陆续出版,成为读文史的师生普遍阅读的著作,影响非常广泛。《柳如是别传》刚刚出版,同学束景南看得很仔细,有一段他看得非常之兴奋,是讲到陈子龙和宋征舆争柳如是,宋急到跳河。我研究生毕业典礼上,朱东润先生还提到他读《柳如是别传》的感觉。

蒋天枢先生,我和他的直接接触应该说不多,也不熟,我知道他,他不知道我。蒋先生1988年送医院的时候,邵毅平和我一起去的。我记得到华东医院临走要上车的时候,章培恒先生拿出一大叠十块钱的人民币,抽了好几张给我们,说是把蒋先生送过去。我印象里好像是有点凉的时候,大概是春天。

虽然我和蒋先生接触不多,但有很特别的因缘,我们当时宿舍住六人,每天都在的是我和束景南,天天在宿舍里留守,其他的都是上海人,可以回家。所以,我跟朱先生读书,束景南跟蒋先生读书,有关的情况每天反反复复谈。邵毅平入学第一天,蒋先生问道“‘读书必先识字’是谁说的”,当天晚上我就知道了。当时,我自己的学问有很多欠缺,很愿意听各方面的教导。通过束景南,我理解了蒋先生的学术,也了解了蒋先生治学的方法。辗转得自于蒋先生的,就是凡是读书要先校书,校书自己要备书,有好的版本,自己手上的书反反复复地校。

我在复旦读书受影响比较深的,开始是陈允吉老师,读研以后是朱老和王运熙先生。王先生给我们讲专业基础和文献学两门课,文献学中版本校勘的部分,请徐鹏先生讲过一次还是两次,真的没有很好的训练。从束景南那里听到蒋先生所讲的种种方法,我是乐于接受的,也是多少年以来坚守的工作。我虽与蒋先生没有很深的接触,在学业上又曾深受其影响与启发。我特别愿意讲的是陈寅恪先生文集的出版,对于最近四十年中国文史之学转型所起的作用,特别是对唐代文学。唐诗研究,现在学者特别强调陈寅恪先生治学的核心是诗史互证。更直接地说,陈寅恪先生的诗史互证,大概是与他的家学以及他早年的读书习惯分不开的。

近年来,陈寅恪先生的读书批点本陆陆续续地出版。关于批点本,我坦率地说,水平高下不一,有的非常普通,有的一两句里边会特别的奇警。前几年,北京某出版社给我寄了复印的陈寅恪先生批的吴汝纶注的韩偓诗。开本很大,印得也漂亮,吴汝纶儿子入民国以后,做了教育部还是司法部的高官,所以把吴汝纶校的韩偓的诗印得很好看,天头地脚很宽,字也很大。陈寅恪先生批得非常详密,很多内容实际上是抄震钧撰的《韩承旨年谱》,引了大量的史书,多数是常见的。有几首诗的解读有特别的见解,我当时敷衍成文。后来那个出版社说没有得到家属的授权,书就没有出。

大概是二十年以前,1999年参加广州开的纪念陈寅恪先生去世三十周年的会,我还写过一篇《陈寅恪先生唐史研究中的石刻文献利用》,发在《中山大学学报》2000年第二期上。陈寅恪先生早年的学术准备,我相信一点,他读过、批校过的书数量极其巨大,加批有的多一点,有的少一点。我刚才说水平高下不一,原因就在于,在他早年读书过程中,对于一个文集的各种细节曾经详细地加以追究,这类工作的数量,现在存下来的只不过是泰山一毫芒,是很少很少的一部分。从这很少的部分,可以推知他的读书准备特别的充分。比方说,在《陈子昂集》的批校中只有几句话,但是有一句特别地突出。《感遇》其八(“如何嵩公辈,诙谲误时人”),陈寅恪这里批说是针对《大云经疏》说的,陈子昂的诗里出现一个词叫“嵩公”。别人都是从《神仙传》里找出处,陈寅恪在这里读出来,“嵩公”是指北周的卫元嵩,《大唐创业起居注》里讲到唐代建国谶言,有一段是卫元嵩的谶言,敦煌遗书中有卫元嵩的一组六字预言诗。而且,《大云经疏》在武后要篡夺大唐江山时造舆论文字中,捏造了大量的伪谶,其中就有托名卫元嵩的谶言。陈寅恪这句话读出来的意思,在后来他的各种著作都没有用到过,我没有看到他再说过,但是这句里边他读懂了这一点,对于理解陈子昂对武周政治某些阴暗面的看法,非常重要。

陈寅恪讲元稹和白居易的佛教修养,引到元稹给白居易的信里的一句话,讲他读到《法句经》,还有《心王头陀经》。以前都没有解释这是什么书,但是敦煌遗书出来以后,陈寅恪特别说明两部经的水平是极差的,是层次很低的民间传的伪经。由此得出结论,这两位的佛学素养都不高。

所以,在文史互证的层面上,二十世纪前五十年国内的唐诗研究,如果要列举代表性的学者,就有闻一多——闻一多的几篇文章都写得很漂亮,纯粹从文学感受的立场上来说的。前些年,陶敏先生曾经写过文章,现代唐代文学研究的众多法门,在闻一多那里都开始了,可惜没有再继续展开来做下去。另外一位是浦江清。我觉得他最好的论文是《花蕊夫人宫词考证》,对历史悬案做了彻底的追究。最近因为看到北京出版社的“大家小书”出了浦江清的《中国古典诗歌讲稿》,讲得很中肯,各个方面都独特而深邃,可惜未尽其才。

陈寅恪先生诗史互证部分的代表作是《元白诗笺证稿》《金明馆丛稿》两编中与唐诗有关的系列论文,《唐代政治史述论稿》中也有好几个部分涉及。他善于在常见文献中读出一般人读不到的问题。《唐代政治史述论稿》里引韩愈名篇《送董邵南序》,看到唐代中后期的文人在中央朝廷之失意,进而到河北去寻求出身,实际上是一个时代的两种不同政权之对立,士人做出了不同选择。

在他的一系列研究中,很多个案研究和传统的文史考据有不同,不同的地方在于谈到的问题、看问题的立场,都非常特别而新警。对问题之探究,传统考据最大的问题就在于,无论是归纳式的还是演绎式的,一个问题从提出到解决,证据举一端或者是转一两次就有结论了。陈寅恪的考证最特别的地方,很多问题之追究是打三四个不同的弯,是反复地推究史料以后得出新的结论。比如关于李德裕之去世和归葬的年月,李德裕的《会昌一品集》的外集中有所谓悼念韦执谊的文章,而且称韦执谊为“仆射”。陈寅恪的考证证明了,韦执谊在顺宗时候最高的官到什么位置,韦执谊称仆射是他儿子官高以后的追赠,他儿子韦绚要能够为他的父亲来追赠仆射的话,必须到咸通年间。这样的考证,他不是停留在一个文献的表面上,而是在问题提出以后,一层一层地剥开,多层地加以推究,得出可信的结论。这样的方法,包括全面地占有材料,读懂诗文本身的内在意思,以及破除传统的定说与一般正史或者常见史料的局限,努力追求事情的真相。陈寅恪对李商隐的一首《无题》(“万里风波一叶舟”)诗,也是通过这样反复地推究得出结论的。

对于元白诗的笺证,以前很多人传为笑话,陈寅恪怎么去探究杨贵妃入宫时是不是处女。好像看起来很无聊,这一个案其实包含了一个最基本的概念——传说和历史真相之间的距离。当然除了陈寅恪,陈垣也做过同样的题目。这个题目实际上是指出唐人笔记以及《杨贵妃外传》所谈的传说,不尽可靠,用唐代最可靠的直接的材料,比方《唐大诏令集》所载诏敇,来追究历史的真相到底如何。这样一种廓清,对于问题的提出是很重要的。

《元白诗笺证稿》里有大量很精彩的部分,比方说元稹和白居易诗歌成就的差别。陈寅恪的说法其实非常简单,白居易的新乐府之所以写得好,是因为一诗一主旨,一首诗只讲一个题目、一个宗旨;而元稹思维缠夹不清,一首诗里,常常讲两三个、三四个不同的主旨,所以白居易的诗更具感染力。

他在讲到元白的私生活层面,探究下去真的有意思。他在读书中,探讨了元稹的文集以及元稹原集的面貌和流传的文集之间的差距,以及元稹的那些艳情诗讲到的事情真相到底如何。这当然是一个老话题,陈寅恪的论述特别关注元集不收而当时风行的艳情诗和风情诗,他认为《才调集》所保留的这一大批诗,本来应该是元稹文集的一部分。他在元稹这些诗里读出,元稹和崔莺莺来往之初,抱着我们现在讲的不健康的心理。他更进一步地在元稹的诗里,就是我们现在看到的最感动人的那一批悼亡诗,读出元稹内心所想和口头表述之间的巨大落差。他指出元稹的第一个妻子韦丛,即韦夏卿的女儿,她的家世以及韦丛本人的素养和能力,他认为韦丛有家室背景,但并没有太多的才华,那些诗叙说贫贱夫妻日常生活之中,反而给人感动的力量。他进一步读出,元稹的诗里边是这样写,但实际的行为中,在韦丛去世不久,就马上纳妾安氏。再婚的夫人叫裴淑,陈寅恪读出裴淑的文学能力和艺术修养比前面一任要好得多。这样解读作品,呈现了大量的新意。

在阐释白居易的新乐府的时候,陈寅恪强调不仅要解读诗里的意思,更要联系史实,把白居易写这些诗到底要讲什么,涉及到什么,内中的隐情给讲出来。比方说,我们读得最多的《卖炭翁》,陈寅恪读出白居易的诗里所包含的实际上是宦官宫市、卖炭翁以及朝廷中的政局变化,以及内官所起的作用。这样的例子非常之多。

我觉得,最近四十年唐代文学的研究,其中包含的问题就在于到底文学研究和历史研究是不是要切割?陈寅恪把文学看作一个特定的历史环境中的文学活动,从中见到从皇帝到官员各种交往的过程中所包含的内容,就是史书会忽略的历史的某一个场景中的特定真相,这是非常重要的。所以,在最近的几十年中,当然不仅仅是陈寅恪先生一个人的影响,还有岑仲勉先生,说明所有存世的唐代文献都有传讹,所有的文学或者相关的材料都是可以作为史料利用的。傅璇琮的研究在法国社会学派的影响下,看各个层次的文人活动,以及在某些片段的可信之中,去重构这些诗人的生平状况。进一步说,全面地考订作品,阐发新史料的价值,以及最近几年比较多的唐人别集之笺证,这些工作有各种不同的学者和学派的思想的影响,也有方法的继承。可以说,陈寅恪先生的方法和治学的影响是最为巨大的。我在前年年底写过一篇文章,认为最近四十年国内的唐代文学研究达到了很高的水平,特别是在八十年代,我甚至用了“唐诗研究的黄金时期”的说法。唐代文史研究中陈寅恪先生、岑仲勉先生等前辈所达到的高峰,使得后继学者必须到了这个层面上才有继续展开研究工作的可能。

(此文系据陈尚君教授在纪念《陈寅恪文集》出版四十周年暨纪念版发布会上的发言整理成稿,并经本人审读润色。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司