- +1

杨焄︱从《诗品释》到《文论讲疏》

作为现代学科意义上的中国文学批评史研究,虽然与传统诗文评前后承续,且彼此之间不无交叉重迭,但在考较范围、评骘标准、体系建构等诸多层面都亟待有所调整乃至突破。其间除了参酌借鉴源自近代西方的学术理念和研究方法,并适时予以转化和吸纳之外,全面系统地搜集整理历代文学批评资料以便采摭研讨,毋庸赘言更是题中应有之义。朱光潜在《中国文学之未开辟的领土》(载1926年《东方杂志》第二十三卷第十一号)中就特别指出:“大部分批评学说,七零八乱的散见群籍。我们第一步工作应该是把诸家批评学说从书牍、札记、诗话及其他著作中摘出——如《论语》中孔子论诗、《荀子·赋篇》、《礼记·乐记》、子夏《诗序》之类——搜集起来成一种批评论文丛著。于是再研究各时代各作者对于文学见解之重要倾向如何,其影响创作如何,成一种中国文学批评史。”郭绍虞在尝试编撰《中国文学批评史》上卷(商务印书馆,1934年)的过程中,对这项工作的艰辛繁难有更为切身的体验:“费了好几年的时间,从事于材料的搜集和整理,而所获仅此。”(见该书《自序》)稍后朱自清在《评郭绍虞〈中国文学批评史〉上卷》(载1934年《清华学报》第九卷第四期)中对其事倍功半的缘由做过分析:“这完全是件新工作,差不多要白手起家,得自己向那浩如烟海的书籍里披沙拣金去。”而在着手撰著《诗言志辨》(开明书店,1947年)时,朱自清对此又有进一步的设想:“现在我们固然愿意有些人去试写中国文学批评史,但更愿意有许多人分头来搜集资料,寻出各个批评的意念如何发生,如何演变——寻出它们的史迹。这个得认真的仔细的考辨,一个字不放松,像汉学家考辨经史子书。”(见该书《序》)这些学者不约而同都意识到基本史料的广泛积累和细致考索,对这门新兴学科的长远发展具有不可或缺的重要意义。

随着学术界逐渐达成普遍的共识,相关文献的排比搜讨也在有条不紊地陆续展开。就其撰述体式而言则极为丰富多样,有些是针对专书的笺注诠评,如范文澜《文心雕龙讲疏》(新懋印书局,1925年)、陈延杰《诗品注》(开明书店,1927年)、靳德峻《人间词话笺证》(文化学社,1928年)等;有些是围绕专题的钩稽考校,如唐圭璋《词话丛编》(1934年铅印本)、郭绍虞《宋诗话辑佚》(哈佛燕京学社,1937年)、任中敏《新曲苑》(中华书局,1940年)等;有些是取资群籍的整合汇编,如唐文治《古人论文大义》(上海工业专门学校,1920年)、胡云翼《历代文评选》(中华书局,1940年)、程会昌《文论要诠》(开明书店,1948年)等。这些工作尽管尚属筚路蓝缕而榛莽初辟,可经过大批学者旁搜远绍、取精用弘的检讨梳理,毫无疑问为后续研究奠定了相当坚实的基础。而在整理研讨的过程中,有些学者并不满足于浅尝辄止,更努力由偏精专攻转向兼综会通,呈现出高远开阔的气象。早年精心结撰过《诗品释》,其后又修订增益为《文论讲疏》的许文雨,就是其中极富代表性的一位。

許文雨《文論講疏》

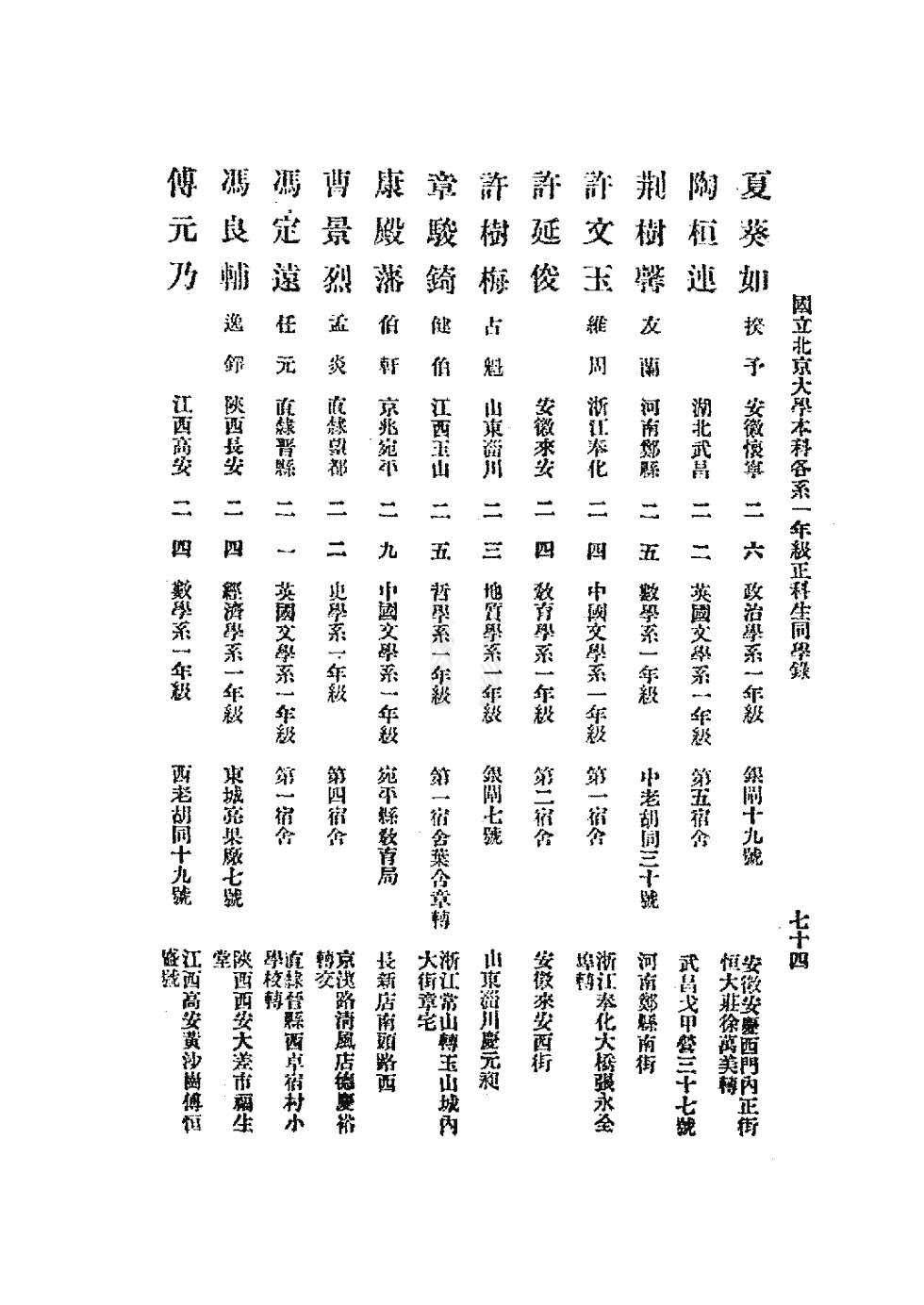

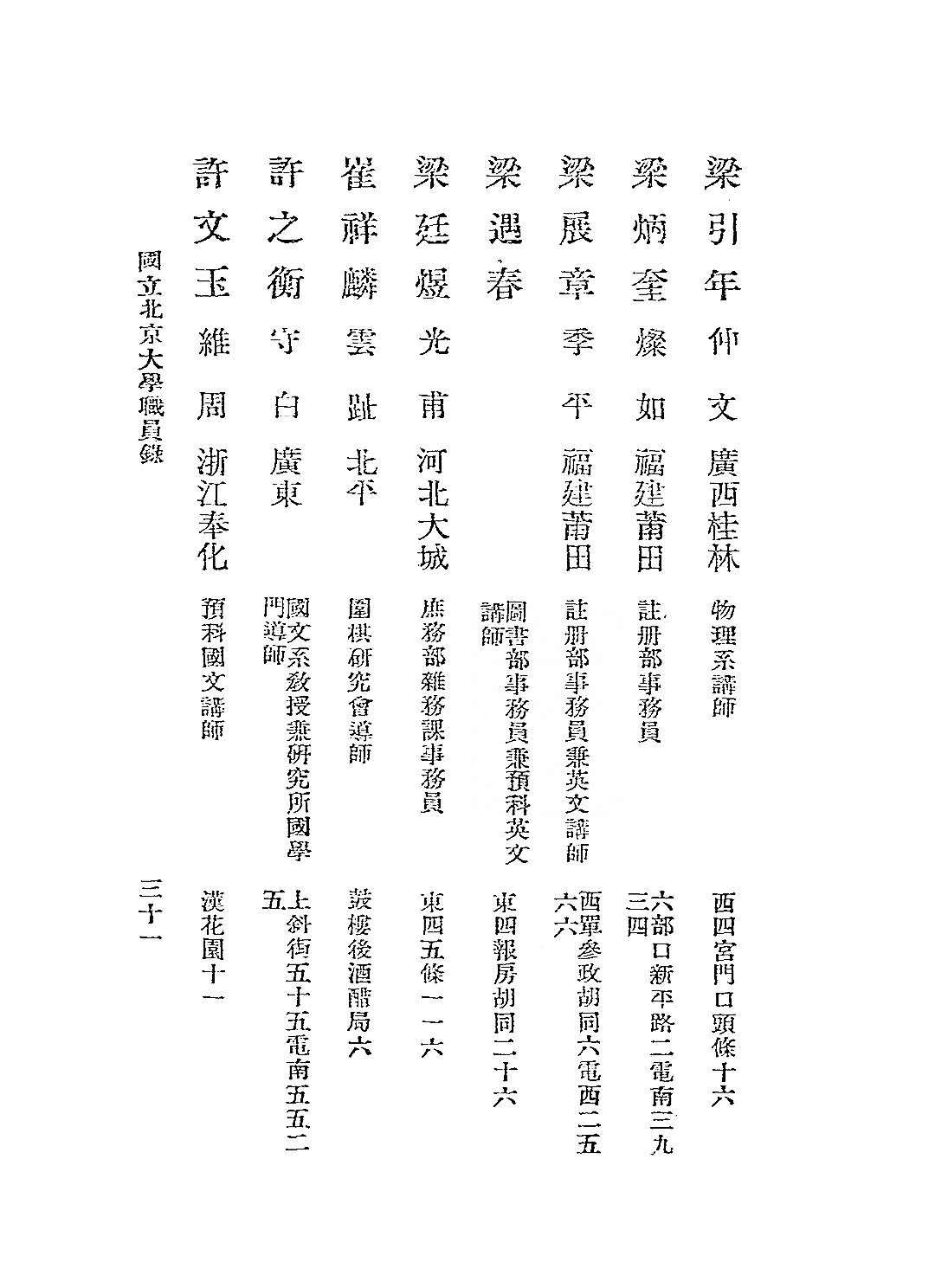

许文雨,又作许文玉,原名许孝轩,字维周,浙江奉化人。早年追随南社诗人洪允祥学诗,1925年入北京大学中国文学系求学,受业于黄节、刘毓盘、刘半农等知名学者。毕业后留校,担任预科国文讲师。在此期间,受同事郑奠的启发勉励,他尝试编撰《诗品释》(北京大学出版部,1929年)作为授课讲义。在此之前,黄侃已经率先在北大开设过有关锺嵘《诗品》的专题课程,并为此撰著《诗品笺》(载1919年《尚志》第二卷第九期,整理本已收入拙编《钟嵘诗品讲义四种》,上海古籍出版社,2018年),以便课徒授业。许文雨此举显然延续着这一学术传统。尽管早在1919年黄侃便因为人事纠纷离开北大,许文雨并未能亲承音旨,但在编制讲义时仍然屡屡引述过不少他的独到见解。如《诗品·中品》“魏侍中应璩”条中有一段评论“至于济济今日所华靡可讽味焉”,由于应氏诗作存世无多,难以取资比勘,以致此前陈延杰的《诗品注》(开明书店,1927年)就将这段评语误断作“至于济济,今日所华,靡可讽味焉”。许释则称:“闻黄季刚先生有云:‘应之“济济今日所”是其诗佚句,刻有讹字。’今案:黄之意是,而说稍非。‘济济今日所’,恐系应诗首句,亦如嵇康《答二郭》开句‘天下悠悠者’之比。黄氏岂疑‘所’字有讹?查汉京固用之甚多,不容再疑。如《散乐徘歌辞》‘呼徘噏所’、《郑白渠歌》‘田于何所’,用法与应此句正同。”既参考黄侃的意见重新予以句读,又搜集汉魏诗歌中的相似用例来否定其“讹字”之说。另如《诗品·下品》“齐鲍令晖、齐韩兰英诗”条称鲍氏“拟古尤胜,唯百愿淫矣”,其中“百愿”一语颇为费解,历来论者均不详所指。许释则称:“闻黄季刚先生有云:‘鲍之“百愿”系一诗题,其诗大意近淫,故云淫矣。’谨案:‘百愿’如系诗题,则承上句言之,定是拟古之作,亦犹宋颜竣《淫思古意》之比耳。”依据黄侃的推断又再作发挥,虽未成定谳而足备一说。许文雨所称引的这些内容,均未见于黄侃正式发表过的著述,想必是他在北大求学、授课期间因势乘便,多方访求得来,虽吉光片羽而弥足珍视。而他在表彰前贤时也能自出裁断,多有献替补苴,足见其对中古诗学文献的详悉精熟。

1925年《国立北京大学同学录》

1930年《国立北京大学职员录》

陈延杰《诗品注》

《诗品释》后另有附录两篇,也颇值得注意。附录一为《古诗书目提要——藏书自记》(原载1929年《国立中山大学语言历史学研究所周刊》第九卷第一〇六期),针对丁福保在编纂《全汉三国晋南北朝诗》(医学书局,1916年)时所自称的“余书室中,汉魏六朝人诗略备矣”(见该书《绪言》),许文雨逐一覆核其开具的书目清单,认为“别集之类,大略称是;总集则殊多失收,不足以副其言”,于是将自己“所藏为丁氏所未及者,录诸下方,并为提要以记之”,共计著录二十二种汉魏六朝诗歌总集。其中如许学夷《诗源辩体》、王夫之《古诗评选》、陈祚明《采菽堂古诗选》等,都是他在撰著《诗品释》时极为倚重的资料渊薮,所以不妨将此视作他在研治《诗品》时的主要参考文献。附录二为《评陈延杰〈诗品注〉》(原载1927年《中外评论》第十一期),共分十类,详细举证,批评先前出版的陈延杰《诗品注》中存在大量舛误疏漏,强调“其原文之彰明较著者,固不能熟视无睹;又遗著尽可考证者,亦不应不求甚解”,更进而批评陈氏欲继踵效法裴松之《三国志注》、刘孝标《世说新语注》,“其亦不思之甚”,实昧于古人著述之体例。这两篇附录与正文相得益彰,可知许文雨在研究时既注重积累蒐讨大量基本文献,又密切关注学界最新研究动向,由此遂能厚积薄发而取长补短。

许文玉《诗品释》

《诗品释》甫一问世,便得到不少赞誉推许。有书评称其“后来居上”,“其所疏释,时能曲喻旁通”(齐《〈诗品释〉》,载1930年8月4日《大公报》);更有论者将其与陈延杰《诗品注》、古直《锺记室诗品笺》等同类著作较短絜长,认为“采选前人评语,参以个人意见,阐发《诗品》旨义,吻合锺氏之处,较诸古、陈两氏,实为独多”(鸣盛《〈诗品释〉》,载1929年《国立北平图书馆月刊》第三卷第五号)。一鸣惊人的许文雨并未就此故步自封,依然埋首专注于此。为回应陈延杰的《评〈诗品注〉后语》(载1930年《中外评论》第十六期),他先是撰写了《阅〈评《诗品注》后语〉后答陈延杰君》(载1930年《中外评论》第二十七期),逐条批驳陈氏的“种种猜想武断”。此后他又一鼓作气发表了《〈诗品〉例略》《评古直〈锺记室诗品笺〉》《〈诗品平议〉后语》(以上三篇均载国立暨南大学出版委员会编《文史丛刊》1933年第一期),对《诗品》的撰著体例以及今人的研究得失都有细致翔实的考索论列,足征其真积力久而术有专攻。

在随后数年中,许文雨教学相长,精益求精,对《诗品释》做了大量修订增补,仅就文本校勘一项而言,就新增明钞本和清人郑文焯校本作为参校本,使全稿面貌焕然一新。同时他又在此基础上增加篇幅,扩充内容,最终撰成《文论讲疏》(正中书局,1937年)。全书选录了王充《论衡·艺增》、曹丕《典论·论文》、陆机《文赋》、李充《翰林论》、挚虞《文章流别论》、萧统《文选序》、刘勰《文心雕龙》(《体性》《丽辞》两篇)、钟嵘《诗品》、白居易《与元微之论作文大旨书》(即《与元九书》节选)、姚鼐《古文辞类篹序》、刘师培《南北文学不同论》、王国维《人间词话》和王国维《宋元戏曲考·元剧之文章》等,合计十三种文学批评专论或专著,选材范围自汉魏六朝起直至近代。卷首另冠有长篇《导言》,藉以统摄全书,共分魏晋南北朝、唐宋、明清三期,撮要概述了历代文学批评的源流嬗变,与正文各篇所作笺注诠解相辅相成。

许文雨《人间词话讲疏》

许文雨的中国文学批评史研究肇始于《诗品》,所以在确定《文论讲疏》的选目时,其衡量标准也主要依据锺嵘所标举的“自然英旨”。正如他在该书《例略》中开宗明义所说的那样,“本编收载中国历代各体文论,颇以表彰自然英旨之作为主,藉觇纯粹文学之真诣”;《导言》部分也卒章显志,坦言“总揽各期,独表自然英旨,则著以梁刘勰、锺嵘,唐司空图,宋严羽,明唐顺之,清末陈廷焯、王国维为遥承不绝之说”。可知其研究兴趣尽管已经从针对专书的笺注诠评,逐渐拓展转向取资群籍的整合汇编,却仍以《诗品》的衡断标准作为立论根柢来贯穿始终。不过仔细覆按各篇选文,如白居易在《与元微之论作文大旨书》中倡言“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,姚鼐在《古文辞类篹序》中缕述“所以为文者八,曰:神、理、气、味、格、律、声、色”,其阐说主旨显然都并不拘囿于此。而许文雨在笺注诠解之际,有时会沿波讨源,见微知著,如在《论衡·艺增》部分虽然批评王充“殆未喻夸饰有助于美文之义”,可随即就指出“历数吾国文家,辟专篇,集例证,以论文中增饰之事者,实自充始”,历代论者如刘勰、刘知幾、汪中、刘师培、孙德谦等,“虽见地有异,而并为其嗣响无疑”;有时能借题发挥,触类旁通,如在《文心雕龙·丽辞》部分肯定“彦和此篇,题虽宗骈,而亦兼斥骈文之弊,终主之以骈散兼用之说”,然后旁征博引,胪列明清以来“各家主骈、主散及主骈散兼用之说”,“盖广彦和之意而畅述之”;有时则前后勾连,彼此印证,如在《宋元戏曲考·元剧之文章》部分认为王国维对元杂剧的评鉴,“实远宗刘彦和‘状溢目前为秀’之论”,“亦有取于锺仲伟‘胜语多非补假’之说”。因而综观全书选篇及所作笺解,大体仍能呈现历代文学观念的递嬗衍变以及各类文体批评的因缘脉络,足以引导初学者略窥中国文学批评的基本面貌。

许文雨在《评古直〈钟记室诗品笺〉》(收入《文论讲疏》)中曾直言不讳地批评对方虽然竭力仿效唐人李善《文选注》的成规,可在研究视角和考察方法上仍然多存痼弊,“盖凡一切批评书之注释,自以妙解情理、心识文体为尚。宜坚援批评之准绳,而细考作品之优劣,此其事之不能踵李《注》而为者至为明灼。况《诗品》要旨,端在讨论艺术之变迁,与夫审美之得失,安有舍此不图,而第征引典籍,斤斤于文字训诂间,以为已尽厥职乎?”尽管目的在于指摘古直研究中的疏漏缺陷,但从中也不难推知《文论讲疏》的重心所在。许文雨所作的笺释评析,并不拘泥于征引故实和训解文辞,而更注重玩索文术以阐发义理。最能呈现许、古两人研究旨趣歧异的,莫过于围绕“陶诗品第”的争论。古直在《陶靖节诗笺》(上海聚珍仿宋印书局,1926年)和《锺记室诗品笺》(上海聚珍仿宋印书局,1928年)中,一再根据《太平御览》中所开列的《诗品》上品诗人名单,断言今本《诗品》已遭后世篡改,现居中品的陶渊明“本在上品”,在当时得到不少学者的随声附和。与他交谊深厚的方孝岳在《中国文学批评》(世界书局,1934年)中就大肆宣扬其说,称“《太平御览》五百八十六引锺嵘《诗评》(《隋书·经籍志》亦作诗评),原将陶潜放在上品。安知我们现在的传本,不是后人的窜乱呢?”(见该书卷中第十八章《单刀直入开唐宋以后论诗的风气的〈诗品〉》)虽然也有一些学者尝试从版本校勘或时代风尚等角度提出质疑或径予辩驳,但都未具备充分确凿的证据令人心悦诚服。许文雨则率先转从《诗品》的撰述体例着眼,强调锺嵘既然判定陶诗源出于位列中品的应璩,“同派必表源流,即非同卷,亦绝无源下流上之例。此应璩、陶潜以简朴同其体系者,虽曰青出,终当共厕一卷也”,“本品所次,历受人议,实则记室绝无源下流上之例,故应、陶终同卷也”,认为古氏所言有悖于锺嵘在推源溯流时所遵循的体例,陶渊明位居中品并无疑义可供翻案。嗣后钱锺书在《谈艺录》(开明书店,1948年)中就充分发挥这一见解,指出锺嵘在考较诗人源流时虽多有附会牵合,“然自具义法,条贯不紊”,“使如笺者所说,渊明原列上品,则渊明诗源出于应璩,璩在中品,璩诗源出于魏文,魏文亦只中品”,“恐记室未必肯自坏其例耳”(见该书“《诗品》之品第陶诗”条),最终论定古直的大胆推断不足为训。而傅庚生在《中国文学欣赏举隅》(开明书店,1943年)中也大段征引过《评古直〈锺记室诗品笺〉》中的那段议论,对其主张多有共鸣并深表叹服,“愚以为品鉴艺文之士,当依此为圭臬矣,不徒治《诗品》然也”(见该书《书旨与序目》)。足见许文雨在探寻文论义理时所做的努力,很大程度上已经突破了传统注疏之学的局限,具有转换研究范式、确立学术典范的意味。

在抉剔阐发古人批评意旨的过程中,许文雨还会不时参酌西方文学观念予以比照印证。如《导言》部分总结清人叶燮的诗学宗旨,在于“发挥幽渺其理,想象其事,惝恍其情,而总持以气,随其自然所至以为法”,进而指出“其以理、事二者与情同律乎诗,颇合于西人所举文学原理以思想、情感、想象之为骈科”;在笺注陆机《文赋》中“收视反听,耽思傍训。精骛八极,心游万仞”数语时,则根据英国批评家温切斯特(C.T. Winchester)所著《文学评论之原理》(景昌极、钱堃新译述,梅光迪校订,商务印书馆,1923年),转述了另一位英国艺术评论家鲁士铿(John Ruskin)围绕想象活动的一段描述,认为其中所述“冥索平生之见闻,踯躅胸臆间,迷闷恍惚,若无所届”云云,“均可视为陆赋‘精骛’、‘心游’之确诂”;在剖析王国维《人间词话》所述“造境”一语的意蕴时,又再次引录温切斯特《文学评论之原理》所说的“创造之想象者,本经验中之分子,为自然之选择而组合之,使成新构之谓也”,以资参照比较。这些融通古今中西的尝试既便于启发读者参悟领会,也同样呈现出与传统研究方式迥然异趣的特点。

对近人研究中的新材料和新成果,许文雨也博观约取,时常摘引以供读者借鉴。姑略举其较著者,如王充《论衡·艺增》部分参考孙人和《论衡举正》,曹丕《典论·论文》部分征引郭绍虞《中国文学批评史》,陆机《文赋》部分酌取郑奠《文赋义证》,挚虞《文章流别论》部分引录刘师培《搜集文章志材料方法》,萧统《文选序》部分参酌高步瀛《文选李注义疏》,刘勰《文心雕龙》部分引证范文澜《文心雕龙注》,钟嵘《诗品》部分考校黄侃《文心雕龙札记》,姚鼐《古文辞类篹序》部分比勘王葆心《古文辞通义》,王国维《人间词话》部分检核靳德峻《人间词话笺证》,王国维《宋元戏曲考·元剧之文章》部分参照青木正儿《中国近代戏曲史》(据郑震节译本)等,诸如此类,不胜枚举。其中如郑奠的《文赋义证》还是未刊稿本,想来是凭借同事之谊才得以借观抄撮。而在征引备考之际,他还时常重予覆核考订,并未亦步亦趋地承袭前人成说。如《人间词话》部分就明确交待,“上卷曩曾单行,有靳德峻注本,于本篇所引诗词,均录其全首,颇便读者。本书不更标靳曰出某原作云者,以其引文颇有讹误,故不敢惮烦,重检原书迻录之”。靳德峻的《人间词话笺证》(文化学社,1928年)虽然将书中所涉及的作品“均录其全首以便参阅”(见该书《凡例》),但对所据版本毫无交待,似乎也不甚讲究。许文雨采摭取资的文献则都尽可能改换成王国维亲手辑校的《唐五代二十一家词辑》,或是诸如朱孝臧《彊村丛书》这样校勘详备精审的词籍,在征引时都有具体说明。故读者手此一编,还能按图索骥,举一反三,做更深入的探究。

由于选材丰富、注释详备、阐发精当,《文论讲疏》颇受学界同仁的称赏推重。柳诒徵在序言里表彰许文雨“咀味乎句读,沈潜乎谊诂,大之瞩而不遗其细,本之探而不忽其末,何其耆好之独异于等夷也”,盛赞他能由章句诂训入手,沉潜往复而从容含玩,细大不捐而本末兼顾,遂能超迈浮泛蹈空的侪辈俗流。胡伦清的序言则提醒读者注意,“名曰‘讲疏’,盖此为教授生徒而作,故诠释详尽,俾易领悟。其中《诗品》与《人间词话》,元元本本,注尤精审,并世同作,殆罕其匹也”,撰著此书原为应对课堂讲授之需,故尤能设身处地,体贴入微,务求翔实明了,力避含混敷衍。许文雨凭借其卓异的敏悟锐识,确实令古人议论中诸多蕴藉未发的精义要旨得以厘然毕陈。

《文论讲疏》正式出版后,不时得到学界的征引和研讨。除了屡有重印,以满足读者的迫切需求外,其中《人间词话》部分还被单独抽出,以《人间词话讲疏》的名义另行付梓(正中书局,1937年);甚至相隔数十年,《诗品》和《人间词话》这两部分还被合订为一册,以《钟嵘诗品讲疏 人间词话讲疏》的名义影印行世(成都古籍书店,1983年)。王叔岷《锺嵘诗品笺证稿》(中研院中国文哲研究所,1993年)在回顾今人《诗品》研究著述时称,“就疏释言,以许文雨《锺嵘诗品讲疏》最详”(见该书《小序》);彭玉平《王国维词学与学缘研究》(中华书局,2015年)则大力表彰许氏的疏解,“比单纯的个案研究,更显出一种深邃的理论眼光”(见该书第三编第六章《许文雨〈人间词话讲疏〉论》),可见时至今日,《文论讲疏》仍有不容轻忽的重要价值。

相较其著作的广泛流播盛行,许文雨的个人生活则屡遭颠沛困厄。在撰著《文论讲疏》时,他已经离开北大,“七八年来,旅食无恒”(《文论讲疏·例略》),先后在暨南大学、浙江省立杭州高级中学任教。抗战爆发前后,他退居乡里,长期担任奉化县立中正图书馆馆长一职。尽管时局动荡不定,他依然潜心治学,毫无懈怠。抗战胜利后,他在与陈中凡通信时曾纵论并世学人,批评孙楷第“读书太少”,指斥钱穆“以偏概全”,称自己“读书山上,□(几?)逾十年,涵咏旧说,较量新诣,雅不欲类时贤之气矜一得也”,还提到业已陆续撰成《楚辞集解》、《汉魏六朝诗集解》、《唐诗集解》等多部著作,“此外收辑注资,自周秦诸子,下逮甲骨文字之新说,兼综广粹,神竭一编”(转引自姚柯夫编著《陈中凡年谱》一九四七年条,书目文献出版社,1989年。原施标点略有改动。又,谱文中孙楷第之名原以“孙○○”代之,考信中提到孙氏撰有《九歌考》,当指孙楷第《九歌为汉歌辞考》一文,载1946年12月4日《大公报·文史周刊》第八期。而许氏则撰有《读孙楷第〈九歌为汉歌辞考〉》与之商榷,载1947年9月5日《大公报·文史周刊》第三十七期,与信中所述恰可印证),大有目无余子、踌躇满志的气魄。信中还言及“拟俟天凉出游”,并相约“谭诗讲艺,散吐微襟”。可惜不久之后时移势易,令他始料未及而颇有些进退失据。

由于文献有阙,现在只能借助许文雨的多年好友夏承焘在《天风阁学词日记》(收入《夏承焘集》,浙江古籍出版社、浙江教育出版社,1997年)中的零星记录,来大致勾勒出他此后逐渐陷入绝境的过程。根据夏承焘的记录,1950年2月15日,“晨许文雨来,谓新自奉化到此,家中缴去农业税万余斤后无以为生,须外出谋事,予邀请其来予家过年”。此前一年,奉化县立中正图书馆已经被军管会接管,随即改为奉化县图书馆(参见邓大鹏主编《宁波图书馆志》,宁波出版社,1997年)。许文雨恐怕早就赋闲在家,重负之下,不得不另谋生计。至2月24日,夏氏又提到“文雨以不得职事,甚皇皇。予劝其应东北政府教育文化人员之试,惟闻东北近欠薪数月,生计亦困难”。许氏对此确实顾虑重重,最终并未成行。随后因为夏承焘的举荐,许文雨在之江大学任教过一段时间。夏氏在1952年1月7日的日记中还曾提到,“接许文雨函,属问之江下期讲课”,显然是准备续约授课。孰料不久后突生变故,夏氏在2月18日的日记中说,“午后许文雨来,云明日首途往福建师范学院任教,贷与路费二十万”。之江大学是知名的基督教大学,此时当然已难以为继,正等着被解散拆分,许文雨也不得不另做打算。而仓促间他竟然尚需筹措路费,境况之窘迫拮据不言而喻。数年后经历高等院校大调整,许文雨又转至山东大学任教。夏氏在1955年3月25日说,“得许文雨山东大学复,寄来论李白一文”;同年10月29日又记,“发许文雨山东大学函,托买青岛大学所印全唐诗文作者引得全编”,可见短短数年间虽南北迁转而栖遑未定,许文雨与夏承焘仍时有书信往还,商讨学问,依然保持着书生本色。

对夏承焘日记中的一些细节略作推究玩味,也让人颇多感喟。如1950年2月17日,夏氏提到“午后过许文雨谈奉化为人,谓见其以朱笔点读王阳明、曾国藩全集,皆数十本,从头至尾阅两三年方毕”。在奉化县立中正图书馆任职期间,许文雨大概因职务关系或桑梓情谊而与蒋介石略有过从,但时过境迁再和朋友谈论起昔日见闻,毫无疑问是有些触犯忌讳的,更何况此刻自己还处在前途未卜的待业状态。另如1951年12月30日,夏氏称“晨许文雨与伦清来。文雨谓沈尹默斥胡适文,多不中情理”。遭其诟病的当是12月2日在上海召开的“胡适思想批判座谈会”上,沈尹默所作的发言《胡适这个人》,对胡适在北大的经历多有攻击。待人一贯温柔敦厚的胡适获悉后曾勃然大怒,痛斥“沈尹默的一篇则是全篇扯谎!这人是一个小人,但这样下流的扯谎倒罕见的!”(曹伯言整理《胡适日记全编》1952年1月5日条,安徽教育出版社,2001年)。在举国上下正掀起批判胡适的高潮之际,许文雨竟然又不识时务地站在胡适那一边。

其实稍稍翻看一下许文雨后来发表的若干论文,如《诗人白居易的伟大成就》(载《山东大学学报》1954年第4期)、《晚唐诗的主流》(载《文史哲》1954年第9期)、《从历史的真实和艺术的真实的区别来看过去研究〈红楼梦〉路线的错误》(载《文史哲》1955年第1期)、《诗人李白的伟大成就》(载《文史哲》1955年第3期)等等,已经颇有几分捐弃故技、迎合世风的意味。然而在易代之初,他显然仍积习未改,时常流露出不合时宜的书生意气。此后尽管难免与世浮沉,但往昔的张扬率性若尚未消磨殆尽,或许偶尔也免不了故态复萌。而未能谨言慎行以明哲保身的固执迂阔,终究还是给他带来了无妄之灾。夏承焘在1956年11月16日的日记中提到,“晨许文雨来,新自奉化出狱,仍返山东大学,肃反时以嫌疑被逮,三四日前案始得白,以判决书见示”。尽管他侥幸逃过这一劫,但不难想见,有过这番经历之后,必定后患无穷。可惜夏承焘日记至此之后再也没有提到他的下落,两人恐怕就此失去联络。

许文雨《从历史的真实和艺术的真实的区别来看过去研究〈红楼梦〉路线的错误》

现在仅知许文雨并没有如愿返回山东大学,而是几经辗转去了郑州师范学院,该校后又并入郑州大学。数年前我因为准备整理校订《文论讲疏》,曾委托同门赵俊玲教授至郑州大学档案馆查访许文雨的情况,结果却一无所获。幸承郑州大学中文系俞绍初教授赐告,谓许文雨在1957年反“右”运动开始后不久即去世。至于是否与其所背负的“历史问题”有关,已经不得而知了。今人论及许文雨,均不详其生卒年月。顷检1925年《国立北京大学同学录》,在“本科各系一年级正科生”中列有“许文玉”的姓名,并记录当时年届二十四岁,据此可以推知其生年应在1902年,最后辞世时尚不及耳顺。生平著述虽多,然而正式付梓行世的除《诗品释》和《文论讲疏》外,似仅有《唐诗综论》(北京大学出版部,1929年)、《唐诗集解》(正中书局,1949年)等寥寥数种,令人叹惋莫名。

(许文雨《文论讲疏》整理校订本即将由上海古籍出版社出版)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司