- +1

“艺院之目的不在养成艺匠”——关于国立艺专早期美术史教学

新人文教育的核心是美育,延续的是五四时期蔡元培先生的未竟之业,所期待的美育,是以高品质的艺术创作和研究为根坻,以视觉的方式重新“书写”传统,塑造未来。正如1927年蔡元培在起草《创办国立艺术大学之提案》所强调的:“美育为近代教育之骨干”。以今日之眼光来看,美育、艺术教育是新式人文教育的历史起点,在科学教育、职业技术教育之外担负着陶冶民族性灵,重塑民族精神品格的特殊历史重任。

也正如当时的先贤所言:“艺院之目的不在养成艺匠,而在养成精通古今中外之艺术学理兼擅长于创作的艺术家,欲达到此目的,则势必学理与技术并重。”

在中国现代早期的美术教育中,美育、美学、美术这些词显然有着特殊的含义,这些词语不是文字,不是抽象的概念,而是其背后的人群和事业。

国立艺术院旧址校门

蔡元培

1928年初,国立艺术院创立于杭州。

蔡元培选择杭州,是希望此地能“引起学者清醇之兴趣,高尚之精神”。

以艺术创作践行美育理想,以艺术研究唤醒高尚雅洁的民族情操,这是国立艺术院最鲜明的学术性格:知与行、理论与实践、学术与事功,自始即为一个完密的整体。

创立之初,国立艺术院设有国画系、西画系、雕塑系、图案系、预科和研究部,同时开设有中国美术史、西洋美术史、美学等理论课程及色彩学、解剖、透视等创作理论课程,锐意强化艺术史、艺术理论教学与研究。

美术史课程进入大学,在西方至少可以从1844年瓦根[G. F. Waagen]应柏林大学之聘成为美术史教授算起。从学脉上看,西方的艺术史研究脱胎于古物学、一般历史学及文化史研究。19世纪之后,艺术鉴定与批评、形式分析、图像学、心理学、精神分析、结构主义、社会学、新艺术史等方法纷见迭出,极大地促进了这一学科的发展。而中国的传统“美术史”研究一直是文人书斋中的雅事、余事,长久隐藏在各类诗词文赋、书画题跋、金石著录、札记日课、图画歌诀语录……之中,其研究对象以卷轴书画、金石古物为大宗,个中充满了悠长的艺术兴味,罕有图像证史的苦涩与凝重。

近代以来,学科化的美术史教学开始在中国出现,它发端于早期师范学堂,勃兴于各类专业美术院校,宗旨是培养精通艺术学理兼擅创作的艺术家,并服务于社会教化。

国立艺术院设美学、美术史、美术理论课程,这一点直接得益于教务长林文铮教授。他说:

外国的美术学校向来偏重于技术,因为关于艺术理论之科目皆在文科大学里面研究,我国各大学之组织不完备,关于艺术理论之讲座以及美学、美术史等可以说是绝无仅有。为补救及便利起见,美学美术史等讲座应当设在艺院里,向来模仿的精神是起源于皮毛的了解,而昧作品时代精神!艺院之目的不在养成艺匠,而在养成精通古今中外之艺术学理兼擅长于创作的艺术家,欲达到此目的,则势必学理与技术并重。

林文铮

以国立艺术院绘画系为例,林文铮所拟定的课程即包括:素描、水彩、油画、中国画、速写、中国美术史、西洋美术史、美学、解剖、透视、几何画、色彩学、国文、法文、日文、党义、博物、音乐、体育、军训等20门。此时及日后的国立艺术院(国立艺专)云集了众多兼善艺术理论与实践的人才,校长林风眠、教务长兼西洋美术史教授林文铮,美术史论讲师兼出版课主任李朴园、雕刻教授李金发,中国美术史及解剖和透视课讲师姜丹书,国画主任教授潘天寿,文艺导师钟敬文,国文教师张天翼、孙福熙、郁达夫,校长滕固,校长陈之佛,教授兼校长秘书傅抱石,图案系西画讲师王子云,图案系助教雷圭元,教务长傅雷、丰子恺,美术史教授兼教务主任谢海燕、西画系(组)主任常书鸿、秦宣夫,西画系教授倪贻德,中国画科主任吴茀之,国文教授常任侠,美术史及美学教授郑午昌、徐梵澄、宗白华、李长之、李宝泉、岑家梧、邓白、史岩、蔡仪,专任讲师文金扬……等名师亲自授课,并在美学、艺术史、艺术理论、美术考古等领域卓有建树,同时也吸引并培养了一大批出色的研究人才,艾青、沈福文、段文杰、王朝闻、李浴、李霖灿、阮璞、刘敦愿、田自秉……等日后诸多美学、美术史研究名家亦曾先后在国立艺专求学。

草创之初的国立艺术院,艺术与学术,彼此感发,中学与西学,相互激荡,蔡元培倡导的“清醇之兴趣,高尚之精神”为国立艺术院师生所向往,并在学校日后的长期发展中凝结成不变的学术灵魂。

国立艺术院的口号是“介绍西洋艺术,整理中国艺术,调和中西艺术,创造时代艺术”,这是学院艺术家的努力方向,同时也为学院的艺术理论、艺术史研究奠定了基调,此后90年中,学院教师群体在美学、美术理论、美术史、各美术流派和技法研究等领域逐渐形成了独立的传统与特色。

(一)

“五四”运动之后的中国现代知识分子,对个性与精神自由的追求要比晚清学人更为激烈,西学、现代文化、西方的现代主义为他们提供了与传统学者截然不同文化经验,经历过留学或现代教育的知识分子,在其精神传统、自我表达和艺术表现上更具鲜明的时代意识和自我意识,我们所说的现代艺术传统就建立在这一基础之上。

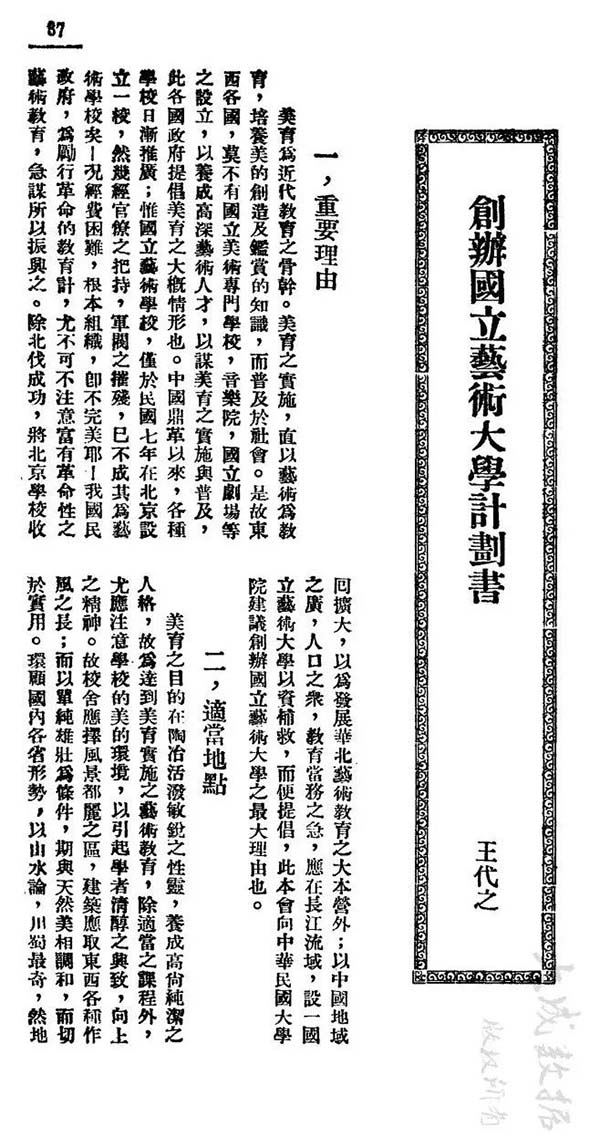

1927年,蔡元培在起草《创办国立艺术大学之提案》时曾强调:“美育为近代教育之骨干”。以今日之眼光来看,美育、艺术教育是新式人文教育的历史起点,在科学教育、职业技术教育之外担负着陶冶民族性灵,重塑民族精神品格的特殊历史重任。

国立艺术院第一任总务长王代之 《创办国立艺术大学计划书》 原载《贡献》1927年1月15日第1卷第5期

在蔡元培的教育思想中,美育的观念一以贯之,始终不稍变。在大学院主管全国学术教育的两年间,除去设置各学区,蔡元培还设立了中央研究院、劳动大学、音乐院与艺术院。自1928年起,蔡元培出任中央研究院第一任院长直至1940年去世。而他所筹办的国立艺术院也在1928年后不断发展,为中国现代美术教育事业做出了重要贡献。

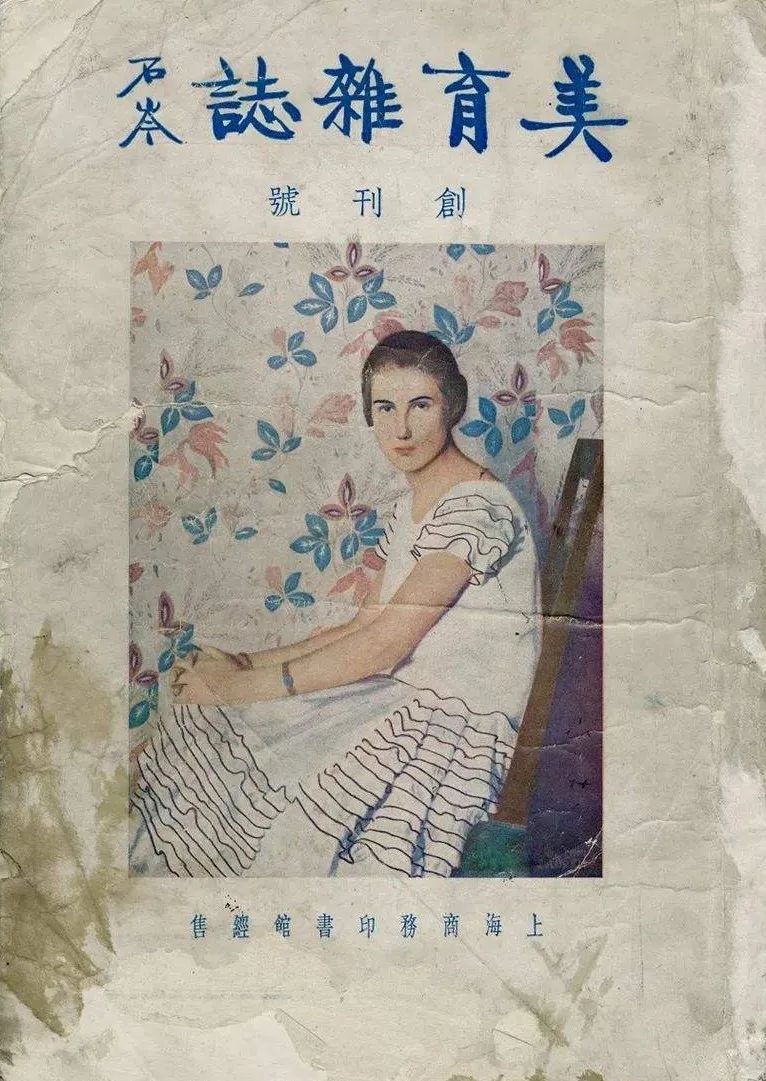

民国时期,除了国立艺术院,各类私立美术学校亦纷纷兴起,其教育宗旨也从发展工商实业转变为陶冶民族情操,改变了早期师范学堂图画手工科的实用技能教育模式,这一切同样与蔡元培的美育思想密切相关。在蔡元培的感召下,中国第一个美育社团中华美育会开始出现,并推出了《美育》杂志(月刊)。不过,这份刊物在出版第7期后即于1922年4月停刊。1928年初,由国立艺术院雕刻教授李金发主编的《美育杂志》问世,这份刊物接续了中华美育会《美育》杂志的理想,于1928年1月、1928年12月、1929年10月和1937年1月出版过4期,由李金发和商务印书馆王云五签约出版。

李金发

李金发主编《美育杂志·创刊号》书影

李金发是林风眠同乡,1924年4月与林风眠一同进入第戎国立高等艺术学院,1928年3月受聘为国立艺术院教授。李金发的美育实践直接得益于蔡元培先生的奖掖,就在1926年,蔡元培曾在上海为李金发的《意大利及其艺术概要》和《雕刻家米西盎则罗》两书题写过书名,其后李金发开始筹办《美育杂志》,积极介绍和传播西方美术思潮、美术作品。

谈国立艺专的美学研究,当以李金发为第一人,其特殊之处就在于他不仅是一位美学研究者,更是一位实践者——一位雕刻家和象征主义诗人。

在法国留学期间,除了学习雕刻,李金发对法国象征派诗歌更是情有独钟。在巴黎,“因多看人道主义及左倾的读物,渐渐感到人类社会罪恶太多,不免有愤世嫉俗的气味,渐渐的喜欢颓废派的作品,鲍德莱的《罪恶之花》,以及Verlaine(魏尔仑)的诗集,看得手不释卷,于是逐渐醉心象征派的作风。”

这里,我们不妨读一段他在法国所作《里昂车中》的诗句:

……

朦胧的世界之影,

在不可勾留的片刻朦胧的世界之影,

在不可勾留的片刻中,

远离了我们,

毫不思索

……

李金发说,“我的诗是个人灵感的记录表,是个人陶醉后引吭的高歌,我不能希望人人能了解。我作小说虽然比较少,但我有我的态度,我认为任何人生悲欢离合,极为人所忽略的人生断片,皆为小说之好材料,皆可暗示人生。为什么中国的批评家,一定口口声声说要有‘时代意识‘、’暗示光明‘、‘革命人生‘等等空洞名词呢?”值得注意的是,他对诗的态度也正是他对现代艺术的态度,“诗人能歌人、咏人,但所言不一定是真理,也许是偏执与歪曲。我平日作诗不曾存在寻求或表现真理的观念,只当它是一种抒情的推敲”作为一位重要的现代艺术评论家,李金发更看重的是艺术作品之美的力量,而非其题材或社会功能,艺术更多的是个人情感的寄托。

仔细阅读李金发的诗歌和艺术评论,我们会感到其美学思想中隐含了“审美的现代性”这一特殊问题。在欧洲,对经历过一战的现代知识分子,特别是那些敏感的艺术家、思想家而言,现代早期的乐观主义情绪早已不复存在。“审美的现代性”之所以重要,是因为它接续了浪漫主义的传统,在科学主义、物质主义之外重温了人性的温情与况味,彰显了人的价值和意义。抛开题材不论,在充满反思与批判精神的现代艺术家那里,至少人性和人类的感性经验得到了高度尊重,艺术家们营造了一个新的世界共同体,其特点恰好与科学与理性所构建的世界相反。在这一共同体中,人与人可以彼此感通而又彼此各不相同,允许甚至夸大独立个体的存在。在中国,对科学和“公理”的反思体现为当年的“科学与玄学”之争,关于艺术与美的讨论也因此而具有了探索人性、信仰等终极关怀问题的意味,其性质与上世纪八十年代的“美学大讨论”颇为接近。新文化运动时期,李金发的美学思想处在东西方现代文化的临界点,其个人美学观点、艺术观点尤其值得我们关注。

需要强调的是,在具体艺术创作中,李金发强调艺术家要表现个体“感觉”、“个体情感”,艺术家要表现的不是事物的本身,而是其“感觉”——这些见解,我们也同样可以在传统艺术的坚定捍卫者潘天寿那里加以领略。此外,李金发的思想中也隐含了传统文化的“慎独”观念,及人格的自我修养意识,这其实更契合蔡元培的“美育”思想。

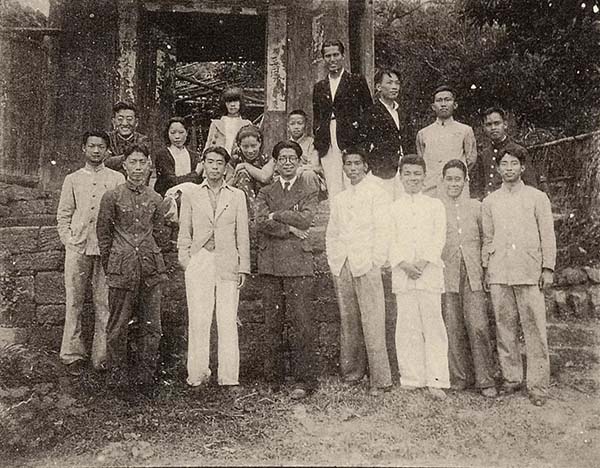

1938年,国立艺专师生在湖南沅陵合影(前排左四为常书鸿,左五为李霖灿)

(二)

蔡元培力倡美育,大力扶持现代美术院校的发展,努力把美的教育提升到新式人文教育的核心位置,希望以科学和美来塑造新文化,并填补因传统文化没落而出现的信仰真空。不过,真实的历史也许并不完全令人满意。并正如研究者所指出的那样,其美育思想“随着1929年大学院取消,也丧失了实践的机会,几乎只在杭州美专,得以保存与发展。”事实证明,国立艺专正是践行蔡元培美育理想,推进艺术运动,探索新式现代人文教育的核心堡垒。

早在1919年12月,蔡元培就发表了《文化运动不要忘了美育》一文,在这里,他说的“文化运动”是指方兴未艾的五四新文化运动。对于蔡元培提出的问题,林风眠给出了自己的思考和回答:

九年前中国有个轰动人间的大运动,那便是一班思想家、文学家所领导的五四运动。这个运动的伟大,一直影响到现在;现在无论从哪一方面讲,中国在科学上、文学上的一点进步,非推功于五四运动不可!但在这个运动中,虽有蔡孑民先生郑重的告诫:“文化运动不要忘了美术”,但这项曾在西洋的文化史上占了不得地位的艺术,到底被五四运动忘掉了;现在,无论从哪一方面讲,中国社会人心间的感情的破裂,又非归罪于五四运动忘了艺术的缺点不可!……艺术在意大利的文艺复兴中占了第一把交椅,我们也应把中国的文艺复兴中的主位,拿给艺术坐!面对中国社会“人心间的感情的破裂”,林风眠认定弥补的方法就是艺术教育和社会美育。正是因为看到了文化运动缺失的部分,所以林风眠热切地希望能掀起同样轰轰烈烈艺术运动,以实现社会人心的整合,重现中国的文艺复兴。林风眠任北平艺专校长之际,即于1927年5月发起“北京艺术大会",希望借助艺术运动的力量来改变现实的黑暗。其后林风眠南下就任南京中华民国大学院艺术教育委员会主任委员,同时发表了《致全国艺术界书》,对自己在北京的得失成败进行反思,其中的一条重要经验就是要强化艺术理论、艺术史知识的普及,他说:

我悔悟过去的错误,何以单把致力艺术运动的方法,拘在个人创作一方面呢?真正的艺术作品的产生,与其新生的影响,自然很大;如果大多数人没有懂得艺术的理论,没有懂得艺术的来历的话,单有真正的艺术作品,又谁懂得鉴赏呢?

也正是在1927年底,蔡元培在杭州西湖畔选定了民国政府的最高美术学院——国立艺术院校址,林风眠被委任为校长兼教授,在这所新的学院,艺术史、艺术理论教学被放在了一个极为重要的位置。中国美院校史专家郑朝先生提到,“在林风眠的倡导和身体力行下,杭州艺专的理论和批评蔚然成风,形成全国艺术理论的一个强有力的中心。在这个艺术理论家的群体中,著述最多,卓有成绩者推林风眠、林文铮、李朴园三氏。他们在1930-1935年间,相继汇集专著出版。1930年李朴园的 《艺术论集 》,1931年林文铮的 《何谓艺术》,1935年林风眠的《艺术丛论》(编者按:出版日期为1936年),在中国荒漠的艺术理论园地里,这几部艺术理论专著的出现,自然是可喜的收获。”当然,除了前述“三氏”,滕固主编的《中国艺术论丛》(1938年)、丰子恺的《艺术丛话》(1935年)、倪贻德的《艺术漫谈》(1928年)亦同为当时重要的艺术哲学、艺术理论著作。

(三)

林风眠

在发表于1926年10月的《东西方艺术之前途》一文中,林风眠说:“东西方艺术”这个题目,表面看来,似乎很空大而且复杂。(一)因为中国学术界对于东西艺术的构成,根本上同异之处,尚没有定论;(二)对于艺术上历史的观念太少,不能从过去经验中发现将来。有这两种原因,普通总觉得这种问题空泛得很,其实艺术界多数人的心理,总含着中国艺术复兴的希望。但一问到如何复兴?我们对于这个问题便不能不有一种具体的研究。”

至于“艺术是什么?”林风眠认为:“这个答案,我们再不能从复杂的哲学的美学上去寻求一种不定的定义(请参阅各种美学史),我以为要解答这种问题,应从两方面观察:一方面寻求艺术之原始,而说明艺术之由来;一方面寻求艺术构成之根本方法,而说明其全体。”

当林风眠发表《东西方艺术之前途》这篇文章的时候,他面对的正是国内艺术界种种纷纭复杂艺术变革,北京的中国画变革与复古之争愈演愈烈,上海的“洋画运动”方兴未艾,中与西、古与今被普遍理解为对立的范畴,争论双方多为意气和利益之争,但却“对于艺术上历史的观念太少,不能从过去经验中发现将来”,正是因为意识到了这一问题,所以林风眠热切地希望能对艺术展开历史的、具体的研究,而这也正是中国艺术复兴的真正希望所在。

关于这种“具体的研究”,林风眠随后在《我们要注意》一文中又再次进行了强调:

即现在中国艺术界中,觉得最需要的美术史家,都是很少。中国人有一种不求甚解的遗传病,论文艺运动,忘记介绍希腊的神话和荷马的史诗;谈易卜生,忘了译他主要的作品《伯兰》[Brand];谈艺术,亦是如此。说Cezanne[塞尚]、Van Gogh[凡·高]、Matisse[马蒂斯]、在他的皮毛上,大吹特吹,埃及希腊的反而没有人介绍。马路上,咖啡店里,自称为艺术批评家的,恐怕Phidias[菲狄亚斯]的名字,都很少听见,还谈得到Callicrates[卡力克拉特斯]、Ictinos[伊克底努]、Mnesicles[姆内齐克莱斯]诸人吗?这样没有历史观念地瞎谈艺术批评,结果不特不能领导艺术上的创作与时代产生新的倾向,而且使社会方面,得到愈复杂纷乱的结果。

在林风眠所倡导的现代艺术理论研究中,有三点值得特别注意,一是希望调合中西艺术,取消东西方艺术的界限。二是追求纯形式的美感,通过形式来传达情绪的冲动,在这一点上,他深得西方现代主义神髓。他的著作《一九三五年的世界艺术》和《艺术的艺术与社会的艺术》(1927年)等大量论文即充分表达了这些观点。三是服务于艺术运动,推行“人道主义”。

“调和中西艺术”在林风眠那里有明确的所指,即“我们把过去的事实,以历史的观念统整之,不难测艺术前途之倾向。”以历史的眼光审视艺术并加以“统整”,这完全是一个崭新的世界性、现代性的姿态,林风眠已明确意识到,世界范内的艺术交流、艺术比较已经成为常态,以现代艺术史的基本事实来看,艺术中的东与西、古与今在创作者、研究者那里已实现了自主的、全新的整合。在艺术的“现代传统”中,其价值并非来自先天预设,而是来自于创作者的个人才智和创造力,来自于对人性的深切认知与表达,这里没有东西方的隔阂。如果用今天的经验去理解林风眠,我们或许更能领会其思想的真正价值,将林风眠设定为折衷主义、融合主义,这其实是一个误解。实际上,他是独立的“中国现代艺术传统”的发现者和设计者,这一现代传统倡导的有意识的、自由而又自觉的国际风格。

或许,国立艺专雕刻教授、诗人李金发的一段议论更能表达出“调和中西艺术”的深意:

余每怪异何以数年来,关于中国古代诗人之作品,既无人过问,而一意向外探辑,一唱百和。以为文学革命后,他们是荒唐极了的,但从无人着实批评过。其实东西作家随处有同一之思想、气息、眼光和取材,稍有留意,便不敢否认。余于他们的根本处,都不敢有所轻重,惟每欲把两家所有,试为沟通。或即调和之意。

林风眠所认定的艺术价值是“通过形式来传达情绪的冲动”,这一观点在其《艺术的艺术与社会的艺术》有明确的表达。从某种程度上讲,这一见解可以视为王国维美学思想的延续,1907年,王国维在《古雅之在美学上之位置》一文中便说:“就美术之种类言之,则建筑、雕刻、音乐之美之存于形式,固不俟论,即图画、诗歌之美之兼存于材质之意义者,亦以此等材质适于唤起美情故,故亦得视为一种之形式焉。”不过,和王国维不同之处就在于,林风眠将形式问题与人类的情感、情绪联系在了一起,他说:“艺术根本系人类情绪冲动一种向外的表现,完全是为创作而创作,绝不曾想到社会的功用问题上来。如果把艺术家限制在一定模型里,那不独无真正的情绪上之表现,而艺术将流于不可收拾。”在特殊的时代背景下,林风眠这段话最易引起误解和猜忌。事实上,他要讨论根本不是题材,甚至也不是不是形式语言这类问题,而是最根本的人类的情绪与意志。如果没有生命气息的流露与宣泄,那么任何伟大的题材、新奇的形式也无法打动观看者。这里明显涉及到了所谓“情境逻辑”的问题,受时代精神的鼓荡,艺术家可能会满腔热情地去实现艺术的社会功能,但效果却完全有可能适得其反。

(四)

林风眠钟情于艺术理论与艺术史研究,其目的就是宣传艺术运动,在社会上唤起理解美、欣赏美的文化共识,藉以补救新文化运动所缺失的部分。谈及国立艺术院早期的艺术理论及艺术史研究,我们自然也要对学院所创设的《亚波罗》、《亚丹娜》等几份辅助艺术运动的重要的学刊加以介绍。

国立艺术院成立之初,于1928年19月即创办了《亚波罗》杂志,其后李朴园又发起编辑《亚丹娜》与杂志,它们和同时代的校刊《神车》、《艺星》等共同见证了国立艺专的青春岁月。《神车》寓意亚波罗的战车,是一份雕塑专业刊物,其创意或是为了回应林文铮的《莫忘了建筑和雕刻》,《艺星》是学生刊物,寓意众神所居处的星空。

1928年国立艺术院院刊《亚波罗》(半月刊)创刊号封面

《亚丹娜》创刊号封面

《亚波罗》刊载的文章,其内容自由而丰富,“从目录看,当时的编刊想法和思路与我们现在的专业刊物有很大的区别。当然,国立艺术院的主要人物都出现了。首先是教务长林文铮阐发亚波罗精神的文章,这既点明了刊名,又说出了艺术曙光的象征。接着是院长林风眠在纪念周的讲演。由于艺术院也包容音乐,所以刊有李树化论述音乐艺术的《音乐是……》和作曲《海夜》。最长的文章是李朴园先生的《罗斐尔前派》,整整26页,将近全书的三分之一。《亚波罗》一创刊即重视美术史,此是一例。李朴园还出版了《阿波罗美术史》,可与此互参。”可以看出,《亚波罗》的内容充分涵盖了艺术理论、艺术史、音乐、工艺、建筑、戏剧、诗歌、小说、游记、散文随笔等项,鲜活地呈现了近代学者对“美术”一词所做的思考与分类。此外,《亚波罗》还多次发行专号,如第9期“文艺复兴专号”, 第12期“法兰西近代艺术专号”,第14期“中国艺术出路专号”。第13期“介绍国立杭州艺术专科学校”……另一份刊物《亚丹娜》,于国立艺术院改称国立艺专后发行,1931年3月创刊,李朴园主编,“每期篇幅大多为50余页,内容框架比较固定。每期插画2张,其后为论文,最后部分为‘艺界消息’。插画作者有蔡威廉、李风白、林风眠、吴大羽、王汝良、李苦禅、李超士、方干民、王子云,另外配合吴定之《柯罗》之文刊登法国画家柯罗的两幅名作《梦特芳丹的回忆》和《带珍珠的女人》。有关艺术和艺术教育的重要论文有林文铮 《中国艺术之将来》《中国艺术史概论序》,季春丹 《图案与绘画的分野》,李朴园《什么是美?》……”

此处,“亚波罗”及“亚波罗精神”特别值得我们注意。早在巴黎留学时期,林风眠就和刘既漂、吴大羽、林文铮、王代之等共同组织了“霍普斯会”。“霍普斯”(Phoebus)即希腊神话中的太阳神阿波罗(Phoebus Apollo),是光明、青春和艺术的象征。1924年二月,“霍普斯会”联合另一个旅法艺术团体——美术工学社发起成立了“中国古代和现代艺术展览会筹备委员会”,准备在法国的斯特拉斯堡举办一次中国美术展览会,并邀请当时旅居斯特拉斯堡的蔡元培为名誉会长,而蔡元培也为这次展览留下了一篇重要文献——《史太师埠中国美术展览会目录序》。

《亚波罗》与“霍普斯会”的精神一脉相承。在《亚波罗》发刊词“从亚波罗的神话谈到艺术的意义”一文中,林文铮谈到,“太阳亚波罗,寄其寓意,又名‘霍普斯’(Phoibos)——乃生于黑夜天空之谓也,……即是说太阳欲从黑暗中现出来,须经过绝大的奋斗和挣扎”。

在国立艺专,这种“奋斗和挣扎”不仅是指艺术创作,而且也指美术史和美术理论研究。在《亚波罗》中,连续有多篇论文在谈美术史的意义和重要性,其原因正如李朴园在《亚波罗》1929年第8期《我所见之艺术运动社》一文中所言:

林风眠先生好像说过不止一次了,他以为中国底艺术运动应当从两个方面著手,一方面努力创作把真的艺术作品那给大家看,一方面努力艺术理论的解释与介绍,帮助大家从事了解艺术底真面目。

事实也的确如此,在《亚波罗》创刊号上,林风眠的文章《我们要注意》共谈了四个问题,其中“第一点就是美术史,本期篇幅最大的也是美术史论文。甚至相当于创刊词的林文铮先生的文章也大部分讲美术史。卢鸿基先生说:林先生极为谙熟美术史,讲美术史课不用讲稿, 一气讲来,娓娓不倦,最让人佩服。这种似乎本能的东西化在文章当中,处处洋溢着历史感。林风眠先生同样如此,他抱怨美术史的研究太少,因此自己身体力行。在《亚波罗》的第二期就刊登了长篇论文〈原始人类的艺术〉,论述的地区极广,连拉丁美洲都涉及一笔。”

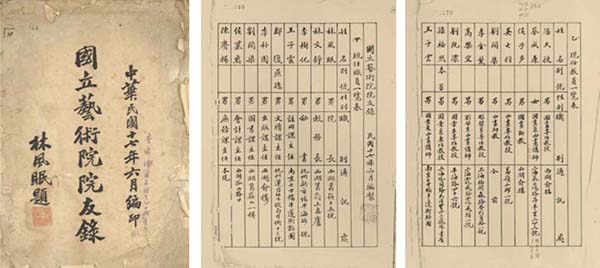

1928年国立艺术院院友录

(五)

林风眠的助手,国立艺术院教务长林文铮被誉为“现代艺术的早期阐释者”。除了留有《何谓艺术》、《西班牙艺术概论》等著作,他还是中国现代艺术运动的重要参与者和理论家,对于实现林风眠艺术运动理想起了极大推动作用。林文铮强调通过现代艺术史而展开现代艺术批评,对于印象派以来的欧洲现代艺术更有着深切的理解和准确的评论。例如,在讨论西方印象派绘画时,他说:“印象派的艺术,是想把自然界表面上的刹那真相永记载在作品中——印象主义可以说是写实主义的单纯化、精巧化——印象主义是介乎最精确写实和最散漫的放肆主义之间。”值得一提的是,关于印象主义的研究与讨论在日后竟形成了国立艺专的一项重要理论遗产,从民国时期一直贯穿到上世纪七八十年代。

国立艺术院的美术史论讲师,出版课主任李朴园,除了出版有《中国艺术史概论》、译作《阿波罗艺术史》之外,同时还主持《亚波罗》、《亚丹娜》两刊的编辑工作,并热衷于现代艺术史及艺术理论研究,其《中国现代艺术史》、《近代中国艺术发展史》堪称中国近现代艺术史研究的开山之作。

在引进西方现代艺术,进行现代艺术实践,发起现代艺术运动的同时,全面展开现代艺术史和艺术理论研究,这正是林风眠这一代艺术家的“特色”。“一位美术学院的院长如此重视美术史,林风眠是开风气的第一人。这种学术的胸襟,让杭州这个不大的城市竟然在以后的岁月一直是全国西方美术史的中心,其源头我们在《亚波罗》第一期就看到了它的活水。1957年,《美术》杂志约先生就“百花齐放,百家争鸣”写点看法,先生以‘要认真地做研究工作‘为题,还是提倡要研究美术史,并以‘日本人说要研究汉学还是在日本方便,法国人说,还得到巴黎国立图书馆来’的痛心之言来激励人心。转年即到1958年,先生就出版了《印象派绘画》。令人想象不到的是,他带动的印象派研究虽然使华东分院遭了殃,但却让改革开放后的一代学子受了福惠。这代学子都有扎实的写实基础,但却从印象主义起步,震动了画坛。”

回顾这段历史,我们会发现林风眠等人的现代艺术思想、现代艺术理论和他们的艺术创作及艺术活动是一个整体, 其中既有知行合一的个人体验,又有勇于任事时代情怀。正如范景中教授所言:“我们冷静地思考这段历史, 就不难发现, 国立艺专的艺术家所提出的问题, 至少有三个极其富有价值,这些问题是: 一、如何认识西方现代艺术的价值, 并使其在不妨碍个性创造的前提下成为一种可以传授的教学系统; 二、如何认识绘画自身的语言, 并从中寻找出中西艺术的共同之处, 进而调和中西艺术、创造时代艺术; 三、如何从中国绘画的内部来寻找革新的方案。”以上三点,在当下的艺术理论教学与研究中,依然有着不可替代的重要价值。

(本文由中国美术学院艺术人文学院授权刊发,原题为《国立艺专早期美术史教学:艺术运动与艺术史》,作者系中国美术学院教授)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司