- +1

史料︱“北平学人访问记”之社会学家潘光旦

民国北平以文化城著称,犹如旗下公主,虽然落魄,但底蕴深厚。1935年,《世界日报》决定采访北平学者,连载于该报的“教育界”版,是为“学人访问记”。所访69位学者,文理兼顾,既有文史学家顾颉刚、周作人、沈从文等,也有自然科学家胡先骕、曾昭抡、秉志等,皆为一时之选。

“北平学人访问记”均为访问实录,从学者身世背景到学术研究、社会时事,再至将来计划,恰似一篇学者的口述小传。由于“学人访问记”散见于《世界日报》的故纸堆中,鲜为人知,不仅学界少有提及,即使后世为学人立传,也罕有引用者。近年由香港岭南大学张雷整理、编辑,近期在商务印书馆出版《北平学人访问记》,本文即69篇学人访问记之一。经授权,澎湃新闻转载。

《北平学人访问记》,贺逸文等著,张雷编,商务印书馆2020年7月出版

一、他住在清净幽雅的清华新南院;因为坏了腿,肋下撑着两根拐杖

我们的国家现在不再是个半殖民地的国家,而所以造成这种败落情形的原故,自然又是“公婆各有其理”。不过,我们从事实上追求这种原因,也不是很简单的,更不是因为某一种事故。如果依据优生学的理论讲,重要的原因,还是人的关系。因为没有优良的国民性质,同良善的环境,结果就造成了目前畸形的状态。这个原因,我想是重要的。

潘光旦氏研究优生学及社会学多年,著论甚丰,历年在上海光华、暨南、复旦、大夏等大学任教很久。去年北来,在清华大学担任教授社会思想史、家庭演化、优生学、家庭问题及人才论等学科,对学术界的贡献甚多。我在阳光和煦的初冬,和同事旦问乘着备一般贵族乘用的汽车,到清华园去访问他。我们都是久居市廛的人,郊外山峰峦叠,阡陌杂布,松柏成行,倒觉得另是一番风味,不禁地沿途欣赏。到清华大学后传达处的人,翻开簿子,告诉我们潘氏是住在新南院十一号。因为新南院这个地方在我的记忆中生疏一点,多问了两句,引起了他的问话,仿佛觉得我们是“老憨”。于是又重出清华的校门,找着了新南院的方向,原来那就是从前首善第九工厂的旧址,去年才被清华改建为教授住宅。一所所的西式房子栉比着,四周旷野,不啻为世外桃源。虽然那里住着十户人家,却是静寂得很,无从辨别出潘氏的住宅,我们只得徜徉在这个新的地方,后来在无意之中发现了。

潘氏的住宅是一所朝南的房子,许是冬天的关系,院子里没有花草,只是前廊下放着一个圆的小木桌,同当凳子用的黄色玻璃瓦,表现着乡村的风味。我们被一个围着围裙的仆人召进后,依着那个环境的规矩,在甬道里脱大衣时,潘氏已拄着拐杖出来了。我们照例地打了招呼,虽然大家都是初次见面,他给我深刻的印象,不是他的坏腿,因为那是在人间容易见着的,而是他那和蔼的态度。我们谈了三小时的话,他总是那样的和蔼,好像充满了快乐的人一样。他是一个不很瘦的人,尤其是他面部,更显得丰满,不大高的个子,胁下撑着两根拐杖,也就不显得了。他的服装很朴素,一件布的袍子,同一双布鞋。房间的布置,并没有因为是西式的关系,而有点华丽。除去了几件实用的桌椅外,完全堆满了书籍。他整天或者是更长的时间就在这个环境里生活着,后来到别的地方去接电话,我所见到的也是朴素同优雅。

我们坐定以后,为得便利起见,首先由旦问给他画像。我们在这个时间里,谈着各种事情,知道他们所住的房子只收30元的房租,并且一切的科学用具,都很完全。这样的优渥的待遇,自然是能够使学者安心地研究。

二、国文程度是在清华时造成的;腿被割后到现在快20年了

首先,我们谈到他的经历。潘氏说他是江苏宝山县人,现年36岁,光绪二十五年生于原籍。他的父亲鸿鼎,是戊戌年的翰林,与吴雷川是同年的。逊清末年,曾任咨政院议员,改元后曾于陆征祥任国务总理时在国务院任事。他在那样的书香环境里,当然是很早地就读书认字了。曾经读过一年私塾,仍是读“四书五经”一类的书籍。可是没有做过八股文章,所以他现在还说:“可惜生得太晚了,不然做做八股文也不错。”据说他现在能够写得好文章,私塾并没有对他有点帮助。当他七岁的时候,便入了县立的小学,到十四岁的时候,在高小毕业的。毕业后,在家里休息半年后,便投考清华学堂。那时的清华,还是只有中等科,系由各省民政厅教育司考送的,他便被选中了。在民国二年下半年的时候,北来入清华的。当时的清华对于国学并不很注重,因为是留美预备班的性质。可是他的国文根底,却是那时造成的。当上国文课的时候,同学们都不注意,教员也是敷衍了事的,他却在上国文时,总是用心地听讲,而且在暑假的时候,对于国文特别努力,所以现在他自己也说,他的国文程度完全是自修成功的,并且还时常将这些经验告诉他的学生。清华的中等科本来是八年毕业,他因为腿的关系,耽误了一年,所以到民国十一年才毕业的。

现在他的腿算是他身体上奇特的地方,因此我请他说明腿被伤的情形。他说那是入清华的第二年,因为运动的关系,腿就发生了毛病,以至于割去,到明年一月十八日,整整的二十年了。当初在学校的时候,年岁尚幼,看见许多同学都能运动,自己也好胜,时常地跳跳蹦蹦,不觉地将膝骨跳坏了。后来两骨相碰,慢慢地发炎。后来又不知不觉地进去了结核菌,那个地方的病,也加重了。但是仍不知道有很大的危险,仅只找几个中医同西医看看,敷上点普通的药,但是并没有效力,而且膝盖还烂了,于是觉得不能忽视的,到协和医院去治疗。最初,医生同他本人都想设法保存,不过医生用了许多的方法,都是没有希望,最后只有割的一个方法了,因为再要迟延,毒菌升上去,于生命就有危险了,于是便写信征求家庭的意见,家庭认为是他个人的事情,不作主张。那时,医治他的大夫是辉勒,问他是要腿还是要命,因为要命便将坏腿割去了。本来是躺在床上不能动的,割后九天,便能起床行动,精神方面也好得多。不过,他的朋友们觉得他割去了腿,对于他的前途会发生影响的。他自己却很达观的,并没有感觉痛苦,而且后来因为腿的关系,还受了许多的优待同帮助。

三、因为坏了腿到处受优待;留美时专攻优生学同社会学

当潘氏到美国留学,正是欧战停止不久的时候,许多受伤的士兵时常出现在头等或车船里。他坐车时常遇见那些兵士。他们都以为他也是同样受伤的战士,所以对于他特别和蔼,就是普通人对于他也表示恭敬。当他到芝加哥的时候,他在街上行走,汽车电车常常为他中途停驶,因为那时美国人对于欧战受伤的士兵,是特别表示尊敬的,是以他在美国受了许多精神上的安慰。学校里更不因为残废一双腿,对他有不同的待遇。那时,他在美国也与普通人一样地乘坐电车。到上海后,因为车中秩序太乱,就不敢乘坐了。当他右腿割去以后,还时常地感觉到发痒,有时甚至于并不感觉失却一只腿,因为脑神经仍是通到未曾割的那部分。潘氏胁下所用的拐杖,总共用了三副。第一副是在国内配的,后来在美国遗弃的;第二副是在美国的时候一位华侨赠送给他的,因为他替那位华侨的孩子补习英文,回国后徐志摩因为腿坏,借了去用,并没有还给他。现在用的是第三副,是他的弟弟五年前在美国买来送给他的,皮头也已经坏了。他使拐杖很灵活,转动都不比常人慢,我们谈话的时候,他撑着拐杖开门取东西,都与常人无异。据他自己说,去年十月曾经在妙峰山爬了40里山路,后来到顶上也是自己走上去的。现在出门常是独自一人,而且由他住的地方到清华校内,有一里多路的光景,也时常走着去的,并不感觉痛苦与困难。

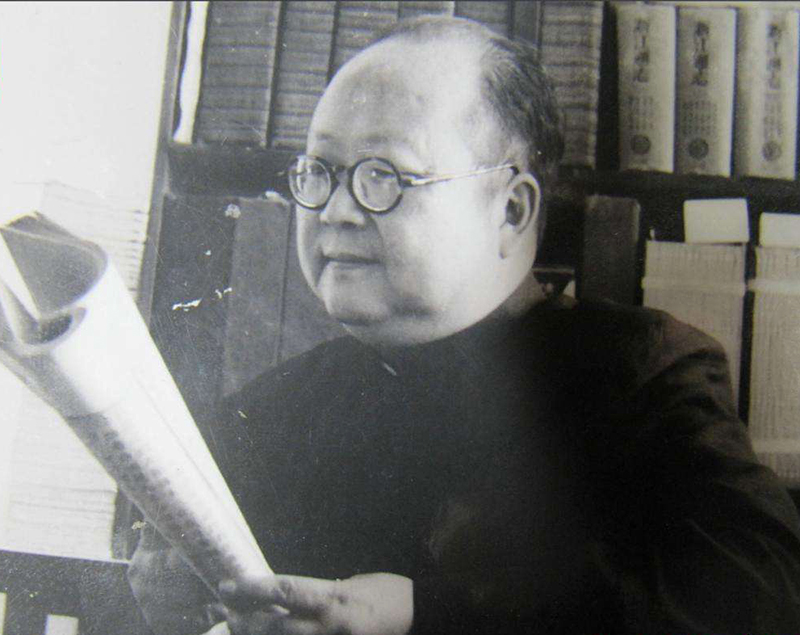

潘光旦

谈完了关于他腿的事情以后,我请他继续谈他的经历。他说,他是民国十一年秋天到美国去的,一直就在美国东部的达茂大学里读书,这是在清华时一个美国教授介绍的。那一个小镇一共只有四千人,而大学生却占了二千多人,其余的人也多半是为得大学生而来经商或做别的事情。那个环境很适于读书,因为没有普通都市的尘嚣。不过比较冷一点,就像我国吉林省一样,一年有五个月是下雪的时间。当他到那里的第一年,曾经跌了七跤,第二年就只跌了两跤,这是因为地势的关系。他在达茂大学是插入三年级的,本来可以插入四年级,因为很久没有中国人入那个学校,所以只能插入三年级。后来学校负责人还对他说,当初实在不知道他的程度很好,不然一定可以插入四年级,并且表示抱歉的意思。当他没有出国的时候,想学社会学,在船上的时候,又想学优生学,因为研习优生学,必须学生物学,所以后来他在大学里,正科是学生物学,副科是社会学。这两种学科,对于优生学,都是很有关系的。

四、未到清华以前曾在东吴、光华等校任教;欲纠正我国人自私自利的弊端,治本方法是改良现有的家庭制度

在纽约附近长岛的冷泉港,有一个优生学馆,现任美国的大总统罗斯福就是生长在冷泉港的人。潘氏曾经有一个整年同两个暑假,在那个优生学馆里研究。当他到美国的第一个暑假,就在那个优生馆的暑假学校受训练,1924年还去过一次,后来这个暑假班便停办了。现在中国大学里当教授的,曾在那个暑假班研习过的人,还有金陵大学教授依拉克,不过比他早九年的时间。从1924年到1925年的时候,他就在这个机关研究,直到1925年的暑假,才到麻省林洞海边生物学馆去研究。后来便在哥伦比亚大学研究院专习动物学与遗传学,得了文学硕士,民国十五年便回国了。依照清华的规定,他还有一年的读书机会,自然他是放弃了。

潘氏回国后的第一年,在吴淞口国立政治大学担任教务长。民国十六年五月间,到上海《时事新报》编副刊《学灯》,共编了11个月,后来便在上海光华、暨南、复旦及大夏等大学担任教授,最短的也有半年的时间。又曾经担任过东吴大学预科主任的职务半年。民国十九年秋间,在光华大学任文学院长。因为学校当局认为罗隆基在外发表言论过多,想辞去罗的职务,他认为那不是合理的,向学校解说无效,于是也就辞职了。辞职后两三年,没有教书,只主办过《优生》月刊及《华年》,同作了几本书。去年即应清华大学的聘请,北来任教,担任社会思想史、家庭演化、优生学、家庭问题,及人才论等科教授。因为他四点还有事情,所以谈完他的经历以后,继续就谈些关于学术方面的问题。

潘氏是偏重优生学问题研究的,所以首先我就请他说明这个问题。他说:“中国当前的问题,一部分是人的问题,这是属于负教育责任的,另一部分是品质的问题。中国过去的历史,有一种势力,就是淘汰作用。这种作用是反选择同反优生的,这样的特点来应适20世纪的环境是不可能的。而中国的家庭制度,也是趋重保守的,不能使人去冒险。所养成的人才,仅只是对付小范围的,不知不觉地就养成了自私自利同贪赃的坏风气。因为一个人要应付那种小范围,就不得不自私同贪赃。中国人所以自私的原因,可是说是荒年造成的。当荒年的时候,是要设法使着个人能够生存的,于是自然地就形成了那种坏的自私。不过已经有过二千多年的时间,现在如果再退回来,不是一朝一夕可以办到的。治标的方法,应当是让有才干的人自由地发展,将自由的门打开,短时间内或者能够造成一种新气象。治本的方法,是要改良现有的家庭制度。”他的话虽然很简单,但是都很中肯。

《中国之家庭问题》

五、他主张国人应当组织不大不小的家庭;张竞生讲性的问题不该用错了方法

因为潘氏谈到了家庭问题的话,所以我就请他说明中国家庭改造的途径。他说:“我近年来有一主张,就是觉得大小家庭都不好,最合理的是不大不小的家庭,剔除了大小家庭的缺点。这种不大不小的家庭,是由老壮少三辈组织成的,老人有丰富的经验,壮的有力气做事,少的有理想同朝气,使着家庭的福利能够推进。这样的家庭可以利用各人的特点向外发展,对于国家同社会,以及他们的家庭,都是有益处的。如果有弟兄的,等到弟兄长大以后,必须要分出居住,老人则由弟兄们轮流奉养。这样的家庭,便可以将大家庭与小家庭的好处融合在一起。我们可以详细地说明白一下:(一)这种不大不小的家庭,可以使社会的老少合作。外国的小家庭对于社会事业很热心,时常救济贫苦的人,但是他的父母就许是被救济的人。中国人孝的观念,却是可取的,因为朋友还有相济的义气,不过老的不一定要希望还报,而少的是应该想着还报的,这也可以说是中国人的特点。(二)家庭制度是不能废除的,可以使着种族绵延到几十年。中国的‘不孝有三,无后为大’,虽然是句俗话,但是不能打破的,未来是否有问题,当然不必顾及了。同时,无论社会如何不好,是不能怪的,因为那是多方面的原故造成的。而社会所以能够维持到现在,这些人是有功劳的。”

在这里他还顺带地谈到人的身体方面,他的意思认为中国人的身体与外国人的身体来比,当然是两样的。西洋人是需要动的,而中国人抵抗环境的力量却很大,尤其是山东人同广东人,更富于冒险性。于是,我们又接着谈到性的问题,当我们给他画像的时候,曾经约略地谈到这个问题。他认为中国人对于性的教育太缺乏,而且也看得太神秘了,所以曾经发生过许多畸形的事情,同一些美人名士的风流典故。近些年来,提倡新文化同新教育的人对于这个问题,也有点矫枉过正。例如张竞生对于性的解说,本来的意思是很正大纯洁的,不过他的方法用错了,所以结果造成一些于青年有害处的事实。在英国有一位学者,也是专门研究性问题的,而且有七大部著作,不过他是先解释理论,然后再用小号字印述实事,而张的方法却是注重事实的述说,于是给一般青年灌输了邪的观念。他觉得这个问题可以讨论同研究的,不过讲解同听的人,都应该有相当的训练,才能够同讨论普通学术问题一样。潘氏曾经在北平公开地讲演过这个问题,就个人、国家及民族等方面,讲解很是透彻,结果很好,打破了一般人以往谬误的观念。

六、不研究性教育是近代教育的欠缺;现在教育制度没有科举制度公平

这时他听了我的问话后,并没有一点不同的表示,很坦然地说:“性是人类最大的原动力,而中国人看得太小,只认为是男女的关系,同时又看得太神秘了,所以就忽略了性的重要。其实性与个人卫生,性与社会,如婚姻、娼妓、花柳等问题,以及性与民族,如优生学,都是很有关系的,而且都是可以公开的。中国人对于性的看法,固然不如天主教同佛教那样十分地严重,但是也不是用正当的态度去研究的。尤其是近代教育对于这一点,算是有很大的欠缺,这是应当设法纠正的。不过性的教育,以母亲施教为最好,可是不要骗他,也不能引诱他,而是一个平淡的问题。记得有一位文学教授讲莎士比亚的作品,有一段文章是说性的,这位教授就不肯讲了。这种现象的结果,反容易使学生想到邪的地方,应当是与其他的学理一样地讲。这个问题,对于女子方面更为重要。因为女子性的组织最复杂,而是全身受感觉的,同时将来还要教训小孩子,所以对于女子,应当特别地注意。至于中学生性的坏习惯,自然是应当矫正的,就是自始至终,不能对他讲解性的关系,就是在半途讲解也是好的。因为中学生这种坏习惯的养成,不是听同学说的,便是看来的。如果不能使他们有一个正当观念,这种坏的习惯是可以延长的。小孩子手淫,当然不是好的习惯,但这不是本身的关系,而是受警告的亏,因为往往大人用各种方法去恐吓他,反使他认为神秘的了,所以应当用适当的方法去讲解的。”

然后,我们又谈到社会同人才问题。他说:“社会制度是演进的,不主张操切,应当是个人自由发展的,政治、教育都是一样的。现在的教育制度,就没有从前科举制度公平。在从前,除去剃头唱戏的少数人是受限制的,任何人都有机会出头的,现在的教育是需要资格同钱的。人才最要紧的是遗传同环境,现在的教育,不是从这方看的。人才取用,固宜用考试,但是也应当有制度让人自由地表现,不要压制。穷人反倒能吃苦,而容易成大事业。不受大学教育的,也能做大事;已经受过大学教育的,不见得就能做大事,能够成功为一个人才,还是在乎本人,要有富贵不能淫的精神。”

最后,他告诉我他以后研究的计划。他是注意人才与优生学的研究,同时还注意思想方面的研究,现在正研究中国伶人,因为伶人多半是穷人出身,而且是有相当本领的,不然是不能成功的。我出来的时候,他撑着拐杖,很客气地送到大门。

(1935年12月6—11日)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司