- +1

困于大脑:未被医学完全解锁的“植物人”

原创 苏惟楚 偶尔治愈

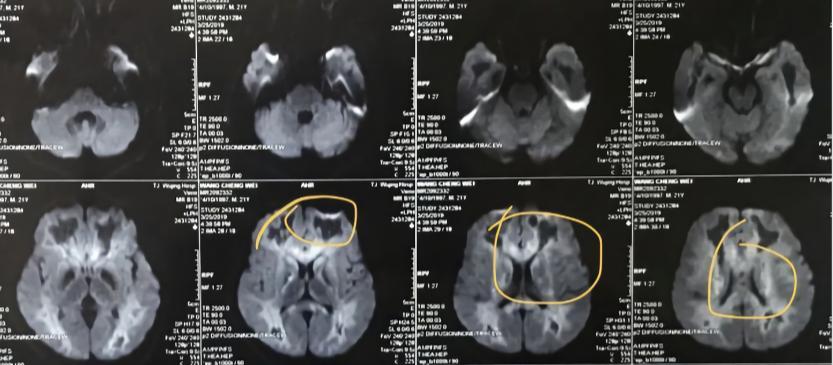

患者今年 20 岁,大脑的影像报告,能够看出他与健康人的不同:

额叶的皮层下白质区域出现了一些「黑洞」,如虫蛀般。负责日常运动的神经纤维束也显示断裂。

这是一个因一氧化碳中毒缺氧而深度昏迷的病人,他是个植物人。

图源:受访者供图

医生翻过一张张病理报告,试图用「不再发电」「出现萎缩」等词汇,描述一个至今未被医学完全解锁的世界。

一位患者家属被医生告知,女儿再也没有醒来的机会,医生用「大部分灯都灭了」来形容。

当然,经过 PET-CT(一种协助确诊全身肿瘤组织分布和代谢的影像检查方式) 和功能性磁共振等检查,也有一些植物人被察觉到微弱的亮光,仿佛风里的火苗,偶尔闪出一簇。这意味着,经过治疗,患者有部分几率会恢复意识。

医学诊断中,并没有「植物人」这类通俗表达,专业的说法是「慢性意识障碍」。严重的颅脑创伤,大脑缺血缺氧都会导致植物人的出现。

目前,我国植物人的总数没有权威统计。中国人民解放军总医院第七医学中心主任何江弘根据国外发病率推算,这一数字可能将近 50 万。近年来,总数还在以每年 7 到 10 万的速度增长。「大家都建议,首先摸清家底」他表示。

每一个离开 ICU 的植物人患者,都分布在一个漫长的链条上:精确诊断、治疗、康复、照护。

没有闭环,不成体系,没有顺序,少部分人能把链条上每一程都走过,更多的患者和亲属,则散落在链条之上,往复奔波,不见终点。

10 个植物人里 4 个被误诊

「过去我们以为,昏迷或者意识障碍的病人,除了每天被喂水喂饭,做一些简单的护理工作,防止并发症,他们并不具备意识的活力或者意识活动水平,但现在我们意识到,并不是这样简单。」

何江弘从事植物人研究已有 24 年,据他介绍,近年,关于慢性意识障碍的研究,出现了许多新发现,不断冲击着人们旧有的观点。

英国神经生物学家阿德里安·欧文做过一系列研究。其中一项研究中,一名患者 5 年前大脑受创,经过多次检查,被确诊为「植物状态」。患者被要求「回答」包括「父亲是不是叫托马斯」在内的 6 个与日常相关的问题。

功能性磁共振成像显示,患者「答」对了 5 个。这一研究被刊发在2010年的《新英格兰医学杂志》上。研究者称,23 个病人中,有 4 位在功能性磁共振成像中,大脑有明显反应。

「这意味,临床诊断的植物人,并非全部都是没有意识的;不经系统评估,错误判断预后将导致严重后果。」

何江弘介绍,关于植物人临床诊断,经历了一系列过程。早期取决于医生对患者「有没有意识」的判断,通过分辨其是否有自主活动或反应来区别「醒还是没醒」。2002 年,微意识状态被单独分出后,临床诊断加入了量表评分。

上述欧文的研究刊发之后,诊断谱继续完善,通过一些检测技术,比如 PET-CT 、 fMRI (核磁共振成像)和 EEG(脑电图),将慢性意识障碍分类得更精准。「比如闭锁综合征,像《潜水钟与蝴蝶》的作者,大脑活动基本保持正常,但身体由于受到严重的破坏不能活动,只能通过眼睛和外界进行交流。」

图源:《JAMA神经病学》2015年 汉译版 董月青提供

医学进步的背面,是临床诊断落后的现实。

时至今日,在基层,仍然有大量的医生在根据患者「有没有自主活动或反应」来进行诊断;一些医生可能使用了进一步的量表或分类标准。只有极少医疗机构,能够进行精准诊疗。

研究显示,单纯靠临床医生对病情的判断,误诊率超过 40% ,也就是说,10 个患者里,有 4 人会被误诊。

粗糙的诊断分类,将本有机会恢复意识的患者置于无法得到有效治疗的境地。

站在植物人诊疗链路的开端,家属们也因此陷入更深远的茫然和混沌之中,「要不要放弃治疗」。

何江弘对这种情况很熟悉。

数年前,河北一位女士的丈夫被当地医生诊断为植物人,包括医生、朋友在内,都劝她放弃治疗,但她不肯,每天照护。何江弘去病房诊断,给患者看手机,他能迅速反应,眼睛「啪啪盯着」,速度很快,「说明反应很好」,后来,何江弘跟他尝试说,闭眼。他闭上眼。

「能听见我说话,也能理解我的语言含义」。何江弘的诊断是,「醒着的」,但有运动功能障碍。

「当时那位女士就哭了」。

河南人李国忠亦有类似遭遇,去年 12 月,23 岁的他遭遇一场车祸,陷入昏迷。在 ICU 医生宣布「人不会醒过来的」,并劝家属「别乱花钱,别作无用功」。

李国忠的父母和哥哥不信,辗转了好几家医院,尝试了许多种办法。半年后,人醒了。

治疗还是放弃,这是个问题

「患者有意识」的说法可能将患者家庭置于一个尴尬的境地 —— 一些人会得到希望,并安慰说患者仍然在某个地方,但也有一些患者亲属,会因为这些模糊的沟通信号承受经济重担。

伦敦帝国学院的临床神经科学家那契夫曾提出上述观点。

临床上,医生们显然对此也有所观察。一直以来,「要不要治疗植物人」在全球范围都存在争议。

许多患者还在 ICU 时,就被医生宣判没有治疗的价值。

何江弘做过一个调查,「我们问病人家属,当病人经过一两个月的治疗变成植物人,医生给你的建议是什么?」

仅 5% 的医生推荐病人进行积极的治疗,60% 的医生建议维持基本治疗,还有一部分建议放弃。

但一些时候,尽管医生建议放弃,家属仍然会自行寻找各种解决办法。

2019 年,全球多位在慢性意识领域的学科领袖联合撰写了一份专家共识,发表在医学杂志《柳叶刀》上。其中介绍了几种治疗方式,主要包括药物治疗和神经调控(有创和无创),后者被认为是未来的解决希望。

大脑皮层网络的破坏,导致了患者处于植物状态。「神经调控的治疗方式,原理就在于,两个塔站间,连接信号非常微弱,那就在一个塔站上加强它的信号发放,让网络连接得更好。」何江弘解释。

中国的患者还尝试包括高压氧舱、音乐治疗等各种治疗方式。但总体来说,关于慢性意识障碍,至今仍缺乏证据确切的有效治疗。

美国 2018 年发布的「慢性意识障碍临床诊疗指南」中,给出了关于治疗的态度:「鉴于有效治疗的匮乏,积极鼓励进行更多的诊疗探索和观察」。

首都医科大学三博脑科医院昏迷促醒中心主任董月青拒绝了许多患者家属,因为不是所有患者都适合接受神经调控治疗,他和何江弘都谨慎筛选病例,优先选择微意识状态的患者。

「理论上讲,年纪越小越好、昏迷时间越短越好,反应能力越高越好;此外还要看病因,一般来说,脑缺血缺氧的患者特别难醒,60 岁以上的老人也不建议做。」

何江弘对于儿童患者的收治更为谨慎,「现在更多的是关于成年人的研究,儿童的用药、治疗都更复杂。」

寻求促醒治疗的患者中,只有 30% 至 40% 的人经过筛选被认为可以进行治疗。哪怕通过筛选,促醒成功率也仅有 40% 。

图源:受访者供图

更多人被拦在门外,同时,越来越多的植物人在临床出现。

这其中,一部分原因在于,近年来,脑血管、脑血管梗塞或栓塞等发病率近年逐渐上升。

医学技术进步也是植物人增加的原因。

「过往一些疾病,限于医学技术,两端会很明显,人救不回来,或者治好出院,中间那部分人微不可见。现在医学技术的提高,一些过往被宣判死亡的病例最终得到挽回,但患者却成了植物人,越来越多的的人卡在了中间。」何江弘解释。

李国忠在康复机构醒来,他使用了许多种治疗手段,高压氧舱、按摩、同时伴随一系列康复治疗手段。但家人至今没有从医生那里获得一个清晰的答案,「哪一种是让他醒来最关键的手段」。

他在今年 5 月意识逐渐清醒。母亲回忆这个过程,「很长时间,我教他点头、摇头,他只是睁着眼看着我,没反应。5 月的一天,我看到他的头轻轻点了一下。」

李国忠隔床的患者亲属羡慕地看着这一切,「多幸运啊,孩子醒了」。

但是,对于这些「幸运儿」和他们的家庭来说,他们迫切希望回到一种状态——恢复工作或者生活功能,「最起码,人能够自理」。

但是,从恢复意识到恢复原先的社会功能,他们需要走更长的一段路,甚至终其一生,都难以抵达。

康复后,再难回去了

离开促醒中心的清醒患者,会投入下一个步骤——康复。

张兆美曾担任广东一家康复机构的主管护师,她介绍,日常的康复护理主要包括认知功能、语言功能、运动功能、日常生活活动能力、还有心理层面的康复护理。

「在认知功能上,通过游戏、声音、图片引起患者注意,我们鼓励家属参与,多和患者交流。也会要求患者做一些记忆训练,比如描述图片或者日常生活,可以逐渐延长间隔时间;语言的训练,一方面刺激听觉,多听广播、音乐,另一方面指字复述,单字效果好的话,可以尝试短句发音」。

董月青同样提到运动功能的康复,比如「站床」,在他看来,这对康复效果非常有帮助。「将患者床头抬高 30 度坐位,患者承受时间超过 30 分钟后,隔天床头增高 10 度继续训练,直到患者能维持 90 度,超过 30 分钟」。

关于心理层面的康复,包括张兆美在内的许多医护人员都指出这一问题,颅脑损伤带来的高致残率和长期卧床的现状,极易导致患者出现消极悲观、恐惧和紧张。

但对刚刚恢复意识的患者来说,并非所有康复机构都能提供上述这样系列且具针对性的方案。受限于现实条件,很多患者促醒成功后,康复效果并不好,状态又落了回去。

李国忠醒来后,他所在的市三甲医院医生跟家人说,「没有更好的解决方案了」,把他推荐给康复科。

康复科认为无法给他提供帮助,劝他回家。母亲说,儿子现在就是「调养」几周,然后出院回家。

恢复意识的四个多月里,哥哥李国培能准确地捕捉他每一阶段的变化。至今为止,他依然说不清楚话,对话只能尽量简单:

「你对 5 月之前的经历有印象吗?」

他摇头,「不记得了」,含混着说。

李国忠说不清楚话,转而用手机打字。「刚开始的时候,他打字是用拼音九宫格,但那时候他脑袋可能不清醒,很多字母找不到在哪里,打字会错很多,语句也不通顺,后来打字两个星期之后,突然有一天就打得很顺。」

母亲试图展示他的恢复情况,她半抱着比自己高出一头半的儿子站立,李国忠弯着腿,从轮椅前方迈了几步。

哥哥李国培很清晰地认识到,曾经活泼懂事的弟弟,可能永远不会回来了。

颅脑损伤给弟弟带来的不只是活动方面的问题,「性格变了太多」,像个小孩子,耍赖撒泼,不如意就会吵闹。

因为想要哥哥陪,一个下午,他给李国培不间断地发几十条甚至上百条微信。「你跟他说下班就去,过了几分钟他就拨了电话,问你怎么还没到」。

事实上,哪怕经过系统的康复,也极少有人达到昏迷前的水平——回归曾经的工作与生活,更多的患者停留在重度残疾或中度残疾的状态。

困于大脑,困于亲情

对于植物人来说,不管是否已经恢复意识,他们的照护者都被深度卷入了这项漫长的抗争里。

这些困境难以被外界察觉。过去很多年,关于植物人的日常想象大都被简化成「睡着了」。

在北京密云延生托养中心里,躺着 30 多位病人,昏迷时长从 20 多天到 4 年不等。

图源:采访者拍摄

一位 80 多岁的患者送来时,陷入昏迷 27 天,她面带红晕,嘴唇血色饱满,安静地「睡着」。她周围其他的患者们,大都蜷缩在被单下,为了最大限度的呼吸,除了气切之外,许多人张大着嘴承接氧气。

他们很难吸收营养,圆润的四肢瘪下去,皮肤变得干柴暗沉,手和脚甚至会蜷在一处。因为癫痫症状,一些人无意识地用头撞枕头。为防止一些人自伤,医护人员不得不用约束带把手脚固定在护栏上。

今年 1 月的车祸,让老安 47 岁妻子的大脑摧毁得像「一块摔在地上的豆腐」,疫情期间,他拿着片子跑遍了北京医疗机构,大夫告诉他,「没有醒的可能了」。

无法负担 ICU 一日多则上万,少则五六千的费用,老安决定把妻子送进托养中心,坐在救护车上,他怀报愧疚,「在 ICU 也只是保守治疗,但离开医院就好像放弃了这个人」。

尽管妻子住进了托养中心,但老安仍然每天往返家和托养中心,最长的时候,他一天 8 个小时都在这里。

配合护士,老安严格遵循时间表,给妻子一天五次进餐,晚上一顿加餐。他没有用托养中心统一的流食,自己熬了牛肉汤、鸡肉汤,和菜、鸡蛋打碎。早晚两次喂药。

图源:采访者拍摄

面部和口腔的清洁是每天必做的,镊子夹着棉片在牙齿内外来回擦拭。为了防止压疮,每两到三个小时就要翻一次身。

老安不敢操作的是插管,「这个还得专业人士来」。护士操作时,妻子有明显的痛觉,在抽搐。老安把头扭了过去。

在有托养中心之前,以上这些标准而专业的操作更多在家庭中完成。因为紧张的医疗资源,植物人患者无法留在公立医疗机构;因为没钱,无法去民营康复机构。大部分时候,他们最终的归宿,只有流回家庭。

今年 7 月,密云延生托养中心一度得到关注。中心创始人相久大谈及它的意义,「更多是对患者家属的意义,把他们从病床旁,或者无休止的照护中解脱出来」。

作为照护者,家属要面对困于大脑的亲人,而他们自己则在物理或精神层面都困在病床前。

患者的生存时间更多受制于家属的陪护和意志。「回归家庭照护、未恢复意识的植物人患者,一般生存年限只有 3-5 个月。少数照护条件好的人,生存 1 到 2 年,甚至个别达到 10 年。」相久大说。

「慢性意识障碍诊断与治疗中国专家共识」中显示,慢性意识障碍患者存活时间为2-5年。

图源:采访者拍摄

医生们观察到,不少长期照护者的行为大都在消极照护和积极照护之间来回摆动,这些取决于医生对未来预期恢复的判断,家庭经济的压力、照护者的体力和心理情况。

经济困境是植物人患者家庭普遍面临的问题,何江弘和团队算过一笔账,植物人患者平均第一年需要花费 50 至 100 万,第二年开始,每年平均 10 万到 20 万。

为了治疗李国忠,哥哥李国培把能借的人全借了,这个 30 岁的外卖员没有自己的房子,也没有朋友,「人家躲着我,我躲着人家」。

更多在家庭发生的长期照护,外人难以体察其中的艰辛和煎熬。这也是很多时候,医生无法对照护者生出更多苛责的原因。

「一些家属,前期什么都尝试了,都努力了,但漫长的照护过程里,会变得越来越绝望」。

李国培没有回避自己隐秘曲折的心路变幻。

弟弟李国忠在 ICU 被宣布「不会醒来」,他带着弟弟辗转求医,更多的时候,李国培庆幸:一起出车祸的人里,有人死了,但「我弟弟还活着」。

「再后来,我已经没有这种庆幸了。」

(应受访者要求,张兆美、老安系化名)

撰文:苏惟楚

监制:于陆

封面图来源:站酷海洛

— Tips —

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司