- +1

什么人能制造出这样的神话

原创 读库 读库 收录于话题#文艺创作谈9#读库3

▼

按:8月8日,耶鲁北京中心邀请到两位重要嘉宾:一位是耶鲁大学法国文学斯特林教授、《寻找〈局外人〉》的作者爱丽丝·卡普兰(Alice Kaplan),一位是耶鲁本科学院'10届校友、《鼠疫》的新版英译者劳拉·马里斯(Laura Marris),共同探讨文学中的瘟疫和现实中的疫情,以及这本小说带给我们对于人性、人类所处环境和彼此之间关系的思考。

对话采用Zoom会议室在云端举行。全程为英文,读库翻译和整理了对话的部分内容。其中文表述除特殊注明外均为本文译者的理解。

▼

刘子邦:在疫情下人们虽然无法面对面聚集,对这一共同命运的关注却将更多的人连在一起。

耶鲁北京中心诞生于2014年,致力于带来耶鲁的思想精华,在文学、哲学、政治、经济、医学、艺术、音乐等各领域,促进思想领袖的对话与交流。

爱丽丝·卡普兰现任耶鲁大学法语斯特林讲席教授,并被新任命为耶鲁惠特尼人文中心主任。她也是古根海姆基金会学者、美国人文与科学院院士。她在耶鲁开设的本科生课程包括讲授加缪、普鲁斯特的文学作品。

卡普兰教授是法语文学和文化领域的国际权威专家,目前共有七本专著,最新的著作为2016年出版的《寻找〈局外人〉》。该书为加缪26岁时创作的小说《局外人》作传,再现一部伟大文学经典的生命历程,已于今年6月由读库推出其中文版。

为这次跨越国界和时区的对话,读库也提供了五本《寻找〈局外人〉》的中文版,提供给前五位提问者。感谢读库。

劳拉·马里斯,作家,译者,本科毕业于耶鲁大学,并取得波士顿大学美术硕士学位(诗歌方向),现任教于纽约州立大学布法罗分校,教授创意写作。她的文章常见诸《纽约时报》《北美评论》和《耶鲁评论》等出版物。

她近期参与翻译的作品有Paol Keineg的《Triste Tristan》,一本关于普鲁斯特的漫画小说,和Louis Guilloux的《Blood Dark》(获牛津-魏登菲尔德翻译奖提名)。疫情期间,她正在重译加缪的《鼠疫》,预计明年出版。

卡普兰:大家早上好。知道我们这里是晚上而中国是早上这感觉还是蛮奇怪的,看来我们今天(明天)真的是要一起跨越一些界限。

《鼠疫》最初发表于1947年,故事发生在法国殖民下的阿尔及利亚城市奥兰,人们发现街上有死老鼠,很快,也发生了人被传染、离奇病故的情况,虽然一开始当局似乎不愿意承认这个状况。鼠疫爆发后,整个奥兰城被封锁,城市的居民要面对疫病生活下去,并战胜各方面的痛苦。

加缪的叙述是以里厄医生的口吻写成的,里厄医生在抗击疫情的最前线,并且此时与他的妻子不得不分离。他能做的就是尽力帮助患者并且等待疫苗的研制。但医疗能提供的治疗很少,市政当局的政策不利,鼠疫传播很快。这就是小说的开头。

这个情景我们今天听起来有点熟悉对不对?加缪从这里开始,塑造了一系列的人物,这些人物在心态上各不相同,比如有偶然被困在城里的记者,一心想要逃离;还有一个做黑市生意的家伙,有一个做事谨小慎微的公务员,他的秘密爱好是写小说,总是把小说开头一句写了一遍又一遍;有一位法官的儿子,还有一位牧师。

最终,鼠疫就像到来时一样,不知不觉突然结束了。但似乎每个人都改变了。

马里斯: 我开始这个翻译项目的时候,拿到的就是这一版。这一版的封面反映了人们对鼠疫的古典的理解(十七世纪的):得鼠疫死去的人皮肤会变成黑色(黑死病),老鼠带着病毒在城市中传播这种致命疾病,就像死神一样,这个场景是非常戏剧性的。这一版的封面设计师也许想传达这样的背景。

我第一次读《鼠疫》是在耶鲁大学、卡普兰教授的课堂上,这本书马上给我很大的震撼,因为它跟加缪的其他作品是根本不同的,尤其是与我们大多在高中读过的《局外人》相比。《局外人》一书就它的主人公默尔索来说,“人性因素”似乎是非常弱的。而《鼠疫》似乎代表了加缪自己人生的一个重要阶段,即,在纳粹占领的时期,在二战的法国,他要怎么做?刚刚接触《鼠疫》时,与《局外人》在风格上的显著不同是非常有趣的。

还有一件好玩的事:我和卡普兰教授去年12月的时候在奥兰,为翻译《鼠疫》做一些研究工作,那时候新冠病毒还没有爆发。我拍到这张照片,这是奥兰城的老城墙和城门,在小说中,加缪想象了在鼠疫爆发时城门被关闭,整个城市处于隔绝中。

马里斯:确实,今天再看这张照片,加之读到新型冠状病毒在世界各地传播的新闻,《鼠疫》的寓言的一面确实被减弱了,今天的人们在读《鼠疫》的时候,会更多向内心寻求自己的体验。今天我们的谈话会试着看看这种新的背景下带来的一些新读法。

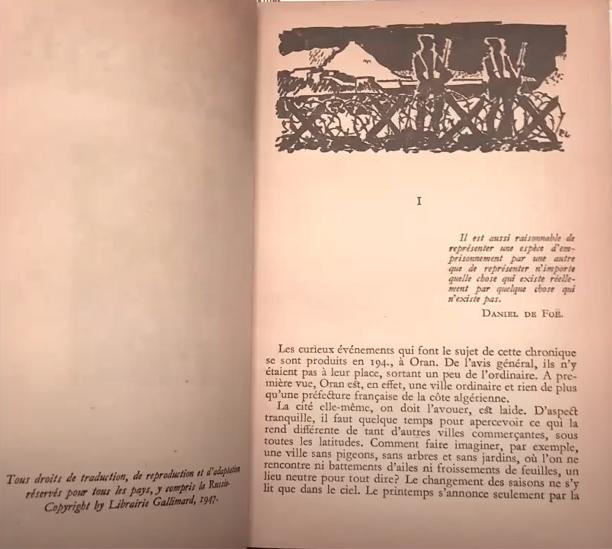

卡普兰:比如我们再看一下这个老版本的内页图。对当时的读者来说,那是上世纪四十年代末,他们会在小说中遇到诸多与战时的经历和感受非常相似的东西。1947年,这本书马上成为大畅销书,因为这本书让人们想起集中营,让他们想起关闭的边境,还有黑市,以及当时的政治气候。但是现在的读者再看这一页的时候,也许会觉得很奇怪为何这里画着集中营的铁丝网。

此外,影响到《鼠疫》一书的紧张氛围的,还有一个重要的因素:17岁时候他开始咳血,并被诊断为肺结核。他毕生(虽然去世很早)都一直要跟肺结核的反复发作斗争,在没有抗生素之前,发病时候病人要去医院向一侧肺里充气,让另一侧肺得到休息。因此《鼠疫》中那些身体患病的不适,随时存在的死亡威胁,几乎可以看做是加缪自身感受的延伸。

还有,小说中的里厄医生与妻子的分离,也是因为在战时,加缪在法国治疗肺结核,而他妻子在奥兰。总之《鼠疫》1947年出版之后,马上成为大热门;10年后,他获得诺贝尔文学奖,同时,他由于阿尔及利亚战争而陷入了沉默;在阿尔及利亚战争结束前,加缪就因车祸突然去世。

我很高兴地给大家展示一封信,这是1942年12月31日由加缪的妻子芙兰辛写给他们的美国朋友尼古拉· 基亚罗蒙特的,我现在念一下这封美丽的信:

今年年底我在这儿,跟很多美国人在一起,而我丈夫在法国,无法跟我团聚。实际上我从11月11日之后就再也没有他的音信了,我们可真是运气很不好。Jeanne Terraccini肯定已经告诉你了,他一月底开始就发病,这对他是个打击,但他很有勇气。

今年夏天他接受了新一轮治疗,我们去了法国,他在那里的山区疗养院养病。然后十月份我回来为我们在阿尔及利亚的生活做准备(我们准备搬回来)。本来他在法国的治疗是十一月结束,他将定一张船票回来,结果这时美军登陆北非。他要是在这里会非常非常快乐的。我们可真傻啊,我们想假装战争不存在。现在,战争把我们彻底分离了。

在小说《鼠疫》中,里厄医生将他妻子送去法国本土疗养,在实际生活中,是加缪自己在法国本土疗养。我觉得他这种将事实材料重新组织的方法非常巧妙。

加缪很喜欢的一位美国作家是梅尔维尔,尤其是《白鲸》,他喜爱梅尔维尔将白鲸作为一个象征的处理技巧。我现在给大家展示一段加缪的话,我认为这可以看做是《白鲸》影响了《鼠疫》的写作方法的证明:

像所有伟大的艺术家一样,梅尔维尔在具体的事实中构建象征,而不是用梦想的材料。只有天才能制造出这样的神话,这些神话是被铭刻在现实的厚重中,而不是在虚幻的想象中。

《鼠疫》本应是一个寓言,关于战争和抵抗的寓言,可是为了让这个寓言真实可信,加缪做了大量的关于鼠疫的研究,他要去研究奥兰的历史,当局的一些政策,他还去重读薄伽丘、笛福,所以他写的鼠疫如此真实,今天我们在读的时候,会相信他写的就是当下。结果就是,这个关于鼠疫的故事比他真的写一个纳粹占领的故事要长寿得多。

如今我们看到的阿尔及利亚,已经去殖民化,是一个自由国家,一个年轻的国家。顺带说一下,在阿尔及利亚也有相当数量的中国人,有唐人街和很多中国商品。总之我想给大家看一下,这就是今天的奥兰,这里的拱廊是法国式的,几乎可以认为是巴黎街景。

马里斯:我们看一些奥兰的街景是非常有帮助的,因为在《鼠疫》中他真的会非常真实细致地描写奥兰城市街景和街上的人,我认为他组织这本书的语言,很多语言的节奏也是根据城市的节奏来的,我想给大家分享一下我在翻译过程中遇到的一些段落。

要知道,这是继1948年吉尔伯特的译本之后,美国第一个新的译本(英国企鹅有另外一个译本),过去了这么多年,我想在翻译的时候,尽力抓住当时城市和时代的氛围还是很重要的。幸好加缪有很多情绪仅仅通过句子的节奏就能体会,比如他在描写被迫分离的情侣时,句子会被特意拉长,中间填上很多从句和短语,读者从这个长句子中就能体会那种恋恋不舍和渴望。再比如他写到城市的官僚体系的时候,语言就变得有些官僚气,能让你感到办事的死板和不便。

我想给大家展示的第一段话是如下的这段:里厄医生第一次看到老鼠死在大厅里。

这天晚上,贝尔纳·里厄站在大楼的走廊上掏自己的钥匙准备上楼进家,他看见一只硕大的老鼠突然从黑暗的走廊尽头爬出来,步态不稳,皮毛湿漉漉的。那小动物停下来,仿佛在寻求平衡,然后往大夫这边跑,又一次停下,原地转了个圈,轻轻叫了一声,终于扑到地上,从半张开的双唇间吐出血来。大夫沉思着看了它一会儿,上楼回到家里。

(刘方译)

一只老鼠吐血死亡,这可不是什么好兆头,可是这只老鼠死前还转了一个圈,几乎像是一个芭蕾舞演员一样倒下。实际上在小说的后来,有一个歌剧演员是在舞台上突然倒地身亡的,这可以看做是对老鼠死亡场景的回声。

这只老鼠似乎是在人界和畜界之间。另外老鼠吐出一口血也很有趣,这里加缪是在想着自己的肺结核,小说后面一段也提到了,里厄医生想到了自己妻子的肺结核。加缪非常擅长捕捉场景中人性的因素,即使是在“老鼠传播鼠疫”这样的情境下,他的笔触也非常感性,唤起的是更加私人的情感。

卡普兰:随着劳拉的翻译过程,我也再次对文本进行了细读,这只小老鼠我一直认为是宣布鼠疫开始的一个使者,但从来没有将它与后文中的歌剧演员联系起来。还有,劳拉你的翻译真的让我觉察,原来加缪那么经常抬起头来看天空啊,他有很多天空的描写。

马里斯:是的,加缪真的是很擅长观察天气。下面这一段我想给大家举例说明,我刚才提到的,在写到官僚体系的时候,他的语言变了,变为官方和躲躲闪闪的。这一段是在讲,城里的医生们开会之后,里厄医生想劝说当局尽快采取措施,但决策者们迟迟不能决定。

医生磋商会的第二天,高烧病人又激增了些。连各家报纸都提到了,不过都是轻描淡写,仅仅暗示一番而已。第三天,里厄总算看见省府的白色小型布告匆匆忙忙张贴在城里最不引人注目的地方。从布告上很难证实当局抱有面对现实的态度;措施也毫不严厉,看上去他们似乎非常迁就某些人不愿意使舆论担忧的愿望。政府法令的开场白宣称,在奥兰各社区的确出现了一些恶性高烧病例,但尚不能肯定其是否有传染性。此种病例还不够典型,还不足以真正引起忧虑,因此,全体居民无疑会保持冷静。然而,省长出于谨慎——大家定能理解这种谨慎精神——正在采取某些预防措施。这些措施旨在彻底防止一切瘟疫的威胁,应当在理解的基础上加以实施。因此,省长毫不怀疑,民众定将对他个人的努力给予精诚合作。

(刘方译)

你从这些措辞就能体会那种曲折、躲闪,扑朔迷离的感觉。里厄看着人们相继倒下,他看到高烧的严重程度、也看到传播速度是有多快,而城里的其他人看到的只是街角的一张小小的布告。这就像是在一个电影中,我们看到两个人隔着桌子在说话,但只有观众知道桌子下面有一个即将引爆的炸弹,加缪的语言成功营造了这样一种讽刺而紧张的氛围。

卡普兰:考虑到加缪一生都在跟纸张打交道,他知道纸张、文件的力量是有多大。

马里斯:是啊,尤其是在他们的时代,一张纸可能就是将你和相爱的人隔开的判决书,可以改变命运。再者,对加缪来说,纸张文件都是非常具体可触摸的,这跟如今网络上的信息又有极大不同。

接下来我们来看《鼠疫》中最感人最著名的一个场景,就是海边游泳的一段。(卡普兰:啊,我的最爱!)这是在里厄医生和他朋友塔鲁的中场休息。你知道,整个《鼠疫》的故事,都是非常紧张的战斗:人们相继死亡,医生非常忙碌;然后突然的,在中间出现了这一场:奇怪的、美好的、放松的喘息时间。在这一瞬间整个书的色调都变了。他们休息了一下,塔鲁说:“我们留一个小时给友谊如何?”这是属于友谊的一小时。

在这里加缪也允许读者感到疲劳,读者也需要休息。情绪需要一个出口,塔鲁感受到医生的这种情绪压力,他们稍微从战斗的重压中走出来了一小会儿。在这之前,二人一起去看望了一个不是很危重的病人,病人邀请他们到天台看了一会儿天空,塔鲁讲了自己的人生故事。随后,他们俩决定去海边游泳。这一段真的特别美。

大海在防波提的巨大石基脚下发出轻柔的嘘嘘声,他们攀登大堤时,无垠的碧波展现在他们眼前,像丝绒般厚重,像兽毛般柔滑。他们去面对深海的岩石上坐下。海水涨起来,再缓缓退下去。大海舒缓的起伏使海面时而波光粼粼,时而平稳如镜。他们前面是无边无际的夜。里厄感觉到了手掌下是凸凹不平的岩面,一种罕有的幸福感充溢着他的心田。他向塔鲁转过身来,从他朋友诚实而平静的脸上猜出他也有同样的幸福感,但这种幸福感并不能使他忘却什么,甚至不能忘却他思虑的谋杀问题。

(刘方译)

有意思的是,即使在这里,也有一个地方让我们想起那只老鼠(兽毛般柔滑)!这是一个休息时间,但鼠疫还存在,没有消失。但他们暂时解除了隔离。这一段他们的友谊非常美丽,他们充分感受到了幸福,但这种幸福不会令人忘记现实,我想这对加缪来说是非常重要的一个概念:在充分接受现实的情况下要有能力感受到幸福。

卡普兰:我发现加缪的幸福快乐经常都与大海、游泳相关。我正在读加缪的旅行笔记(去南美的旅行),每逢他对社交活动感到厌倦的时候他就写大海。一写大海他就放松了。另外我很喜欢你在这一段落中发现了水中的老鼠那个意象。这一段落,由于人们常常把它过于浪漫化,而忘记如何去阅读它。你知道,伟大的男性的友谊。

马里斯:其实我发现加缪的原文是非常克制的,然而吉尔伯特的翻译可能会比较有个人情绪,这也许是因为吉尔伯特本人是经历过二战的,他对战争时期的这种情感会有非常多的体会,而我在翻译的时候刻意注意到要把那种空白和克制还原回去。读者会感受到那些情绪,会比文中写出来的更多。

卡普兰:吉尔伯特的翻译是成功的,不过我真的很期待使用你的新译本,我想看看学生们读完的反应。

马里斯:我也很期待。接下来我要分享最后一个例子。这里是在说经过长期的分离后,人们又可以重聚,这里的句子让我们感受到人们被“拉长”的期盼,句子也被拉长。这一段是在讲朗贝尔,就是被迫留在城里的那个记者。

……然而,当他们看见冒着白烟的火车时,他们的流放感就在如痴如醉的快乐骤雨般的冲击下倏忽之间消失了。列车一停,那通常也在这个站台开始的遥无尽期的分离便在瞬间结束,在这一瞬间,他们在狂喜中伸出手臂贪婪地拥抱那已经有点生疏的身体。至于朗贝尔,他还没来得及看看那奔过来的人儿的体态,她已经扑到他怀里了。他伸出双臂搂着她,把她的头紧紧贴在胸前,但他只能看见熟悉的头发,这时,他听任自己热泪奔流,却不知道哭的是眼下的幸福还是压抑太久的痛苦,但他至少可以肯定,眼泪能够阻止他去核实埋在他心窝上的是他望眼欲穿的伊人的脸,还是什么陌生女人的脸。他过一会儿便能释疑。但此刻他要和周围的人一样行动,那些人看上去似乎相信鼠疫可来可去,但人不会因此而变心。

(刘方译)

请大家注意这一个长句子,这真的是全书最长的句子。这是人们分离的最后一刻,人们的神经像是被拉到橡皮筋最长的程度,随着这列火车的进站,人们漫长的等待终将结束,下一刻是重逢,长久以来的第一次拥抱。我真心崇拜这样的句子,加缪熟练地使用写作技巧,这一段的前面建立起一些模糊的期待,后面则用非常具体、非常生动的东西取代了这些模糊。

这一段真的会令我想很多,尤其是最后一句,经常回响在我的脑海里:“此刻他要和周围的人一样行动,那些人看上去似乎相信鼠疫可来可去,但人不会因此而变心。”就像现在,我们还不知道这次的疫情将如何结束,也不知道人们有没有被疫情改变。这些在站台上等待亲人的人能引起我们很多人的共鸣,想象着,也许一切都没有变。

卡普兰:是的,鼠疫褪去,却带来了新的痛苦,重逢是有危险的,比如这里的朗贝尔,他不知道这个他期盼了很久的人会不会已经变成了陌生人。加缪对分离是有深刻的感受的,我来引用一段他为报纸写的专栏中的关于分离的话:“感伤的渴望、破碎的爱,飞跃欧洲平原和高山的幽灵般的对话,这些都是等待着与人重逢的人在脑海中的独白,我们破碎时代的印记。”

他痛恨分离,我想分离对他来说就是瘟疫,他曾经想过把这部小说叫做《被分离者》。

马里斯:了解加缪的生平、注意到加缪如何把自己的生活轨迹和感受使用到小说人物中也是很有趣的,比如里厄医生(与母亲、与妻子的关系)、比如朗贝尔的记者背景,比如塔鲁强烈地反对死刑,这些都带有明显的加缪个人的印记。

卡普兰:这就像在梦的解析中,你梦中的不同人物实际上都是你本人的某一面。

问题一,如何看待翻译的流畅问题。

马里斯:翻译中的流畅度是个有些吊诡的问题,其实在翻译加缪的书的时候,我反而会注意不要那么流畅。我会逼迫自己去注意他原文中那些奇怪的、拐弯抹角的句子,这些句子在读起来的时候,不顺畅的程度如何?在转换为另一种语言的时候,不顺畅的程度是否等同,是否把那种奇怪、拐弯抹角和不直接表达出来了?

卡普兰:是的,吉尔伯特的翻译是比较注重流畅度的,为了英语的流畅,他甚至会忍不住加上自己的解释,尤其是在他翻译的《局外人》中,因为《局外人》的语言更独特一些。这个问题在《寻找〈局外人〉》中我也提到,由于吉尔伯特完全没能理解加缪的语言风格,那些间接引语、破碎的简短的句子等,他笔下的阿尔及尔街头混混就像是一个有教养的英国人。

问题二,如何看待加缪的“存在主义”的哲学观对理解其小说的作用?

首先必须说,加缪一直对硬贴在他身上的“存在主义”的标签很不以为然,他曾经开玩笑说他和萨特应该专门举办一个记者招待会,声明他们的哲学观相互没有关系。加缪也不喜欢人们因此对他的政治态度和身份做过多的要求,他不太属于萨特和波伏娃的圈子。

相反,加缪的“荒诞主义”对理解他几乎所有的作品都是非常重要的。这个我们在很多地方也解释过,由于他的肺结核,他过早地发现了世界对人的命运是那么的冷漠,世界是荒诞的,所以他发展了“西西弗式的幸福”,即使每天重复一个必定徒劳无功的劳役,也要设想自己是幸福的。

马里斯:没错,加缪的荒诞哲学更侧重世界与人的关系,而不是人与人之间的关系。但是说到对小说翻译的影响,我想,其哲学观可能会影响到他的写作,他让一些很官僚的作风变得滑稽有趣。

加缪有一种独特的幽默,他擅长讽刺和黑色幽默。比如有一个地方,是关于对鼠疫中去世的人的处理,由于死亡人数多,丧葬用的布匹和墓穴都不够用了。省长做了些努力改善(重复使用棺材)。然后这时里厄大夫说:“是的,埋葬方式相同,但我们却登记了卡片。进步是不容置疑的。”这种地方都体现出他面对荒诞时冷峻的幽默。

▲

对话嘉宾:爱丽丝·卡普兰、劳拉·马里斯

主持人:刘子邦(Devin Lau)

翻译/整理:杨芳州·读库副主编

▼

原标题:《什么人能制造出这样的神话》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司