- +1

世界预防自杀日 | 让神经生物学告诉我们,什么是自杀

原创 Catherine Offord 科学艺术研究中心

他后来在2018年出版的《自杀行为的神经科学》(The Neuroscience of Suicidal Behavior)一书中描述了这一经历,Valerie的故事给van Heeringen留下无法磨灭的印象。为什么有人会做“如此可怕的事情”,这是他开始研究自杀行为的第一个刺激因素。

自杀既复杂又悲惨。从自杀的想法、自杀的尝试到自杀的完成来区分,自杀行为可以分为各种,所有这些都可能与不同程度的暴力或意图有关。这些行为本身在性别、种族和其他人口统计学类别中的发生率都不同,并且几乎总是发生在有着抑郁或其他情绪障碍的背景下——抑郁者居多,只有一小部分有情绪障碍的人会自杀。

没有哪个科学研究领域能够单独解决像自杀这样复杂的现象。但van Heeringen和许多其他科学家希望,通过深入研究神经生物学的过程来找到问题的答案。这项工作正在为一些观点提供支持,即自杀与特定的生物化学变化联系在一起,并且也许可以和精神健康方面的紊乱同时进行测量和定位。

科学家们现在用压力素质模型来考虑自杀风险,这个模型将自杀视为一种既有所谓诱发因素(如压力升高或情绪障碍)、又有易感因素(即素质,如家族史、特定基因变异,或早期生活中的虐待、忽视等逆境)的产物, “自杀不仅仅是……深度抑郁引起的。”哥伦比亚大学的John Mann解释道。他是一位精神病专家和翻译神经学家,与哥伦比亚大学的神经生物学家Victoria Arango一起助力开发了一个概念框架。

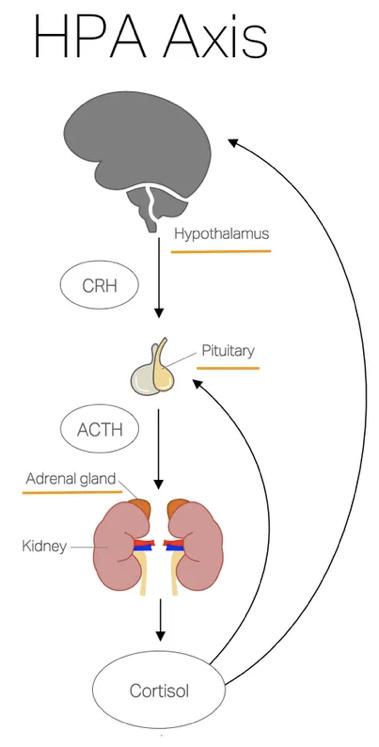

这一框架有助于集中研究调节大脑对压力反应的生化途径,以及那些有自杀倾向的人如何改变这些途径。大脑有多种应激反应,但与自杀有关的反应中,研究得最充分的是下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴,它控制着应激激素皮质醇的释放。

关于HPA轴与自杀之间联系,有一些早期线索:在自杀身亡者大脑样本中,高浓度的促肾上腺皮质激素(会引发皮质醇的产生)释放比其他方式死亡的人的大脑样本中要多。另有其他研究表明,自杀身亡者肾上腺部位会增大。然而,这类研究并没有试图确定观察到的影响是专门针对自杀的,还是更普遍的情绪障碍。

最近,关于HPA轴在自杀中起到中心作用的观点,得到了麦吉尔大学精神科医生Gustavo Turecki和其他人的支持,他们的工作揭示出即使在精神疾病得到控制的情况下,早期生活中的逆境也是自杀最大危险因素之一,可能会对HPA轴的功能产生长久影响。2000年代中期,Turecki与麦吉尔大学的遗传学家Moshe Szyf合作发现,被母亲忽视的老鼠发生了海马体表观基因组的变化,以及HPA对压力的反应异常。海马体是涉及压力、学习和记忆的大脑区域。在自杀身亡和有儿童虐待史的人的海马体中,他们发现了NR3C1基因甲基化和表达减少的证据。NR3C1是一种糖皮质激素受体,有助于抑制皮质醇信号传导。

此后的研究就开始将自杀行为与其他HPA相关基因的甲基化异常联系了起来。2018年对近90名自杀未遂者进行的一项评估发现,其中一些人血液样本中CRH基因甲基化程度降低,特别是在那些自杀尝试显得更为暴力或更可能致死的人身上。还有几项研究发现,与健康对照组以及未自杀的抑郁症患者、精神分裂症患者或其他精神疾病患者相比,自杀身亡者体内SKA2基因甲基化水平过高,表达水平降低。SKA2编码一种与NR3C1相互作用的蛋白。

HPA轴与自杀行为之间的关系是复杂的。例如,虽然一些研究暗示自杀死亡者的HPA轴对压力反应过度,但其他研究表明,企图自杀的人的皮质醇基线水平较低,HPA对压力的反应也减弱。“这是一个令人困惑的文献,”匹兹堡大学医学院的精神病遗传流行病学家Nadine Melhem认为,这种不一致的部分原因可能来自于小样本研究和实验设计的变数。

但这些变数也可能来自不同人群自杀行为驱动因素的差异。Mann的研究小组去年报告说,在35名自杀未遂者中,只有那些在人格测验中冲动攻击性得分高的人身上,皮质醇对压力的反应才显著升高。几年前的一项荟萃分析发现,在40岁以下人群的研究中,皮质醇水平与自杀未遂风险呈正相关,但在老年人的研究中却呈负相关。Melhem说,她和同事们正着手建立纵向数据集来解决这其中的分歧。

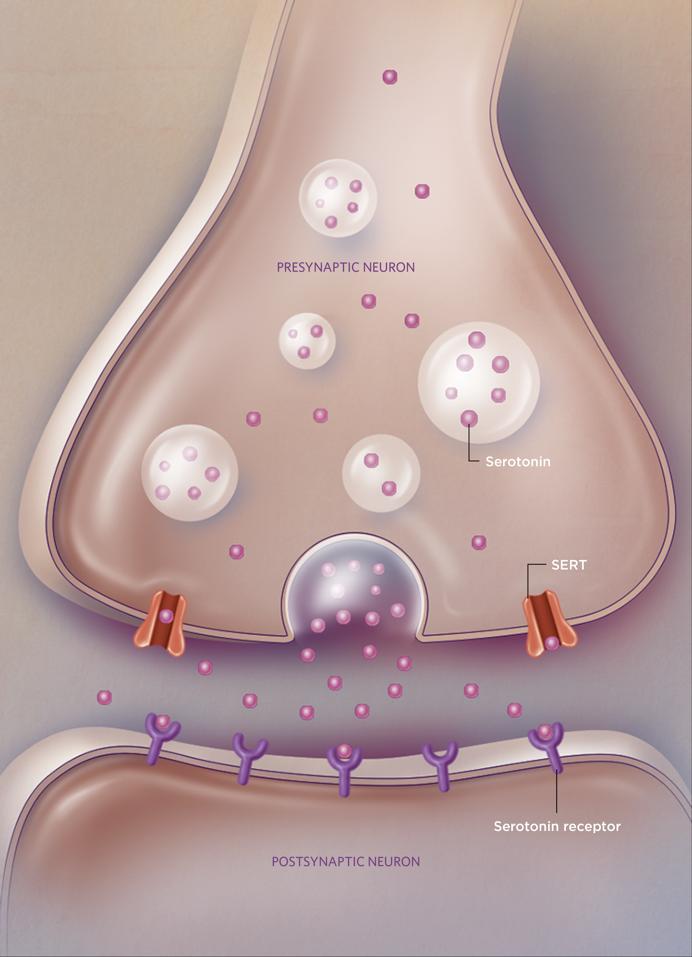

与HPA轴一样,5-羟色胺信号似乎受到早期生活逆境的调节。例如, 编码5-羟色胺受体的HTR2A基因,其甲基化在遭受早期生活逆境的儿童身上会发生改变,尽管还不清楚这些甲基化变化如何影响HTR2A的表达。2016年,英国一项针对双胞胎的研究显示,与未受欺负的儿童相比,受到欺负的儿童在SERT处甲基化过度,这种基因编码的蛋白质有助于将5-羟色胺从突触传回到突触前神经元。受欺负儿童对压力的皮质醇反应也较为迟钝,这暗示了5-羟色胺能系统和HPA功能之间的联系。

这些生理变化如何影响自杀行为还有待观察,但像Mann这样的研究者正在努力解开一些细节。有点反直觉的是,高水平5-羟色胺受体有可能导致5-羟色胺信号的缺失。这是因为受体是神经反馈的一部分,它抑制了5-羟色胺进一步释放到突触中。因此,对于有自杀倾向的人来说,似乎“问题不在于制造5-羟色胺的能力,而在于使用5-羟色胺的能力。”Mann说道。这种作用也有助于解释为什么选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)比其他一些抗抑郁药在抑制自杀想法和行为方面做得更好,SSRIs减少了5-羟色胺受体的数量和反应性,从而沉默掉抑制5-羟色胺的负反馈回路。

除了5-羟色胺之外,包括谷氨酸、γ-氨基丁酸和多巴胺等神经递质也在自杀行为的背景下进行了研究。最近的研究发现,与谷氨酸受体相互作用的氯胺酮和乙氯胺酮可降低临床抑郁症患者的自杀风险。然而,有关这些神经递质的文献相当不一致,这促使研究人员继续寻找新的机制来解释自杀行为。

对于这一发现有许多可能解释,其中一个是用抗生素或其他医院药物治疗感染会影响心理健康。但van Heeringen和其他人指出,这项研究与另一个关于自杀行为的假设有关,一个与炎症有关的假说。

曾有报道揭示,自杀风险升高会发生在自身免疫性疾病患者和创伤性脑损伤患者身上,这些病和感染一样,通常涉及炎症。进一步的线索来自于对弓形虫的流行病学研究,弓形虫是一种寄生虫,可引发人体慢性、低水平的神经炎症。2018年对韩国近300人进行的一项研究发现,14%的自杀未遂者疟原虫检测呈阳性,而健康对照组中只有6%。在几个美国人群样本中也找到过同样的相关性。总之,这些发现描绘了一个令人信服的画面,神经炎症“是故事的一部分”。

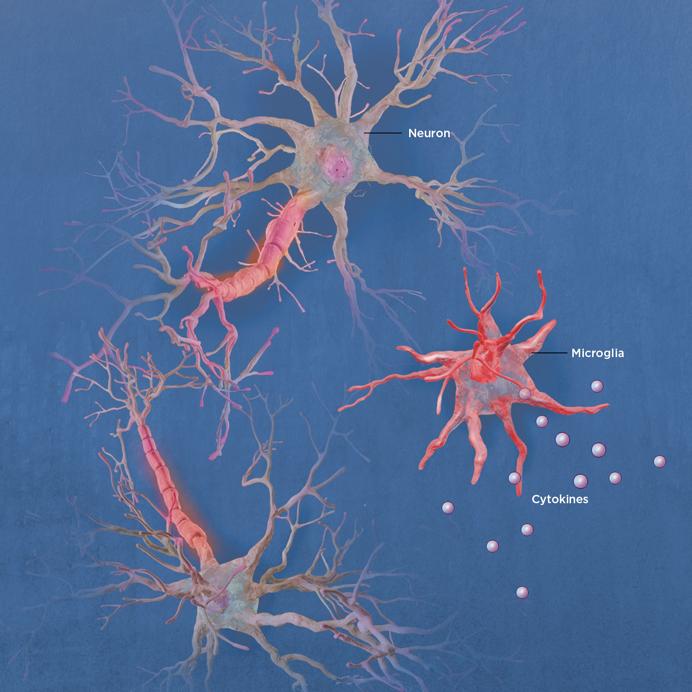

虽然抑郁症并不被认为是一种炎症性疾病,但在患有抑郁症的人的大脑中,神经炎症的迹象屡屡被记录在案,而且许多抗炎药显示出抗抑郁的作用。Melhem补充说,小胶质细胞是中枢神经系统的主要免疫细胞和炎症介质,在自杀身亡者大脑中往往表现出增强的活性,而且一些研究已经确定了在自杀成功或未遂的人身上,诸如白细胞介素-2、白细胞介素-6、白细胞介素-8等炎症细胞因子的浓度会升高。

神经炎症究竟如何影响自杀行为的机制尚不清楚,最近一些流行病学研究也对这种关联是否独立于抑郁症而存在提出了疑问。研究人员正在探索的一个方向是神经炎症与5-羟色胺能系统的相互作用。在一个被认为是由小胶质细胞介导的过程中,神经炎症触发了5-羟色胺分子前体色氨酸的代谢转移,从而转向有可能降低5-羟色胺分子信号的化学途径,并引发了脑内其他与自杀有关的变化。

精神病医生David Brent职业生涯中一个决定性时刻,发生在大约40年前的驻院期间。Brent被分配到匹兹堡大学医学中心儿童医院,处理因故意药物过量而入院的年轻人。他必须确定谁应该被送到精神病院,谁可以安全回家。他发现自己很难做到这点,当他更多去了解其他临床医生是如何做决定时,“我意识到自己身处一群棒棒的同伙之中,没人真正知道他们在做什么。”

对于任何试图自杀者提供护理的人来说,这也是一个两难选择。今天的临床医生们常常依赖于让病人报告他们的意图,以便决定适当干预措施。但这种方法有局限性。2019年一项针对自杀意念的荟萃分析发现,约60%的自杀身亡者在临终前几周或几个月被询问时,都否认过自杀念头。

这个问题导致研究者们不得不从生物标志物角度来预测自杀行为。鉴于HPA轴与自杀密切相关,长期以来它一直是这项研究的重点,而且有证据表明血液或唾液中皮质醇水平异常高于或低于正常水平,都有可能成为生物标志物。2018年,Melhem、Brent及其同事发表了一项针对青少年的长期研究,结果表明,一个人的皮质醇基线水平可以用作预测,如果在接下去几年内,皮质醇水平升得越高,其自杀企图就越强。

皮质醇测试可以用来加强其他自杀企图测量的有效性,如关于社会和学业压力的问卷调查。最近一项分析表明,虽然调查数据可以很好地预测220名有心理健康问题的少女中谁会在未来几个月出现自杀意念,但却不太能预测出谁会尝试自杀。但如果把注意力放在实验室测试中皮质醇反应迟钝的女孩身上时,预测结果就要好得多。

除了压力反应外,其他研究小组还试图识别与神经传递有关的生物标记物。几年前,Mann小组利用正电子发射断层扫描技术,评估了100名抑郁症患者中脑中的5-羟色胺受体水平,发现水平较高就预示着未来两年内更大的自杀意念和更致命的自杀行为。去年夏天,耶鲁大学神经心理学家Irina Esterlis领导的一个研究小组报告说,用PET测量另一种谷氨酸受体mGluR5,发现其与创伤后应激障碍患者当下的自杀意念有关,尽管该结果对重度抑郁障碍患者并不成立。

对于这些生化特征在评估自杀风险方面的潜力,研究者们看法不一。在东田纳西州立大学研究抑郁症的药理学家Greg Ordway说,虽然生物学可以识别出有自杀倾向的人,但不太可能产生一个或几个生物标志物来可靠地揭示一个人是否即将结束生命。“自杀是极难预测的,”他说,“人们总是在努力,像我这样的人在寻找标记。但实际上,我并不认为我们可能会找到。”

一些最有前途的风险评估工具可能来自神经科学的其他领域,这些领域测量大脑中更复杂的情绪信号,而非生化信号。2017年,David Brent和卡内基梅隆大学的神经科学家Marcel Just还有其他同事一起,利用功能性核磁共振成像技术,对34名正在思考“死亡”、“麻烦”和“无忧无虑”等字眼的被试进行大脑成像,然后用机器学习算法来处理数据,研究小组在报告中称可以区分出那些有过自杀意念的人,准确率为91%。而在这些人中,他们以94%的准确率确认了那些曾经尝试自杀的人。

2019年,Melhem和同事发表了一个模型,根据一个人抑郁症状的严重程度和可变性等因素来预测自杀企图。她希望在未来几年里,能够将易于收集的临床数据与脑扫描或其他诊断测试中的生物信息相结合,应该会导致更准确的预测。

寻找这样的测试对预防自杀有着重要的影响,在意义上甚至超越了它们用来评估风险的潜力。Melhem说:“当我们就像其他医学领域一样引入生物标记物时,那么患者的耻辱感就会减少。”当病人听到科研人员正在研究自杀的生物学基础时,他们常常感到惊讶,“因为他们一直认为这是自己性格中的一个行为缺陷,并对此感到内疚。这是我们想要破除的那部分耻辱。”

原文链接:

https://www.the-scientist.com/features/what-neurobiology-can-tell-us-about-suicide-66922

略有改动

ABOUT.

科学艺术研究中心是一家非营利机构,以“跨界促生变革”为核心,致力于打造国内首家科学艺术家们的研究与创新平台,来促进不同学科领域间的高度交叉融合。科学艺术研究中心集创作与传播为一体,推动科学知识的大众普及。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司