- +1

《吕著中国通史》何以称为经典?

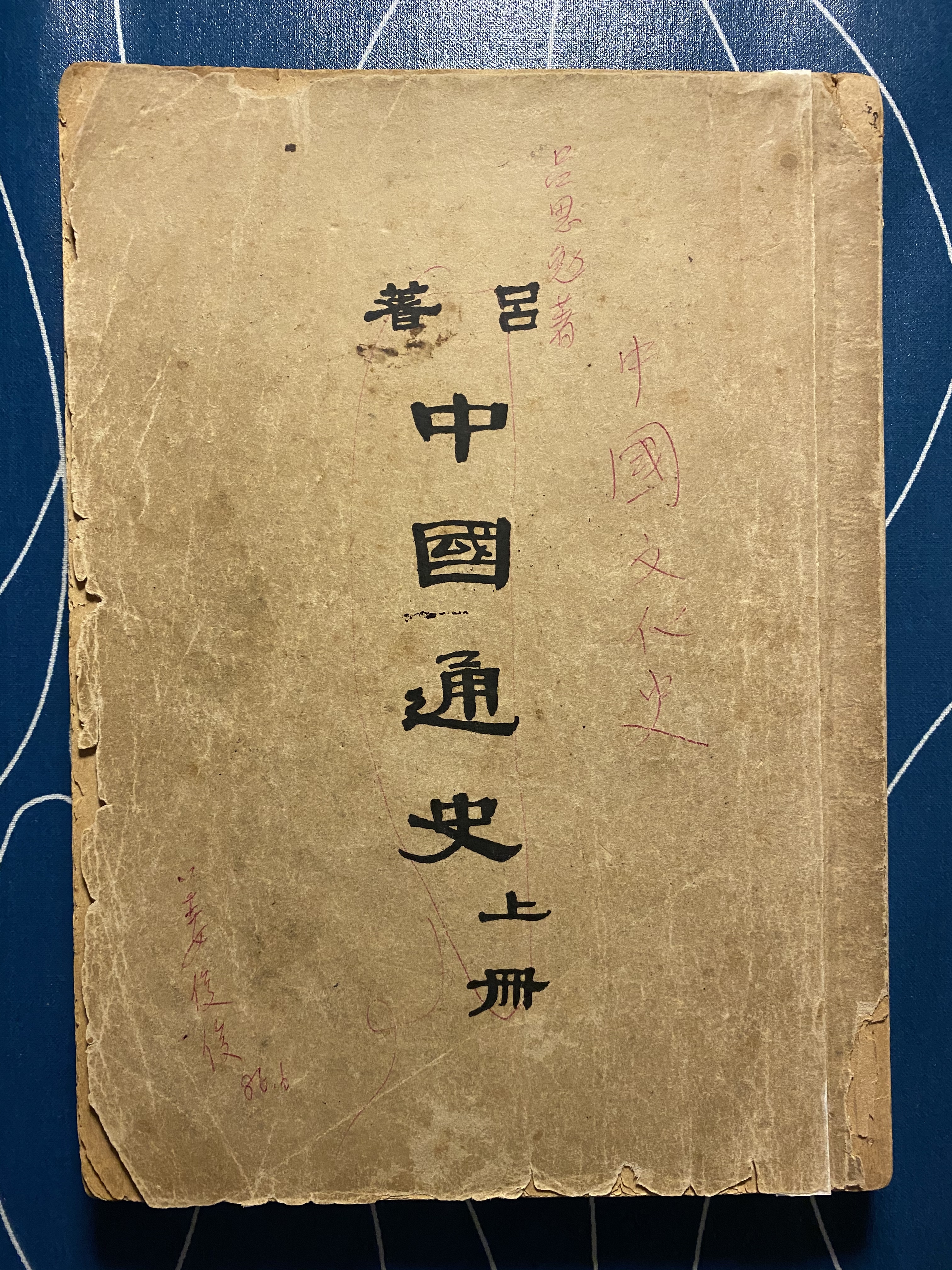

《吕著中国通史》,吕思勉著,中华书局2020年7月版,42.00元

吕思勉先生的《吕著中国通史》虽然出版于八十年前,我仍把它列为中国通史方面的经典著作,推荐给大家学习阅读,这是因为此书的特色在中国通史的著作中是很少见的。关于它的特色,最早已有史学名家顾颉刚先生在《当代中国史学》中略作评述,可惜八十余年来,阅读界对此点还未十分留意。顾先生《当代中国史学》的“通史的撰述”一节惜墨如金,列举“较近理想的”通史家七位、通史著作八种,而具体展开评述的唯吕先生和张荫麟先生的著作三种。顾先生对《吕著中国通史》的评述是这样写的:

吕先生近著尚有《中国通史》二册,其体裁很是别致,上册分类专述文化现象,下册则按时代略述政治大事,叙述中兼有议论,纯从社会科学的立场上,批评中国的文化和制度,极多石破天惊之新理论。 (顾颉刚:《当代中国史学》,胜利出版社1947年版,第85页)

这里评述的《中国通史》,就是本文所介绍的《吕著中国通史》(下文或简称《吕著》)。顾先生概括此书的特点有三:一是体裁别致,二是叙述与议论兼顾,三是批判的态度与石破天惊的新观点。关于体裁问题,《吕著》在“绪论”中有专门的解释,此处略而不论。叙述本是史书的主要内容,而《吕著》特加重了议论的部分,所以顾先生说它是“叙述与议论兼顾”,其目的还是在于“从社会科学的立场上,批判中国的文化和制度”,提出他的一些观点与看法。换言之,《吕著》较之于同类通史著述的不同特色,就在于“从社会科学的立场上,批判中国的文化和制度,极多石破天惊的新理论”。

《吕著中国通史》初版书影

要说明《吕著》的这个特色,我们还是需要引录和阅读作者的原文。《吕著中国通史》有“教育”一节,讨论教育事业与宋代的书院,他写道:

凡国家办的事,往往只能以社会上已通行的,即大众所公认的理论为根据。而这种理论,往往是已经过时的,至少是比较陈旧的。因为不如此,不会为大众所承认。其较新鲜的、方兴的,则其事必在逐渐萌芽,理论必未甚完全,事实亦不会有什么轰轰烈烈的,提给大众看,国家当然无从依据之以办事。所以政治所办理的事情,往往较社会上自然发生的事情为落后。教育事业,亦是如此。

接着,吕先生叙述了宋代的书院之设,说都是当时有道德学问者所提倡,或为好学者的所集合;他们都是无所为而为之,所以能够真正研究学问等等。随后,吕先生又写了一段议论:

新旧两势力,最好是能互相调和。以官办的学校,代表较旧的、传统的学术;以私立的学校,代表较新的、方兴的学术;实在是最好的办法。 (《吕著中国通史》,中华书局2020年版,第248、249页)

教育指望全由国家来办养包办,那政府一定是举鼎绝髌、力不能及。这本是常识,也是社会科学的成说。如此,宋代的书院制度留给后人的启示是什么呢?私立教育是否只有分担政府负担的功能呢?公立教育与私立教育的不同究竟在哪里?吕先生由书院之制的叙述,进而议论到公立私立的差异,强调它们的不同,根本上在于代表了思想上、学术上的新与旧。这不能不说就是顾先生所指的“石破天惊”的新理论。

吕思勉(1884-1957)

又如“族制”一节,吕先生在叙述了中国历史上家庭制度的变迁后说:

中国社会,(一)小家庭和(二)一夫上父母下妻子的家庭,同样普遍。(三)兄弟同居的,亦自不乏。(四)至于五世同居,九世同居,宗族百口等,则为罕有的现象了。┄┄在经济上,合则力强,分则力弱,以昔时的生活程度论,一夫一妇,在生产和消费方面,实多不能自立的。儒者以此等家庭之多,夸奖某地方风俗之厚,或且自诩其教化之功,就大谬不然了。然经济上虽有此需要,而私产制度,业已深入人心,父子兄弟之间,亦不能无分彼此。于是一方面牵于旧见解,迫于经济情形,不能不合;另一方面,则受私有财产风气的影响,而要求分;暗斗明争,家庭遂成为苦海。试看旧时伦理道德上的教训,戒人好货财、私妻子,而薄父母兄弟之说之多,便知此项家庭制度之岌岌可危。

他又说:

不论何等组织,总得和实际的生活相应,才能持久。小家庭制度是否和现代人的生活相应呢?历来有句俗话,叫做“养儿防老,积谷防饥”。可见所谓家庭,实以扶养老者、抚育儿童,为其天职。然在今日,此等责任,不但苦于知识之不足,(如看护病人,抚养教育儿童,均须专门智识。)实亦为其力量所不及。(兼日力财力言之。如一主妇不易看顾多数儿童,兼操家政。又如医药、教育的费用,不易负担。)在古代,劳力重于资本,丁多即可致富,而在今日,则适成为穷困的原因。因为生产的机键,自家庭而移于社会了,多丁不能增加生产,反要增加消费。(如纺织事业。)儿童的教育,年限加长了,不但不能如从前,稍长大即为家庭挣钱,反须支出教育费。而一切家务,合之则省力,分之则多费的,(如烹调、浣濯。)又因家庭范围太小,而浪费物质及劳力。男子终岁劳动,所入尚不足以赡其家。女子忙得和奴隶一般,家事还不能措置得妥帖。 (《吕著中国通史》,第35、36-37页)

传统的小家庭,能否与现代人的生活相适应?能否担当其养老抚幼的责职?今日的年轻夫妇是否还是忙得像“奴隶一般”?这些都是吕先生研讨“宗族”“家庭”等历史问题后真正想安顿的落脚点。他认为:学习历史,所探求的是“理而非事”,既“不能不顾事实,又不该死记事实”。所以希望读者能“对于中国历史上重要的文化现象,略有所知;因而略知现状的所以然;对于前途,可以豫加推测;因而对于我们的行为,可以有所启示”。 (《吕著中国通史》,第6页)

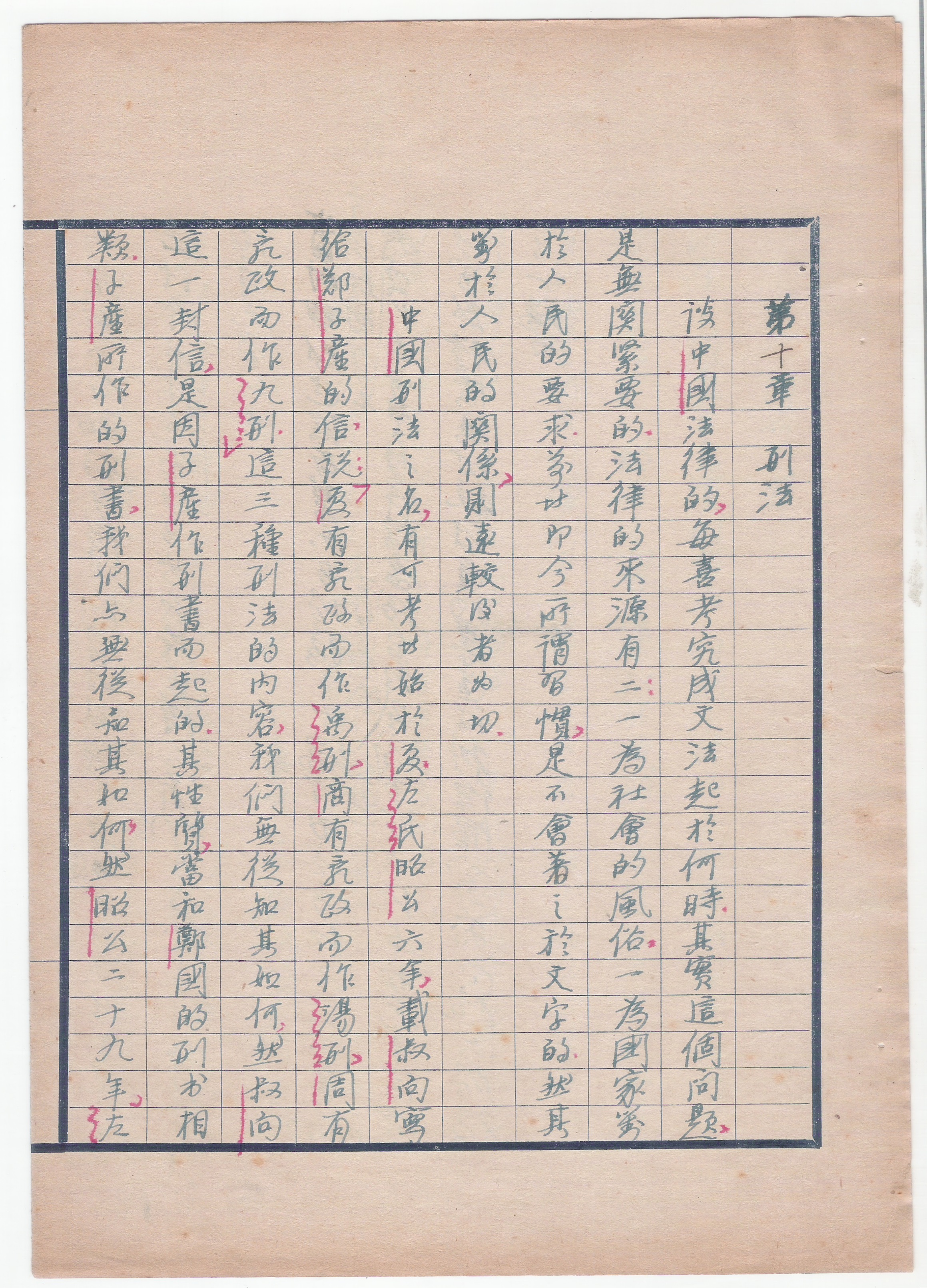

《吕著中国通史》第十章“刑法”手稿

读了上面引录的《吕著》议论,我想起《法兰西的特性》的导言里写有的两句名言:“过去和现在成为一对分不开、拆不散的伴侣。”“历史本质上是以未来的名义对当代提出的警告。” (布罗代尔著,顾良、张泽乾译:《法兰西的特性——空间和历史》,商务印书馆1994年版,第12页)确实,没有对现实的关切,没有对未来的热爱,一个历史学者如何会去思考和追问这样的问题呢?史家对历史的热爱,和对现状与未来的关切,也可以有多种方式。钱穆先生《国史大纲》的“温情与敬意”是一种方式,吕先生《吕著中国通史》的冷峻的“批评”也是一种方式。如将钱先生的《国史大纲》与吕先生的《吕著中国通史》相比较,那么读钱书,如同与慈母谈心;读吕著,则如同与严父对话。一个人的心智如要得到健康的培育,既要有慈母般的“温情”谈心,也要要严父般的“冷峻”对话。史学经典的阅读也是如此。然而,对吕先生来说,对历史持一种冷峻的批评态度,全是出于他的治学的目的和动机。他说:

大凡一个读书的人,对于现社会,总是觉得不满足的,尤其是社会科学家,他必先对于现状,觉得不满,然后要求改革;要求改革,然后要想法子;要想法子,然后要研究学问。若其对于现状,本不知其为好为坏,因而没有改革的思想,又或明知其不好,而只想在现状之下,求个苟安,或者捞摸些好处,因而没有改革的志愿,那还讲做学问干什么?所以对于现状的不满,乃是治学问者,尤其是治社会科学者真正的动机。 (《从我学习历史的经过说到现在的学习方法》,1941年3月21《中美日报》,《吕思勉全集》第12册,上海古籍出版社2015年版,第750-751页)

我曾说:吕先生写的中国通史,都有他的特色,不同层次上,都适合用作学史的入门书。“入门书”三字,不可误解为只适合于初学者的书。其实,吕先生的中国通史,都是浅而不陋,深而不玄,既适合用作通俗学习的入门书,也可以当作深入研读的经典书。其冷峻的批评态度,本是历史学习的应有之义,也是我们滋养心智的必需品。这就是《吕著中国通史》作为中国通史方面的经典书,能够经久不衰、常读常新的真原因!

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司