- +1

上海相册|㉑城市的表与里

【编者按】

摄影评论家顾铮说,“什么时候按下快门,真是一件不好说的事。”这句似是而非的话非常有意思,就像诗人张定浩说我喜爱一切不确定的事物,就像“五条人”仁科说,问题出现我再告诉大家。在上海街头,你会“被情景所左右,被现场的气氛所裹胁,被世间动静所吸引”,按下快门。作家金莹,也是一位纪录片导演,迷恋“扫街”的她说:城市的表与里互相映照,最表面的部分有时会呈现出最本质的内里。

【上海光景】

光,2014

街景,2020

无题,上海,2018

疫期,上海,2020

下班的空姐,2007

隔岸观火,2015

杨浦,2018

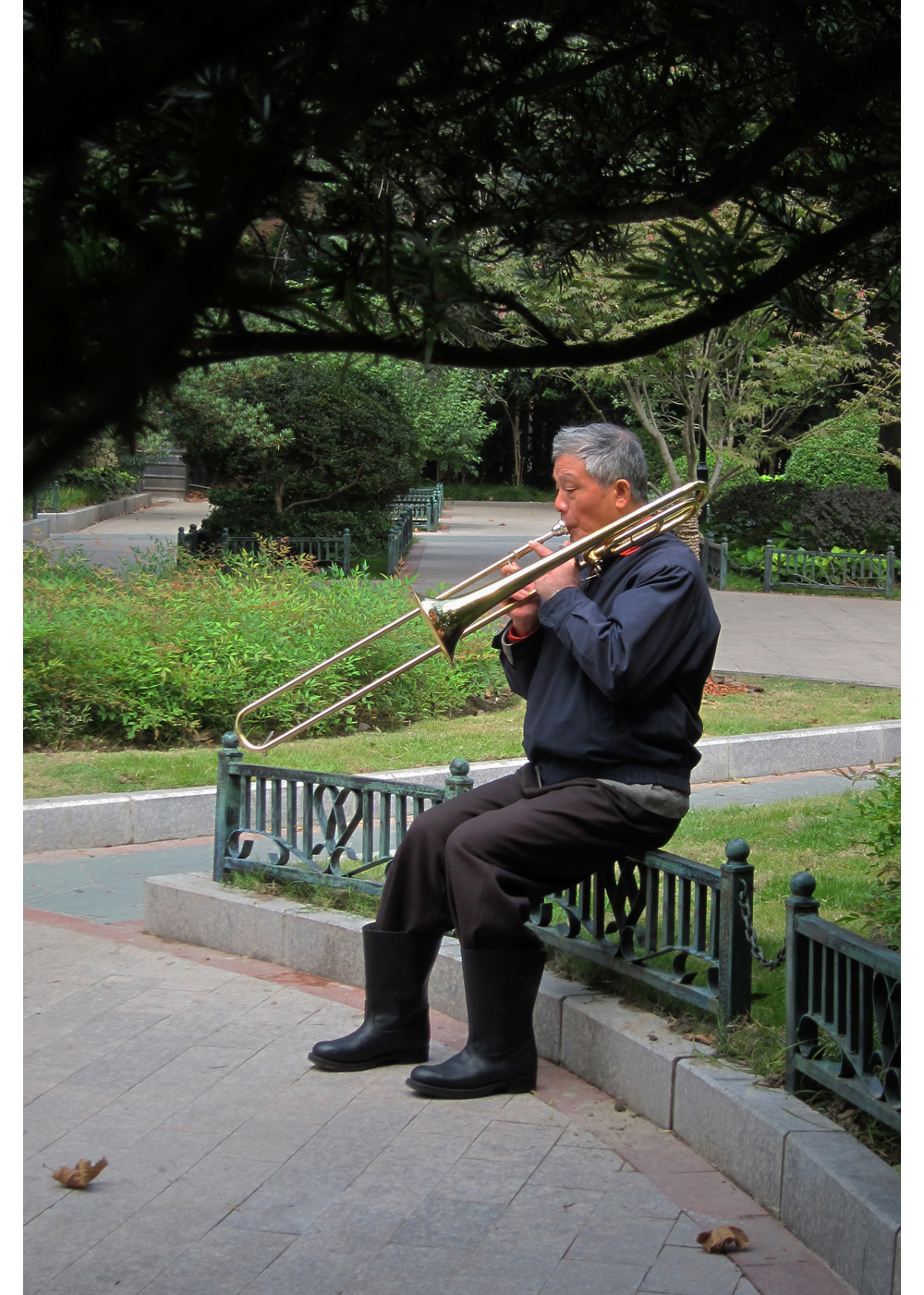

上海公园一景,2013

上海公园,2013

无题,2019

城市的表与里

城市的表与里互相映照,最表面的部分有时会呈现出最本质的内里。也是因为这个原因,我曾像21号摄影师一样迷恋过“扫街”。

那时我刚拥有一枚德国产MINOX胶片机,定焦,需要简单调整光圈和被拍摄物的距离,单手可握,按下快门时几乎没有声音。MINOX最有名的一款机型据说是专为间谍使用的小型照相机,犹如一支录音笔大小,尤其擅长拍摄文件。我的这款照相机没有间谍机那么小,但也因其小巧和无声,尤其适合每天随身携带扫街用。每当在街上看到打动自己的那个决定性瞬间时,轻轻按下快门的刹那,仿佛自己也拥有了间谍般的观察力。

街道上的各色人等是最容易入镜的对象。我曾像21号摄影师一样在马路上拍过各种晾晒在外的被单,那些被单花纹和底下露出的陌生人的脚,像同一页书里的脚注和尾注;也曾在茂民路上拍过一个蓝色连衣裙女孩,因为感觉那身蓝布最能代表初夏的上海;还拍过外滩源附近的一处建筑工地,建筑工人在夕阳下穿行在脚手架间,楼顶上同时有一只猫咪从容走过;还有各种大白天在马路上睡觉的人,有的四仰八叉直接躺在草坪上,有的坐在花坛边打盹;以及各种各样的等待,等着过马路、等着想心事、等着看手机、等着休息、等着搭讪、等着拥抱……匆忙行走的城市里,他们像一个个暂停键,也像城市这座巨兽吐出的泡泡,让城市本身也变得轻盈起来。

因为用的是胶片机,不能马上看到拍摄效果,也因为胶片的珍贵,不可能像数码相机一样连拍数张,所以在看到瞬间的同时,既需要当机立断,也需要耐心捕捉。整个过程也有点像打猎,时而捕捉到猎物,时而失手。而这一切,都需要攒着拍完一卷胶片去冲印完成后才能看到最终结果。在那个智能手机还没普及的年代,普通手机的形状千奇百怪,但拍照功能的像素很长时间都停留在30万左右。那种低像素造成的颗粒感现在想来也是一种风格,但那时却几乎没人用手机进行摄影创作。为了持续我那有点奢侈的胶片扫街兴趣爱好,我需要经常去鲁班路的星光摄影器材城购买胶片。还记得是星光4楼还是3楼的一个小摊位,老板常年售卖各个品牌的摄影胶片,花花绿绿摆满一角。我曾买过最便宜的绿壳富士C200,也买过柯达的E100反转胶片,通常都在20至50元一卷的价位间。最开始还能还价去掉一个零头,直到有一天老板突然说了一句:“卖一卷少一卷,不能再便宜了。”那时,诺基亚已经渐渐退出了手机市场,安卓和苹果两大阵营形成,智能手机的世界终于即将到来。

而冲印胶片的地方,我常去的是上图斜对面的一家照相器材店。在我拥有扫街兴趣爱好的那一两年间,这家小店不断被旁边的服装店、美甲店和房产公司蚕食,店面越来越小,却一直近乎固执地存在。除了卖器材、拍报名照这些硬需求,小店有段时间还兼卖咖啡,后来才知道,那源于老板个人的爱好。还记得第一次拿出胶卷给老板准备冲印时,意外发现老板眼中的惊喜之情。然后,拉着我大谈布列松、卡帕、安妮莱博维茨、森山大道、荒木经惟……临走之前还送了咖啡券。其实我一边和他聊天一边在心虚,担心老板拿出十万分精神为我冲印后,会发现我的摄影作品其实并不值得他付出如此大的热情。果然,当两周后去拿转成数码格式的照片时,老板递上光盘时表情略微犹疑地说:“好像有几张照片,有点小问题嘛……”我心里清楚,那些岂止是小问题。扫街需要运气和勇气,当我常年无法突破不敢拍人正面,也不敢近身拍摄,又无法突破习惯构图等问题时,所拍摄的作品开始慢慢呈现出单调和重复来。

就这样,扫街的冲动在常年无法突破这些“小问题”后渐渐变淡,我的MINOX就算再轻巧,也还是嫌弃它重了,最后终于被束之高阁。在扫街时感觉已经提升了100倍的观察力,终于又降了下来。城市变得像扫街前的世界一样混沌,再也没有鲜活的细节刺激想象。

直到多年后,当我开始为一档现实类题材纪录片栏目而穿行在上海的大街小巷时,意外发现自己又实现了当年扫街的乐趣。一般摄制组在拍完某地的故事或人物后,总需要专门辟出一段时间来拍摄空镜头。所谓空镜头,教科书上的标准说法是“常用以介绍环境背景、交代时间空间、抒发人物情绪,具有说明、暗示、象征、隐喻等功能。”我的理解,空镜头就是代表某个特定地方独特氛围的画面。于是在老南市拍完卖大饼油条的早点心摊后,拍到了青砖弄堂里挂着的“万国旗”衣服、坐在小板凳上看报纸的老人、坐在自家家门口摘菜的阿姨,用筷子穿着油条行走的老人。在一处即将拆除的石库门里,拍到了街坊邻居们急着搬家,五斗橱用绳子绑着从二楼窗口慢慢吊下来,四五个男人龇牙咧嘴抓着绳子仿佛在帮大象挪窝;收废品的小贩们与即将离开的居民们讨价还价,瓶瓶罐罐和老式电器们在这里找到了最终的归宿;一家人站在100年的老房子前合影,老人们强咧着脸笑,但看起来更像在哭。这些老房子可能攒满了家族三四代人的记忆,而最终能离开这里时,又怀着既解脱又伤感的复杂内心。在为这档纪录片栏目拍摄的两年多间,因为各种选题,让我深入到了之前街拍不可能深入的弄堂里巷和公房深处,而每一处都有独特的气场和独特活着的人。我突然发现,这座城市仍然保存着我本来以为早已消失的细节。而这个巨大的城市空间,甚至还包裹进了比它自身更巨大的时间。

猫城,2010/无题,2018

上海,2019/上海街头偶拾,2018

上海地铁,2019

上海番禺路,2019

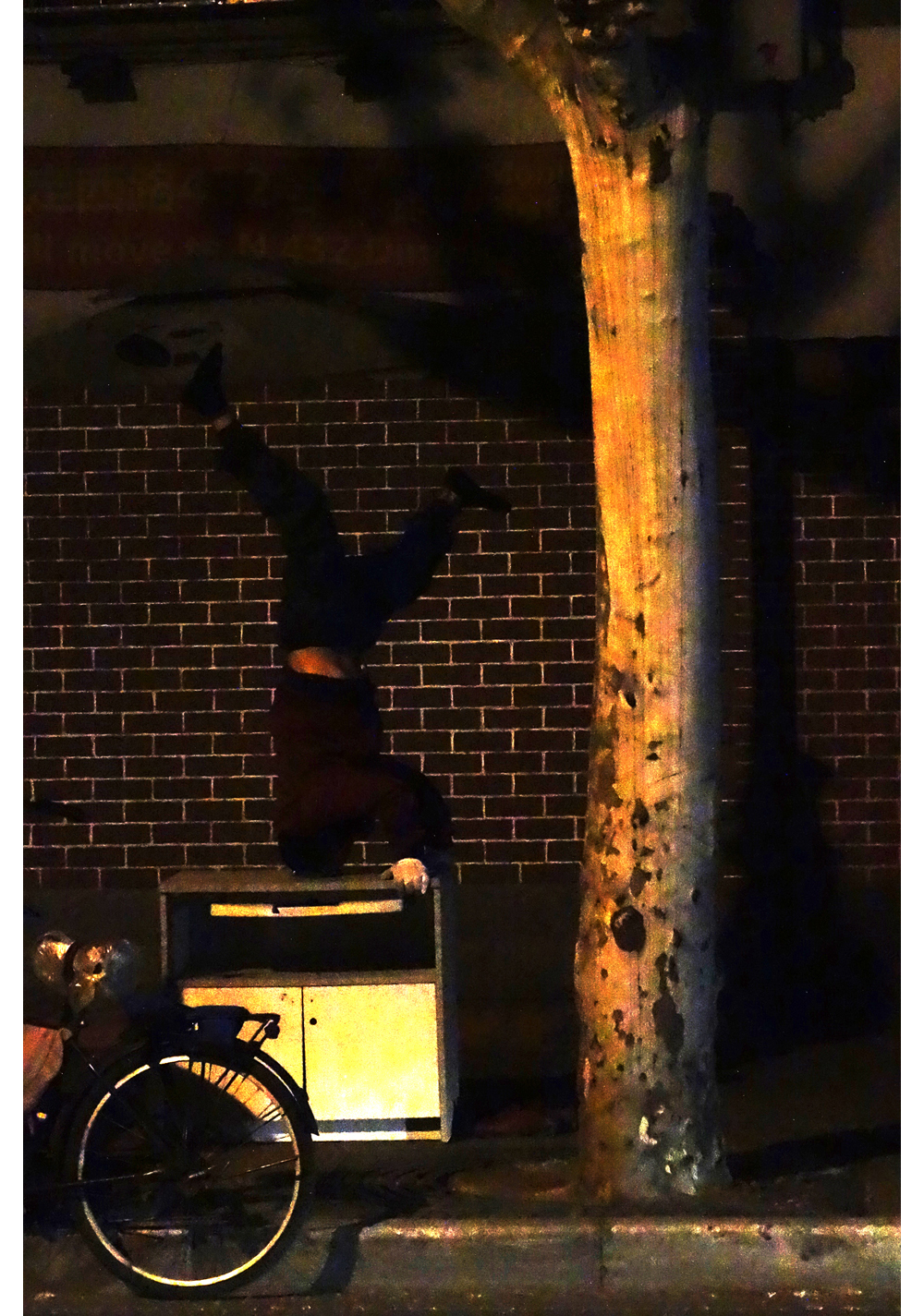

上海之夜,2018

杨浦滨江,2019

上海窗口,2019

夜上海,2020

看21号摄影师关于公交车上阿姨的一张照片,还让我想起多年前的某个瞬间。一次坐着某辆隧道N线从浦西穿越到浦东时,空荡荡的公交车车厢内,门口却固执地站着一位始终不肯落座的阿姨。在昏黄隧道灯光时明时灭的十几分钟内,她一边紧紧抓着车门门口的栏杆一边不断自言自语:“房子已经涨成这样了,还哪能买得起,以后哪能办……”我在离她一米远的地方,默默听了一路她翻来覆去的自言自语,几次想用手机按下她那张看不清脸的照片,但最后又忍住了。突然发现,那个时刻的一切都是昏黄而模糊的,像一个巨大的谜团。直到公交车终于穿过隧道来到浦东地面,她才停止了自言自语,带着她那无解的困惑下了车。车厢内又恢复安静时,我才突然醒悟过来,就在刚才,在那转瞬即逝的十几分钟内,自己又目睹了这座城市最本质的疑问。而这个疑问终究会被更多表面的细节吞没,消失在茫茫人海中。作为一个城市的记录者,能够惊鸿一瞥其存在,已经是一种莫大的荣幸了。

文字作者简介:金莹,1982年生于上海,纪录片导演。亦有小说作品发表于《上海文学》、《萌芽》等刊物。

摄影师自述:什么时候按下快门,真是一件不好说的事。

有的时候,仅仅是光影关系的微妙且复杂的组合打动了你,于是按下快门。有的时候,可能是人们遗弃于街头的物件所勾起的幻想,于是按下快门。有的时候,是各事各物相处间的关系,这关系包括了光影、形状与色彩的组合,让你感觉到某种意味或联想,于是按下快门。有的时候,人的某个动作或表情让你感觉到了某种情景,于是按下快门,并且留下一些悬念给观者。当然,在按下快门的瞬间,其实绝大多数时候并没有太复杂的思考。你只是被情景所左右,被现场的气氛所裹胁,被世间动静所吸引,而已。

世间五花八门的人、事与物,构成了复杂的时间空间的魔方,你的镜头永远有无数的可能去窥探到其中的隐秘并且截取下来成为自己的记忆。摄影,说穿了,就是一个为自己保存一些记忆的活动,也是为大家提供一些记忆的线索与情感的共鸣的活动。

寺山修司有言“扔掉书本,上街去。”

是的,在中国,街头尽管已经被那些无聊的官员们整饬得了无生趣,但那里总还有可以让我发挥想象的机会。除了在门背后的私人空间,毕竟人还是要在街头活动、表演的。你可以整理掉物,但人与人搞出来的事,是你无法控制的。

只要有人上街,那我也上街。我抱着这样的幻想,天天上街。我上街去看,不怀好意地看,努力看它个(记忆)卡满(硬)盘满。

顾铮,摄影评论家。

“澎湃新闻/视界”发起“上海相册”项目,旨在梳理、挖掘上海摄影师群体代表性作品,从宏观、微观层面呈现给读者一系列关于上海各时期、各领域的影像,并通过与上海作家这一群体的合作,收集撰写属于上海的故事,以此碰撞出一种关于城市发展脉络新的表达方式和观看角度。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司