- +1

八十本书环游地球︱缅因州:《哈德良回忆录》

丹穆若什教授的《八十本书环游地球》,既是重构世界文学的版图,也是为人类文化建立一个纸上的记忆宫殿。当病毒流行的时候,有人在自己的书桌前读书、写作,为天地燃灯,给予人间一种希望。

第十五周 第三天

缅因州 玛格丽特·尤瑟纳尔 《哈德良回忆录》

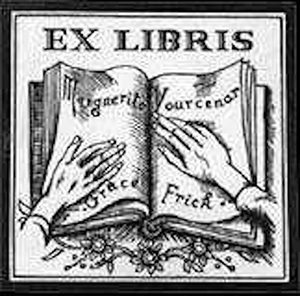

罗伯特·麦克洛斯基(Robert McCloskey)与萨拉·奥恩·朱厄特(Sarah Orne Jewett)的叙事者是以夏季旅居者身份来到荒漠山地区的,而玛格丽特·尤瑟纳尔(Marguerite Yourcenar)在完成她最著名的小说《哈德良回忆录》(Memoirs of Hadrian)后,就搬到荒漠山岛长期定居了。这部小说于1951年在法国出版,英文版在1954年推出,由她的长期伴侣格蕾丝·福瑞克(Grace Frick)悉心翻译。她们的家“小乐园”(Petite Plaisance)位于东北港,现在是个博物馆,她们两人的右手印在藏书票上,贴在几千本藏书里。

《哈德良回忆录》风靡全球,让尤瑟纳尔成为那个时代最著名的法国作家之一。1980年,她被推选进入法兰西学术院,是该机构三百五十年以来第一位女性院士。她不仅在女性身份上是个例外,而且1939年三十六岁的她搬到美国后,在1947年最终成为美国公民。她在先锋派艺术圈里的成功源于早期的系列小说,但她觉得自己被巴黎文学圈束缚住了。对于选择定居美国,她后来说道:“这不是美国和法国的比较,(移居)意味着去尝试一个去掉所有边界的世界。”

就像简·里斯的《藻海无边》一样,尤瑟纳尔的小说也诞生于她长长的沉寂之后。(在一篇小说的后记中,她用一个没有动词的短句形容自己1940年代的思想状态:“陷入一种是作家却不能写作的绝望。”)1948年,她收到一大箱二战前离开法国时留在那里的旧文件,然后发现一些纸的开头写着“我亲爱的马可”。她有点纳闷,以为这是写给谁的信,然后想起来这是一篇作品的开头,她琢磨了很久的作品,但在1938年搁笔了。正如她在后记中说的那样:“那一刻我就知道,无论如何,这本书必须重新开始写了。”

正是此时与巴黎拉开距离,让尤瑟纳尔能将她的欧洲经验转化到更遥远的古罗马世界。谈及她为小说所做的研究,她说道:“为了发现最简单的和最具普遍性文学吸引力的事物,你必须深入到主题最边远的角落。”同样,荒漠山岛就是世界上一个“最边远的角落”,而她和格蕾丝·福瑞克在东北港的生活就极为质朴,住的不是那种豪奢的木瓦“村舍”,而是她想要的法式农居。

《哈德良回忆录》是想象力和同理心的一次非凡实践,小说以罗马皇帝的口吻写成。身患重病的哈德良在撰写回忆录,作为与自己一生的和解,以及对他的继承者、未来的哲学家皇帝马可·奥勒留(Marcus Aurelius)的指导。为了这本书,尤瑟纳尔广泛阅读了拉丁文文献,并对公元二世纪罗马进行了深入研究,但欧洲的世界大战危机也同样型塑了她对古罗马的想象。如她在后记中所说,最初吸引她的是作为诗人的哈德良,经过二战,她发现哈德良功绩的核心是其在一个动荡不安的时代维持了帝国的统一。她补充说,是战争导致的这种位移“极为关键,也是为了迫使我不但要跨越我和哈德良之间的时空,更要跨越自己和真我之间的距离”。

荒漠山岛的隔绝和美国风光的广袤气息在尤瑟纳尔的小说中混合。小说第二页,哈德良谈及即将到来的死亡:“像一个在爱琴海群岛间航行的旅客,看到向着黑夜升腾起的白雾一点点地遮蔽海岸,我依稀看到死亡的轮廓。”在她的后记中,尤瑟纳尔描述了她写完这本书的那天:

那是1950年12月26日晚上,荒漠山岛上冰冷刺骨,像极地一样寂静。大西洋海岸边的我竭力让自己出现在公元138年的巴亚古城,在酷热的七月,感受着疲惫又沉重的四肢上薄布的重量,聆听依稀送来的海浪声。这声音也传到另一个人耳朵里,但他在凝神听着耳边的低语,那是逐渐靠近的死亡的声音。我试着去记录他咽下的最后一口水、最后的阵痛、脑海里最后的图景。此时,就是这位皇帝的最后时刻。

“大西洋海岸”极地一般的小岛,这样的景象里有一丝自我夸张的小说化,而这也让她在美国的新家听上去像朱迪斯·莎朗斯基笔下荒无人烟的北极荒原。其实她住的岛有座短桥和大陆相连,而且岛上几个小镇的常年居民也差不多有一千人。但在缅因的冬天,这儿的寂静一定是深邃而发人深省的。

尤瑟纳尔和福瑞克常下岛在美国四处游历,美国广袤的气息让尤瑟纳尔大为赞赏。“我要是你,我一定先搭顺风车去圣安东尼奥或者旧金山”,她给朋友写信说:“要了解这个伟大国家需要时间,如此广阔,如此神秘。”虽有选择性,但她对美国文化产生了深刻的兴趣,她在南部收集了美国黑人的灵歌,择优翻译出一卷,以《江水深沉,河水幽暗》(Fleuve profound, somber rivière)之名于1964年出版。尤瑟纳尔的美国经历丰富了她对哈德良幅员辽阔帝国的思考,也让她小说的主角对少数族群,比如古罗马犹地亚(Judea)的犹太人,产生了令人深思的宽容态度。哈德良说出了“我喜爱外国事物,我喜欢跟外邦人打交道”,她还甚至还让他用新世界旅行来形容学习希腊文,“当我还是孩子时,试着在石碑上捕捉这种字符的特征,在我面前展开的是一个新世界,和伟大的旅程”。

在《哈德良回忆录》的后记中,尤瑟纳尔记录了1949年她坐在去新墨西哥州的火车上,在长途旅行中重拾昔日放弃的小说所带给她的巨大快乐。

把自己关在车厢隔间里,像在埃及古墓里的一个斗室。从纽约到芝加哥,我写作到深夜。接下来的一整天,我都在芝加哥车站的餐厅等那趟被暴风雪耽搁的列车。然后在圣达菲公司的观光列车上,我又写到拂晓时分,周围黑色的是科罗拉多山脉的尖坡,头顶是永恒的星空。所以出于单纯的冲动,这部关于食物、爱、睡眠和对人类的认识的小说写成了。我几乎想不到再有这样充满激情的白天和清醒的夜晚了。

除了将自己转换到古罗马,尤瑟纳尔还将自己的性别身份置换进了小说核心的爱情故事里。哈德良炙烈地爱慕着心爱的安提诺斯(Antinous),而安提诺斯却不幸在埃及死于谋杀。美国版的《哈德良回忆录》中收录了许多雕塑照片,都是哈德良为纪念安提诺斯而塑立的。这些雕像于静默中评说着那些情感,内敛的哈德良对此只暗示道:“我们那时都不明智,我和这个男孩一样。”

安提诺斯非常惧怕变老,哈德良最终意识到:“他一定早早许诺自己,在第一丝衰老迹象出现时,甚至在这之前,就结束生命。”在这里尤瑟纳尔几乎预见到了四十年后三岛由纪夫的自杀。她自己肯定也曾受困于同样的情境,以至她写了一整本书来思考他的生平和死亡——《三岛由纪夫:或空的幻景》(1980)。

在《追忆似水年华》中,普鲁斯特说,小说就像是个公墓,里面都是作者生活里的人,尽管名字被隐去了。当哈德良谈及安提诺斯之死时,尤瑟纳尔采用了普鲁斯特的意象,他说道:“绝大多数人的记忆就是个荒废的公墓,他不再珍爱的人在此被掩埋、湮没、默默无闻。”为了让自己逝去的爱人免于这样的命运,哈德良在地中海各地为安提诺斯设立神庙,并建造了一整座埃及城市——安提诺奥坡里斯,来纪念他。尤瑟纳尔的小说则让哈德良和安提诺斯的名字不朽,而透过安提诺斯,我们又能一窥尤瑟纳尔在后记里仅用“格……”或“格.福.”称呼的爱侣。尤瑟纳尔说本应该将这本书献给她,“在一部作品前面加上个人题词不是不合适吗,所以我在前面尽力隐去了个人印记。”

她接着写了一段感人的话给“格.福.”,在结尾处形容说:“她给了我们理想中的自由,但又敦促着我们成为完整的自己。客人与伴侣(Hospes Comesque)。”最后的拉丁文来自哈德良的一首诗,也是这部小说的引言。在诗里,他形容自己温柔、漂泊的灵魂是身体的“客人与伴侣”。二十五年后,尤瑟纳尔将这两个词刻在了墓碑上,位于格瑞斯·福瑞克名字的下方。来荒漠山的游客能看到这个石碑,旁边是几年后尤瑟纳尔为自己准备的墓地。她们的墓在两棵枝叶交错的白桦树下,就位于岛上的布鲁克塞德公墓,离我写下今天这篇文章的地方不过数英里而已。

在《在斯旺家那边》的开头,马赛尔回忆他逝去的童年:

于我来说,这样的时光一去不复返了。但就在不久前,如果我侧耳倾听,还是能听到我当年在父亲面前竭力忍着,等跟母亲单独相处时才敢爆发的哭泣声。实际上,这些哭泣声一直在回荡,只是现在我周遭的生活比较沉寂,我才再次听到它,就像修道院的钟声,白天被市井的喧嚣掩盖,人们以为它再也不会响起,但在万籁俱寂的夜晚,才会再次彻响天际。

玛格丽特·尤瑟纳尔精彩再现了那些逝去的过往——古罗马,以及战前的巴黎。就像普鲁斯特那个软木贴面的书房一样,她也在荒漠山岛上打造了自己的空间,在那个“极地一样寂静”的荒漠山岛。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司