- +1

民国时期的清华是怎样招生的?

民国时期的清华生源地域分布广泛,是少数具有全国范围影响力的高校之一。其招生沿革大致分为三个阶段:第一阶段(1909-1924)采用各省选派与公开招考结合的方式;第二阶段(1925-1937)为自主选拔阶段;第三阶段(1938-1948)中政府宏观调控是重要的制约因素。清华通才培养、自由包容的育人理念在各个招生阶段中均有不同程度的体现。这种多元地理格局的形成,除制度性原因以外,早期清华学校学生的分省选拔是历史基础,广布的考点和广泛的来源中学是重要保障。

从新兴到旗舰,招生制度功不可没

中国走向现代的过程不仅要创造性地转化,也往往伴随着消耗性地转换。传统的科举制度作为一种人才选拔机制,不仅讲求考试公平,同时也注重区域公平,长期演变中形成的科举配额制,成为协调全国各地的政治、经济、文化发展不平衡的有效手段。

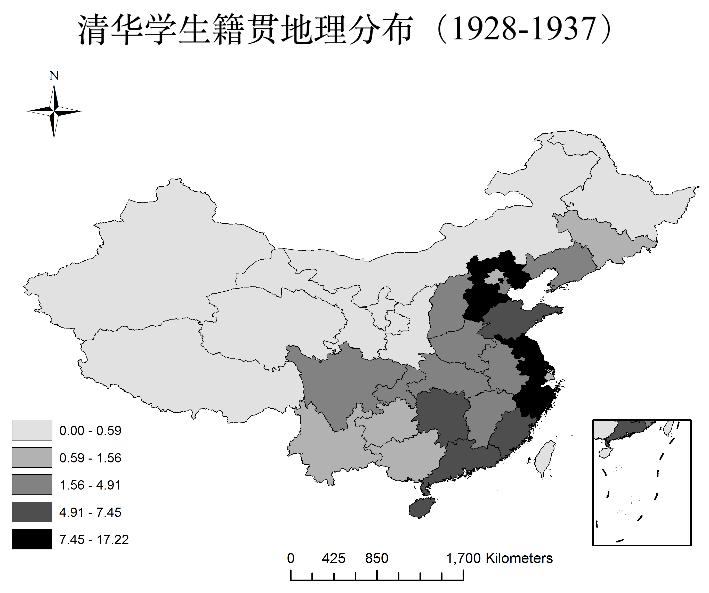

到了民国时期,大学招生虽仍采用历史悠久的考试形式,但考试的理念、内容、录取方式等诸多方面,都充满着近代教育的气息,原本科举制度中注重区域公平的选拔特色和优点,几乎荡然无存,重建注重区域公平的精英选拔机制,则要等到1952年全国性高考制度的建立。从科举到高考,这中间经历了一个艰难、缓慢的转型过程,至少就生源地域公平而言,清华是这个过程中少有的特例。梁实秋回忆,“我不相信除了清华之外有任何一个学校其学生籍贯是如此的复杂。”民国时期清华各个阶段生源的籍贯和家庭住址的分布,较为平均地遍布全国各个省份。

与北大长期以来在高等教育界的卓然地位不同,清华在改为国立大学数年之内,即从一所“闻名遐迩但资质尚浅”的新兴大学一跃成为全国的旗舰高校。清华能够成功吸引到来自全国各地的优质生源,除自身的声誉影响和教育水准之外,其完善、独特的招生制度也功不可没。从这个角度来看,清华在民国众多大学中是十分特殊的,若能够从史料中爬梳出清华在民国期间招生制度变迁的动因、过程和特征,探究清华生源范围能够拓展至全国各个省份的制度性原因,对于深入理解中国大学招生制度的近代转型具有重要价值。

限于篇幅,本文只探讨民国不同时段清华招生过程中报名、考试、录取、分发等环节的政策规定与实际运转,研究对象以清华留美预备部学生和大学部学生的正式招生为主。

自1909年始,清华录取的前3批留美学生共计180人,都是采取公开竞争的考试方法,并且录取后直接咨送赴美留学,学生籍贯多为江浙沿海地区。

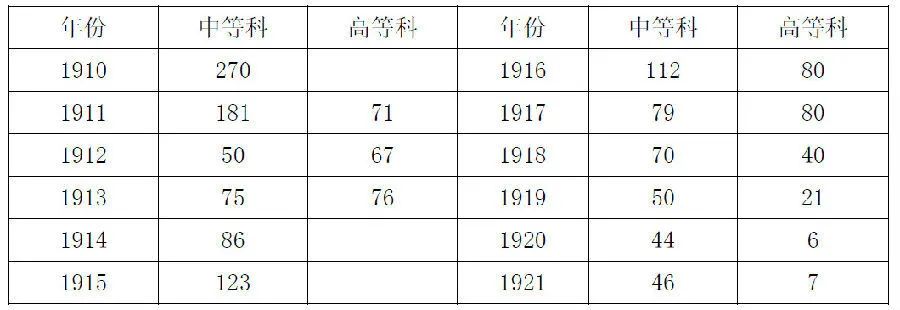

清华学堂成立后,学制上分为中等科和高等科两种,全部学制共计8年,招生主要有各省咨送推荐和学校公开招考两种选拔方式。中等科的幼年生,主要为各省选拔咨送,年龄限制在11至13岁之间,各省的推荐选拔过程,大多通过考试依照成绩优劣排序推荐,之后由清华学校开展复试后录取。幼年生在中等科完成学业后,成绩合格者可以直接升入高等科就读。此种途径以外,高等科学生的来源,还有相当部分的插班生。

这些插班生,往往通过公开招考的途径选拔。高等科插班生的招考,通常为每年一二月间在国内各大报纸刊登招生广告,学生可以根据当年的报考要求并结合自身学力,报考高等科的相应年级。之后,每年七月分别在上海、北京等处试场举行考试,报考与录取不作省籍的限制。历年高等科插班生的报名学生中,除了中学毕业生以外,还有相当比例的大学学生。据萧公权回忆,1918年与他同时报考高等科三年级的六七十名学生中,几乎全是各大学(包括南洋和圣约翰)一二年级的学生,而当年高等科三年级最终仅录取八名,其竞争之激烈可见一斑。高等科插班生的招生,也为之后清华在全国范围内组织招考积累了相当的经验。

阶段二:自主选拔

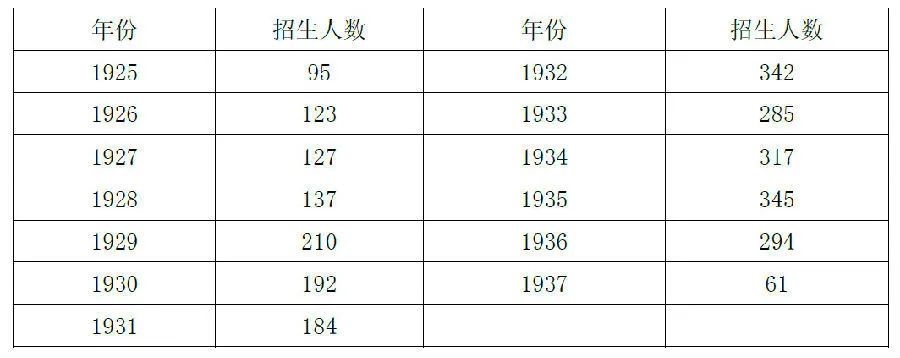

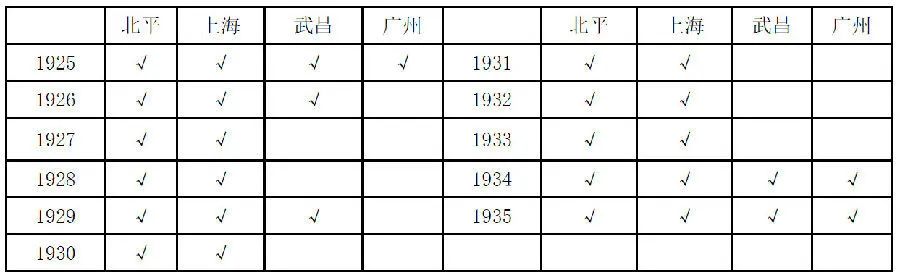

1925年清华学校成立大学部,开始招收大学部学生。此后直到1937年抗战前,清华招生的各个环节呈现出文理兼顾、开放包容的特色,这与清华所倡导的通识教育理念密不可分。这段时间内,清华的学生虽全部通过公开招考的方式录取,不再进行分省配额,但清华生源的地域分布依然鲜明地呈现出全国性特征。

与清华学校时期的高等科插班生招考类似,每年招考之前,清华会在全国各大报纸上发布招生简章,招生章程通常有四部分:“第一部分是学校招生人数及报考资格。第二部分是入学考试的科目、时间和地点。第三部分是报名须知,规定报考须履行的有关手续。第四部分是新生到校报到的有关注意事项。”“凡在公立或曾经立案之私立高级中学,或同等学校毕业,曾经参加会考准予升学之男女学生”经审查合格后都有资格报考清华。

这十余年间,招生考试的科目要求和考题设计,虽略有变动,但总体上提供了相当的选择性和自由度,考题中尤为注意选做题目的设计,为考生的稳定发挥预留了空间。以1927年为例。投考清华的必考科目为国文、英文、历史地理、代数和平面几何;选考科目为物理、化学和生物,三者任选其一即可。必考和选考科目的结合,既兼顾了文理,又有利于选拔专才。

清华的招生选拔十分严格,考生之间竞争激烈,大部分年份淘汰率都在90%以上,这也从侧面反映清华在学生中间的声誉之隆。季羡林回忆,全国到北平参加大学考试的学子,没有不报考清华大学的,“即使自知庸陋,也无不想侥幸一试”。

就专业填报和录取分发而言,其相关的规定也与清华的通识教育理念密不可分。学生录取后,可以在入学时任选一个院系。第一学年,“文理法三院不分院系,工学院分院不分系”,主要是修习通识课程,其中除工学院外,其他三个院系在一年级课程表通用。第二学年开始,学生可以根据自己的兴趣,重新选择修习的院系。当然,不同的院系对于学生资格也有严谨的规定与要求,学生也并非完全自由任意地选择专业。院系的要求主要有两个方面:一年级所修习的课程和课程的分数。这种院系分配的原则,既有利于学生发掘自身兴趣,选择适合的专业;也有助于院系选拔适合的可塑之才。

阶段三:政府宏观调控为主

抗战爆发后,国民政府教育部开始推动建立统一招生制度,试图全面接管国立大学招考权,清华的招生自主权也受到了相当的削弱,通识教育的传统也不断遭到侵蚀和挑战,政府和学府之间在招生领域的冲突和互动变得更为频繁。

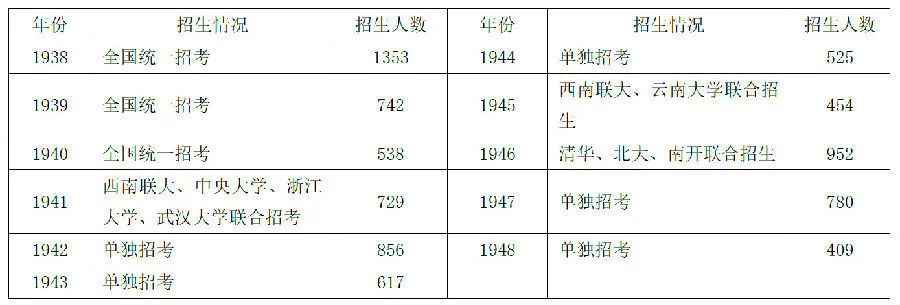

1938-1940年,西南联大的招生受到政府的严格控制,教育部统一招生委员会几乎管控全部的招生环节,最为关键的学生的录取与分配权,也牢牢掌握在教育部的手中。然而,联大校方仍积极寻求招生自主权,在增加招生额数、保留自主学额等方面进行了积极争取。1941年起,随着全国统招的难以为继,西南联大的招生也进入了新的模式。其主要特点为教育部在招生数量、招生科类、考试科目、命题范围等方面进行宏观指导,而联大则保留了自主命题、确定录取和分发标准的招考权力,这种招生模式一直延续到1948年。

招生考试的科目设计也与抗战前发生较大变化,选拔人才的方式和标准日趋专门,投考科目被分为三组,分别对应文法类、理工类和医农类等不同类别的院系。在录取分发环节,录取以考试成绩为依据,院系分发则以志愿填报为准。在教育部的强力调控下,西南联大只得转变考前不填报志愿的传统,改为要求考生于考试之前即报考志愿。不过,教育部对招考、分发等环节的调控,客观上也对学生地理来源的广泛性具有积极影响。

何来广泛的生源?

根据清华大学招生政策和招考群体的变化,结合清华大学的发展阶段,可以将民国时期清华大学招生分为3个阶段:第1阶段为1909-1924年,从招考第一批留美学生开始,直到停止招收留美高级部学生为止;第2阶段为1925-1937年,从清华学校招考第一批大学部学生开始,到清华大学在抗战前的最后一次招生,自主选拔、通识为本是该阶段的主要特征;第3阶段为1938-1948年,为政府宏观指导阶段,在这一时段,无论是参与教育部的全国统一招生,还是与其他高校联合招生或单独招生,都在招生数量、科类等方面不同程度地受到教育部的宏观控制。

清华生源在地理上的多元分布格局,背后的原因是多方面的。首先,清华学校的中等科的招生是由摊缴庚子赔款的各省选派,这与科举时代的“解额制”十分类似,因而其来源省份几乎遍布全国的主要地区,有力地拓展了清华在全国各省的声誉影响和生源基础。此外,从清华学校时期的高等科招生,到抗战前的大学部招生,清华一直注重在全国范围内拓展考点的分布。

抗战期间,迫于时局,西南联大的招考除了昆明的主要考区之外,还通过代招等种种形式,扩大学生的地域来源。如1945年,西南联大分别委托重庆区中央大学、成都区武汉大学、贵阳区浙江大学、兰州区西北师范学院、城固区西北大学、辰谿区湖南大学等其他考区代为招生。抗战胜利后,清华大学的招生继续广设考点,以1947年为例。考点除了北平以外,天津、上海、武汉、广州、南京、昆明、成都、沈阳等城市皆有安排。清华一开始就将招考范围定位为全国各地,同时通过考点设置等制度性安排,进一步强化了清华在全国各地的生源分布和学校影响。

总之,清华在民国阶段的招生制度和招生实践,一定程度上促进了高等教育在地域公平方面的进步,尤其是内陆地区的教育发展;其招生过程中积累的相关经验,也为1952年高等院校全国统一招生的成功实现创造了基础和条件;同时对于当前高校招生在区域公平等方面的政策制定和具体实践,都具有一定程度的参考和借鉴价值。

本文转自清华大学校史馆

文 | 清华大学历史系博士生 张铭雨

原标题:《民国时期的清华是怎样招生的?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司