- +1

昔人已去,独留清风——走进开封寻包公

以下文章来源于中国法院博物馆 ,作者赵栋梁 张东伟

中国法院博物馆

中国法院博物馆建于2008年2月,新馆位于北京市东城区正义路4号,这里曾是原日本正金银行北京支行的旧址,建于1910年,国家重点文物保护单位。中国法院博物馆设有三个基本陈列展厅,六个专题展厅,三个普法互动区,一个法制影视放映厅。

包拯字希仁,安徽合肥人,生于公元999年。他平生刚正不阿、铁面无私、不畏权贵,敢于为民请命,政绩卓著,是中国历史上的名臣,杰出的清官代表。1061年,包拯去世,噩耗传出,朝野震惊,全城尽悼,据《孝肃包公墓铭》载:“京师吏民,莫不感伤;叹息之声,闻于衢路”。

“开封有个包青天,铁面无私辨忠奸……”包拯在开封扬名,而开封也因包青天而为外人所知。作为文化名片,开封处处可见包公的踪迹,古城西南的包公湖畔,就坐落着开封府和开封包公祠。开封府初建于五代后梁开平元年,位于包公东湖北岸;开封包公祠则始建于金代,经历代修葺,亦有近千年历史,面包公湖而居,与开封府遥相呼应。

东府西祠,中间碧波荡漾的湖水恰如明镜,折射着包拯高尚品格、崇高修养和高贵灵魂,上鉴青天,下察苍生。

“大宋南衙”开封府

开封府,又称南衙,是北宋京都官吏行政、司法的衙署,其时被誉为天下首府。古色古香的建筑,庭院深深的房舍,曲径通幽的回廊,层层叠叠的屋瓦,开封府像一部饱含岁月尘埃的巨著,沉淀着厚重的文化遗存,吸引着来自天南海北的游人前来探访。

开封府占地六十余亩,位于包公东湖北岸。府前临湖是个大照壁,上面是一幅貌似麒麟的神兽獬豸。《异物志》描述獬豸“见人斗,则触不直者;闻人论,则咋不正者”,是司法“正大光明”“清平公正”的象征。

獬豸图。史京京摄

进入开封府,映入眼帘的是一道仪门,这就是开封府大堂的正门。进门后,就见一块戒石立在院中央,南面书“公生明”三个大字,北面则书:“尔俸尔禄,民脂民膏;下民易虐,上天难欺。”

戒石铭。梁伟摄

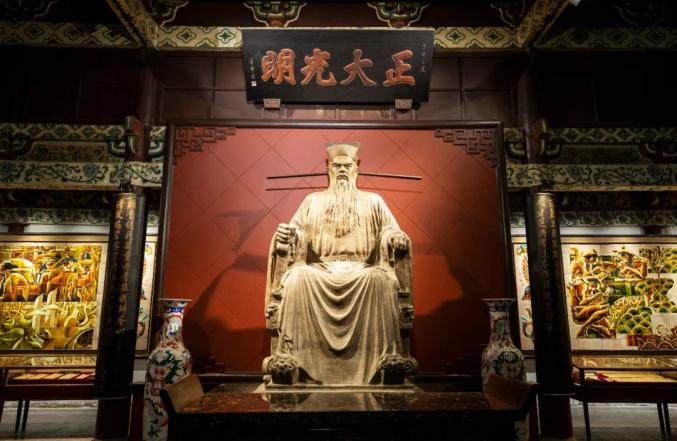

步入大堂,气氛庄严肃穆。堂中央悬挂“正大光明”匾额,左配“清正廉明”,右配“勤政为民”。匾额下的屏风上,汹涌澎湃的海水拍打着礁石,浪花四溅,气势磅礴,警示官员要官清似水。

穿过开封府正厅,就来到了包公倒坐南衙的地方。小院的主建筑名为梅花堂,院内种满了梅,每年梅花开放时节美不胜收。此院朝北开了一个小门,以便喊冤的人直接进入开封府诉讼,包拯就在此院升堂断案,留下了“包公倒坐南衙”的佳话。在北宋年间曾流传一句“衙门口朝南开,有理无钱莫进来”,说的就是当年衙门的牌司[i]收状纸时,必须给他塞点银子,否则状纸就永远送不到官员手里。包大人上任后废除牌司大开衙门,老百姓可以直接拿着状纸到大堂申冤告状。

摄影爱好者在开封府拍梅花。史京京摄

在开封府的东北角,有全府的最高建筑清心楼,登上顶层,可俯瞰开封府,也可瞭望开封古城风貌。这里原是观察整个京城火情的瞭望台,为避风雨,且要美观,就建成了楼阁式。

从清心楼俯瞰开封府。张东伟摄

清心楼的名字来自包公的明志诗:“清心为治本,直道是身谋。秀干终成栋,精钢不作钩。仓充鼠雀喜,草尽兔狐愁。史册有遗训,毋贻来者羞。”2014年1月7日,习近平总书记在中央政法工作会议上的讲话中曾引用该诗,并提出“中国古代像包公、海瑞这样的清官,老百姓都推崇他们为‘青天’……我们的干警要把法治精神当作主心骨,做知法、懂法、守法、护法的执法者,站稳脚跟,挺直脊梁,只服从事实,只服从法律,一是一、二是二,不偏不倚,不枉不纵,铁面无私,秉公执法。”

国内唯一的包公司法文化博物馆

位于开封府内的包公司法文化博物馆,是国内唯一以包公命名的司法文化博物馆。该馆以文物、史料典籍、铜像、蜡像、模型、拓片、碑刻、画像等多种形式,全面展现了包公的履职事迹和法治思想,充分挖掘了包公的司法文化价值,梳理了我国法律制度的变迁历史,成为又一重要的廉政教育基地。

包公司法文化博物馆。王全胜摄

博物馆分为包公生平陈列厅、包公纪念陈列厅、包公司法陈列厅和中国历代司法文化陈列厅四个展厅,运用大量历史文献及文物资料,图文并茂呈现了包公一生的主要事迹和人格魅力,集中展示了包公的家世、家风,宋、元、明、清以来关于包公的传说、戏曲,彰显了包公法存画一[ii]、赏德罚罪、防微杜渐、严惩赃吏等一系列针砭时弊的法治思想。除此之外,包公在各地留下的遗迹、遗物和纪念性建筑等包公历史研究的活化石,也在这里通过多媒体形式得以呈现。

包公司法文化博物馆第三展厅法治思想。张则淑摄

包拯性情严峻刚正,憎恶办事小吏苟杂刻薄,务求忠诚厚道,虽然非常厌恶尔等小吏,但从来没有不施行忠恕之道的。他跟人交往不随意附和,不以巧言令色取悦人,平常没有私人信件,虽然位高权重,但时时处处节俭。包拯曾经担任“送伴使”陪同辽国使臣出境,在途中亲身感受到迎来送往之间铺张浪费现象十分严重,回朝之后他就上疏仁宗皇帝《请止绝三番取索》。仁宗皇帝采纳了他的建议,之后相关费用果然大有缩减。

正因如此,开封府被中共河南省纪委命名为“河南省廉政教育基地”,被开封市委命名为“中共开封市委党校教学基地”,被焦裕禄干部学院、中央党校研究生班、河南省社会主义学院、开封市党校选为廉政教育现场教学点。包公司法文化博物馆被河南省高级人民法院、开封市委组织部、开封市中级人民法院分别命名为“河南法院廉政教育基地”“开封市党员主题教育基地”“开封市法院系统廉政教育基地”。开封府、包公司法文化博物馆已经逐步成为全国各级党员开展党员学习、廉政教育的现场教学点。

穿越千年的开封包公祠

与开封府遥遥相望的开封包公祠,位于包公湖西岸。开封包公祠是海内外规模最大、规格最高、资料最全、历史最悠久的纪念包公场馆,于1984年在原址上恢复重建,1987年建成并对外开放。2000年,开封包公祠被评为首批国家AAAA级旅游景区,2016年,被河南省住房和城乡建设厅等单位评为“河南当代最美建筑”二等奖。

俯瞰开封包公祠。开封包公祠供图

据史料记载,早在金、元时期,开封就建有包公祠。明、清时期的开封包公祠就建在开封府内。每年春、秋两季,开封府知府都会带领开封府全体官员在祠内祭祀包公,进行廉政教育。开封包公祠的恢复重建,表达了人们对这位历史先贤的深切怀念和敬仰。

开封包公祠占地一公顷有余,仿宋风格的古建筑群坐落其中,凝重典雅、气势恢宏,既有北方建筑风格的宏伟壮观,又不乏江南园林的精致典雅,与位于包公湖东的开封府遥相辉映,形成了“东府西祠、楼阁碧水”的壮丽景观。

景容景貌

开封包公祠主要建筑有大殿、二殿、东西配殿、半壁廊、碑亭和气势宏伟的大门楼等,布局规整,庄严肃穆。油漆彩绘色调淡雅,均系宋代风格。

大殿中央有一尊包公坐像,高3米多,蟒袍玉带,端坐靠背椅上,劲正如松,是其性格刚强坚毅、“有凛然不可夺之节”的写照。据史书记载,包公在朝期间,贵戚宦官因之而大为收敛,奸佞“谈包色变”,称“关节不到,有阎罗包老[iii]”。因其为人威严端庄,人又称其“笑比黄河清”。包拯任权知开封府时,天降大雨,水淹京师,他一方面指挥抗洪抢险,另一方面查明原因,原来是许多权贵和宦官们在河道两边建起了亭台楼阁,致使河道拥堵。包拯悉数摧毁,毫不留情,京城上下,闻者欣喜。

包公铜像

二殿内有包公石刻像拓片一幅,线条清晰、生动传神,逼真再现了包公的风姿。殿中央竖立有一座《开封府题名记》碑复制品,该碑文现藏于开封博物馆,上刻一百八十三位开封知府的姓名和上任年月,而包拯的名字却已不见,据说这是因为人们在观赏碑记时,由于敬仰包拯而经常用手抚摸指点其名,天长日久,竟将碑字磨去。

东西配殿则以图文并茂的形式,展示包公的历史故事和优美传说,如“陈州放粮”“怒打銮驾”“智铡赵王”等。其中最著名的要数“包公掷砚”,讲的是包拯在端州留下“不持一砚归”美誉的故事。据正史记载,包拯被提拔为大理寺丞、知端州(今广东肇庆)。当时端州特产端砚是宋朝士大夫最珍爱时髦的雅器,当地每年向朝廷进贡,凡在这里做“一把手”的官员,都在“贡砚”规定的数量外加征几十倍的数额以贿赂朝廷权贵,所谓“打点”中央的关系,此举极大地加重了老百姓的负担。包拯一上任就高调破除这则运行多年的潜规则,下令只能按规定数量生产端砚,州县官员一律不准私自加码,违者重罚,并且表态,自己作为“一把手”,决不要一块端砚。此举一出就在当地掀起轩然大波。三年后,包拯任期满,被调至中央任职,果然“不持一砚归”。

东殿蜡像包公审案

昔人已去,独留清风,包拯为百姓伸张正义,百姓自让他永垂不朽。杲杲清名,万古不磨,包公的形象经时间的洗涤,不仅没有褪色,反而愈加鲜明生动。上鉴青天,下察苍生,包公廉政文化作为中华优秀传统文化的璀璨瑰宝之一,也将在新时代迸发出新的光芒。

[i]牌司:古代收受讼状的府吏。《续资治通鉴》:“旧制:凡讼诉,不得径造庭下,府吏坐门,先收状牒,谓之牌司。拯开正门径使至庭自言曲直,吏不敢欺。”

[ii]法存画一:施行颁布的法律要统一,引申理解判案时,相同的案件应按照相同的法律条文进行判决。

[iii]关节,旧称暗中行贿、说人情为通关节。

来源:中国法院博物馆 作者:赵栋梁、张东伟

您可能对以下文章也有兴趣

◀

◀

◀

◀

提醒:大量网友还没有养成阅读后点赞的习惯,希望大家在右下方“在看”处点个赞,以示鼓励!坚持是一种信仰,专注是一种态度!

原标题:《昔人已去,独留清风——走进开封寻包公》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司