- +1

尼采逝世120周年|我们这个时代仍然需要尼采

自尼采(1844年10月15日-1900年8月25日)逝世已经过去了整整120年了。他发疯前所做的预言,很多都已经变成了现实,比如战争、欧盟。但他孜孜以求的、更高贵的生命,在今日仍然遥遥无期。像我们所熟知的那样,自1900年至今,文化遭遇了许多灾难。那些旨在拯救文化的尝试,随着大师们的逝去,统统都摆进了历史的杂货铺。尼采所控诉的道德在新的国家、法律中更加猖狂。世界再一次变得宏大而实证。更可怕的是,世界仿佛消失了。所有精美的、崇高的存在都在加速度消亡。弗洛伊德、马克思、索绪尔的哲学也早已经融入了我们的商品和楼宇中,和当下的黑暗混淆在一起面目不清。

尼采的启示在今日也不过时。他对基督教、道德、庸俗文化做出的批判,他以超人、永恒、力量为核心做出的超越,都呼应了今日的现实和状况。我们时代的原子化、消费主义、保守精神,都是对于生命的背离。在今日的世界,“重估一切价值”带着一种对文化的轻蔑,和尼采憎恨的虚无主义同为表里。

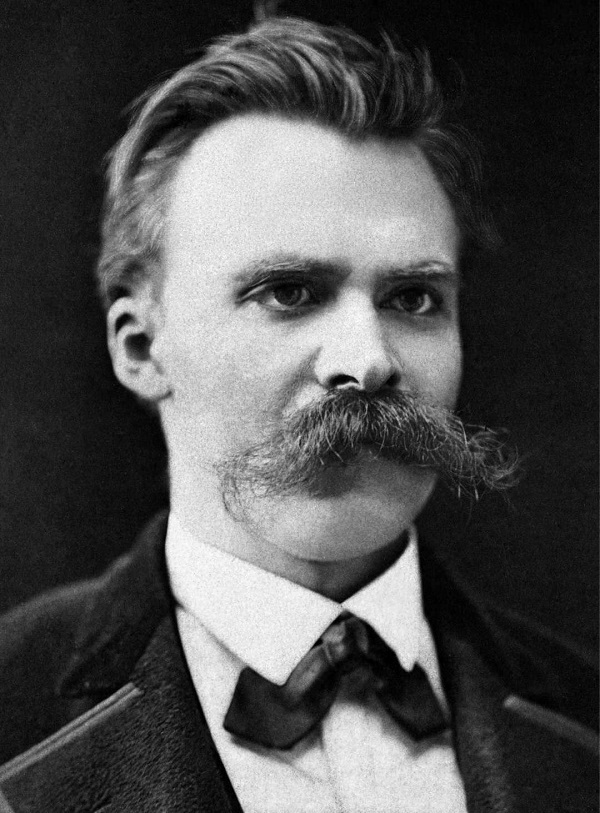

尼采

尼采所面对的正是我们今日面对的。这个二十一世纪初和十九世纪末是多么相像,它们都秉持着实用主义,并漠视文明。尼采毫无客气地将矛头对准了德国文化。继马修·阿诺德之后,他将自己的眼光看向了新兴的、迂腐的中产阶级。尼采称他们为“末人”。尼采指出,德国正在实践的民主,这里的“最大多数人的最大幸福”的现实,正在形成一种庸俗的大众文化。

即使不考虑时代的部分,尼采的哲学对个体也有裨益。他时刻不忘告诫人们,不想沦为芸芸众生的人“成为你自己!”他为世界发明了天才、超人。尼采的天才就是整体意义上的,是生命意义上的。尼采是为数不多的、能让我们重新获取自由、领略生命的哲学家。

在很大程度上,尼采的哲学根本不是哲学,而是去除了故事和感情的爱与生命。我们感受着它的纯度、激情、(偶然之后的)必然。“权力意志”正是对生命的主体的勾勒:是在科学化之后再度饱满的力量。“永恒轮回”诉说的是生命的运动:每一个生命、每一种语言都变成了永恒。这些思考和语言给我们提供了一个核心:生命。在短诗《生命的定律》中,尼采写道,“要真正体验生命,/你必须站在生命之上!/为此要学会向高处攀登!/为此要学会——俯视下方!”

尼采,这个无信仰者、无国籍者,揭示了基督教观念的虚构性或者叙事性,宣告了“我意愿”所代表的现代自由,并最终选择了“赞美生活”,“那就努力吧,/因为同样的悲戚也在折磨着你的心房”。在一百余年前,尼采为今日的世界提供了一套行之有效的方式。和尼采一样,我们都是从一切真理中被放逐的人。尼采自身就是我们需要他的最大理由。

尼采是如何成为尼采的?

在尼采还不了解自己的时候,他像一个普通人那样生活。1858年,尼采到普夫达学校寄宿读书,在此期间,他发展了对于古典的兴趣。在古典语文学的道路上,他走得极其顺利。导师李奇尔帮助他发表论文,创办古典语文学会,申请教师职位。为李奇尔惊叹的天才在这个北德牧师之子的身上逐渐展露。

年轻时的尼采

在后来的学术研究生涯中,尼采越来越脱离当时的古典语文学的研究范式,或者说,尼采试图拓宽古典语文学的研究范畴。他成功地做到了这一点,但也付出了惊人的代价——他对希腊的理解和阐释常常是偏离的。如卡尔·洛维特指出的,希腊人不关注未来,他们全部的想象投注的是过去。尼采在爱希腊的同时,也改变了希腊的眼睛。

叔本华走进了尼采的世界。他沉浸在叔本华的十字架、死亡中。尼采轻易地接受了这些,并在笔记本上写下,“直觉是最好的。”世界不存在理性,只有本能和可能生机勃勃的意志。不久之后,尼采就和叔本华告别了,理由是叔本华的悲观主义在进入现代后因负重过多而压垮了自己。但经过这一遭,尼采对什么是艺术家和哲学家有了清晰的认知:他们使从不跳跃的自然完成了它唯一的一次跳跃。

从1869年冬到1870年,他当了炮兵部队预备役军官。日常,他会参与训练,使用马刀,操纵加农炮。德法战争爆发后,他报名参战,做了两个月的卫生兵。对于战争这个紧急事件,尼采一直是从德国文明的角度加以审视的。他认为那个军事天才摧毁了所剩无几的德国文化。当看到整个国家变得狂妄自大,尼采愈发憎恨这个国度。“不瞒你说,我认为现在的普鲁士是一个对文化有极大危险的政权。”在给朋友洛德信中,尼采这样写道。他痛恨弥漫在德国的沙文主义和他们对于法国的鄙夷。

尼采所不知道的是,时代正在给尼采加冕。尼采并不想要这样一顶冠冕。在莱比锡大学,尼采在不经考试的情况下,荣升古典语文学教授。在他教学的生涯中,尼采愈发了解教育的实质。真正的教育是内心的教育,是生命的教育,而非野蛮人的外在教育,或者高雅人士的哗众取宠。他呼唤热情,而非那些学者嘤嘤的颓废之声。真正的教育家们是一群唤醒者,他们可以解放年轻人的心灵,就像叔本华对他所做的那样。

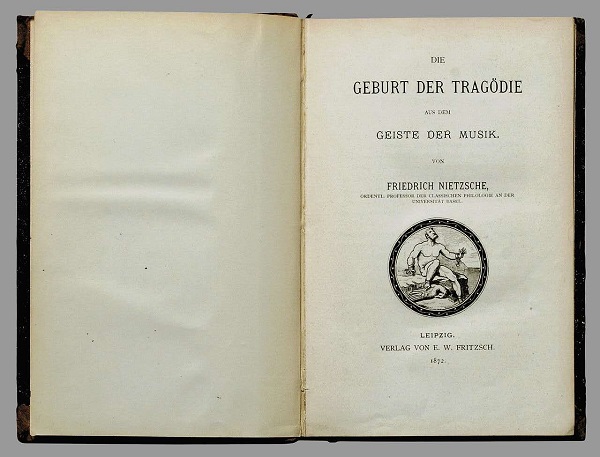

1872年在巴塞尔完稿出版的《悲剧的诞生》如今已经是大学的教材了。但是当时,它受到了众多语言学家的批判,包括李奇尔和未来的古典语文学教皇维拉莫维茨-默伦多夫。“尼采先生履行诺言,他攫住狄俄尼索斯,从印度迁往希腊……”维拉莫维茨撰写道。他的批评局限在尼采是如何僭越了古典语文学,这完全不是尼采所关心的。

《悲剧的诞生》

狄俄尼索斯学说旨在对苏格拉底主义、辩证法进行纠错,并复原古老的悲剧。尼采让我们意识到,苏格拉底的哲学完成了一个新的转型,这种转型是以牺牲悲剧为代价的。在这里,我们懂得了,尼采是更相信艺术的,科学对他而言不过是艺术的缩小版。尼采给自己提出了这样一个任务:用艺术家的眼光考察科学,用人生的眼光考察艺术。

“我正寻找——根底的根底!”

在二战后一次国际笔会的会议上,托马斯·曼带来了一个可能最真实的尼采。最后的结尾简洁、克制。“哲学并非冷静的抽象,而是经历、忍受痛苦和为人类作出牺牲,这是尼采的认知和范例。他为此而被推上怪诞谬误的、终年积雪的高峰,但事实上未来才是他的爱之所寄的国度,对于我们这些青年时代得益于他者无限之多的后来人而言,他将作为一个具有温柔和可敬的悲剧性、为这个历史时代转折点的闪电投来的光芒所环绕的形象兀立于我们眼前。”

一生中,尼采罹患了太多大大小小的疾病,从1867年他在瑙姆堡野战炮部队受伤,到1900年死于脑软化症,中间有:痢疾、眼疾、胃病、偏头疼、失眠、风湿病、神经官能症、精神崩溃……每当疾病来到一个字前,它就消失在这个字的后面。疾病在尼采的思想总是没有具体的踪迹。尼采本人对于疾病的态度是模棱两可的。他不断地否定自己的疾病,将其命名为更为宏阔的健康,“我有一项使命……这项使命让我病倒,它还会让我康复起来……”他是精神和肉体之外的“第三性”,他的出生就是为了承担痛苦。

尼采生前最后三年的住所

为了缓解痛苦和追随自己的真理,尼采辞去教职,来到了欧陆的南方。在写出自己重要作品的日子里,他在尼斯、西尔斯-马利亚、热那亚等地辗转各处的膳食旅馆,远离旧时的贵族社交圈,与寒酸的家具、堆积的手稿和三氯乙醛相伴。南方的阳光、空气、植物、食物、漫谈给了尼采新的生命。他会“在任何一处有非常清澈的、银光闪闪的水中游泳、洗澡和嬉戏”。在那里,他的观察变得敏锐、他的精神全面敞开,他等待他的可能的云。此时的他对自己的使命有着清晰的认知,正是在这个意义上,他将自己看作最后的哲学家,最后一个人。

尼采的很多作品都是采用格言、断片的方式。一方面,这给它们蒙上的宗教的色彩;另一方面,这又将尼采和恩培多克勒、奥古斯丁、帕斯卡、诺瓦利斯,以及后来的维特根斯坦联系在一起。不同之处在于,当奥古斯丁反反复复论述基督世界,当维特根斯坦不断遭遇语言的问题时,尼采触及的是一种幽暗,现在我们称之为现代最初的幽暗。

这种写作方式是面向永恒的,是对基督教式辩证法的一次超越。尼采的透视主义把语言的贫乏、愚蠢留在了表面,将不可说下放到底部。他是成熟的、狂傲的、英雄的诺瓦利斯。在最好的状态,尼采的文字宛如一架座钟,“会不停地转动不断地慢慢停下——是转动和停止之间的一个伟大瞬间,直到产生你的所有条件,在世界的循环中,重新聚到一处。”

在莎乐美事件之后,尼采创造了他最格格不入的作品。这是他唯一一次踏入创造者的花园,也是他唯一一次作为母体而存在。查拉图斯特拉,即尼采为现代世纪创造的琐罗亚斯德,我们的超人。超人是对达尔文的双重超越,其一是对进化论的直接废除,其二是在现代生命的境遇下重造上帝——尽管他失败了。

在最简答的定义下,超人是创造人的人。这是尼采最为人们所忽略的想法。于他而言,“创造上帝伟大,是超人性的使命,世人甘心情愿为之献身。”后世猜想尼采要复兴贵族政治,不过是一种臆想。《查拉图斯特拉如是说》反复劝告和忠告我们,“继续忠于尘世吧,不要听信那些跟你们奢谈超脱尘世之希望的人!”尼采在举世第一个地呼喊出“上帝已死”后,给了我们他的问题的答案。创造上帝吧,如果可以。

“1889年的1月3日,都灵,弗里德里希·尼采走出卡洛阿尔贝托街6号的大门,也许是去散步,也许是去邮局拿信。……身材魁梧,蓄着大胡子的尼采突然跳上马车,甩开胳膊抱住了马脖子,开始啜泣。……”从那一天起,尼采留下了一个惊人的空白。信仰的领地,再没有人获准进入。即令大师们,都不得不一次又一次地盯着自己颤抖的心灵。

最后的、真实的尼采

根据由他的交往的人们所提供的资料显示,壮年的尼采优雅、高贵,晚年的尼采孤独、瘫痪。他的朋友保罗·多伊森记得早年的尼采严肃、真诚,身体有些发胖。“晚上11点以后,尼采从雅各布·布克哈特家作客回来,情绪激动、面颊鲜红、身体动个不停,他充满自信,像一头幼狮。”1871年,他记录道。到1882年,尼采变得有些病态。那时的他留给莎乐美的第一印象就是孤独。“……他笑得不响,说话声音不大,走路时小心翼翼,总在沉思,双肩有些内陷……他的眼睛已经半盲……既瞥向内心,同时又瞥向远方……在日常生活当中,他极其礼貌柔和得像妇人,一向沉着而友好……”。1887年,尼采彻底失去了他青春所保有的全部,留下的只有结巴和倾斜。

在今天,我们的尼采常常是那个查拉图斯特拉化的尼采,一个超人,一个现代赫拉克利特,一个失去法度的歌德。尼采是一个悲观主义者,是一个乐观主义者;是一个怀疑论者,是一个超人信仰者;是一个文化的医生,是一个超越疾病的病人;是一个戴面具的作者,是一个真诚的人;是一个面具,是一个犁头……尼采的身份是矛盾的,但它又包含了非此即彼的决断。他说,“乐观主义,为了重建的目的,为了什么时候能被允许再次成为悲观主义者”,正是如此。

透过其直接、华丽、多变的象征手法,透过其既是格言又有体系的哲学,透过其千百种疯癫,一个真实的尼采为我们所见。尼采相信自己的创造,“最后的哲学家享有硕果累累的孤独感!他置身于大自然,鹰鸢在他头上盘旋……”他赢得了他的乐观主义,这实在是现代主义的最高献礼。尼采彻彻底底地宣告了现代的到来,他几乎被视为现代的第一人。

在一个毫无智慧可言的时代,尼采仍然秉持着最高的真理标准,这是困难的。他想象着未来的人们发现了他所发现的真理,他对此毫无怀疑。他乐于看到自己是爱的,正如他的箴言,“对必然的东西不仅仅是承受,更不是隐瞒,而是热爱。”

在宣布上帝已死后,他还试图营造,只不过他后来又舍弃了。未完成的“重估一切价值”像“拱廊计划”一样,成为一笔在持续增值的财富。在最后的阶段,他从未觉察到自己的作品已经开始流行,它们将在他死后不久被奉为经典,流窜在人间。

在二十世纪前半叶,尼采的影响主要局限在除英国以外的欧陆和东亚;到了后半叶,尼采成了全世界的偶像。尼采对现代主义文学的影响尤其广泛,尤其是对照于他对哲学的影响。在东亚,尼采先是成为左翼精神的一部分,后来又归化到一种伦理生活的哲学中。他的思想在后现代哲学开端时被引以为重要的资源,随之而来的是,它成为了当代思想的一部分。

尼采或许比今日的我们都更为现代、更为当代。他的哲学或许比后来的弗洛伊德的现代心理学、萨特的存在主义更为广阔地建设着现代人文的基础。

尼采墓地

在他逝世后,尼采又诞生了两次。一次是在二十世纪初,文化贵族和精英们重新发现了尼采。当时整个欧洲弥漫着末日的氛围,从尼采的狂热的、箴言式的哲学中分泌出一种新的救赎精神。一次是在六十年代,尼采成为了世界的偶像。福柯们又将其拉入后现代哲学的阵营中。

作为一个伟大的灵魂,尼采从未逝去。尼采,那个天才尼采,那个不属于任何时代的尼采,再一次成为必要的。这种希望不在“高于人类和时间6000英尺”的地方,它就在这里。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司