- +1

杨靖︱塞勒姆“猎巫”的政治经济学

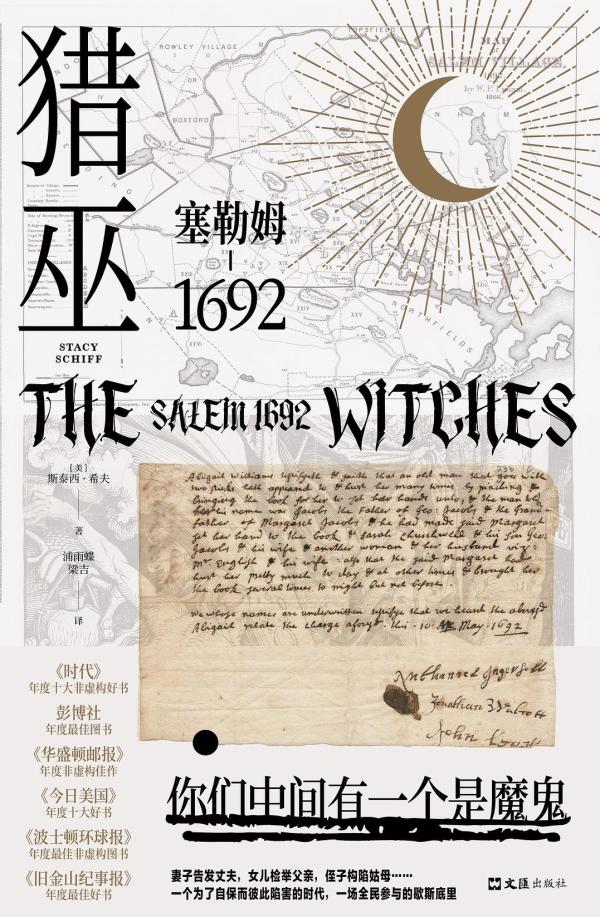

《猎巫:塞勒姆1692》,[美]斯泰西·希夫著,浦雨蝶、梁吉译,文汇出版社,2020年7月出版,440页,98.00元

在“通俄门”事件持续发酵之际,美国总统特朗普推特上频度最高的是“猎巫”(witch hunting)这一古老词汇——总统指责民主党的调查编造出“莫须有”的罪名,与三百年前塞勒姆猎巫案如出一辙。事实上,自上世纪五十年代美国剧作家阿瑟·米勒反麦卡锡主义的名剧《坩埚》(The Crucible,或译“塞勒姆的女巫”)问世以来,猎巫已成为政治迫害的代名词,在民主和共和两党政客中广泛使用。双方都心知肚明:作为打击政敌的有效手段,没有什么比利用所谓“外来威胁,从而引爆民众恐慌”的策略更为管用。从美国内战南北双方的相互攻讦,到伊拉克战争布什总统的“除恶宣言”,此法屡试不爽。然而吊诡的是,对于长期令美国司法界蒙羞的塞勒姆猎巫事件本身,政坛各路人士却讳莫如深。为进一步探求历史真相,普利策奖得主斯泰西·希夫新近推出《猎巫:塞勒姆1692》(浦雨蝶、梁吉译,文汇出版社,2020年),对该事件进行系统回顾,并尝试从中汲取经验教训,颇耐人寻味。

新英格兰马萨诸塞小镇塞勒姆(Salem)——该字在《圣经》中意为“和平”,但1692年发生的一切,却与和平背道而驰——成为一场全民参与的歇斯底里闹剧,堪称日后所有美国人的噩梦。自当年2月发现首例“女巫”并由代理总督菲普斯下令设立特别法庭,到10月份由于打击面太广(总督夫人亦牵涉其中)被迫解散法庭,期间共有十九名嫌犯领受绞刑,另有四人在狱中暴毙,而塞勒姆及临近城镇在押嫌犯(即“巫师”,多为女性)近两百名,各地监狱人满为患,连审讯法官亦不免人人自危。在十六至十七世纪欧洲大规模的猎巫运动走向式微之际,在偏僻小镇塞勒姆为何会突然爆发猎巫狂潮?要回答这一问题,首先需要回顾一下塞勒姆事件的历史背景。

十七世纪后半期,新英格兰地区正经历着一场转变。塞勒姆镇是马萨诸塞殖民地最重要的港口之一(与波士顿并称当地两大航运枢纽),是殖民地与海外贸易货物进出口的必经之地,其谷物价格甚至可以作为大西洋两岸商品价格的指标。在这一时期,塞勒姆镇居民的财产总额远远超过埃塞克斯县城。但问题是,尽管人均产值增长较快,但财富分配却极不平衡。社会变迁冲垮了传统农耕社会原有的温情,财富不均导致的羡慕嫉妒恨,以及卷入商业活动激发的“经济人”理性等因素,致使人际关系越发冷淡。清教伦理的禁欲观念与经济发展带来的金钱腐蚀性之间的矛盾愈演愈烈,清教徒的宗教情怀终究抵挡不住经济利益的诱惑。在这样一个日后被历史学家埃德蒙·摩根称为“清教神权部落”的小镇,最令族中长老哀叹的是商业主义对虔信宗教精神的“毁灭性打击”。在他们看来,以爱德华兹牧师为首的“奋兴派”在新英格兰地区发动的“宗教大觉醒”运动不仅非常及时,而且十分必要。

宗教是殖民地的精神支柱。美国历史学家伊萨克·里德在《清教文化的性别形而上学》一文中对马萨诸塞殖民地包括种族、肤色、性别在内的二元对立现象进行了深入剖析,其中特别提到宗教元素:当地不仅存在清教徒与天主教徒的对立,也存在国教派与非国教派的对立,形势错综复杂。而英国政府发动的对外战争使得局面愈发恶化。在这场号称“菲利普王之战”(1675-1676)——以印第安人首领梅塔科迈特(Metacomet)的英文名来命名——的战争中,不少新英格兰乡镇(如塞勒姆,以及临近的安多弗)被袭击甚至惨遭屠戮,由此留下难以根除的创伤和心理阴影。塞勒姆地处与印第安人交战的前线,这种特殊的地理位置造就了村民们紧张的心态,这也是猎巫案爆发的强烈催化剂。

与此同时,由于1684至1692年间“特许状”的废止与重新颁发,引发殖民地政坛的动荡,加剧了城镇居民的恐慌。“特许状”照例由英王颁发,王室并据此任命了宣誓服从国教的总督,可惜不久被殖民者所控制的议会所推翻;新当选的总督随后颁布殖民地宪章,将贵格会和圣公会等教派信徒囊括其中,引发清教徒的强烈不满,殖民地当局维持世俗秩序的神权合法性受到质疑。雪上加霜的是,当时恰逢新英格兰有史以来最严酷的寒冬。厚厚的冰冻使得波士顿港限于瘫痪。随着贸易停滞,粮食价格上涨到惊人的历史新高。在清教徒看来,累积的集体罪恶如作物歉收、飞虫成群、流行病爆发、印第安人袭击、讨伐法国军队的远征失败,皆是上帝对新英格兰不满的表现。因此,需要一位斩杀斯芬克斯的俄狄浦斯王般的英雄挺身而出,为城邦“根除罪恶”,才能恢复塞勒姆“肌体”的正常。塞勒姆新近任命的教区牧师萨缪尔·帕里斯意气风发,慨然决定担此重任。

帕里斯的牧师住宅坐落于塞勒姆村的十字路口,可以兼顾东西村民。根据《猎巫》一书的考证,日后被指控行巫的多为该村东部居民——以波特家族为首,其中的成功人士拥有包括房产、土地在内的各种资产,并与塞勒姆镇及其港口和酒馆的生意大有关联;相反,指控他人行巫的家庭多聚集在西部,他们更靠近原始丛林地带,依靠传统的农业生存方式——以帕特南家族为例,其资产表现形式主要是土地:清教继承系统规定在所有儿子中间平均分配土地,因此到了移民的第三代,他们都苦不堪言。第三代子孙分到的田地极少,附近也没有可以拓展的空间,生存环境日益逼仄。由是也加剧了双方的矛盾冲突。

更为致命的是,当怀揣致富梦想来到这里的新移民们发现无以为生时,原本已经充满矛盾的塞勒姆气氛势必变得更加紧张,由此控巫成为贫富阶级相互敌对与报复的利器。由于特别法庭采信“幽灵证据”(specter evidence),即便是捕风捉影的不实之词也能击垮对手,那么何乐而不为?穷人可以凭借丰富的想象来攻击趾高气扬的富人,而相互瞧不上眼的富人也正好借机打击他生意上的竞争对手。善恶之间并非存在不可逾越的鸿沟,环境压力也会让“好人”干出可怕的坏事。在塞勒姆,帕里斯牧师所谓“邪恶力量的诅咒”(巫术)只不过是一根导火索,它引爆了邻里间的不和睦,也放大了塞勒姆人对于未知的恐惧和对外来势力的排斥与仇恨,让那些本来安分守己的村民转头疯狂迫害自己身边的亲近之人。

作为新兴资产阶级和没落地主阶级的代表,东西双方代表在关于遴选教区牧师(以及确定薪俸标准)等事宜上,时常唇枪舌剑、剑拔弩张。在斯泰西·希夫看来,随后发生的猎巫案是塞勒姆政治与经济竞争所带来的“一种病理学的副作用”,在单个事件中是更深层和长期的经济张力的文化表达。她的论据是,经济发展和社会转型使人们丢失了“初心”:对教会缺乏崇敬之心,教堂信众越来越少,导致启蒙思想、理性精神以及物质主义等各种思潮泛滥。由于信徒漫不经心,教区牧师的薪水时常难以为继,以至于频繁更换——塞勒姆神权统治的根基被严重动摇。

值得注意的是,在帕里斯牧师的布道演讲中,他警告当地塞勒姆居民当下出现的阶级斗争新动向,即外患(战争)和内忧(行巫者)日益迫近。其神学逻辑可简单归纳如下:魔鬼想要倾覆新英格兰,所以派遣源自荒野的蛮族(印第安人)来攻击我们,并在我们当中安插了使者(女巫)。作为塞勒姆教会的灵魂人物,帕里斯坚信他的使命(mission)便是揪出魔鬼的使者,从而保证社区人民的生命财产安全,由此证明作为上帝的选民,塞勒姆并未失去上帝的眷顾(“有魔鬼的地方,上帝必在附近”),其政权仍牢牢掌握在自己人(清教徒)手中。对此,帕灵顿(Vernon L. Parrington)在《美国思想史》(1927)中认为,马萨诸塞的宗教不宽容政策使得当地任何非清教思想均被视为异端邪说,强烈的宗教控制欲乃是猎巫的根本动力。塞勒姆猎巫案“是对一代人的压迫的产物,长期奉行的压迫政策,绞死贵格派,破坏独立意识,把人们的思想束缚在清教范围之内,产生这一事件是必然的结果”。

如果说帕里斯是“前台人物”,与他一同上演双簧的托马斯·帕特南则是整个猎巫事件的幕后策划者。在当年2月下旬那个泥泞的星期一,他前往塞勒姆镇告发之前,很可能认为自己已经被“诅咒”——他此前失去了土地、孩子、两份遗产和一头牛。他憎恶同父异母的兄弟,更憎恨那些无孔不入的东邻富人,同时希望能在“搅浑池水”的情势之下“坐收渔翁之利”。H. L. 门肯曾打趣说,清教徒的才能是“召唤巨大的法律力量去解决私仇”(390页)。这正是帕特南的杰作——因为“巫告”使得这名失意男子能够借助妻子/女儿的证词攻击当地“任何一个仇家”。

按照律法,一旦罪名成立,将要对行巫者进行公开处决,其目的纯粹“出于一种教育的苦心——罪犯的死起到了榜样的作用”。两名贵格会商人在那年秋天造访塞勒姆,发现那里为了清除所谓的恶魔崇拜,正急切地“吊死一个又一个人”。的确,正如清教神学家科顿·马瑟所哀叹的,他们“狂热且疯狂地在黑暗中相互伤害”(317页)——在此过程中,每一个人都变得铁石心肠,冷酷无情。就像麦考莱在《英国史》(History of England)一书中所说:“与来自外界的残酷迫害相比,宗教社会内部的净化手段看似非常柔弱,其实才是最为严厉、强制推行的惩罚方式。”

当然,猎巫除了维护教区的道德纯洁和政治正确,从经济角度衡量也可算是一桩“划算的生意”。由于猎巫事件在殖民地的“眼球效应”,特别法庭的主审法官以及作为控方代表的帕里斯牧师作用凸显,再也不用为区区薪俸而发愁。对于底层的司法人员来说,短时间内迎来如此庞大的客户群更是喜出望外。护送囚车的守卫、兴师动众追捕嫌犯的治安员,以及负责短期羁押的看守,他们付出了大量时间,同时还必须给嫌犯提供饮食——显然不能无“功”而返。以监狱看守为例,囚犯中有像英格索尔这样的酒馆老板,无疑意味着“一笔好生意”——可以温水煮青蛙,慢慢榨干他的钱财(303页)。更重要的是,作为此前“辛勤劳动”的补偿,在嫌犯被定罪后,司法人员有权清空他们的家宅,并且“总是速办速决”。玛格丽特·雅各布斯一家被羁押后,治安员科温(恰好是法官科温的侄儿)及其手下洗劫了她祖父在河边的产业:没收了牛、干草、一桶又一桶的苹果、大量白锡器皿、鸡和椅子。最后,他们甚至从玛格丽特母亲的手上拨下黄金婚戒,扬长而去。偶尔地,也有嫌犯家人设法追讨“赃物”,比如一位被绞死的老妇之子,当他与治安员赫里克谈判时,对方善意地提供了“赎回”财产的机会——同时要求他支付贿赂款十英镑(经过讨价还价,最后以当月兑现的六英镑成交)。(305页)

正如前文所述,当塞勒姆猎巫之风兴起之时,欧洲的猎巫行动已近尾声。荷兰和日内瓦分别于1610年和1632年取消所有控巫诉讼。三十年后,法国的路易十四驳回了所有巫术案件。在英格兰,截至1646年,全国性的猎巫运动告一段落,1682年之后则再没有进行过公开审理(尽管之后仍然有零散的审判,但多半都不了了之)。在埃塞克斯,大陪审团的乡绅们以“无稽之谈”的裁决拒绝采信对巫术的指证。1736年,英国议会最终废除了1604年由“神魔学”专家詹姆斯一世主持通过的惩罚巫术的法律条文。在波义耳、牛顿和洛克学说迅猛传播的时代,随着科学理性与宗教宽容的理念深入人心,猎巫走向消亡似乎不足为奇,但奇怪的是,为何独独在塞勒姆它得以死灰复燃?

说到底,尽管欧洲范围内质疑巫术的文章早已存在,但在1692年前,普通人根本无法在塞勒姆(以及波士顿乃至马萨诸塞殖民地)读到任何此类文本——宗教信仰和新闻管制使当地居民几乎与世隔绝(73页)。早在1637年,殖民地当局便做出规定,非正统教徒不得进入马萨诸塞——宣扬异端的罗杰·威廉斯(Roger Williams)因此被驱逐出境。当然,作为“异端”的女性更是罪无可赦:从安妮·哈钦森(Anne Hutchinson)开始——这位魅力超凡的宗教领袖鼓励女人远离布道,并公开质疑教会教义——结果以扰乱治安(或寻衅滋事)的罪名被驱离。安·西宾斯在1640年擅自引用《旧约》,妄称那段经文告诫丈夫要听命于妻子,结果被告上法庭。直言不讳的贵格教徒玛丽·戴尔公然反抗要求她离开马萨诸塞的命令,最终被施以绞刑(142页)。更有甚者,塞勒姆的罗伯特·派克是一位虔诚之士,博览群书,拥有大无畏的坚定信念。早在二十年前,他曾对法院就宗教自由的判决提出质疑,因此被判处诽谤罪,并被禁止担任公职(293页)。

在如此政治高压态势之下,外部的先进思想和理念的确难以“渗入”,比如欧洲著名鬼神学家约翰·威尔针对《女巫之槌》做出的批驳《论妖术》。威尔认为,虽然撒旦的威力和破坏力比人们想像中要厉害得多,但从罗马法的角度来看,巫士与撒旦之间的盟约并无法律效应,因此巫术罪行也不能成立——那些无知的妇女虽然承认自己是女巫,但她们只不过是因为受错觉的影响而招供。利用他的医学知识,威尔解释说,所谓女巫的恶巫行为其实是自然和医学方面的原因造成的,而且在很大程度上,巫士有关恶魔罪行的招供都源自某种程度的歇斯底里(“癔病”)或精神抑郁症。总之,威尔的结论是,“巫术就是由一些神经错乱的人供出的、在法律上不可能成立的罪行”。

比威尔影响更大的是启蒙运动早期德国哲学界的重要人物克里斯蒂安·托马西乌斯(1655-1728),他被二十世纪德国著名哲学家格奥尔格·拉松(1862-1932)誉为“德国启蒙运动时代的马丁·路德”。经过考证,托马西乌斯认为猎巫运动不过是个别历史人物别有用心地操控和运作,荒诞不经,于史无据,因此必须加以废止——“因为揣测就将人活活烧死,这代价实在是太大了”。(蒙田)当此之时,无人致力于寻求真相(也无人在意),只有集体的精神狂乱及其所造就的牺牲品。由此托马西乌斯揭示出道貌岸然的宗教人士背后掩藏的另一副面孔:宗教神学的杀人欲望。像一个世纪之前的马丁·路德一样,托马西乌斯再次敲响警钟,奋力反抗教会权威,主张从根本上停止对巫师的迫害。

其实在殖民地并不缺乏托马西乌斯一类的高明之士,比如在都柏林三一学院获得硕士学位的英克里斯·马瑟,时任哈佛校长。马瑟没有明确反对在法庭上采纳“幽灵证据”,尽管在私人日记中,他一直强调自己竭力反对这一作法,也为违心写出赞同女巫审判的《隐形世界的奇迹》(Wonders of the Invisible World)一书而深感懊悔。然而在政局动荡的年代,身处正副总督明争暗斗的权力阶层,从明哲保身的动机出发,类似马瑟这样的聪明人非止一位。正如牧师约翰·怀斯所说,与其说他们“是学问的主宰者,倒不如说是受害者”——他们阅读了大量巫术文本,他们解析了无数法律条文,他们以“纯粹理性”的名义工作。但问题是,他们沉溺于海量信息之中,却没有能力做出正确抉择。可见,“他们被教育毒害了”——机智如马瑟,明明可以通过保持缄默表达立场,却偏偏选择了助纣为虐。

由于猎巫之风愈演愈烈,从理论上说,每一个塞勒姆村民都有可能成为指控者和被指控者。此时为了自保,最好的方式便是先下手为强。当然,更多的时候,这也成为发泄私愤或政治怨恨的一种手段。如此一来,神权政治的基础便土崩瓦解。其主要原因不在于宗教自由原则,而是因为神权政治的那个假定前提被证明是虚妄的:它认为政府能够监视和控制人的内心世界,但事实却证明“这不过是臆测。倘若政府以臆测来判定共同体成员的信仰,那共同体成员全都处在了朝不保夕、互相猜疑、彼此揭发的恐慌中,共同体的秩序和团结将因此毁于一旦”。——猎巫事件最终无可避免地导致了马萨诸塞殖民地的政教分离(一个世纪后,托马斯·杰弗逊更将这一原则作为立国之本写进了美国宪法修正案)。

在菲普斯总督紧急叫停特别法庭之后,所有在押犯全部释放,社区社会逐渐恢复常态。接下来的问题是,谁应当为这起历史特大冤假错案负责?正如当初寻找女巫作替罪羊一样,帕里斯牧师万万料不到天道好还,这次轮到了他自己。昔日的老对手坐上了审判席,指控“他发假誓……打压批评言论,四处煽风点火”,并断言他“不仅是这个村庄,更是整个地区最大苦难的始作俑者和皮条客”(368页)。法庭裁决,判定他有罪,并将他驱逐出境。帕里斯回到他曾经布道的偏远小村庄斯托,随即卷入一场薪资纠纷,一年之后黯然死去。

正如本书作者斯泰西·希夫在接受访谈时所说:“猎巫审判在极短的时间内,让社区蒙羞,以至于没人愿意站出来解释辩护。”阿瑟·米勒当年走访塞勒姆时也抱怨,当地人甚至不愿承认审判曾经“真实”发生过。整个事件都成为永恒的耻辱——新英格兰作为“新女巫兰”(New-Witch-land)被历史铭记——正统的清教徒试图证明自己的宗教虔诚,却弄巧成拙,导致“忏悔/认罪”的宗教观念被彻底玷污,神圣的司法权威受到严重亵渎。然而庆幸的是,猎巫事件最终也引发了一场革命:它为新英格兰的宗教宽容打开了一扇大门。与此同时,塞勒姆人(以及新英格兰人乃至全体美国人)养成了质疑权威的习惯——无论这一权威是来自牧师、来自上帝,还是来自总统。

十九世纪初,托克维尔在实地走访马萨诸塞等地之后,对新英格兰“城镇自治”精神表示由衷赞叹,并将美国“例外论”(American Exceptionalism)归结为宗教精神与启蒙思想相结合的产物。从这个角度而言,塞勒姆猎巫事件不但告诫世人现代化进程中宗教宽容的重要性,更提醒世人在个人与社会、理性与非理性以及主流价值观与社会多元化之间应该保持适度的张力和平衡,才是长治久安之道。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司