- +1

90后作家·访谈|王侃瑜:科幻是把握当下和未来的有效手段

王侃瑜,1990年生,毕业于复旦大学创意写作专业,中英双语写作,专注科幻小说创作,曾获彗星科幻国际短篇竞赛优胜,并多次荣获全球华语科幻星云奖。

复旦大学中文系教授严锋曾评论其作品“从容地讲述了现在与未来之间一些温婉而又有寒意的故事,展示个体与技术的纠缠和挣扎,在另类时空中捕捉人性的暗影与光华”。

2018年,王侃瑜出版了第一本个人小说集《云雾2.2》,近日,其新作《海鲜饭店》由作家出版社出版,澎湃新闻(www.thepaper.cn)就其新书及科幻小说写作等话题专访了王侃瑜。

王侃瑜

澎湃新闻:您毕业之后好像一直是用业余时间来创作的,您是那种会很有计划地给自己压写作量的人吗?在您来说,业余时间写作相对于全职写作,是完全出于现实考虑的选择还是说您觉得这种状态对于写作本身也有其益处?

王侃瑜:没错,毕业之后,我一直在工作之余进行创作,试过每天给自己规定一个字数,但并没有什么效果,所以后来还是放弃了,靠死线来压迫自己写作。比起很多人来说,我的工作算不上是最忙的,这也是我的一种主动选择。我一开始在复旦大学北欧中心工作,每天朝九晚五,还有两个月的假期,工作内容与写作没有直接的关系,时间上能够比较好地平衡工作和创作。后来到微像文化任职,这是一家做科幻版权开发的公司,工作内容与我创作的主要类型——科幻有关,但我做的并非创作岗位,而是海外市场方向的。全职工作了几年后,感觉压力有点大,因此我与公司协商调整工作量并降薪,从而获得更多写作时间。利用业余时间写作既满足了现实考虑又对写作本身有益处,如果全职写作,压力可能会非常大,因为所有收入目标都压在创作方面,可能反而会写不出东西。找到一个写作与其他事的平衡点可能会比较好。但我也不排除未来进行全职写作的可能,但这个全职可能不一定都是在“写”,也有一些和写作生涯相关的其他事情,可以比较自由。

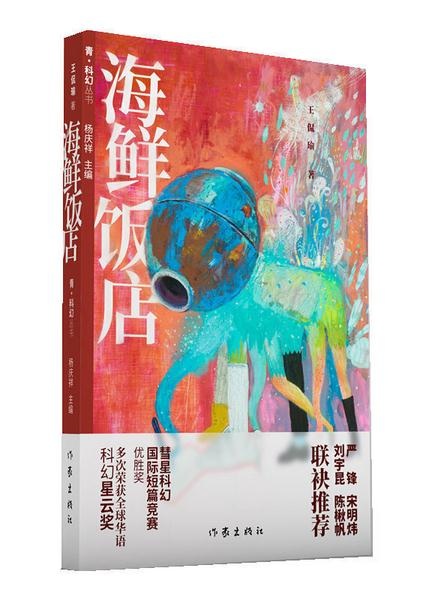

《海鲜饭店》,王侃瑜著,作家出版社

澎湃新闻:您最近出版了第二本小说集《海鲜饭店》,在后记里您提到,集中的很多作品都是之前一年左右的创作,可以说是写小说以来最高产的一年,是什么原因促成了这种高产呢?

王侃瑜:前几年,我经历了比较长的瓶颈期,找不到写作的方向,因此创作产量低迷。出版《海鲜饭店》前的那年,我渐渐走出了这个瓶颈,接受了一些约稿,有些篇幅短小,很快便写完了,还有些有特定主题,划定了写作范围,这在很大程度上为我排除了一些选择,选项少了,我犹豫的便也少了。另一方面,也是因为这些约稿确定了具体的死线和压力,我得以逼迫自己在规定的时间内把一篇作品写完,而不是去反复修改。说真的,有死线才有生产力。

澎湃新闻:您之前提到,这本小说集的同题小说《海鲜饭店》是您将散文写作手法应用于科幻小说创作的实践,这个能具体解释一下吗?

王侃瑜:这与我个人的写作经验有关,可能不一定具有普适性。有一阵子,我创作科幻小说遇到了一些问题。国内科幻的主流是核心科幻,最关注的往往是科幻创意,常常主题先行,所以经常是人物服务于故事,导致人物不太真实。那个时候,《萌芽》相熟的编辑正好让我试试看写散文,散文更多是从自身生命体验出发的,相较创意而言更重情绪和感悟,人物的情感体验会更为丰满。

在拉斯维加斯Writing Downtown in Las Vegas作家驻留项目时的留影

我写的很多散文都与游历国外的经历相关,因此,我试着把《海鲜饭店》当成散文来写,让主角在抵达因不纽斯这座虚构出来的美国小镇后去经历一些事件,获得一些感悟,而非提前设置好情节和场景将角色放进去,让他们“演出来”,效果相对还不错。之后的《冬日花园》也是,故事舞台设置在都柏林,其中加入了我在都柏林期间与朋友一起走过的路、住过的民宿。于我自己而言,这是一种小小的实验,写作过程十分愉悦,所以还挺偏好这两篇小说的。

澎湃新闻:您还提到《海鲜饭店》是您首次使用第一人称叙事,我们知道,对写作者来说,第一人称叙事的利和弊可能是同样突出的,您在创作中觉得第一人称的难点在哪里?如何规避这种叙事的不利面?另外,这本小说集中不少篇目都是第一人称叙事,但比如《海鲜饭店》使用的是女性第一人称叙事,而像《失乐园》采用的是男性第一人称叙事,您觉得女性作家使用男性第一人称叙事,容易有想法或感受上的认知偏差吗?

王侃瑜:我后来回忆了一下,发现自己之前也有过第一人称叙事的小说,不过是男性第一人称(《机械松鼠》),所以应该修正一下这个说法,是在《海鲜饭店》中首次使用女性第一人称叙事。

由于我在之前其他小说中采用较多的是第三人称有限视角叙事,所以人物所见所想与第一人称差不多。之所以选择第三人称而非第一人称,是因为我在创作初期并没有做好准备袒露自己,哪怕人物身上有一些我自己的影子,我也本能地去掩饰这种相似。我使用过一些手法,在第三人称的叙事中插入第一人称叙事,或者使用与自己性别不同的第一人称叙事者,以拉远作者和叙事者之间的距离。后来,同样是因为散文写作的关系,我更习惯于面对和剖析自己,觉得在小说中坦然使用“我”也不再那么可怕,于是就有了《海鲜饭店》和《冬日花园》这样的女性第一人称叙事,小说主角身上都有一部分的我,但却又不是我。我觉得第一人称的难点主要在于区分作者与叙事者,保持一个恰当的距离,不然一不小心就会让作者声音流露出来,取代了叙事者本有的声音。至于不利面,我觉得倒不一定有,每种视角都有其优缺点和特色,写作也没有一定的准则,重要的是找到适合某个故事的表达方式。

我不觉得性别上的认知偏差普遍存在,我见过女性作家写得非常好的男性第一人称叙事,也见过男性作家写得非常好的女性第一人称叙事。具体到我自己而言,确实有男性朋友读完《失乐园》表示更像披着男性皮囊的女性在控诉,那可能是我个人处理上的不完善。但同时我也觉得,所谓的性别认知偏差,源于对其他性别和其他人不够了解,而非真的是有什么无法逾越的鸿沟。

澎湃新闻:您在新书的创作谈中提到一度觉得自己的创作处于科幻与纯文学的夹缝之中,有点两头都不讨好,所以在这些新作品中您“刻意回避情节上的起伏和冲突”,追求“一种波澜不惊的叙事风格”,“寻求行文的冷静和隐忍”,“营造一种反高潮的真实,尝试更多挖掘人物的内在”,这算是更多地往纯文学的方向发展,还是说您找到了将两者弥合的途径呢?

王侃瑜:从近期发表上来看,我是更多在纯文学刊物上发表,但若是考虑长远的目标,我希望能够创作出同时获得两边认可与欣赏的作品。哪怕主题和文类不同,好的小说是大家都会认可的,可能不一定是所有人最喜爱的,但却是大家都承认好的,哪怕不喜欢,读者也能评判出基本的好坏。好的标准也不是单一的,好小说有许多种好法,很难去总结或者量化。在创作生涯中,初期想要的太多可能反而什么都抓不住,选择一边先锤炼好基本功,再在其他方面继续努力,可能是比较稳的做法。

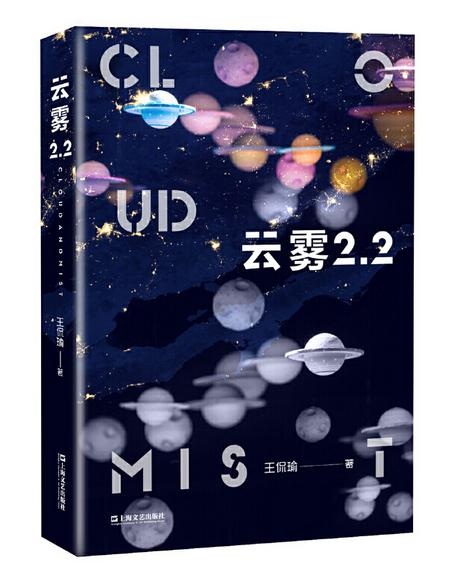

《云雾2.2》,王侃瑜著,上海文艺出版社

澎湃新闻:这本小说集中还收入了您的成名作的新版本《云雾4.2》,这个版本比之前的《云雾2.2》多了两万余字,主要是做了哪些方面的修改和扩充?

王侃瑜:主要是增加了一个主要人物和一条线,并做了一些细节方面的补充。这部作品是我的第一部作品,修改其实集中在创作初期的那段时间。毕业答辩的那一稿(《萌芽》上连载的版本和《云雾2.2》中收录的版本)之前的修改是为了让作品更加完善,老师、同学和朋友们都提了不少修改建议。毕业答辩的时候有老师指出或许可以扩成长篇,但要加一对完整的因果关系,而《萌芽》那边也想看看是否可以扩充来做一年的连载,后来就试着扩充了一下,可是也没扩充到长篇的篇幅,所以最终连载和发表就用了五万字的版本。

澎湃新闻:您包括《云雾》在内的很多作品里都写到了技术对于人与人之间的关系、对于情感、情绪、记忆等人之为人的根本性因素的控制和异化。以科技发展为立足点的科幻小说似乎一直以来就充满了对技术、对人机关系等的疑虑和悲观,对此,您怎么想?

王侃瑜:其实也不一定,这和各个国家的科技发展阶段相关,也和作家的个人选择相关。比如凡尔纳时期的法国,黄金时代的美国,小灵通漫游未来时期的中国,科技变革发生的初期都充满了对于科技的乐观想象,科技进步改善人的生活,反映到科幻小说上自然成了积极正面的未来。而当科技发展到了一定阶段,其负面效应开始显现,反思随之而来。目前在世界范围内有一种叫做Solarpunk(太阳朋克)的科幻亚类型,就是倡导关于未来的正面积极想象,我们已经看到了太多疑虑和悲观的未来,也需要一些给人以信心的未来。

澎湃新闻:丁丁虫在给您的《云雾2.2》那本小说集写的序言里说,科幻是描绘现实的最强有力的文学类型,我觉得这个说法很有意思,你认同他的观点吗?您怎么理解科幻这一题材对现实的反应?

王侃瑜:我觉得科幻和现实主义所描绘的现实可能是不同层面的。当下,我们面临的现实十分复杂,有多个维度,没有哪位作者可以拍着胸脯说自己的作品就是对于现实的最佳反应。美国韩裔学者朱瑞瑛认为科幻是一种“高密度的现实主义”,现实主义也是一种“低密度的科幻”,她认为科幻所“再现”的都是现实,只不过是那些由于能量层级过高而无法以直接方式来呈现的现实。科幻之所以能够再现全球化、赛博空间、气候变暖等等议题,是因为其既是一种叙事也是一种抒情的艺术形式,其语言系统将所有隐喻、象征、诗性的事物都当做“真实”的事物来处理,从而进入到更深的写实层面中去。我觉得,现实主义处理的更多是人与人的关系,也有不少现实主义作品很好地处理了人与历史上某个时代的关系,但我们当下所处的时代能量层级过高,很难以现实主义的手法去处理人与现在这个时代的关系,因此科幻成了一种把握当下和未来的有效手段。

澎湃新闻:另外,在您的作品中,爱情元素的出现频率非常之高,而且往往会处于情节的核心,这一点与我们以往对科幻小说的印象略有偏差,对于爱情在科幻写作中的位置和具体处理方式您是怎么考虑的?

王侃瑜:在我写作的初期,更多从过往的阅读和自身经验出发,可能因为我以前读了很多校园言情,所以写了好几篇比较“少女”的小说,比如《月见潮》《潮汐历》《发条麋鹿》《机械松鼠》等等,我也会戏称自己写的是“科幻言情”。后来,有一个阶段我刻意回避爱情的书写,转而去强调亲情,比如《链幕》《回到冷湖》等等。再往后,我重又找到了不那么“少女”的写爱情的方式,比如《失乐园》《揽星号》《蛰伏的爱》。我不觉得爱情与科幻是矛盾的,大家之所以会有科幻小说中爱情不重要的印象,可能是由于人物关系在科幻小说中总体而言不是最受关注的点,但云天明和程心的爱情难道不也是《三体3》情节的核心吗?在我的早期作品中,处理爱情可能比较简单,只是为了爱情而爱情,但现在再去写爱情,其实我希望能拓展出更多的东西,可以是现实与虚幻的关系,可以是时代的变迁。爱情同样可以和科幻创意进行很好的结合,比如《脑匣》中通过科技来讽刺男主角自以为的爱情,揭露人的虚伪,其中有一种哲学层面的考量。说到底,爱情本身就是一个不亚于科幻的广阔议题,想想经典文学作品中那些令人印象深刻的爱情,写的往往也不只是爱情,科幻没理由拒绝这个元素。

澎湃新闻:杨庆祥老师在你们这套“青·科幻”丛书的总序《科幻怎么写下去》里谈到科幻文学对于题材、创意的依赖,他觉得与纯文学不同,在科幻小说中,重复性写作几乎是没有意义的,科幻写作者总是需要新的“科幻点子”,就这点而言,您有“怎么写下去”的困惑和焦虑吗?

王侃瑜:我觉得,“科幻点子”对于核心科幻那一类的科幻或许真的很重要,但如果放宽光谱,同样的科幻点子也可以衍生出不同的新故事来。机器人、外星人、平行宇宙等等都是科幻中司空见惯的题材,但仍在不断被书写,就是因为相同的题材和创意可以有不同的写法。点子本身是不值钱的,开脑洞式的科幻写作也不是我所选择的,同样的一个点子怎样写好,可能对我来说更为重要。在我过往的一些作品中,使用的一些科技点其实并没有充分挖掘,我一直觉得同样的科幻创意可以用来发展更多不同的故事。真正重要的还是找到属于这个故事的“新意”,无论这个新意是在科幻点子上、人物关系上还是表现手法上,毕竟有追求的作者都不想进行重复性写作。最近读了黄锦树的《雨》,他的《雨》作品一号到八号很有意思,确实使用了相似的背景和人物,但每一篇都有其新意,不能说这就是一种重复性写作。

澎湃新闻:这些年,中国科幻因为刘慈欣、郝景芳、包括您在内的这批青年写作者不断斩获国际大奖,然后以《流浪地球》为代表的作品影视化也取得了巨大的成功,似乎进入了一个前所未有的黄金时代,作为身处其中的亲历者,您觉得目前中国科幻小说的受重视程度、创作现状确实有大幅提高吗?您怎么看这些科幻作品的影视化?您自己的作品有要影视化的吗?

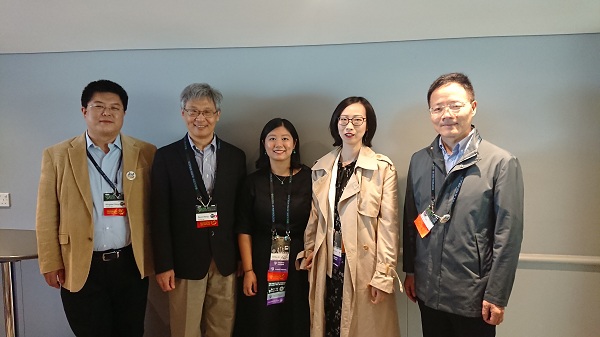

在爱尔兰世界科幻大会上的合影,从左至右为:宋明炜、王德威、金雪妮、王侃瑜和严锋

王侃瑜:2009年我还在念书的时候创立了科幻苹果核,那时候拉赞助特别难,一提到科幻,别人第一个想到的就是哈利·波特或者动漫游戏,很少有公司愿意支持这么小众的爱好者活动。十年过后,《流浪地球》上映,许多平时从不看科幻的朋友乃至长辈都开始讨论这部电影,科幻彻底出圈了。亲身体验证明,中国科幻的受重视程度确实大幅提高,作者人数也不断增多。根据科幻研究者三丰的统计,最近几年每年有150-200位新作者发表他/她的第一篇科幻小说,这多亏了创作平台的增加和科幻前景的变好。

科幻作品的影视化当然是一件好事,电视电影让科幻得以进入更多人的视野之中,但科幻影视化确实也不好做,路漫漫其修远兮。我自己的第一部作品《云雾》刚出来时就谈过一些影视公司,也拿到了全球华语科幻星云奖的最佳科幻电影创意奖金奖,但一直没有真的卖出去。当时科幻作品的影视化在国内还很新,没人知道要怎么做,至今大家仍在摸索。《流浪地球》剧组花了很多年蹚出来的路,也不是每部作品都能复制,但至少给了市场信心,让资本相信国产科幻电影也有成功的可能。

澎湃新闻:您毕业于复旦大学创意写作专业,对于一直以来大家关于写作可不可教的讨论,作为科班出身的写作者,您怎么看?尤其在科幻小说这个类型上,您觉得专业的写作学习对于您的创作有怎样的影响?

王侃瑜:如果没有进入创意写作专业学习的话,我可能一辈子都不会认真开始写作。我本科在复旦管院就读,从没想过当作家,所以于我个人而言,这个专业的学习为我打开了人生的另一种可能。在复旦,老师们不会教你具体的写作技法,而是会带领你一起去阅读、思考、讨论,去写作和交流,更像是教一种“心法”,而非具体的“招式”,这个层面上的写作其实是更值得教的。我也看过几本技法类的创意写作书系,但对于初学者来说,按照那些条条框框来进行一二三四的写作,可能会框定自己、限制表达。写作建立在大量的读和写的基础之上,没有一蹴而就的办法。创意写作学习可以帮助你鉴别什么是好的什么是坏的,少走一些弯路,但是不能保证为你找到发表机会。

具体到科幻小说这个类型上,据我所知,国内绝大部分科幻作家都没有受过专业的写作训练,可见自学成才非常普遍。我个人所受的写作训练不是针对科幻的,但是有参与过科幻小说创作的教学,我认为对于新接触这个文类的写作者来说,还是比较有效的。但同样不能抱着“上完这几周的课我就能成为科幻作家”的心态,写作课只是引进门,之后的修行还得靠个人。

澎湃新闻:我知道您很喜欢厄休拉·勒古恩的作品,她的作品给人一种不那么强调紧凑跌宕的情节,而更有从容的史诗气质的感觉,还常常出现格言式的一些语言,这些对您的作品和创作观念有影响吗?除此之外,还有哪些作家作品对您的影响比较深?

王侃瑜:有影响!我非常想要写出勒古恩气质的作品,但以目前的人生阅历和笔力还无法达成,只能在未来的创作生涯里慢慢磨练。除了勒古恩之外,王安忆老师对我的影响也比较大,我写作会很讲究逻辑和前因后果,这是她在小说创作实践课上常常问我们的问题,那种比较“飞”的小说我就写不了。最近在读奥克塔维亚·E.巴特勒的作品,觉得她写得也真是好,能把听起来毫不吸引人的设定写得好看又真实,思想和主题又深厚,真的厉害,很想学习。

澎湃新闻:您目前发表的作品都是短篇和中篇,有长篇的写作计划吗?

王侃瑜:我目前唯一一部中篇就是《云雾》,因为是读书时写的毕业作品,时间投入相对稳定,没想那么多就完成了。之后我就一直在创作短篇,因为短篇发表的平台相对更多。我当然有创作长篇的计划,但可能还需要一些时间才能完成。写长篇需要长期而稳定时间投入,需要割舍一些工作和社会活动,甚至其他的短篇约稿,保持一种情绪上的沉浸,这对于目前的我来说是最难的。接下来可能会做一些生活和创作规划上的调整,把一部分精力花在这个计划中的长篇上。

王侃瑜(右)与夏笳在挪威“世界上最北端的唐人街”

90后作家的系列访谈同题问答

1.你如何定义“90后”?

生于20世纪90年代的人。很难总结这一代人的特质,这十年间出生的人可能都无法被归到一代人,比如我是90年头上出生的,可能与80末生人差别要小于90末生人。

2.你最近关注的一个社会事件/新闻是什么?为什么会关注?

美国大选和全球疫情。影响波及的范围实在太大了,关系到未来几年的世界局势。

3.你如今最想尝试的写作题材/类型是哪种?

很想尝试新怪谭,但感觉自己不一定能写出那种阴郁诡异而又混乱迷人的感觉。

4.有没有写作上的“小怪癖”?

在作品完成前反复修改……这大概算是一种坏习惯,大大影响了我的创作效率。

5.你比较关注的同辈作家?

余静如和张祖乐,都是我在复旦MFA的同届同学,也都在各自的领域踏踏实实努力着并取得了一定成就,很为她们高兴。

6.你比较关注哪些导演?

平时不太看电影。

7.你经常上的网站有哪些?

豆瓣,工作邮箱。

8.社交媒体上最常用的表情?

小龙格林和条鹅。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司