- +1

逃婚少女的心事

6月1日那天,阿慧(化名)找了个借口,骑着电动车离开了家。

家人和亲戚正在准备次日20桌的婚宴,“未来丈夫”在微信上告诉她已在杀猪,谁也想不到,她是去镇妇联举报父母逼婚,阻止这场不合法的婚礼。她只有17岁。

小镇没有秘闻。

这件事很快上了热搜,媒体频频来访,母亲拉黑了她。她也因此得以复学,以往届生的身份参加中考,被当地一所普通高中录取。

在小镇,有人夸她勇敢,有人怪她不懂事,有人当作故事闲谈,有人认为这是一个不光彩的事故。

少有人看到,逃婚背后,是一个孩子曾濒临破碎的心。

婚礼取消后,阿慧向男方道歉,诉说她对不读书而过早结婚的担忧。

被忽视的女儿

云潭是一个被山环绕的小镇,距广东高州市区约50公里。阿慧家住在离镇上四五公里的村庄,这里基本家家户户都盖了两层以上的楼房,一栋挨着一栋。

阿慧家是三层小楼,在她出生前一年盖好的。家里条件并不差,当地也没有早婚的风气,有人不理解,父母为何不让她读书。

阿慧家所在村庄

阿慧家盖了三层楼房,阿慧和父母住二楼,爷爷和弟弟住一楼。

阿慧有个弟弟,比她小7岁。父母常年在外打工,两姐弟出生后,妈妈带了一年,然后给外婆带,等到上幼儿园,便交给爷爷带。每年暑假,姐弟俩会被接去深圳与父母团聚。爷爷说,弟弟出生后,儿媳经常只带弟弟回娘家。

从小到大,阿慧印象深刻的总是一些不快乐的事情——

小学五年级时,有个转校生带头欺负同学,阿慧是首当其冲的目标。他们会往她抽屉里塞满吃完的零食袋子,往她笔盒里撒一些甜味粉末招蚂蚁,拆她的桌凳然后用木头打她……她向语文老师告状,但老师听完无动于衷,继续看电视。她向妈妈诉苦,妈妈却说,如果你不惹他们,他们怎么会打你。

类似的恶作剧,弟弟也对她做过。她说小时候弟弟曾把一根针藏在她的椅子上,她一屁股坐下去,被扎得很疼。她告诉父母,他们只是轻描淡写地对弟弟说:“下次不要这样了”。

在阿慧看来,妈妈很疼爱弟弟,跟他说话像哄小孩一样,从来不会像骂她一样骂弟弟, “她觉得弟弟所有都是好的”,而自己做什么不做什么都是错。

在六年级的一篇作文里,她提到当时四岁的弟弟两次跑到妈妈面前污蔑她打他,“我觉得他好坏,好会赖皮。我真想不和我弟玩了,可是,总是会不知不觉地和弟弟玩,而且逗得他很开心,他又为什么不逗我开心呢?”“不和我弟玩,妈妈又说我不听话,妈妈又不开心,我越来越苦恼了。”

还有一次作文题目是“妈妈的爱”,她不知道怎么写,看到作文书上有人写妈妈带自己去旅游,她依葫芦画瓢,写暑假时妈妈带她去深圳待了20天,爸妈周日放假带她去世界之窗,转了两次地铁,“走了很远的路”,到了世界之窗门口却不进去,只是看了看就走了。

阿慧说,这样的事发生过几次,每次都是妈妈提出要去世界之窗,但走到门口都没有进去。后来妈妈再说要去,爸爸立刻否决了。门票要200元一张,她觉得妈妈可能是心疼钱。在深圳时,她一直想去欢乐谷玩,但每次都被拒绝。

阿慧意识到父母不喜欢自己是在初一结束后的暑假。她回忆,那时妈妈总是无缘无故骂她,“想起来就骂”,或者一下班回来就骂,到晚上关灯睡觉还在骂。究竟为什么骂,阿慧也说不清。她自觉并无犯错,而妈妈“比较记仇”,总在计较以前的事情,“她说她每次想起来就生气,生气就骂我”。

关于以前的事情,阿慧讲了三件。妈妈说她小学总是丢伞,丢了家里“一千把伞”,爷爷后来告诉她,她只丢过几把而已。另一件是因为她没有铅笔刀,也不敢叫老师帮她削铅笔,就跟其他同学一样用嘴啃。她无法理解,这些微不足道的小事在数年后还能成为妈妈指责她的理由。

第三件发生在初一寒假后。初中寄宿,周末回家,其他同学一般每周有七八十的零花钱,而爷爷每周只给她20元。买文具,吃零食,偶尔交个小费,20元对她来说不太够用,尤其在月经来潮之后,她经常没钱买卫生巾。

她跟妈妈要过一次钱,妈妈说,你每个星期这么多零花钱,怎么买这个的钱都没有?之后她不敢再提。她也不好意思跟爷爷要,“我不知道他能不能理解,如果他不能理解,那我该怎么跟他解释。”

于是周五放学时,她以回家没有路费的名义,向班主任借了10元。借过几次之后,班主任打电话告诉了妈妈,妈妈很生气地骂了她。

初二的她更不快乐了。有一次她穿的裤子很紧,卫生巾的凸痕比较明显,被女同学看出来了,对方到处跟人说,“看她屁股!”笑声从背后不断传来。那是一段灰暗的日子。她提出想转学,也说了原因,但父母没有同意。

初中班主任对她的期末评语几乎都有以下几点:文静内向,沉默少言,缺乏自信,希望多和同学交往。

又一个暑假过去,到了初三上学期,班主任发现她状态不对,便找她谈话,说要是说不出口就写信给她。阿慧写了几封信,信中提到父母对她的责骂,自己的抑郁倾向以及偶尔出现的极端念头。她想要改善和父母的关系,希望老师能帮帮她,没想到老师把信转给了父母,结果适得其反。

阿慧的父母不愿接受采访。班主任回忆起来,称“好像”有写信这回事,但信上的内容她不记得了,“都两三年了”。

她表示对阿慧和父母的关系不太了解,当班主任两年半,她没有见过阿慧的父母,只打过一两次电话,他们很少过问阿慧在校的情况。至于阿慧向她借钱的事,她觉得很正常,因为很多学生都向她借过钱。

姑姑接受中国青年报采访时称,阿慧妈妈其实很和善。她推测,阿慧是有了弟弟后,看到妈妈对弟弟比较照顾,有些不平衡。但阿慧对中青报否认了这一说法,她说以前没有这种情感,“3年前才知道什么是羡慕嫉妒”。

客厅里只挂着弟弟的奖状,阿慧的奖状在辍学后被爸爸收了起来。爷爷说有一些被虫蛀了,就扔掉了。这是尚且完好的33张。

阿慧说,妈妈看完信很生气。不知是为了哄她,还是班主任说要跟孩子加强沟通,妈妈主动提出过年时给她买个手机,但到了过年又食言,还骂她“你这样的垃圾用什么手机”。她讨厌被欺骗,逆反心一下上来了,不停吵着要买手机,还说不想读书了。阿慧坦言,那段时间她状态很差,确实有点厌学。“就是因为他们骗了我,不然我都不敢提(不读书),手机也不敢要。”

赌气的话都成了真。2017年,中考前半个月,爷爷托叔叔给她买了一个900多元的手机。中考结束后,她被父母带去了深圳打工。

打工与读书

进厂时,阿慧只有14岁,父母谎称她16岁。等到了开学,一同到深圳的弟弟被送回了老家,厂里的阿姨问她怎么还不去读书,妈妈抢答说:“我也不知道她为什么不想读书。”阿慧没有吱声。那时她没什么想法,只觉得“听话就完事了”,听话就能少挨骂。

她不太愿意讲述在工厂的经历,“没什么好说的,加班很累,没了。”

那是在宝安工业区的一个钟表厂。阿慧的工作是给钟表上零件,一手拿着,另一只手一拍就能嵌上,这个动作她每天要重复上千遍,“像个机器人一样”。工作时间从早上7点45分到下午5点,中午休息两小时,有时需加班到晚上11点。跟往年暑假帮父母打下手一样,她没有自己的工位,就坐在离妈妈一两米远的桌台上干活,工资打入父母的卡里。区别只在于她不能跟父母一起住出租屋,而是住工厂宿舍。

厂里几乎都是中年人,四五十岁的阿姨或者夫妻,她在里面没有可以说话的人。手机是她唯一的慰藉。她在QQ上加了很多群,认识的网友几乎遍布全国各省。她说在网上,一般比较“安静成熟”的人跟她聊得来。

父母总觉得她交了“不三不四”的网友,还怀疑她早恋,用爸爸的话说就是“猪朋狗友”。每天加班到深夜的那段时间,她睡眠不足,白天犯困,父母就骂她,说她半夜两三点还在玩手机。“他们怎么知道?”阿慧称,她的作息一直比较规律,最迟12点半睡觉。

网友中有一些大学生,会鼓励她继续读书。她确实不喜欢在工厂工作,在厂里待久了,感觉“脑子都变迟钝了”。被劝读书时,她有点心动,但又觉得父母不会同意。直到去年年初,有个在长沙工作的网友说可以借钱给她读书,她才觉得有希望了。

阿慧保留着从小学到初中的课本,她的房间没有桌子,这些书就堆在地上。

去年端午节前后,阿慧准备了好几天,在心里预演了很多遍,终于鼓起勇气跟父母说想重新读书。不出意料的一顿数落后,她瞒着父母找到工厂老板索要放行条,想逃回家。父母闻讯赶来,在老板面前,温柔地问她:“是不是不适应工厂的生活?”这让她觉得“可笑”,她都进厂两年了,才来问她适不适应。

最终父母答应让她回家待一段时间。然而等她回到高州,发现早已错过了中考报名,教育局让她明年3月再来。

暑假时,她自己去报了镇上16天的补习班,包住宿一千多元,这笔钱是向网友借的,至今未还。据中青报报道,送她去补课的姑姑认为她学习态度不够认真,当时老师要求大家上交手机,她却不愿意交。

对此阿慧解释,长时间没手机她会“没有安全感”,怕情绪低落时,无法及时联系到信任的朋友说话,自己会失控,“一个人傻哭”。后来补课老师表扬她控制得很好,虽然手机在她身上,却很少拿出来玩。

时隔两年的学习并不容易。刚开始还好,后面受情绪影响,状态“崩溃了”,没办法复习,整天闷在房间里。只有爷爷叫她,她才会下楼。

其间妈妈多次让她出去打工,她都拒绝了,妈妈骂她懒,在家里吃饭,什么事都不干。去年年底,她对妈妈说,我不用你的钱,你能不能不要反对我读书。妈妈说,谁给你钱,你就跟谁走,离开家自己找活路吧。随后又问那人是谁,叫她赶快拉黑。

事后回看这段聊天记录,她的感受是,妈妈不想养她了。今年3月,因疫情停工的父母开始给她安排相亲。

“她妈妈说,‘她不去打工,最好快点找个人嫁了’。”爷爷觉得,儿子和儿媳想早点把阿慧送出家门。

逼婚与举报

第一个相亲对象妈妈不满意,见完面不到10天,又介绍了第二个。两个多月的时间里,阿慧和这个22岁的邻村男子只见了6面,就被定好6月2日结婚。

日子定好了,爷爷才从弟媳的口中得知孙女要嫁了。在此之前,没有人跟他说这件事,包括阿慧。儿媳说:“同他讲什么,谁有爸大?”

当晚,爷爷和儿子吵了一架。“你俩公婆早就当我死掉了,我就算死了,变成一个神主牌竖在这里,你们还要给我烧香!”他质问儿子为何不提前告诉他,儿子说等男方家来了,你就知道了。爷爷冷哼一声,“人家都提东西上门了,还怎么好意思拒绝?”

爷爷几年前订了广州文摘报,每周送两份,一份能看几天,看到读书相关和做人道理的内容,他会用红笔划出来给孙女看。

“不想结婚应该早点拒绝,不要等到什么都准备好了,亲戚都请好了,才来退婚,闹得沸沸腾腾,让男方家这么难堪,她爸妈的脸面也丢光咯。”无意中聊起此事,镇上一位四五十岁的阿姨对阿慧的做法很不以为然。

“我拒绝了很多次。”阿慧说,从相亲开始,她多次向父母表达过她不想这么早结婚,后来也找过爷爷和隔壁家帮忙劝说父母,都没用。她也告诉过父母,未满20周岁结婚是违法的,妈妈却说:“你跟我讲法律,你是不是傻?”

爷爷也认为孙女年纪尚小,但他并没有干涉这场婚事。阿慧找他帮忙说服妈妈时,他只是说:“你要想清楚,自己拿主意,是你结婚不是你妈结婚。”阿慧说爸妈很凶,她不敢说。

后来爷爷向记者坦言,其实他也不敢说。他说自己在这个家没什么话语权,毕竟阿慧不是他生的,钱也不是他挣的。

阿慧的表现,也让爷爷觉得她摇摆不定。5月下旬男方父母来家里哄她去拍婚纱照,说给她买东西,“要什么买什么”,她又跟着出去了。

“爷爷为什么只说结果,不说过程?”阿慧有点委屈。她说,拍婚纱照那天,她关在房间里不出来,妈妈一直在门口又哄又劝,僵持了四个小时,她才服了软。还有一天晚上因为她不配合,妈妈又骂了她两个小时。

她还私自给男方爸爸发信息说想推迟婚礼,以此为借口取消婚宴。对方打电话过来,妈妈不敢接,她接了,对方说婚宴无法取消,取消了会很丢脸。这也是阿慧始终无法强硬反抗的另一个原因。“男方那边太着急了,决定(订婚)后一两天就把亲戚请好了,搞得我没有退路,不知道怎么办。”

其实在对方的攻势下,她对男方也曾有过一丝好感,不过她将其归结为“缺爱的人容易上当”。在那些孤独无助的时刻,她偶尔也幻想过有个人能陪在身边。但这“一点点”心动,完全敌不过她对结婚的恐惧和对上学的渴望。

5月10日,她偷偷报名了中考。她很庆幸,最后在自己快要放弃挣扎的时候,有个朋友拉了她一把。朋友比她坚定,替她在网上发帖求助。有网友建议直接报警,阿慧很犹豫,后来看到一个更好的办法——找妇联。

但她还是担心举报会带来严重的后果,举报前几天她都在尝试其他办法。随着婚礼一天天逼近,她的心也越来越慌。直到婚礼前一天,在朋友的鼓励和陪伴下,她才终于下定决心。

沉默的父亲

举报当天傍晚,派出所、民政、妇联一行5人来到阿慧家所在村委会,经调解,双方家长均表示尊重婚姻自由,同意取消婚礼,并当场签订了承诺书。那天晚上,父母说以后不会再管她了。

一开始,男方家要求退还8万多,包括3.4万的彩礼和筹备婚礼的各项支出,爷爷把清单一一核对并议价后,最终商定只退5.7万,阿慧父母从头到尾没有作声,阿慧也一直躲在房间里不敢出来。

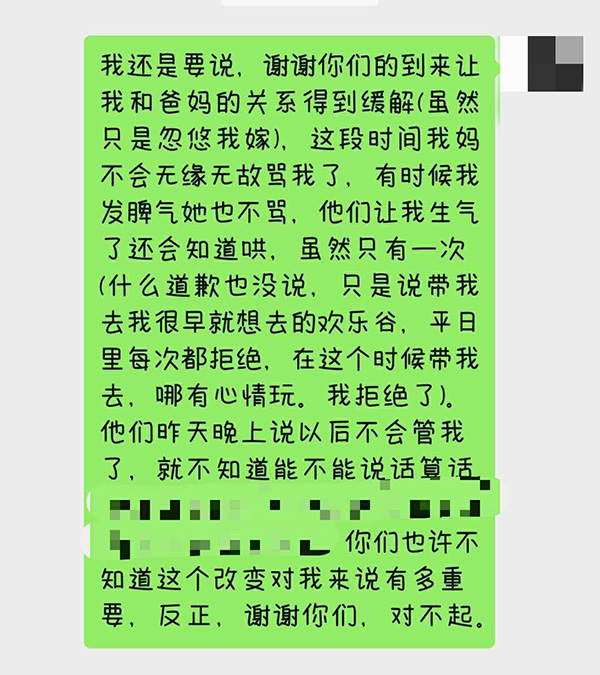

婚礼取消后,阿慧向男方道歉,并感谢那段时间他们的到来,使得父母对她的态度温柔了许多。

妈妈的情绪是在几天后第一个记者来访时爆发的。

爷爷回忆,当时儿媳不想让阿慧接受采访,他觉得不礼貌,就去把阿慧叫下来。儿媳因此发火,怀疑阿慧抗婚是他教唆的,两人吵起来,到互摔东西的地步。爷爷说,他们之前没有什么矛盾,儿媳给他打电话总会叫他不要省钱,想吃什么就去买,他听着“心里好甜”。没想到有一天,儿媳竟会拍着桌子骂他。儿子就在一旁看着,不吭声。

阿慧说,那天记者走后,妈妈在二楼骂了她整整6个小时,从下午四点一直骂到晚上十点,她第一次体验到“快被骂死”的感觉,“原来人是可以被骂死的”。其间,只有爷爷在楼下吼了几句,“你要逼死她吗?”

在阿慧眼里,妈妈是一只凶悍的老虎,爸爸则是一头沉默的狮子。对于她的事情,爸爸几乎从不表态,全听妈妈意见。她模糊地觉得,爸爸的沉默是因为不想惹麻烦,怕也被妈妈骂。

爸爸是大专毕业,妈妈只读到小学五年级,她对阿慧说读书无用,“你爸读那么多书,还不是跟我一样去打工”。

儿子是怎么读到大专的,为何没找到更好的工作,爷爷并不太清楚。他从1982年开始在外打工,直到2002年满60岁才回乡盖房,基本错过了儿子从8岁到28岁的生活。刚开始那几年,他还会经常回家,后面为了多挣点钱,有时春节也不回来。那些年,用他的话说,对孩子几乎是“不闻不问”。

爷爷28岁时与一个比他小10岁、家境贫穷的同村女孩结了婚,后来她跑了,嫁给了一个年纪更大但更有钱的男人。他背着两岁的儿子去邻镇找她,找回来待了两年,又生了个女儿,女儿还在吃奶,她又跑掉了,从此再也没回来。

他“既当爸又当妈”,抚养两个孩子,日子过得十分拮据,女儿幼时营养不良得了疳积病,他一度以为养不活了,没有工作地四处求医。出去打工时,两个孩子交给了他的老父亲。等他年老回乡,儿子已经在外打工好几年了。

儿子儿媳每年春节回家待十几天。跟阿慧和她爸妈一样,他和儿子也很少交流,关系疏离。一家人坐在一张桌子吃饭,各吃各的,没什么话说。

阿慧就在这样沉默而压抑的家庭氛围中长大。即便她和爷爷相处时间最长,他们彼此也很难进入对方的内心世界。这段时间通过媒体采访和报道,爷爷第一次了解到很多关于孙女的事情。平时两人在家,只有吃饭时间,才会短暂地互相陪伴。

村里没有老人活动中心,爷爷只能靠看报纸电视、跟人聊天来打发时间。白天,他经常一个人在一楼看着电视打瞌睡,手里握着的遥控器滑落,啪一声掉在地上,猛然惊醒,关掉电视回房,躺到床上,却又睡不着了。

未来的路

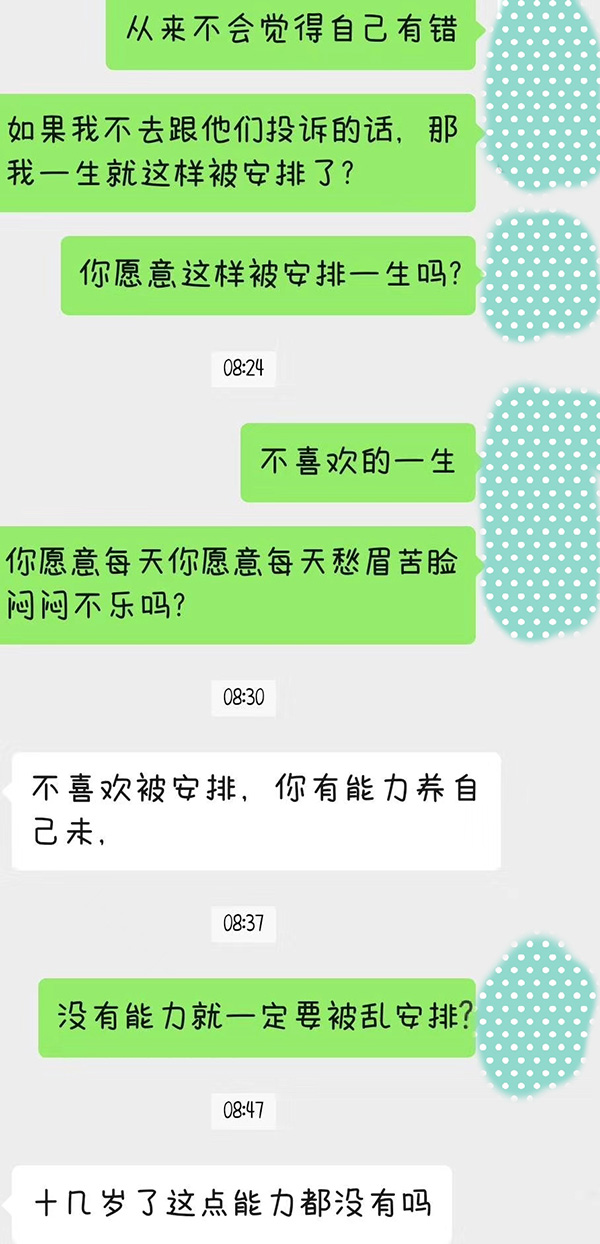

举报之后,阿慧与父母的关系彻底破裂。6月8日,父母返回深圳打工,因怕记者打电话,手机一直关机。妈妈在微信上骂她是“冷血蛇”“白眼狼”,说她“害死父母”,对她“恨之入骨”。

6月17日,阿慧听妇联的人说父母愿意支付她的高中学费,就发微信跟妈妈确认,妈妈回了一句:“你还敢向我要,我就死。”然后又说:“我好惨,你放我一条生路,别再搞我。”“我这一世的面就这样被你败尽了,你开心了?”这天之后,母女俩没有再联系。

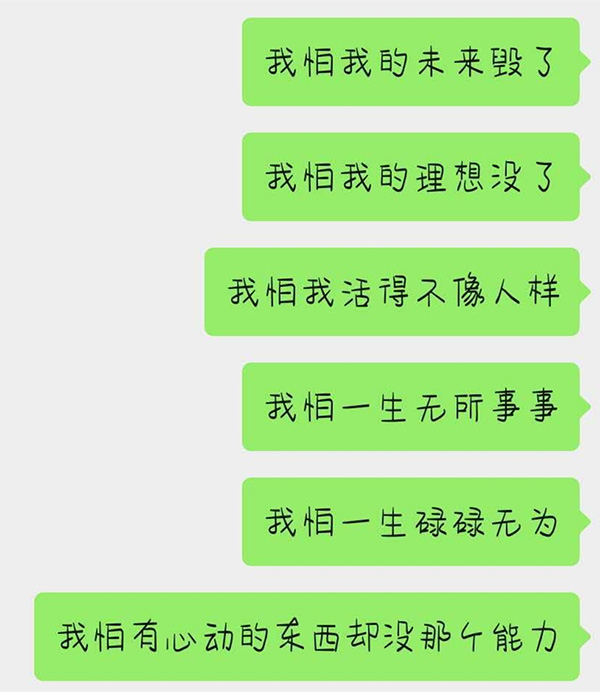

举报事件后,一个女性亲戚与阿慧的对话,对方最后说让她以后“自力更生”,不然“养了也是白养”

举报事件后,她心情更加抑郁。阿慧朋友圈截图

在多方努力下,阿慧回到云潭中学旁听复习,准备一个月后的中考。其间,她担心自己考不上,报了高州一职的电子商务专业,爷爷帮她交了900元报名费。如果考上高中,她又忧心学费。

考完一周后的7月29日,她主动跟妈妈道歉,说出了藏在内心许久的想法,希望父母可以像关心弟弟一样关心她,不要总是骂她。因为害怕,那个下午她手都在发抖。

妈妈发来几十条语音,语气依旧强硬。“四五岁的小孩才要人关心,你都大过牛,是成年人了,还要人关心,你弱智吗?”“你做人有我这么强就对了。”“父母对你有恩,你亏一点又怎样?”“我养你这么多年,你一辈子也还不清。”“我对你是最好的,最真诚的,无欺无骗。”

谈话最后,阿慧提出送弟弟去深圳,妈妈同意了。她想拿回在深圳的衣服,但去到发现被妈妈扔了一大半。8月1日晚上,她们再次因为读书的事吵起来,妈妈说给不给学费看她心情(几天后,阿慧父母通过村委会给她转了3000元)。最后她离家出走了。父母给她打电话,她统统不接。

去年从深圳回家后,阿慧在班车上看到了某中英文学校的招生广告,打电话咨询前,她在本子上打草稿琢磨该如何措辞。之后她才知道这是一所私立学校,学费很贵。

之后她发现妈妈又把她拉黑了。母女的聊天记录,停留在那天晚上妈妈发的“回来”。“这么冷漠的两个字。”她悻悻地说,“哪怕你是装可怜(示弱),我也会心软。”

阿慧对父母的感情,比怨恨更为复杂。她说已经不在乎他们了,但又怕他们知道她欠了不少钱;她确信妈妈错得离谱,但有时会怀疑自己是不是也伤害了她;她嘴上说着要给他们教训,实际在采访中又会下意识地保护他们;她觉得他们已无药可救,却三番五次地念叨“有没有那种培训爸妈的机构?”

难过时,阿慧通常会听音乐。她最喜欢听一首旋律轻快却莫名伤感的钢琴曲,叫《恍惚交错的记忆》,过去一年间,这首3分多钟的曲子被她听了1087次。

也有一些时候,听音乐是不管用的。她只能在床上躺着,什么都不做,“等情绪平静地过去”,这需要点时间,几个小时、十几个小时或者更久。

家里没有人知道她病了。去年她在高州医院被诊断为重度抑郁症,因为没钱,断断续续地吃药。药物的副作用之一是恶心。春节的一天晚上,她在卫生间吐了。妈妈因此骂她,却没有问她为什么吐。

复学那段时间,她失眠得厉害,睡不到两小时就会醒来,吃了安眠药,每到凌晨3点也会醒。醒来的感觉很难受,连心跳都是一种负担。

媒体一家家找上门,她几乎来者不拒,即便后来她愈发厌烦重复回答同样的问题。村委会叫她不要再接受采访,“说那么多,丑的是你家里。”

周围的亲戚对她也不乏指责,她一度怀疑自己是不是做错了。但看到网上很多支持她和鼓励的评论,她的心理压力缓解了不少。

爷爷说,举报后的这两个月,孙女总是绷着脸,瘪着嘴,闷闷不乐的样子,又整天关在屋里不出门,很怕她“疯了”。几位女记者到访的这几天,他明显感觉到,孙女开朗了许多,脸上能看见笑容了。

“既然有这么多人为我操心,我就有责任好好活下去,不能再逃避了。”她想好了,不管多艰难,她都会坚持读完高中,努力考上大学,坚持不了“也要硬撑”。

云潭镇到阿慧家的路上,两边都是田野和山。

镇上的标语:经济要发展,教育在先行。

中考成绩公布,她考了482分,超过当地最低录取线140多分。但她的分数只能上邻镇一所农村高中,她想上更好的学校。

8月11日,她抱着试一试的心态,坐了一小时班车,到高州教育局申请就读二中。第二天,教育局回电拒绝了她的申请。听别人说450分以上的考生,可以花一万多进“高州四大中”的三所,她根本不敢想。很快她就接受了现实,开始相信个人努力比学校更重要。

阿慧的中考成绩单

8月13日,阿慧去考上的高中缴费注册后,发了一条朋友圈。

超出同龄人的成熟多虑,让她自嘲提前步入了成人世界。但有些时候,她仍像孩子一样容易满足。别人随口的一句夸奖,也能让她回味好久。就像那天,无意中翻到初中老师夸她“聪明”“勤奋”“专注”的评语,原本沮丧的她突然就开心了起来。

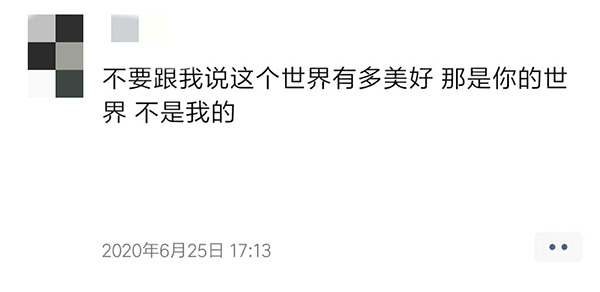

对于抑郁症患者而言,快乐只是一时的。无论白天,还是夜晚,那股黑色能量总是不受她意志控制地突然袭来。每当这时候,她就会想起父母。

她总是开玩笑似的说“人间不值得”,问她知不知道这句流行语的上半句,她说不知道,记者转过头故意大声逗她:“开心点朋友们!”她跟着笑了一下,过了一会儿,又听见她小声喃喃:“可是,我不知道怎样才能开心起来。”

阿慧房间里的窗景。白天,她会观察远处的山在不同天气下的变化,晚上,她会抬头看看夜空,在黑暗中寻找那颗最亮的星。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司