- +1

纪念陈绛先生︱跟着陈绛老师做学问

2019年8月20日上午,李安瑜在同学群里发布了一条信息:陈绛老师今晨去世了。如同晴天霹雳!我马上打电话给陈传,消息得到证实:凌晨一时九分,我们最最敬重的陈老师真的离我们而去。

本文作者与陈绛先生合影

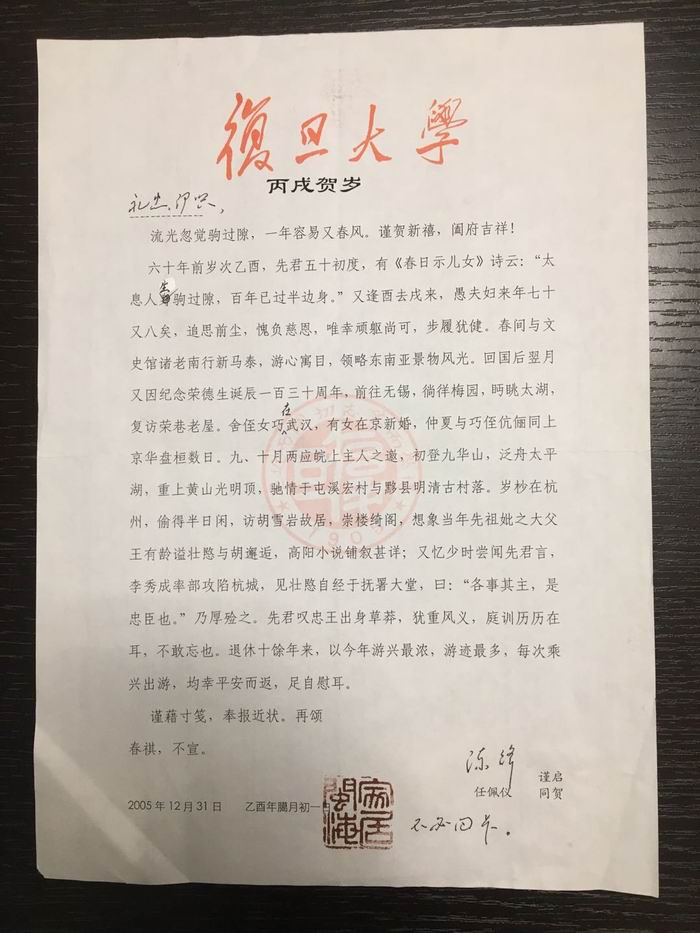

陈绛先生寄赠本文作者的贺岁笺

陈老师走得太仓促。我刚刚准备这个周末去位于上海淮海中路的徐汇区中心医院看他,顺便带他去隔壁的老人和饭店吃个饭,没想到竟成终生遗憾。两个月前,我去徐汇区中心医院看他,他一如既往安详地端坐在病床上,在平板电脑上审读文稿。

陈老师一生与世无争与人无争,学术既是他长期以来的追求,也是他怡情养性的方式。他告诉我,电脑上的支架是他的长子陈任从澳洲回来时给他安装的,这样打起字来平稳多了;他还在赶着修订《陈宝琛年谱》,争取早点交付出版社;他还告诉我一件很巧的事,他隔壁病床上住的竟是我舅舅在复旦中文系的同班同学。他宽慰我:他很好,医生和护士对他都很好,病房的饭菜也很好。更多的是他在问我:仇华飞最近不知道怎么样了?王海燕该从德国回上海了吧?张晓敏还是那么忙?他顺手拿出一本由文史馆组织编写的《陈绛口述历史》,让我转交给张晓敏。他还关心着:伊兴好吗?舒予最近在香港还是在上海?并且饶有兴致地和我一起看我那小外孙的照片。临别时,他一如既往坚持送我到电梯口,直到电梯门关闭。我怎么也没有想到,最后留给我的,竟是电梯关闭一刹那间他那敦厚的身影和慈祥的笑容。

最早知道陈老师是在考入复旦历史系后不久,同学之间谈论最多的是系里的老师,除了如雷贯耳的“二周”(周谷城、周予同)和谭其骧先生、蔡尚思先生,还有就是带有传奇色彩的几个人:被毛泽东点过名的五大右派之一陈仁炳先生,据说也被毛泽东点过名作为反面教材留在系里的姜义华先生,再就是最后的帝师——宣统皇帝的老师陈宝琛的孙子陈绛先生(后来知道不是嫡孙而是侄孙)。

接下来选修了陈老师开设的《洋务运动史》。陈老师上课,不像沈渭滨老师那样抑扬顿挫卒归于质,也不像朱维铮老师那样嬉笑怒骂皆成文章,他的风格是平实而厚重,详明而独到:从军事装备、机器生产、科学技术,到制度创建、社会改良、观念启蒙,为我们展示了一幅多方位多视角的洋务运动图景。更为受益的是,他不是就事论事,更少有是非评判,而是将洋务运动放到中国近代化的历程中加以考察。比如李鸿章,他不回避也不纠缠是不是刽子手和卖国贼,更强调李鸿章是中国近代化最早的倡导者和践行者,他后来编撰的《李鸿章评传》,副标题便是“中国近代化的起始”。再比如赫德,他不否认赫德的在华活动是与西方资本主义对华侵略同步展开的,但更注重揭示赫德在中国近代化进程中的作为和影响,他晚年致力于翻译《赫德日记》,有人赞其“重塑了赫德铜像”,我倒不这么认为,为赫德歌功颂德不是陈老师的作派,为中国近代化研究留下第一手记录才是他的初衷。陈老师是国内最早研究中国近代化的学者之一。

毕业后,我留校担任学生辅导员并参加中国近代史教研室的活动。那时候的中国近代史教研室可能是历史上最兴盛的时期,领军的是田汝康先生,接下来是汪熙先生、黄苇先生和陈绛先生,再接下来是陈匡时老师、沈渭滨老师和杨立强老师,后面是夏林根、陈宗海、戴鞍钢、王立诚和我五个当时的“小字辈”,王立诚后面好多年再没有新人进来,因为超编了。那段时间,我和陈老师的接触并不多,但总觉得陈老师是最容易接触的。他家世显赫却平易近人,他学贯中西却淡泊名利,他处世低调待人宽厚,从不轻易品评他人议论是非。他从来没有要求我什么希望我什么,却总是关切地询问我:最近好吗?有需要帮助的吗?和他在一起,我觉得很轻松,不拘束。

接下来我准备读在职研究生。朱维铮老师曾希望我跟着他读。他是我大学本科论文的指导老师,在撰写论文的过程中我没有少挨骂却收获更多,他难得地给我的论文打了优秀,却又吝啬地写下了“作为一篇本科论文还能读得下去”的评语。我犹豫了一阵子,还是没有胆量去读朱老师的研究生。我找到陈绛老师,他很爽快地答应接受我这个学生。成为陈老师的学生后,他教给我最多的是敬畏学术和奉献学术:陈老师的一生最敬畏的是学术,他也将一生奉献给了学术。

研究生期间课程是免修的,因为我在读助教进修班时已经修完了相关课程,重心是学位论文。陈老师研究的领域是中国的近代化。中国近代化起步于十九世纪六十年代,而中国近代史却发端于1840年的鸦片战争,这中间存在着二十年的时间差。为什么会出现这个时间差?我想以鸦片战争时期睁眼看世界的思潮为切入点展开研究。我选取了三个人和三本书——魏源的《海国图志》、徐继畬的《瀛寰志略》和梁廷枏的《海国四说》——作为考察对象。这三个人是最早睁眼看世界的代表性人物,这三部书则代表了鸦片战争时期中国人睁眼看世界的最高水平。我把我的设想告诉陈老师,陈老师表示认可,同时提点我:如果只是睁眼看世界,为什么要选取三个人和三本书?他们之间除了同质性以外,还有什么不一样的地方?短短几句话如醍醐灌顶。我进一步查阅文献,发现这三个人确实既一样又不一样。他们年龄相仿:魏源生于1794年(乾隆五十九年),徐继畬生于1795年,梁廷枏生于1796年(嘉庆元年),恰逢乾隆嘉庆政权交替之际清朝统治由盛转衰之时。他们都以学识渊博著称,可是在鸦片战争以前治学范围和处世方式迥然有别:魏源崇尚经今文学,强调经世致用;徐继畬以理学名世,在科举仕宦的道路上踌躇满志;梁廷枏则承绪了汉学家的传统,热衷于钩稽沉隐究索名物。鸦片战争期间他们分别活动于江苏、福建、广东沿海,最早感受到西方对中国的冲击,并最早睁开眼睛打量世界:魏源将视野从盐漕河币等内政问题转向海防、外交和域外知识的探求,编纂成《海国图志》;徐继畬作为主持福州厦门两口通商事务的官员被推上中西交涉的第一线后,迫不及待地想要了解西方,进而撰写了《瀛寰志略》;梁廷枏则在被英国人的坚船利炮惊醒后,走出“于世无患与人无争”的书斋,用汉学家的求实精神打量陌生的入侵者,写就了《海国四说》。耐人寻味的是,在对外部世界进行了一番探索之后,他们提出的“制夷之策”各不相同:魏源倡导“师夷之长技以制夷”;徐继畬认为“夷不可敌民不足恃”,主张以“抚夷”而“服夷”;梁廷枏则强调“夷不足虑民力可恃”,主张“以民制夷”,这三种应变主张实际上反映了战后中国社会嬗递出现的三股社会思潮。同样发人深省的是他们的归宿:当道咸交替之际中西冲突再趋激化之时,魏源和他的“师长”主张倍受冷落,怀着失望和迷惘弃官学佛不与人事;徐继畬因为福建英人入城问题为千夫所指,被削职返籍后也绝口不谈时事;梁廷枏则作为广州反入城斗争的士绅领袖受到朝廷的借重和奖掖,但面对随后接踵而至的内忧和外患却束手无策。我把我的心得告诉陈老师,他在认同之外多了几分赞许。

大量的功夫是阅读文献。在确定选题时我只知道这三个人和三本书,只准备通过文献解读搞清楚:他们睁开眼睛之后看到了什么,他们所介绍的世界与现实的世界吻合和悖离程度怎样,影响他们认知的是什么,他们的介绍又有什么影响。陈老师学贯中西、识融古今,对我所要研究的文献如数家珍。他提示我,《海国图志》从道光二十二年到咸丰二年有过五十卷本、六十卷本和一百卷本,这三个版本都要仔细研读并且加以比较,比较辑录的文献有哪些增删,比较关注的重心有没有变化,还要比较与社会风气的变迁有什么关联。后来的研究证实陈老师的点拨相当有先见,五十卷本汇集的是鸦片战争以前中外著述中有关域外的知识,六十卷本致力的是时人对于造船制炮等等西方技艺的介绍,一百卷本更多聚焦的是制夷之策的探求,这些改变不只反映了魏源对于西方了解的深化,更反映了战后社会思潮的嬗变。陈老师还告诉我,《瀛寰志略》与徐继畬的个人沉浮密切相关,因主持福州和厦门的通商事务撰写出《瀛寰志略》,因力主抚夷遭言路弹劾证据之一也是《瀛寰志略》,等到六十年代因熟悉洋务被重新起用,《瀛寰志略》同时被列为京师同文馆的教科书,徐继畬和《瀛寰志略》的命运与近代中国的命运又是密切相关的,陈老师的提点为我的研究指明了方向。陈老师还提醒我,《海国四说》“以中国人述外国事见长”,与梁廷枏作为一个汉学家的求实精神是直接相关的,但由于刊本较少流传不广,目前只有极少几部线装本存世,华东师大的胡逢祥有过专门的研究,可以向他请益。

除了这三部书,陈老师还要求我阅读《筹办夷务始末》和英国外交文书,从第一手资料入手考察魏源他们对中西关系的认知。在认认真真地通读了这些文献后,我慢慢体验出陈老师的用心:鸦片战争的整个进程大致是按照英国人的既定部署展开的,包括魏源《筹海篇》在内的种种制夷之策,虽不乏反抗侵略的胆略,在先进的侵略者面前却又是苍白无力的。陈老师特别要求我阅读魏源的《圣武记》,我起初不解其意,将《海国图志》和《圣武记》比对阅读后我发现,魏源主张中最为人们推崇的“师夷之长技以制夷”,即用武力对抗武力,在魏源的思想体系中只是不得已而为之的下策,比它更需要的是“以夷制夷”“以夷款夷”和“以守为战”“以守为款”,而所有这些在魏源看来又都只是“兵机”而不是“兵本”,制夷的根本之图不在决战于疆场,也不在折冲于樽俎,而在战胜于庙堂,即“欲平海上之倭寇,先平人心之积患”,沿袭的仍然是传统的治平之道。而在制胜外夷后,魏源追求的不是让中国走向世界,而是回归《圣武记》所描述的“一喜天下春,一怒天下秋”“禁止令行,四夷来王”的所谓盛世。魏源、徐继畬、梁廷枏为人们打开了眺望世界的窗户,他们的双脚却仍然停留在中世纪,这不正是我所要寻求的从鸦片战争到洋务运动这二十年间中国的近代化始终没能迈出第一步的答案所在?!

论文写就后,我把题目确定为《徘徊在近代与中世纪——鸦片战争时期三个探索者的足迹》。中国历史不讲中世纪,可那时候朱维铮老师正在编纂他的论文集,书名就是《走出中世纪》,我这是受到朱老师的启发。和陈老师讨论,他非常认同,并且讲中国的古代太长了,近代又太短了,在古代和近代之间应该有个中世纪,转折点就在唐宋之际。

阅读的过程是艰辛的,但同时享受到的是阅读的怡静和收获的喜悦,这是陈老师让我领略到的阅读的真谛。

在论文撰写中同样感受深刻的是陈老师对学术的敬畏。前几年清华校长林建华将“鸿鹄之志”念成“鸿hao之志”引发了一场风波,我马上联想到在陈老师面前我也曾误读成“鸿gu之志”被陈老师捉了个现行。我们这一代人的经历非常独特,谢希德校长在为我申请富布赖特学者所写的推荐信中,称道我下过乡、当过兵、也做过工,经历非常丰富,并且说我们这批大学生是同时代人中的佼佼者。可我自己很有自知之明,我们这些人的知识结构极不平衡,“文革”开始那一年刚进入初中,后来就没有好好读过书,高考靠的是历史、语文、政治知识的积累,数学和外语都挂了红灯,更缺乏的是严谨和系统的学术训练,在陈老师面前读错字便成了家常便饭。陈老师早年承绪家学,其后又精研西学,不但学术功底深厚,更以学术严谨著称,每每发现我的错误时,不是指责,不是调侃,也不是听之任之一笑了之,而是和颜悦色地告诉我,这个字读错了,那个字应该怎么读,令我虽不感到窘迫,内心却充满了自责。

我现在记忆犹新的一件事是引号和逗号、句号、问号、感叹号的连用,在我递交陈老师的文稿中,标点符号的运用相当随意,事实上我也没有考虑过应该怎么用。陈老师一一标注出我文中的错误,又非常细心地告诉我:如果引文独立成句,句号应该放在引号里面;如果引文并不完整,逗号或句号就要放到引号外面;如果文末用的是问号或感叹号,则应放在引号外面,那个场景就像老师教小学生一样。我当时或许是记得了,或许是没有当一回事。不久后去江西南昌开会,丁日初先生专门把我叫到他的住处,就着我的论文一一纠正引号运用上的错误。丁先生是陈老师多年的同事和挚友,当着丁先生的面我脸红了,我惭愧的不是我自己犯了错,而是我丢了陈老师的脸,更何况这些错误陈老师早就给我指出了。打那以后,无论是在办公室还是在书房,我都摆放着两部书,一部是《辞海》(缩印本),一部是《英汉大词典》。

还有一件事同样令我印象深刻。有一段时间,陈老师负责上海高考历史卷的出题,他出了这么一道题:“郑观应在中日战争前夕写的号角般的《盛世危言》,号召中国人为民族的生存进行激进的改革,他的读者包括康熙皇帝、孙中山和青年毛泽东”,让学生改错。这段话出自上海人民出版社出版的吉尔伯特·罗兹曼主编的《中国的现代化》中译本,他告诉我出题的目的不只是考学生的历史知识,更是要让学生从一开始就养成学术严谨的习惯。在这以后不久,他还专门写了近万字的《评〈中国的现代化〉的名字翻译》一文,发表在《近代中国》上。

陈老师对学术的敬畏还体现在他的厚积薄发。他自己轻易不发表论文,应该也不希望他的学生草率地发文章。我的论文完成后,答辩委员会给予了肯定并评定为优秀,但在作评论时五个委员都不约而同地称道陈老师治学的谨严和学养的深厚。我知道,我是沾了陈老师的光。在这以后,不时有人提醒我花点时间将论文修订出版,可是我不敢,总觉得还拿不出手,我想陈老师也不希望我这样做。可是前几年我和他闲聊,说起当时写作论文时,过多强调了以西方为标尺,臧否人物评判是非。陈老师很有同感,强调西方的不都是好的,传统的也不是一无是处,鼓励我重新捡起论文,并抓紧修订争取出版。我深切地感受到,陈老师不鼓励粗制滥造,但却支持在学术上不断探索不断创新。

更有一件事让我至今心怀感激。有一次上海古籍出版社组织编撰《二十五史新编》,上海古籍出版社总编张晓敏专程登门,请陈老师负责《晚清史》的撰写,并让我协助。陈老师当场应承了下来,并很快与我讨论出编写体例和编写提纲,还亲自撰写了几份样稿供我学习。可是不久他跟我讲,他不参与了,让我一个人完成。我没有答应。陈老师又非常直白地对我讲,他现在已经没有什么名利上的追求和考核上的压力了,你们还要评职称还要完成工作量,这本书写出来对你的学术发展应该是有帮助的。我不能再拒绝了,后来拉着戴鞍钢一起写就了这本书。那个时候,学生叫老师“老板”、给老师打工是天经地义,可陈老师不但厌恶做这些事,还设身处地地为学生提供机会创造条件。

论文完成后,我打算继续跟陈老师读博士。遗憾的是,虽然那时候中国近现代史的实力相当雄厚,陈老师和汪熙老师、黄苇老师的近代经济史研究,朱维铮老师、姜义华老师、李华兴老师的近代文化史研究,陈老师、汪熙老师、陈匡时老师的近代中外关系研究,还有杨立强老师、沈渭滨老师和陈老师、汪老师的近代资产阶级研究等等,在当时的学术界都是出类拔萃的。但因为学术圈里的种种原因,博士点始终批不下来。汪熙老师那时候挂靠在国际关系门下带博士生,他希望我跟着他研究中美关系史,但我仍期盼着继续跟陈老师做学问,直到1993年我调出复旦大学到了上海外国语大学工作,还是没能如愿。正是因为这个原因,陈老师直接指导的硕士研究生并不多,最早的是王维俭,后来有陈潮和杨苏荣、尤卫群和王圣良,再后来是仇华飞和王泠一,这里面有几位还是挂靠在其他老师名下的。这对学术界是一个损失,对陈老师是一大遗憾,对我则是失去了读博的机会。

陈老师晚年醉心于家族史的研究。作为福建望族螺洲陈氏的后人,他对自己的家族充满景仰,也充满自豪,他身上既具有家族传承孕育出来的贵族气质,也留有历经改造后的痕迹,他用史家的学识记录下家族的历史,同时也用家族的历史丰富了史学的研究。王家范先生在追忆沈渭滨老师时 ,称沈老师是“最后的乡绅”。照此推之,陈老师堪称“最后的贵族”。

(本文载傅德华、戴鞍钢主编《有容乃大 无欲则刚——陈绛先生纪念文集》,复旦大学出版社即将出版)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司