- +1

纪念陈绛先生︱聆教在陈宝琛扇面下方的沙发上

一

记得第一次与陈绛老师见面,是1984年下半年的一个中午,在俗称复旦大学100号的历史系二楼,他所在的面西的中国近现代史教研室中。给我的第一印象,不是他学贯中西的学问,而是那一杯茶加几片三角形面包,以及那台黑色的烤面包机。

我是1981年9月入学复旦大学历史系的。按照历史系的规定,历史系本科生前面两年是基础课,所有同学上的课都是统一的,到三四年级则为选修课阶段,同学们可以依据自己的兴趣,自由选择各位老师开设的课。那时我感兴趣世界史,选修的清一色是世界史老师的课。

陈老师作为美国富布赖特奖金的获得者,1984年9月刚刚从美国访学回来,给我们历史系四年级的本科生开设《洋务运动史》的选修课。我没有选修这门课,但是认识陈老师,虽然当时陈老师不认识我。

现在回想起来,陈老师辉煌的学术事业,大概应该始于1984年——五十六岁的他意气风发从美国回上海那年。这与笔者此时此刻写这篇文章时的岁数一模一样。想到陈老师他们那代学人的命运,不由得一声叹息。

忘记因为什么事情,那个中午我到历史系的中国近现代史教研室,遇到陈老师正在吃他的陈式午饭:一杯茶加几片三角形的面包。那些三角形面包,是桌子上那台烤面包机的作品。这种机器现在超市里多得是,但是要知道,那是在1984年的中国。可以说,即便我这种上海土生土长的大学生,也是第一次看到。估计是陈老师从美国带回来的那个时代著名的“八大件”中的一小件。

我忍不住问陈老师:您怎么不去食堂,而在办公室吃饭。陈老师慢悠悠地解释道:食堂距离办公室太远,食堂中人太多,我就在办公室吃点。与世无争、恬静温和的性情,这就是我对陈老师的第一印象。

复旦大学历史系1985届毕业生及全体教师合影

二

1985年6月大学毕业后,我开始在上海的中国纺织大学社会科学部上班,做中国革命史课的助教。我在大学三年级时,曾经选修余子道老师的《中国现代军事史》。因为非常有兴趣余老师出的课程作业《中国大革命时期苏联的军事援助》,在强烈好奇心的驱使下,我在上海各个角落满世界找资料,包括徐家汇的上海社科院历史研究所和上海社科院位于华东政法学院内的院图书馆。记得上海社科院历史研究所的一位老师,看到我这么一个大学生愣头愣脑地来问他们要资料,非常惊奇。我甚至还到历史系姜义华老师的家里,借来台湾国民党党史委员会副主任委员李云汉的《从容共到清党》,一包没有装订的复印件。那是姜老师刚刚从北京的中国社科院近代史研究所拿回来的。我最后完成了一篇两万多字的论文,暑假前作为课题作业,最后一个交给余老师。想到我是选课学生中最后一个交稿的,有点不好意思,而余老师一脸微笑,连声说“没关系没关系”。

9月开学后的一天,我在去100号的路上,也就是在英文系的楼外,巧遇余老师。他边走边说,你这个文章修改一下,可以投稿《复旦学报》(社会科学版)试一试。余老师除了指点我之外,还亲自动笔修改了一番。最后修改完成后,余老师看到我把他的名字放在我的名字之前,作为论文的第一作者,马上提笔仔仔细细地把自己的名字涂掉。随后他帮助我投稿学报。一年后的1985年第六期《复旦学报(哲社版)》刊发了我这篇题为《中国大革命时期苏联的军事援助》的课程作业。意外发现自己有这个潜质后,我马上找出由金重远老师指导的大学四年级的本科毕业论文,自行投稿《复旦学报(哲社版)》。1987年第一期《复旦学报(哲社版)》刊发了我的这篇《罗伯斯庇尔与“非基督教化”》。

这两篇论文的发表,点燃了一名二十一岁的年轻人立志做历史研究的欲望。由此,我经常回去母校看书找资料,一副做学问的模样。而一次在母校的校车上,我又偶遇了陈老师。

这趟校车,每天一早一晚,在上海的几个地方载着住在附近的老师去五角场的复旦大学校区上班,下午四点半再原路返回。这次有幸在校车上再次遇见陈老师,自然很高兴。他到常熟路五原路下车,后来才知道,他就住在五原路乌鲁木齐路附近。

一段时间后,应该是上世纪八十年代末的一天,不记得有件什么具体的事情,我第一次来到五原路陈老师的家,与他近距离接触。

三

记得那个时候,我在复旦大学历史系的同班同学王圣良已于陈老师门下取得硕士学位,在上海辞书出版社上班。我们平时见面闲聊时,从他那里获悉不少陈老师的生平事迹,特别是陈老师那显赫的福州螺江的家世。另外,还有一些故事,诸如:陈老师在上世纪五十年代就是华东局统战部的干部,“文革”期间下放黑龙江呼玛县“插队落户”七年,后来陈老师给他的侄孙介绍这段经历时,说是“流放宁古塔”(看过电视连续剧《雍正王朝》的朋友,可能还依稀记得这个地名),1973年他所坐的吉普车因车祸落入路边的深坑,差一点命归“宁古塔”,最后奇迹般地获救;陈老师曾经带着上海圣约翰大学校友汝信(后曾任中国社科院副院长)送给他的苏联出版的《反杜林论》英文版,在黑土地黑灯瞎火的宿舍中,对照中文版,不忘初心地温习英文,因为造反派还不至于反对他读《反杜林论》,等等。

但是第一次登门拜访陈老师五原路寓所的所见所闻,还是超出了我的想象。

陈老师的寓所,从外表一望而知,虽是上海新式里弄,但是已经属于“老旧破”,用现在的时髦形容词就是“资深美女”。里面的居民实在太多,破旧失修、肮脏不堪的走道,摆满了横七竖八的各类物件,仿佛是上世纪四十年代反映旧上海的电影《乌鸦与麻雀》的外景拍摄地。小心翼翼走上弯弯曲曲的楼梯,三楼尽头有一扇一望而知是自己安装的违建小门。吱吱呀呀打开这扇小门,一个陈老师几十年埋头做学问的世外桃源,就豁然出现在面前了。

两间正屋,虽然不大却很明亮,还有一个堆满杂物的厨房兼走道厅,走道厅中间有一张餐桌。满头白发迈着碎步同时“卑躬屈膝”的陈师母任佩仪老师,在桌上择菜做饭。后来我们师徒在书房指点江山时,时而听到外面的任老师发出几声“人才啊”的赞叹,不知道在说谁。

后来知道,任老师退休前是一位中学老师,上世纪五十年代初上海大夏大学教育系的毕业生,曾经是华东局统战部秘书科的干部,陈老师的小同事。1953年他们结婚时,任老师的顶头上司董慧科长(潘汉年的夫人)送给他们一把精致的小刀,华东局统战部第一副部长周而复送给他们一套肖洛霍夫的《静静的顿河》四卷中译本。我有时想,如果任老师能够一直在统战部静静地工作,估计现在不太可能在这张桌子上择菜了。

1951年3月,华东局统战部、上海市委统战部全体工作人员和中央统战部来沪调研人员在上海百老汇大厦(今上海大厦)合影:前排左一刘人寿、左二周而复、左五任佩仪(陈绛夫人)、 二排左一为陈绛,三排左四董慧(潘汉年夫人)、左五陈同生。

进入陈老师堆满各类书籍的书房,在沙发落座后,回头一看,墙壁上悬挂着古色古香的扇面,安装在一个镜框中。这是谁的大作?我问道。这是陈宝琛的扇面,陈老师告诉我。

中学时就读过清朝末代皇帝溥仪的回忆录《我的前半生》,知道陈宝琛是溥仪的老师,也知道陈老师是陈宝琛的侄孙。现在这样零距离看到末代帝师的作品,内心相当震撼。随后陈老师告诉我几个帝师和他的学生的小故事,诸如帝师看到这位学生有喜欢抖腿的习惯,就告诫学生“树摇叶落,人摇福薄”,教导他做人要稳重,举止要端庄。 现在说不定可以做出如下解读:因为这位学生福薄,导致出现这种人摇的表面现象,摇啊摇,最后把江山社稷给摇掉了。

坐在沙发上,右前方是一排顶天立地的书橱,书橱顶上堆满了杂志书籍。我看到那些杂志有着红色书脊,好像有点像美国亚洲研究学会主编的《亚洲研究杂志》(Journal of Asian Studies,简称JAS)。站起来细看,果然不错。陈老师告诉我,这是他的一位在美国的同学寄来的过期杂志,给他看看。我说,我曾经和一位英国学者贝思飞(Phil Billingsley)合作撰写英文论文,投稿英国的《中国季刊》(The China Quarterly)和美国的《近代中国》(Modern China),都成功了,但是投稿这个《亚洲研究杂志》,准备过把横扫英美“核心”刊物的瘾,可惜失败了,《亚洲研究杂志》杂志的主编写信安慰我们说:给我们的文章投稿的成功率为百分之十,在我们这里失败的再投稿其他杂志,成功的多的是。“我们做学问是因为有兴趣。”陈老师听了我的故事,幽幽地说。这句话,绝对说到了我的心坎里。

这次见面请教后,我多次再去拜访陈老师,同样坐在这个沙发上聊天请教。过去就知道陈老师家世显赫、学贯中西,但是具体很少了解。听他说到自己的一些人生经历,对我而言真是大开眼界。

现在回忆起来,和陈老师面对面或微信聊天,等于同时选修给研究生开设的中国近现代史方面的好几门专业课,诸如中美关系史、福建近现代史、专业英文、台湾近现代史以及中国近现代文化史与学术史等。陈老师随口提及的,不是中国近现代史研究学术界的大家,就是政界的大人物。如果没有一点历史背景,可能根本听不懂。比如他说他的姑表刘广京教授(美国加州大学教授、台北“中央研究院”院士)到上海访问,在旅馆中从不看电视,依旧埋头做学问。一次他还告诉我,他经常和他的表姐、辜振甫(著名的“汪辜会谈”的台湾方面主角)的太太辜严倬云通电话聊天,后来大家年纪都大了,电话越来越少了;1980年,由陈老师担任责任编辑的中国社科院经济研究所的宓汝成老师所著《帝国主义与中国铁路》在上海人民出版社出版,稿费是一套四卷本《毛泽东选集》。该书在日本得到高度评价,日本方面特别资助宓老师乘坐新干线游览了一番。

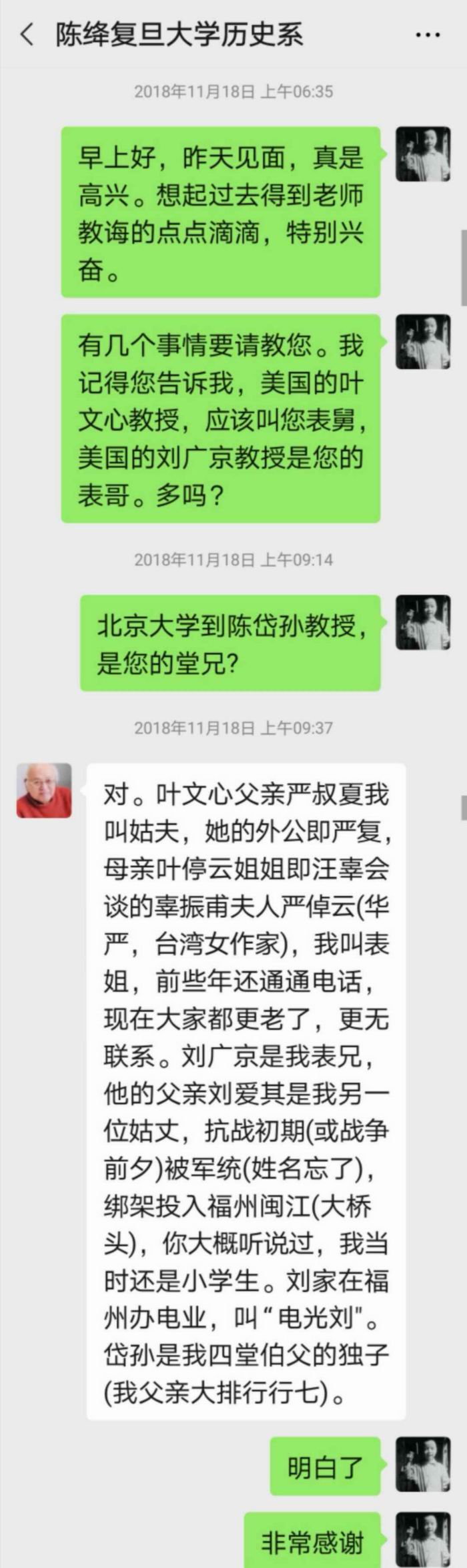

陈绛先生在微信中提及叶文心教授与刘广京教授

还有一次聊天时,不知道说起什么,陈老师一口一个周部长,我问是哪个周部长?陈老师回答,就是解放初期他的老领导,华东局统战部第一副部长周而复。我读过周而复的《上海的早晨》,也看过相应的影视作品,因此大有兴趣,马上一路追问下去。陈老师告诉我,上世纪八十年代时任文化部副部长的周而复,因为被举报参观日本靖国神社等而遭处分,多年后才平反。这个故事我印象深刻,以后去东京游玩时,特别二次去靖国神社参观,对这个地方的来龙去脉终于有了一些了解。后来周而复三卷《往事回忆录》和他的儿媳王周生发表在上海《世纪》杂志的回忆录相继出版,我都找来细读,对这件事情的来龙去脉,总算有了一定了解。至今感觉,研究中国当代史,真是非常不容易。

四

我有时外出,遇到一些人和事,回上海后都第一时间禀报陈老师。

1994年8月,我第一次去日本东京开会。会议结束后我特别坐新干线前往京都游玩,虽然那时从东京到京都的新干线单程票价高达两万三千日元左右。当时有一些日本在中国上映的电影,故事背景就是新干线,比如根据日本著名作家松本清张的小说改编而成的《砂器》。我清楚记得陈老师和我讲的宓老师的故事,抓住机会去感受了一下,回来告诉陈老师,我在新干线上买咖啡,因为不会日语,同时不熟悉日元硬币面值的大小,也懒得辨认,随手掏出一把日元硬币,任由新干线上的日本售货员拿走相应的几枚。陈老师听了哈哈大笑。

1995年1月我去广州中山大学,参加由中山大学和香港珠海书院联合举办的“近代中国与亚洲学术研讨会”。这是我第一次遇到台湾学者。台北“中央研究院”近代史研究所的陈存恭教授得知我来自上海,是陈老师的学生,马上非常热情地和我叙谈,说陈老师曾经和他见面,送给他一方印章留念。会议结束时,他交给我一个信封,嘱咐我回去带给陈老师。台北陈老师最后一句发自肺腑的话,我至今不敢忘怀:“我是多么希望大家都富起来啊!”回上海后,我与陈老师见面,转达了台北陈老师的问候。陈老师非常高兴,向我介绍说,台北陈老师非常友善,学问也好。据悉,台北的这位陈老师2016年已经仙逝。不知道他1994年以后来过大陆没有,如果看到这二十多年来大陆的变化,应该会感到欣慰吧。

又一次,我去南昌大学历史系玩,历史系前主任袁礼华是复旦大学77级的毕业生,陈老师曾经是他的班主任。礼华学兄请我在他家吃饭,说起一次陈老师要他帮忙找一份资料,事情完成后,陈老师特别从上海寄去一盒月饼表示谢意。“哎,我们这位陈老师,也是太客气了。我们学生给老师做点小事情,竟然还要还礼。”已经年过六旬的礼华兄摇着头说道。我回上海后告诉陈老师,他微微一笑。

我去福州出差,游览了著名的三坊七巷,回来告诉陈老师。他说,严复和他家都在郎官巷,严复故居中的三个大水缸原是他家的,他小时在缸里养金鱼,多年前捐赠严复故居。那次我带回一包福州特产橄榄,送给陈老师。陈老师惊喜地问道:你怎么知道陈传(陈老师的次子)特别喜欢这个橄榄?其实我怎么会知道呢,不过是陈老师的舐犊之情不经意间流露而已。

前几年去北京大学开会,特别去看了燕南园的陈岱孙故居,拍了故居外貌和陈岱孙的纪念座像的照片,电邮发给陈老师。陈老师又向我说了一些他这位堂兄的往事。我拍的这张陈岱孙故居的照片,后来被陈老师收入他的口述回忆录,展示在介绍陈岱孙生平的相应页面上。有机会为老师做一点点小事,非常开心。

五

2007年10月,我去美国怀俄明大学历史系交流访学半年。我深知这个机会难得,于是抓紧时机,漫游新大陆的西海岸和东海岸,特别去了哈佛大学的哈佛燕京学社图书馆,因为那里也有一个陈老师在他家的沙发上提及的故事。

“文明新旧能相益,心理东西本自同。”哈佛燕京学社图书馆红砖小楼一层右侧尽头会议室(Common Room)内,高悬着陈宝琛在八十四岁高龄写就的这副对联。因为这副对联,在太平洋彼岸的2004年的上海,掀起过一次不大不小的风波。那年陈老师参加上海高考命题,他在哈佛大学访学时看到这副对联,深有感触,于是设计了一道历史小论文的高考题目。但是这年上海高考的这份历史试卷涉及泄题,社会上议论纷纷。

陈绛先生的电邮回复

我一到哈佛燕京社图书馆,马上在历史系77级校友马小鹤兄(哈佛燕京社图书馆中文部主任,陈老师在复旦大学历史系曾经担任他的班主任)的指引下,直奔这个会议室。一睹这幅墨宝的真容后,我拍照电邮陈老师,他非常高兴。可惜照片有点模糊。笔者在写这篇文章时,曾经电邮小鹤学兄,麻烦他再去这个会议室补拍一张。热情的小鹤兄第一时间电邮回复说:美国疫情严重,哈佛大学从今年3月封校以来,尚未开放,我们都不可能到哈佛校园里去。小鹤兄还告诉我:“我以前乘车上班,往往到得比较早,就对着这副对联做做操,看得熟得不能再熟,但是从来没有想过要拍一下照,也就是陪访问者参观时会向他们介绍这是中国最后一位帝师的墨宝,他们多半会拍照。”本来计划把他补拍的照片放入此文,让读者一睹真迹。现在看来,只能留下遗憾了。

六

2016年1月,由上海文史研究馆主编的“上海市文史研究馆口述历史丛书”中的《陈绛口述历史》出版。我拜读之余,发现陈老师向我讲的这些往事,都写入了这本书中,而且远比他告诉我的详实细致,有时到了令人吃惊的地步,比如1986年秋天周而复在北京松鹤楼请他吃饭的菜单。诸如此类的细节,不胜枚举。非常敬佩年近九旬的陈老师,有这等超人的记忆力。

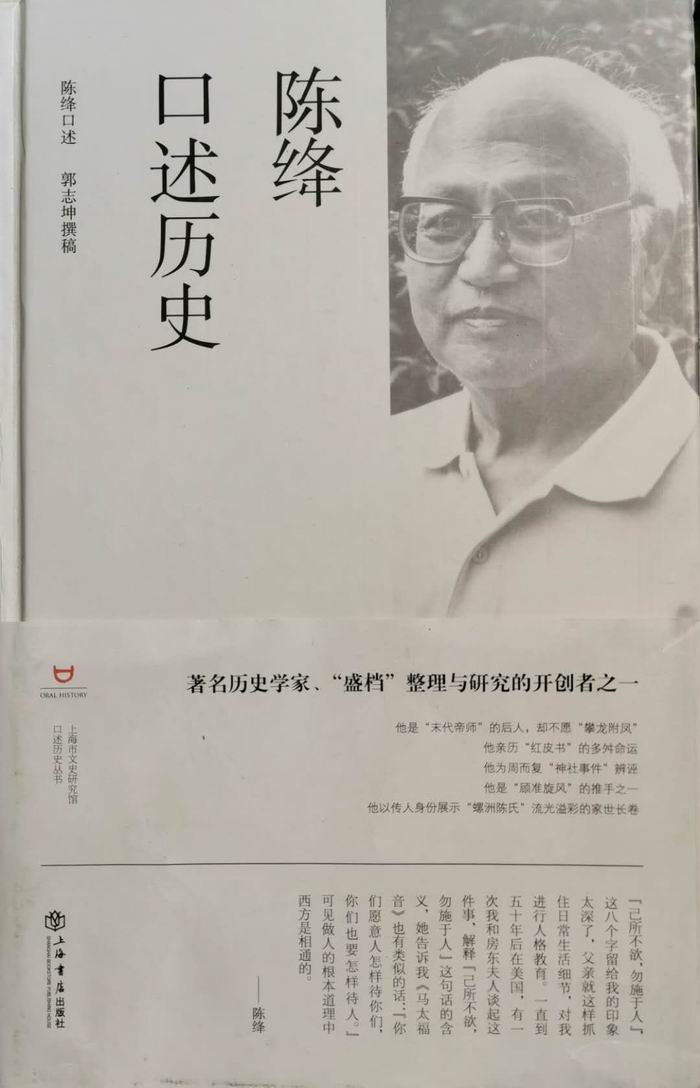

《陈绛口述历史》

《陈绛口述历史》虽只有两百五十页二十一万字,但是其中很多记载,从我研究中国当代史的角度看,具有非常高的史料价值,特别是在中美关系史和近代学术史方面。陈老师著作等身,他的著作在学术史上自有其价值。而我认为,他的这本《陈绛口述历史》同样具有极高的学术价值。通过这本书,研究二十世纪中国当代史的朋友掩卷而思,足以找到很多发人深省的线索。八十八岁高龄的陈老师能够在生前看到自己的口述史出版,和绝大多数的同龄人比,真是何等的福气。我从心底里替陈老师高兴。

五年前,时在《东方早报·上海书评》工作的郑诗亮先生采访陈老师的文章《陈绛谈螺洲陈家》(收入《百年斯文》,中华书局2015年版),也帮助我们完整地了解陈老师的家世。“创业历艰辛,安享当思能负荷;处盈防满溢,吃亏还算占便宜。”这是陈宝琛的父亲给儿子的对联,已成陈家的家训而世代相传。纵观陈老师的一生,完全是按照这条家训做事做人。

《百年斯文》,中华书局2015年版

复旦大学历史系金重远老师去世后,我曾写过一篇回忆文章《永远的金老师》,发表在《东方早报》上。陈老师看到后,一反常态,不是写电邮,而是特地打电话给我,表扬勉励了一番。陈老师的嫡传硕士研究生王圣良知道后哈哈大笑:胖子(大学同学对我的昵称),这是陈老师暗示侬,要侬以后也给伊写一篇啊。

本文作者与陈绛先生合影,前排右边的尤卫群和后排右边的王圣良都为陈先生的硕士研究生

希望现在已经在另外一个世界的陈老师,看到这篇小文,如果还算满意的话,一定托梦给我。另外,我还有点好奇,不知道陈宝琛那幅扇面,还挂在沙发上的老地方吗?托梦时,拜托陈老师您一并告诉我。

(本文载傅德华、戴鞍钢主编《有容乃大 无欲则刚——陈绛先生纪念文集》,复旦大学出版社即将出版)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司