- +1

柯文思:纪录片让中国的形象更多元、更真实

2020年第四届西湖国际纪录片大会/ The 4th West Lake International Documentary Festival(简称“IDF 2020”)是由浙江省广播电视局与中国美术学院联合主办的国际专业纪录片盛会,是集纪录片推优、提案、展播、论坛、工作坊于一体的高品质人文艺术平台,将于2020年10月17日-19日在杭州西子湖畔中国美术学院举行。

“IDF论坛”峰会单元是西湖国际纪录片大会为梳理、探讨、建构当代纪录片创作与学术研究所创造的交流平台。本单元旨在以开放、包容、前瞻的学术探讨,挖掘纪录片的本体创作与前沿问题,形成全球纪录片界的思想交锋与学术共识,促使纪录片实践者以最诚意、最前沿、最专业的行动回馈百姓生活。

2019年,柯文思Malcolm Clarke作为第三届西湖国际纪录片大会“IDF论坛”峰会单元主讲嘉宾,接受了IDF组委会的访谈。

世界知名导演,好莱坞剧本医生,奥斯卡评委会成员,从事纪录片和剧情片创作30余年,拍摄足迹遍布全世界80多个国家,作品多次获得国际电影节大奖,包括4次奥斯卡提名、2座奥斯卡奖、16座艾美奖、5座有线电视杰出奖等。柯文思曾担任2015年上海电影节纪录片单元评委会主席;并受中国人民对外友好协会的邀请,参加了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大阅兵。

您似乎与中国特别有缘,可否谈谈您有关中国的创作?

1981~1982年,我在ABC(美国广播公司,英文全称:American Broadcasting Company, Inc)工作,为了筹备一部纪录片,我在中国待了九个月。虽然这部纪录片由于各种原因最终未能完成,但那是我第一次见到真正的中国,我在中国四处旅行了很长时间,自那时我就爱上了中国。

四十年后,我再度来到中国,并完成了《善良的天使》,我感到由衷地欣喜。事实上,接到这个项目我非常意外,因为我对中国知之甚少,这对我来说是某种发现之旅。也许这也是件好事,因为制作一部对拍摄对象了解不深的纪录片,我会去问一些专家们认为不需要问的问题,对我而言这些问题很重要。我是在制作一部面向普通民众而非专家学者的纪录片,亦非一部政策所向的纪录片,而是一部面向美国与中国公众的纪录片,所以某种意义上我是一个最佳人选,因为我没有先入为主的判断。

(图片来源:东注文化)

种种原因下,八十年代我在中国筹备的那部纪录片没有进入拍摄阶段,我又被派往日本。有趣的是,日本之旅成为我思考中国的一个借鉴。因为在1980年代,当我接到这部日本纪录片的项目时,日本是美国的“敌人”,日本正在崛起。他们制造的汽车比美国好,电子产品也比美国好,他们的经济在快速增长。

所以当时的日本,与今天的中国因为一样的原因成为了美国的“敌人”。美国不喜欢竞争对手,虽然他们有关于自由贸易的种种论调,但一旦有了真正可以与他们匹敌的对象,例如日本、中国,他们会非常不悦。所以,《善良的天使》就像我四十年前拍的这部日本纪录片的一个镜像,只是换了个“反派”。今天,这个所谓的“反派”是中国,40年前“反派”是日本,而他们被视为反派的原因都是一样的。

(图片来源:东注文化)

可否请您谈谈什么样的中国故事会让您感兴趣?

我在思考中国被世界所描绘的方式。我是感到由衷敬佩的,因为在中国的电影产业里有非常多人才,但不知何故,中国电影在西方的接受度不高,人们也不理解中国。我们不能期待世界在不了解中国的情况下就拥抱中国,所以我认为中国的创作者们需要明白,面向中国观众的创作是无可厚非的,但同时也需要尝试去创作可以在西方被理解和欣赏的作品。

因为我们理解中国越多,我们会越少掉入西方政客们的充满政治目的的论调中。他们的言论完全出于自身利益,是危险的“政治动物”。而反击这些言论最好的方式就是将中国的真相展示给他们看。

所以我们团队的工作是寻找一个对象,它要能够引人入胜,能够调动观众情绪,并且能够在国外放映。我想要做一部美国人、英国人、巴西人、阿根廷人、意大利人都愿意看的作品,所以你对拍摄对象的选择要非常考究。我看到一些创投项目,许多项目都很吸引人,但我不认为它们可以走得很远。而这正是我在思考的,我认为创作者需要更多的资金和各方面的支持,让他们可以在世界范围内讲述中国的故事。在这个国家独立纪录片制作者很艰难,但这些人才都想讲述中国的故事,他们需要机会,让他们的故事被世界看见,让中国的形象更多元、更立体也更真实。

(图片来源:东注文化)

在几十年的创作生涯中,您是否在思想或创作题材上发生过一些转变,为什么?

我年轻的时候,也曾一腔热血地渴望通过我的镜头去看到尽可能多样的世界。我发现实现这一理想最直接的方式,就是去那些模糊未知的地方或争端频发的地区。我和我的团队在将近12年的时间里,去了尼加拉瓜、圣萨尔瓦多、尼日利亚……我们还拍过一部关于日本黑社会的纪录片。我们的确看到了许多其他人可能看不到的世界,但这不是一件容易的事。在这个过程中,我失去了几个朋友,我的录音师在贝鲁特(黎巴嫩首都)被杀害了。我们也经历了一些困难时期,但我们完成了非常棒的纪录片。现在我不会再做那些事了,我年纪大了,也许更理智了,并且我有家庭,我不想再冒那些险。因为不是只有我一个人在冒险,我要对我的团队负责。一些故事也许值得冒险,但我不认为任何故事值得付出生命。

但我仍然愿意挑战一些我不太了解的地方,我的处世原则就是去尝试尽可能地了解与挖掘。而在我看来中国就是二十一世纪最为宏大并新颖的一个故事,这也是为何我会选择到中国来真实地待上一段时间,而不是作为一个旅客,也不是来了拍一部纪录片就走,回到我在西方舒适的温床上。我要待在中国,我想拍摄一部纪录片向西方观众解释中国,因为西方的人们不理解中国,也正因为不理解中国而恐惧中国。而我认为这是没有意义且无凭无据的,我想也许我可以做点微弱的贡献去改变这个状况。

(图片来源:东注文化)

我从未认为我有一个所谓的方向,除了在我职业生涯最开始时我们拍了很多危险的地区或人物。但在我停止从事这种类型的创作时,我非常乐观。就像大部分的摄制者一样,你看着一片风景,并找到这片风景中最有趣的人,你会知道那就是我想拍的人。

有时候我非常幸运,我的作品某种程度上受到国际的肯定。但有时候,就像很多人,我也会犯错误。我犯过最大的一个错误,可能是大概十到十二年前,有人告诉我有一个非常有趣的人,你可以拍一部关于她纪录片。但让我感兴趣的事物有时与别人大不相同,所以我没有真的去关注(那个人)。她是一位年纪非常大的集中营幸存者,已逾百岁。而我那时已经拍过一部有关大屠杀的作品,我不想再拍第二部,因为这是一个非常难处理的素材,不仅是纪录片处理上的困难也包括心理上的困难。大概在我拒绝了五年过后,有一次我去了伦敦,我的朋友说既然你都到伦敦了,就去见见那位老人。我的借口都用完了,所以我就去见她了。

她可能是我所有作品中最不可思议的一个人物。我马上意识到我犯傻了,我得快点拍一部关于她的纪录片,因为她当时已经107岁了。我立马回到加拿大,告诉我的团队:“赶紧收拾你们的东西,我们要去伦敦”。然后我马上带着他们回到伦敦,拍摄了一部短片,大概四十分钟。但我认为这是我拍过的最为震撼的一部纪录片,也是我拍过最为简单的一部纪录片,不那么世故,不那么扁平化,不那么具有故事性、建构性,它只是一幅肖像,关于一位非凡的老人。我们很幸运,这部作品拿到了奥斯卡奖。

(图片来源:东注文化)

这件事给我上了一课。作为一个富有经验的纪录片摄制者,种种原因我差点错过。这是每一个摄制者最基本的一课,你必须翻来覆去地察看每一块石头,否则你永远不知道何时会找到金子。纪录片摄制者必须保持十分的开放,不要让你的思维闭塞,不要说“不不不,我不想做”,要保持观察,看过每一块石头,检视它、思考它,因为不存在一个定律可以让你找到绝佳的拍摄对象。

在您看来,为什么我们的生活中需要纪录片?

我们的生活中总是需要纪录片的。因为纪录片不像是新闻报道,如果将世界比作一块蛋糕,你只能从新闻报道里得到一小片,而通过纪录片你能得到更大的一块,因为你挖掘得更加深入,你会更加了解不同的人、不同的境况、不同的生活。

我曾经为BBC、ABC工作,这是两家非常强大的新闻机构。我为这些机构工作时,他们有来自世界各地的人、在世界各地都有分部,可以报道土耳其、日本、阿根廷都发生着什么,但近年来这些人、这些分部都被裁减了。同时,新闻变得越来越政治化,他们对待民众并不坦诚,并不给予他们充分分析过的信息,而这些正是纪录片可以做到的,它可以改变某些人的观点,能够以新闻报道做不到的角度丰富观众。

所以我们越来越需要纪录片去填补一些信息缺失。这种信息缺失的情况遍布世界,我们在新闻里只能窥见一隅,但我们需要更多深入的思考以及更多的真诚,当你看到美国最有影响力同时也是最虚伪的新闻机构福克斯,将新闻扭向右派政治观点,你就会知道纪录片是唯一可以用来对抗这种势头的武器。所以纪录片比以往任何时候都更加重要。

(图片来源:东注文化)

您如何理解“我·纪录·事实”?

“我·纪录·事实”——这句话非常有趣,因为在纪录片中必须有“我”,必须有一个视角,而这些都需要从导演这里来。我是一个导演,在我所有的作品中都有我的灵魂,你留下了你的风格在每一部作品中。我认为对于年轻创作者而言,需要听取所有帮助你创作作品的意见和声音。但最终,你要记得“我”是最重要的,你必须有展示你的志向、你的视角的勇气,这是做一部好作品的方法。在你的每一部作品中都必须有你的一部分思想。

我刚才已经提到,纪录片在当下比过去任何时候都重要,因为当下是一个信息爆炸的时代,尽管我们在网络上可以找到任何你想要的“事实”,但无法找到你在信息中发现的“灵魂”。你可以找到事实,但你找不到视角,你无法在事实中找到人性,你只有在观看纪录片的时候才能找到人性。这是事实这个“房间”里的那头“大象”。

今天早上有人问我,你会给拍摄对象提供台词吗,你会告诉他们说些什么吗?我的回答是,你永远不能在纪录片里去告诉他们要说些什么。你要做到所有放到纪录片中的东西,你可以凭良心说这些来自我的拍摄对象,而不是我。你必须有信心去让人们发出他们自己的声音,这就是为什么“事实”是每一部纪录片的基石。

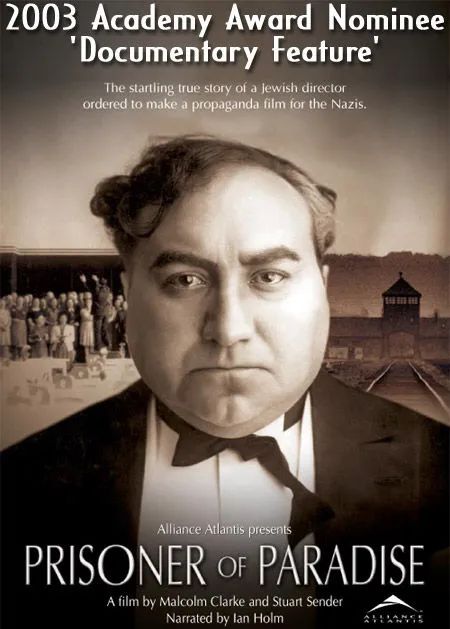

2002年,我拍了一部纪录片叫做《天堂的囚徒》,它与大屠杀有关。在这部纪录片中,我们做了一件事,就是去还原一个发生在纳粹集中营的大屠杀场景。在这件事上我没有遭遇道德困境,我们的叙事建立在事实上,我们所展示的是的的确确发生过的,尽管我们找了演员。但对我来说,重要的是我的观众知道他们看到的不是“真”的,而是一种再现,是我对于七八十年前所发生的事情的再现。

(图片来源:东注文化)

你要让观众知道他们看的东西是真实发生着的,还是虚构的,或者是对过去所发生的事情的再现。只要他们知道了,他们就可以区分。现代纪录片创作很常见的一个情况是,尤其在流媒体中,事实与虚构往往是混杂的。你不知道究竟是这个人物真的这么说,还是有人让他们这样说;它究竟是真实的,还是现实的变体。这让我很困扰,我认为这也让我们的观众困扰。如果我们在生活中这么做,如果我们对我们的孩子、我们的父母、我们的爱人或妻子撒谎,他们会非常不快。那么为什么就可以对观众撒谎呢,这是不对的。我们要有一个严格的纪录片道德准则。

对于年轻的纪录片创作者,您有什么建议吗?

我认为作为一个纪录片创作者,你只需要一种策略,就是能够令人敞开心扉的共情能力。你在面对一个陌生人,你在要求他向你敞开心扉,告诉你一些他甚至不会告诉自己另一半的事情,你在要求他在摄影机面前展露情绪,同时可能那个房间里有四五六个人,你要求他在没有隐私保护的状态下信任你。

唯一一个能令他信任你的办法就是,当他看着你的眼睛时他知道你不会背叛他,你不会利用他做坏事,你不会通过剪辑让他说他没说出来的话。如果他信任你,即便没有降落伞他也会抓住你的手和你一起跳下悬崖;但是如果他不信任你,他可能会把你推下悬崖。所以信任是最重要的,而建立信任唯一的办法就是让他相信自己是安全的。

(图片来源:东注文化)

我二十几岁的时候,刚搬到纽约,每天早上都要乘公交车。我的公寓离车站很近,我上车的时候车上一般都是空的。之后越来越多的人会上车,在空荡荡的公交车中总有人会走过来坐在我旁边。然后他们就会开始跟我聊一些私人的事情,我不知道为什么,我没有问任何问题,但他们感到舒适,对展开一段亲密的同时也是“劲爆”的对话感到舒适。人们总是对我感到安全,你可以把它理解为我在烹调时的秘制酱料,每当我烹调我的作品时,这就是那个秘制酱料,因为人们信任我。只要他们信任我,我就知道我可以创作出好的作品。

不论对方是个伊拉克的路人,还是在埃塞俄比亚工作的人,或者是一个我素未谋面的中国人,这些都不是重点,这一切都与信任有关,如果你能做到这一点,你的生涯至少就成功了一半。因为你可以让人们以真诚的、真实的方式去展现,如果你能做到这一点,你就得到了一部好的作品。

(图片来源:东注文化)

原标题:《IDF·观点 | 柯文思:纪录片让中国的形象更多元、更真实》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司