- +1

侯旭东谈日常统治与重返人/事关系

侯旭东,清华大学人文学院历史系教授。曾任中国社会科学院历史研究所研究员。早先致力魏晋南北朝史,目前侧重秦汉史与出土文书简牍。最近他出版了新书《什么是日常统治史》,在书中,他再思历史、史学、日常、事、事件、制度与人,复建其历史内涵。提出立足关系思维,围绕历史上的“日常统治”开展研究,重返人/事关系的历史世界。他认为:国家产生之后,围绕统治秩序的建立,更主要的是维持而展开的事务,由这些事务所牵连的各色人等的活动与思考。由事见人,由人观事,会拓宽视野,发现被遮蔽的过去。就这一研究思路的背景与意义,侯旭东教授接受了《上海书评》的采访。

《什么是日常统治史》,侯旭东著,生活·读书·新知三联书店2020年7月版,356页,56.00元

您给出了日常统治研究的定义,并举了研究道光帝的例子。但您也承认中国“常事不书”的史学传统,如果不是根据皇帝的起居注,日常和统治的勾连似乎比较难?

侯旭东:书名叫作“什么是日常统治史”是遵循丛书的要求,像断代史或专题史那样边界清晰或比较清晰的、作为研究对象的“日常统治史”并不存在,它弥散在国家成立之后的历史中,甚至可以说就等于国家产生之后的“文明史”,有的只是“历史上的日常统治研究”。研究是研究者的研究,主要思考的是“史学该如何思考”,史学认识的演变成为关注的重点。倡导这一研究,是源于对既有研究的反思、哲学社会科学的启发、资料的馈赠与生活的感悟。

研究历史上的日常统治,将研究者的目光从关注“变”引导到关注“常”,以及在“常”中认识“变”。名为“日常”,侧重的是“常”,而非“日”,致力于探讨按一定周期反复发生的活动及其意义。“统治”聚焦于秩序的形成与维系,而非仅仅是事件与制度,是处于不同位置的人如何做事,形成稳定的关系,并赋予各种意义,这些关系如何变动。这种研究上的转向,跨越了历史学与社会学的传统分工,希望能补充新的视角,发现被遮蔽的过去,激活史学想象。

关于两者的勾连,其实说难也难,说容易也容易,关键看是否能从认识层面突破那些未加思考就接受的宏大叙事,同时突破不自觉中基于这些叙事来观察过去的做法,希望返回具体而鲜活的时人活动的现场。在思考研究什么之前,要先去思考如何去研究。小书的核心是对史学如何思考的思考。落脚点是研究者自身,而非研究对象。

如果有此意愿,并努力思考自己的思考方式,而不是仅仅将“日常统治研究”停留在一种新的旗号或时髦,便不会花费心力去讨论自己的研究对象是否属于“日常统治”这类学究式的问题,而会引导研究者去仔细梳理,乃至发现史料,从中捕捉时人活动的痕迹。换言之,如果研究者能够理解“日常统治研究”核心是提出若干研究者用来观察过去的视角,而不是划定什么研究领域,首要的问题是这些视角是否有道理?如果有道理,能帮助我们开拓视野,发现被遮蔽的历史世界,关键便是如何将它们转化为自己看待过去的眼光。一旦内化为自己观察问题的眼光,就完全不用考虑什么是日常统治,什么不是了。不断发现,甚至“开辟”历史上“日常统治”的新现场自然不是难事。

思考什么是日常统治或不是,日常与统治如何勾连,如何才是,还是纠结于研究对象和领域,需要走出这种主/客体两分的对象化思维。

翻了一下自己的论文目录,只有2008年第1期《中国史研究》发表的一篇,标题中出现了“日常统治”,此后的论文,尽管大多都贯穿了相关的思路,却都是根据内容来确定题目,并非简单地贴标签。

您能具体谈谈发现并开辟“日常统治”的新现场时,是怎么贯穿这一思路的吗?

侯旭东:书中涉及的道光帝,是最近为撰写此书,方便读者理解而选取的例子,涉足“鸦片战争”更是意外的收获。我所进行的日常统治研究,几乎都是围绕秦汉时代展开的。彼时并无起居注保留下来,最多存留下来的是墓葬中发现的个别墓主某年的“日记”,如曾利用过的师饶的《元延二年(前11年)日记》,这些都是在某年的历谱上简单记录了主人的行踪,亦非逐日都有记录。

西汉《元延二年日记》竹简,1993年连云港市东海县温泉镇尹湾汉墓6号墓出土

这涉及如何理解“日常”。“日常”虽然是一个词,我理解,日与常两字并非平列,关键是“常”,而非“日”。从来源上看,是出于“日日常”+动词,一般的使用中,不限于逐日进行的活动,亦包括了按照一定时间周期反复进行的活动,即“常”。小书的289页说“‘日常统治’并非真的仅限于每天发生的事务,只要是重复进行的事务,即便每年一次,亦无妨放在日常统治的视野中去分析”。日常统治研究关注的核心是历史中反复发生的事务,换个角度讲,是例行化的事务或现象。

现在除了明清两代资料丰富,可以对皇帝的统治有如此详尽的记录外,其他时期都难以做到,但保留下的例行化事务的零星记录,却相当不少。这主要包括各种类型的官府文书或档案,甲骨文可称得上最早的档案,金文也带有这方面的性质,战国到西晋的简牍中有大量的官府文书,敦煌吐鲁番文书以及黑水城文书中也有一些,明清至民国时期,这方面的资料就更丰富。遗留下来的尽管只是冰山一角,管中窥豹,自这些反复发生的事务,事务所牵连的人与人、人与事、与物、与制度的关系中,可以帮助我们重建部分场景。

回到道光,他每天的活动其实亦是不同周期性活动的组合:几乎每天都要做的是批阅奏折,差不多两天进行一次的是引见,每个季度第一个月进行一次的是返回紫禁城祭祀祖先,年度性的,在九月进行的还有审决死刑犯(秋决),不那么固定的是检阅八旗军队。另外,他还隔几天要去向母亲请安。从反复进行的例行化活动看,这些都可以算是“日常”。

我做的研究中,很多利用了秦汉三国时期出土简牍,特别是文书简牍,这些正是当时例行化事务的载体,体现了官-民之间如何往来、官府如何维持与运转,官府之间如何打交道,朝廷如何管理郡县与边地,等等。如西汉时戍边的隧卒巡视烽燧周边的天田,就要每天进行,且记录;通往各地的漫长邮路上的亭卒、邮卒传递官府文书,遍布全境要地的关津上的关吏把守关口,检查过往人员,并登记人员的证件,都是逐日进行的。而编制各种簿籍,则是每个月都要进行,统计上报,则据簿籍性质,按要求逐月、三个月(一时)或年度性上报。这些反复进行的工作叠加,构成了官吏们的日常世界。不止秦汉三国的官吏如此,官僚制国家出现之后,依靠文书统御天下,都离不开这种运作方式。我们能够得到的只是零碎的资料,按照适当的方式加以归纳和研究,一枝一叶也能看到树木的梗概,而且还是有人有事,充满了细节的。对照文献中的王朝史,相互补充,获得立体多元、丰富生动的认识。秦汉如此,其他朝代亦然。前后朝代相互参照,如果摆脱了简单的进化论,辩证理解历史演进中的“常”与“变”,也能互相启发。

甘肃敦煌悬泉置遗址航拍照片

以往关注重大事件的思路,则会轻视这些散落的残枝败叶,这和研究者背后的史观有关。正像书中对“鸦片战争”何以成为“事件”的分析所揭示的,这种以事件或事件序列为对象的分析,是基于时人未见得知晓的历史结果而建构起来的,成为历史目的论的表达。

我所理解的“统治”,并非仅仅是围绕重大事件与帝王将相而来的历史,更根本的是政治秩序的形成与维持。需要探索的是参与其中的各方人士如何发挥作用,发挥了什么作用。

您所说的日常统治史的核心目标是回到政治史吗?这种回归的政治史与近年较热的新文化史、“活的制度史”的研究有怎样的不同?

侯旭东:其实不能算是。目标是带着新的眼光(复数的,这一点必须要反复强调。因为中文里抽象名词表达复数很困难,这是中文表达上的一个缺点,如眼光、认识、思想、看法、意见等等,表达复数必须用量词“×种”或“一些”“几点”等来修饰,这会让读者或研究者默认是单数,而忽略多元性),去重新观察国家产生之后数千年的“过去”,而不仅仅是通常所说的“政治史”,或许称为“国家史”“文明史”更准确些。吴思先生有本书,名叫《我想重新解释历史》,长远来看,这也是我的追求。当然,要实现这一目标,此生未必够用,个人能力亦很有限,能做到多少,很难讲,更多的只是体现了一种愿望。更现实一点的追求,如在本书结论标题所言,是重新界定史学的研究对象:“重返人/事关系的历史世界”,而不再依托现在的分类框架。为此,书中花费了大量篇幅来分析中国史学的发展历程,既有以案例形式出场的对日常与事件关系的揭示(对“鸦片战争”的分析),以及对“事”与“事件史”内涵的对比,“制度”与“制度史”含义的比较,帮助读者了解这些通行分类框架与分析思路的见与不见。

结论中所说的“重返人/事关系的历史世界”,是经过概念追根溯源,对研究对象的重新概括。这里所说的人与事,在书中进行了历时性梳理,尽可能返回了古代中国历史语境,将原本更丰富的内涵重新展现出来,均与常识的理解不同。很多意涵今人已遗忘,从这些含义更加饱满的人-事关系的研究中,或许可为将来的研究开辟更宽广的空间。称为“日常统治研究”更侧重于揭示研究视角,而“人/事关系的历史世界”则偏重研究对象的表述,两种说法只是重点上的不同。

政治史与制度史正是现行分类框架的一部分。按我自己的梳理,两者与其他各种专题史,如社会史、经济史、哲学史、文化史……是二十世纪以降的产物,和断代史与通史一道成为二十世纪学者研究中国历史的分类框架,深受近代西方史学和社会科学的影响,带有很强的实体思维的印记,经过一个多世纪的发展,有得有失。今天不妨在其外增加一些新的分类方式,以便发现更丰富的过去。

邓老师倡导的“活的制度史”及其引领下产生的众多成果,给我的研究很多启示。若说不同,可能是侧重点的不同。“活的制度史”是补充了人的制度史,根基还在制度史,或许可以概括为制度与人的关系的研究。我设想的研究是人与制度关系(按照唐人杜佑的说法,甚至也可以归入“事”,所以在“结论”中只提到“人/事关系”)的研究。关注的均是两者的关系,但前后次序与轻重有别。恐怕邓老师和我对两者在历史中作用的认识上略有差异。

新文化史乃是美国1980年代兴起的研究思路,作为社会史的批评者而登场,深受文化人类学与语言转向的影响。在借助文化人类学的思路上,在对人及其文化符号的关注上(如格尔茨的影响),可以说与新文化史有共同之处。不过,新文化史整体上对于国家关注并不够,共享了二战以来新史学此前对政治史的排斥,这一点上,彼此还是颇有距离的。

您强调国家视角重新介入,那么在“眼光向下”的研究中,如何体现国家/皇帝的在场?

侯旭东:如果采用对象化的思路,眼光向下的研究将目光聚焦在普通人、在乡村……很容易将研究对象切割下来加以研究,可能会造成国家或皇帝的消失。如果在关系视角下开展类似研究,明确注意到双方共生乃是常态,也会留心双方的互动,会在普通人的生活中捕捉到国家的影子。

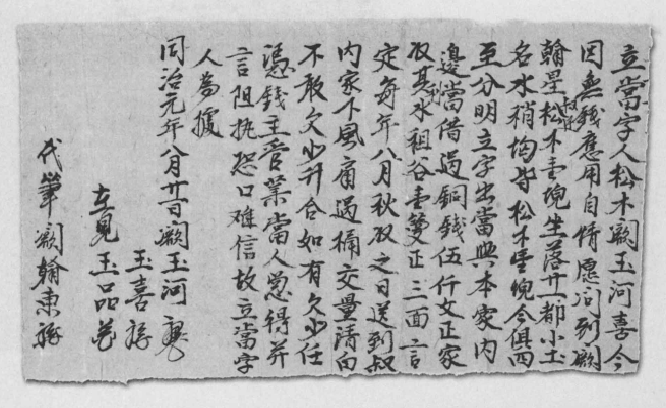

明清时代颇为常见的“契约”中有所谓的“白契”,即没有经过官府认定的民间交易,看似脱离了官府,其实“白契”的存在,乃百姓巧法的一种体现,是与官府周旋而谋求自身利益的方式之一,恰恰是以强大官府存在为背景的,而契约的书写,更是模仿了正式契约。可以说“无”中体现了“有”。官府与国家的不在场正是以其在场为背景。我们不能孤立地就资料论资料,需要将其放在语境中,最重要的语境就是官府与国家的存在。

石仓契约

您举了汉代传舍的研究,将其视为一个使用的场景,在这个场景下,能超越人/事/制度的区分,但是可能很多“小事件”并不具备使用场景式的关系思维的切入,那要怎样进入日常统治史的研究视野?

侯旭东:人自告别孩提,懂事之后就在做事、想事中存在,不然就被自己或他人认为是无所事事,总之,都离不开“事”。只是因分工的存在,不同的人所做的事的不尽相同。任何事(也可以称为小事件)背后都站着人。都是因为人,人的活动与思考,才会成为事或事件。就如同考古学的目标是“透物见人”一样,任何人造物中均加入了人的活动与思考,即便是旧石器时代的先人们制作的打制石器,看起来不过是些有棱角的砾石,也是如此。从如何选材、如何打制、从石器上使用的痕迹,均可以窥见先人们的生活印记,加上生活空间的位置、古环境的重建,推知先人的做法乃至想法。中国人民大学历史学院陈胜前教授的著作《人之追问》中有不少精彩的介绍。方法恰当,石器也能说话,更不用说历史时期的器物、图像与文字材料了。

实际上,即便是自然界的现象,那也无法脱离人,因人的观察而成为人们利用、研究与思考的对象而成为人化的自然。马克思、恩格斯在《费尔巴哈》中批评费尔巴哈时说的“先于人类历史而存在的那个自然界,不是费尔巴哈生活其中的自然界;这是除去在澳洲出现的一些珊瑚岛以外今天在任何地方都不再存在的、因而对于费尔巴哈来说也是不存在的自然界”,“这种活动、这种连续不断的感性劳动和创造、这种生产,正是整个现存的感性世界的基础,哪怕它只中断一年,费尔巴哈就会看到,不仅在自然界将发生巨大的变化,而且整个人类世界以及他自己的直观世界,甚至他本身的存在也会很快就没有了”(人民出版社,1988年,21-22页),正是强调了人及其实践(做事)的核心作用。借助存留至今的痕迹,无论是实物,还是文字,或图像,都可以从参与者与事件的关系角度去观察与发掘,只是要看研究者的立场与预设,决定究竟选取哪些小事件作为自己的研究对象。

日常统治研究,更偏重于国家产生之后,围绕统治秩序的建立,更主要的是维持而展开的事(主要体现为“事务”),由这些事务所牵连的各色人等的活动与思考。由事见人,由人观事。

读者如果了解学术史,便不难发现,我研究的问题,除了三国吴简,都不是处女地。很多问题,前人耕耘已久,有的甚至引起史家关注已逾千年。日常统治研究的价值,与其说在于开拓新领域,不如说在于提供一些新角度来观察问题,特别是老问题。不必移步,略微转变一下角度,就能看到不一样的风景。每个人在生活中都有类似的体验,研究上亦然。别开生面也是一种创新。至于哪些问题,全看研究者的思考了。如果能够将这些视角内化为自己观察过去与现实的自觉与实践,根据我的经验,似乎没有什么问题不可以从这些角度去研究。因为我们处理的文明史,不就是国家出现以后的历史吗。国家的身影处处可见,国家与百姓的关系,正是当时的现实,研究不过是将这种关系的不同侧面揭示出来。

您强调的自下而上的研究,比如传舍,是建立在有新的大量出土文献、简牍的基础上的,这些史料本身就具有“日常”的意味,那么,借助常见史料,能否进行这样的研究呢?

侯旭东:如前所说,“日常”并非真的只是分析那些逐日进行的活动,而是关注那些按照不同周期反复进行的例行化活动,因此,即便是常见史料,同样包含了很多这类记载。日本学者渡边信一郎写过一本《天空の玉座》(柏书房,1996年),其中一篇关于元会的构造,有中文翻译,另外还有关于贡纳的分析,这些都是基于传世文献的研究,且研究的主题多半是年度性的,即每年进行一次,同样是周期性反复开展的,也做出了精彩的分析。小书中提到的关于两汉的上计,也是年度性的活动,主要依据的也是传世文献。东汉时各郡国的计吏也参加元会活动,同样可以告诉我们很多统治的秘密。宋代以后,传世文献更丰富多元,资料上的空间更大。说的极端一些,开展日常统治研究,根本在于研究者的思考,不在于史料。

除了元会,还有很多仪式、祭祀均是按照一定的周期反复进行的,这些活动在统治中的意义,今天生活在去魅时代的学者与百姓,已不易体会,这些亦是值得从日常统治角度加以分析的,即从时人与这些仪式、祭祀的关系角度去分析,而不仅仅是将其抽离出来作为制度或学问来处理,便可以收获新的洞见。这方面的资料主体是传世文献,完全不存在资料问题,需要思考的是今人如何分析它们,从什么角度提问。需要调整的只是研究者看待这些资料的角度与眼光。日常统治研究所追求和倡导的,正是一些新的视角来丰富既有的研究,通过“解蔽”将以往研究所遮蔽的盲区重新呈现出来。

除了仪式、祭祀活动,值得去开掘的方向还有很多,需要未来研究者们的思考,这是一个需要更多研究者参与、创造的舞台。

汉代传舍画像砖

严格说来,“传舍的使用”的研究,并非是自下而上的研究,因为使用传舍的,包括不少从朝廷出差的官吏,他们的介绍信(当时称为“传”或“传信”),需要由皇帝或御史大夫来签发,我在对当时所能见到的各类介绍信的分类研究中,要揭示的恰恰是皇帝、御史大夫、郡国长吏以及县级长吏在签发上的职责边界,以及介绍信签发与使用上呈现的皇帝作用的多样性,还有律令在其中的作用,皇帝与律令的关系。传舍的使用涵盖了朝廷与郡县、内地与边塞,是一个绝好的透视汉王朝上下、朝廷与四方的窗口,同时,涉及的又是反复发生的事务,而几乎看不到什么大事件。《皇帝的无奈》一文,则讨论的是在传舍小吏的作用下,皇帝的焦虑与无力,亦是上下勾连的分析。单纯的自上而下与自下而上,均有不少盲区,当时也是存在不同角度的体验与观察,需要的是两者的并置合观,甚至补充更多的观察视角。

日常统治研究的视角,因为是关系性的,所以并不限于一种,无论自上而下,还是自下而上,以及两者的结合,这些都是当时人的主位观察,还有后人与今人的客位观察,都会根据研究问题的需要而灵活采用,以获得更为平衡、既切近现场又出乎其外的认识。

出土简牍,对我而言,一方面是研究对象,因而围绕它们开展了不少研究,另一方面,基于简牍所揭示的世界,又成为观察朝廷与国家的一种视角,从朝廷以外的郡县、边塞的障塞的人与事务中观察王朝,观察官员如何与官府打交道,获得超越传世文献之外的新立足点。这亦是当时实存的状态与视角,能帮助我们突破传世文献的束缚,看到更丰富的世界。传世文献提供了很多“事实”,但局限性亦颇大,小书中略有涉及(152-156页),仔细分析,还可以发现更多。

不同时代,几乎都有类似的资料,从甲骨金文、到宋代以降的各类文书档案,以及大量的考古资料,可以帮助我们对照文献,超越文献。只要我们不是将这些孤立地加以研究,而是置入各个时代的恰当位置,把握各自的独特价值,互为中心,相互映照,发现其间现实的关联,而不是简单地以出土资料补充或证实传世文献,就能将更立体而丰富的历史呈现出来。

您提出了一个新的研究范式,并且做了这方面的工作,能否谈谈您对未来进展的期待?读这本书,能感到您的雄心不止于古代史,那么对于史料存在、研究方法与之差别很大的其他时段、其他方向的史学研究,您有什么新的思考?

侯旭东:其实离范式还远的很,只能算是一些设想和初步实践。这些设想的提出,基于自己对史学发展历程的反思,以及哲学与社会科学思考的学习,加上对中国历史的理解,而不是简单的舶来品。

能否产生更广泛的影响,甚至改变史学研究的走向,构成某种新的趋势,或范式,还要看未来的史学实践,更主要的是其他学者的实践。其中重要的是学者对自身研究、自己如何研究、研究什么、使用什么概念工具、观察角度等等的高度自觉和反思,某种意义上需要和常识拉开距离,“化熟为生”,思考常识是如何形成的,该如何穿过常识,抵达背后隐藏的幽暗世界?随着思维的扩充、眼界的开阔,可以跳出当下,反躬自问,探索新天地。经历了这番洗礼,才能更好地把握当下,走向更好的未来。这一点上史学应该认真地向文化人类学学习,不只是学习个别词汇、理论、观察问题的角度,还有他们对待异文化的态度。过去对今人而言,就相当于异文化。

未来还会继续相关的探索。一项工作,是对祭祀的研究,这也是前人积累甚多的领域,虽然重心会落在东汉,作为朝廷官府一项反复进行的事务来认识,也会上溯到殷商时代,顺时而观,看古人(主要是统治者们)如何从神/人笼罩下挣脱出来,祭祀又如何能持续存在到清末。过去往往将这一研究置于礼制史(制度史的一个分支)或礼学史、经学史的范围内去研究,我则会将其放在人/事关系下去思考。

另外,正在进行的是对西晋末年刘渊建国过程的分析,争取能在年内完成,这也是十多年后再次关注魏晋南北朝史。力求回到历史现场,发掘中原王朝作为“天朝体制”的存在,与试图建立新政治体的人物之间的关系。延伸开去,思考的是东亚地区国家形成之路。

还有一篇接近完成的论文《政治史与事件史在中国:一个初步反思》,实际是《什么是日常统治史》第五章第二节“‘事’‘事件’与‘事件史’”的扩充,延伸分析二十世纪以来政治史的演变历程,以及如何与事件史走到一起。算是此书的一个增补。可以对二十世纪中国史学的演进有个更完整的认识,对其局限,亦会了解得更清楚。

此外,还有两项具体研究,尚在准备,不知何时可以完成。一个是围绕“主”字的研究,标题或许叫“作主:关系视角下的中国史”,继承陈寅恪说的“凡解释一字即是作一部文化史”,希望透过“主”字,突破既有的领域划分与朝代区隔,从神/人、人/人、人/事(物、制度)关系的角度去重新观察中国历史,和通常所说的经济史、法制史关系比较紧密,但又并非在两者的框架内展开,也会从殷商开始,一直讨论到近现代。

再一项研究,初步定名为“王莽的肉羹:皇帝的生活空间与交往”,是对皇帝的研究。这两项研究,都是跨越朝代和专题的分析。这两项研究现在还是想得多,做得少。

秦汉三国简牍方面,也会再做些研究。上述研究涉及不少领域与问题,超出了既有的知识范围,对我而言,亦是挑战。研究与思考的过程,同时也是学习的过程。完成了这些,也就该退休了。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司