- +1

童寯诞辰120周年|童明谈其祖父:重返园林中的精神世界

今年是知名建筑学家童寯诞辰120周年,作为20世纪的同代人,他见证了现代性如何以建造的形式在中国的土地上生根。童寯是第一批赴美学习的建筑师,归国后,在三十年代加入上海华盖建筑事务所,以建筑实践来参与中国城市的现代化进程。四五十年代,他着手西方现代建筑的系统性研究。与此同时,面对传统园林的式微,童寯遍访江南名园,以毕生精力完成细致而凝练的记录和理论分析。

“澎湃新闻·艺术评论”近日专访了童寯之孙、东南大学建筑学院教授童明,在他看来,童寯对于今天的意义不只存在于建筑学界的专业领域,他和当时一批拥有自由独立人格的学人,就像一面镜子,让人反思未来的方向。

童寯(1900-1983),中国当代杰出的建筑学家、建筑师、建筑教育家。他曾设计过南京原国民政府外交部大楼、上海大戏院等100多处建筑,所著的《江南园林志》是研究中国传统园林艺术的经典著作。1930年代,自美国宾夕法尼亚大学留学归国后的童寯任教于东北大学、中央大学建筑系,与杨廷宝、陆谦受、李惠伯并称为中国建筑师中的“四大名旦”。

童寯宾夕法尼亚大学毕业照

“独立之精神,自由之思想”

澎湃新闻:很多人对于童寯先生的了解是基于建筑,但是他从早年开始,就在绘画、包括中国画与西方油画、水彩画上都颇有造诣。他对于绘画的兴趣是如何形成的?绘画与他的建筑实践有怎样的关系?

童明:童寯从小开始学习绘画,他的绘画造诣是非常高的,他不仅具备一般建筑师绘画的那种精准刻画,也有像画家那样写意的状态。建筑的绘画实际上更多是偏工程性,强调准确性,比如说透视、比例、尺度关系等。在这方面他是毫无问题,因为他完全是科班出来的,但是,他又不像那种工程化的画法的“匠气”和呆板。他是在这么一种很严谨的状态里面,又加入了很多精神性的因素。所以你看他当时在欧洲旅行的时候画了大量的创作,实际上都是非常传神的,对于欧洲的中世纪古城,以及刚刚兴起的现代建筑,他的那种灵魂刻画都入木三分。

所以绘画是童寯的一个天赋。他学习绘画的时间加起来并不是特别长,但是他可以非常快地掌握,这些都是他个人的素养和天赋。作为一名建筑师,这种素养和天赋是应该要具备的,建筑师本身就是半个艺术家;另一方面,我觉得这种绘画造诣和他的精神世界是相关的,他整个人的精神领域,实际上更多偏向于人文主义色彩。

童寯绘画作品,威尼斯圣马可广场

童寯水彩画,拙政园香洲

澎湃新闻:童寯在清华读书时学习的是多学科的综合性知识,当时国内还没有成立专门的建筑系。这种学习体系给他带来了怎样的影响?

童明:童寯是一个非常自明而慎独的人,他在精神上的自由可能与他早年接受的教育有关联。他接触了古代中国的哲学思想,并师传于王国维,后者更多是吸收了从叔本华等来自德国的哲学家思想,所以我认为童寯的思想之根实际上是渗透着这种非常扎实的对于世界的观念和理解,在这样的哲学基础之上,他很早就形成了这么一种体系和脉络。这么一种精神力量可以延伸为陈寅恪所说的“独立之精神,自由之思想”,这也是对于当时清华在精神上的传承性的描述。所以我觉得在这样的文化氛围与精神状态之下,会给他带来巨大的影响。这种影响不完全是专业知识层面,更多的是一个人的精神内涵。童寯的一生都可以用这种自由独立的精神来描述,他的身上一直散发着多重光彩的人格魅力,可以说他首先是一个非常有意思的人,其次才是一个建筑师。

澎湃新闻:童寯在上世纪30年代加入上海华盖建筑事务所,他对于上海的建筑做了哪些贡献?

童明:实际上个人很难对于一个城市带来巨大的影响,因为一个城市实在太大了。但是我觉得他们那一批人,包括他本人,的确对于这座城市的现代化做出了非常大的贡献。成立于1931年的华盖建筑事务所不是最早的华人建筑公司,但是他们最具明确的目标和意识。20世纪30年代的这批华人建筑师带动了上海现代建筑的第二波转型发展。关于这波转型的内容曾出现在2018年我们在PSA策划的展览“觉醒的现代性——毕业于宾夕法尼亚大学的中国第一代建筑师”中,这个展览的命题在我看来有很深的含义,它不是简单的“文化殖民”,而是种子的发育,这种“种子”的成长基于上海融合性的背景。第一波转型和发展基本上可以追溯到1843年上海开埠至20世纪20年代左右,这个时期可以称为“古典时代”或者“复古时代”,更多的是对西方建筑的移植,因此你在那个时代所看到的大量建筑、特别是沿着外滩一线的这些建筑,都是西方古典主义的。这些建筑本质上基于外国资本,由设计洋行的建筑师所作。20世纪30年代是一个分野,上海的建筑设计迎来了第二阶段。我觉得这源于两大因素,其一是现代建筑在世界范围的兴起,现代工业化催生的新技术、新材料和新方法引发了建筑革命,古典主义已经被“淘汰”了,这是一个大背景。其二,像童寯这批留学国外的本土建筑师开始归国,在中国民族资本的推动下,他们加入了这种城市发展与建设中。于是,我们看到外滩的第二界面后有大量建筑并非由外商所作,反映的不是帝国主义的殖民烙印,更多的是一种内在的、自发的、渗透着现代精神的发展。

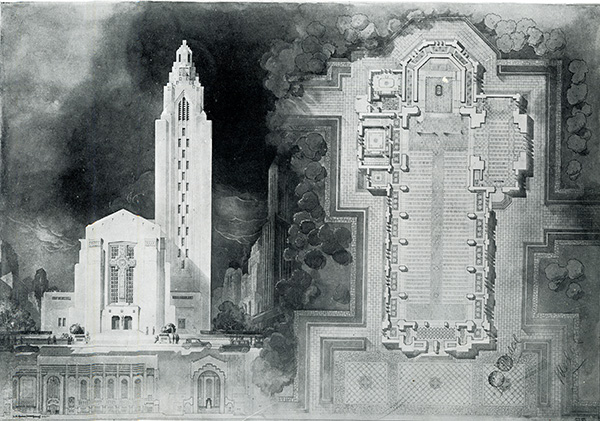

1928年, 童寯获全美大学生设计竞赛一等奖作品,新教教堂

1932年大上海大戏院设计图纸

所以,童寯当时主导设计的一些建筑,像大上海大戏院、金城大戏院(今黄浦剧场),还有很多办公楼住宅楼,和古典主义的建筑是不一样的,它融合了现代主义的发展潮流,然后把它引入到中国的这种经济文化中间,促成了上海的一种现代性的转型,并引领了中国的城市发展,对全国产生影响。因此,如果要说童寯对上海做出了哪些贡献,我觉得这就是其中之一。迄今为止,当代的很多建筑师也很难像他们这批人一样做出兼具精神高度和高品质的建筑。

澎湃新闻: 上世纪50年代,童寯就停止了建筑实践,专注于建筑教学,为什么会发生这样的转变?

童明:50年代,中国有很多的变革,包括公私合营等,对于童寯来说,他所习惯的那种工作体系、那种建筑事务所的工作方式就不成立了。当时主导的是单位体制比较僵硬的操作流程,没有利于建筑师创作的社会土壤。1947年,童寯举家搬到了南京,之后就专注于建筑教学与写作。

与园林的精神同化

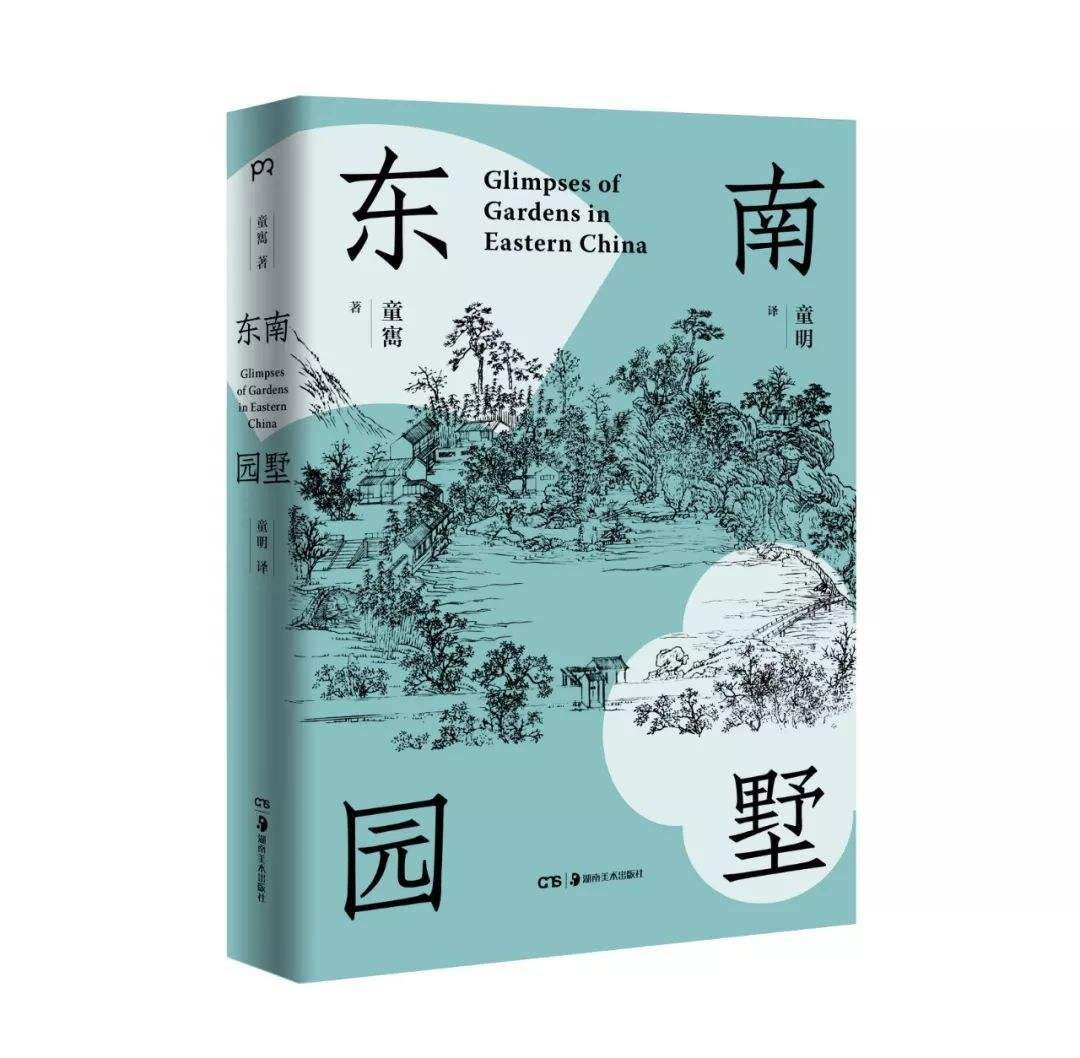

澎湃新闻:童寯的著作《江南园林志》《东南园墅》等都是对于中国园林的研究,在当时忙于现代建设的中国,为何会执着于对传统园林的研究?

童明:我认为这也是同他的独立精神有关,正是这种独立人格促使他在当时的语境下做一些比较有开拓性的事情。他对于园林的研究始于他刚到上海的时候。“九一八”事变后,童寯举家迁到上海,在进行繁忙的建筑实践工作同时,他被从来没有见识过的江南园林所吸引了。园林和他自己在根源上的同质性一下子把他“抓住”了。园林承载的文化氛围和他自己身上的那种精神力量有着一种天然的契合关系,我想这是他着手园林研究的一大原因。

园林在中国江浙一带如此普遍,但是几乎没有人把它当做一个凝聚中国传统精神文化的载体,而童寯实际上开创了这种意义上的研究。江南园林可以说是中国建筑领域里最具特色的一种类型。其他建筑讨论的都是梁柱体系,或者从台基、主体结构到屋顶的这种构造系统,这是一个普遍性的话语,不仅中国建筑可以这样来区分,西方建筑同样可以。世界各地的房子基本上都是按照功能和需要来进行塑造。但是园林是独特的,你在世界上其他地方找不到类似的对应物,它的这种根源上的发展是与世世代代的以社会来归纳的精神世界是息息相关的。所以如果从这个含义上来讲的话,园林应该是中国建筑最为典型和最为独特的一种化身,它所呈现的是一种生活世界。童寯几乎把大半生的经历都投入到园林的研究中,我们透过他的视域,可以打开一扇很不一样的门,对于我们的精神家园、我们的本土性发起新的讨论。

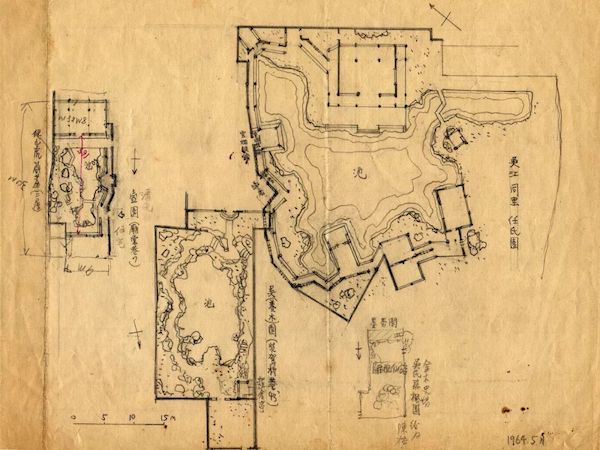

童寯绘制的园林草图《东南园墅》

童寯绘制的园林草图

澎湃新闻:童寯在写《东南园墅》《江南园林志》这些著作的时候,对于园林是抱着一种怎样的心情?

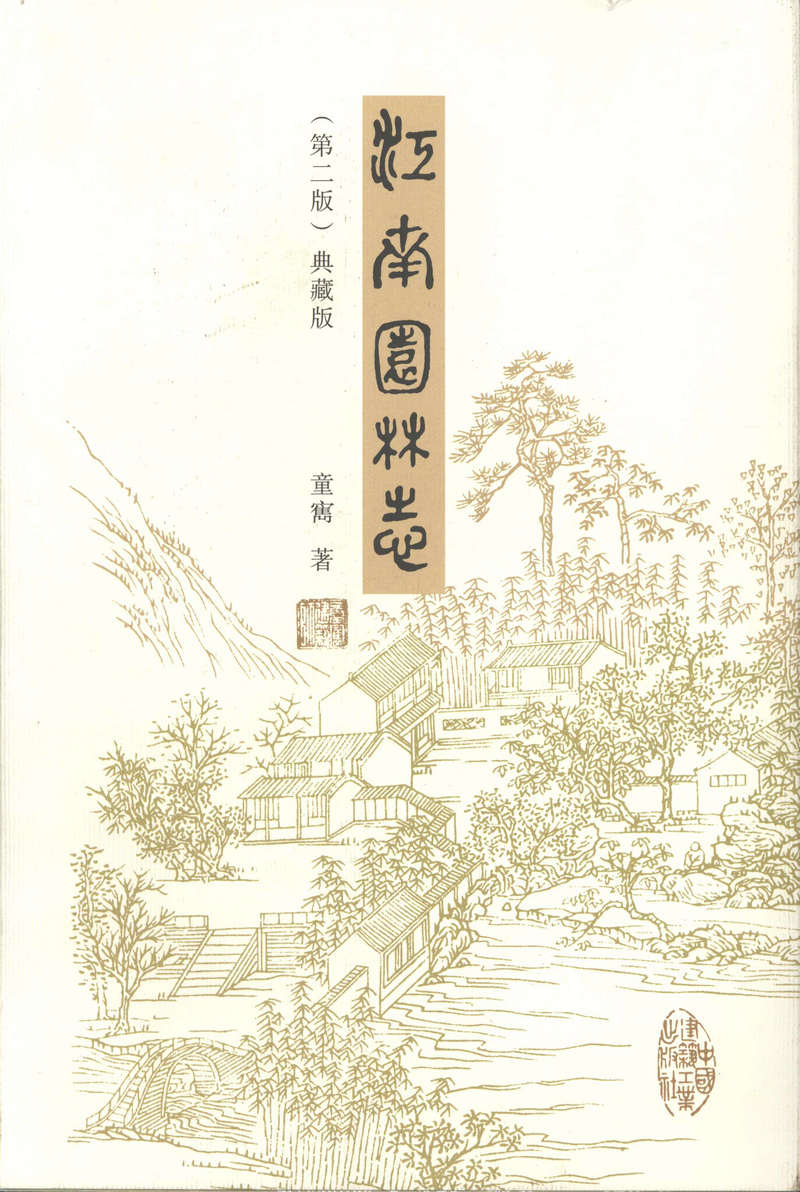

童明:他抱的是一种抢救的态度。他在《江南园林志》开篇就这样写道:吾国旧式园林,有减无增。著者每入名园,低回欷歔,忘饥永日,不胜众芳芜秽,美人迟暮之感!吾人当其衰末之期,惟有爱护一草一椽,庶勿使为时代狂澜,一朝尽卷以去也。在他眼里,园林就像是一个迟暮的美人,一颗失去光泽的珍珠,在30年代的时候,园林以及孕育它的这种土壤已经在消退了,正在被一种不一样的生活方式所取代。所以童寯是抱着抢救和担忧在研究园林。当时,中国尚有大量的园林存在,在园林的这种荒弃和倒塌的过程中,他觉得自己有责任去做这样的事情。这是一个很重要的动机,我想这可能是他开始研究园林的初始目的。随后,我认为更重要的是,他被园林所“同化”了,因为精神世界太相近了,或者说,他本人的精神世界深深受到园林这种对象的影响。

除此之外,他还想要在废墟般的园林状态中间去发掘更多宝贵的内涵,所以他在这方面做了大量的工作。但是比较遗憾的是,他没有太多的机会和条件去把它发扬出来,因为到了50年代之后,园林建筑实践的这块内容就已经戛然而止了。与他同时代有一位日本园林家重森三玲,同样对园林做了大量研究和梳理,但是他比童寯幸运,他有自己的实践,他在京都做的东福寺方丈庭院就是一种现代和传统相融合的园林设计,类似重森三玲这样的人还有很多,在那个时代和图景上,他们起到了桥梁的作用,把古典世界和当代生活衔接起来。所以,在日本,你可以看到古典园林到现代园林的发展,但是在我们这里基本上已经成为一种文物古迹了。这对于童寯本人、对于中国城市的现代化转型都是一个遗憾,这可能也是我们当下要努力的一个方向,就是既要让时代持续发展,又不能随意地丧失这种本源性的力量。

《江南园林志》

澎湃新闻:园林在今天会被复兴吗,还是说它应该以已有的形式被尽可能地保存起来?又或者园林的某种“精神”能够以现代建筑的语言表达出来?

童明:我觉得很难。当整座城市都有一种园林的基本单元、由一个个具有独立思想的家庭和社会单元构成时,园林才会成立。今天我们的城市更多的是被机制化、或者机器化了,每个人生活得就像一个机器零部件一样,基本上没有独立的世界。各方面的条件都很难去支撑园林这样一种设想。

我们今天在学校里仍然有园林专业的学生,也有园林局,但是今天所讨论的园林和童寯在《东南园墅》里讨论的园林已经不是一回事。园林变成了居住区里的绿化,整个价值评判标准都不一样了。园林的要点在于人。今天还存在像沈周、文震亨这样的人吗?外在的世界实际上是附着于人的,这些性格和精神世界没有之后,外在世界只是一个躯壳而已。

澎湃新闻:前面说到了童寯与传统中国园林在精神上的契合,也说到了他对于中国建筑现代化的贡献,怎么理解这两者在他身上的统一?

童明:从狭义来说,现代化的进程是伴随着17、18世界工业与产业革命而来的市民社会的变革,但是从更加广义的角度来讲,现代性实际上早在文艺复兴时期就已经开端了,它更多的表现为一种人文主义,人的精神性的自我觉醒。之后,人脱离理宗教束缚,进入了自我独立的启蒙(Enlightenment)时代,当人的精神世界被打入了一束光之后,就会迸发出无数的创造力,所以,后来的工业革命、包括现代化进程都是这种创造力所带来的。

从15、16世纪以来,精神之自由、思想之独立是人类总体社会的一个很重要的变革。童寯身处这种变革的语境中,当然也受益于他早期的教育以及他本人的性格和智慧。这些影响了他的建筑创作,园林理论以及更为广泛的理论写作。

今天的一面“镜子”

童寯夫妇携子童诗白在园林中

童寯代表作之一,南京首都饭店,华盖建筑师事务所 图片来源:《中国建筑》第三卷第三期 1935

澎湃新闻:据说童寯曾说过“建筑就那么一点事”,怎么理解他对于建筑的这种看法?

童明:这句话大概是他五十年代在南京工学院建筑系教书的时候,在一个研讨会上说过的话。它针对的是当时的时代背景:对于学科的体制性梳理和介入在当时是比较重要的,但是童寯自己有不同的理解。我认为他说的并不是建筑不重要,而是建筑不是“上纲上线”的一件事,而是在我们的日常生活中间,是生活的一部分。对于这样一种社区性的事务,没必要在精神层面把它看得这么“严重”。如果你不把建筑当作一个宏大的目标、历史的使命,而是为了生活的情趣,那建筑相对就会变得比较轻松了。

今天我们看到城市建筑的很多奇怪现象,往往是因为发力过猛,又或者一座城市到处都是呆板的方块楼,没有色彩。建筑在本质上属于生活领域,更多地强调人的精神愉悦性,城市实际上由多样性和复杂性所构成。

澎湃新闻:童寯还说过“情趣”之余园林的重要性要远甚于“技巧和方法”,怎么理解他所说的“情趣”?如何通过童寯的这些观点来反思今天中国的建筑?

童明:从童寯的观点看来,实际上我们今天有很多的研究或者做法都走偏了,并没有触及到很本质、很灵魂性的地方,而只是停留在一种外表。

可以想见,100年前像苏州这样的地方就是一座园林城市,家家户户除了自己的居住空间之外,周围还有一片非常美妙的自然,每个家园都像一个自然的生命体。但是在今天,我们的生活更像是“机器的寄生虫”,每天都被各种各样的事物或者机制所捆绑,我觉得这是一个比较大的问题,相应地,这种问题也折射在今天大量的城市发展和建设中。当这么多楼房住宅建完了之后,它只是一堆混凝土构建,实际上我们的生活质量、我们的精神世界并没有得到很明显的提升。

这就涉及到童寯所说的情趣远胜于技巧和方法,后者实际上是一个外果,而非内因,内因更多地应该是一种精神性的力量。我们今天过度地重视了技术、方法和工具,在这些方面精益求精,又在数量上加紧加快,但实际上你的目的性并不是特别明确——也就是说我们到底要为世界或者为人营造一个什么样的生活,这个目标并不明确。与之相反,情趣的概念是回归人本。海德格尔引用德国诗人荷尔德林的话,指出人应该“诗意地栖居在大地上”,而人存在于世界,实际上是要通过建造这种行为来实现的,否则你就是流浪在大地上,像一个原始人一样。江南园林给我们提供了一个很好的例子,反映了精神世界在生活领域的凝聚。在整个世界的这种发展史上面,它都是独树一帜的。童寯非常精准地抓住了这一点,所以他的园林研究方法跟现在绝大多数的这些园林研究不一样。大家还是普遍把它当成技法工具,当成普通的住宅或建设项目来看待,而不是把它当做是一个精神世界的塑造。由此来进行反思的话,其实警示我们今天的人应该要能返回到世界的本源之中,去审视我们的所作所为。

童寯,1930年于德国法兰克福

澎湃新闻:除了园林,童寯对于西方现代建筑也有系统性的研究,怎么看待他在这一方面的贡献?

童明:除了园林,他还有一大重要的贡献就是在于现代建筑的研究。早在上世纪四五十年代,他就向中国的专业领域引入了西方现代建筑的体系。从园林和现代建筑两种看似不相关的研究视角里,体现了他想要把不同的文化根源进行融合的意图。我就觉得从另一种角度理解,就是思考如何让中国融入世界,融入当下,如何让传统的元素在现实的领域中焕发出新的生命特征,这可能也是他那个时代的人总体上的理想和抱负。当然,这样的理想放到今天来看,也丝毫不过时。

童寯晚年在清华

澎湃新闻:今年是童寯先生诞辰120周年,作为现代意义上中国的第一代建筑师,谈论他在今天有怎样的意义?

童明:我觉得意义就在于他是多重线索的一个聚焦点。童寯兼具非常扎实的西方教育背景和理论技法,以及非常本源和地道的中国精神世界的内涵。一方面他个人的技能技巧非常高超,你能从他的建筑作品和绘画作品中看到,他在文字上也有很高的造诣。《江南园林志》是用文言文写的,非常优美和优秀。他自小的教育系统是比较西化的,可以想见,为了进入园林研究,他可以在两三年的时间里就精通一门语言。同时他的英文的造诣也是极高的,他20多岁写的日记就体现出母语性。

童寯是一个极具天分的一个人,但是他思想或者精神世界实际上并没有什么复杂之处,只是一种本能性的发挥。他既有高层次的内涵力量,又不妨碍他成为一个具体的、有着工匠精神的人。另一方面,他是一个极其开放的人,否则也不可能成为一个交汇点。他不拘泥于建筑专业,而是以更加宏大的视角来着眼视界。

在今天,恰恰是对于这么一种具体的人格的关注正在淡忘和消失。所有的人都像是嫁接到一个庞大的机器系统里面,茫茫而不知道目标和目的,很多人都被功名所“绑架”,无法实现自我精神的释放,精神世界的力量荡然无存。所以我觉得童寯对于今天是一面镜子,让我们去反思,我们的这艘船要往什么方向去继续行驶。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司