- +1

萨尔加多的争议:上帝,还是天使?

原创 江融 影艺家

不是上帝,而是天使

从萨尔加多作品引起的争议谈起

文 | 江融

巴西摄影家塞巴斯蒂昂·萨尔加多(Sebastião Salgado,1944年)已成为世界最著名的摄影家之一,这是不争的事实。许多人早已熟悉他的作品,而且,萨氏已成为中国许多摄影家的偶像,并对他们的作品产生重大影响。然而,尽管萨尔加多已获得许多赞誉和奖项,他的作品也一直受到非议,包括受到东西方著名评论家的指责。他们认为萨氏的作品“过于唯美”,尤其是在涉及人类生存状态十分痛苦的主题时;批评他利用处于极端困境者的遭遇来对观众进行“情感勒索”;法国著名艺术批评家让 – 弗朗索瓦·谢弗里埃(Jean-François Chevrier)甚至指责萨氏的作品是“煽情的偷窥主义”[1]。

2014年,纽约国际摄影中心展出了萨尔加多最新作品《创世记》(Genesis)。这是萨氏自2004年开始花费8年时间前往世界各偏远地区拍摄的原始生态、动植物以及仍居住在这种生态环境中的土著部落的项目。国际摄影中心在推出该展览时指出,通过萨氏200多幅壮观的黑白照片,表明地球上约45%的地区仍处在未经人类入侵的原始状态,并能提高人们对当下紧迫的环境和气候变化问题的意识。

但是,美国著名摄影评论家理查德·伍德沃德(Richard Woodward)指出,[2]萨氏在该项目中将自己凌驾于大自然之上,而且,从他的这部作品中看不出人类或大自然的任何缺陷,就连土著人也被描绘得十分崇高。一切都被用来为他的审美目的服务,他的作品制作效果也过于夸张。

那么,被许多人视为大师的萨尔加多的作品为何会引起如此两极分化的争议?关于他作品的争议症结到底是什么?对于这位走遍120多个国家、见证了过去40多年世界上重大事件的发展、并为我们带回如此之多重要而又美丽照片的摄影家的批评是否公允?让我们不妨简单回顾这位被称作具有人道主义精神的“关怀摄影家”的创作之路,并对他的作品进行分析来作出评判。

争议症结何在?

萨尔加多的摄影深受他的成长经历、学业背景、意识形态和审美观的影响。1973年起,他开始从事新闻报道摄影师的自由职业,先后为法国西格玛和伽玛图片社工作。1979年,他被马格南图片社吸收为正式成员,受到亨利·卡蒂埃-布列松(Henri Cartier-Bresson)等一批资深成员摄影思想的影响。从萨氏的摄影作品中可以看出与马格南图片社注重人道主义关怀的传统一脉相承。所以,萨氏的摄影是基于新闻报道摄影(photojournalism或在欧洲称作reportage)的传统。

萨尔加多属于巴西开始工业化时期成长的一代人,从年轻时代起便十分关注社会问题。因此,他从开始出道就注重社会纪实项目。他认为,社会纪实摄影(social documentary photography)自然成为他的首选,完全是他的“政治理念和成长背景的延续”。他曾主修宏观经济学的训练使得他意识到,需要长期跟踪一个重大的主题,而且他喜欢拍摄正在消逝事物的主题,如手工劳动者、濒临灭绝的物种和部落,以及原始环境不断遭受入侵的地球本身。

萨尔加多在摄影中逐步形成了自己独到的眼光。他的构图风格是贴近被摄主体用广角镜头将它们置于画面的前景,以产生视觉的冲击力;常常站在一个至高点,采用居高临下的角度拍摄宏大的场景,如无数细小如蚂蚁的金矿工人徒手搬运矿沙的景观。他的作品只采用黑白摄影,喜欢用浓重的云层和光效增加画面的气氛,并借用基督教的意象来传递宗教的精神。

萨氏在创作最新项目《创世纪》时,仍然延用他一贯的报道摄影形式,但采用了更加唯美的表现方式。他不仅仍然选用使得现实世界抽象化的黑白摄影,而且还通过后期数码技术加强画面的强烈反差和氛围。为了表现壮观的山川和动物迁徙的场面,他甚至动用了热气球和直升机拍摄,仿佛是通过上帝的眼睛来俯瞰地球。在拍摄土著人时,还将他们抽离原生态的环境,而放置在黑色背景前拍摄,以达到简洁画面的效果。

通过回顾萨尔加多的创作经历和手法,我们可以看出,萨氏是从新闻报道摄影起家,并逐步转向社会纪实摄影项目。尽管他的大部分作品首先是在报纸和杂志上发表,但他一直不认为自己是新闻报道摄影家,也否认自己是艺术家。他只坚持自己是摄影家。[3]问题在于,萨氏仍然无法否认,他所拍摄的这些主题大多是重大新闻事件,而非日常生活的主题;他的摄影作品基本上首先在新闻报刊杂志上发表,尤其是那些由他所签约的图片社或新闻媒体委托他拍摄的任务作品。无论他是否承认,他的这类摄影作品均能被视为新闻报道摄影。

新闻报道摄影第一要素是要尽可能客观真实地报道新闻事件及其背后的故事,而构图和光效等唯美的要素则处于相对次要的地位。但是,萨氏却对新闻事件进行过度审美,尤其是对大饥荒、流行病和灭绝种族等天灾人祸的事件,他仍然将追求美感放在了寻找真相的前面。他的作品总是给人以视觉上的强烈美感,而淡化了揭示新闻故事背后的原因。

就拿萨氏1986年拍摄的巴西金矿工人的成名作来举例分析。虽然他也近距离地拍摄了一些工人劳作和工人与看守之间争斗的场面,但大部分镜头是拍摄近5万名矿工在一个有70米深大如足球场的矿场中,手拿铁锹挖掘矿土或背着沉重的矿土袋爬在高悬的木梯上的恢宏场景。这些作品的确给人以视觉上的震撼,让观众感到不可思议的是,在20世纪下半叶,居然还存在这种手工劳作的现象。这些照片图说没有具体说明工人的情况,更没有个体工人的人名,只有拍摄地点和时间。给人的感觉是,这些矿工是被迫从事这种体力劳动的奴工,使得观众对他们的生存状态产生同情。

实际上,据萨氏在2014年出版的题为《从我的土地到地球》[4]的传记式著作中指出,这些矿工都是来淘金的自愿者。他们不仅有工资,而且在发现有金矿矿层时,矿工还能自己挑选一袋有矿层的矿土,有可能发现黄金。这种如博彩的工作方式,引诱了无数淘金者自发来到该矿场做发财梦。其中有一名矿工甚至想要在发财后,到巴黎做人工隆胸手术成为变性人。由此可见,萨氏的照片在图说中没有具体说明上述情况,会产生出误导的歧义。

如果该系列作品是作为他自己创作的《手工劳动者》大型社会纪实摄影项目的组成部分,如同萨氏在《移徙》大型纪实项目中的大部分作品一样,这组作品仍然是一个宏大主题中过于简单化处理的产物,它们没有告诉我们为何这些手工劳动者在20世纪下半叶仍然在使用手工劳作的真实原因。同样,萨氏可能受宏观经济学训练的影响,将到城市打工的农民、因越南战争逃难船民、卢旺达种族灭绝悲剧造成的难民均划归在“移徙”的宽泛主题,而没有深入探讨这些不同人群外流的根源,更没有在作品中体现出自己的鲜明观点。

正如苏珊·桑塔格(Susan Sontag)在《关于他人的痛苦》一书中指出,萨尔加多这些摄于39个国家的移徙照片,“在单一标题下,汇集了一大群处境和苦况各不相同的人。把苦难放大,把苦难全球化,也许能刺激人们感到有必要更多“关心”,但也会使他们觉得苦难和不幸实在太无边无际,太难以消除,太庞大,根本无法以任何地方性的政治干预来改变。一个在这样的尺度上构思的题材,只会使同情心不知所措,而且也会变得空泛。”[5]

我们不能怀疑,萨氏是出于“人道主义关怀”的良好愿望,去拍摄这些处于痛苦状况中的被遗忘者。但他的作品并没有让观众更好地了解这些被遗忘者为何会处于这种状况中,而是为了给予这些受难者以尊严而将他们拍摄得非常唯美,结果,这些受难者成为了他审美的被摄对象,而非能够让我们了解真相的有名有姓的具体人物。

新闻报道摄影与社会纪实摄影的主要功能是为了揭示社会问题的真相及其根源。它们之间的最大差异在于,前者是具有为新闻报道提供图像证据的实用功能,后者往往需要长期跟踪和深入挖掘某个问题的本质,并且不仅在报刊杂志以及网络上发表,更多是通过画册和展览的形式传播。这并不是说,新闻报道摄影和社会纪实摄影就不需要注重构图和光效等美感,而是说不应当将追求美感作为这两类摄影的首要目的,尤其是在涉及人类处于极端痛苦的困境主题时。萨氏正是在这个关键问题上犯了本末倒置的错误。这可能便是他的作品产生争议的症结所在。

苦难如何审美?

萨尔加多喜欢借用基督教中的偶像和十字架等意象来渲染其作品中的宗教气氛,试图将其苦难的主题提升到神性的审美高度。那么,苦难是否可以审美?回答是肯定的。纵观西方艺术史,均能找到从苦难中产生美感的作品。例如,西班牙画家埃尔·格列柯(El Greco)和戈雅(Goya)等西方许多著名画家的主题均来自《圣经》中耶稣受难的题材。但是,这些受难者大多是传说中的圣人或英雄。萨氏作品中的被摄者则基本上是普通劳苦大众。如果将凡人提到圣灵的高度,就必须慎重处理,容易产生煽情的效果,因为我们知道,这些被摄者只是灾难的受害者,他们最需要的可能是救济,而顾不上尊严和美丽。

萨氏拍摄的一位盲妇作品便是一个很恰当的例子。在没有看图说之前,这幅作品给人的第一印象是,这是一幅明暗反差对比强烈,构图非常完美的作品,仿佛是室内布光的肖像照,甚至让人联想到圣母玛利亚。实际上,该作品的图说表明,这位来自非洲马里的妇人因沙尘暴引起的长期眼疾而双目失明。萨氏可能是希望通过将这位盲妇的神圣化来吸引观众对她痛苦的注意。结果,观众的注意力可能会放在研究这幅作品的光效和构图方面,而忽略了这位盲妇实际遭受的痛苦,并且反而会在发现真相后对这位盲妇的痛苦产生错愕的心理。

萨氏承认他深受尤金 · 史密斯(W. Eugene Smith)作品的影响。的确,史密斯也喜欢采用宗教意象的手法,例如,他在报道日本水俣村工业污染中拍摄的《智子入浴》那幅著名的作品,令人想起圣母怀抱圣子耶稣的意象。实际上,尽管史密斯也被认为是新闻报道摄影大师,他的摄影美学同样引起争议。他所拍摄的一幅表现两名儿童从幽暗中走向乐园的作品被认为是“属于贺卡式的那一类东西”[6]。虽然该作品成为爱德华·史泰肯(Edward Steichen)主办的《人类一家》展览中压轴展品,但该展览已被认为是“以西方观点泯除人类种族、语言、文化、阶级、性别等各种差异的影像欢乐颂”[7]而过于煽情。

1962年,当约翰·萨考斯基(John Szarkowski)接替史泰肯成为纽约现代艺术博物馆摄影部主任时,曾经考虑过首先策划尤金·史密斯的个展。后来,他改变了这个想法,意识到史密斯的新闻报道摄影仍然属于传统的纪实摄影,主要是用来报道和揭露真相服务,并试图影响社会变革。摄影在当时仍然被认为是“有实用性的媒介”,而非用作一种自我表达的形式。经过两年多时间的研究和筹备,萨考斯基在1964年推出了《摄影家之眼》的展览,试图引导人们改变对摄影的看法。

萨考斯基在该展览的图录中开宗明义地指出,对摄影形式的研究,必须要将该媒介的“纯艺术”传统和“功能性”传统视为一部摄影史紧密相关的部分。换句话说,摄影不仅只是具有“实用性”,还必须强调其“艺术性”。他认为,摄影与绘画最大的差别在于,摄影是基于对外部世界的记录,但照片又不完全是现实世界本身。摄影家的任务不仅是要能看到外部世界,而是要能看出潜在的图像,并能将这种图像明确地捕捉住。而且,这种记录日常生活的图像必须“明晰、连贯和有鲜明观点”,并能发现新的含义。

萨考斯基最为推崇美国摄影家沃克·埃文斯(Walker Evans),并认为,优秀的摄影艺术照片应当像埃文斯那样既是摄影家观看的结果,但又不流露出摄影家的创作痕迹。埃文斯所采用的这种“纪实性摄影”,不是要记录现实的真相,而是要反映摄影家所看到的真实,仿佛是打开一扇透明的窗户,让观者站在摄影家曾经站过的地方,向观者指出现实世界既平凡又神奇之处。

埃文斯也曾拍摄过大萧条时期美国南部贫穷佃农的生活状况。其中,他所拍摄的一位佃农妻子的肖像,与萨尔加多拍摄的盲妇手法正好相反。埃文斯是用大画幅相机采用正面顺光取景,让被摄者直视镜头与摄影师和观众对视。这种观看既没有美化也没有丑化被摄者,也不会引起观者对被摄者的过度审美或怜悯。美国评论家林肯·柯尔斯坦(Lincoln Kirstein)认为,埃文斯的观看如同临床医生的诊断,“冷静和不动感情”,他指出,“埃文斯不需要通过摄影技巧来使得他的素材戏剧化,因为他的素材本身已经高度戏剧化。”[8]

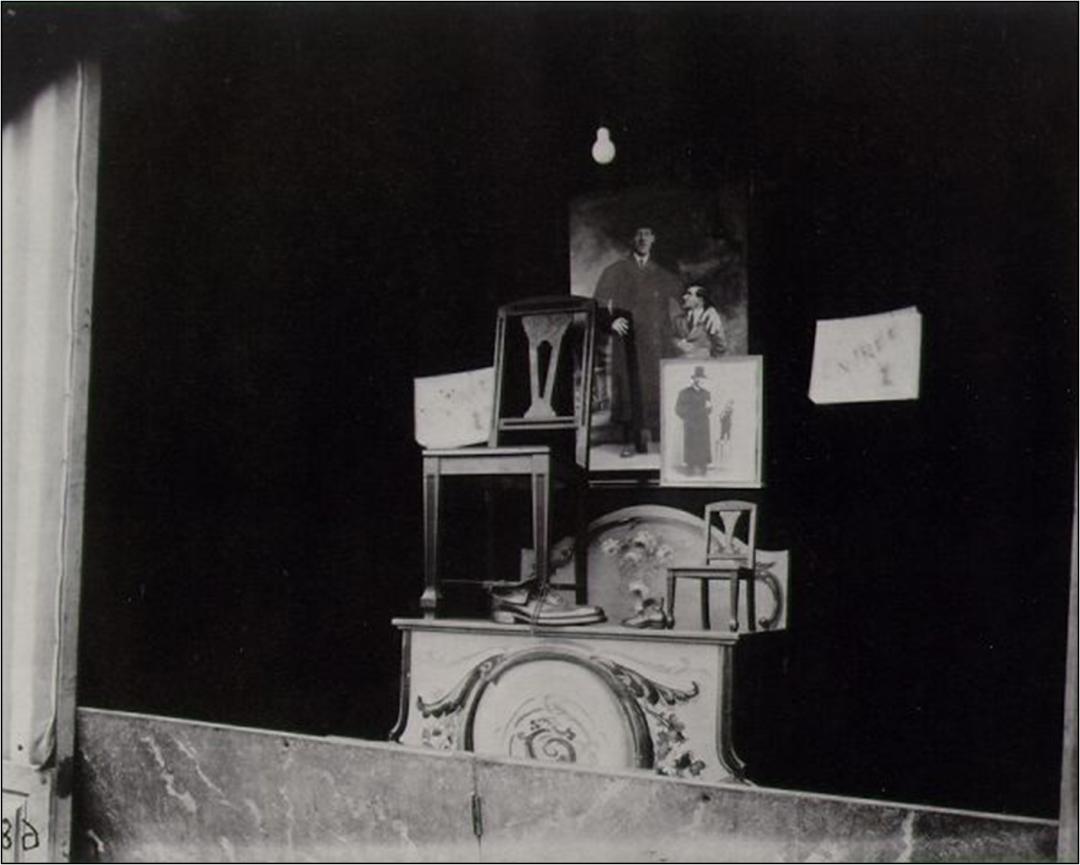

埃文斯所推崇的这种“纪实性摄影”又是受法国著名摄影家尤金·阿杰(Eugène Atget)在上世纪初花20年时间系统拍摄老巴黎的照片启发。阿杰也是萨考斯基力推的另一位摄影家。萨考斯基曾指出,阿杰之所以在摄影史上占据如此重要的地位,是因为他将镜头聚焦于“一般人考虑不到的细节”,以及“各种细节之间的巧合”,并最终能“在无序中找到有序”。他欣赏阿杰能敏锐发现现实世界各种物体形状之间构成的和谐,并且不愿意赋予这些被摄物更多的含义,而是客观再现自然与文化之间存在的统一性。阿杰采取这种安静和平实的手法,其目的只是为了“描述法国文化真实的性质”,而非“表现自我”。阿杰更愿意让照片本身说话,尽量不让自己的主观痕迹留在照片中,并使得被摄物能为观众带来慰籍和共鸣。萨考斯基赞扬阿杰的照片“让我们有希望再次看到艺术家不是上帝,而是天使”。[9]

反观萨尔加多的作品,我们会发现,他不是像埃文斯或阿杰那样用注重细节的平实手法来将观众的注意力引导到被摄体上。他的作品过于注重审美,而淡化观众对内容的重视。萨氏名曰是为了要给予这些处于痛苦处境者尊严才将他们拍摄得很美。这种拍摄方法不仅将极端痛苦戏剧化,而且还将其神圣化。其结果,只会让观众无法了解悲剧的真相,尤其是,对苦难过度审美的照片往往会造成观众对悲剧事件的麻木。英格丽·西希(Ingrid Sischy)便指出,萨氏对悲剧审美的照片“最终会造成我们对这些照片所揭示的情况产生被动的反应。对悲剧的审美最易于麻醉那些观看这种审美作品者的感觉。美是对欣赏的呼唤,而非对行动的呼吁”。[10]

尽管几乎所有报道天灾人祸的新闻报道摄影,均有可能让处于和平环境中的观众感到内疚,但是,不同的新闻报道摄影家对相同的题材所采用的视角和反思各异。英国著名战地摄影家唐·麦卡林(Don McCullin)便对自己所从事的战地摄影行业始终感到内疚,他曾说过,“长年以来,我一直背负着沉重的十字架,并被不断鞭挞。”[11]萨氏过度地渲染处于世界各地人为或天灾状况中受害者的痛苦,无意中会造成敲诈观众情感的后果。但他却没有对此作出反思。

萨氏以“人道主义关怀”自居,认为他是出于对社会问题的关注才会去长期报道这些问题。但这种“关怀”往往会产生居高临下的视角,有可能将自己凌驾于被摄者之上,而给人以“上帝的眼睛”之嫌。其结果不仅会造成画面过于戏剧化,无法让观众了解被摄个体的情况,而且,他对这些处于极度困难状况者的审美,尤其是拍摄无法与被摄者对视的盲妇肖像,实际上,的确会产生“煽情的偷窥”效果。

但萨氏本人却认为,通过完成《创世记》项目,“我已经从最高点和最低点看到了世界,我已经到过所有的地方,我发现了矿物、植物和动物,之后,我得以看到我们全人类,我们人类诞生之初”。[12]由此可见,萨氏的确将自己看得过高。正如台湾著名批评家郭力昕所述,“我们至少看到了一种英雄主义者的浪漫自许与使命负担。萨尔加多正是这样一位摄影英雄。他感觉自己是唐吉诃德,坚持以一种消逝中的影像记录方式,见证一个消灭中的工业文明与生活方式。”[13]

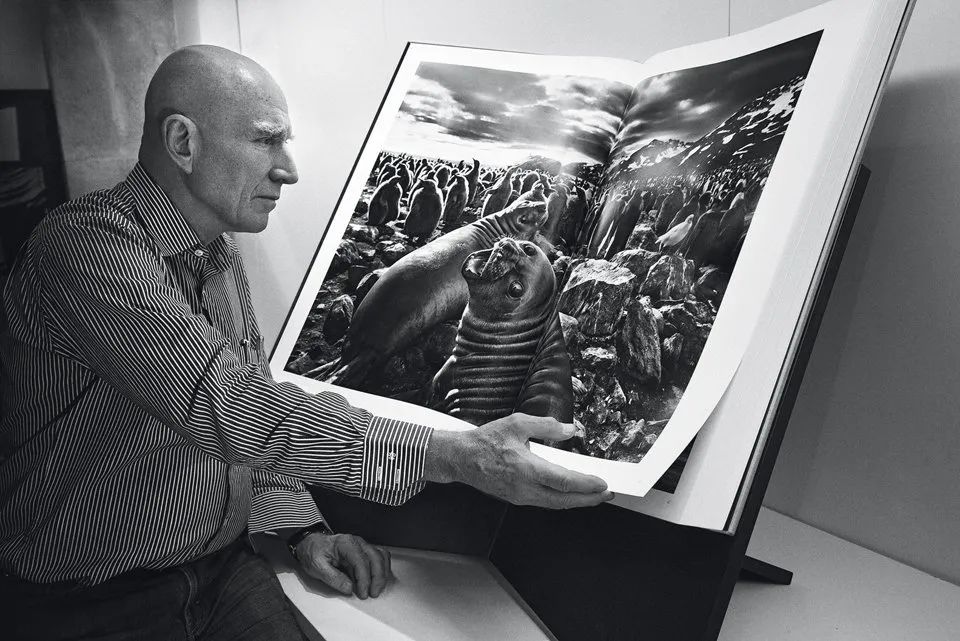

这种过于强调自我的手法也容易使得摄影师本人被偶像化。尤其是,萨氏的展览和画册均由其妻子策展和编辑,而无法得到独立策展人或编辑的评价,使得萨氏无法看到自己的盲点。他的最新作品不仅题为《创世记》,将其提升到《圣经》的高度,而且,还将该画册设计得非常厚重庞大,如同《圣经》一般神圣,必须放在书架上才能观赏。这的确有将自己神化的倾向。

结语

摄影师对自己的定位及其审美观,以及拍摄视角和手法,对其作品的效果会产生深刻的影响。尽管摄影家所采取的创作方式和理念各异,但是,如果摄影家能将自己及其创作的痕迹隐藏起来,像埃文斯和阿杰那样,用近乎客观和平实的手法创作,让主题、被摄对象和作品本身说话,而不要喧宾夺主地将唯美放在首位,以便让观众自己冷静评价作品。这既是对被摄主体的尊重,也是对观众的尊重,这或许才是创作的上乘之道,这或许才是摄影师和摄影所应采取的态度。

萨氏在纽约国际摄影中心的《创世纪》摄影展是该中心即将搬迁到纽约曼哈顿下城前的最后一个展览。该中心以推行“关怀”摄影作为己任,因此,该中心愿意举办萨氏的展览是可以理解的。但《纽约时报》曾对该中心于2001年展出的萨氏《移徙》摄影展提出尖锐的批评,[14]纽约各大主流媒体对该中心这次《创世纪》摄影展不约而同保持缄默,也表明了一种态度。

作为古典新闻报道摄影和社会纪实摄影传统的最后一位大师,萨氏这个展览可能不仅是该中心搬迁前的告别展,而且,也可能预示着该传统的终结。毕竟,各种新技术和新媒介正催生着新闻报道摄影和纪实摄影新的表达和传播方式,以及新的审美观念,而对萨氏摄影作品的反思和争论,恰好能为我们讨论如何能将新闻报道摄影和纪实摄影推陈出新提供了一个很好的范例,尤其是在萨氏被偶像化的中国摄影界。

* 本文原载于《中国摄影》杂志2015年第4期

注释:

[1] 2000年4月19日,法国《世界报》(Le Monde)。

[2] 2014年10月22日,美国《收藏家日报》(Collector Daily)网站。

[3] 纽约国际摄影中心网站,2014年9月20日,弗雷德·里钦(Fred Ritchin)与萨尔加多的对话。

[4] 塞巴斯蒂昂 · 萨尔加多(Sebastião Salgado),《从我的土地到地球》(From my Land to the Planet),2014年,意大利Contrasto出版社。

[5] 苏珊 · 桑塔格(Susan Sontag)《关于他人的痛苦》(Regarding the Pains of Others), 黄灿然译,第73页,上海译文出版社,2006年。

[6] 英格丽 · 西希(Ingrid Sischy),《良好的意愿》(Good Intentions),《纽约客》(New Yorker)杂志,1991年9月9日。

[7] 郭力昕,《英雄主义者的浪漫负担》,选自《书写摄影》,1996年。

[8] 林肯 · 柯尔斯坦(Lincoln Kirstein)为沃克·埃文斯《美国照片》(American Photographs)画册撰写的评论,1938年。

[9] 约翰 · 萨考斯基(John Szarkowski),《阿杰作品:摩登时代》(The Work of Atget, Modern Times), 1985年,纽约现代艺术博物馆出版社。

[10] 英格丽 · 西希,同上。

[11] 江融,《摄影的力量》 ,第54页,中国文联出版社,2009年。

[12] 塞巴斯蒂昂 · 萨尔加多,同上,第167页。

[13] 郭力昕,同上。

[14] 麦克 · 基姆尔曼(Micheal Kimmelman),《痛苦可以过于美吗?》(Can Suffering Be Too Beautiful?),《纽约时报》(The New York Times),2001年7月13日。

获纽约市立大学研究生中心政治学硕士学位,曾在纽约国际摄影中心(ICP)进修;出版过《摄影的力量》著作和斯蒂芬·肖尔《照片的本质》译著;曾担任《中国摄影》杂志《面对面》和《摄影2.0》专栏主持,并为《摄影世界》杂志主持《世界当代摄影家影廊》专栏。

曾在纽约皇后艺术博物馆、联合国总部、上海世博会、平遥国际摄影节、连州国际摄影年展、兰州谷仓当代影像馆、上海蕙风美术馆、福建省美术馆、郑州升达艺术馆和798大河画廊等国内外展场举办过40多次摄影个展;2007年,为平遥国际摄影节策划主持首届国际摄影高端论坛;2009年,获中国摄影金像奖(理论和评论类);2011年,担任连州国际摄影年展策展人;2018年,担任纽约华美协进会举办的《山艺术》展策展人;2019年,担任美国露西奖基金会国际摄影大赛评委;现任中国国家艺术基金会专家库摄影类专家。

/ 正在展出 /

展览信息

2020/05/30—08/30

Tue-Sun 10:00—18:00

五月公园画廊

四川省成都市金牛区金府巷13-27号

♛

扫码预约

票价:39元/人

/ 其他展览 /

原标题:《萨尔加多的争议:上帝,还是天使? | 江融》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司