- +1

近代上海的跑马:是一种生活,亦是一门生意

查看旅行指南中的地图,可以了解很多关于这座城市运行方式的假设。热门景点或提供特定服务的点比那些只具有常规功能的点被标记得更明显,其他的地点则没有标记甚至是一片空白。这类城市地图是针对特定读者的。以历史上的英文上海指南为例,你会发现旅馆和总会被标识得很清楚,但在某一两张地图,城墙内的老县城是一片空白。例如,1904年的一份指南就认为没有必要向访沪的外国游客提供任何关于老县城(the Chinese city)的指引。为什么要去那里呢,可能学到什么?目标读者因此对这个区域一无所知,讽刺或偏见遂填补了这块空白:街道狭窄、空气污浊、危险阴暗是几个常见的偏见。早期用英语写的上海史对老县城的描写同样是一片空白。县城西北方再过去几个街区是另一个在城市地图上非常显眼的地方,它不仅与老县城的形状相呼应,而且以自己的方式基本上呈空白状,那就是上海跑马厅。我认为可以公平地说,尽管上海跑马厅在旅游指南上被标出,并且有相关条目,被放在有组织的休闲和运动项下,但是它在我们的历史著作中往往是空白的,或者被留给讽刺或偏见。在这本书中,张宁非常清楚且有力地解释了为什么我们不该让它保持空白,以及通过考察上海跑马厅和其他类似地点的运作与变化,如何可以加深我们对中国近代史和城市史的认识。

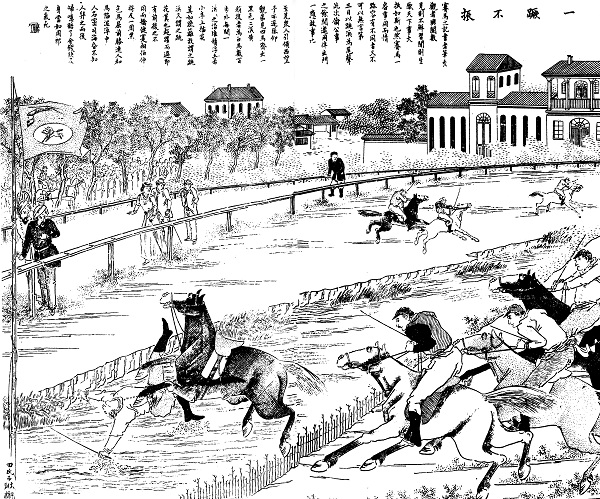

1884年上海赛马第三日跳浜赛。吴友如主编《点石斋画报》,戊10,第74页。

19世纪下半叶,从上海登岸的欧美人士是来工作的。我们知道这些人买了什么、卖了什么、建造了什么、拆毁了什么、写了什么——我们认为自己了解他们的想法、他们是谁、他们如何生活,最后如何离开世间的。我们有关于上海洋行的历史、外交史、正常的传记和美化了的传记;我们有关于公共租界及工部局、法租界、上海建筑、医疗和公共卫生、传教士活动、捕房、教育、银行、证券交易等方面的史作。相关著作极多,不仅仅是因为外国企业、传教士和外国势力给我们留下了大量的档案和印刷品。但是,当我们认真研究上海的商业、外交、冲突、宗教(不过我们只是在一定程度上仔细研究了传教士,对19世纪在华外国男女实际的宗教信仰与实践其实了解有限)、医疗、暴力和性时,我们很少注意有组织的休闲活动。

可是休闲空间是外人初来乍到时最先留意的地方。在划定租界时,外国领事和居民不仅为领事馆、公墓、宗教场所留出了土地,他们还往往会开辟一条赛马道。这些地点都很重要。他们在这些地方祈祷、休闲、死亡——在领事馆,他们的死亡被正式记录在案,遗产也得到管理。档案馆和旅行指南中的平面图和地图非常清楚地显示了跑马场,也显示了随着租界的扩张,跑马场是如何一再迁徙的,今天我们仍可从上海街道的形状看出这些印记。值得注意的是,休闲很快从业余的活动演变为成熟的商业。到这里工作的外人,他们努力工作,辛勤赚钱,以便能在积累到一定财富后退休回家,这大约是两万英镑。艰苦的工作意味着积累货物准备出口,不停地更新贸易通告以便随船寄出,疯狂地竞价搜购茶叶或棉花,不断地向船运公司争取舱位。当然,他们也有闲暇时间。他们留下的日记和书信表明,他们会走出租界,到邻近乡间散步,他们打草地滚球、唱歌、作曲、跳舞,他们划船,后来又参加团队运动,建造起高尔夫球场和网球场,而且他们骑马。考虑到外国女性很少(因此男性与男性共舞),他们尽可能多地把家乡的生活转移到上海、福州、镇江等通商口岸,最初很少通过社会团体传播。

这些活动的特性最后发展成张宁这本书探索的重点——跑马。新来的外人来自一些国家,在这些国家,马在日常生活乃至有组织或私人性质的休闲文化中扮演着重要角色。因此,跑马被移植到中国通商口岸,在休闲世界中扮演关键角色,就像它在英国那样。这不仅仅是因为他们有从家里寄来的报纸《运动生活》(Sporting Life),及他们有轻松读物,如瑟蒂斯(R. S.Surtees)的狩猎故事《乔洛克的旅行与欢乐》(Jorrocks’ Jaunts and Jollities)。这种充满社会喜剧意味的竞猎充斥《笨拙》(Punch)等流行杂志的版面,因此在上海,外人高兴地阅读约翰·利奇(John Leech)的漫画,漫画中的社交攀爬者努力爬上马背(或从马背上摔下来)。在华外人骑马为了锻炼身体,也为了比赛,更为了表明自己的地位。1876年春,太古洋行(Butterfield & Swire)资深合伙人约翰·施怀雅(John Samuel Swire)从伦敦写信给他在上海的合伙人威廉·兰格(William Lang)说:“我很高兴你喜欢那些马。……你觉得它们在模样和奔跑方面与伦敦的顶级马相比如何?它们是现在中国最好的马吗?它们的繁殖力可是一流的。”约翰·施怀雅先前通过澳大利亚合伙人詹姆斯·洛里默(James Lorimer)爵士在墨尔本购买了两匹小马,将之运到上海。这项安排所费不赀,对马匹来说也可能有些风险。书信中的这些话既是一种姿态,也显示了这位资深合伙人的个人特质,他在信中关注的是威廉·兰格对马的品质的印象。我们可以看到马在约翰·施怀雅的私人生活中的重要性,以及与他的商业生活是如何重叠的。他向来热衷狩猎,年轻时就加入利物浦南部柴郡一项声望很高的地区狩猎活动,晚年又参加罗斯柴尔德男爵在伦敦北部艾尔斯伯里谷(Vale of Aylesbury)组织的动见观瞻的狩猎赛。墨尔本的报纸保存了他1854~1858年淘金热期间在那里活动的少数记录,其中包括他加入墨尔本狩猎俱乐部,以及他在其中一次障碍赛取得了优异成绩。约翰·施怀雅的书信簿中有很多他与训练师、马夫的商业往来信件,狩猎和骑马也是他与友朋书信中常见的主题。很难想象,1866年11月,他第一次抵沪为太古洋行开设办事处时会没有参加当地的猎纸赛,在上海附近坚硬、寒冷的土地上奔驰。约翰·施怀雅花很多时间骑马,并且志在必得,就像他总是在生活的各个方面力求公平竞赛与胜出一样。这位骑术精湛的利物浦商人在马背上与他人建立了联系,也在俱乐部或协会里建立人脉。他的儿子是猎狐赛的会长,并曾向英国观众引介法国的马术。他的孙子施约克(John Kidston Swire)一战前第一次逗留香港,从我们仅有的一张当时的照片可以看到他正跨坐马上。

1921年上海跑马总会会员徽章。毕可思提供。

随着时间的推移,这种私人和社交休闲活动逐渐发展成利润丰厚的生意。男人骑马是为了锻炼身体,在猎纸赛的季节里驰骋乡野,但他们中的许多人也是为了胜利而骑。上海猎纸总会出版的官方历史主要是一份份的狩猎记录和获胜者名单(所附的地图也画出比赛行经的乡野,仿佛可以据此声称拥有这些地区)。在跑马总会,马主或亲自上场,与他人一决雌雄,或者另雇年轻人担任骑师为他们出赛。在这个过程中,一项复杂的生意渐渐成形,如张宁书中所示,包括有组织地将蒙古马从华北运到上海,制定一系列的规章制度和惯例,培养职业骑师,以及每年一个比赛周期,当然还有博彩。约翰·施怀雅当年安排北运上海的澳大利亚马逐渐淡出了有组织的赛马世界,取而代之的是人们竞购从关外运来个头较小的蒙古马。这样一来,至少从理论上讲,有钱并没有太多的优势。不过,赛马场还是一个展示的场所,可以给人留下约翰·施怀雅希望的那种“顶级”“一流”的印象。事实上,正因为如此,太古洋行后来禁止员工出任马主或骑师,以避免在马匹上花费过多而导致负债(但仍继续鼓励为健身而骑马)。能获选为赛马总会的董事,有能力经营一个马房,当然还有本事在大赛中胜出,绝对能带来崇高的社会声望。

香宾票,上为正面,下为背面。王启元提供。

我们可能会只关注马匹,但张宁正确且收获丰富地进一步追踪金钱,比赛有奖金,赌博也成为这种文化的一个重要组成部分,并且一直是旅居生活的特点,只是记录不多。在茶叶贸易的鼎盛时期,人们会下巨额赌注,赌哪艘从福州出发的快船先抵达伦敦。在1860年代早期上海繁荣时期,炫耀性消费和炫耀性赌博是租界生活的一大特点。一年两次的跑马比赛提供了下注、致富的机会,当然对大多数人来说更可能是输钱的机会。正如这本书将要显示的那样,这一系列文化和社会实践与金钱交叉,逐渐成为一门生意,并在不同文化之间转译。它在上海催生了英商以外且互相竞争的马会和赛马场。这是中国城市文化商业化和转型的一个具体面向,时间从19世纪晚期开始直至20世纪初,而且往往是在外国势力主导的城市中心率先进行的。在教育史、商业史、宗教史上,我们也曾观察过类似的现象,对学界而言,学者选择这些主题而非赛马来分析文化交流和互动似乎有其正当性,不过这也可能是因为马匹及其所构筑的世界已经基本上从我们的生活中消失了,至少在历史学者的生活中不再见,以致我们无法理解也不知如何讲述它以前在社会中的地位。当然,对一些人来说,没有什么比跑马及随之而来的赌博更能象征外国势力对中国通商口岸的毒害和腐蚀。然而,正如本书作者张宁认为的那样,这也不是一个非黑即白的故事。在中国一些城市中心发展起来的跑马是一种跨国性的休闲生意,事实证明这门生意越来越有利可图,而且广泛地、疯狂地受到欢迎。

这种利益和文化移植的汇合,跑马并非唯一的案例。张宁展现了其他体育项目是如何利用跑马的经济成功而引进的,包括跑狗和回力球赛。新的社会实践由此发展起来了。这涉及中国的传统精英,正如张宁将要指出的那样,还涉及新兴的职业精英,以及那些文化上塑造了这座城市的小市民。这些是融合的事业,不同的参与者有不同的目的。如果仅想从近代中国的历史中寻找一个由皇权、协力、反殖民塑造出的故事,我们就不能完整地理解近代中国。如果我们要了解外国势力下的中国近代城市转型,我们还需要超越领事馆、教堂、洋行、教会学校、工部局大楼。我们还需要看看这些商业化的休闲场所。在这方面,张宁提供的案例可能比其他的更有说服力,通过这本书,你会发现中国近代城市是多国势力角力与文化互动的产物。

(本文系《异国事物的转译:近代上海的跑马、跑狗和回力球赛》一书序言,张宁著,社会科学文献出版社2020年8月出版,经授权,澎湃新闻转载。现标题为编者所拟。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司