- +1

科技援疆 | 藜麦入疆大丰收了!上海科技在喀什大地上发芽生长

藜麦,原产于南美洲安第斯山区,耐盐碱、耐贫瘠、耐旱、耐冷,古印加人民称其为“粮食之母”,有5000年以上的种植历史,富含丰富的蛋白质与氨基酸,更是近年来备受推崇的“网红”健康食品。

当前,藜麦全球需求量约100万吨,而全球年产量不足13万吨,原产地的种植面积已经饱和。与此同时,藜麦的国内市场价格远高于其他谷物。

市场前景广阔,助农增收效应明显,黄浦江畔的上海科技人想到了用藜麦来帮助对口地区的农户。于是,一项全新的“藜麦之乡”计划开始在4000余公里外的南疆叶尔羌河畔展开。

2018年,在充分评估的基础上,在喀什地委、地区行署以及上海市合作交流办和上海市对口支援新疆工作前方指挥部的大力支持下,上海市科技两委支持中科院上海植物逆境生物学研究中心在喀什地区莎车县实施“耐逆农作物高产优质育种及示范种植研究”项目。该项目由张蘅研究员领衔的研究团队承担,争取5年内取得明显成效。

如今,正式试种已进入第二个年头,藜麦是否适应南疆的气候和环境?贫困百姓种植藜麦获得了多少收益?相关产业链条建设得怎么样?一起看看在头茬藜麦收割和二茬播种的时节,位于新疆喀什地区莎车县恰热克镇的阿瓦提村藜麦示范种植基地。

更

多

藜麦入疆

上海科技带来“赚钱种子”

上午11时,莎车县恰热克镇阿瓦提村藜麦示范种植基地,刺眼的阳光让85后实验师曾爱几乎睁不开眼。

来自中科院上海植物逆境生物学研究中心的他,一年前从黄浦江边来到叶尔羌河畔,就此扎根。草帽之下,他的皮肤被晒得黝黑,沙土色的汗渍在脸庞上留下多道印痕。

“艾散,停下,快停下!”曾爱焦急地呼喊,一边做着暂停的手势,一边努力向前奔跑。

这是一片刚平整不久的田地,之前春播时的藜麦已收割完毕,如今正准备夏播。这块地土质极为松软,每发力一次,都会踩出一个没过脚面的小坑,在身后卷起一片飞尘。

36岁的艾散是基地聘请的种植工人,也是首批种植藜麦的农户,去年就来此跟着曾爱边种边学,技术熟练度较高,成了曾爱的得力帮手。由于沙土含水量极小,在播种时,铺设滴灌带的工作必须跟上,确保种子能尽快“饮水”。他并未注意,在铺设过程中,身后的滴灌带出现了倾斜,被眼尖的曾爱一眼发现。

与小麦、棉花相比,藜麦种植技术相对粗放,可曾爱还是在每个节点上都规定得严格、细致。虽然喀什地区气候特点与藜麦原产地极为相似,但从理论到田间地头还得迈过一个大坎。

更重要的在于,喀什农民从未见过藜麦。艾散还记得,去年村民们听说要在田里试种藜麦时,一时都有点蒙:“藜麦?没听说过。怎么种?能卖得出去吗?收益会比小麦、棉花好吗?”

近年来,上海援疆为喀什发展带来了巨变。这让艾散相信,跟着上海的项目干一定靠谱!于是,第一颗藜麦种子播撒在了艾散家的地里,艾散也主动加入种植队伍。起初,艾散的想法还很简单:除了养羊,种小麦、棉花,家里又多了土地租金和工资收入,荷包更鼓了。

太阳升得越来越高,曾爱的嗓子也变得越来越沙哑,他的“纠错”几乎没停过,连水都顾不上喝。“艾散,播种深度3厘米就够了。你们这都快5厘米了,太深了。”他说。

“就差2厘米,差不多就行了。”艾散乐呵呵地回答。

“绝对不行,藜麦种子小,是双子叶植物,顶土能力比小麦差很多,多2厘米苗就出不来了。还有这行距太密了,以后苗长出来也要倒伏。”曾爱嗓门突然拉大。他较真的原因在于,藜麦援疆要留下一份为当地量身定做的栽培技术,更要为当地留下一批带不走的农业技术人才。

相处久了,艾散也开始明白曾爱的苦衷。面对严格的要求,他应改尽改,符合要求后还会和曾爱开玩笑。“我那上小学的女儿之前跟着老师一起去过上海,回来就说上海好,上海人好。”艾散表示,“她跟我说上海人长得俊,我根本想不到上海也有一批皮肤黝黑的科研人员,愿意来喀什的农田,几个月都不回家,我佩服他们,也谢谢他们。”

爱下田,甘愿被晒黑,在实践中解决问题,这是上海科技人一直坚持的宝贵品质。

上海援建喀什的十年,也是艾散家变化最大的十年。他住上了新房,门口石子路变成水泥路,三个孩子都在镇里上了学,收入水涨船高,“我家里有一亩宅基地,羊圈里养了20多头羊,再加上种小麦、棉花,从2017年起,人均年收入就超过了一万元。”

去年来到基地工作后,艾散又头一回办了银行卡,家里开始有积蓄。他说:“卡里已经有三万多啦!”他3年前买的电瓶车就停在不远处,如今他想给自己换辆新的,给妻子也添置一辆。

艾散算了一笔账:“种棉花,一亩地的收入有1000多元;种藜麦,刚收割的这块地亩产有250公斤,以最低收购价10元/公斤计算,以后一亩地收入至少2500元。”

试种之初

“上海娘家”全力解决后顾之忧

随着大型收割机的驶入,曾爱和同事们又开始为另一片头茬藜麦田的收割紧张准备。藜麦果实具有落粒性,成熟后容易“破壳而出”,因此必须加紧收割。

“即将收割的是新藜1号,测产时亩产有望突破300公斤/亩。”曾爱介绍,去年项目组选取了全世界1200多份藜麦材料进行栽培,并从中筛选出40多份更具本地应用潜力的材料,其中包括适应性强、抗逆性强、丰产性好、具有较大经济价值的2个藜麦品种(新藜1号、新藜2号)作为喀什地区种植推广的主要品种。

相对其他材料而言,新藜1号生育期短,3月份播种,在40摄氏度高温来临前便可收获,其皂苷含量低属“甜藜”,无需水洗加工,籽粒大而白,适合产业需求。新藜2号虽然生育期没那么短,但它株形矮,耐穗发芽,产量更高。

曾爱指着新藜1号“身上”的白色结晶说:“你看,这就是藜麦通过叶片盐腺将盐碱吸收并排出体外的表现。”摸一下,还有滑溜溜的感觉。

由于藜麦籽粒小,容重轻,曾爱反复调试进风量,防止果实“飘”出。这一切,都是从去年的首次试种中学到的经验。

万事开头难。在试验田边的彩钢棚内歇脚时,曾爱回忆起去年项目组创业时跨越的种种坎坷说,“去年刚来时,连彩钢棚都没有,后来实在受不了炙烤,就搭了一块塑料篷布遮阳,里面还是和蒸笼一样。”

历经多次实地考察,“耐逆农作物高产优质育种及示范种植研究”项目于2018年确定,2019年开启900亩的小范围试种。同年3月12日,植树节当天,曾爱告别妻子和不到3岁的女儿,和同事们来到莎车。

位于阿瓦提村的试验田没有一丝绿意。这让他有点“慌”,“土地以弃耕地为主,均为二类地、三类地,可谓只见黄沙不见‘土’,根本没有任何营养可言。”

即便是具有超强耐逆性的藜麦,若是不加任何“呵护”,特别是藜麦一生中最脆弱的苗期,也难逃厄运。

果不其然,首次试播“覆灭”了不少。

结束机械调试工作的70后实验师王宏伟也来到彩钢棚内暂歇。他是新疆土生土长的种植专家,去年加入项目团队参与藜麦的试种。谈及试种之初的艰辛,王宏伟开起了曾爱的玩笑:“他比去年白多了啊!”

上海援疆前指、上海市科技两委、中科院上海植物逆境生物学研究中心的“娘家人”也给予了全力支持。“在莎车分指和当地县委县政府的推动下,防风网、防护栏、给水沟渠及管理用房在一个月内建设完毕,这真是帮了大忙。藜麦生长从此没了后顾之忧。”曾爱说。

在王宏伟看来,试种的目的在于确定合适的材料和栽培方法,每一次试错,都证明了某种材料或者某种条件不适合南疆土地,相当于为未来之路消除了一条岔道。

如今,这条路正变得愈发笔直、愈发光明。

去年8月,藜麦迎来收割期,小面积测产达到亩产210公斤,这不仅是南疆盐碱地上的初次引种实验,也是我国首次实现藜麦的两季种植。今年,在种质材料进一步筛选、栽培技术进一步改造的同时,藜麦春播扩展至疆内12个县市,30余个种植点,面积达到9600亩。项目组的目标是,3年内藜麦种植面积扩大到20万亩以上,5年内亩产提高至500公斤。

产业布局

“上海理念”引领藜麦深加工

不到十平方米的彩钢棚内越来越热闹,同样来此考察的浦东企业闽龙达旗下“小蜂农业”负责人郑金龙也加入了“群聊”。

此次莎车之行,他不仅来考察藜麦种植项目,还为小蜂二期项目的正式运营做准备。该项目占地面积5600平方米,主要用于藜麦的初加工和深加工。目前,在莎车分指的协调推动下,二期厂房如期完成装修,加工设备即将安装完毕。

从理论上看,推广藜麦可以利用边际土地,保障粮食安全;附加值高,适用于精准扶贫;帮助解决新疆饲草不足的问题;发展节水农业,保护生态安全;全营养助力“健康中国”等。这一切都要以藜麦“种得好”“销得旺”为前提,栽培成功后,如果销路打不开,之前的所有设想都会成为空谈。

对此,上海第十批援疆干部未雨绸缪。今年3月,上海援疆前指总指挥侯继军、副总指挥张斌专门召开藜麦项目研究会议,听取逆境中心专家关于藜麦项目汇报,指出对于藜麦产业发展,要重视深加工产品,特别是开发休闲食品,藜麦提取物等。

莎车县委副书记、莎车分指指挥长陈剑表示,莎车分指今年将全力推进藜麦加工产业发展,在浦东新区的支持下,引进闽龙达公司积极研发藜麦系列产品,预计近期将正式生产。

“只有发展产品的深加工,才能提高附加值,满足目标市场的需求,变‘产品’为‘商品’,投入到上海的大市场,提高带贫增收能力。”陈剑说。

小蜂农业此次也是头一回参与藜麦产品的加工研发。“通过前期的样品试产,我们发现藜麦的皂苷,也就是外种皮会影响产品的口感。因此,与核桃、巴旦木等加工设备只需‘去壳’不同,藜麦加工设备必须实现‘去壳除芯’,将果壳和皂苷同时剔除。”郑金龙说。

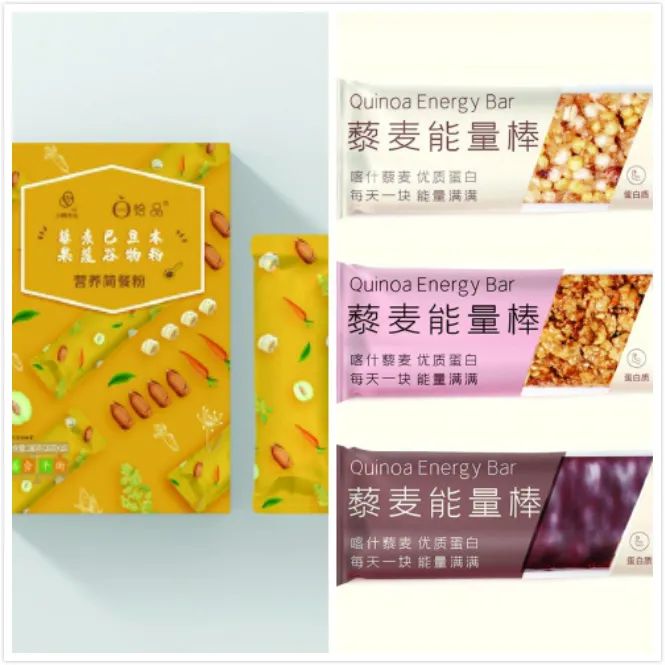

藜麦巴旦木果蔬代餐粉和藜麦能量棒

据此,小蜂农业将藜麦产品的目标消费群体定位于都市的中高端人群,拟开发代餐粉、能量棒等深加工产品。

过去,藜麦的营养分析数据主要来自于国际科研机构,如今在上海科技力量的支持下,全面的新疆藜麦理化分析正在开展,未来将明确地让消费者知晓“藜麦到底好在哪里”。

“深加工是一个技术活,发展深加工的另一个意义在于,为当地培育一支带不走的技术人才队伍。”郑金龙表示,上海援喀的十年,也是闽龙达拓展喀什业务的十年,如今,多年培养的不少本土人才有了独当一面的能力。今年复工之初,正是车间主任买买提率领清一色的本土技术工人独立完成了百万元级的加急订单。

“来的时候,我想的是高效生产出安全、优质的粮食,让农业生产者有更多的获得感。在日常的工作生活中,接触了众多脱贫一线的干部群众,对他们产生了由衷的敬意。”一年后,曾爱对脱贫攻坚事业有了更深的领悟,“我个人所追寻的初心明白无误地找到了着落点”。

科技援疆,藜麦只是一个缩影

“藜麦有着高营养与高附加值,契合粮食生产的供给侧改革。种植藜麦可以改变较为单一的种植结构,它的耐逆性将为更多贫困地区带来全新的经济效益与生态环境效益。”曾爱说。

藜麦项目旨在将莎车县藜麦种植基地打造成“高端人才+科技创新+精准扶贫”的示范点,培育高科技含量的新疆特色藜麦品牌和优势产业,利用上海在食品加工和市场拓展方面的比较优势,提高藜麦产品附加值,打造完整产业链,实现精准长效的科技扶贫,形成可复制推广的成熟经验。

小小藜麦,只是上海科技援疆历程的一个缩影。

科技援疆,一直在浦江叶河间承载着携手同心的情感和使命。2010年以来,上海市科技系统围绕打赢脱贫攻坚战的战略目标和对口支援新疆喀什的工作部署,一直致力于以科学技术带动喀什地区产业升级转型,聚焦精准扶贫。

上海市科委介绍,多年来,上海以需求为导向,建立科技援疆常态化机制;以项目为牵引,破解发展中痛点难点问题;夯实创新基础,推动和构建科技服务平台;打造交流平台,拓宽合作渠道丰富合作内涵;培养科技人才,从“外援式”走向“内生式”。

近年来,上海先后选派10余名科技干部,深入援疆一线开展对口支援工作。同时,针对新疆科技管理干部和科研高端人才匮乏的实际需求,通过“请过来、送回去”,先后为新疆举办各类培训班64期,培养学员3990人次,为新疆的跨越式发展和长治久安提供坚实的人才和智力保障。

“未来,特别是在解决‘两不愁,三保障’后,产业兴旺将是乡村振兴的重点。上海科技将进一步带动喀什地区产业转型升级,为经济和社会高质量发展做出更大贡献,助推喀什地区走向全面小康。”上海市援疆工作前方指挥部总指挥侯继军认为,科技援疆,大有可为。

来源:文汇报

图片:均上海市对口支援新疆工作前方指挥部提供

↓分享

↓点赞

原标题:《科技援疆 | 藜麦入疆大丰收了!上海科技在喀什大地上发芽生长》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司