- +1

略萨在普林斯顿:诺贝尔奖、不可思议的请求和文学课

【编者按】

从2010年9月开始,秘鲁作家马里奥·巴尔加斯·略萨开始在普林斯顿大学开设文学课程。也就是在普林斯顿,作为客座教授的略萨,接到了瑞典文学院打来的电话。

略萨在普林斯顿教授了三个学期,讲解博尔赫斯的散文,谈拉美文学,教授写作方法。其中,讲解拉丁美洲文学及自己的创作的内容,结集成了《普林斯顿文学课》一书,近日在中国翻译出版。下文为该书的引言,由邀请略萨来普林斯顿大学授课的该校教授、拉美文学研究专家鲁文·加略(Rubén Gallo)撰写,澎湃新闻经授权刊载,标题为编者所拟。

鲁文·加略(右)与本书中文版译者侯健(左)

我是在十年前的10月10日认识马里奥·巴尔加斯·略萨的,地点就在普林斯顿。学校出版社的社长皮特·多尔蒂给我写了封邮件,邀请我参加一次简短的会谈:“普林斯顿大学出版社准备出版马里奥关于《悲惨世界》的评论,作家本人明天会来和我们的销售团队聊聊他的书……”邮件里这样写道。

会谈被安排在了校内的一间教室进行,我如约参加。马里奥穿着西服,打着领带,坐在他周围的是出版社销售团队的所有成员,有男有女,基本都是三四十岁的年纪,全是美国人,身上透着股大学里典型的拘束感。他们说话时不敢看马里奥的眼睛,还会因为紧张而在发言时动来动去,就好像他们不知道该如何应对这种场面,也不知道自己该提出怎样的问题。

马里奥则恰好相反,他如平常一样温和而亲切。他表现得十分轻松,就像在自己家似的。他和销售团队聊天时的样子会让你感觉他们就像是相识多年的老友。当他开始谈论与那本即将出版的书相关的事情时,他的表达方式和语音语调又使得整个教室迅速充满了活力。

“想想看, ”马里奥说道,“维克多·雨果一直到结婚前还是处男。在那之前,他从来没和任何女性发生过关系。对于一个生活在那个时代的男人来说,这简直太奇怪了。他一直是处男! ”

销售团队的成员们明显尴尬了起来。他们在手中的黄色笔记本上做着记录,竭力不在马里奥说话时抬头看他。

“不过呢, ”马里奥继续说道,“也发生了些不同寻常的事情。在新婚之夜,维克多·雨果极度享受那种新鲜的体验,他和他的妻子一晚上做了七次。”

销售团队成员们的目光死死盯着笔记本,写字的速度更快了。

“七次啊。不是一次也不是两次,是七次。一晚上七次啊!你们能理解那需要多么大的精力吗?要知道那时候雨果已经不是个年轻小伙了。七次啊! ”

销售团队的成员们脸涨得通红,依旧飞速地在做着记录。其中有一位女士的脸已经红得不像样子了,我担心它随时都有可能炸裂开来。

马里奥讲完维克多·雨果——他的婚姻、情事、政治问题、在拉芒什海峡上一座岛屿中的流放经历——之后,出版社社长说还有几分钟提问时间。

一阵长长的沉默之后,那位刚才脸还很红,现在已经恢复些许正常面色的女士开口问道:“这本书该怎么分类呢?它属于传记类还是散文类?图书分类是很重要的,因为这决定了它会出现在书店中的什么位置。”

在她提问的时候,我的目光一直停留在她身上,脑子里却回响着马里奥的声音:“七次!七次啊!”

马里奥耐心回答了她的问题,这也平复了她的情绪,她认认真真地在黄色笔记本上把马里奥的回答记录了下来。

略萨与侯健

那之后,过了一段时间,校长雪莉·蒂尔曼提名我为拉丁美洲研究项目的负责人,我接受了这份工作,而我的第一个工作计划就是邀请马里奥来和我们一起上一学期的课。他早就是普林斯顿大学的客座教授了,实际上,他在美国乃至全世界的其他许多大学都教过课,不过自从上世纪九十年代,也就是参加完秘鲁总统大选之后,他就没回普林斯顿教书了。

另外,马里奥的相关研究资料也在普林斯顿。学校图书馆在上世纪九十年代买下了那些资料的版权,其中包括保留了修改痕迹的小说手稿和其他许多文件资料,它们装满了整整三百六十二个档案箱,被来自世界各地的数百位研究者查阅过。

马里奥接受了我的邀请,从那时起,他作为特邀教授和我们一起度过了三个学期。其中一个学期——那是2010年秋天,校园里的树叶尽是鲜艳的红色,他开设了两门课程,一门讲博尔赫斯的散文,另一门讲拉丁美洲小说。

那个学期本来并没有什么不同:上课、和同事聚餐、在纽约漫步(普林斯顿大学的许多老师都住在纽约),这种生活一直持续到我被电话铃声吵醒的那个十月的某天早晨。

我迷迷糊糊地接起了电话。“早上好。请原谅这么早来打扰您。我是普林斯顿大学诺贝尔奖办公室的玛丽……”我依旧没有完全清醒。诺贝尔奖办公室?我心里叨念着。

我一直都不知道学校里还有这么一个办公室。

“我们需要立刻知道马里奥·巴尔加斯·略萨在哪里。”那位玛丽女士这样说道。

听到这儿,我猛地清醒了。“诺贝尔奖”和“马里奥·巴尔加斯·略萨”出现在了同一句话里。

我从床上跳了下来,快速洗了澡、换了衣服,只用了五分钟就钻进了地铁,朝57街赶去。马里奥在那条街上租了间公寓,就在中央公园附近。

我来到马里奥的住处时,那里已经挤满了记者和看热闹的人,他们全堵在楼门前,周围还架着数不清的摄像机和麦克风。

我走进街对面的花店,准备买束花作为礼物。

“确实值得买束花,”花店女店员对我说道,“这是要庆祝什么啊?生日?婚礼?”

“诺贝尔奖。”我答道。

我抱着花在记者群中挤出一条路,然后钻进底层大厅,搭上电梯,径直到了马里奥的公寓门前。门打开后,我发现房子里聚集着另外一群人:架起的摄像机和麦克风数量更多,还有很多播报员在屋子里来回走动着。所有的电话——对讲机、固定电话、访客的手机——都在响,却没人有空把它们全部接听。

“鲁文。”我听见有人叫我的名字,就在这时,马里奥出现了,在这样混乱的环境中 他却依然保持着一贯的沉着优雅。

“你想想看, ”他对我说道,“瑞典文学院的人六点不到就把电话打来了。我当时正坐在沙发上读书。是帕特莉西娅接的电话,她把电话递过来的时候脸色异常苍白。我吓了一跳,第一反应是:家里有人去世了。我接过电话,一位很有礼貌的男士说他是瑞典文学院的,还说我获得了今年的诺贝尔文学奖,五分钟后,全世界就会知道这个消息。他说如果我想联系什么人的话,最好立刻去做,因为消息一旦传播开来,我就做不成了。挂断电话后,我依旧在沙发上坐着,思考着这通电话到底意味着什么。五分钟后,就像他提醒我的那样,事情就难以收拾了。我没办法给任何人打电话了。”

“马里奥,我们准备好了,可以开始录像了。”西班牙电视台的摄影师说道。

诺贝尔奖的风吹到了普林斯顿。每天都有来自世界各地的记者拥入校园,他们就像是早已习惯了这种阵仗,自然而然地聚集在了马里奥上课的教室里。

还好,项目负责人,极具威严的波多黎各女教师露丝,从早到晚守候在马里奥身旁为他排忧解难。“巴尔加斯·略萨博士没时间。”每当有不请自来的人试图靠近办公室的时候,她就会这样喊道。

除了无穷无尽的访客之外,办公室的电话也一直响个不停,传真也在持续工作着。学校的邮差不得不搞来一辆超市推车,以运送每天寄达的大量信件和包裹。

传真和信件里写着来自世界各地的、最不可思议的要求。马里奥像孩子一样开心地阅读它们,我们经常能听到大笑声从他的办公室里传来:

“露丝, 过来一下, 读读这个。”马里奥说道。

那是一封传真,上面印着图片和价目表。发来传真的是秘鲁阿亚库乔一家雪糕厂的主人,他管马里奥叫“杰出的同胞”。那人给马里奥讲自己的工厂运营状况有多么好,在最近一年里,收益翻了四倍。“因此,”此君进一步说道,“我希望您能把诺贝尔奖的奖金投资到我的生意上。我保证两年内就能让那笔钱翻三倍。您帮我,我也帮您。”

“露丝,再看看这个。”马里奥又在他的办公室里喊着。

信封是牛皮纸做的,贴着印度邮票,上面只写着“马里奥·巴尔加斯·略萨,诺贝尔文学奖,美国”几个字,但是这封信却神奇地被投递到了学校办公室。来信者在装入信封的信纸上用很秀气的字体写了些东西,开头写的是“亲爱的先生”这几个字。写信人说马里奥能获得诺贝尔文学奖,一方面是因为他确实是一位优秀的作家,但同时也肯定因为他是一个慷慨的人。“所以,”那个印度人写道,“我请求您把奖金中的一部分寄给我,好让我做一次胃部手术,医生们老早就建议我做手术了,可是我没钱。”

并非所有的请求都是通过文字表达的。有一天,办公室里来了位某知名饭店的老板,他说想邀请诺贝尔文学奖获得者和其他客人一起品尝拉丁美食。他计划举办一场大型的秘鲁美食宴会活动,邀请新泽西州各界名流参加。而那次宴会最主要的嘉宾就是马里奥,“宴会只会持续三四个小时”。

“巴尔加斯·略萨博士不喜欢宴会。”露丝陪饭店老板走到门口时说道。

诺贝尔文学奖的消息公布四天之后,马里奥要用西班牙语举办一场讲座,题目是《关于文化的简短演讲》。讲座前一天,诺贝尔奖办公室负责人玛丽女士联系我,建议我把讲座活动移到理查德森厅进行,那里是学校里举办音乐会的地方,足以容纳五百人。

“可是讲座使用的是西班牙语, ”我对她说道,“而且主题很具体。我们准备在一百人的报告厅举行,我觉得肯定坐不满。普林斯顿能有多少说西班牙语的人呢?”我反问道。

“你不明白诺贝尔文学奖意味着什么, ”玛丽对我说,“人们都想看看他,靠近他,碰碰他。”

于是我们听从了玛丽的建议,预约了理查德森厅。

讲座那天,入口处果然挤满了人。厅里坐满了五百人,还有至少五百人堵在大厅外。

在那篇后来被收入《娱乐的文明》一书的演讲中,马里奥批评了米歇尔·福柯及其自由理论,他把这位法国思想家的理念和如今法国公立学校中泛滥的无政府倾向联系在了一起。那些内容也可以被解读为对美国学术体系的尖锐批判,因为哪怕已经过去了这么多年,福柯的作品对于美国教师和学生而言依然是不可替代的经典。我心想,讲座后和听众的互动环节也许会充满火药味。

但是大厅里所有的听众聆听马里奥的演讲时,脸上都挂着微笑。到了听众提问环节时,人们排起了长队。

“我是从伊基托斯来的, ”一位先生嘴巴紧贴着麦克风说道,“虽然我已经在美国生活了二十年,但我还是想说,您的诺贝尔文学奖对所有秘鲁人而言都是巨大的荣誉,它让我们国家扬眉吐气了一把。”

“我是利马人,在美国从事建筑业, ”排在第二位的先生推开麦克风,大声喊道,“不过我闲下来的时候会写诗。堂马里奥,我想给您读上几首。”

“我哭了,”一位女士说道,“马里奥,在电视上看到诺贝尔文学奖的消息时我哭了,因为那是所有秘鲁人的骄傲,是能发生在我们身上的最美好的事情了。”

马里奥签完名,一名穿着制服、高大帅气、看上去只有二十岁左右的金发保安护送着我们离开了报告厅。外面的人太多了,他对我们说,不如走音乐家专用通道,可以直通后门。从那扇门出去,我们可以步行走到街上,车子会把我们从那里捎到饭馆,我们和小说家乔伊斯·卡罗尔·欧茨约好了在那里见面。

我们跟在保安身后走着,从后门离开建筑物时,我们仍能听到远远地从正门传来的人群的声音。突然有人喊了句“他在那儿”,紧接着,人群就拥到了我们跟前,把我们完全围住了。成百上千的秘鲁人挤满了校园,金发保安手里握着对讲机,试图帮我们开一条路出来。

这些快要把我们挤扁的秘鲁人是从哪里冒出来的呢?马里奥对我说,在新泽西州有一个叫帕特森的小镇,那里是秘鲁本土之外最大的秘鲁人聚居区之一,大概有近十万秘鲁人生活在那里。

大概那十万人今天都跑到普林斯顿来了,我心里这样想道。

“马里奥,马里奥! 我投过你的票! ”我们费力前行时,有个秘鲁人这样喊道。

“能合影吗?我要发给我外婆。”一位女士边靠近马里奥边说着这句话,她的丈夫则举着相机跟在她旁边。

“马里奥,给我在这本书上签个名吧。请写上:献给玛丽莎。”另一位姑娘一边递着笔一边喊着。

合影和签名的请求接连不断,马里奥一边走着,一边尽量满足这些请求。我们费了好大劲儿才前进了几米。聚拢过来的人越来越多了,按照这个节奏,我们要走到街上得花好几个小时,而且得是在我们没被挤扁的情况下。

有那么一会儿,来自帕特森镇的秘鲁人把我们的路完全堵死了。几十只抓着书本或相机的手拦在我们身前,大喊着:“马里奥,马里奥!”金发保安用对讲机联络,说我们被堵在半路,无法前进了。

马里奥虽然依然不停地签名并与书迷合影,不过同时也冲在了最前面,在十万帕特森镇秘鲁居民中为我们挤了条路出来。他一边向前走着,一边向两边的书迷投去问候的目光,不论如何,他毕竟在保持前行:就像在用眼神开路。金发保安落在了后面,依旧在用对讲机说着什么。

我们最终走到了街上,钻进了学校派来的汽车,司机立刻发动了车子,把帕特森镇的十万秘鲁人甩在了身后。

“你被吓到了。”马里奥对我说道。

“我以为咱们要被挤死了。”

“公众是很友好的,不过人数太多了。虽然他们没有恶意,但也可能会造成危险。这些都是我在竞选总统时学到的……”

获得诺贝尔文学奖后,马里奥依旧保持着和普林斯顿的合作关系。2014年7月,普林斯顿大学授予其荣誉博士称号,一年后,他再次作为特邀教授回到了校园。这次,我们决定共同开一门关于拉丁美洲文学和政治的课程,来剖析该地区的小说和二十世纪重大历史事件的密切关系。

作为课程的一部分,我要求学生们好好利用学校里收藏的马里奥的相关文件资料。每名学生都要在上课时把自己查阅过的资料分享给其他所有同学。那些分享活动可以说是这门课里最有趣的部分之一了。每周,都会有一名同学当主讲,主讲人会连接好电脑,在投影屏幕上向我们展示他的发现。拉腊·诺加德既是学生又是校报记者,她在马里奥的相关材料里找到了他十五岁时写的许多“离经叛道”的文章,例如利马的结核病问题或药房的贪污现象。在她展示这些文章时,马里奥听得很仔细,显得非常感兴趣。“我都忘了自己写过那些东西了。”他说道。

其他同学选择的主题也很有意思:马里奥和他的译者之间的邮件往来、二十世纪六十年代末在波多黎各度过的日子、关于弗洛拉·特里斯坦的那本小说(指略萨的《天堂在另外那个街角》,弗洛拉·特里斯坦为高更外祖母)的不同修改版本等。

一天,一位男同学在投影上放了一张照片,照片里是一张用略带稚气的字体写着什么东西的纸。

“这是马里奥·巴尔加斯·略萨十二岁时写的情诗。”他说道。

“那首诗是我写的?太丢人啦! ”我们的特邀教授喊道。

那是一段美妙的时光,同学们不仅通过聆听马里奥的讲述学到了很多东西,而且勇敢地向他展示着与之相关的物事:某个被遗忘的细节、一段缺失的文字……这种教学模式使得参与双方都能有所收获,而马里奥既幽默又慷慨地享受着这一切。

我们就这样度过了那个学期:每周二下午和同学们聚在一起,听他们介绍自己的发现,讨论特鲁希略的独裁统治、古巴革命、新小说和萨特的存在主义。

十一月,几乎已经到了学期末,我们在马里奥结束课程、返回马德里之前组织了一次公共活动,来为那可怕的一年画上句号:年初发生了针对巴黎《沙尔利周刊》的恐怖袭击事件,而就在活动举办几天之前,11月13日,巴黎的巴塔克兰剧院又遭受了恐怖袭击。于是我们决定把最后一次活动的主题定为讨论恐怖主义如何威胁知识分子的工作,而那些正是我们教授的学生将去从事的工作,我们想用对谈的方式来分享各自的想法。

我们特意为那次活动邀请了菲利普·朗松,他是我的朋友,曾任法国《解放报》的记者,也非常了解马里奥的作品,此外他还是《沙尔利周刊》袭击事件的幸存者。菲利普从巴黎飞抵普林斯顿,这是他在经历过那次可怕事件之后的第一次远行,我们三个人一起进行了那场对谈活动。菲利普给我们提供了关于那次事件的第一手目击材料,十分详细地讲述了两名手持冲锋枪的年轻人冲进周刊编辑室的那个一月的日子里所发生的事情,后来他在医院里待了几个月,努力从伤痛中恢复过来。马里奥在评论时,把那次袭击放置到了更加宏观的恐怖主义威胁背景下,他认为智识一直都是对抗恐怖暴力的最有效手段。

那个学期过得很快:我还记得最后一堂课的场景,掌声不断,大家都觉得有些伤感,所有人都依依不舍地向马里奥道别。

和以往一样,马里奥的离去像是在普林斯顿留下了一个巨大的空白。我们十分想念他在文学和思想领域所展现出的激情、在课堂上活力四射的状态、对政治的热情和他的幽默。也就在那时,我下定决心要使用我们在那个学期的课堂上积累下的材料:数小时的录音、同学们的研究和介绍、我们的教案和笔记……来做些事情。后来这本书慢慢成形了,它是我们和同学们一起谈论文学和政治话题的见证,也是让马里奥继续出现在普林斯顿乃至全世界读者面前的一种方式。

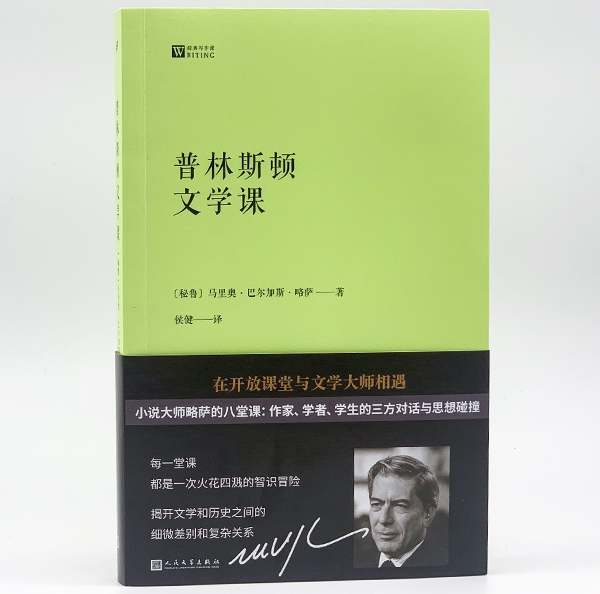

《普林斯顿文学课》,【秘】马里奥·巴尔加斯·略萨/著 侯健/译,人民文学出版社·99读书人2020年7月版。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司