- +1

陈映真小说全集首次推出,蒋勋回忆与老师辩论文学的日子

作家陈映真,本名陈永善,1937年生于台湾地区苗栗县,祖籍福建省泉州市安溪县,淡江文理学院外文系毕业。1959年以小说《面摊》进入文坛,曾获吴浊流文学奖、《中国时报》小说推荐奖、花踪世界华文文学奖等。1985年创办《人间》杂志,开创中文纪实摄影报道先河。2016年11月22日在北京病逝,享年79岁。

陈映真是台湾地区文坛赓续五四传统的作家和思想家,被称为“台湾的鲁迅”。他的小说以独树一帜的文学风格、对社会嬗变的深刻体察及深切的人道主义精神,影响了一代文学青年和知识分子。他那些历久弥新的经典作品,曾令三毛、白先勇、林怀民、蒋勋、王安忆等感动落泪。

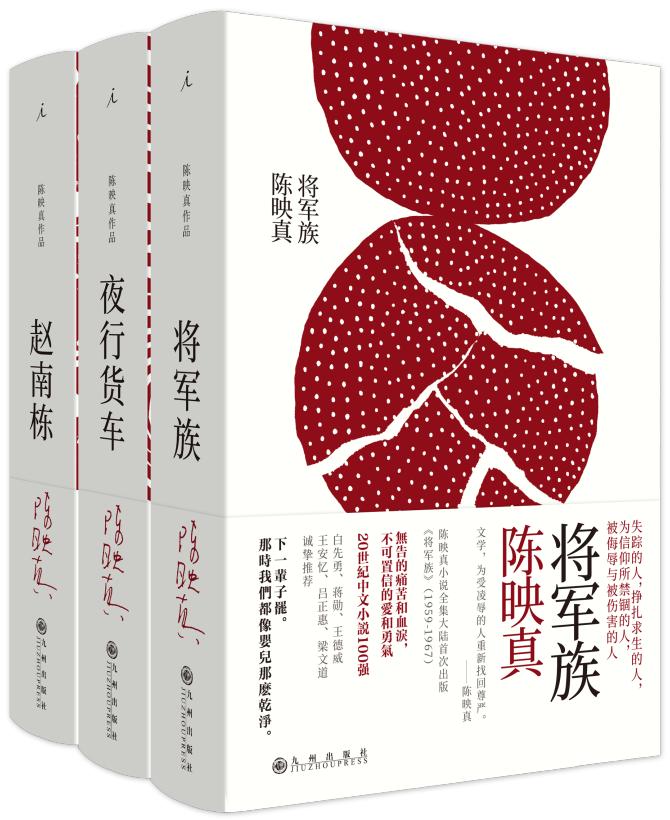

近期,理想国·九州出版社推出《将军族》《夜行货车》《赵南栋》全三册,完整收录陈映真1959-2001年创作的37部中短篇小说作品。该全集还附赠《阅读陈映真》别册,收入六位文学名家专文赏读。今天与读者分享的是,中国台湾画家、诗人与作家蒋勋的纪念文章《我的老师陈映真 》。

对于作家陈映真先生及我的老师陈永善先生之间,我一直有着混淆和尴尬。

初识映真先生时,我还是强恕中学的高中生。当时耽于文学,荒废了学校的课业;暑假参加学校的英文补修,映真先生便以他的本名陈永善出现在我的教室。

他刚从淡江英专毕业,被介绍到我就读的高中教英文。印象中,他的穿着比一般老师随便。长发蓬松,一条皱巴巴的裤子。常常是一双凉鞋,拖拖趿趿,走在校园里,同学们觉得老师很性格,便给他取了一个外号“贾利古九”(贾利·古柏为当时好莱坞西部片中的性格演员)。

我们不喜欢上英文课,有时他就弹起吉他,教大伙儿唱歌 ;用低沉而厚的嗓音教唱蓝调。

不久,他担任了学校里文学社团和戏剧社团的指导老师,我们便熟悉了起来。

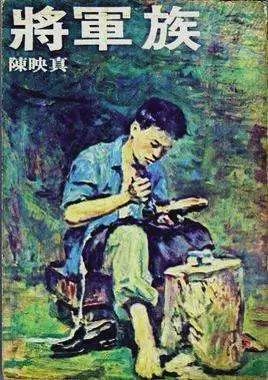

读了他当时在《笔汇》《现代文学》上发表的小说:《我的弟弟康雄》《一绿色之候鸟》《将军族》《文书》等,那个在作品中流露着深沉的感伤与忧郁的作家陈映真,和在校园里因为逐渐熟悉起来,可以跟孩子们又笑又闹的随和的老师陈永善之间便有了一种奇异的混淆。

然而,有时他是十分严肃的。

他痛恨作弊的人,他在监考时对作弊者的严厉在校园里盛传着。

同学们不太了解,一个个性随和的老师,对顽皮捣蛋的学生,对功课不好的学生都有宽容之心的,为什么对作弊者有那样严肃的态度。

我和映真先生熟起来是因为对文学的爱好。

第一次拿小说给他看,隔了好几天都没有回音。对初尝写作,渴望别人肯定的年纪,那等待回音的几天,真是忐忑不安啊!常常要故意绕道到教员休息室,窥探一下,他是否手上正拿着那份稿子看。

有一天,他终于找我去了。

是上地理课之前。已经打过上课铃,一个同学跑来叫我 :“陈永善老师叫你去教员休息室。”

我像弹簧一样跳起。三脚两脚跑下楼梯。

教员休息室的老师正络绎抱着课本走出,往各年级的教室去。一下子空下来的教员休息室显得特别寂静。一张一张办公桌,一落一落搁在桌面上等待批阅的学生的作业簿。

他招呼我坐下。他自己则靠在他的那张藤椅上,膝上摊开我的小说稿,逐页翻看着。

沉默了一会儿,他忽然说起他的弟弟来了。

他说 :“弟弟最近在学吹小喇叭。吹得吱吱歪歪,难听极了。吵得四邻不安,大家都恨不得把他杀掉。”

“但是,”他停了一下,安静地告诉我,“我想 :一个好的、吹出优美曲调的小喇叭手,肯定是要经过这难听的、吹不成曲调的阶段的罢!”

然后,他开始逐段和我讨论起我的小说来了。

那个空寂的教员休息室,桌面上等待批阅的学生的作业,他的低沉而有说服力的声音,我都不能忘记。

以后在我自己的教育工作上,每每碰到对学生不耐烦的时刻,便不由想起映真先生和我逐字逐句讨论的种种 ;以及,关于他告诉我的他那个学吹小喇叭的弟弟的故事。

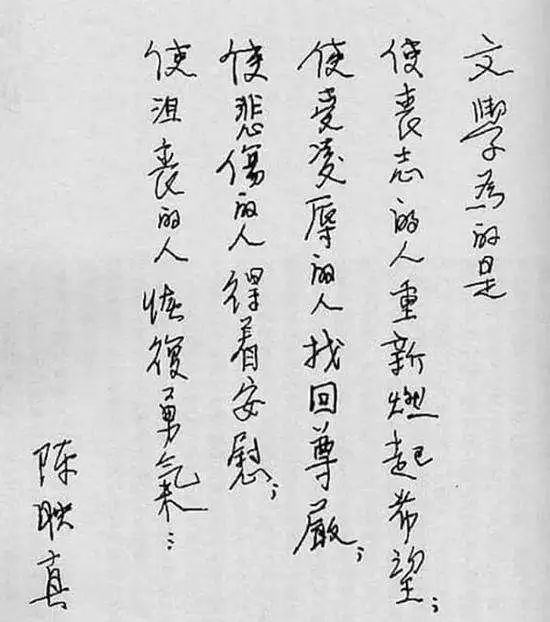

高中毕业的时候,我请他在纪念册上写两句话。他在走廊上站住,想了一会儿,接过笔和册子,便写了两句 :

求真若渴

爱人如己

从高中到大学,我和映真先生谈论的多是文学上的问题。有时因为观点上的不同有所争辩。

我较倾向于着迷他早期的小说《我的弟弟康雄》《兀自照耀着的太阳》《乡村的教师》《苹果树》等。我内里极其颓放和感伤的部分,大学以后,由于课业压力的消失,由于整个台湾社会更趋于欲乐的消费形态,愈发如霉菌一样,蔓延开来。

长头发,破烂的牛仔裤,日夜颠倒的生活,苍白忧愁,似乎已不仅是文艺青年向往波希米亚生活故作的调调儿,也确实反映着一种内在的虚空与无力,在那为苦闷封锁的年代,在一种近于自戕式的毁灭里也感觉着某种自我惩罚而快慰着罢!

然而,映真先生显然已比较自觉地挣脱了他一手塑造的“康雄”“小淳”“吴锦翔”无力而颓苦的世界,在更大的历史的、或人类的共同生存中锻炼了凝视苦难的气力,可以从颓废自苦中超拔而出了。

收在这个集子中较早的两篇:《期待一个丰收的季节》(一九六七),《知识人的偏执》(一九六八),都完成于那一段时间。

可以用最一般性的意义这样说 :现代主义是一种反抗。能够对于现代主义稍作发生学的考查的人,就能明白 :现代主义如何是对于被欧战揭破了的、欧洲既有价值底反抗,又如何是对于急速的工业化社会所强施于个人的、划一性底反抗。台湾的现代派,在囫囵吞下现代主义的时候,也吞下了这种反抗的最抽象的意义。我说“抽象的意义”,是因为在反抗之先,必须有一个被反抗的东西。然而,与整个中国的精神,思想的历史整个儿疏离着的台湾的现代派们,实在说,连这种反抗的对象都没有了。

—— 陈映真《期待一个丰收的季节》

陈映真先生对于台湾现代主义深刻的反省与检讨,有一个重要的原因恐怕来自于他自己曾经切身经过最深的对现代主义的摸索罢。他早期小说中颓放自苦的主角,理想堕落之后的自戕毁灭,那种蚀啃生命的本质上的绝望,放之于台湾现代主义所有的作品中,至今亦仍然是不可多得的佳作。

大学以后,我有时在西门町一带的咖啡店遇见他,或者他写信给我,谈起我的作品,他大致已有上述这种批评,只是当时我自然是不能十分懂得的。

一次在明星咖啡屋,为了现代诗,我竟和他论辩起来。那是我觉得他少有的焦躁与愤怒的一次。

也就在那时候,我开始重新读起他所有的作品,重新思考起他和我论辩文学时提到的“文学的关怀”“人的主题”“民族的现实”等等我原来十分模糊的概念。

也就在那时候,映真先生重新成了我的“老师”。

曾经教学生弹吉他、唱英文歌的老师,曾经在校园中手搭着肩膀随意谈笑的老师,曾经与之争辩至于动怒而依然坦荡容纳你的老师,因为他的入狱,才使我重新思考起那随和背后人格与思想上的包容与深邃。

此后的几年,他在狱中,我大学毕业、服役、出国 ;逐渐养成了不断阅读他作品的习惯。在寂寞的巴黎,配着冼星海的“黄河”颂读《乡村的教师》吴锦翔想着的中国人的改革的一段,竟至于泣下。而结合着新读到的中国近代史与近代文学撼人的事件,映真先生的作品,也仿佛可以置放到更大的背景上,有了较为清晰的轮廓了。

我至今没有问过他入狱的原因。他所有的作品,从康雄到吴锦翔,从贺大哥到蔡千惠、宋蓉萱,似乎是再清楚不过的“自白”。那里面,理想的、赎罪的知识分子的颓放自苦到宗教热狂式的自我牺牲,似乎是近代所有中国优秀的知识人注定的一张“罪状”罢。因为一贯地从自己的反省与赎罪出发,映真先生的小说与随笔之间,有着特别密切的关联。许多人惋惜鲁迅放弃了小说创作,浪费时间于随笔杂文。这样的论调,也许恰恰错误地理解了鲁迅之所以为鲁迅的理由罢。

同样地,收在这个集子中的随笔,似乎也恰恰是小说家陈映真更为率真直接的自白。细读《作为一个作家……》,仿佛竟是《山路》中蔡千惠那封撼人心魂的书信 ;而读完忧虑商品文化下青少年的《新种族》,赵南栋的面容也就历历如绘了。

陈映真的文体一贯委婉缠绵。节奏特别缓慢,连续的形容词、副词的间隔,使阅读者的呼吸也跟着静定下来,进入他思想与反省的层次。这种文体,在他的小说与随笔中都可见到。而文体自然来源于作家内在对事物“求真若渴”的细密的、近于科学家的分析与观察;也来自于对人、对生命宗教情怀的“爱人如己”的宽纳与包容罢。

先生全集付梓,随笔卷嘱我为序,愧不敢当。“求真若渴,爱人如己”,铭记于心。

作品选读

将军族

在十二月里,这真是个好天气。特别在出殡的日子,太阳那么绚灿地普照着,使丧家的人们也蒙上了一层隐秘的喜气了。有一支中音的萨士风在轻轻地吹奏着很东洋风的《荒城之月》。它听来感伤,但也和这天气一样地,有一种浪漫的悦乐之感。他为高个子修好了伸缩管,别起嘴将喇叭朝着地下试吹了三个音,于是抬起来对着大街很富于温情地和着《荒城之月》。然后他忽然地停住了,他只吹了三个音。他睁大了本来细眯着的眼,他便这样地在伸缩的方向看见了伊。

高个子伸着手,将伸缩喇叭接了去。高个子说:

“行了,行了。谢谢,谢谢。”

这样地说着,高个子若有所思地将喇叭挟在腋下,一手掏出一支皱得像蚯蚓一般的烟伸到他的眼前,差一点碰到他的鼻子。他后退了一步,猛力地摇着头,别着嘴做出一个笑容。不过这样的笑容,和他要预备吹奏时的表情,是颇难于区别的。高个子便咬住那烟,用手扶直了它,划了一支洋火烧红了一端,哔叽哔叽地抽了起来。他坐在一条长木凳上,心在很异样地悸动着。没有看见伊,已经有五年了罢。但他却能一眼便认出伊来。伊站在阳光里,将身子的重量放在左腿上,让臀部向左边画着十分优美的曼陀铃琴的弧。还是那样的站法啊。然而如今伊变得很亭亭了。很多年前,伊也曾这样地站在他的面前。那时他们都在康乐队里,几乎每天都在大卡车的颠簸中到处表演。

“三角脸,唱个歌好吗!”伊说。声音沙哑,仿佛鸭子。

他猛然地回过头来,看见伊便是那样地站着,抱着一只吉他琴。伊那时又瘦又小,在月光中,尤其地显得好笑。

“很夜了,唱什么歌!”

然而伊只顾站着,那样地站着。他拍了拍沙滩,伊便很和顺地坐在他的旁边。月亮在海水中碎成许多闪闪的鱼鳞。

“那么就说故事罢。”

“啰唆!”

“说一个就好。”伊说着,脱掉拖鞋,裸着的脚丫子便像蟋蟀似的钉进沙里去。

“十五六岁了,听什么故事!”

“说一个你们家里的故事。你们大陆上的故事。”

伊仰着头,月光很柔和地敷在伊的干枯的小脸,使伊的发育得很不好的身体,看来又笨又拙。他摸了摸他的已经开始有些儿发秃的头。他编扯过许多马贼、内战、私刑的故事。不过那并不是用来迷住像伊这样的貌寝的女子的啊。他看着那些梳着长长的头发的女队员们张着小嘴,听得入神,真是赏心乐事。然而,除了听故事,伊们总是跟年轻的乐师泡着。这使他寂寞得很。乐师们常常这样地说:

“我们的三角脸,才真是柳下惠哩!”

而他便总是笑笑,红着那张确乎有些三角形的脸。

他接过吉他琴,撩拨了一组和弦。琴声在夜空中铮錝着。渔火在极远的地方又明又灭。他正苦于怀乡,说什么“家里的”故事呢?

“讲一个故事。讲一个猴子的故事。”他说,叹息着。

他于是想起了一支故事。那是写在一本日本的小画册上的故事。在沦陷给日本的东北,他的姊姊曾说给他听过。他只看着五彩的小插画。一个猴子被卖给马戏团,备尝辛酸,历经苦楚。有一个月圆的夜,猴子想起了森林里的老家,想起了爸爸、妈妈、哥哥、姊姊……

伊坐在那里,抱着屈着的腿,很安静地哭着。他慌了起来,嗫嗫地说:

“开玩笑,怎么的了!”

伊站了起来。瘦楞楞的,仿佛一具着衣的骷髅。伊站了一会儿,逐渐地把重心放在左腿上,就是那样。

就是那样的。然而,于今伊却穿着一套稍嫌小了一些的制服。深蓝的底子,到处镶滚着金黄的花纹。十二月的阳光浴着伊,使那怵目得很的蓝色,看来柔和了些。伊的戴着太阳眼镜的脸,比起往时要丰腴了许多。伊正专心地注视着天空中画着椭圆的鸽子们。一支红旗在向它们招摇。他原想走进阳光里,叫伊:

“小瘦丫头儿!”

而伊也会用伊的有些沙哑的嗓门叫起来的罢。但他只是坐在那儿,望着伊。伊再也不是个“小瘦丫头儿”了。他觉得自己果然已在苍老着,像旧了的鼓,缀缀补补了的铜号那样,又丑陋,又凄凉。在康乐队里的那么些年,他才逐渐接近四十。然而一年一年地过着,倒也尚不识老去的滋味的。不知道那些女孩儿们和乐师们,都早已把他当作叔伯之辈了。然而他还只是笑笑。不是不服老,却是因着心身两面,一直都是放浪如素的缘故。他真正地开始觉着老,还正是那个晚上呢。

记得很清楚:那时对于那样地站着的,并且那样轻轻地淌泪的伊,始而惶惑,继而怜惜,终而油然地生了一种老迈的心情。想起来,他是从未有过这样的感觉的。从那个霎时起,他的心才改变成为一个有了年纪的男人的心了。这样的心情,便立刻使他稳重自在。他接着说:

“开玩笑,这是怎么的了,小瘦丫头儿!”

伊没有回答。伊努力地抑压着,也终于没有了哭声。月亮真是美丽,那样静悄悄地照明着长长的沙滩、碉堡和几栋营房,叫人实在弄不明白:何以造物要将这么美好的时刻,秘密地在阒无一人的夜更里展露呢?他捡起吉他琴,任意地拨了几个和弦。他小心地、讨好地、轻轻地唱着:

—王老七,养小鸡,

叽咯叽咯叽咯—

……

伊便止不住地笑了起来。伊转过身来,用一只无肉的腿,向他轻轻地踢起一片细沙。伊忽然地又一个转身,擤了很多的鼻涕。他的心因着伊的活泼,像午后的花朵儿那样绽然地盛开起来。他唱着:

王老七,……

伊揩好了鼻涕,盘腿坐在他的面前。伊说:

“有烟么?”

他赶忙搜了搜口袋,递过一支雪白的纸烟,为伊点上火,打火机发着殷红的火光,照着伊的鼻端。头一次他发现伊有一只很好的鼻子,瘦削、结实。且因流着一些鼻水,仿佛有些凉意。伊深深地吸一口,低下头,用夹住烟的右手支着颐。左手在沙地上歪歪斜斜地画着许多小圆圈。伊说:

“三角脸,我讲个事情你听。”

说着,白白的烟从伊的低着的头,袅袅地飘了上来。他说:

“好呀,好呀。”

“哭一哭,好多了。”

“我讲的是猴子,又不是你。”

“差不多——”

“哦,你是猴子啦,小瘦丫头儿!”

“差不多。月亮也差不多。”

“嗯!”

“唉,唉!这月亮。我一吃饱饭就不对。原来月亮大了,我又想家了。”

“像我罢,连家都没有呢。”

“有家。有家是有家啦,有什么用呢?”

伊说着,以臀部为轴,转了一个半圆。伊对着那黄得发红的大的月亮慢慢地抽起纸烟,烟草便烧得“咝咝”作响。伊掠了掠伊的头发,忽然说:

“三角脸。”

“呵。”他说,“很夜了,少胡思乱想。我何尝不想家吗?”

他于是站了起来。他用衣袖擦了擦吉他琴上的夜露,一根根放松了琴弦。伊依旧坐着,很小心地抽着一截烟屁股,然后一弹,一条火红的细弧在沙地上碎成万点星火。

“我想家,也恨家里。”伊说,“你会这样吗?——你不会。”

“小瘦丫头儿,”他说,将琴的胴体掮在肩上,仿佛扛着一支枪。他说:“小瘦丫头,过去的事,想它做什么?我要像你:想、想!那我一天也不要活了!”

伊霍然地站起来,拍着身上的沙粒。伊张着嘴巴打起呵欠来。眨了眨眼,伊看着他,低声地说:

“三角脸,你事情见得多。”伊停了一下,说,“可是你是断断不知道,一个人被卖出去,是什么滋味。”

“我知道。”他猛然地说,睁大了眼睛。伊看着他的微秃的、果然有些儿三角形的脸,不禁笑了起来。

“就好像我们乡下的猪、牛那样地被卖掉了。两万五,卖给他两年。”伊说。

伊将手插进口袋里,耸起板板的小肩膀,背向着他,又逐渐地把重心移到左腿上。伊的右腿便在那里轻轻地踢着沙子,仿佛一只小马儿。

“带走的那一天,我一滴眼泪也没有。我娘躲在房里哭,哭得好响,故意让我听到。我就是一滴眼泪也没有。哼!”

“小瘦丫头!”他低声说。

伊转身望着他,看见他的脸很忧戚地歪扭着,伊便笑了起来:

“三角脸,你知道!你知道个屁呢!”

说着,伊又弓着身子,擤了一把鼻涕。伊说:

“夜了。睡觉了。”

他们于是向招待所走去。月光照着很滑稽的人影,也照着两行孤独的脚印。伊将手伸进他的臂弯里,渴睡地张大了嘴打着呵欠。他的臂弯感觉到伊的很瘦小的胸。但他的心却充满另外一种温暖。临分手的时候,他说:

“要是那时我走了之后,老婆有了女儿,大约也就是你这个年纪罢。”

伊扮了一个鬼脸,蹒跚地走向女队员的房间去。月在东方斜着,分外地圆了。

(选自《将军族》陈映真/著,理想国·九州出版社2020年6月版)

新媒体编辑:傅小平

配图:出版书影、历史资料

文学照亮生活

网站:wxb.whb.cn

邮发代号:3-22

原标题:《陈映真小说全集首次推出,蒋勋回忆那些年与老师辩论文学“求真若渴”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司