- +1

一帮老人家的访谈,读起来有点酷

原创 Lens WeLens

正如重庆森林不在重庆,《巴黎评论》也不在巴黎。它在纽约,少有的能够进入流行话题的文学杂志。

它有个特色栏目叫“作家访谈”,能被邀请采访的必是经典意义上的作家,采访时间可以长跨数年,问题也颇为犀利大胆,比如问庞德:“你意识到那些讲话触犯美国法律了吗?你想过会被绞死吗?” 问大江健三郎:“你曾在一次宴会上把三岛由纪夫的妻子叫做傻逼,这是真的吗?”

作家们不仅会聊些文学话题,也会说到自己是否被拖延症困扰、哪种工作对写作更有裨益、挣钱的感觉如何,等等。

比如说到工作习惯,虽然聊的是写作,但对同类工作,或者考究人的意志与自律,都不无参考之处。

杜鲁门·卡波蒂形容自己是“一个‘水平’的作家”——“只有躺下来——不管是躺在床上还是摊在一张沙发上,香烟和咖啡触手可及,我才能思考。我一定得吞云吐雾、细啜慢饮。随着午后时光渐渐推移,我把咖啡换成薄荷茶,再换成雪利酒,最后是马蒂尼。”

他说,写作的唯一秘诀就是“多写”。

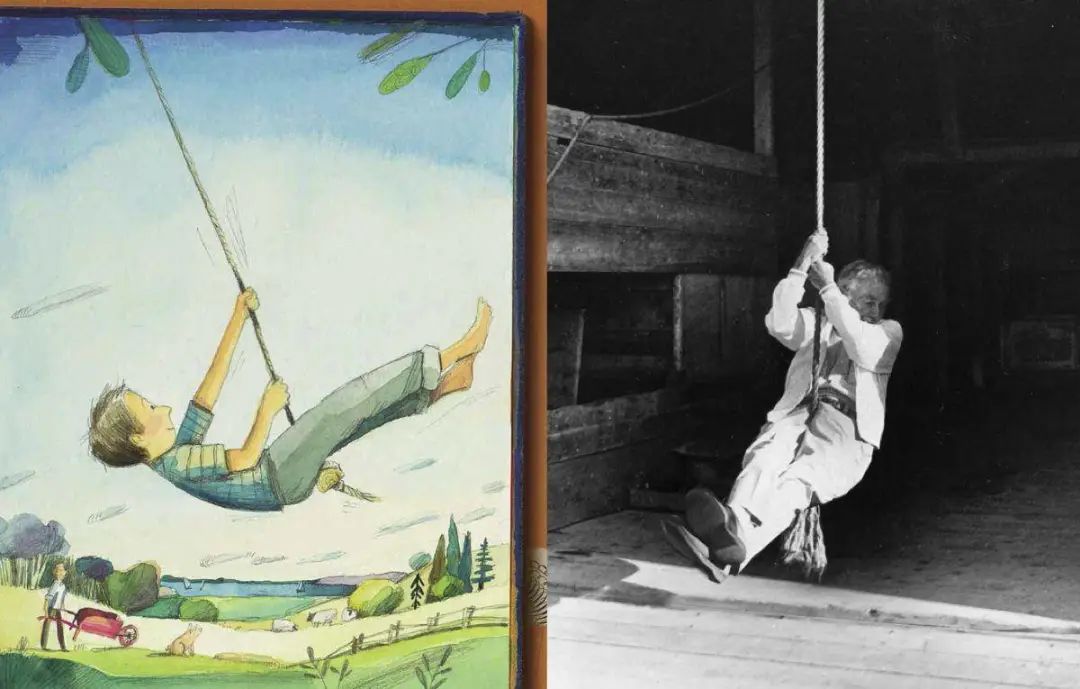

站着写作,则是海明威最初就养成的习惯。他总是穿一双大号拖鞋,站在那块发旧的捻角羚羊皮上——面对着齐胸高的打字机和读写板。

他把每天的工作进程记录在一张大表格上——“以防自欺欺人”。

清早起床后,海明威会全神贯注地站在读写板前,唯有将重心从一只脚换到另一只脚时,才会挪动一下身体;写作顺利推进时,他大汗淋漓,兴奋得像个小男孩;而当艺术家的触觉突然消失,他便会感到烦躁、痛苦——他是一个严于律己、自我约束力极强的人。直到晌午时分,他才会拿起圆头手杖离开房子,到泳池边开始每日半英里的游泳。

E.B. 怀特则直言:“一个等待理想环境的作家至死也写不了一个字的”。

《洛丽塔》的作者纳博科夫,一大早就起身工作。他总是在卡片上写作,之后逐步誊写、扩写、重组,直到这些卡片变成他的小说。

“我的时间表很灵活,但是对于写作工具我相当挑剔:打线的蜡光纸以及削得很尖、又不太硬的铅笔,笔头上得带橡皮。”这位以挑剔、毒舌著称的作家说道。

村上春树一直以自律著称。当他进入一本书的写作阶段时,会在早晨四点钟起床,工作五至六个小时。下午的时候,他会跑步十公里或者游泳一点五公里(或者两样都干),然后读一会儿书,听听音乐。晚上九点钟就寝。

“我每天重复这种作息,从不改变。这种重复本身变得很重要,就像一种催眠术,我沉醉于自我,进入意识的更深处。不过,要把这种重复性的生活坚持很长时间——半年到一年,那就需要很强的意志力和体力了。从这个意义上讲,写大部头小说就像救生训练一样,体力和艺术敏感性同样重要。”

奥尔罕·帕慕克最在意的,则是把写作、工作的地方,与起居的空间分开。因为“家庭的琐事和细节有时候会伤害想象力,会干掉我骨子里坏的一面。家庭琐事和日常生活,会让人对其他世界的向往(这正是想象力所系)渐渐消逝。因此多年来,我一直都在家之外另置一间办公室用来写作。”

《巴黎评论》后来将这些有趣的“作家访谈”结集。简体中文版则自2012年起,陆续推出了五辑“作家访谈”,和一本《巴黎评论·短篇小说课堂》、一本《巴黎评论·诗人访谈》。

戳下图可以购买��

我们也从中筛选了一些作家的语录,

看看谁的风格更是你的心头好。

“哗众取宠与自杀无异”

E·B·怀特,E·B·white

总的来说,我不反对写作中的放任自流。然而放任自流的结果是推到了栅栏,致使一支非作家大军蜂拥而入,口若悬河,中饱私囊,弄得一片乌烟瘴气。为了哗众取宠而写作跟谋杀并无二致。

一个在我放打字机的桌子的下面推地毯清洁器的姑娘从来不会让我感到什么特别的烦躁,我也没有为此停止写作思路,除非这个姑娘特别美或者动作特别笨。

任何人若有意识地去写给小孩子看的东西,那都是在浪费时间。你应该往深里写,而不是往浅里写。孩子的要求是很高的。他们是地球上最认真、最好奇、最热情、最有观察力、最敏感、最灵敏,且一般来说最容易相处的读者。

有些童书作家刻意避免使用一些他们认为孩子不认识的单词。我感觉这样会削弱文章的力量,且让读者觉得无聊。孩子们什么都敢尝试。我把难词丢给他们,他们一反手就击球过网了。

一个作家应该关注任何让他浮想联翩、让他心潮澎湃、让他的打字机进入状态的东西。我没觉得自己有关心政治的义务。

“我的狗……出色的批评家”

约翰·斯坦贝克,John Steinbeck

在我心里,愉悦的东西有两个出口:第一是对无比诱人的肉体、对女人之甘甜投以饱爱,第二(两者基本同等)则是纸、铅笔或钢笔。

我写的东西总是先念给我的狗儿,看看他们的反应如何——安琪儿,它就坐那儿听着,我感到它能听懂一切。但是查理,我总觉得它只是在等机会插嘴。多年前,我那条红毛蹲伏猎狗把我的《人鼠之间》手稿嚼巴嚼巴吃了,当时我说,它一定是一个出色的文学批评家。

时间是唯一没有野心的批评家。

康拉德说过,只有两样东西卖得动:最好的和最烂的。

“看性病教育影片

的时间都没有了”

库尔特·冯内古特,Kurt Vonnegut

什么叫大器晚成:我在康奈尔大学学的化学,后来又在芝加哥大学学人类学。我对威廉·布莱克着迷时已经35岁了,40岁时才读《包法利夫人》,45岁时才听说塞利纳。

如果你研究240毫米榴弹炮,你就连看性病教育影片的时间都没有了。

我们缺的不是优秀的作家。我们缺的是大批可靠的读者。我提议每个失业的人领福利支票前,都要提交一篇读书报告。

“体面地生存……

困难又极度重要”

海明威,Ernest Miller Hemingway

如果钱来得太早,你爱写作又爱享乐,那么就要有很强的个性才能抵制诱惑。写作一旦成了你最大的恶习又给你最大的快乐,那只有死亡才能了结。经济保障的好处是可以让你免于忧虑,坏身体和忧虑会相互作用,袭击你的潜意识,破坏你的储备。

生存,体面地生存,这个过时的、极度重要的词,对作家来说始终是又困难又极度重要。那些没活下来的人常常更招人喜爱,因为没人看见他们为了他们所认定的必须在死之前完成的任务,而进行的长期、沉闷、无情、既不宽恕别人也不求别人宽恕的奋斗。那些死得早、轻巧放弃的人更有理由招人喜欢,因为他们能被理解,更人性化。失败和伪装巧妙的胆怯更有人性,更可爱。

“有名的是《洛丽塔》,

不是我”

纳博科夫,Vladimirovich Nabokov

不是我深感亨伯特·亨伯特与洛丽塔的关系不道德;是亨伯特自己。他在乎,我不在乎。我压根不管什么社会道德观,美国也好,其他任何地方也罢。话说回来了,四十多岁的男人跟十几岁或者二十出头的女孩结婚跟《洛丽塔》扯不上任何关系。

有名的是《洛丽塔》,不是我。我是一个默默无闻的、再默默无闻不过的小说家,有着一个不知该怎么发音的名字。

在显微镜下发现一个新的器官,在伊朗或秘鲁的某座山脚发现一只未经记载的蝴蝶,都令人心醉神迷。相比之下,文学灵感所带来的愉悦和收获根本不算什么。俄国若是没有发生革命,我也许就全身心投入鳞翅类昆虫学,根本不会写什么小说,这不是没有可能的。

“空洞无内容的秘密

具有强大的魔力”

安伯托·艾柯,Umberto Eco

我觉得在一定年龄,比如十五六岁时,写诗像是种自慰。但到晚年,优秀的诗人会焚毁他们早期的诗作,拙劣的诗人则把它们出版。

一个空洞无内容的秘密具有强大的魔力。人们常提起“共济会之谜”,究竟什么是共济会之谜?没人说得出。只要它空洞无物,就可以往里面填塞任何可能的内容,它便有了魔力。

我猜,没有哪个严肃学者是不喜欢看电视的。我只是唯一承认的一个。

我喜欢一个说法,叫固执的无兴趣。要培养一种固执的无兴趣,你必须把自己局限在特定的知识领域。你不可能对事事都求知若渴,必须强迫自己不要样样都学,否则你什么也学不到。

“特权就是,

做让自己满意的工作”

加西亚·马尔克斯,Gabriel García Márquez

你越是拥有权力,你就越是难以知道谁在对你撒谎而谁没有撒谎。当你到达绝对的权力,你和现实就没有了联系,而这是孤独所能有的最坏的种类。一个非常有权力的人、一个独裁者,被利益和人所包围,那些人的最终目标是要把他与现实隔绝;一切都是在齐心协力地孤立他。

我认为,写作是非常难的,不过,任何悉心从事的工作都是如此。然而,所谓的特权就是去做一种让自己满意的工作。我觉得,我对自己和别人的要求都过于苛刻,因为我没法容忍错误;我想那是一种把事情做到完美程度的特权。不过这倒是真的,作家经常是一些夸大狂患者,他们认为自己是宇宙和社会良知的中心。不过最令我钦佩的就是把事情做好的人。

“一直不停地挖掘是好事”

村上春树,Murakami Haruki

十九世纪的人——我指的是有闲阶级,有很多时间,他们读大部头的书,去戏院坐上三四个小时看一出歌剧。可是如今每个人都很忙,社会上也不再有真正的有闲阶级。阅读《白鲸》和陀思妥耶夫斯基是于身心有益的,但是人们现在没有那么多时间。所以小说本身经历了很多大幅度的改变,我们不得不抓住读者的脖子硬把他们拖进来。当代小说作家在使用很多来自其他领域的技术——爵士乐、电子游戏,等等,等等。我觉得在今天,电子游戏比任何东西都更接近文学。

当我写作的时候,有时候我会感觉自己是一个电子游戏的设计师,同时也是一个玩游戏的人。我编造了这个游戏程序,现在我正置身于游戏当中,我的左手并不知道右手在干什么。这是一种超脱,给人一种分裂的感觉。

他(村上龙)的天赋在于自然、有气势,他好像拥有一口离地面很近的油井。我的情况则不同,我的石油储藏在地下很深的地方,我必须不停地挖呀挖呀,非常辛苦,而且找到石油要花时间。可是一旦找到了,我就非常坚强和自信。我的生活是系统化的,一直不停地挖掘是件好事。

因为高质量的作家访谈,这套《巴黎评论》被很多大学的写作课因为教科书。它比文学史生动多了,八卦之余,也能窥见每一个作家到底是怎么去写作的。尤其是当你自己遇到了某种问题、困惑之时,看到他们的一些说法可能会有醍醐灌顶的效果。

《巴黎评论》的采访有个特点,就是作家拥有编辑权,这让他们更为放松、信任,也显得比较坦率。尤其在聊一些现实的生计问题时。

比如,加拿大作家玛格丽特·阿特伍德说自己经历过一段非常贫困的日子,那时候,为了吃饱肚子,她必须小心在意每一分钱——但她仍然认为自己所经历的贫困并不是真正的贫穷,她成长于钱并不存在的环境中:家住在树林里,自己耕种蔬菜。但是,她觉得钱对于女人来说至关重要:“因为你在经济上依赖一个人的时候,你的想法改变之大会让你自己大吃一惊。”

曾经常年是诺奖热门的美国作家菲利普·罗斯认为,如果他照着刚入大学的打算成了一位律师,也不会对美国文化造成什么损失。

这种坦率,让人在阅读这套书时,颇有放松、信任的感觉。

原标题:《一帮老人家的访谈,读起来有点酷》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司