- +1

中文首译本“信达雅”之辨:严复翻译《原富》的动机与局限

文│赖建诚

意大利文Traduttoret raditore其大意是“翻译即叛逆”:再好的翻译也有漏失某些神韵的可能。翻译不只是文字的转换,有时甚至还是另一种创作。以这种说法来看严复翻译亚当•斯密《国民财富的性质和原因的研究》的译本《原富》相当贴切。他在翻译此书时,有误译、扭曲、简化、改写、误解的情况。有两种方式可以替他辩解:一是在他的时代,中文学界可以用来译介此书的知识背景与词汇皆不足,他的成果已经很不容易,后人不应以现代的标准苛求他,反而应该同情地理解他的处境与成绩。二是逐句译是近代人对翻译的观念,16-19世纪的翻译工作,不论在欧洲或中国,译者改写原文以求读者通达易解的做法是常态,“翻译即叛逆”这句话并没有贬意;如果严复对翻译工作的态度属于此类,那就不能以扭曲、简化、改写的角度来批评他。

如果严复以追求中国的富强为出发点,向西方求取可供借鉴的经验,他为什么要译一本离他译书时(1896)已有120年历史的《国富论》?他从《国富论》中取来的处方,适用于清末的社会经济条件吗?

严复在英国留学期间(1877-1879),似乎未受过正规的经济学训练,但他对经济学发展方向的认识,基本上是正确的。例如,他知道经济学并非斯密所创:“谓计学创于斯密,此阿好者之言也。夫财赋不为专学,其散见于各家之著述者无论已。中国自三古以还,若《大学》,若《周官》,若《管子》、《孟子》,若《史记》之〈平准书〉、〈货殖列传〉,《汉书》之〈食货志〉,桓宽之《盐铁论》,降至唐之杜佑、宋之王安石,虽未立本干,循条发叶,不得谓于理财之义无所发明。”

严复也知道当时经济学界新古典学派的主要人物,以及他们已经运用微积分等数学工具,来做归纳和演绎的分析。“计学于科学为内籀之属。内籀者,观化察变,见其会通,立为公例者也。如斯密、李嘉图、穆勒父子之所论著,皆属此类。然至近世如耶方斯、马歇尔诸书,则渐入外籀为微积曲线之可推,而其理乃益密。此二百年来,计学之大进步也。故计学欲窥全豹,于斯密《原富》而外,若穆勒、沃克尔、马歇尔,三家之作,皆宜迻译,乃有以尽此学之源流,而无后时之叹。此则不佞所有志未逮者,后生可畏,知必有赓续而成之者矣。”

为什么严复在1896年时不译一本近代的经济学或经济政策著作,而去找一本1776年出版的《国富论》?严复的说法是:“计学以近代为精密,乃不佞独有取于是书,而以为先事者,盖温故知新之义,一也。其中所指斥当轴之迷谬,多吾国言财政者之所同然,所谓从其后而鞭之,二也。其书于欧亚二洲始通之情势,英法诸国旧日所用之典章,多所纂引,足资考镜,三也。标一公理,则必有事实为之证喻,不若他书,勃窣理窟,洁净精微,不便浅学,四也。”简言之,他认为:读过去的名著,可以温故知新。该书中所指陈的英国经济政策缺失,与中国的情形有类通之处,可资借鉴。欧洲的旧典章制度,足资考鉴。该书说理清晰,有史实为证,值得学习。其实在这四项比较表面化的理由之外,还有一些更深层的背景与动机,析述如下。

严复在1896年译《原富》时,正是新古典经济学派大盛之际,如上所述,他已知道耶方斯、马歇尔等人的名字,以及他们研究经济学的方法与层次。19世纪中叶以后的新古典学派,研究的重心已由追求国富的总体(宏观)政策,转向个体(微观)经济学的“边际效用分析”、“消费者剩余理论”、“厂商与产业理论”,这和严复所要的“富强”药方并不相符合。

和他同时代的新古典学派,所面临的问题是工业起飞后的产业与消费问题,以当时中国经济的情境,严复或许认为向重商主义时代的亚当•斯密求援较妥切。这一点他在《原富》第532页的按语中说得较清楚:斯密的书虽已较过时,但“愿不佞之为译,乃独有取于是书者,则以其论之中于吾病者方多,不徒登高行远必先卑迩已也,此亦梭伦造律先其利行之义也夫。”在分析工具上,严复不一定能充分了解新古典学派运用微积分来分析经济现象的意义;这些运用数学分析的经济学著作,译成中文后最多也只能在船政学堂这类的技艺学校当教本,而不适合用来启发一般知识界与朝廷决策者追求中国富强的目的。

Schwartz的解释是:辨明斯密提倡的个人自由,并不一定和社会的利益相冲突。斯密的终极关怀,仍是最大多数人的最大福祉,所谓的“看不见的手”,就是在调和社群的整体利益。这两点解释的层次太哲学性,或许严复根本没意识到这种哲学相关性,或甚至不在意这个冲突性。反而是Schwartz(1964)说了一项较具体的原因:《国富论》风行的时代,正是英国富强的盛期,这个榜样也许对严复较有吸引力,愿意把它当作学习的对象,当作追求富强的处方来用。严复在译《原富》时,已经把读者可能的反应计算在内,而且在前言和按语中反复强调自己的立场,试举两例。

《国富论》的“压卷”之作,也是后人最重视的经济政策论点,是在第四篇中痛陈过去两个世纪以来英国重商主义之弊。其实斯密只是反对重商主义的政府干预以及保护政策所带来的反效果,并非反对国家追求富强的商业行为。但当时中文读者内的保守派,很容易就附会成斯密是在“重农黜商贾”。

严复对此的辩解相比《原富》序言中吴汝纶的表述就清楚多了。严复的诉求方式,是说明英国重商主义时代商人的劣行,以及官商相因之弊:“斯密此书,论及商贾,辄有疾首蹙额之思。后人释私平意观之,每觉所言之过,然亦知斯密时之商贾,为何等商贾乎?税关屯栈者,公司之利也,彼以谋而沮其成,阴嗾七年之战。战费既重,而印度公司,所待以榰柱其业者又不訾。事转相因,于是乎有北美之战,此其害于外者也。选议员则购推举,议榷税则赂当轴,大坏英国之法度,此其害于内者也。此曹顾利否耳,何尝恤国家乎?又何怪斯密言之之痛也。”严复借此向读者说明,切勿因斯密反对重商主义,应更坚信中国传统的重农抑商政策。

正如吴汝纶所言,“中国士大夫以言利为讳”,而《原富》“又是亚当氏言利之书也”,那么他们两人又如何能期望读者接受这本“言利之书”呢?严复的辩解方式,是把斯密的“言利”归于“科学之事”,想用当时中国对“赛先生”(科学)的欢迎,来缓和士大夫的“言利之讳”:“然而犹有以斯密氏此书,为纯于功利之说者,以谓如计学家言,则人道计赢虑亏,将无往而不出于喻利,驯致其效,天理将亡,此其为言厉矣。独不知科学之事,主于所明之诚妄而已。其合于仁义与否,非所容心也。且其所言者计也。固将非计不言,抑非曰人道止于为计,乃已足也。从而尤之,此何异读兵谋之书,而訾其伐国,睹针砭之论,而怪其伤人乎?”这种说法对新生代当然有影响力,但对保守人士的说服力则不易察知。

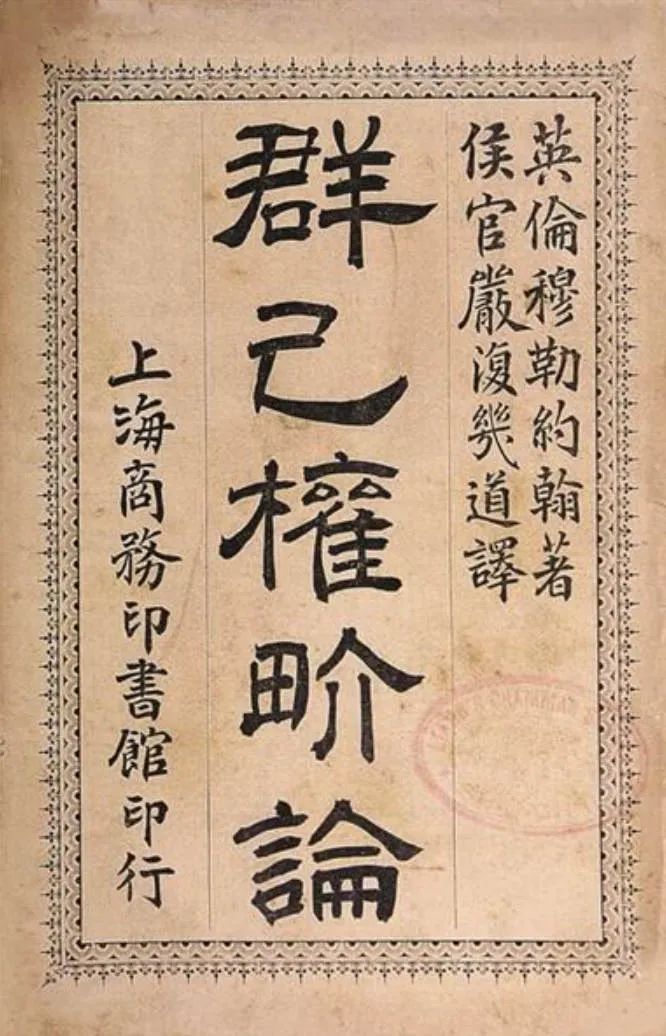

严复在《群己权界论》(1903)的“译凡例”第3页说:“海内读吾译者,往往以不可猝解,訾其艰深。不知原书之难,且实过之。理本奥衍,与不佞文字固无涉也。”这段话说明两件事:读者在阅读过程中,普遍有难懂严复译文的感觉。严复在译书时,未必能掌握全书要旨,以及学说的内在逻辑理路。这是难免的现象,一因当时的中文在词汇和概念上,都不足以统摄另一种文化的思想体系;二因严复所受的专业训练(海军),或许尚不足以评论所译介书籍的精要,《原富》就是个显例。

大致说来,严复译法对读者最大的困扰,是未把原文附在专有名词和术语之后,否则粗通英文的读者可以判断出个大略,或进一步查阅工具书。严译《原富》的局限是:他没有西洋经济学的训练,如“小还例”,或许有中国算学上的名词根据,但却无法表达该名词的经济内涵(报酬递减)。当时中文词汇不足,如“版克”(银行),或许读者能揣测其意也未可知,因为这类的音译法在当时曾流行过。他未去查明书内人名所代表的意义,只音译出名字,而未说明此人的重要性。他用英语发音去发非英国(尤其是法国)的人名地名,粗通法文者看懂后常哑然。

为“计学”,他在“译事例言”内已解说过这么译的理由,在《原富》第419页中又有进一步的说明,但此词日后仍被日译的“经济学”取代。此外,他有些译法很古雅,如译货币为“泉币”,译工资为“庸”、利润为“赢”,这些也都和“商宗计学”、“农宗计学”一样,被后来的“重商主义”、“重农主义”等日译名词取代了。现今中文经济学教材中,许多名词仍是借自日译,如“无差异曲线”、“效用”,甚至连《国富论》这个译名也是日本的。

原标题:《经济学巨著中文首译本“信达雅”之辨:严复翻译《原富》的动机与局限》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司