- +1

工作坊︱古代世界的欧亚交流何以可能?

2020年6月28日,东部欧亚史暨九色鹿学术工作坊第三期“中华世界与欧亚交流”成功举办。自2017年以来,工作坊已经连续举办三年,本次由社科文献历史学分社和陕西师范大学历史文化学院联合主办。工作坊旨在鼓励和扶持欧亚历史研究领域的青年学者,加强青年学者以及学术出版编辑的交流与互动,希望跳出传统中国史或世界史的框架,跳脱断代史的区隔,倡导多学科对话。

本次工作坊共有8位学者做了主题报告,围绕古代华夷秩序的实质与表达、周边人群与政体的动向、欧亚文明的多元交流等内容展开在线研讨,吸引了来自高校、科研院所的学界同仁及普通读者共300余位共同参与。以下对工作坊选取部分报告进行整理,以飨读者。

人口交换:中华世界与欧亚交流的主体

中国社科院民族学与人类学研究所陈春晓老师报告的题目是《伊利汗国的汉人移民——兼与入华回回人相对比》,她认为,人口交换是东西方文明碰撞的最主要也最直接的一个动因,移民是中国与欧亚交流的主体和践行者。

在人类历史上,战争是带动人口流动的一个主要因素。蒙元时期,亚洲范围内发生了大规模的军事战争,它所带来的人口迁徙,无论是频繁程度和规模都是前所未有的。有许多汉人西迁,同时也有大批的回回人迁入中国。但关于双方移民的研究,却呈现出并不对等的情况。中国学界自陈垣先生的《元西域人华化考》以来,关于回回人研究有非常丰硕的成果,俨然已成为民族史研究领域的一个显学。而关于伊利汗国汉人移民的研究却非常稀少,学界关注也不多。陈春晓老师认为,这种差异的产生,最主要原因还是史料的不均衡,丰富的汉文史料为研究入华回回人提供了坚实的史料基础。但波斯语文献中关于汉人移民的记载就要少得多。

接着,陈老师从西迁汉人的身份和迁徙背景、西迁汉人在伊朗的分布和生活状况以及西迁汉人对传播汉文明所作出的贡献这三个方面介绍了伊利汗国汉人移民的历史情况。

西迁汉人中最大规模的一次,就是蒙古西征军中的一支汉人千户。1252年蒙古大汗蒙哥委派胞弟旭烈兀率军出征西域诸国,西征军专门向中原汉地征调了一个千户的汉人部队。《世界征服者史》《史集》《世系汇编》等波斯文史料里均有记载,汉文史料《元史·郭侃传》里更详细的记载了郭侃是这个队伍的一名统帅。这个千户的性质是炮手工匠部队,主要职责就是操作各种类型的炮,为作战提供辅助,有投石机手、火器手、弓箭手、炮手等等,在征服木剌夷、报达,甚至后来在对叙利亚和埃及的战争中都有参与。这支炮兵千户就是当时最大规模西迁的汉人移民。

第二类汉人移民是蒙古统治者身边服务的医师。史料记载显示,历任伊利汗身边一般都有一群汉人医师为他们服务。日本学者宫纪子曾考证出其中一位医师的名字。张子和《儒门事亲》中统三年刻本的序言中提到了旭烈兀身边有一位医官——“尚医傅野”。宫纪子对照波斯文史料,认为“傅野”就是波斯文史书中的汉人学者Fumenji(傅孟质),“孟质”是傅野的字。此外,伊利汗国一个著名宰相拉施都丁与汉人医师的关系也非常密切,他捐资兴建的拉施特镇有大量的汉人医师在那工作。他还主持编写了三部医学著作《中国医学》《中国药学》和《蒙古药学》,遗憾的是只有第一部保存至今,目前已由北京大学波斯语专业的时光老师翻译出版。可以说,是蒙古统治者和以拉施都丁为代表的波斯精英以及西迁汉人医师共同将中医传播到了今天的伊朗地区。

第三类汉人移民是工匠群体。关于这批人的史料文献记载非常有限,但有丰富考古资料和艺术史资料可以证明,在伊利汗国曾经生活着数量相当可观的汉人工匠。伊利汗的夏宫苏莱曼王座遗址中出土了许多颇似汉地的建筑构件,带有中国风格的龙、凤、牡丹等装饰图像。而且遗址中还有生产釉面陶砖的工坊甚至还有窑址,可以推测这些陶砖很可能是现场烧制的,这些迹象都表明在夏宫的营建过程中,一定是有相当数量的汉人工匠聚集在这里。此外,在伊利汗国生活的汉人还包括伊利汗的后妃女眷以及为他们服务的奴仆,还有一些儒释道人。

蒙元时期西迁的汉人移民,确实给当时的伊朗地区带去了汉文明,影响最为显著的领域是医学、艺术、天文历法还有饮食等方面。旭烈兀时代的波斯大学者纳昔剌丁·徒昔编定的天文表《伊利汗积尺》中就记录了中国的历法,由波斯语拼写的天干地支。14世纪的《列王记》插图所绘的波斯神话里的君王都是蒙古人的衣着造型,且带有非常浓烈的中国绘画的风格。而关于饮食文化,在这个时期,大米、小米这些作物在伊朗开始推广,14世纪也门剌速勒王朝编纂的《国王词典》中还收入了描写筷子的词汇,这都是汉人饮食的影响。

但是,比较蒙元时期西迁汉人移民与同时期入华的回回人的历史境遇,可以看到双方存在明显的差异。从政治地位上看,元朝统治下的回回人属色目人,整体地位在汉人之上,在元朝是属于社会地位比较高的阶层群体。回回人在元朝上下各级机构中都可以做官,甚至能够官居宰相。经济上,回回人很多为斡脱商人,具有较好的经济实力。同时期在伊利汗国生活的汉人移民多为巫医乐师百工之人,社会地位并不太高,经济实力不强,且很少有能参与政治的,基本都藉藉无名。再看社会影响力,这其实跟身份地位也息息相关。回回语被列为元朝三种官方语言之一(另外两种为蒙古语和汉语),元朝还设有回回国子监等机构进行回回语的翻译教学工作。但汉语在伊利汗国就没有这种影响力,可能只在小范围内使用,或只在汉人移民聚集区使用。另外,看历史的印迹,从长时段的视角来评估移民的影响,入华回回人给中国留下了较大的历史印迹,即回族的形成和伊斯兰教在中国的传播。而在伊利汗国的汉人移民就显得默默无闻了,政坛上的缺失使族群的影响力十分微弱,虽然对当地文明做出了很大的贡献,但没有保留下这个族群的独立性,最终汇入了当地的族群中。

复旦大学邱轶皓老师同样关注蒙元时期欧亚世界的互动,他报告的题目是《金帐汗国与东亚》,他从金帐汗世系、金帐汗国的地位与名号、金帐汗国在中原的分地等方面讲起,梳理了金帐汗国的历史及其与其他政治体的互动。邱轶皓老师提出了一个“蒙古折叠”的概念,旧的蒙古帝国消亡之后,在不同的空间与时间维度中曾出现许多宣称是“蒙古”遗产继承者的新兴政权,我们该如何看待和思考这一问题。中央民族大学袁剑老师则关注到近代以来的“跨界民族”概念,他报告的题目是《“跨界民族”及其议题生成——“边疆”-“民族”关系结构视角下的思想史考察》,他从思想史视角考察了“跨界民族”议题及其相关话语论述在中国与西方不同的生成过程,他指出,中国“跨界民族”议题的整体性生成具有时代的特殊性。从“跨界民族”议题及其相关话语论述的形成过程而言,中国与西方在“跨界民族”议题层面存在着不同的发展时间线。从相关议题生成的角度而言,中国自身的“跨界民族”具有一个基于“边疆”-“民族”关系结构的演进路线,并在此基础上构筑了中国的周边话语认知框架。

政权建设:透视东北边疆族群与东亚政治文明

中国历史研究院中国边疆研究所范恩实教授报告的题目是《汉唐东北边疆族群政权建设与东亚政治文明》,他认为,考察汉唐时期东北亚族群的互动历史与政权建设无疑对理解汉唐文明有着极大帮助。

对于一个政治体而言,从萌生到逐渐发育一直到建立国家的过程,有一些因素是很关键的,包括生产方式、权力的来源以及外来政治文化的影响。具体到东北边疆族群政治体的发展,范恩实教授认为,作为一种后发的政权,它们显然是受到周边外来政治文化的影响比较多。

两汉时期的乌桓、鲜卑主要是游牧生活,形成了“部落——部落联盟”这样的政治结构,而且这种政治联盟是一种非亲缘性群体。《三国志·乌丸传》载:“俗善骑射,随水草放牧,居无常处……常推募勇健能理决斗讼相侵犯者为大人”,统治者的产生实际上是一种推选制度,而且“大人已下,各自畜牧治产,不相徭役。”可以看出其阶层社会尚未发育完善,部落分散性较强。鲜卑的情况与乌桓既有相似,也有明显不同。《三国志·鲜卑传》载:“檀石槐策骑追击……由是部落畏服,施法禁,曲直,莫敢犯者,遂推以为大人。”统治者的产生也是一种推选制度。从檀石槐开始,他靠着勇绝果敢,被推举为部落首领,然后通过极力发展军事,建立起一个东中西三部的军事联盟体,接近于匈奴的政治体系,而乌桓自始至终都没有建立起统一的政治体系,只是围绕着乌桓族群建立自己的政治体系,内部比较分散。

夫余地理位置比较适合农业,主要围绕农业基础来建立政治体,《三国志·夫余传》载:“多山陵、广泽,於东夷之域最平敞。土地宜五谷……国有君王,皆以六畜名官,有马加、牛加、猪加、狗加、大使、大使者、使者。邑落有豪民,名下户皆为奴仆。”显示出显著的社会阶层分化,强调亲缘性,国王、诸加均是世袭,贵族子弟宦于王,这表明它已经出现了官僚制的萌芽。夫余的政治结构接近于酋邦到早期国家这种形态,与乌桓、鲜卑有明显区别。

再看高句丽,早期的政治结构与夫余很像,依托于农业经济,史料记载“其国有王,其官有相加、对卢、沛者、古雏加、主簿、优台丞、使者、皁衣先人,尊卑各有等级。”诸加有继承性,重视军事,国王由部族间竞争到世袭,“诸大加亦自置使者、皁衣先人,名皆达於王”,权力渗透到部族社会,这种政治结构更接近于酋邦,而不是简单的部落联盟。

最后再看渤海,政治体早期具有较多家产制、封建制特征,但是它受到中原王朝的影响更多,从中央层面来看,国王以外的政治参与者主要是传统的,亲缘性、地域性的贵族群体——王室成员、首领、高句丽遗民府州都督刺史、具有唐式武职衔号的军事贵族等。此外,也出现被记作“臣”或“衙官”的初级官僚制下的贵族官僚。从渤海国第三代君主大钦茂开始进行中央集权建设,总的原则就是要消除首领、高句丽遗民府州都督刺史、军事贵族、内臣衙官等旧制度因素,代之以律令制国家官僚制度,完全模仿唐朝的三省六部制来构建自己的中央管理体系。在地方层面上,从高句丽遗民府州、靺鞨部落向国家统一规划的府州县制转变。另外,还建立了以自我为中心的羁縻统治,实际上,渤海也是一种二元制的国家,它除了对自己统治的核心部分进行一体化建设之外,对还处在渔业阶段的社会发展水平相对落后的部落实行了一种縻统治。当然,学界更多的认为它可能是一种对唐朝的模仿,跟征服王朝所谓的二元制度是完全不同的。

综合以上几个汉唐东北边疆族群政权建设情况的分析,范恩实老师认为,它们的政治结构主要由自身的生产方式、社会发展水平决定,受华夏政治文化的强烈影响,受内亚政治文化的影响相对要少。东亚政治文明的显著特征,是建立在农业经济基础之上,宗族、亲缘关系在政治演进过程中发挥重要作用。华夏文明从东周时期开始,通过战争的催化,官僚体系逐渐形成,建立起一种非人格化的政治制度。到了秦朝统一,发展出一个中央集权的、统一的官僚制政府,即陈寅恪先生所谓“三代已亡……一切用秦”。而华夏周边的农耕族群,在政权建设过程中,不可避免受到华夏政治文明的影响,尤其是统治者,常常接受官僚制国家的政治思想和政治理念,但是又受到自身社会发展水平、传统政治势力保守性等方面的束缚,在制度建设上会进行适应性调整。范恩实老师指出,政治思想和政治理念两者之间的张力是理解相关政治体政权建设的重要切入点。

吉林大学赵俊杰老师长期关注东北地区的古代民族历史,他报告的题目是《长白山金代礼制建筑布局相关问题》,介绍了金代长白山神庙遗址的发掘情况、建筑形制布局与功能,探讨了金代礼制建筑布局的相关问题及其对汉文化的吸收,并提出了南宋与金之间,何谓正统的思考。

宗教的流布:再思吐蕃与景教、摩尼教的联系

在中华世界与欧亚交流历史上,吐蕃的崛起是非常重大的一件事情,南开大学历史学院沈琛老师报告的题目是《再论吐蕃与景教、摩尼教的联系》。

沈老师首先介绍吐蕃帝国向西域扩张的历史背景。吐蕃从7世纪初开始崛起,向西征服象雄,向北征服苏毗,吞并吐谷浑,然后统一了整个青藏高原并与唐朝为敌。从7世纪下半叶开始,吐蕃与唐朝激烈争夺安西四镇。吐蕃向西进攻的路线主要是通过象雄及象雄控制的拉达克,经过勃律,再翻越葱岭,到达安西四镇地区。至792年唐朝在安西四镇驻兵三万,吐蕃在四镇的经略方被暂时阻遏。736~737年,吐蕃占领了小勃律。在此之后,唐朝跟吐蕃争夺的焦点主要就是勃律。安史之乱爆发后,唐朝从安西四镇等地撤回了大批的军队,吐蕃乘机攻占了河西,然后是安西四镇,唐朝的势力基本从这些地区撤出。此后,回鹘跟吐蕃围绕安西四镇进行了长期的争夺,基本上在8世纪末形成了吐蕃占据于阗、且末到鄯善这一带,回鹘占据疏勒、安西、焉耆、西州、庭州等地这样的局面。而在吐蕃的西部边陲,吐蕃以大食之门、护密娑勒城、昏驮多、朅师一线与大食交界,呈现出穆斯林与吐蕃佛教徒杂居的状态。

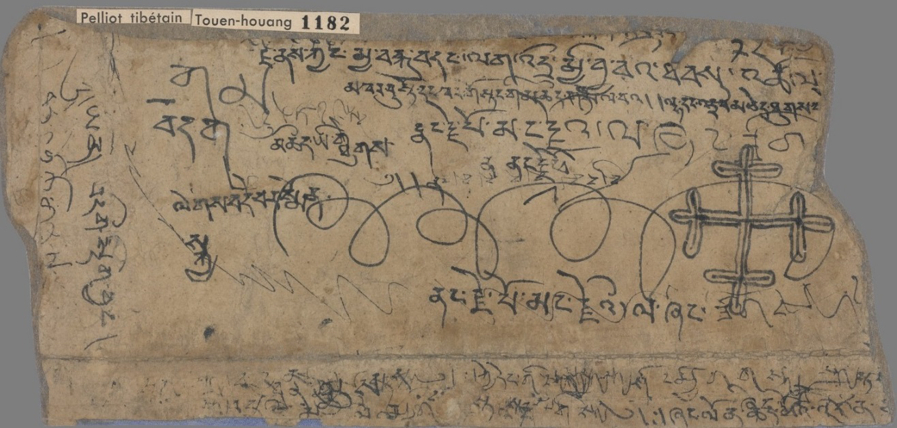

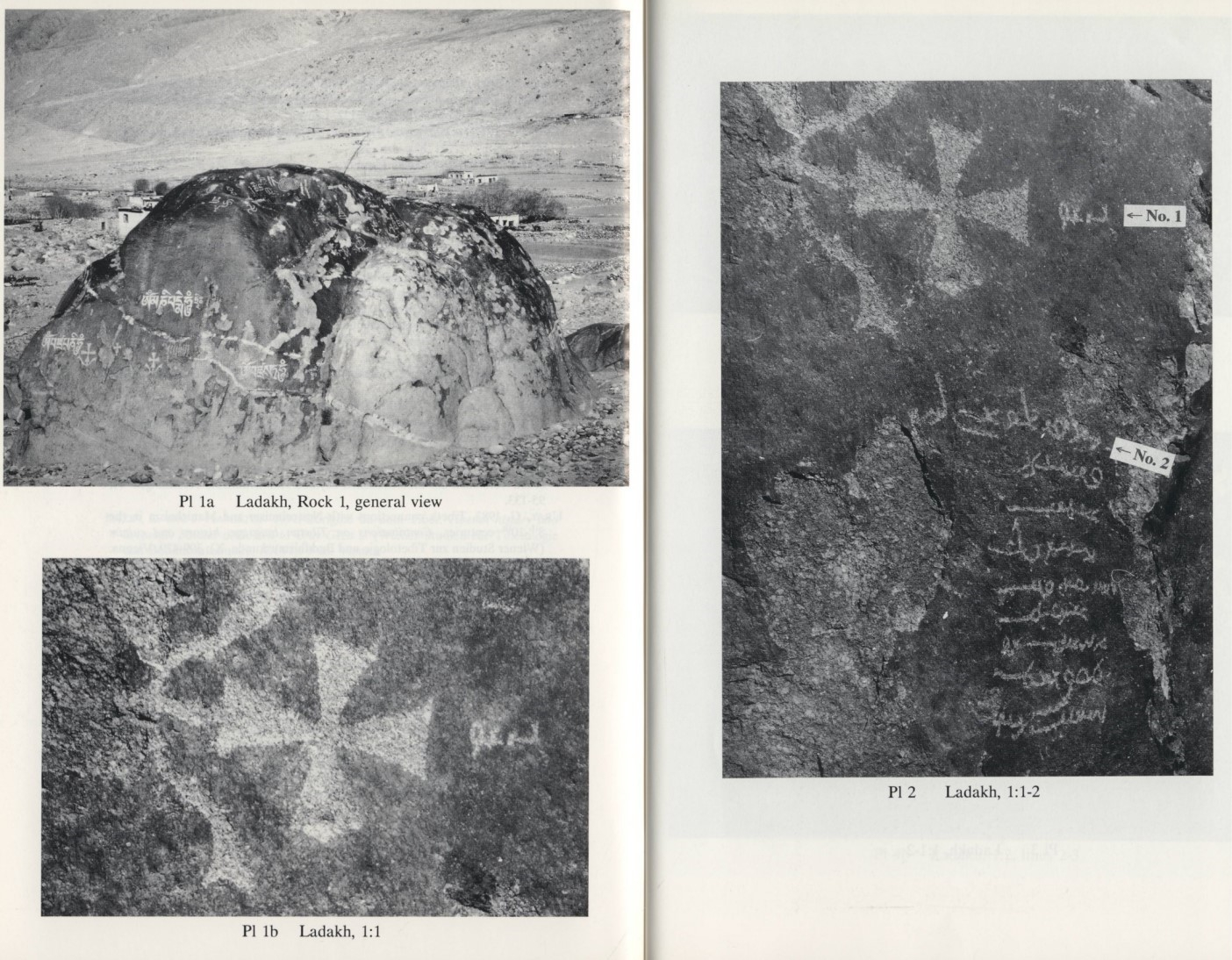

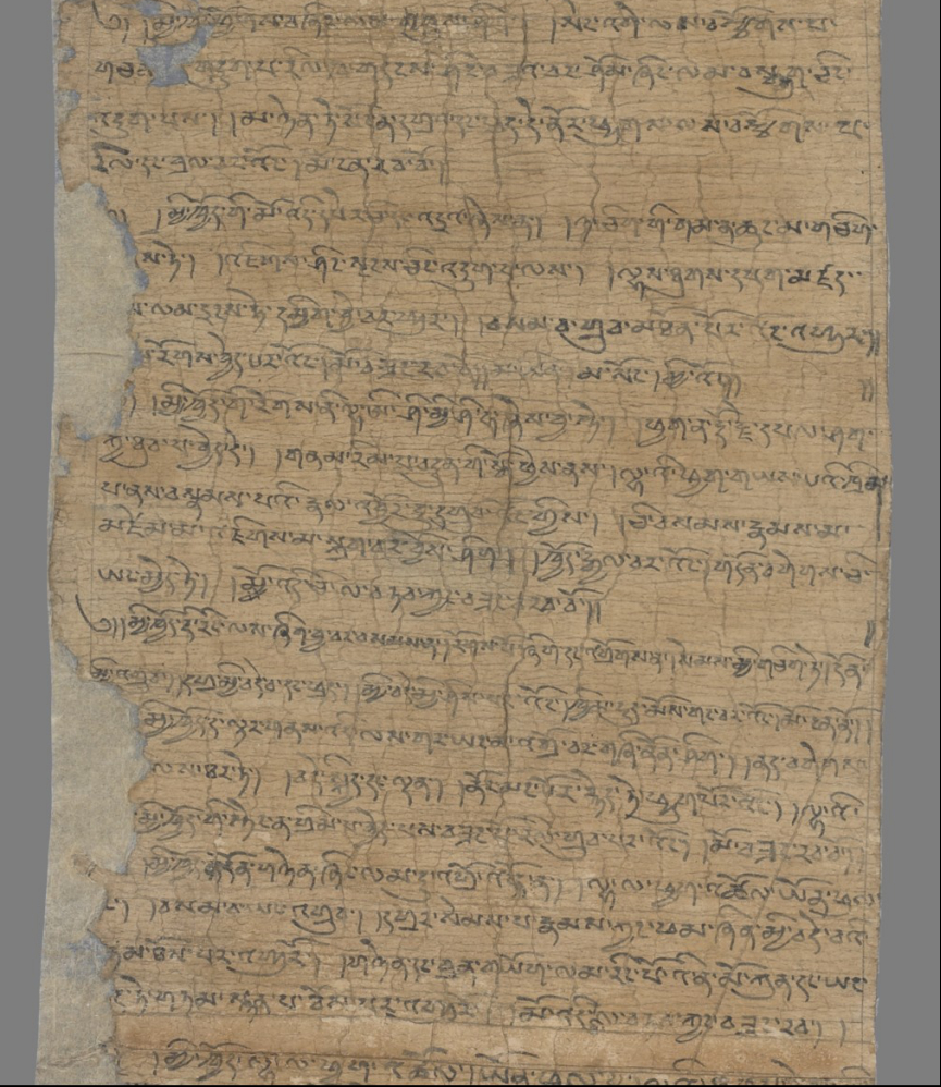

景教、摩尼教是所谓的“三夷教”之二,在欧亚世界进行过广泛的传播。而关于吐蕃与景教、摩尼教的联系,史料其实非常少。学界主要讨论的是五组史料,景教东方教会牧首提摩太一世的两封提及吐蕃的叙利亚语书信;拉达克唐泽(Tangtse)、洞噶(Domkhar)地区的十字架石刻题记;敦煌藏文P.t.351《占卜书》中包含的景教色彩的内容;敦煌藏文文书P.t.1182与P.t.1676上所绘的十字架以及赤松德赞所撰《正语量略集》中包含的反对摩尼教的内容。

提摩太一世是大食统治之下的景教东方教会牧首,在景教发展史上具有非常重要的地位。他留下了一组书信,其中有两封涉及吐蕃,云吐蕃为景教教区,并将向吐蕃派遣大主教。值得注意的是,当时是赤松德赞执政末期,佛教已经被立为吐蕃的国教,吐蕃当局接受景教大主教入蕃的可能性不大,但也不能完全排除这个可能。

拉达克地区的十字架石刻题记遗存有很多,与吐蕃有关的一组在唐泽、一个在洞噶地区。关于拉达克唐泽地区的粟特文十字架题记,根据十字架的形制和题记内容,可以判定这是景教的十字架,还有的粟特语题记中的人名具有摩尼教的因素。也就是说,在经过拉达克去往吐蕃的这条道路上,一些信仰景教和摩尼教的粟特人在这些石头上刻下了十字架题记。洞噶地区的所谓十字架题记实际上是吐蕃时期的十字架式塔身的佛塔,与达考特山谷的吐蕃佛塔题记一致,不能视作景教十字架。

最后是赤松德赞所撰《正语量略集》,收录在藏文《大藏经》中,里面专门有一段内容批判了摩尼教。赤松德赞批判摩尼教曲解其他宗教教义为己用,说明他对于摩尼教的基本教义是有所了解的。另外。前辈学者指出《历代法宝记》中批判“末曼尼”(即摩尼)的内容可能是吐蕃关于摩尼教知识的来源,并由剑南道传入吐蕃。沈琛老师指出《韦协》中赤松德赞即位初期禅法自剑南道传入吐蕃的记载应系伪托,《历代法宝记》应是由敦煌传入吐蕃。而《历代法宝记》并未涉及摩尼教的教义,不可能为《正语量略集》中摩尼教知识的来源。

结合吐蕃的发展史,沈琛老师推测,景教和摩尼教知识传入吐蕃的途径应该主要有两条,在东境是经由吐蕃统治下的敦煌,敦煌的景教和摩尼教僧人、文献是吐蕃了解相关知识的重要来源。西境主要由拉达克、勃律、护密一线,粟特使者可以直接到达吐蕃,也给吐蕃宫廷提供了接触三夷教的窗口。

中央民族大学张铁山老师报告的题目是《耿世民先生生平及其学术成就》,他回顾了新中国第一代民族语文学家耿世民先生的生平经历与学术贡献,盛赞其为我国现代突厥语族语言的教学和调查研究、西域古代语言文字和文献的研究以及西域历史、文化、宗教研究等方面做出了突出贡献。陕西师范大学冯立君老师报告的题目是《超克东亚——堀敏一“中华的世界与诸民族”的学术意涵》,通过剖析东亚世界论以及东部欧亚史的学术谱系,重点分析堀敏一关于“中华世界与诸民族”的学术意涵及其启示,从学理上揭示了东亚世界论自身蕴含的“超克东亚”的一个面相,从而形成了对于中古中国与欧亚世界互动关系的新的理解。

最后,社科文献出版社历史学分社社长郑庆寰对本次工作坊进行了总结,他认为,无论是汉唐时代抑或宋元以降的东部欧亚——中国与其广大周边世界的交流和联系,都是颇具价值的研究课题,需要不断重新审视。一群历史学、考古学和语言学学者,或讲谈历史真相,或剖析学术谱系,或破解悬置问题,希望在解读隋唐宋元时期的中国与周边世界上碰撞出更多火花,这样的工作值得继续推进下去。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司