- +1

上博藏楹联里的清代书法演变之迹:从金农到赵之谦

楹联为何在清代异军突起并成为众多书家表现的媒介?楹联的兴起对当时书坛具有什么影响?由上海博物馆研究馆员刘一闻担纲编撰的《上海博物馆藏楹联》近日由上海书画出版社出版,全集从馆藏454件楹联中精选289件,涉及名家173人,系上海博物馆藏清代楹联精品全集合。

全集同时收录了刘一闻撰写的《从楹联艺术看清代书法》和《从上海博物馆藏楹联看清代书法演变之迹》“述要”两篇,系统论述楹联的出现、发展,形制、内容,其与清代书法艺术演变及成就的关联等诸多问题。澎湃新闻特选刊其中部分章节。

扬州八怪

无论学识还是书画创作之境,金农(1687—1763)理当尊居“扬州八怪”之首。

金农早年问学于何焯,他的成就主要来自于苦读不辍,以致业精于勤而识见不凡。在书法创作上,金农更是迥立高标、独树一帜。《墨林今话》评说他“书工八分,小变汉法,后又师《国山》及《天发神谶》两碑,截毫端作擘窠大字,甚奇”。由此可见,金农的书学路径和他自创一格且极富名声的截毫漆书的大体来由。

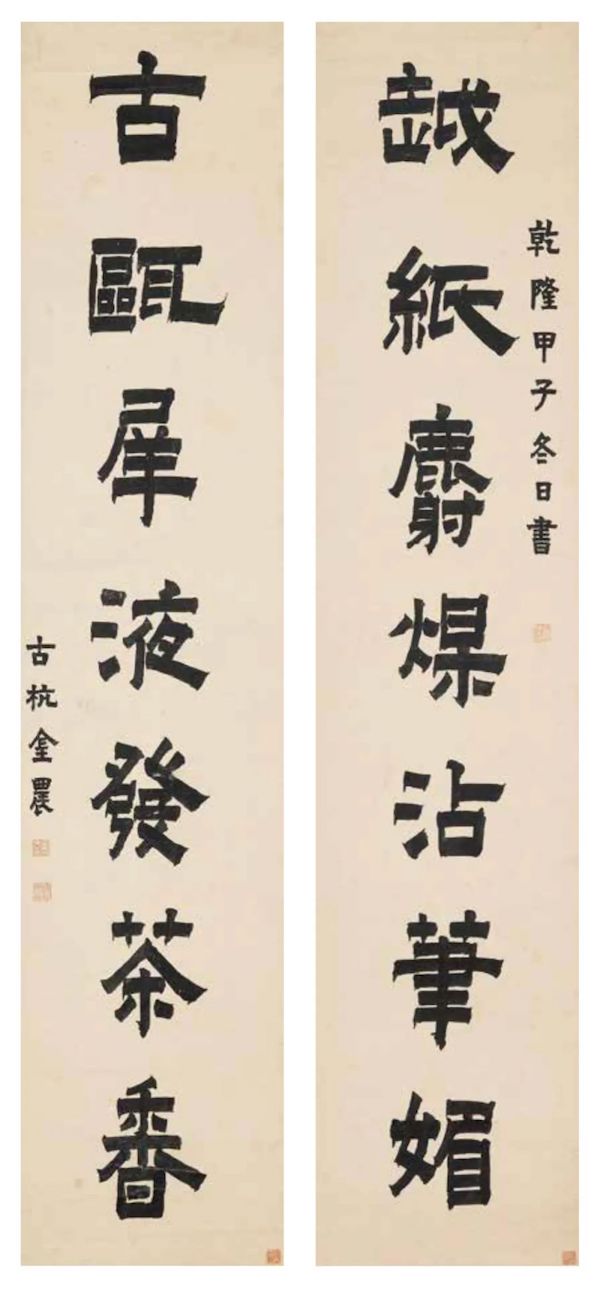

毫无疑问,在金农的所有书法作品中,最能代表他的创作水准的,自然是他的“漆书”,换言之,金氏的漆书书法,是对古来汉碑书法艺术的继承发扬和再创造。从传世的金农隶书作品看,确实反映了他的精湛表现技巧和深厚的创作功力。

上博藏金农58岁所书“越纸麝煤沾笔媚,古瓯犀液发茶香”七言联,正是他的漆书代表之作,无论用笔、结字、佈势均有独到之功,亦古亦新,妙不可言。

假如从技法要领上作出分析,所谓漆书一路书写方式,理当归属于隶书的创作范围。由此看来,清蒋宝龄于《墨林今话》的相关叙述未免片面。《国山碑》和《天发神谶碑》皆为三国篆书名刻,前者篆意浑脱,体势多呈圆融,后者则在篆隶互寓、圆中因方的书体之中,每见其刀笔意味。

其实,受郑簠影响,金农隶书最初接触的是东汉名碑《夏承碑》。此碑可称汉碑中的别调,体态虽为隶书,通篇却参入篆籀甚至楷书笔体。其结体亦多呈纵势,在运笔上强化了提按顿挫多种方法,线条对比尤显强烈。此外,他与同道之友“浙江印派”之首丁敬比邻而居,仅从丁敬为金农所刻若干常见印章看,便可知彼此间的深厚情谊。他们时相往来,诗歌互答切磋艺事,这对金农性喜碑版、广涉金石文字的充分体味,作用自不可估量。

金农前期隶书笔体圆润安雅,结构严整匀密。特定意义上的金农漆书,大致出现于作者五十岁上下,但见其明快利落、直起直收的用笔方法和内松外紧上宽下窄的结字特征,以及锋芒内敛非楷非隶的笔体样式,明显有异于习常隶书的创作形态。假如说,这一类点画方棱和结字狭长的书写手法为金氏前期漆书的特有表现特征的话,那么从金农的晚岁隶书作品看,似是更多地汲取了《天发神谶碑》中的丰富内韵。尤其他大量使用刮笔侧锋、果断行运的创作手法,愈加显现出金农书法举重若轻的这一书写特质。

藏品中另一件金农“摛藻期之鞶繡,发议必在芬香”六言联,为愙斋吴大澂旧藏,从结体自然、遣笔从容的书写风貌看,当属其成熟期之作。署款76岁的“德行人间金管记,姓名天上碧纱笼”七言联,为作者离世当年所书,但见通篇间错落有致、笔体参差,不拘常态、涉笔成趣,无疑为金冬心晚年漆书的代表作品。

当然金农之能不唯漆书一种,而即便都为截毫而书的漆书之称,也有束毫和放毫的不同。除此之外,表现在金农画幅上的题跋书或大量的尺牍之作等,皆从不同侧面塑造了这位卓越艺坛人物的绝高造诣。

在此,有必要再番述说的是,金农所处的时代,碑版的大量出土以及碑学书法创作的社会现象尚未正式出现,故尔,若从汉碑借鉴的运用方式上看,原本十分有限。金农隶书的根本意义,正基于他对原本稀少描摹对象的深刻理解和完整体验,以至再行创造最终成为一家之风。他鹤立于当时的隶书体貌,应被看作是摆脱时风直取汉人精髓的典范之作。也正因为这一点,才愈加彰显出金农漆书创作的特殊价值之所在。

在“扬州八怪”艺术创作群体之中,郑燮(1693—1765)是一位在造诣上仅逊于金农、然名声却不相上下的书画大家。

郑氏善画兰竹,以草书长撇之法运笔,笔力劲俏自成一格。他的书法,则以前无古人、徒矜奇异的以篆隶参合行楷诸体的所谓“六分半书”闻名于时。

纵观郑燮的“六分半书”,其艺术风貌主要体现在以下几个方面:首先,多体参合是郑氏书法的主要特征之一。清郑方坤在《国朝诗抄小传》中称郑氏“雅善书法,真行俱带篆籀意”。清查礼在《铜鼓书堂遗稿》中也说他“行楷中笔多隶法,意之所之随意挥洒,遒劲古拙,另具高致”。李玉棻还评其“书法《瘗鹤铭》而兼黄鲁直,合其意为分书”。然而无论从哪个角度讲,都从根本上道出了“六分半书”的取径来由,和笔意相参合为一体的书写特征。

其次,郑燮同时是名画家,他的兰竹之法又与书法用笔及其相近,因而表现在他的书作上,往往是多富画意的笔调并互为颉颃。他十分欣赏北宋大书家黄庭坚的“写字如画竹”和“瘦而腴秀而拔”的书法风格,故尔这一挺拔劲逸的笔调,在他的书法作品中多有显现。郑氏在自题《墨竹》中曾说道:“至吾作书,又往往取沈石田、徐文长、高其佩之画以为笔法,要知书画一理也。”据此,他还得出结论并进一步阐述了在书画创作中,不仅仅是“以书之关钮,透入于画”,且要“以画之关钮,透入于书”的道理。难怪乾隆名士蒋士铨要用“板桥作字如写兰,波磔奇古形翩翩”这样的话,来形容郑氏书法的这一独到之处了。

在同一个话题内,“乱石铺街”也是人们多所知晓的时而反映在郑燮创作中的章法表现形式。所谓“乱石铺街”,即形容一件书法作品在通篇布局上的富于节奏和错落有致。在创作中,郑氏一方面向传统绘画汲取养料,同时也以古代优秀书法作品引为借鉴之本。他从颜真卿的草书名作《争座位稿》中寻求信手而来的虚实参差之态,又从摩崖大字石刻《瘗鹤铭》获得古拙奇峭、雄伟奔腾之势,正因为此,反映在郑氏书作涉笔成趣、欹斜短长外相之下的,自是一派峻迈畅崛天真烂漫的气骨精神。

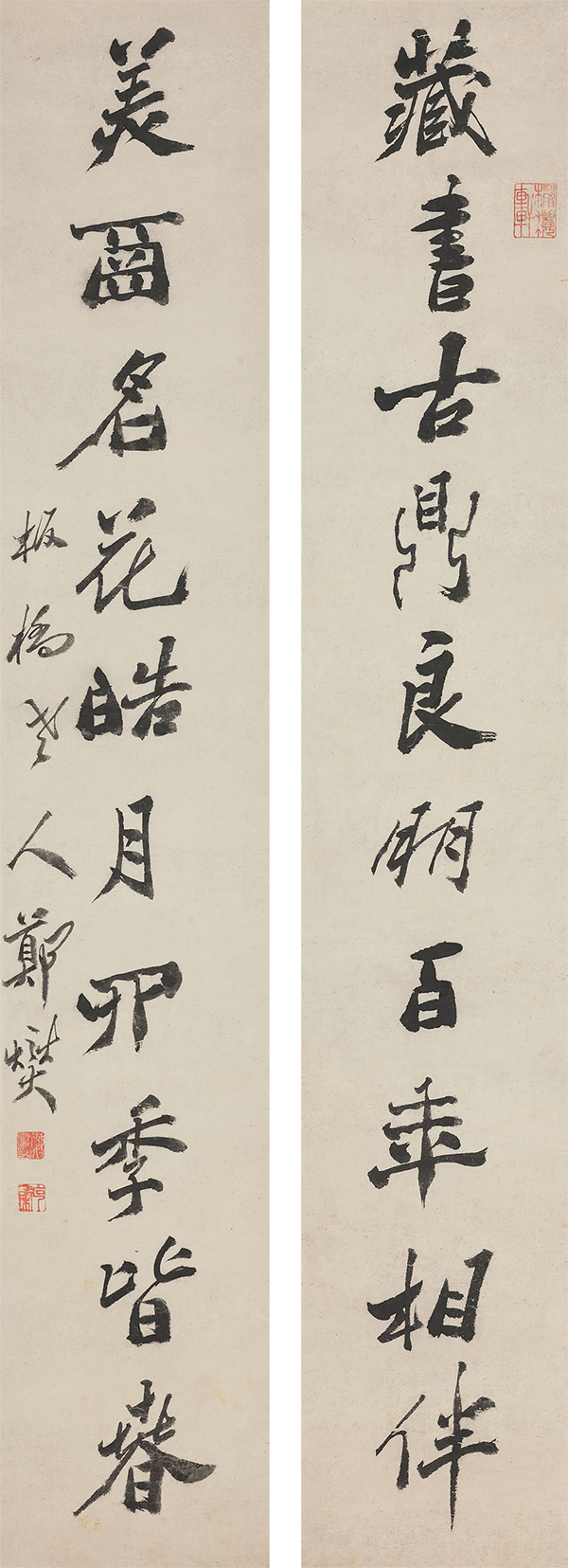

如郑燮所书“子瞻翰墨擅天下,诸葛风流无古今”一联,融隶、楷、行、草自成体式,观其态亦庄亦谐、观其神亦佛亦仙。不失为一件同时显现碑帖意味的上乘书作。

又上博藏品“藏书古鼎良朋百年相伴,美酒名花皓月四季皆春”行书十言联,为郑燮书法的典型之作。但见运笔跌宕起伏,笔道刚劲恣肆。结字形体多变,似正而奇,每显姿态,此间,尤其通篇由诸体参合而起的变化莫测、新意迭出的一派金石意味,洵为难得。

高凤翰(1683—1748)除绘画外,同时擅长隶书和草书创作。文献记载虽说高氏隶书亦脱胎于汉碑,然而从现象上看,他多率性为之的书写方式,仅效法郑谷口一路而已。高氏55岁右手致残之后,改以左手书画,所作更显奔突放达。此“道德之言五千以退为进,安乐之窝十二反客作主”隶书十言联,即为彼时所作。高氏行书与其隶书风格在总体气息上大致仿佛,但见笔体利落、绝去依傍每见性情。除书画外,高氏尚善治印与製砚,与其书画创作可谓胎息如一。

李鱓(1686—1756)的艺术造诣主要表现在绘画方面,凡山水花鸟无所不能,秦祖永《桐阴论画》有评“李复堂鱓,纵横驰骋,不拘绳墨,自得天趣,颇擅胜场”。他的书法与其绘画可谓一脉相承,往往不求笔致精到,只求气韵通达而一无顾忌。观此“花香鸟语,琴韵棋声”行书四言联便是一例。而另一件作于戊戌岁秋多呈行楷书体的“情高鹤立崑崙峭,思壮鲸跳渤海宽”七言楹联,则因属早年之作以致性格未显。

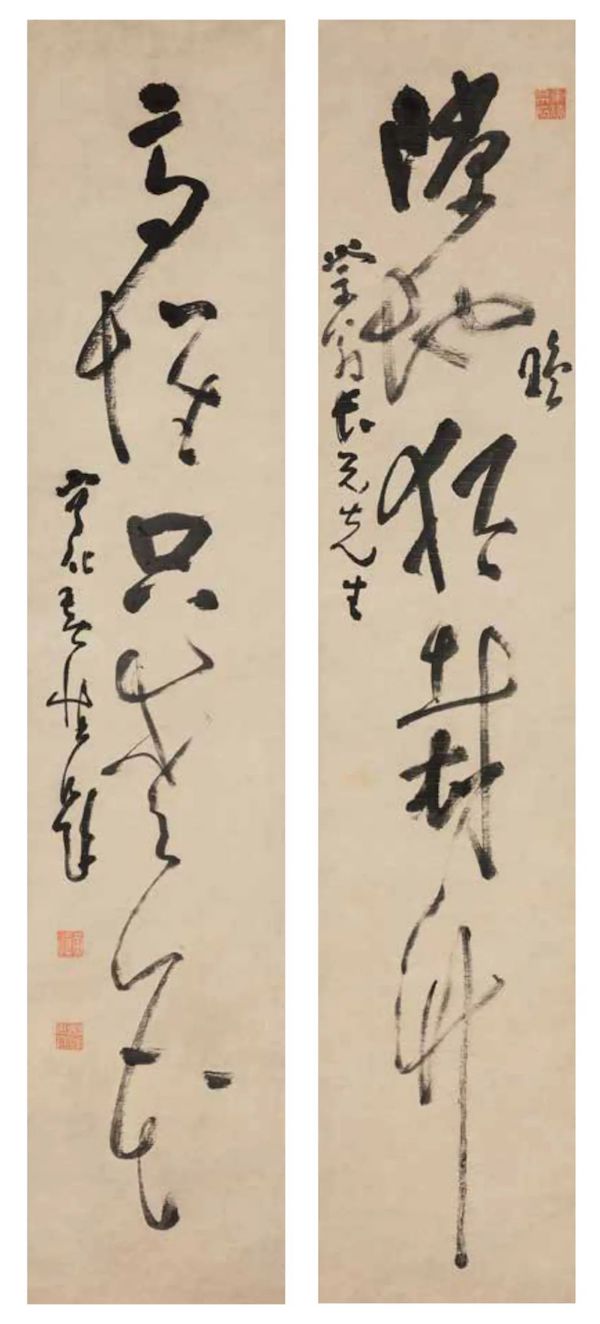

“扬州八怪”中同擅书画之道的黄慎(1687—1802)颇值得一说。黄氏书法大都是个性强烈的草书一路,但见笔致苍老线条生拙,结字奇特行气连贯,似书似画饶有趣味,然出处有自。从现象上看,他的草书结体不同程度受到唐代怀素、张旭两家书风影响,用笔上,竭尽轻重缓急、欲断还连之能。黄氏亦善用裹锋作书,虽意态狂放,纷披大开大合似飞流急湍,然总体上不致有悖格辙。

高翔(1688—1753)长于书画篆刻。善山水,法弘仁、石涛。尤以笔意疏秀、墨色苍润的墨梅一式享誉画坛,时与以画梅驰名的金农、汪士慎鼎足而立。因时代故,高氏书法表现基本范围于所见有限汉碑风格,此间他的以疏朗朴茂为主的创作特征亦多从借鉴中来。同时,他的书风还受清前期名家郑簠影响,一时以婉丽妙曼为审美趋尚。馆藏“帷幔下垂香不散,幡幢高挂墨初乾”为高氏所作七言行书楹联,但见笔调明快结字宕跌,一贯始终的通篇气息尤称难能。

罗聘(1733—1799)为金农入室弟子。在绘画上,所作人物、山水、花果及佛像等无所不工,亦能刻印,在创作上清雅可喜风貌自立。罗氏书法多显于画作,虽诸体皆能然不多见。此笔体娴熟的“竹声兼雨落,松影共云流”行书五言联,当为其寻常之作。

帖学诸家

在上海博物馆的收藏中,根据整理和清点的结果,明确显示出行书楹联作品为所有藏品最大量的事实。这个现象的发生,除了和朝野悉同的由彼时帝王喜好赵(孟頫)董(其昌)书法而起的习惯欣赏方式直接相关外,当然还源自于帖学书法的自身发展状况以及人们审美观念的根深蒂固。

明清之际,在书法创作上儘管出现过风靡一时的以张瑞图、黄道周、倪元璐、王铎及傅山为代表的所谓“奇崛书派”书风及其这类书风所带来的不断影响,然因时过境迁,清代前期的书坛表现,除尚未形成气候的少量篆隶书创作之外,基本上还是以秀丽流美的董其昌书风和累代相传的固有帖学一脉为其基本表现方式。其时最负声名的有张照,以及后来以翁方纲、刘墉、梁同书、王文治为书坛主唱的“帖学四家”。

从书法创作的独立视角看,所谓帖学,主要是指魏晋以下如鍾繇、王羲之父子的书风样式及其书学体系,在书艺上明显区别于碑学一域。

与我国传统书法一道紧密相联的,当然是为书者向来就具有的以“二王”风格为圭臬的习字风尚,此后亦步亦趋延接不断。偿若历史地看,代代相传的艺术创作,必然也会产生不同时期的代表书家,此犹如唐有颜、柳、怀、张,宋有苏、黄、米、蔡,元有赵孟頫、鲜于枢、杨维桢,明有文征明、王宠、董其昌等等,此中人物,真可谓好手迭出不胜枚举。

在帖学书法创作领域,身处清代前期书坛的张照(1691—1745),不能不说是一位继往开来引领时风的前驱人物。从时间上讲,张氏比“帖学四家”早半个世纪,他的创作径取“宋四家”中的米芾和明代后期的董其昌,并以行草书风格独步当时。往《书画记略》曾记“得天书法初从董香光入手,继乃出入颜米。天骨开张,气魄浑厚,雄跨当代,深被宸赏”。稍后的王文治对他同样赞赏有加:“赐谥都仍文敏名,吾朝司寇继元明。纵然平淡输宗伯,多恐吴兴畏后生。”面对一片夸赞,彼时钱泳却在《履园丛话》中说“得天能大能小,然学之殊令人俗,何也?以学米之功太深故也,至老年则全用米法,至不成字”,此应为行家中肯之言。

尽管如此,对于自己的书作,张氏依然充满自信并自恃高明。犹记在其《行书婆罗树碑记》署款中尝自题道:“得天此书虽不敢唐突古人,然香光殁后无此豪翰百年余矣。”(见馆藏《张照行书轴》)由此可见,为书者如此睥睨过往并题署自负之论,想来与作者当时的声名煊赫和养尊处优的高官之身直接相关。

在“帖学四家”之中,翁方纲(1733—1818)是最耐人寻味的一位。在书法创作上,他以正统帖学书风称雄乾、嘉两朝,享誉极高。在书学理论领域,他同时是一位精研金石碑版之学的权威人物。这一反映在实践和研究的表面似互不相涉、内中却紧密关联的突出现象,反而从另一个侧面确立了翁方纲在彼时业界的双重地位。翁氏书作以行书为主,他恪守于传统书法的书写原则,究于点画结构的出处与来历,唯恐脱离格辙,近乎亦步亦趋。包世臣在《艺舟双楫》中说他“宛平书只是工匠之精细者耳,于碑帖无不遍搜默识,下笔必具其体势,而笔法无闻,不止无一笔是自己已也”,又云其书为“行书能品下”。彼时的杨守敬也说“覃溪见闻既博,一点一画间皆考究不爽毫厘,小楷尤精绝,但微嫌天分稍逊,质厚有余,而超逸之妙不足”。从书法创作的视角看,包氏对翁方纲的评价不致全无道理,然此穷搜细究、稳不失步的性格,或正适合于考订求证之学。

“尊彝铭篆倾三雅,政事文章本六经”七言联,为翁方纲行书之作,从中当可见其深厚的书写功力。另一件“放开眼界,立定脚跟”隶书四言联,为其中年之作。此为翁氏偶有隶书之作之一,其笔体意味与其行书可见如出一辙。

在书坛上素有“浓墨宰相”和“淡墨探花”之称的刘墉(1720—1805)、王文治(1730—1802),是两位在艺术风格上可以相提并论和互为比照的书法名家。

刘墉书法早岁入手赵孟頫,中年之后变通诸家自成家数。在学习古人的过程中,刘墉的审美观念与“帖学四家”中的梁山舟颇多相似,即不斤斤计较于形态本身而唯求精神合契。故尔相对其他三家,他的书写风格最为突出。刘墉的不同之处正在于,他能够在娟秀华美甚至妩媚纤丽为主要表现特点的彼时书坛,异军突起地以貌丰骨劲、味厚神藏的个性化笔体自显。

刘墉之作初看粗率拙钝、信手而为,然细细推敲之下,方见得他的大智若愚、文冠武略式的另番高明。尤其是刘墉善用裹锋的运笔之道,更使他的创作别具妙处。包世臣对刘氏书作多有赞评,他说“文清少习香光,壮迁坡老,七十以后潜心北朝碑版。虽精力已衰,未能深造,然意兴学识,超然尘外”“然其笔法则以搭锋养势,以折锋取姿。墨法则以浓用拙,以燥用巧。结法则打叠点画,放宽一角,使白黑相当,枯润互映,以作插花援镜之致。卷帘一顾,目成万态”。从实物看,刘氏书法确具以上特点,特别在笔法和墨法上,信通常技巧手段犹不能作同日语。此中,“客过茅蓬非率尔,诗如锦绣益飘然”行书七言联,为其最具典型风格的作品之一。

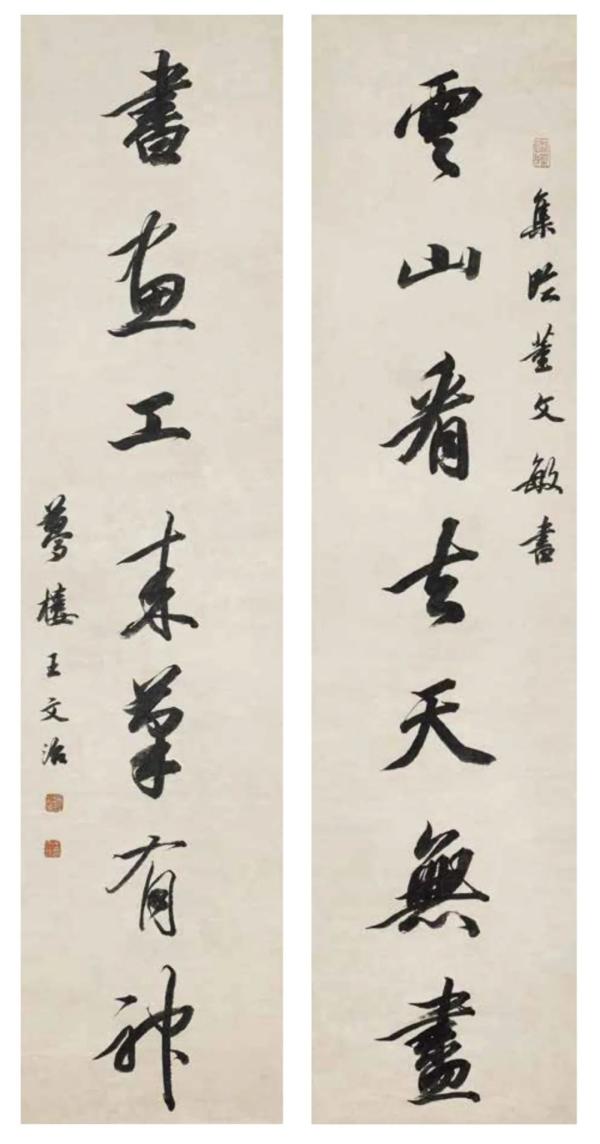

王文治的楷书得法于唐代褚遂良、南宋张即之和唐人写经一体。行书则以《兰亭》《圣教》两序及笪重光和董其昌为借鉴对象。从总的书写风格看,他的书法亦归于秀丽明洁一路。

对于王文治的评价向来褒贬不一,褒者誉之为“秀逸天成,得董华亭神髓”,贬者则论之“沾笪江上习气,入轻佻一路终不庄重”,如此等等不一而足。儘管如此,王文治“笔力遒实,体製整密”的以功力见长的独立书法风格,却是当时大多数书家所难企及并一致赞同的。

在总体创作上,王氏的楹联书写似乎变化不大,如“读书大游览,为善小薰修”便为其基本模式。此间,以禊帖为主要书写内容的集句之作占了一定比例。

梁同书(1723—1815)书作自幼汲取颜(真卿)柳(公权)法乳,中年用米(南宮)之法,继而步履董(其昌)之妙。此间或严于法度气质绵厚,或意味醇正风姿婉约,皆自成家数。“帖学四家”中,梁氏在世年岁最长,至暮年依然健笔自运,丝毫不见颓意。他擅长大字,虽风貌遒壮,然气息安雅,老境所书愈归纯朴本真之态。

梁氏作书通常仅行书一体。馆藏“万轴丹黄无脱简,千寻清白有遗风”行书七言联为其86岁所书,从中自可见得遣笔从容之态。另一件作于93岁去世当年的“文章高摘汉唐艳,骚雅浓薰李杜香”书联,则依然如瞽者按拍般丝丝入扣而不见衰容。

钱澧(1740—1795)书法以得颜鲁公真髓获得时誉。郑孝胥激赏“南园先生之书,自蔡君谟以后一人而已,结体虽出鲁公,而计白当黑,特多新意。观君谟金笺帖万安桥碑,可见其诣力相近处。惟南园笔性峻拔,发扬蹈厉之概,微不同耳。何子贞、翁叔平皆尝求其墨迹,张于四壁玩之,盖欲涤赵董之侧媚,必有取乎此也”。由此可见一斑。钱南园书作多楷体,从中尤可见他的精湛书艺和不凡功力所在。钱氏所作“名酒过于求赵璧,异书浑似识荆州”楷书七言联,但见用笔周到,气局宏大,故被人誉为独立鲁公堂奥者。钱氏所作行书,亦称骨力丰沛,多见旷畅清迈之气。

邓琰时代

在我国艺术史上,邓琰(1743—1805)是一位蜚声于书坛和印坛的大家。在碑学书法创作领域,同样是一位极受关注的人物。

长期以来,人们对于乾嘉以往书法群体的产生,大多认为必然是在碑学之风兴起之后所带来的。有的还认为,出土日多的地下文化养料,自然而然地会丰富这些书家的创作技能和支撑他们的创作热情,并期望藉此取得成功。如今看来,此类看法未免简单笼统,抑或导致偏颇。换言之,如果人们以另种冷静和客观的眼光来观察当时书坛及其创作的话,便会发现这一时代发展和人物行为的难能同一性。也就是说,在当时那个历史阶段中,一代先行者的引领作用,或许不可替代。从这一角度看,邓琰的出现,则无疑显得分外重要。虽说在邓氏之前,已有郑簠、朱彝尊、王澍、金农、丁敬、钱大昕和桂馥之辈,他们率先开启了金石学的大门,然而,邓琰的价值恰恰在于,他非但能身体力行地体验并拓展了碑学一域的审美内涵,更为重要的是,还为完善碑体书法的书写技能和技艺,以进一步确立碑派书法的美学意义,作出了卓越贡献。邓氏创作的意义还在于,他既有全面继承古典传统书艺的一面,更有立意创新的一面,如果说,前述诸家之作,一般局限于各善所长的或篆或隶一体的话,那么邓琰的书法创作却是多方面的,他是一位真正意义上的具有个人艺术体系的四体全能的书家,他完全担当得起如赵之谦所云“国朝人书以山人为第一”的隆誉。

活跃于清代中期的邓琰精熟于多种书体,其中篆书及隶书为邓氏最为擅长,可谓开风气之先。他在40岁前勤奋异常,大量临摹各类古代碑版。仅篆书一项,如《石鼓》《峄山》《开母石阙》《天发神谶》及唐代李阳冰《三坟记》等,竟每有临摹百本的惊人记载。邓氏40岁后发为自创,个己面貌日渐显现。他的最显著之处,就是通过颖毫间一波三折的笔法以直抒胸臆,来纠正彼时书作中去古甚远的“光”“亮”“圆”“齐”的描摹陋习,使这一法度淹没的靡弱委顿之风得以改变。在邓氏当时的创作中,由往日勤习所带来的书写现象,更让人窥见此中的功力过人和丰厚积淀。

上海博物馆藏有邓琰篆隶书作多件,其中楹联之作5件。此邓氏作品“上栋下宇左图右书,夏葛冬裘朝饔夕餐”篆书八言联即为典型。运笔洒脱俊逸,结体安雅修长,且已褪去刻意之态,邓氏之作的当家本色日益显现。此时,邓琰的篆书创作渐渐形成以“铁线”为骨、“玉筯”为形的鲜明个人风格愈见凸现。

除楹联体裁之外,邓琰篆书风格的多样性和一致性,还分别表现在他的各个时期的创作之中。从记有具体年款的书作看,如邓氏作于44岁的《临会稽刻石》刻本与以往便有不同,虽说也是临摹之作,但若与其五年前创作的上博藏品《篆书谦卦轴》相比,两者间的差别显而易见。前者虽说书于纸帛,然显得板滞刻露,而后者儘管经过二度刻作,但通篇神闲气定,尤其是由用笔结体所汇成的独到意蕴,令人顿生渐入佳境的鲜明感受。

邓琰篆书之作真正进入充分表现个人风貌的独立王国,是在他55岁之后。这个时期,通常是指嘉庆改元(按:为避清仁宗名顒琰之讳,邓氏遂改书署款)作者易款为“邓石如”“顽伯”“完白山人”直至他去世的那一整个阶段。纵观这一时期的作品,表现在内质上,往往更多地呈现出一种纯粹性格化的倾向。具体表现为用笔意念上的果断旷放,于严谨中多显率意,结体上更见错落自然,在安稳中每寓遒厚峻健。此中,尤以本馆所藏的邓琰58岁时书于江苏邗江的《朱文公四斋铭篆书屏》为其晚年杰作。

跟篆书书艺一样,邓琰的隶书创作也独具风格。如前所述,自邓氏年幼之时,他就临摹了大量的汉碑之作,此中《史晨》《礼器》用心最多,故笔锋充盈厚重,笔势多石刻意味,字态古意盎然。稍后于时的赵之谦十分赞赏邓石如的隶书创作,他说:“山人书以隶为第一,山人篆书笔笔从隶出。”康有为之说也颇类似,只是对邓氏所书诸体赞誉更高:“怀宁集篆之大成,其隶楷专法六朝之碑,古茂浑朴,实与汀州分分隶之治而启碑法之门。”又云“完白山人尽收古今之长,而结胎成形,于汉篆为多,遂能上掩千古,下开百禩”“完白得力处在以隶笔为篆”。

毫无疑问,以上赵、康两氏述评,自为行家之论。通观邓琰作品,除不失古代篆隶书法榘度外,且能将此中笔体互相融合别裁新体,信非大手笔断难为之。在此,自不在于赵氏书法亦曾步履邓氏之故而多作抑扬,此中受益者更无意溢美于一时一事。

上博所藏数件邓琰隶书之作亦多有可观处。如邓氏书赠“春塘”者的隶书“春风大雅能容物,秋水文章不染尘”七言联便为一例。通篇地看,此联遣笔熟稔, 笔道返秀为朴,结字渐显狭长,较之甲寅秋日自楚归皖的52岁所书“万华盛处松千尺,群鸟喧中鹤一声”七言联,更显厚拙意味,尤以其“顽伯邓石如”落款方式,可知其书于嘉庆改元之后,年龄较前者或许更晚。另同为邓氏隶书七言联的“法因北苑矾鹅绢,体仿西崑擘凤笺”,也是一件出入汉碑的代表之作,笔体劲健、逸畅生动,且变化多端不为常法所囿,此中鲜明的个人风格,尤令人備加推崇。

历史地看,一代巨匠邓琰的出现,直接影响了乾嘉以后书坛整整二百年的创作,儘管邓氏一生仅六十三年,但是他的存在意义,却上可洞开唯晋唐为尊的千年大门,下能启发书法新风的立起,可谓功不可没、影响深远。

然而客观地讲,邓氏也有他的局限之处。譬如,由于邓琰是一位云游策杖、四海为家的职业书法篆刻家,因而在他的创作中,时而会出现较大的水准差异。同时“以胸中少古人数卷书耳”之因,作品中的庄户俚俗之气在所难免。上述情形的生发,往往还会牵带出他在借鉴民间刻石创作过程中间或出现的有伤大雅的任意增损文字笔画的陋习。

在清代中期,活跃着一些在业界颇具声名的书法家和篆刻家,此中,安徽歙县的巴慰祖和上海嘉定的钱坫便是此中代表人物。

巴慰祖(1744—1793)初随当地书画篆刻前辈程邃,是一位富收藏擅书画的篆刻名家。受摹古之风影响,他曾摹刻《顾氏集古印谱》,将其中部分秦汉印集成《四香堂摹印》二卷,几可乱真。在创作上,其刀法、字法和章法皆有独到处。篆刻之外,巴氏书法以隶书为主。尝见他曾有不少临摹汉碑之作,如《华山庙碑》《西狭颂》《曹全碑》等各类风格,或劲健或丰腴或雄阔,具体表现在笔体运用上而尤显其能。

巴慰祖于书法一域的临摹,可谓笔体周正、工力精深,唯憾者,所作鲜有个性。“诗入司空廿四品,帖临大令十三行”隶书七言联为存世不多的巴氏墨迹,细观之下似见明代文家父子的书隶遗格。此作虽少个性风貌,然因其适处碑学书法之初始阶段,故而难得。

钱坫(1744—1806)也是碑域书法的先驱人物,精于训诂小学。在创作上,通常以篆书为主要表现手法。他的篆书取法李斯、李阳冰,复于青铜鼎文中汲取养料而终成一家之风,此在当时书坛可称特殊一例。洪亮吉《北江诗话》中说:“钱州倅坫工篆书,然自负不凡,尝刻一石章曰‘斯冰之后直至小生’。”由此可见其在此域的造诣及作者的自信自赏程度。

钱氏所作的确身手不凡。他的能够全面体现“二李”铁线玉箸笔体意味的深厚功力,远胜于一般书家。如钱坫书于下世当年的“架有异书门无俗客,行为世表文作词宗”便为他的典型之作。此间运笔施墨的圆润健拔之状,以及结体布置的安雅有度,皆不愧为一代写手。然而由于嘉庆四年(1799)手疾之碍,他的部分书作也存有把控失当,甚至还生出字态离形以致有气体轻佻之诟。如馆藏作者于此后五年仍以左手所书的那一件“远性风疏佚情云上,清行出俗能干超伦”篆书八言楹帖,便是生动之例。

馆藏中有一件钱坫真书之作颇引人注目,书于嘉庆丁未(1787)44岁时,联语为“小学且成金石癖,古文不绝江河流”。笔致内敛厚重,结构沉稳端严,通体间显颜骨柳筋气象。此中,笔调清健的行款与楹帖主体相映成趣,皆具观瞻之美。

除篆书一体,在钱氏书法创作的相关文字中,几乎不涉及他的旁种书体,这自然是因为此类作品原本稀少的缘故。

浙派印家

在邓石如同一时代,出现了一个以丁敬、黄易为首的在我国印学史上占有重要地位的印学团体,此中人员因为大都为钱塘(今浙江杭州)人士,故有“浙江印派”或“西泠八家”之称。

除篆刻之外,这些印人大多兼长书法绘画创作,本馆便藏有黄易、蒋仁、奚冈、陈鸿寿和赵之琛的楹联之作。

《清史稿》有载:“黄易(1744—1802),字小松,钱塘人。父树穀,以孝闻,工隶书,博通金石。易承先业,于吉金乐石,寝食依之,遂以名家。官山东运河同知,勤于职事。尝得《武班碑》及武梁祠堂石室画像于嘉祥,乃即其地起武氏祠堂,砌石祠内。又出家藏精拓双钩锓木。凡四方好古之士得奇文古刻,皆就易是正,以是所蓄甲于一时。自乾、嘉以来,汉学盛行,群经古训无可蒐辑,则旁及金石,嗜之成癖,亦一时风尚然也。”

以上内容多从黄氏家世、就官、访碑、集藏等史学角度对作出描述,而对他的多方艺术创作活动,几乎未见提及。其实,在“西泠八家”之中,举足轻重的“丁(敬)黄(易)”之称由来已久,他们对印章创作一域的引领之功自不待言。除淳逸渊雅的篆刻艺术外,黄易同样也在书法绘画方面有不凡造诣。黄易绘画多山水一路,其笔墨主要法自“董巨”及“四王”,显浑郁自然之境。偶写梅花竹石亦多峭拔清隽。黄易书法善多种书体,但成就最高的是厚重古朴、沉着有致的隶书一系。黄氏善书首先来自家学,除此之外的另一原因,便是清代中期蓬勃兴起的碑学借鉴之风。此间,由黄易亲自主持并参与其中的访碑、考碑活动,更是直接激发了他的书法创作热情。

黄易一生酷爱东汉隶书名刻《西岳华山庙碑》,喜其整饬端严中饶有变化的书写风格。随着岁月积淀,尤其是日益深入的探访和考释碑版活动的朝夕相顾,显然已经促使黄氏的书学观念发生了深刻变化,同时在书写样式上,正逐渐走出早年专事一家之迹的狭窄之地。

从风格看,向为域内倚重的《华山庙碑》,和质近方整严谨、挺拔古丽并开魏隶之先的《熹平石经》,在字态上可归于一类。若此,表现在黄易书作上不谋而合的笔体之变,便可以得到合理阐释。当然,就广泛视野而至和逐日渐增的识见而言,作者在实践上想来不会只拘泥于有限几家,换言之,如今人们读到的黄氏书作,当是他充分借鉴之下的必然产物。

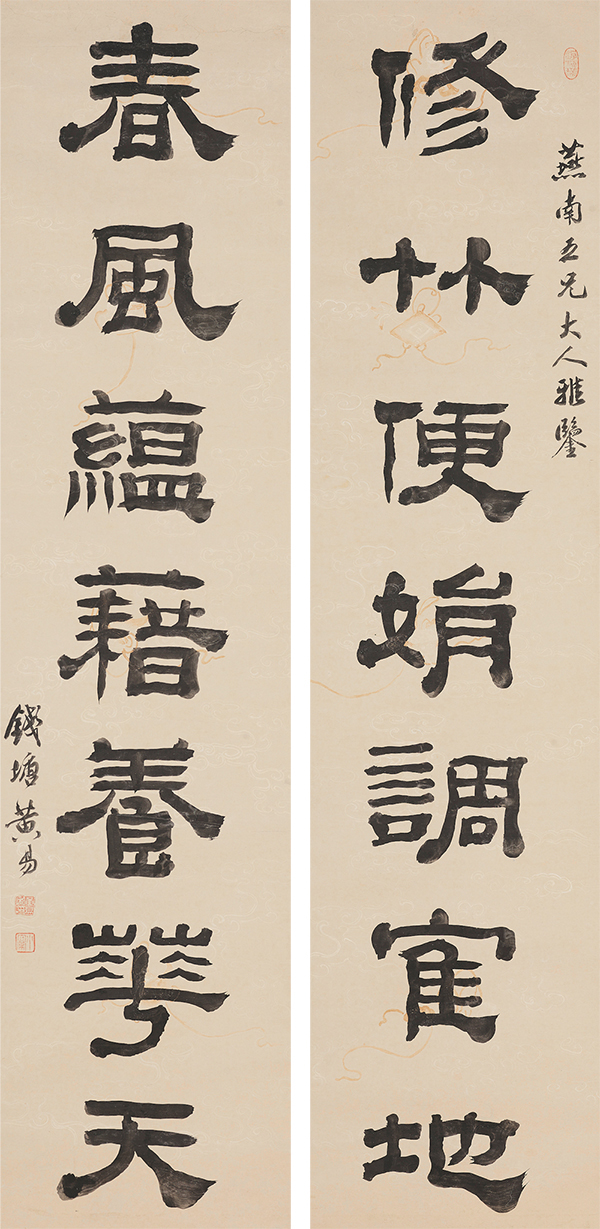

馆藏黄易“修竹便娟调鹤地,东风蕴藉养华天”隶书七言联,及“竹屋低于艇,梅花瘦似诗”隶书五言联,当为其中年之后的典型作品。前者笔调圆融、结体沉逸,已显出作者的功力所在。另外,为书者信手而发的颖毫缓运状,更凸显其晚年书作笔致从容的势态。总的说来,黄氏书作的静雅婉秀、匀和安当,与其印章风格可称表里互映、书刻合一。

具有诸项创作之能并经由碑域实践之途的黄易及其书法创作,每每反映出他的兼容并蓄、自成一体的个性面貌。故尔从这个角度讲,在“西泠八家”之中,黄易是集经典性和代表性于一体的人物。

蒋仁(1743—1795)与邓石如同龄。为“西泠八家”中的前四家之一。他的篆刻多师法丁敬晚年一路,时参以己意,于流利中见朴茂之态。蒋氏边刻尤见个性,习以颜体楷法作长款,别具风緻。他的款署用刀生涩、结字冷拙,似滞而练,与其书法有相类处。

蒋仁篆刻擅名于时,是因为在他的后期创作中不惟乃师为式,而参入汉代印制的手法气韵之故。在影响上,蒋氏其书不及其刻,想来是由于他的书作原本比较稀少的原因,然业界对他却每有好评。《鸥陂渔话》有言:“山堂生平书最精,由米南宮上窥二王,参以孙过庭、颜平原、杨少师”。彭绍升也称“山堂书品甚高,予以天真野逸评之”。

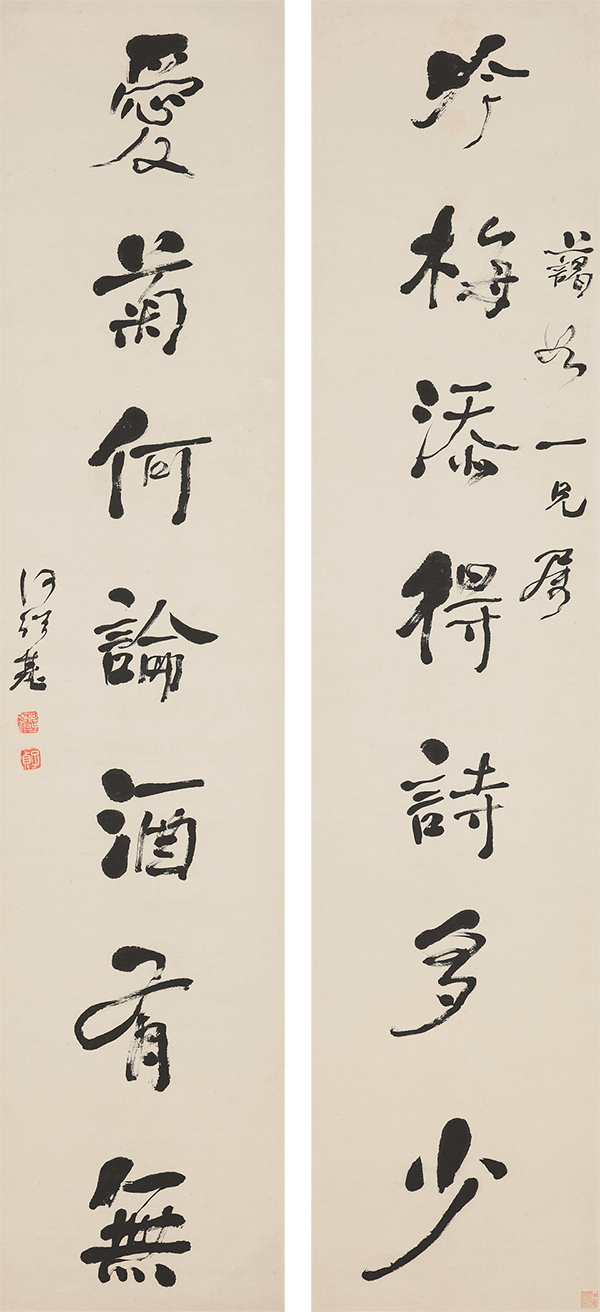

上博所藏“作者诸长靡不有,善人为乐莫之京”及“看画客无寒具手,论书僧有折钗评”七言联,为作者以行楷与行草书就。前者与其边跋文字体式相近,不温不火,似滞犹畅,通篇虽仄拗冷逸之至,然不失格辙。后者则多富草意,但见笔意连绵、牵带自然,用笔结字间,俱显榘度在握、成竹于胸。

奚冈(1746—1803)为西泠八家中唯一的一位祖籍安徽后来移居杭州的印人。他的篆刻亦法自丁敬并有发展,最终形成清隽娟秀的印风。奚氏擅作各种书体的边跋,或行或楷或草或隶,皆体势匀美、字态相偕,与其书法有一脉相承之趣。奚氏工诗善画且长于书法。他兼善四体书,真书步褚遂良,劲健洒落。隶书广取汉碑之优,任笔为体脱越不羁。

馆藏奚冈“小诗试擬孟东野,大草闲临张伯英”隶书七言联为其50岁集东坡句之书作,彼时值乾隆己卯(1795)年。奚氏在世五十八年,此或可视其为晚后之作。

陈鸿寿(1768—1822)是浙江印派“西泠八家”中的后四家代表人物,兼长书画创作和擅名製壶技艺。在书法创作一域,他的隶书和行书最为时人推重。

陈氏得道隶书一式,缘其曾受知于当时以竭力提倡尊碑之学而著称的阮元门下,故而在书学审美上,也深受乃师之影响。蒋宝龄在《墨林今话》中说“曼生酷嗜摩崖碑版”。《枕经堂题跋》也说“开通褒斜道石刻,曼生司马心摹手追”,《桐阴论画》更说他“八分书尤简古超逸”。陈鸿寿的隶书之作,自然是从古代刻石碑版中汲取法乳的。从存世的一些陈氏隶书原作看,大致可分两类,一类风格近摩崖大字,此路作品笔力雄厚,体态宽博从容,并多镌刻意味。从笔体特征看,颇近《石门颂》飘逸疏秀之态和《张迁碑》端整雅练风貌,基本为其早年之作。另一类,就是所谓具有“简古超逸”创作风貌的书作。

上海博物馆所藏陈鸿寿“闲中有富贵,寿外更康宁”隶书五言联,当为他的代表之作。但见运笔劲健凝练,结体安雅洁秀,通篇气息流畅、古意盎然。尤其是笔体间柔中见刚、圆中寓方的独特意味,确为同时代隶书作品中少见。对于陈鸿寿的隶书用笔,曾有研究者说它是以略作随势夸张的篆书笔意作隶书,此说亦不无道理。人们皆知,蚕头燕尾式的波磔之笔,应为隶书书写的基本特征,而陈氏此作虽称隶书之作,除结构一式与隶书大体相涉之外,运笔却习以带有篆书笔意的直线和弧线为其主要构成形式。而这种两体兼容的表现方式,更是通常作者所多不运用并不擅长。

诸如此类的亦隶亦篆的书写风貌,还反映在另一件上博所藏的陈氏所书“应将笔砚随诗主,定有笙歌伴酒仙”七联言上。此联所显出的更多的篆书意蕴和篆隶一体的交融风调,犹如文学创作中的“杂糅”。此一现象的发生,或许更能让人联想起作为篆刻家之身的陈鸿寿,并进一步管窥陈氏隶书由篆而隶的完整过程来。难能可贵的是,此类可称前无古人的且与彼时邓石如及丁(敬)、黄(易)辈皆不相类的隶书一体,确是因陈鸿寿起,而使人们改变了明清间甚为流行的以文征明、郑簠为代表的习惯审美模式。从这一立场看,便不能不归功于陈鸿寿在隶书书法上的新创之举了。

陈鸿寿的行书和隶书创作,在总体气息上可说是一脉相承。在楹联书写的创作手法上,具体表现为用笔徐疾有致、风调爽健,结体平稳略带欹侧之态。

然而,陈鸿寿耽于壶艺的性情之好,在一定程度上或许会影响并牵制他在整体书画创作上的表现格调。

赵之琛(1781—1860)在排序上与陈鸿寿一样,同属“西泠八家”中的后四家。在篆刻上,赵氏早年学步陈鸿寿,后以八家中的另一家陈豫鍾为师,兼取各家之长,以工整挺拔出之,尤以单刀著名于时。由于刀法精湛,曾有相助阮元摹刻钟鼎款署文字的经历。赵氏亦工书画,凡山水、花卉、虫草皆有涉及,时有媲美奚冈之誉。

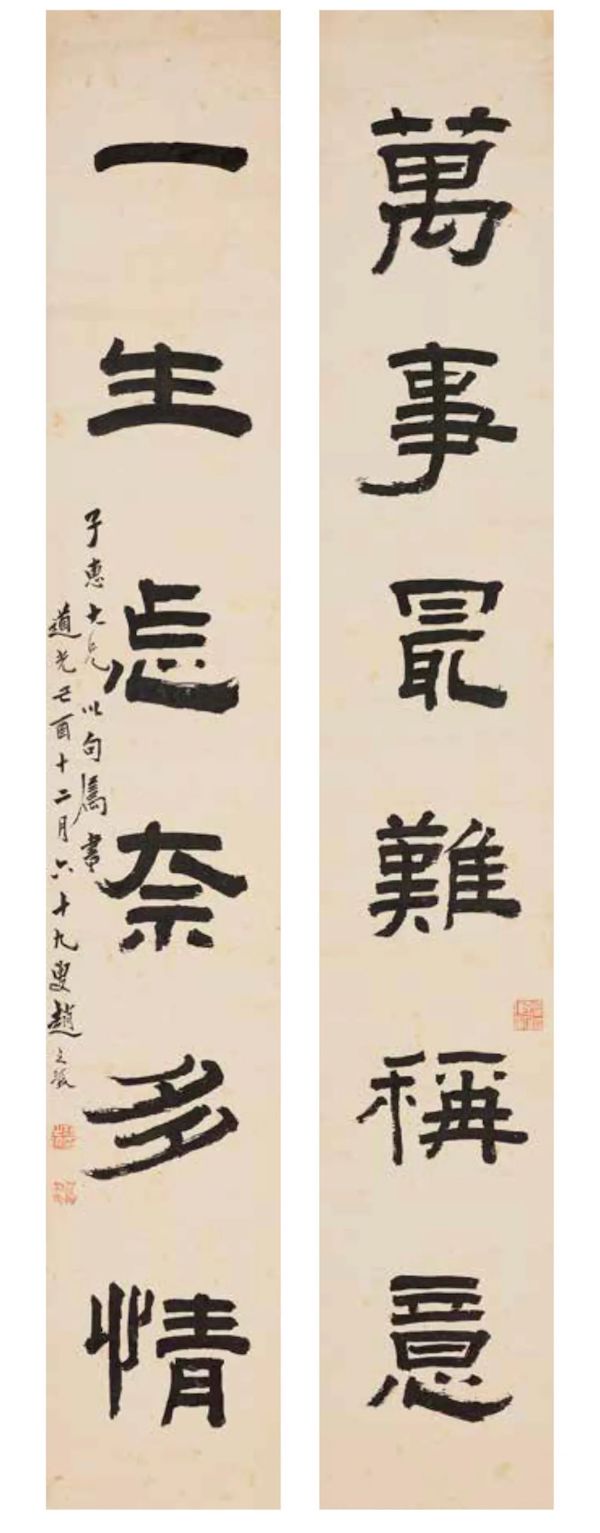

总的说来,赵之琛的篆刻和书法在风格上十分统一。由印及书,他的书风也每见金石意蕴。赵氏隶书六言联“万事最难称意,一生怎奈多情”为其年近古稀所作,笔体中既简洁明快又温润多姿,通篇间的顾盼呼应之态最令人称道。他的另一件书作“精神秋爽云中鹤,气味春融岭上梅”笔体劲爽、景致别开,体现了作者静中求动的创作意图。

伊、何屐痕

在我国书法发展史上,活跃于清代中后期的伊秉绶和何绍基,是两位绕不过的重要人物,如果从某个视角分析,正是由于碑版之学的蓬勃兴起,才进一步确立了他们在当时书坛的地位及其存在的客观意义。

从日见昌炽的碑学创作的表现理念和审美广度看,乾、嘉之际的邓石如、桂馥和伊秉绶,确是三位可以相提并论的书道中人。本以“当朝四体书第一”之誉独步天下的邓完白自不待说。身为一代朴学硕师的桂氏,则向以内养丰沛与功力精湛而居高临下于彼时学、书两界。伊秉绶(1754—1815)书法的旷世意义,正在于他不同凡响的创作高度。伊氏创作植根汉人,虽不见通常隶书的运笔和结体方式,却无碍于汉碑神采在他手下的完整凸现。此中现象虽缓起缓收犹平沙落雁,然内中真气弥漫气息犹黄钟大吕显尽高华之态,则唯伊秉绶所能。难怪乎,康有为在话及邓石如书法创作时,曾有一段颇令人深省的评语:“怀宁集篆之大成,其隶楷专法六朝之碑,古茂浑朴,实与汀州分分隶之治而启碑法之门”。

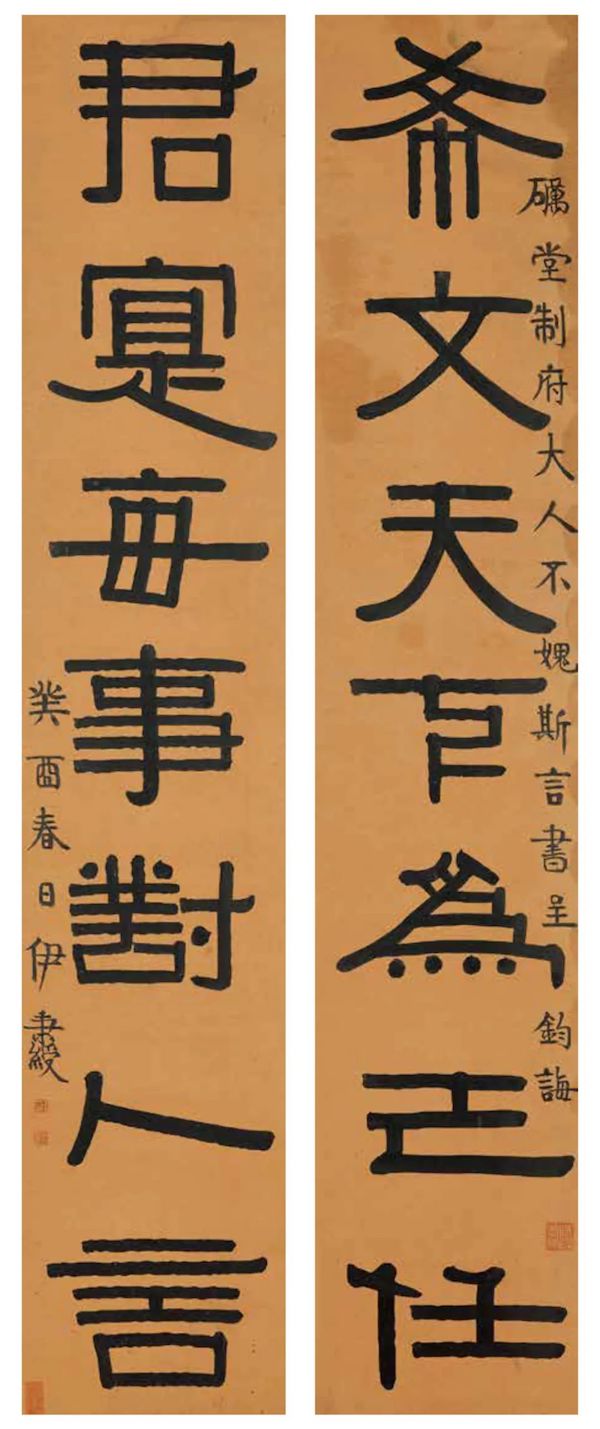

馆藏伊氏“清光宜对竹,闲雅胜闻琴”隶书五言联,为作者46岁所书。通篇古泽娴雅、端庄堂皇,又因迥异时风、别开生面而令人耳目一新。最令人称道者,为其笔体间虽少见起伏且时显对称的字态,然这一通常为人们所忌讳的书写方式,却无碍于作者审美的明确表达。有言道,伊秉绶隶书全从篆书中来,而此一被称作篆籀笔法的运笔之能,在伊氏腕肘之下可谓演绎得淋漓尽致。他的颖毫所运缓而无滞状,以及线条粗细几近律一的情形,在其晚年作品中表现得愈发明显。伊氏在世共六十二年,如书于其60岁时的“希文天下为己任,君实每事对人言”隶书八言联,当可视作突出一例。

伊氏同时为刘墉弟子,信其在获得乃师真传时,更多地会受刘墉所擅长的“裹锋”一法的启发,并适度地运用于自己的隶书创作之中。

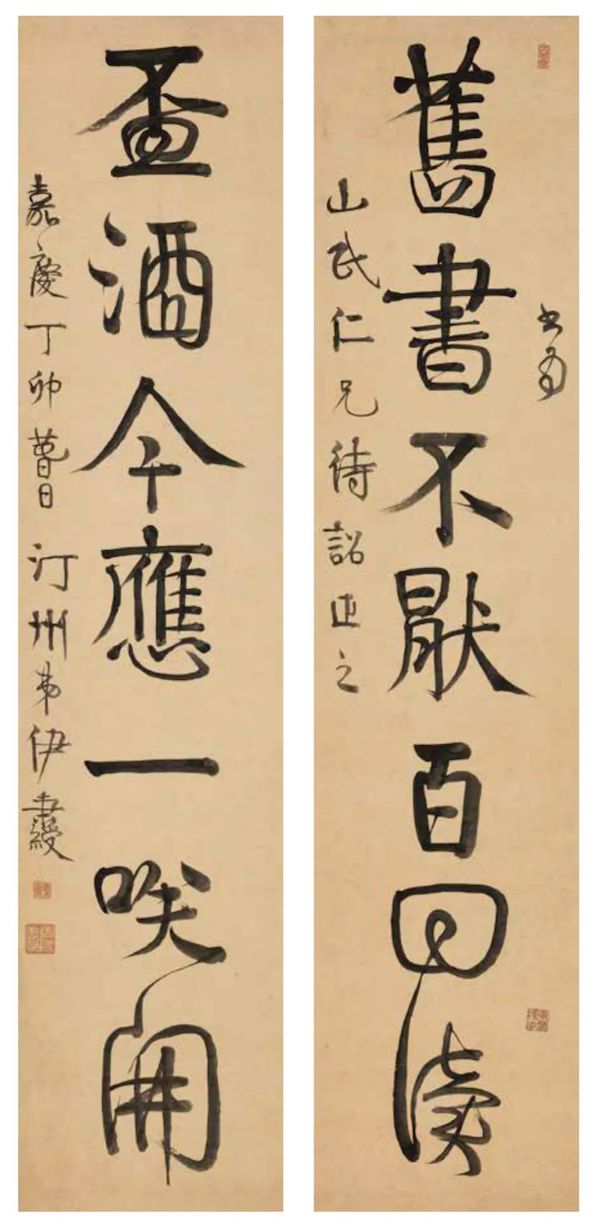

隶书之外,伊秉绶书法亦以行书一类为表现主调。近人李宣龚尝云:“汀州书法出入秦汉,微特所作篆隶有独到之处,即其行楷虽发源于山阴平原,而兼收博取,自抒新意,金石之气亦复盎然纸上。”此前的杨守敬也说“墨卿分书根柢汉人,行书学李西涯”。

上款为“山民”的“旧书不厌百回读,杯酒今应一笑开”七言联,为伊氏54岁的书作。虽曰行书,然内中楷、行、草三种类别间以篆书个别结体展现于一纸之内。此般书体合成,通常为写家意欲为之而不敢为,然在伊氏笔下,却顿见醇静雅致,别有洞天。馆藏另一件“书有千年对,门容二仲过”行书五言联,为伊秉绶自称书临董其昌之楹帖墨迹并赠“心原”者,彼时正作者去世当年。如与八年前相比,唯见大体仿佛之下,笔体更显回还从容,且丝毫未露孱弱之气,通篇气息依然若殿僧入定、慧珠在握一般。

元代以降,无论朝野皆推赞赵孟頫笔体,而伊秉绶不喜赵体偏好明代书家李东阳,或可称之为普遍现象下的特例。究其原因,始知“西涯公真行草书皆自古篆中来,晋以下特兼取而时出之耳”,由此可见,李氏书作中的此番入古之态,正是伊秉绶分外在意并着力汲取的。

正由于对各类书体的熟稔之因和作者的颖毫施布之长,表现在伊秉绶具体作品中的诸种文字样式,自然会全无怒张蹈厉之态地浑为一体,且时显黄钟大吕吞吐九荒的堂皇气象。

尤值得一说的是,几乎在伊氏的所有书作上,人们都能睹得其不趋时尚的署款类式,此中每每映现的具有唱和之美的布置入妙,最令人叹服。在署款上,伊氏独擅其能地时而行楷时而篆隶,间或避让间或穿插,犹径行阡陌地与联帖主体既经纬有别又合而无隙,更犹云蒸霞蔚式的五色斑斓。这一行款手段,即便在整个清代也鲜见其匹。

要之,伊秉绶在兼善楷隶别具金石意味创作过程中,除了大体借鉴与裹锋相类的篆籀笔法之外,在题款一域,还不时显现其当初体验晋唐中锋用笔和得力于颜真卿的显著痕迹。这个现象的产生,必然会使伊氏之作在总体风格上更趋丰富多彩、精秀古媚。

何绍基(1799—1873),世传以入手颜真卿而自成一家之风并名重于时。他对颜氏的研习和临摹用功至深。古往今来所谓临摹古人者,往往不囿于一派一家,如何绍基便是一例。事实上,他在专习颜鲁公时,受碑学风气影响,此前已遍览汉碑和北碑之妙。所以,日后人们睹得的大量何氏之作,实际上已是他取法多方的结果。何氏摹古以至移貌取神之境,乍见其走笔结体似逸笔疏疏未甚经意,其实最得书道要诣。已具自家特征的何绍基此路书风,后人随其步履者颇多。何氏晚年实践篆隶二体,并主张将此中笔意融入行楷书创作。

“山木洪涛皆篆隶,星心月脇尽文章”七言联,为何氏具有典型中期特征的行书之作。但见提按转折挥洒自如之间,犹显颜体回腕运锋的本家面貌。其实,何氏行草书亦从颜真卿来,《争座位》《祭侄稿》一度为他的日课。此从馆藏另一件“小筑三楹看浅碧垣墙淡红池沼,相逢一笑有袖中诗本襟上酒痕”十三言长联中,便可窥其行径,探其胎骨所在,但见笔意老到自然,趣味醇厚率真。然其极意北碑之岁月留痕,竟不复寻见。

何绍基学问广博,本通经诗之学,然于书学一道浸淫最深,至晚尤甚。因碑域书风所致,何氏的篆隶书创作倾向大多发生在他的中晚年。

何维朴尝对其祖父的创作经历有过一段描绘:“咸丰戊午先大父年六十,在济南泺源书院始专习八分书。东京诸碑次第临写,自立课程。庚申归乡主讲城南,隶课仍无间断,而于《礼器》《张迁》两碑用功尤深,各临百通。”何绍基于汉碑的切身体验实践和累累积淀之况由此可见。

馆藏“讲道毓德立诚垂范,研书赏礼敷文奏怀”隶书八言联,为何氏73岁所书。作者暮年广集汉隶之精华,笔道浑穆敦厚、力遒墨重,结字自然超迈、变化多端。观其通幅之间,但见不落习常的疏密结构和任笔而发的一波三折之妙,尤具奇趣。看来,此书多得于《礼器》《张迁》两碑方严整肃的结体特征,通体苍茫之下的新韵叠出,尤为当时写家所望之项背。然何氏一生,终因受颜书回腕运笔的习惯影响而成积习难返之态,反却使其笔体更近沉秀华美冠裳佩玉的《乙瑛》碑和整饬中富寓变化的《华山庙》碑式。

何绍基的篆书创作,主体仿效秦代斯篆泰山刻石中的单一风格。这一书体的最大特征,便是表现在用笔上的流美圆健和结体上的整饬匀正。从何氏作品生涩不畅的用笔方式看,可知他于此域并没下过许多功夫。由于行将衰迈,精力有限,准度渐失,往昔洋溢于笔端的时而可见的别样气息显然日见消褪。通体唯可观者,为其相辅于楹帖正文的款署之合。此“春风淮月动清鉴,绛阙天都想盛容”篆书七言联便为一例。

吴、赵正脉

在中国印章史上,清代后期的吴熙载和赵之谦,是继邓琰之后堪称开家立派的印坛大家。以篆刻一域论,吴、赵名享大江南北并称一流,自是天地不朽;同时,他们也是卓有建树和影响深远的两位书坛名家。然而极为相像的是,无论在印章上还是书法方面,赵之谦与吴熙载的创作途径和表现方式,几乎都与邓琰有关。

从年龄上讲,吴熙载(1799—1870)要比赵之谦早生三十年,但在创作上却是相知同道。吴氏是包世臣的入室弟子,同时在艺术传系上,又是邓琰的再传弟子。他的印章创作完全承继邓氏风格并有所发展。尤其可贵的是,吴氏在乃师创导的“印从书出”印学观念上,潜心所创自出机抒,且每每舒蕊展叶、绽发新枝。其所作篆隶及真书,早岁酷似邓家样,可谓亦步亦趋、几无二致。中年后以篆隶书为主,风格渐趋舒缓平和、老到自然。行草书一类,则完全效法包世臣在用笔上以侧锋取势,而致颖毫盘绕、字态别出的所谓“裹锋”一路,在具体创作方式上,似比包氏路数略见改观。

吴熙载的书法创作,或许相让于他的自具风貌的篆刻一道。然而积淀日久的深厚书写功力,却可佐证吴氏全面实践邓琰书法理念的所有表现特征。

跟邓石如颇为相像的是,篆隶书体亦为吴熙载所擅长。上博所藏上款分别为“星九”“伟堂”的两件吴氏七言篆书楹联,应为其壮年之作。在笔体上,前者见圆后者呈方,大体安雅匀健、婉约流畅,与其篆刻风仪可谓异曲同工。饶有意味的是,馆藏尚有一件作者号称背临完白山人真书一式的八言楹帖,此或为吴氏为数不多的楷书书作之一。从时间上看,兼擅四体书法的邓石如,当是北魏书体的最初体验者,这个现象,人们可以从业已见刊的潘伯鹰旧藏《赠也园楷书册》和故宮博物院所藏《沧海日楷书长联》等中读得邓氏不同时期的真书作品。从笔体运用看,未落年款的《赠也园楷书册》在结字上明显迟疑生涩之态,且尚未脱去篆隶用笔多使转少提按的习惯手法,可知其为早年之作。而作于嘉庆元年的《沧海日楷书长联》虽用笔爽健痛快,然略带燥厉尖刻之弊。比较之下,今由无锡博物院收藏的邓氏书于嘉庆己未时年57岁的《赠肯园四体书册》却大见改观于前。此间,除了功力积增,更主要的原因还在于作者识见的不断提升。

从通篇气息以及笔体特点看,此吴氏楷书“春辉秋明海澂岳静,准平绳直规圜矩方”八言联,正是接续了邓完白已见个人面貌的楷书风格。人们非但能读到内中尽显篆隶之法的厚实笔道,在结体点画间,甚至还可感受到北碑碑刻之外唐代楷书安稳淳和的另种意蕴。

赵之谦(1829—1884)是一位极具天赋、卓绝不群的人物,他的出色才华全面地反映在书、画、印各个领域。在涉及才学禀赋的话题时,赵氏尝谓:邓完白天四人六,包世臣天三人七,吴熙载天一人九,而自己则是天七人三。此说虽未免偏颇,但从另一个侧面,却也道出了赵氏异于常人的景况。

赵之谦的印章之作曾寻迹并脱胎于邓琰一脉,继而追求从“印从书出”到“印外求印”的创作高境,确为数百年来流派印坛的一名骁将。其寿虽短,然其名信已彪炳千秋。

赵氏书法早年学颜(鲁公),自谓:“二十岁前学《颜家庙碑》,日五百字。”后“深明包氏钩捺抵送万毫齐力之法,篆隶楷行一以贯之,故其书姿态百出,亦为时所推重,实乃邓派之三变也”。据此,人们除了看到赵氏在用笔上同样受到包世臣的影响之外,更可了解他的书学渊源所在。

彼时凡学书者,大抵都从颜鲁公一体入手,赵之谦自不例外。《颜家庙碑》笔力庄重宽博,结体圆劲浑厚,严于法度,的确是学习楷书的理想范本。然结合馆藏上款为“彦湘”者的“大坐永今日,和气生古春”真书五言联,竟全无颜书踪迹可寻而令人平添疑窦。根据这个现象,或可作如下推想:首先,以赵氏之机敏好学,在习书上不可能专蹈一体专事一家,从此联的笔法结字看,似更接近柳公权一体刚健峻拔的书写特征。儘管从行径上说柳自颜来,但毕竟颜、柳皆各有自家特征在。次之,此联虽属赵氏前期所书,但观其初呈稳健状,便可知决非弱冠时之作。另外,从作者具款所涉禊帖一词得知,赵之谦彼时正关注于“二王”书法体系。

从笔体状况并结合学书经历,赵之谦此五言楷书联的创作时间,大致可以定格在其30岁上下。若进一步观察,赵氏的多数行楷书之作,几乎也都出现于这个时间段中。

受邓琰书风影响,在隶书和篆书方面,赵之谦也以临习邓氏风格为主课,积功日久所获益深。

馆藏一件赵之谦赠与挚友魏稼孙的篆书“斧藻其德,竹柏之怀”四言联,具款癸亥,时年作者35岁。此前一年,赵氏因丧妻女更号“悲盦”。

赵氏隶书的出现略晚于其篆书创作。馆藏“阴德遗惠周急振抚,明堂显化常尽孝慈”隶书八言联,为作者41岁时所书。款属“受恬九兄学书于铁客,能具怀宁之体而兼涉其敝,顷属书联,因变格为之。同治己巳(1869)三月,赵之谦倚装作”。识中可以得知,彼时赵之谦正客居京师,即将南返故称倚装。此间,赵氏能直言道出所慕者邓氏一体的弊短并“变格为之”,此确属难能之至,由是可见作者在创作上的非凡胆魄和手笔相向。

在赵之谦所有的书法创作活动之中,他对北魏真书由楷而行的有效体验方式,当被看作是他入手最深且最为成功的方面。尤其是他从借鉴方式而至的由碑入帖的成功转型以及碑帖相融的再创造手段,则足称前无古人启发来者。

真书“修诵习传当世,纡皇组要干将”六言联作于光绪元年,为赵之谦47岁所书。观其笔体不苟,周正匀落之下,略具行书意味,据此可知彼时赵氏相涉北碑未久之况。而另一件在款署中屡有自谦之意的“朗姿玉畼,远叶兰飞”四言联,分明已渐见作者遣笔自如状。最能体现此类书法完美之境的,为一件虽未具年款却可信为晚年典型之作的“阁映珠罗楼悬金网,林疑极妙草匹文柔”八言联,但见笔墨充盈信手所至,通篇更显沉稳老到利落自然。如果进一步看,人们甚至可以随时感受到作者当时由颜鲁公书风而至的丰富积淀。

赵之谦独具一格自成一家的带有明显北碑意趣的书法之作,虽说是他长期实践的结果,然更由他的思想高度所决定。赵氏的此类创作,几乎是在全无依傍的情形之下,无师自通地完成了在审美上的理性叙述,这个难度,或可堪比元代赵孟頫高举书宗晋唐复古旗帜的一场空前革命。由此看,赵之谦及其创作的存在意义,显然已经超越了整个时代。可见书画之道,能致使为艺者不断走向创作巅峰的,除足够功力之外,其禀赋天分当为第一要素。

(注:本文标题为编者所加)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司